-

花ろまん41

梅雨の花、アジサイ。咲き始めは緑を帯びた白、後に淡紅色、淡青色、やがて濃青紫色に変わり、「七変化」の別名を持つ。青い花が集まり手まり状に咲く風情から「集真藍(あづさあい)」から転じたとも。大伴家持が「言問わぬ木すら味狭藍(あじさい)」と詠んだ万葉の花。白楽天の詩から「紫陽花」と名付けられ、日本固有の植物でドイツ医師、シーボルトがヨーロッパに移入し、改良され、「西洋アジサイ(ハンドランジア」として逆輸入された花。雨に濡れて古刹に咲く日本アジサイには格別の風情がある。今回は「あじさいまつり」でにぎわう伊那市西春近の深妙寺(重盛快典住職)と、アジサイの小道に数百株が競って咲く駒ケ根高原の光前寺(吉沢道人住職)を取材したほか、近年、人気の山アジサイ(日本アジサイ)を紹介する(大口国江)

◇寺の雰囲気に合い、花の色の変化が魅力な日本的な花

伊那市西春近の深妙寺

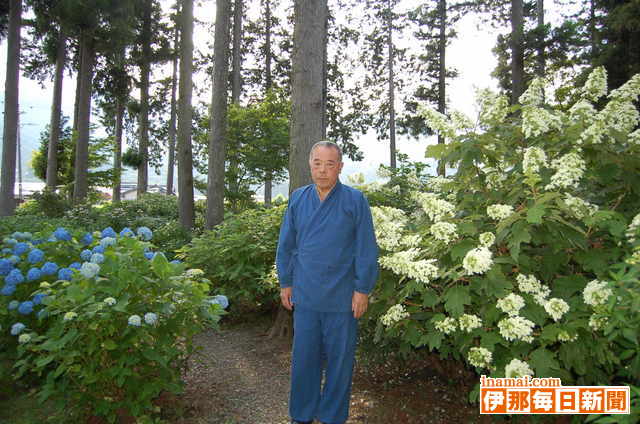

「あじさい寺」の異名を持つ伊那市西春近の深妙寺(重盛快典住職)では200種2000株余のアジサイが咲いている。白から淡青色、紅、青紫色と色とりどりの花色が、訪れた人々の目を楽しませている。

同寺は25年ほど前、重盛住職の母、故・登美子さんが挿し木で増やし、境内に植えたのがきっかけ。その後、重盛住職も引き続き、珍しい苗木を購入したり、挿し木で増やし、広い境内を花で埋め尽した。

花の種類は額アジサイや山アジサイなど日本アジサイを中心に、花が大きく豪華な西洋アジサイ(ハイドランジア)、柏葉アジサイ、ノリウツギなど多彩。

祭り期間中(縲・月10日)は無料の茶菓の接待、くずもち(有料)もある。4縲・日は午後7時から9時まで夜間照明もする。

重盛住職は「アジサイの雨に濡れたしっとりとした風情が寺のたたずまいに合い、心が和む。花の色の変化も魅力」と話す。

◇重盛住職のワンポイントアドバイス「挿し木と管理」

アジサイの繁殖方法は梅雨時の緑枝挿しが一般的だが、冬の凍み上がりでだめになってしまう。3月頃の休眠挿しの方が成功率が高い。

花後は花の下から2節目で切ると、来年も開花する。

花の色はアルカリ性土壌では赤く、酸性土壌では青くなると言われるが、遺伝子が異なり、肥料で赤花を青に、青花を赤くすることは難しい。

##(写真)

(1)「(2)(3)青色のガクアジサイが数10本咲く園内

◇花の少ない梅雨の季節に咲く日本情緒豊かな花

光前寺吉沢道人住職

駒ケ根市の古刹光前寺では約20種類、400株のアジサイが境内を彩っている。

山アジサイ系(ガクアジサイ)が中心で、がく(装飾花)が白からピンクに変わる「紅がく」「清澄沢」。真紅になる「紅」。がくが濃紫の「黒姫」など多彩。

日当たりのよい駐車場前に植えられた「紅がく」は今が見ごろ、辺りをピンクに染めている。

また、鐘楼の周辺には数百株のアジサイを植え、あじさいの小道を作っている。

吉沢道人住職は「アジサイは桜の木の下でもよく咲いてくれる。寺の雰囲気に合うガクアジサイを中心に集め、挿し木で増やしている」と話す。 -

【写真家 木彫家 牧田博江さん】

1924(大正13)年に父が興した「マキタ写真館」を、東京での修行を経て20歳で受け継いだ。父とともに好きな仕事に励んだが10年後、父が亡くなってしまう。父と一緒に植えた思い出のイチイの木も、時を同じくして枯れてしまった。

「枯れた木を見ていたら、飛騨高山の一刀彫りが頭に浮かんできてね。木彫はやったことがなかったが、なぜか大黒様を彫ろうと思った。あれが原点だ」

その後しばらくは我流で彫っていたが、伊那を訪れた指導者に教えを受ける機会があった。

「一番勉強になったのは木の選び方。材料の木は硬かろうが軟らかかろうが太ければ何でもいいと思って使っていたが、その時に北海道産は木目が細かいとか、イチイはつやがあるとか、多くの知識を学ぶことができた」

もともと絵やデザインが好きだったこともあって木彫の奥深さにとりつかれ、仏像、道祖神、だるま、風景、人物など、さまざまな作品の制作に熱心に取り組んだ。

ある時、龍光寺(伊那市狐島)に水子地蔵を贈ったところ大変に喜ばれたことから、それ以降、苦労して彫り上げた作品を図書館などの市の施設や神社、寺などに惜しげもなく寄贈してきた。

請われて伊那公民館の木彫講座の講師を務める一方、伊那木彫クラブを設立し、木彫の魅力を広める活動に取り組んだ。

「木彫は簡単にできるもんじゃないから、それだけ出来上がった時の喜びは大きい。数限りなく作品を作ってきたが、望まれれば差し上げる。飾って喜んでくれるのがうれしいからね」

◇ ◇

写真家としても、10年に1度ずつ、主に伊那谷の景観をテーマとした個展「ふるさとの四季」を開いてきた。毎年元旦には西箕輪与地に出掛けて行き、仙丈岳の頂部から昇る日の出を撮影する。

「かれこれ30年にもなるかな。ポイントを決めて撮るんだが、10メートル違っても作品は変わってくる。ある年など、考えたイメージと違うことに日が昇り始めてから気が付いて、慌てて三脚を持って移動したこともある。まあ何しろ魅力的だね、仙丈岳は。伊那の一番の象徴だ」

個展は今年で4回目の開催。終了後、前回に続いて作品すべてを市に寄贈した。

「今の伊那図書館ができる時に建設委員会の事務局を務めたのだが、文化振興のためにもぜひ館内にギャラリーをつくってほしいと掛け合った。それが認められて今の広域情報コーナーができたんだ。いつかここで作品展を開きたいと思っていたが、古希の節目に当たる今回、ようやく希望がかなったよ」

(白鳥文男) -

旧井沢家住宅で古田人形芝居公演

伊那市西町の旧井沢家住宅で29日、県選択無形文化財に指定される箕輪町の古田人形芝居公演があった。地域住民ら約60人が集まり、親子の情愛を描いた「傾城(けいせい)阿波の鳴門竏衷∠迚フの段」を楽しんだ。

公演は3回目で、伊那部宿を考える会・旧井沢家住宅管理部が事業の一つとして旧井沢家で伝統芸能を見てもらおうと企画。

「傾城竏秩vは、阿波の国徳島の城主・玉木家のお家騒動にからみ、離れ離れに暮らす親子の話で、父母恋しさに巡礼する娘と再会した母親は名乗ることができず、娘に国へ帰るよう諭す。しかし、今、別れたらいつ会えるか分からないと娘の後を追いかけるあらすじ。

旧井沢家住宅のうまやに舞台を設け、観客は浄瑠璃、三味線に合わせて保存会員がしなやかに人形を操る芝居に見入った。

公演に先立ち、保存会員が人形のからくりや操り方などを解説した。 -

西駒山荘にヘリで荷揚げ

伊那市は1日、中央アルプスの市営山小屋「西駒山荘」と避難所「大樽小屋」へ、ヘリコプターを使って食料などの物資を輸送し、12日の西駒山荘営業開始に備えた。

物資は、西駒山荘用の野菜や米、飲料水といった食料品などのほかに、桂小場登山ルートの登山口から山荘との中ほどに位置する大樽小屋のトイレの老朽化に伴う修理のための資材も輸送。

物資の重量は合計約2トン。ヘリコプターは1往復約10分、伊那市の鳩吹公園駐車場から3回に分け輸送した。

西駒山荘は10月13日まで営業。40人収容可能。

問い合わせは伊那市役所観光課観光施設係(TEL78・4111)へ。 -

小学生が地震義援金

伊那市の伊那小学校児童会リサイクル委員会は1日、岩手・宮城内陸地震による被災者への義援金として、アルミ缶回収で得た現金1万2610円を伊那市に託した。委員長の北原哲也君(11)と副委員長の御子柴杏奈さん(11)が市役所を訪れ、市保健福祉部の伊藤健部長に手渡した。北原君は「地震で困っている人たちのために少しでも協力したかった」としている。

同委員会は中国・四川省大地震(5月12日)の被災地に義援金を送ろうと、全校児童にチラシを配布するなどして各家庭のアルミ缶を学校に持参してもらうよう呼び掛け、6月16日から21日の6日間の回収で計約100キロの空き缶が集まった。6月14日に岩手・宮城内陸地震が起きたため、国内を優先させようと送り先を変更することにした。

義援金は日本赤十字社を通じて被災地に送られる。 -

中電ギャラリー閉鎖

長年にわたって市民のギャラリーとして親しまれてきた伊那市中央の中部電力伊那営業所「ふれあいギャラリー」は4日を最後に閉鎖する。

同営業所によると閉鎖の理由は、中部電力の組織改編により6月30日で廃止された駒ケ根サービスステーションの機能を伊那営業所に統合することから、業務スペースの拡張が必要になったためという。

95年4月のオープン以来、13年間にわたって延べ230回の展示会を開いてきたが、同社の社内事情により、惜しまれながら姿を消すことになる。

ギャラリー創設について相談を受け、同会場でも個展を計16回開いてきた洋画家の須澤重雄さん(72)=伊那市中央=は「地域の文化振興に大きく貢献してきたのに、閉鎖とは非常に残念。場所も大きさも手ごろで、とても良い会場だった。展示会の開催を通じて地元の作家やたくさんのグループ、サークルの活動を盛んにしてきた功績も大きい。今は長年の活動に感謝したい」と話している。 -

向山和秋洋画展展

箕輪町の洋画家向山和秋さん(59)は第2回油彩画展「天女たちの競艶」を4日まで伊那市中央の中部電力伊那営業所ギャラリー「ふれあい」で開いている。女性や風景を大胆な筆致で描いた作品20点が展示されている。

フィギュアスケートの女性選手の姿を描いた『ビールマン・スピン』『飛天』など女性をテーマにした作品と、『天上の地平線』『師弟』など、山や海などの自然をテーマにした作品が並ぶ。いずれも力強い色彩と大胆な構図が特徴的で、迫力ある作品に仕上がっている。

50歳から油彩を学び、昨年は風景画展を開いた向山さんは「最近は風景画より女性の美しさを素直に表現できたらと心を凝らしている。自分の頭の思考とは別に、右腕が勝手に動き出す妙を自分で堪能している」という。

入場無料。午前8時30分縲恁゚後5時10分。 -

農業生産法人「株式会社JA菜園」設立

上伊那農業協同組合が出資する農業生産法人「株式会社JA菜園」が30日、設立した。野菜に特化した法人であることが最大の特徴で、遊休農地の解消や担い手育成を図り、今後の畑作農業のモデル経営体を目指す。

伊那市のJA本所での設立会で、前段に開いた設立総会の内容を報告。資本金は2010万円でJA上伊那が2千万円、農作業に従事する取締役2人が残り10万円を出資。社長にJA上伊那常務理事の春日州一さん(63)が就任した。

西箕輪地区の吹上と羽広に6・2ヘクタールの農地を賃貸借し、アスパラを中心に白ネギ、ブロッコリー、トマト、ヤマゴボウなどを栽培。冬期はトマトハウスを有効利用し野菜苗を生産する。農業者やJAインターン生のほか、収穫期など状況に応じて地元住民が作業に従事する。農産物の販売先はJA上伊那。

計画では、08年度の売上高は2979万円。中心品目のアスパラの収穫が始まる10年度から黒字経営を目指し、売上高4509万円、当期純利益143万円を見込む。

JA上伊那の宮下勝義組合長は、「上伊那の農業の普及拡大が可能な組織モデルを目指す」とあいさつ。春日社長は、「アスパラの多収がポイントになる。単位面積あたりの収量を上げ、後継者育成もし、より強固な法人として全力を尽くす」と話した。 -

英伸三写真展

写真家英伸三(はなぶさ・しんぞう)さんの写真展「農村に何が起こったか竏注。振り返る昭和」が6日まで、伊那市の伊那市立伊那図書館広域情報コーナーで開かれている。1960年代に撮影に訪れた伊那市や駒ケ根市の農村部で、押し寄せた工業化の波と農業のはざまで翻ろうされながら生きる農民の姿をとらえた作品など26点を展示している。

初日の28日には英さんが同館を訪れて「語る会」を開き、展示作品を撮影した当時の時代背景や思いなどを語った。英さんは「農家の主婦らが、改造した畜舎や納屋で時代の最先端のエレクトロニクス部品を作っている『農村電子工業』の光景は興味を引かれるものだった。農業の片手間に始めたはずの仕事なのに、ノルマに追いかけられて本業の時間がなくなるなど、高度成長時代ならではの社会のひずみを感じた」などと話した。

入場無料。問い合わせは同館(TEL73・2222)へ。 -

西春近財産区が松くい虫被害拡大防止にヒノキ3千本を植栽

伊那市の西春近財産区(橋爪俊夫議長)は29日、松くい虫被害拡大防止のため、財産区有林の藤沢山大洞地籍モチクイ平1・5ヘクタールにヒノキの苗木3千本を植栽した。小出二区の住民ら92人が雨の降る中、作業に当たった。

伊那市の松くい虫被害は06年に確認され、財産区は赤松からヒノキへ樹種転換することにした。本年1縲・月、県の信州森林づくり事業保全松林緊急保護整備事業で、上伊那森林組合に70縲・0年生の赤松800本の伐採を委託。材木を切り出すなど作業するための林道(延長1キロ)も整備した。

橋爪議長は「松くい虫被害で赤松が立ち枯れする前に、材木として利用できるうちに伐採した。ヒノキを植えることで、地域の山を守っていきたい」と話した。

参加者は2人1組で、目印の付いた場所に、とんがなどで穴を掘り、高さ50センチほどのヒノキの苗木(3年生)を次々と植えた。急斜面のところもあり、足場を固めながら黙々と作業をこなした。 -

「川シンポジウム」でアマゴ放流

伊那市と市民の連携で水と緑のまちづくりを目指す第21回「川シンポジウム」の実行委員会は29日、本年度の最初の事業として「魚の放流」を行った。雨の中、幼児、小中学生約100人を含む200人が参加し、市内4カ所の川にアマゴ約2400匹を放流した。

御園の「蛍が池」会場には近くの親子など約60人が参加し、思沢川の流れにアマゴ約600匹を放した。子どもたちは「大きくなってね」「元気でね」などと話し掛けながら、バケツに入れたアマゴを笑顔で川に放した。

実行委員会を代表してあいさつした丸山敞一郎区長会長は「魚を放流する体験を通して、自然を大事にする気持ちを育ててほしい」と呼び掛けた。

シンポジウムは本年度、川再発見せせらぎウォッチング、水質調査、ビオトープ探索、川を美しくする集い、環境子ども会議などを行っていく。 -

高遠断酒会記念大会

高遠断酒会は29日、創立30周年記念大会を伊那市高遠町の町総合福祉センター「やますそ」で開いた。アルコール依存症に悩む人たちやその家族など、全国各地から約250人が参加し、依存症経験者の悲惨な体験談を聞いて互いに断酒を誓い合った。

自身が依存症だった男性は酒びたりだった日々を振り返り「母親もアル中だった。そんな母親を嫌いだったのに、生活すべてが面白くなく、自分も酒びたりになった。酒を買って来いと言って妻をなぐったり引きずり回したり、ひどいことをした。こんな自分が生きていると周りに迷惑だと思い、命を絶とうとしたことも2回あった」と、つらい思いを涙ながらに語った。「断酒会に入って、依存症は病気だと知り、正直ほっとした。これからは酒に逃げず、家族のため正面を向いて生きていきたい」と話して大きな拍手を受けた。

香川県断酒会の初代会長岩崎広明さんの体験談と、香川県の三光病院長市川正浩さんの記念講話もあった。 -

天竜川整備計画懇談会

三峰川の将来を考える「三峰川みらい会議」(織井秀夫代表)は29日、国土交通省中部地方整備局が6月に示した「天竜川水系河川整備計画」の「たたき台(骨子)」について市民の意見を聞く懇談会を伊那市役所で開いた。区長、消防団、環境団体、市のほか、一般住民など計約40人が参加し、戸草ダムの計画見送りなどについて意見を交わした。

天竜川水系全体の整備計画について話し合う趣旨での開催だが、参加者からは戸草ダムについて意見が集中。「簡単に見送りというが、美和ダム上流の安全が欠落している。ダム建設はぜひ計画に盛り込んでほしい」「問題の先延ばしだ。いずれ造るなら今やるべき」「見送りは財政面の理由と思うが、必要であるなら計画を縮小してでもやってほしい」など、建設を強く要望する意見が多かった。「戸草ダムのことばかりでなく、ほかの川のことも含めて総合的に考える必要がある」などの意見もあった。

織井代表は「川は流域の人のもの、という原点を考えるよい機会になった」と話した。 -

行方不明の釣りの2人救助

29日未明から伊那市長谷の三峰川上流に釣りに出掛けたまま行方が分からなくなっていた伊那市伊那の会社員宮原正一さん(41)と箕輪町中箕輪の自営業小林勉さん(42)は、家族の届け出を受けて捜索していた警察や消防などにより30日午前9時50分ごろ、三峰川と荒川の合流点付近にいるところを発見され、同11時18分に救助された。けがはない。

伊那署によると、2人は川が大雨の影響で増水したために戻れなくなり、1晩ビバークして救助を待っていた。 -

自動車全焼

29日午前10時57分ごろ、伊那市山寺区水神町の無職北原照子さん(86)方から出火。木造3階建て住宅の1階部分に駐車してあった普通自動車1台を全焼して約30分後に鎮火した。自宅にいた北原さんと家族4人にけがはなかった。

伊那署が原因を調べている。 -

伊那北高まちづくりワークショップ

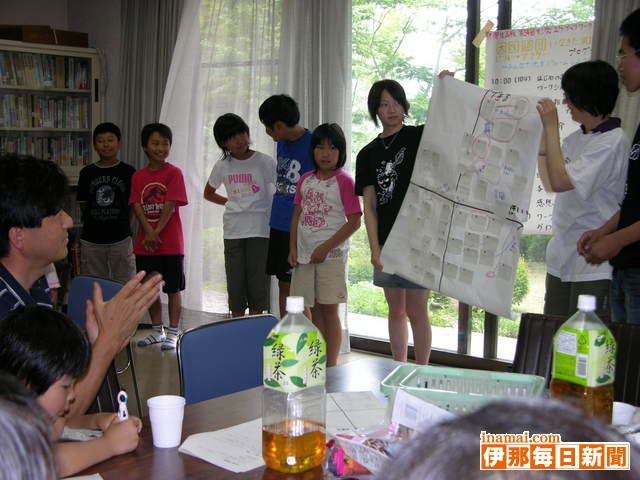

伊那北高校のイベントプランニング部(平沢崇佳部長)はペン祭開催中の28日、最寄駅であるJR伊那北駅前の再構築について考える「まちづくりワークショップ」を同校の同窓会館で開いた。部員の生徒約10人のほか、駅周辺の商店主などでつくる山寺活性化協議会(矢野昌史理事長)の役員、近くの伊那小学校5年夏組(浦野孝文教諭、33人)の児童など約60人が参加し、魅力ある駅前にするためのアイデアを出し合った。

参加者は6グループに分かれて討論し、それぞれ結果を発表。「誰でも休めるようなベンチやパーゴラを置きたい」「美しい花壇を作りたい」「にぎやかになるように店やフリーマーケットが欲しい」などのほか、「池に噴水を造る」「バッティングセンターを作る」などのユニークなアイデアもあった。

ワークショップは今年あと3回の開催を予定している。平沢部長は「ワークショップで出た意見は案としてまとめ、今年中に市に要望していきたい」と話している。

夏組の児童は、総合的な学習の一環で昨年から駅前広場の清掃などに自主的に取り組み、今年は山寺活性化協議会とともに樹木の整備や花壇設置などを行った。 -

伊那青年会議所がライトダウンイベント協力を要望

地球温暖化防止の取り組みの一環として日本青年会議所が全国一斉のライトダウンイベント「月ほたる」を実施するのを受け、伊那青年会議所(唐沢幸利理事長)は27日、伊那市に対して、イベントが行われる7月7日夜の1時間、ライトダウンに協力してほしいと依頼した。

唐沢理事長ら役員4人が伊那市役所を訪れ、小坂樫男市長に「洞爺湖サミットの日に合わせて全国一斉にライトダウンを行う」などとイベントの趣旨を説明した上で、協力を要望。小坂市長は「ライトダウンは温暖化について考える時間になり、環境への意識の醸成にもなることなので、市としてもできることは協力する」として、本庁舎や駐車場の一部の照明を消灯する考えを示した。「安全面の問題もあり、すべて消すことはできないが」と前置きした上で、職員に間引き消灯を指示した。

伊那青年会議所は箕輪町、南箕輪村も順次訪問し、同様に協力を要請する。

「月ほたる」は7月7日の午後8時から1時間、職場や家庭の照明を消し、月明かりやろうそくの灯りで過ごすことで省エネを心掛けてもらおうという取り組み。東京タワーの照明も消灯される。 -

伊那草友会山野草展

上伊那の山野草の愛好者らでつくる「伊那草友会」(中山和幸代表、15人)は第19回山野草展示会を伊那市の伊那市民会館2階で29日まで開いている。

ウチョウランを中心としたさまざまな種類の山野草、イワヒバなどの古典園芸植物やふ入り植物など約300鉢を展示。訪れた人たちはかれんに咲いたウチョウランなどの山野草を「かわいいね」などと話しながら、じっくりと眺めている。

中山代表は「昨年は気候の影響で開花時期が遅れたが、今年はうまくいった。きれいに咲いてくれてよかった」と話している。

会員が育てたウチョウランなどの山野草の販売も1鉢200円からの格安価格で行っている。

入場無料。午前9時縲恁゚後4時。 -

写真展「冬季ローツェ南壁への挑戦」

伊那市西春近のかんてんぱぱホールで7月3日まで、写真展「冬季ローツェ南壁への挑戦」が開かれている。世界初のローツェ南壁冬季登はんを成し遂げた日本山岳会東海支部隊の記録写真に来場者が関心を寄せている。伊那食品工業主催。

ヒマラヤ山脈のエベレスト南に連なる世界第4位、8516メートルの高峰「ローツェ」。この山の南側、標高差3300メートルの巨大岩壁「ローツェ南壁」は、雪崩と落石が多く非常に危険な壁で、過去約25回の試みのうち登頂したのは90年秋の旧ソ連隊のみ。

名古屋市在住の田辺治さん(47)率いる日本山岳会東海支部隊は、「世界中のだれもやったことのない冒険をしたい」と01年から06年に3度に渡ってこの難関に挑戦し、06年12月27日に史上初のローツェ南壁冬季完登を達成した。

展示写真はほとんど田辺隊長が撮影したもので、登山口から完登までの30点。長年の雪崩によって削られて出来たヒマラヤひだの7100メートル地点をくり抜いて第2キャンプを建設し、ひだを横断する仲間の隊員を撮影した写真などが印象深いという。

隊長の田辺さんは、「天候、隊の戦力も余力ぎりぎりで壁を登り切った。山頂は力なく断念したが、やっと長年の夢がかなった」と当時を振り返る。信州大学農学部出身で信大学士山岳会理事でもあり、「信大に入った学生は、山岳部に入ってほしい」とメッセージも送っている。

午前9時縲恁゚後6時(最終日午後3時)。 -

【なぜ進まない 伊那市の学校耐震化率】

文部科学省がまとめた全国公立小中学校の耐震化率(4月1日現在)で伊那市は31・4%と、全国平均の62・3%を大きく下回った。上伊那の市町村は悪い順に、辰野町35・7%、駒ケ根市64・0%、箕輪町73・3%、宮田村76・9%。飯島町、南箕輪村、中川村はいずれも100%だ。

伊那市は理由について、改築を集中して行った後の81年に耐震基準が強化されたため竏窒ニいうが、81年以前の建物にその後施した耐震補強の率は駒ケ根市の30・8%に対して伊那市はわずか6・7%。その差は歴然だ。

中国・四川大地震では校舎が倒壊し、たくさんの子どもたちが無残な死を遂げた。同じ悲劇を繰り返さないよう、若い命を守るための事業に最優先で取り組んでほしい。(白鳥文男) -

伊那中央ロータリークラブ新体制

伊那中央ロータリークラブは27日、第22年度(08年7月1日縲・9年6月30日)の体制を発表した。新会長には下井達典さん=オザワ建装代表取締役=が就任する。下井新会長は年度方針について、RIテーマと地区方針に従いつつ、活気を高めながら独自の奉仕活動に積極的に取り組んでいきたいとする考えを明らかにした。

伊那西高インターアクトクラブへの支援、青少年交換留学生の派遣・受け入れなど、さまざまな奉仕活動を行っていく。

主な役員・理事は次の皆さん。

▽会長=下井達典▽会長エレクト=鈴木一比古▽副会長=川上今朝雄(兼クラブ奉仕委員長)、久保田文彦▽幹事=矢野昌史▽会計=小松健一▽SAA=田中宏明▽職業奉仕委員長=田村さつき▽社会福祉委員長=栗原敦司▽国際奉仕委員長=浦野祐治▽新世代活動委員長=名和義浩▽副幹事=木下雄二郎▽直前会長=田中洋 -

伊那市安全会議

交通、産業、防火・防犯など、市の安全の関係者でつくる伊那市安全会議(会長・小坂樫男市長)は27日、会議を開き「市民の日常生活を脅かすすべての災害事故を防止し、誰もが安心して暮らせるまちづくりのための事業を行う」などの方針を盛り込んだ08年度事業計画・予算案を承認した。予算額は前年度比13万4千円増の129万6千円。教育宣伝費を11万円増額した。

交通安全、産業安全、防火防犯、環境、保健、子ども安全の各部会長がそれぞれの事業計画を説明した。

併せて「08年度暴力追放・交通安全伊那市民安全大会」を10月12日に開催することが報告された。 -

小坂市長戸草ダム建設を国に要望へ

国が伊那市長谷に建設を予定していた戸草ダムの計画を見送る方針を打ち出したのを受け、上下伊那の18市町村でつくる天竜川上流治水促進期成同盟会が30日に国土交通省(東京都)と同中部地方整備局(名古屋市)、財務省などを訪れて行う会談の中で、伊那市の小坂樫男市長は「何度となく災害に遭ってきた地域住民の安全のため」として戸草ダム建設を強く要望していく構えだ。

小坂市長は27日の会見で「国が示した・スたたき台・スでは『見送り』とされているが、実質的には中止に等しい。美和ダム上流の住民の安全に配慮し、規模が小さくなってもいいから治水のためのダムをぜひ建設してもらうよう要望したい」と話した。

戸草ダムの発電と工業用水の使用権を01年に取り下げた県に対しても再検討を求めるとともに、ダムの必要性を国に訴えるよう要望していく考えを示している。

伊那市議会も26日「伊那市議会戸草ダム対策委員会」を設置し、国、県の関係機関に対して強力に建設を要請していく方針を確認している。 -

橋爪まさゆき陶展

陶風月草窯で作陶に取り組む岡谷市の橋爪政幸さん(56)は30日まで、伊那市旭町のアートギャラリーミヤマで陶展を開いている。

年1回の陶展は14回目。うわぐすりをかけない焼き締めを基本としているが、うわぐすりをかけた作品も展示。皿や鉢、急須、湯のみなど日常使いの食器、花いれなど100点弱の作品がある。

「器は使うと育っていく。焼き締めは特に変化する。使いながら、その変化を楽しむことができる」と魅力を話す橋爪さん。「焼き締めは、花や食材など素材を生かしてくれる。作っているものは、決して美術品ではない。いろいろなパターンがあるので、生活の中でどんどん使って、楽しんでもらいたい」という。

展示は午前10時縲恁゚後6時。 -

日本体育協会公認スポーツ指導者

伊那市

松田悦子さん

エアロビクスやエアロダンス教室のチーム「ダンシングハート」を主宰し、日本体育協会公認スポーツ指導者、日本レクリエーションインストラクター、伊那市体育指導員として住民の健康づくりのため30年近く活動してきた。

今年3月、市体育指導員は退任したが、ダンスや体操指導など活動は休む間もなく続き、1日3本から5本の教室を忙しく飛び回っている。

「人が好き。人と関わっていくことが好き。感情ある動物なので難しいけれども楽しい。それでここまで来れたと思う。でもまずは一番に家族。主人の理解があったからこそ。感謝、感謝です」

ママさんバレーの役員をしていた1980年、伊那市教育委員会の当時の係長の勧めで日本体育協会公認スポーツ指導者の資格を取得。その後、市体育指導委員会の依頼で教室を指導した縁で、86年に市体育指導員の任命を受け22年間活動。96年からは同委員会の副委員長も務めた。

「スポーツは礼儀から礼儀でしょ。社会において一番の基本。スポーツによって人に対しての思いやり、忍耐力、集中力が備わっていくことを期待するし、願っている」

公民館活動や各種教室で子どもから高齢者まで指導するほか、身障者リハビリ機能訓練にも取り組むなど積極的に取り組んできた。

「ハートが一番」と名づけた「ダンシングハート」の活動も20年以上になり、教室は上伊那地域と諏訪地域で100を超える。

今は演歌体操が主体で、機能訓練、高齢者、中高年のお母さんたち、若い世代向けに、皆が同じ曲で踊れるようにと1曲に4通りの振り付けをする。

「いくら年をとってもパーティーの楽しみを」と、毎年クリスマス交流会も開催。約600人が参加する。

「ダンシングハートは皆がやめずに続いている。結婚や出産で一時離れても、また戻ってくれる。そのときの嬉しさはないですね。お金で買えない財産をいただいています」

労働大臣褒賞をはじめ数々の表彰も受けているが、長年の活動の間には、ひぼう中傷もあった。教室を移動する車の中で泣いたことも数知れないが、「中傷はプラスにしよう。自分の足元を見て、自分なりに聞く耳を持とう」と考えられるようになったという。

ダンシングハートの主宰者として弟子を抱えている以上、「あの人は人前で偉そうに言ってるけど、足元を見れば指導する立場ではない」と言われないように、朝は家中を動き回って掃除、片付けをし、夫と父の食事の準備もこなしてから教室指導に出かける日々。「まずは足元からだと思う。きちんとしたいと心がけています」。この姿勢はこれからも変わることはない。

「市体育指導員は一線を退いたが、また新たなスタートを切って、ゴールに向かって今までと変わらず、前進前進で自分を磨いていきたい」(村上裕子) -

イナリサーチがジャスダックに上場

医薬品非臨床試験受託、食品試験受託、脱臭装置設計・販売のイナリサーチ(中川博司社長、伊那市)は25日、ベンチャー・新興企業向けのジャスダック証券取引所に上場した。公募株式数は5800株、売り出し株式数は300株で価格は18万円。株式発行による資金は9億2548万円で、研究施設の建設などに5億3470万円、土地購入に3億9078万円を充当する。

中川社長は「医薬品開発がグローバル化、高度化する中で、国際的に通用する、より高度な技術を持つ会社として生まれ変わらなければならない時が来た。今後も技術の研さんに励み、信頼性の向上を図るとともに、信頼される医薬品等研究開発のパートナーとしてより一層の充実を目指したい」としている。

同社は74年設立。資本金2億円。08年3月期(予想)の連結売上高は32億4900万円(前期比13・6%増)、経常利益は3億2800万円(同62・3%増)。

医薬品非臨床試験事業では、医薬品開発企業の委託を受け、マウス、ラット、ウサギなどの実験動物や細胞を用いて医薬品候補物質に対する安全性や有効性を確認する業務を行っている。食品業界を対象とした臨床・非臨床試験も行っているほか、実験動物施設の運営を通して培った空気対策のノウハウを生かし、脱臭システムを設計、販売している。 -

伊那市議会が戸草ダム対策委員会設置

国土交通省中部地方整備局が戸草ダム建設計画を見送る方針を打ち出したのを受け、伊那市議会は26日、議員のみの全員協議会で「地域住民の安全な暮らしを守るため」として「伊那市議会戸草ダム対策委員会」を設置することを決めた。ダム建設に反対、として参画しないことを決めた共産党の3議員を除く23議員が参加する。

続いて行われた総会で、国、県の関係機関に対して強力に建設を要請していくなどとする活動計画と規約を承認したほか、委員長に三沢岩視議員、副委員長に前田久子議員を選出した。

全員協議会では議員全員参加の「保科正之公NHK大河ドラマ化実現議員連盟」の設置も全会一致で決めた。総会で、委員長に原浩議員、副委員長に伊藤泰雄議員を選出した。 -

伊那市議会3特別委員会設置

伊那市議会は26日の本会議で「議会活性化特別委員会」「交通対策特別委員会」「環境問題特別委員会」の3特別委員会の設置を決めた。定数はいずれも8人。設置期間は10年3月までの予定。

議会活性化特別委員会は、現職の任期が満了となる10年4月以降、定数を現行の26から5減の21とすることを念頭に置き、効率的な議会運営など議会の活性化について調査、研究していく。

交通対策特別委員会は、リニア中央エクスプレスなどの新たな課題や交通弱者対策なども含めたトータルな道路、交通施策について調査、研究していく。

環境問題特別委員会は、新エネルギー推進や三峰川総合開発事業などを含め、自然や景観を守り、地域資源を生かしたまちづくりを進めるための調査、研究をしていく。

委員は次の通り。

◇議会活性化特別委員会▽委員長=柴満喜夫▽副委員長=春日晋治▽委員=飯島光豊、黒河内浩、伊藤明由、飯島尚幸、小林信、原浩

◇交通対策特別委員会▽委員長=矢野隆良▽副委員長=中山彰博▽委員=飯島進、野々田高芳、前田久子、柳川広美、下島省吾、三沢岩視

◇環境問題特別委員会▽委員長=前沢啓子▽副委員長=竹中則子▽委員=平岩国幸、新井良二、小平恒夫、佐藤八十一、馬場秀則、北原幸彦 -

伊那市議会6月定例会閉会

伊那市議会6月定例会は26日、本会議を開き、各委員会に付託されていた、職員の不正に伴って市長などの給料を減額する条例改正の専決処分、住居表示を分かりやすくするための地名変更に伴う条例改正案などのほか、追加提案の08年度一般会計補正予算案などを含めた計19議案すべてを可決、同意して閉会した。議員提案による「義務教育費国庫負担制度の堅持」などを求める意見書2議案も可決した。

追加の08年度一般会計補正予算案は1億1310万円を追加し、総額308億2350万円とするもの。小中学校耐震診断・工事費として9140万円などを計上している。 -

唐木さちさん「花会」

伊那市上牧の花人・唐木さちさん(60)の写真集「野の花をいける」の出版を記念した花会が26日、伊那市西春近のかんてんぱぱホールで始まった。

唐木さんの自宅庭に咲く季節の花などを生けた作品は、洋風のピラミッドアジサイを和かごに生け、ナナカマドの実で花を持ち上げることで、わくわくとした勢いとグリーンの色合いのさわやかさを演出。少し色が変わり始めた青竹には、同じように少しさびた鉄あんどんを花器として使い、明かりのように赤みのある花を生ける。その隣りには、赤に連鎖して朱色の蜀台を花器に使うなど、すべての作品がつながり、ホール玄関から会場まで約40点が集まって一作品になっている。

「切花は、切ってからがまた違った命。器や花、背景との組み合わせを考え、生ける過程を一番楽しんでいる。生けたときに自分の想像と違うプレゼントをくれることで、美しいものへの敏感さが増す」と唐木さん。「弱そうな野の花でも一つの作品になっているので力がある。その空気と、野の花のおしゃれな感じを楽しんでいただきたい」という。

写真集「野の花をいける」(信濃毎日新聞社刊)は、季節の移ろいを折々の作品でまとめたといい、「多くの方が本を待っていてくださったことがすごくうれしい」と話している。

花会は28日まで。午前11時縲恁゚後4時。

192/(木)