-

野溝嘉彦さんの個展 ベル伊那

信州の美しい自然を中心に洗練された色彩で描き続ける洋画家、野溝嘉彦さん(70)=伊那市東春近中殿島=の油絵展は17日から、伊那市日影のベルシャイン伊那店2階文化ホールで始まった=写真。22日まで。

同会場で11回目となる個展。今回は、伊那谷と安曇野を中心に残雪の山々が水田に写る様子など、四季折々の風景を題材とした、3号縲・0号サイズの近作40余点を展示即売している。

50号サイズの力作「信州雪景」は、2月の白馬村の雪景色。雪が積もった八方尾根や萱ぶき民家に反射する、神々しい朝日を受け・ス気持ちを高ぶらせながら・ス描いた作品だという。野溝さんは「懐かしい田舎の原風景を見てほしい」と来場を呼びかけている。

50歳の時に脱サラして本格的に絵画の道に進んだ野溝さん。現在は、一水会会友で東京や横浜、名古屋、静岡などの百貨店で個展を開くなどの活躍をみせる。

午前10時縲恁゚後6時(最終日は午後4時)まで。 -

西箕輪地区「景観育成特定地区」指定を目指す

伊那市の「西箕輪ふるさと景観住民協定者会」(小池知志会長)は、地域住民の自律的な景観保全活動を支援する県景観条例「景観育成特定地区」の今年度内の指定を目指して活動する。17日夜、西箕輪公民館で指定に向けた初のワークショップがあり、同地区の景観の素晴らしさを再認識するため同会代議員ら約50人が語り合った=写真。

同協定者は05年、権兵衛トンネル開通に合わせ、景観保全組織を構築するため地元などの土地所有者1604人の同意を得て、地域住民間で紳士協定を締結。23・6平方キロの協定区域内では建築物や屋外広告物の規模などに制限を設けて景観を守ってきた。

しかし、同トンネル開通による土地の乱開発を懸念した会は、現行のエリアを法的規制力のある景観育成特定地区に指定するため昨年1月から活動を開始。「同指定を受ければ県下初」(関係者)となるため、会は県下のモデル地区を目指して取り組んでいる。

指定を受けるため今後、景観現状調査(住民アンケート含む)、土地所有者の3分の2以上の同意など、さまざまな手順を踏む必要がある。法的強制力が発生する景観条例について「景観を守るために農業、工業が後退する」などの課題があるため、代議員らで規制内容を検討しながら県に提案する「独自のきめ細やかな届出基準」を作成していく。

6月3、10日の両日には、地元住民らが西箕輪地区の景観のよさを歩いて確かめる企画「景観ウォーキング」を開き、それぞれの景観保全に関する意識の高揚などを図っていく。 -

伊那市教育委員会 委員長など決まる

伊那市教育委員会は、任期満了に伴う同委員会の委員長、委員長職務代理者の選任について、18日、臨時会を開き、委員長に新任の松田泰俊氏(63)を、委員長職務代理者に荒木康雄氏(51)を選任した。それぞれ任期は1年間。

臨時会の後、14日の市議会臨時会で人事が可決された、新任委員の松田氏=任期3年=と熊谷健氏(49)=同4年=に対する任命書辞令交付式があり、2人が小坂樫男市長から任命書を受け取った。

教育委員会委員長に就任した松田氏は「大変な重責だが皆さんの協力を得て、伊那市の教育振興のために尽したい」とあいさつした。

松田氏は、駒沢大学文学部社会学科卒。県内の小中学校教諭として教べんを取り、06年1月から同11月までの間、県教育委員会委員長を勤めていた。 -

どろんこサッカーで商工業の活性化へ

伊那商工会議所青年部は7月22日、伊那市長谷の休耕田でどろんこサッカー全国大会「どろカップ2007」を開く。6月1日から、参加する32チームを先着順で募集する。

大会はスポーツを通じ、伊那をPRして商工業の活性化を図るねらい。昨年6月、合併を機に初めて企画し、好評だったため、規模を拡大して開くことにした。南アルプスの世界自然遺産登録に向けた運動を展開していることから、場所は南アの入り口である長谷を選んだ。

どろんこサッカーは水の入った田んぼでプレーするサッカー。競技は予選リーグ、決勝トーナメントで、1試合10分間。仙流荘付近の休耕田に作る縦25メートル、横15メートルのコートで戦う。優勝、仮装大賞などを表彰する。

参加資格は18歳以上。参加費は1チーム5千円。

会場では、高遠町・長谷の物産販売などがある。

再度、来伊してもらえるよう、賞品には特産品や宿泊券の優待券などを用意したいと考えている。

三沢部長は「南・中央アルプスの景観を全国発信することで、集客の増加、工業製品の付加価値アップに努めたい」とし、参加を呼びかける。また、アマチュアカメラマンも多く「伊那を宣伝してもらえるチャンス」ととらえている。

問い合わせ・申し込みは、伊那商工会議所の牧田さん(TEL72・7000)へ。 -

中央区に分譲マンション計画

伊那市中央区に、分譲マンション「ラフィーネ伊那」(仮称)の建築計画がある。地元住民は日照時間や景観などの影響を懸念。事業主は、着工時期にこだわらず、地元と協議する中で妥協点を探りたいとしている。

事業主は、窪田建設=駒ケ根市、同社の子会社エステートギャラリー=松本市=。建設予定地は市民会館北西側の敷地面積2700平方メートル。当初、鉄筋コンクリート造りの一部9階建て、36戸(2縲・LDK)を計画。47台分の駐車場なども確保する。

事業主は分譲マンションの需要があると見込み、用地選定では土地の広さがあり、JR飯田線の駅や大型店などが歩いていける距離で、伊那中央病院も近く、暮らしやすいと判断した。

12日の第1回説明会で、区民は日照不足の問題からマンションの高さ28メートルを低くすることなどを求めた。そのため、2回目(17日)の説明会で、事業主は9階を7階に変更し、34戸とする計画案を提示した。

区民は、駐車場不足や通勤・通学時間帯の混雑などを指摘。「4階にしてほしい」と要望も出たが、事業主側は「4階にすると、事業として成り立たない」と説明した。

再度、協議する場を設ける。 -

プロドライバー事故防止コンクール

交通安全や事故防止などに向けた事業所の取り組みを審査した「第29回プロドライバー事故防止コンクール」(県交通安全協会など主催)の伝達表彰が17日、伊那署であった。優秀賞などを受賞した同署管内の5事業所の関係者が小嶋惣逸署長から表彰状を受け取った。

受賞した事業所は、優秀賞の「伊那タクシー」(伊那市)、「白川タクシー」(同)の2事業所と、優良賞の「丸登運送伊那営業所」(南箕輪村)、「日英タクシー」(箕輪町)、「高遠観光タクシー」(伊那市高遠町)3事業所。

プロドライバーが模範となり一般ドライバーの安全意識の高揚を促すためのコンクール。タクシー、バス、トラック部門に県下から653事業所が参加し、各事業所が取り組む交通安全に関する研修会やドライバー指導などの内容を評価し、最優秀賞33事業所、優秀賞40事業所、優良賞67事業所を選んだ。

優秀賞受賞の白川タクシーでは、交通安全の研修会を年間4回開いたり、毎日の点呼でドライバーの健康状態を把握したりして従業員の事故防止を目指してきた。白川吉朗社長は「一人ひとりが事故防止を心がけてきた結果が出て嬉しい」と話した。

5月8日、長野市で表彰式があり、同署管内の伊那バス(伊那市)が最優秀賞を受賞。また、同事業所の牧内裕子さんの標語「心技体すべてが模範のプロドライバー」が同コンクールの最優秀標語として選ばれている。 -

春花壇で中川中が県知事賞

学校の春花壇の美を競う「フラワー・ブラボー・コンクール」の中央審査結果が発表され、「虹」をテーマにした中川村の中川中学校のメーン花壇が県知事賞に輝いた。

中央審査に同校の他、上伊那から2校が推薦され、このうち、伊那市の長谷中学校は日本植物園協会賞に、春富中学校は優良賞に選ばれた。審査は9日、県教育委員会や県農政部農業技術科、園芸特産課、中日新聞社ら4人の審査員が、黄色や青、赤などのパンジーで彩られたメーン花壇を、花の生育状況、花壇の設計、地域への波及などを観点に審査した。 -

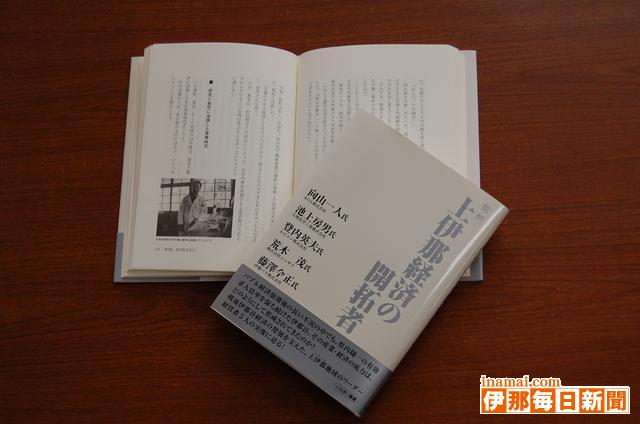

「信州・上伊那経済の開拓者」発刊

・ス伝承遺産・スとして後世に

戦後上伊那経済の発展を支えた経営者5人を紹介した書「信州・上伊那経済の開拓者」がこのほど出版された。伊那毎日新聞社が、「信州伊那谷からの挑戦」に続く「いなまい叢書」=経営者編=として企画・発行した。

取り上げている経営者は、故向山一人氏(KOA創業者)池上房男氏(大明化学工業前会長)登内英夫氏(ルビコン会長)荒木茂氏(ニシザワ会長)藤澤今正氏(伊那バス会長)。

昨年6月発行の「信州伊那谷からの挑戦」は上伊那の優れた中小企業経営者約100人を紹介したものだったが、「信州・上伊那経済の開拓者」は、それら元気な中小企業経営者たちの活躍を支える上伊那の経済基盤を築いた地元大手企業の経営者、いわば・ス上伊那経済の牽引者たち・スに的をしぼり、長期にわたるきめ細かな取材で、それぞれの経営哲学、生きざまなどを浮き彫りにしている。

同書によって、戦後上伊那の製造業、商業、運輸サービス業の発展の歴史を知ることが出来、そこに記された5人の先駆者の足跡は貴重な・ス伝承遺産・スとして後世に引き継がれることだろう。

◇ ◇

5人の中で唯一故人の向山氏については、その業績、横顔などをルビコン会長の登内氏が語る形式をとっている。

伊那谷に電子部品産業を興した人竏柱・R氏の、製造業を通じた地域振興への思いは強く・ス伊那谷に太陽を・スを合言葉に「農工一体論」を打ち出した背景などからその確かな意志があらためて分かる。「面倒見の良さ」を物語るエピソードも、向山氏をよく知る登内氏ならではの内容で、興味深い。

池上氏は、「人間尊重の経営哲学」で広く知られ、氏を範とする地元経営者も少なくない。氏の「目的と手段を取り違えないように」などの方針に共感し、品質管理、従業員管理などを手本としている。それらの理念・手法が同書で明らかにされる。

母親の影響、ミツバチに学ぶ危機管理などの逸話も新鮮だ。

コンデンサーの世界企業を一代で築き上げた登内氏。「いつもルビコン河を渡る気概で」と社名のいわれを解説しているくだりでは、年齢を感じさせない若々しいその姿が目に浮かぶようだ。

「貧しい百姓からの脱出」を決心し、勉学と研究に没頭した青春時代。運命を左右する人との出会い。そして、起業。さらには、企業の社会的責任の追及…。地元で広く認められている登内氏の功績の裏には、あまり知られていない紆余曲折の数々があったことも同書で知ることができる。

荒木氏は、伊那市通り町の小さな書店から出発して、伊那谷流通業の中核「ニシザワ」グループを築き上げるまでの道のりを実直に語っている。

「時代を読んだ多角経営」は、地域と社員のためを考えて判断した道だったことなどがあらためて分かる。

教科書を自転車の荷台に積んで売り歩いた20代。徴兵、そしてシベリア抑留。通り町大火による店舗焼失。それらの苦労を控えめに語るところから荒木氏の人間性を測り知ることもできる。

藤澤氏は「独立自尊」の経営方針で伊那バスを地域になくてはならない「足」へと育てた。

モータリゼーションの進展で路線バスの利用が減少すると、持ち前の決断力と行動力で観光・レジャーに着目するなど経営を多角化。さらに、東京・名古屋と伊那谷をつなぐ高速バスを、全国初の試みとなる沿線バス会社の共同運行という形で走らせることに成功した。氏を「戦後の困難な時代を必死で生きた」などと高く評価する各界の声も紹介されている。

路線バスの運転手や車掌が「花形」だった時代のエピソードは楽しい。

向山氏を除く4氏については、それぞれ地元各界を代表する人々が「私から見た○○さん」として分析。各氏を多面的に判断することもでき、面白い。

224ページ。定価1809円(税別)。南信地域の主な書店と伊那毎日新聞社で好評販売中。

問い合わせは伊那毎日新聞社(TEL0265・72・4100)へ。 -

手良地区で新ごみ中間処理施設の学習会

伊那市の手良新ごみ中間処理施設建設問題対策委員会(北原斉委員長)は16日夜、上伊那広域連合の新ごみ処理施設に関する学習会を手良支所で開いた。地域住民など約50人が集まり、広域と市の担当職員が用地選定の今後の進め方などを説明。候補地となることに地域の合意が得られた地区が、田原、野底、青島であると初めて明示したほか、候補地はあくまで伊那市内で選定する方針を説明。しかし、現在名前の挙がっている地区のみで検討していくのかどうかは6月下旬に伊那市が発足する用地選定委員会(仮)に一任されていることを強調した。

広域連合は、1990年にコンサルを交え上伊那全体の中から6つ(うち4つは伊那市内)の候補地を選定した経過を説明。しかし、伊那市内の地権者から受け入れの声が挙がったことを受けて選定方法を見直し、地域と密着している伊那市に用地選定を委ねてきた経過を説明。広域連合で検討した候補地については公表していないが、検討組織の中で候補地の対象としていく方針となれば明らかにしていくほか、候補地が決定した段階で周辺地区(周辺地区の定義についても検討組織が決める)でも報告、協議を行っていくとした。

学習会を受けて対策委の北原委員長は「局面が変わったこともあり、対策委としても検討組織にどのようなアプローチをしていくのか考えたい」と語り、次回の委員会で今後の方針について協議する方針を示した。 -

伊那市ママさんバレーボール リーグ戦開幕

伊那公民館事業の伊那市ママさんバレーボール協議会(平沢恵里会長)の第27回リーグ戦開幕式が16日夜、県伊那勤労者福祉センター体育館であった。リーグ戦は本年、昨年より1チーム少ない9チーム、131人が参加し、11月までの熱戦を繰り広げる。

大会長の武田登同公民館長は「バレーを通じて人と人との生き方を学んで」とあいさつ。平沢会長は「大好きなバレーを家族に支えられながら楽しみ、仲間と励まし合いながらそれぞれのチームが目標に一歩でも近づけれれば最高のシーズンになる」と話した。

選手宣誓はマザーズの河野智香子さん(30)=西町城南町=。「応援してくれる家族に感謝する気持ちを忘れず、チームメートとともに最後まで諦めずにボールを追い、精いっぱいプレーすることを誓います」と述べた。

開幕式後は同協議会審判委員会指導の審判講習会があり、リーグ戦の円滑な運営のために各自が主審、線審などの審判技術について学んだ。

リーグ戦は5月29日竏・0月19日を予定。1チームにつき6チームずつと対戦する変則リーグ戦を展開し、11月17日に上位4チームによる順位決定戦を開く。6、9月にはトーナメント大会もある。 -

在日本大韓民国婦人会伊那支部が養護老人ホーム「みすず寮」を福祉慰問

在日本大韓民国婦人会伊那支部(会員22人、李俊子会長)は17日、伊那市にある養護老人ホーム「みすず寮」を訪れ、お年寄りたちとお茶を飲みながら交流した。

全国に支部がある同婦人会は、地域貢献の一環として支部ごとにボランティア活動を展開しており、伊那支部では6年前から1年おきに各福祉施設への訪問をしてきた。みすず寮への訪問は3回目。前回は韓国料理を振る舞ったが、お茶の時間を一緒に楽しもうと茶菓子を持参して訪問した。

李会長が「前に来た時にも喜んでいただいたという記憶があり、今回も仲間とともにみすず寮に来ました」とあいさつ。その後、メンバーはお年寄りの輪に加わり、お茶を飲みながら「久しぶりだね。覚えている?」などと笑顔で話しかけていた=写真。

また、同施設に対しては3万円を寄付した。 -

第3回長野県食と農業振興審議会上伊那地区部会

第3回長野県食と農業振興審議会上伊那地区部会が17日、伊那市の県伊那合同庁舎であった。事務局は2012年を目標年とした上伊那の生産努力目標案や発展方向骨子、振興方策の素案などをたたき台として提示。生産額目標は基準年とする05年より3パーセント減の235億8千万円となっているなど、農業振興への思いとは裏腹に現状維持で手一杯の状況にある厳しさが浮き彫りとなった=写真。

たたき台は県目標から上伊那分として割り当てられている生産努力目標と上伊那の現状、今後の振興方針などを加味して算出。現在上伊那の主力品目である水稲は、消費量の減少に伴なう国策を受けて生産量が減少すると見込んでおり、2012年の生産量を05年の86パーセントに当たる3万700トンと算出。それに伴ない生産額も減額、米穀類全体の生産額は05年の92パーセントに当たる78億円としている。果樹、きのこ、畜産についても生産量の減少に伴ない生産額の減額を想定。一方、野菜についてはブロッコリー、アスパラ、シロネギなどの主力品目を中心に生産量を増やし、生産額増につなげたいとしている。花きは効率的な生産技術の徹底、オリジナル品種の育成などによって収量、単収をアップし、生産額目標も05年の生産額より7パーセント多くなっている。

たたき台を受けて花き生産に従事している委員からは「生産量を上げて単価を上げるのはシビア。目標達成には思い切った面積アップが必要だが、生産コストが上がり、販売力がなくなる中で設備投資にお金をかけようと思う人はいない」と指摘。また、畜産の関係では乳用牛の生産努力目標が05年の78パーセントまで落ち込む見込みが示されたが、関係委員からは消費の低下、飼料の値上がりなどによって存続を余儀なくされている生産者も多いことから「的確な数値」とする一方、具体的振興策として肉牛に力を入れてほしいとする意見もあった。

次回審議会は6月に開き、計画素案について協議する。 -

油絵3人展 ギャラリー喫茶「花鳥四季彩」で

伊那市内に住む油絵愛好者の小松公明さん(64)らによる展示「油彩3人展」は27日まで、同市東春近車屋のギャラリー喫茶「花鳥四季彩」で開いている。油絵を始めて2、3年と間もない3人が作品を批評してもらおうと考えた展示で、風景や花などを題材にした力作20点が並ぶ。

出展者は小松さん、平沢孝一さん、小林茂さんの3人で、市内で開いている油彩教室「おひさまクラブ」で学ぶ同学年の仲間。月2回、同教室で講師の造形画家碓井伍一さんの指導を受けている。今回、碓井さんも賛助作品3点を出展した。

作品は南アルプスの残雪に映える桜の花を描いた風景や、誘惑されそうな雰囲気を持つ真紅のバラなどさまざま。3人の感性が織り成す個性豊かな見ごたえのある展示になっている。

小松さんは「ようやくこれだけの作品を描き貯めることができた。それぞれが自分のお気に入りの作品を持ちよったので、これが次のステップにつながるよう、来場者に批評してもらいたい」と来場を呼びかけている。

月曜日は休み。午前10時30分縲恁゚後8時30分(最終日は4時まで)。

ギャラリーに並んだ作品を眺める小松さんと平沢さん -

駒ケ根で重傷交通事故

16日午前7時45分ごろ、駒ケ根市赤穂北割一区の市道交差点で伊那市伊那部の会社員神山奈穂美さん(25)運転の普通乗用車と宮田村の会社員前沢稔さん(39)運転の普通乗用車が出会い頭に衝突。神山さんが右腕の骨を折るなどの重傷、前沢さんがひざを打つ軽傷を負った。

交差点に信号はないが見通しは良い。駒ケ根署が原因を調べている。 -

よりあい東春近会議がオオムラサキの郷づくりに向けた取り組みを開始

国チョウ「オオムラサキ」の舞う郷を実現しよう竏秩B東春近地区の有志でつくる「よりあい東春近会議(会員20人、戸田政光会長)は本年度、「オオムラサキの郷づくり」に向けた検討・調査を開始する。

田原区で確認されたことを皮切りに、東春近では松くい虫被害が徐々に進行。被害の拡大を防ぐため、各地で枯れたアカマツを伐採してきたが、そのあと地利用が課題の一つとなっていた。同会議でも、あと地について検討。その中でオオムラサキの幼虫のえさになるエノキを中心とした広葉樹を植樹し、オオムラサキの生息できる里山づくりができないかという話が浮上した。

オオムラサキは一部を除く日本全土に生息分布するタテハチョウ科のチョウ。クヌギやコナラなどの樹液をエサとし、広葉樹の多い里山などに多く生息している。

本年度の元気づくり支援金事業としても内定し、まずは地区内の松くい虫被害状況の把握や実際にオオムラサキが生息できる環境が整うのかなどを調査し、土地の所有者と交渉しながら試験的にエノキを植えていきたいとしている。今後は地区内の団体にも参加を呼びかけ、取り組みの輪を拡大していく。

戸田会長は「東春近は10地区の集合体だが、取り組みを通して地域が一つにまとまっていけたら」と話していた。

また、同地区には「日本鱗翅(りんし)学会」に所属してチョウの生態観測に取り組んでいる窪田勝好さんがいるため、窪田さんを講師に迎えた講演会を開催することも計画している。 -

上伊那医師会の乳がんの早期発見のための健康講座

上伊那医師会が主催する健康講座「乳がんの早期発見にむけて」が13日、伊那市の生涯学習センターであった。、県内の病院で乳がん診療に当たる医師らを講師に迎え、乳がんの検査や診断、治療に関する現在の状況を説明=写真。乳がんの予防、早期発見への理解を深めた。

信州大学医学部附属病院乳腺内分泌外科診療教授の藤森実さんは、生活習慣、特に食事の欧米化に伴ない、乳がんが増えてきたと言われていることなどを紹介。しかし、マンモグラフィー(乳房レントゲン撮影)診断が進んでいる米国に比べ、日本ではマンモグラフィーを受ける人がいまだに少ないため、確実な安心を得るためにも、進んで検診を受けることを促した。

会場からは「乳がんは遺伝する確率が高いのか」などという質問があり、「遺伝性乳がんと診断される人は15パーセントほど。また、隔世遺伝することはないため、遺伝で乳がんになる確率は高いわけではない。しかし、可能性としてのリスクは高くなるため、乳房検診は早く受診した方がよい」などと答えていた。 -

光風会員 横山光一さん(76) 伊那市西春近

陶芸を始めたのは、30年ほど前。企業を経営し、正月と盆以外は仕事に追われる毎日。「このまま働くだけで、人生が終わるのは寂しい。何か趣味を持とう」と考えていたとき、伊那市西春近公民館で陶芸教室の受講者を募集していると知り「これだ!」と早速、申し込んだ。教室へ通い、高遠焼の唐木米之助さんから陶芸の基礎を学んだ。

企業経営のほか、西春近商工会役員も務め、やることばかりだったが「人に勧められたことじゃないから、苦痛と思わなかったし、楽しかった。忙しい、忙しいと言いながら、時間は作れるんですよね」。自らのかまを設け、午前4時半に起き、仕事へ行くまでの間、ろくろに向かって作品を作った。仕事から帰ってきても、夕飯を食べ終わると、また作品作りに取りかかるという繰り返し。

ゆう薬は、原料の石の粉、ゆう薬、酸化銅を買い、自分で調合して色を作り出す。

失敗率が高く、焼き物の中で出しにくい色の一つとされる赤色の「辰砂(しんしゃ)」。ゆう薬の調合、焼き方の還元具合など条件がそろわなければ良い色は出ない。

仲間と一緒に訪問した、ある窯元から「辰砂はやめなさい」と言われたほど。それでも「何とか安定した色を出したい」と追求している。

「原点に返れ」と自分の作品にしかられたことがある。知人の家を訪ねたときのことだ。床の間に飾ってあった作品を手に取り、ふと、裏に自分の名を刻んだ銘「光」を見て衝撃を受けた。作品が仕上がり、命を託すように書いた一文字。20年、30年と経験を重ねるうち、精神の入れ方が初期と違うことに気づいた。作品は、自分自身を映し出す。「形や色がよければ良いだけでは、人の心に響くような感動する作品は生まれない。一つひとつに心を込めて作らなければ」と初心を忘れず、自分を律する。

伊那市高遠町の信州高遠美術館で開く陶芸展(6月4日縲・月1日)を控える。これまでの集大成として、つぼや花器など約20点を展示する予定。

精根込めて作った作品を多くの人に見てもらえることを楽しみにしている。

光風会員のほか、信州美術会、伊那美術会などに所属する。

(湯沢康江) -

仲仙寺の仁王門 一世紀ぶりの建て替えへ

伊那市西箕輪羽広の仲仙寺(師田香雪住職)は、県宝・木造金剛力士像を安置している仁王門を建て替える。老朽化に伴う1世紀ぶりの新築で、今夏着工し、年内に完成させる予定。

##本文

仲仙寺は平安時代の高僧慈覚大師の開基、817(弘仁7)年の開創とされる天台宗の古刹(こさつ)。金剛力士像は室町時代の主流仏師の作で、日本彫刻史における意義は高く、05年に県宝の指定を受けている。昨年春の総代会で新改築が決定した。仁王門は明治初期の建立と推定され、これまでにも改修が繰り返されてきたが、雨漏りや、かわら屋根のたわみなど傷みが激しく、直射日光や風雨による金剛力士像への影響が心配されている。

新しい仁王門は木造の本格的な一層式楼門で、「銅板本がわら棒ぶき屋根」の入母屋作り。規模はこれまでとほぼ同じで幅7メートル奥行3・5メートル高さ7・3メートルほど。消火栓の関係があって現在地から南・西へそれぞれ2メートル寄せ、芭蕉の句碑や参道の石段なども移動する。事業費は約4000万円。檀信徒や有縁者らを中心に浄財・寄進などでまかなう方針。

師田住職は「大切な像でもあり、ふさわしい門になれば」と話している。 -

青葉給食

伊那市の伊那東小学校(山本一夫校長、706人)で15日、青葉給食があった。新緑に萌える桜の木に囲まれた校庭で全校児童が給食を楽しむ企画。姉妹学級同士でグループをつくった児童たちは、青空の下、5月の日差しを浴びながら給食を楽しんだ。

1年生は6年生、2年生は4年生、3年生は5年生とともに会食した。この日の献立は鳥の唐揚げやおにぎり、ゼリーなど子供たちに人気のメニューばかり。朝からくもり空だったが給食の時間になると晴れ間も現れ、会話もはずんだ。

4年生の牧内さんごちゃん(10)は「外で食べる給食はおいしいし、姉妹学級の友達とも仲良くなれた。天気になってよかった」と笑顔で話した。 -

コメリが手良保育園で園児らとともにシバザクラ植え

ホームセンターなどを展開するチェーンストア・コメリ(本社・新潟県、捧雄一郎社長)のコメリH&G伊那店(美篶、大塚良幸店長)は15日、伊那市の手良保育園(伊藤正子園長)を訪れ、シバザクラ100株を園児らとともに園内の一角に植えた。

地域貢献を目的とする「緑資金ボランティア活動」の一環。伊那店では7年前から地元の保育園や小学校に花の苗を寄贈し、子どもたちとともに植付け作業を行う中で交流を深めてきた。

今年は手良保育園をはじめ7つの小中学校へ花の苗を寄贈。昨年は店舗のある美篶地区のみで実施したが、好評だったことを受けて今回は実施個所を増やした。

手良保育園では年長、年中園児が作業に参加。店長の大塚さんの指示に従いながら、ポットから出したシバザクラを丁寧に植え付けた=写真。

伊藤園長は「子どもにとってもすごく良い経験なのでありがたい」と話していた。 -

長芋・ゴボウオーナー開園祭

伊那市西箕輪はびろ農業公園みはらしファームの「長芋・ゴボウオーナー」開園祭が13日、羽広の畑であった。16家族が収穫を楽しみに種まきをした。

応募は16家族30区画。約半分はリピーターで、地元のほか東京、大阪、岐阜、静岡、愛知など県外からも参加した。

農業の西村勇一さん=羽広=の畑で、1区画約3・5メートルの畝に長芋は種イモ13個を植え、ゴボウは種をまいた。子ども連れで参加した家族もあり、子どもたちは楽しそうに種まきをしていた。収穫までの草取りなど管理は西村さんがする。

今年で3年目の参加となる南箕輪村の夫婦は、「ほかの野菜は作れるけど、長芋は出来ないので参加している。自分達で食べて、さらに子どもに送るのにちょうどいい量が収穫できる」と話していた。

収穫祭は11月初旬の予定で、掘りたての長芋とゴボウを使った料理も味わう。 -

伊那市ふるさと大使の後藤純雄さんが死去

ゴトウ・プロジェクトの代表で伊那市のふるさと大使としても活躍してきた後藤純雄さん(72)が12日、死去した。

後藤さんは1935年3月10日生まれ。伊那市山寺区の出身で、現在大鹿歌舞伎を題材とした映画「Beauty竏樗・オきもの」の撮影をしている後藤俊雄映画監督(67)=飯島町=の兄にあたる。

1958年にNHKサービスセンターに入社。スタジオパークの館長などを務めた後、2001年、自身の会社「ゴトウ・プロジェクト」を設立した。96年から伊那市のふるさと大使を務めており、市政施行40周年記念NHK公開番組「ふたりのビッグショー」や、伊那市制施行50周年記念「NHKのど自慢」の全国中継実現のために尽力したほか、NHK交響楽団、講師の派遣などを通して伊那市の文化活動に貢献した。

17日の午前11時から東京都三鷹市の法専寺で告別式を行った後、伊那市の常円寺で埋骨式を行う。 -

第14回県柔道整復師会南信支部少年柔道大会

第14回県柔道整復師会南信支部少年柔道大会が13日、伊那市武道館であった。南信地区で練習に励む小学生でつくる25チームが集まり、日ごろの成果を競い合った=写真。

小学校高学年を対象とする同大会は、心身の健全育成と親ぼくを深めることを目的に毎年5月に開催している。チームは4年生1人、5年生2人、6年生2人で編成。上位3チームは7月8日に開かれる県大会への出場することとなる。

上伊那から7チームが出場した今大会では、伊那市の創武館道場が準優勝したほか、辰野町の辰野町柔道協会Aと飯島町の飯島柔道クラブが3位に入賞する健闘を見せた。また、3位2チームは県大会への出場権をかけて対戦。結果、2対1で辰野町柔道協会Aが勝利し、創武館道場とともに県大会に進むこととなった。 -

高遠町婦人会総会

伊那市高遠町婦人会(会員110人)は13日、07年度総会を高遠町福祉センターで開いた。本年度の事業計画と予算案を承認したほか、丸田南枝会長をはじめとした本年度の役員体制を紹介した。

本年度同会では、高遠っ子みまもり隊への参加やプールの草取りなどといったボランティア活動などに重点を置きながら公民館学級、盆踊り大会などといった活動に参加し、地域づくりの主体として、さまざまな取り組みを進めていく。

丸田会長は、行政に頼ることなく、金銭的メリットもないが、地域のために活動するのが本来の婦人会ではないかという過去に聞いた話を紹介し「会員の減少、高齢化、若い人が入ってくれないなど、悩みは尽きないが、自然体で楽しみながら高遠町婦人会としてやっていけたらと思う」と語った。

本年度の役員は次のみなさん。

◇会長=丸田南枝(番匠)

◇副会長=福沢初子(常盤)

◇総務=春日日出子(小原)

◇会計=安部幸子(五番)

◇監事=黒河内文江(本町)春日悦子(新町) -

第72回伊那市スポーツ少年団春季球技大会

第72回伊那市スポーツ少年団春季球技大会が13日、伊那市の美すずスポーツ公園運動場などであり、軟式野球とミニバスケットボールに励む小学生たちが、南信大会への出場権をかけて競い合った。

市内の14チームが参加した軟式野球では、南信大会の出場権を手にする上位8チームの座をかけてトーナメント戦を展開。決勝戦は、1回戦から各チームにかなりの点差をつけて勝ち進んできた伊那北スポーツ少年団が西友クラブに19点対0で圧勝した。男子に混ざって女子が活躍しているチームもあり、大きな声を掛け合いながら熱戦を繰り広げていた。

伊那市スポーツ少年団は南信地区内でもレベルが高く、地区大会を勝ち抜いて県大会に進むことも多い。

南信大会に進む上位8チームは次の通り。

(1)伊那北スポーツ少年団(2)東春近南スポーツ少年団(3)竜東スポーツ少年団(4)西友クラブ(5)手良スポーツ少年団(6)美篶野球スポーツ少年団(7)伊那中部スポーツ少年団(8)西春近スポーツ少年団 -

第4回さわやかウォーキングイン西町

伊那市西町区は13日、「第4回さわやかウォーキングイン西町」を開いた。区民約140人が参加。カルチャーセンターを発着として約7・5キロの道のりを歩き、新緑の季節を楽しんだ=写真。

もともと西町区ではこの時期に運動会を開催していたが、年々参加者が少なくなっていたこともあり、4年前にウォーキングイベントに切り替えた。

参加者はますみヶ丘マレットゴルフ場を目的地に会話を楽しみながら歩行。また、マレットゴルフ場では元信州大学農学部教授の建石繁明さんによる講話「身近な自然を感じてみよう」もあり、大人も子どもも身近な生き物についての関心を深めていた。 -

第16回信州伊那井月俳句大会

漂泊の俳人、井上井月をしのんで毎年開催している「第16回信州伊那井月俳句大会」が13日、伊那市高遠町の高遠閣であった。一般1865句、小中学生9478句の中から選ばれた入賞者を表彰したほか、当日句吟行などもあり、参加者は歴史のある高遠城址を歩きながらそれぞれの思いを作品につづった。

井月没後120年に当たる今年は、昨年の合併で新伊那市となり、歴史的な出来事とのゆかりが深い高遠町での開催を企画。今回は一般、小中学生の部ともに投句者数が前回を上回り、一般の部に380人、小中学生の部に3529人からの応募があった。特に小中学生の応募は過去最多。地域別では県内の他地域からの応募が多く247人。県外からの応募もあった。

小中学生の応募作品は、子どもの感性で見つめた発想豊かな作品が主に入選作に選ばれ、春日愚良子信州井月会会長は「子どもの場合、言葉の中に大人のあかがついていないことが大切。周りにこだわらず、子どもの発想で自由に詠んだものほど読む人に新鮮な印象を与える」と講評。また、一般では伊那市の河野ふさ子さんの作品「井月の墓に立ち寄る雪婆」が大賞を受賞したほか、岡谷市の宮下白泉さんの「泳ぎゐて海と一緒に祓はるる」が伊那毎日新聞社賞を受賞している。 -

全国陶器祭り

伊那市西町の春日公園で20日まで、全国陶器祭りが開かれている。会場には信楽、有田、伊万里、瀬戸、益子、九谷など、全国各地の陶器など15万点以上が並び、気に入った一品を探し求める来場者でにぎわっている=写真。

産地直送の安くて良い商品を竏窒ニ今回始めて伊那市での開催を決めた同陶器祭りは、参加8社が合同の行っているもの。全国各地で年間で約25回ほど市を開催している。

今回は人間国宝の三代徳田八重吉が手掛けた九谷焼をはじめ、庄村建、川崎誠一など有名作家による作品もあるほか、市価の20縲・0パーセントまで割り引かれた一品が多数並んでいる。

陶器市実行委員会代表の草野博司さんは「それぞれの地元で売っているような値段でやっており、特価品もある。足を運んでいただければ話をしながら値段交渉もできるので、楽しんで購入できるので、ぜひ一度見に来てほしい」と話していた。

入場無料。午前10時縲恁゚後6時。

問い合わせは陶器市実行委員会(TEL090・3072・5621)草野さんへ。 -

つつじ祭に合わせて第75回高尾神社例大祭が開催

伊那市山寺区の高尾神社で12日、第75回高尾神社例大祭があった。約500本のツツジが見ごろを迎える中、境内にはさまざまな出店が並び、地元の小学生が神事「裏安の舞」を披露。また、特設部隊では地元の太鼓グループや伊那小学校の児童らによる発表があり、訪れた地元住民を楽しませた。

高尾神社は1933年に山梨県の南アルプス市から遷宮したもので、それ以来、公園内にツツジを植え、毎年ツツジの花の時期に合わせて神社の例祭を行ってきた。

例年訪れる人が限られてきていることもあり、今年は家族連れをターゲットとして子どもに人気のアニメキャラクターが登場するイベントを企画。また、午後は子どもみこしもあり、祭りに活気を添えていた。

今年は花雨が少なかったことから花の咲きは今ひとつだというが、園内では赤や紫色のツツジが徐々に咲き始めており、訪れた人の目を楽しませている。 -

八幡町商店会の新名称は八幡町ロマン通り商店会に決定

八幡町実業団協同組合を解散し、今年2月から新組織をスタートをした伊那市の衣料店や飲食店でつくる八幡町商店会(仮)は11日夜、役員会を開き、新しい組織の名称を「八幡町ロマン通り商店会」(尾崎晃一会長)とすることを決定した。

新しい名称は加盟各店から募集。全部で15点の応募があり、それらを商工会役員などで検討した結果、「昔懐かしいロマンを感じさせる」などといった理由で今回の新名称に決定した。

解散した協同組合は、地元のイベントなどの企画・運営などを事業として取り組んでいたため、新組織でもこれらの事業は継続して行っていく方針を固めており、新組織となって始めてのイベントとなる7月8日の「祇園まつり」では、“ロマン”という時代を連想する当時に流行った「ポン菓子」や「米ゴマ」などを取り入れたイベンを行う。

尾崎会長は「ロマンを探りながら商店で買い物してもらえれば」と話していた。

192/(木)