-

伊那市中心市街地再生協議会 指針案承認

伊那市中心市街地再生協議会は、「豊かで活力と賑わいのあるまち」の実現を目指すとする指針を26日、承認しました。

26日は2回目の協議会が伊那市役所で開かれ、最終的に目指す「豊かで活力と賑わいのあるまち」にむけての指針案が報告され、承認されました。

指針の重点的展開として掲げている、●自然と共生した個性のある美しいまち●人にやさしい、人と人との交流のあるまち●賑わいと活力のあるまち●消費者ニーズに応える魅力ある商店街、個店のあるまちの4つについて、各分科会が具体的な取組みを検討してきました。

それによると、ビュースポットやまち歩きコースを設定・整備する、地域コミュニティ活動の発表の場を提供する、街を考える組織を作る、空き店舗を活用したチャレンジショップの創設などを挙げています。

委員からは、「お年寄りが歩きやすい町づくりが必要である」「JRなど公共交通とも連携する必要があるのでは」「ターゲットをまず住人においたほうがいい」などの意見がでていました。

協議会では来月、委員と商店主、住民を交え優先順位などを話し合うワークショップを開きます。 -

北循環タクシー運行決まる

伊那バスの伊那本線撤退で、公共交通がない御園や上牧の住民要望に応えるため、伊那中央病院を基点として、伊那公民館などを通る北循環タクシーが来年4月から運行されることになりました。

26日開かれた伊那市の地域公共交通協議会で正式に決定されました。

北循環タクシーは、伊那中央病院を出発し、御園、上牧から伊那公民館、伊那北駅などを循環するもので、一周40分で中央病院に戻ります。

運賃は、300円で、毎週火曜日と木曜日の午前中2便、午後1便を計画し、市街地循環バスなどに接続します。

このほか、市街地循環バスは、一周30分だった所要時間を40分にして、外回りに統一します。

バス停がなくても自由に降りることができるフリー降車を市街地を除く交通量の少ないゾーンで取り入れることも決まりました。

前回の会議で要望があったフリー乗車については、安全性が確保できないとの理由から採用されませんでした。

なお要望が出されていた日帰り温泉施設、みはらしの湯までの運行については、会長の判断にゆだねられることとなりました。

協議会長の白鳥孝市長は、「乗って残そうという言葉だけで終わりにせず実行に移しバスの存続に取り組みたい」と話しています。 -

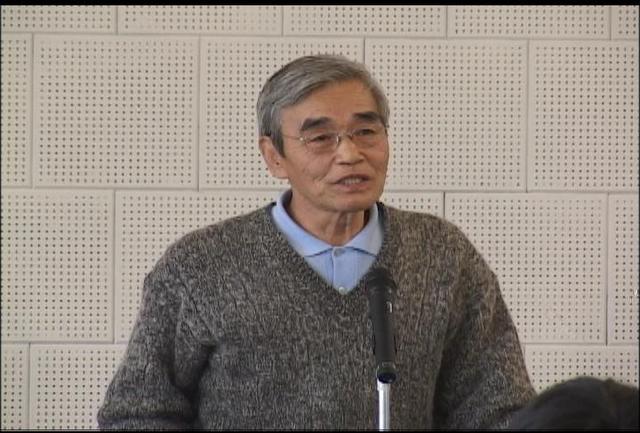

木下茂人氏県議選出馬表明

伊那ケーブルテレビの取材に対し、県議会議員の木下茂人氏は、来年4月の県議選伊那市区に5選を目指して立候補することを表明しました。

現在4期目の木下さんは、来年4月の県議選で定数2の伊那市区に立候補することを表明しました。

木下さんは、今月23日の後援会正副会長会で5選を目指して立候補して欲しいとする後援会の要請を受諾し、26日事務所で立候補を表明しました。

立候補にあたり、若者の定住対策、広域医療体制の整備、農業振興、住環境の整備に重点的に取り組みたいと述べました。

阿部県政に対しては、信州型事業仕分けの具体的内容など不明な部分も多く評価はまだできないとしていますが、基本的姿勢は、是々非々で臨みたいとしています。

木下さんは、現在75歳。

平成7年の県議会議員選挙で初当選し、土木委員長、監査委員などを歴任し、今年3月からは副議長をつとめています。 -

クリスマスをテーマにした作品展

伊那市西春近のかんてんぱぱホールで手づくりの小物やアクセサリーなどが並ぶ作品展が開かれていて、会場はクリスマスムードに包まれています。

この作品展は、くらふとハウスまあむが毎年開いているもので、今回は、「クリスマスを楽しもう」がテーマです。

会場には、紙粘土や樹脂粘土などを使った作品やデコラティブペイントと呼ばれるアクリル絵の具で色をつけた作品など40人から1,000点が出品されています。

トールペイントとも呼ばれるデコラティブペイントは、初心者でも手軽に楽しめるのが特徴ということです。

中には、粘土で人形をつくり布を巻いて、その上にペイントを施した中世の女性をイメージした作品も見られます。 -

南アルプスジオパーク講座

南アルプスジオパークについて学ぶ講座が23日、伊那市創造館で開かれました。

これは、南アルプスジオパークについて知ってもらおうと、一般市民にも呼びかけ伊那市などが開いたものです。

講師は、飯田市美術博物館学芸員の村松武さんがつとめ、南アルプスの形や、地質について説明しました。

村松さんによると南アルプスは、1万5千年前の伊豆諸島の衝突により大きく地層が変形したという事で、その様子は林道バスから見る戸台の岩で確認できると話していました。

ジオパークは、地質学的に価値のある地域を保全し活用する自然公園で、南アルプスは、2008年に認定されています。

市では、地域住民の関心を高め、南アルプスの世界自然遺産登録に向けた取り組みにつなげていきたい考えです。 -

東春近小学校 りんご収穫

伊那市の東春近小学校4年生は24日、りんごの収穫を体験しました。

この日は4年生61人が、東春近の農家伊藤一路さんの畑でりんごを収穫しました。

東春近小学校では、毎年4年生が伊藤さんの協力でりんご栽培について学習しています。

今年は、4月に摘花作業、9月に葉摘みをし、この日収穫となりました。

伊藤さんは、60年間りんごを育てているベテラン農家です。子供達に農家の苦労を知ってもらい物の尊さを学んでもらおうと17年前から指導をしています。

児童らは、赤く艶のあるりんごを探して丁寧に収穫していました。

4年生は今後、りんご栽培について、種類や肥料、価格などより細かな学習をした後、伊藤さんを学校に招いてお礼の会を開くという事です。 -

伊那西部保育園 さつま汁で収穫祭

伊那市の伊那西部保育園は25日、お世話になっている地域の人たちを招いて収穫祭を行いました。

収穫祭では、園児が畑で育てたサツマイモや大根を使ったさつま汁が振る舞われました。

さつま汁は、園児が野菜を洗い、地域の人たちが大鍋で煮て用意しました。

伊那西部保育園では、今年初めて畑を借り、サツマイモやジャガイモ、トウモロコシなどを栽培しました。

収穫祭は、野菜づくりや園の活動で日頃お世話になっている人達を招き、初めての実りをみんなで祝おうと行われました。

園児らは、野菜がいっぱい入ったさつま汁を味わっていました。

伊那西部保育園では、「地域の手助けがあって野菜づくりができ、おいしく食べられた。地域のおかげ」と感謝していました。 -

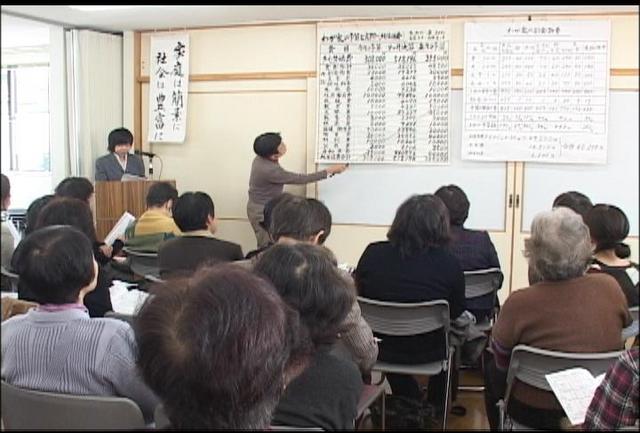

家計簿のつけ方学ぶ 家事家計講習会

家計簿のつけ方などを学ぶ家事家計講習会が25日、伊那市内で開かれました。

これは、女性向け雑誌「婦人之友」の愛読者でつくる伊那友の会が開いたものです。

多くの人に家計簿をつけてもらえるようにと、毎年この時期に一般を対象に開いていて、同日はおよそ50人が参加しました。

講習では、会員が、どのように家計簿をつけているかを話しました。

家計簿は、1年間の総収入を把握し、食費や光熱費など項目ごとに予算を立てる方式で、予算と実際の生活費が同じくなるように工夫するということです。

家計簿をつけて2年目という30歳代の女性は、「予算を立て、収支を把握できたことで、どのくらい貯金ができるかわかった」と話していました。 -

羽広菜のカブの漬け込み最盛期

長野県の「信州の伝統野菜」に認定されている羽広菜のカブの漬け込み作業が、現在ピークを迎えています。

伊那市西箕輪のみはらしファーム内にある加工施設では、現在漬け込み作業がピークを迎えています。

収穫したカブをきれいに洗って、二つに割り、いらない部分を取り除いていきます。

漬け込み作業は、10月中旬から始まり、羽広菜生産加工組合の組合員10人ほどが交代であたっています。

組合では、「信州の伝統野菜」にも認定されている羽広菜の栽培から、加工までを行っています。

酒かす、味噌、砂糖をあわせたものと、カブを交互に敷き詰めていきます。

このまま、20日ほど置くと、カブから水分が出て、しっかりと味がしみこむということです。

この羽広菜のカブの漬け込み作業は、12月中旬まで続きます。

カブの味噌漬けは、みはらしファームの直売所やニシザワショッパーズなどで、一袋250グラム300円で販売されているほか、注文も受け付けています。 -

漫画家 橋爪まんぷさんが防犯ポスター寄贈

伊那市在住の漫画家橋爪まんぷさんは、来年の干支のウサギが防犯を呼びかけるポスターを伊那市駅前交番に贈りました。

25日は、伊那市駅前交番前で、橋爪まんぷさんから、伊那市駅前交番の小林修所長にポスターが手渡されました。

橋爪まんぷさんは、髪が薄くなった人たちが集い社会貢献を目的に活動している満月の会で事務局を務めています。

満月の会の活動の一つとして、4年前から、防犯ポスターを、交番に送っています。

詐欺で虎の子をだまし取られた今年の干支の寅が、警察官に扮する来年の干支のウサギに助けを求め、ウサギが、犯人の狸を追うという漫画です。

橋爪さんは、「年末年始は、金銭トラブルが多いと思うので、詐欺に関するポスターにしました」と話していました。

このポスターは、いなっせの1階に来年1月初旬まで展示されます。 -

伊那市過払い金訴訟を取り下げへ

滞納分の税金を回収するため伊那市が提訴していた長野市の消費者金融業者が滞納分の金額を25日支払ったため、伊那市は26日訴訟を取り下げることにしました。

訴訟は、住民税などを滞納していた市民が消費者金融のコムレイドに払い過ぎていた利息を、この市民に代わって伊那市が請求していたものです。

過払い金の総額は、およそ432万円で、コムレイドは、このうち滞納額分のおよそ37万円を伊那市に支払いました。

伊那市では、期日としていた25日、支払いが確認されたため、この訴訟を26日取り下げることにしたとしています。

伊那市では、「未収金の解消という目的が達成できた。滞納していた市民にとってもメリットがある結果だと思う」としています。 -

伊那公園桜愛護会が最優秀賞

優秀な地域活動をおこなっている団体に贈られる、伊那市地域づくり大賞の最優秀賞に中央区の伊那公園桜愛護会が選ばれました。

伊那公園桜愛護会は、伊那公園で桜の植樹や管理、遊歩道の設置など園内の整備活動を行っています。

会員は53名で、伊那公園でのイベントの開催や、地区の文化祭への協力も積極的に行っています。

この賞は地域への貢献度のほか、活動が継続して行われているか、また多くの市民が関わっているかが審査基準となります。

今年度は市内、12団体が審査対象となり、伊那公園桜愛護会はその活動内容が地域に刺激をあたえ、他のモデルとなっていることなどが評価されました。

最優秀賞に選ばれた伊那公園桜愛護会には、市から賞金3万円が贈られることになっています。 -

トンボの楽園 整備作業

伊那市富県新山のトンボの楽園の整備作業が23日に行われました。

この日は、地元住民でつくる新山山野草等保護育成会が、草刈りなどの作業を行いました。

楽園は、日本一小さいとされるハッチョウトンボなど貴重なトンボの生息する場所です。

会では、トンボの生息しやすい環境をつくるため、春と秋の年に2回草刈りをしています。

またこの日は、新山小学校6年生13人が小学校卒業を前に記念植樹を行いました。

昆虫の保護や景観づくりのために毎年行っていて、もみじや桜などの広葉樹30本を植えました。

新山山野草等保護育成会では、「市街地からも近い場所にこれだけの自然が残っているのはとても貴重。これからも、癒しの空間を作っていきたい」と話していました。 -

撤退へ NECが市へ回答書

伊那市美篶のNECライティング伊那工場閉鎖後の新たな事業展開を検討していたNECは、事実上撤退するとの回答書を伊那市の白鳥孝市長に手渡していたことが、24日わかりました。

回答書は今月9日にNECの役員が伊那市役所を訪れ、白鳥市長に手渡したものです。

回答書には、伊那工場の施設と隣接する用地についてNECグループ会社で再活用していくための可能性を検討した結果、再活用はしないとしています。

NECは従業員の確保については、NECグループ内各社への配置転換など最大限支援していくとしています。

伊那市はNECライティングに対し固定資産税、約1億5,000万円を免除した経緯があります。

NECの撤退を受け白鳥市長は「市としてNEC以外の企業誘致に取り組んでいく」としています。 -

落馬事故で木曽馬牧場が営業休止へ

伊那市羽広のみはらしファーム内にある木曽馬牧場で23日、来場していた女性が落馬し重体となっている事故を受け、木曽馬牧場は当面のあいだ営業を休止することを決めました。

24日は、木曽馬牧場で警察がこの施設の管理者などから、事故の状況などについて話を聞いていました。

この事故は23日、午後2時10分ころ岐阜県恵那市の30歳の女性が落馬し意識不明の重体となっているものです。

この女性は引き馬体験中に馬が突然走りだし落馬しました。

その際頭を馬に蹴られてケガ負ったものとみられています。

馬を引いていた男性のスタッフにケガはありませんでした。

木曽馬牧場は伊那市が所有し伊那乗馬クラブが指定管理者として管理運営を行っています。

伊那市ではこの事故を受け木曽馬牧場を当面営業休止とし、原因究明を進めるとともに安全対策について伊那乗馬クラブと協議していくことにしています。

引き馬体験中、女性はヘルメットをかぶっていなかったということで、伊那署では事故の原因について調べを進めています。 -

田楽座前座長 松田満夫さんの講演会

伊那市富県の歌舞劇団・田楽座は、来年2月の伊那公演に向けた企画として、前代表の松田満夫さんの講演会を開きました。

21日は、伊那市創造館で講演会が開かれ、伊那公演をサポートする実行委員や、一般など40人ほどが会場を訪れました。

講演したのは、田楽座の前代表・松田満夫さんです。

田楽座は、今年創立46周年を迎えましたが、松田さんは、創立1年後に田楽座に入り、45年のキャリアを持ちます。

松田さんは、幼少時代から、唄と踊りを愛した人生を振り返りながら、田楽座の歴史について話しました。

田楽座が創立した、1960年代は高度成長期で、若者は次々に都会へ行き、古くからの伝統芸能が、廃れていったといいます。そんな中で、地域にのこる芸能が大切なものだと訴えていこうと活動してきたということです。

田楽座では、来年2月20日(日)に公演を予定しています。

今後も、こうした活動を通して、公演をPRしていくということです。 -

市街地再生プラン 商店主や住民を加え検討

伊那市中心市街地再生プラン策定委員会が22日、伊那商工会館で開かれ、今後、具体的な取り組みを検討する際、商店主や地域住民などをメンバーに加え、検討していくことを決めました。

この日は、これまで検討してきた市街地再生にむけた指針を確認し、今後、より具体的な取り組みをしていくための方法を話し合いました。

その中で、▽機能整備▽演出▽情報発信▽人材育成・魅力づくり竏窒フ4つの部会に分かれ、具体的な取り組みを検討していくことを決めました。

また、部会には商店主や地域住民にも加わってもらい、幅広いアイディアを募ります。

対象は、山寺、坂下、荒井、西町の商店主のほか、以前に実施した住民アンケートで、「まちづくりへの取り組みに参加してもよい」と答えた住民59人です。

今後は、この59人を対象に説明会を開き、部会への参加を呼びかけます。

なお、委員会がこれまで検討してきた市街地再生に向けた指針の原案は、26日に開かれる伊那市中心市街地再生協議会で、提案する予定です。 -

上伊那木づかい運動展示会

地域の木材を使った作品を展示する「上伊那木づかい運動展示会」が22日から、伊那合同庁舎で開かれています。

会場には、上伊那森林組合や市内の木工職人が作った18種類の作品が並んでいます。

カラマツを使った畳1畳ほどの大きさのテーブルや東京都のデザイナーと協力して作った野菜の形の玩具などもあります。

展示会は、地域の木を身近に感じてもらおうと、上伊那地方事務所が開いているもので、今年で3回目です。

これまでは、地元の木を取り入れた住宅について紹介していましたが、今回は手にとって感じてもらおうと木製の玩具も展示しました。

「上伊那木づかい運動展示会」は29日月曜日まで伊那合同庁舎2階県民ホールで開かれています。 -

伊那市社会福祉協議会と伊那市高遠町長藤区が災害時の協力応援体制に関する協定を締結

伊那市社会福祉協議会と伊那市高遠町長藤区は22日、災害時の協力応援体制に関する協定を締結しました。

22日は、伊那市社会福祉協議会の小池孝行会長と伊那市高遠町長藤の伊藤直人区長が協定書を取り交わしました。

協定は、社協が長藤で運営する「デイサービスセンターくつろぎの家」で、火災や地震などの災害が発生または、発生するおそれがある際に、相互に協力して必要な対応をとることなどを決めています。

災害時には協定に基づき、地区住民が施設の利用者の避難誘導や、非常持ち出し物資の搬出を行います。

伊那市社会福祉協議会では、今後御園や西春近表木など市内4地区の10の施設においても、協力体制の構築を図っていきたいと話しています。 -

県縦断駅伝2日目 上伊那総合3位

第59回長野県縦断駅伝2日目の21日、上伊那は2位でゴールと健闘しましたが、総合では、長野市、上田東御小県に続き、3位となりました。

2日目の21日、選手は午前8時に松本市の松本城をスタートしました。

県縦断駅伝は、20日と21日の2日間で、長野市から飯田市までの全216.7キロをタスキでつなぎます。

2日目は、松本市から飯田市までの97.6キロの9区間です。

上伊那は、13区で4位のスタートとなりましたが、辰野から伊那までの16区で、一旦、先頭を走るオール諏訪を抜きトップにたちます。しかし、長野市にとらえられ、2位で17区にタスキをつなぎます。

その後上伊那は、2位を守ります。

19区の男子中学生区間では、駒ヶ根市立東中学校の春日 千速君が、区間新記録の区間1位で、トップとおよそ2分差まで詰め寄ります。

しかし、その後、長野市にタイム差を広げられ、2位で飯田合同庁舎にゴールしました。

20日のタイムを合計した総合成績では、長野市が11時間48分36秒で4年ぶり9回目の総合優勝、2位が上田東御小県、上伊那は3位となりました。 -

子守唄のある地域に

子守唄を通して、親子の絆や子育てしやすい環境について考えるイベント「子守唄フォーラムin伊那」が21日、伊那市のいなっせで開かれました。

このイベントは、主婦や保健師、保育士などの住民有志で作る実行委員会が、子守唄をもう一度見直し、子育てについて提案していこうと開かれ、今年で2回目となります。

イベントには、およそ200人が集まり、いっしょに唄を歌ったり、子守唄をテーマにした話などに耳を傾けていました。

NPO法人日本子守唄協会の西舘好子さんは、「子守唄を歌う事により、子ども達は、母親のにおいや気配、安心感といった物を感じとり、信頼関係を築いていく大きな力がある」と話していました。

実行委員会の奥村伸枝さんは、「子守唄が、祖父母から孫、母から子へと唄われ、より一層、身近なものとなるような地域にしていきたい」と話していました。 -

富県南福地 伝統食で地域交流

伊那市富県の南福地で、五平餅・そば打ちを伝える会が21日、開かれました。

会場の、南福地公民館には、地域住民70人ほど集まり、そば打ちや五平餅作りをしできたての料理を楽しみました。

これは、世代を超えた交流をするとともに、子ども達に伝統食を伝える事を目的に、地区社協と、集落営農実践委員会、地元の老人クラブ「たかずやの会」の3団体が共催しています。

南福地社会福祉協議会の唐澤昭雄会長は「今は、隣近所すんでいる人の顔を知らない時代。この会を通して、地域全体で家族ぐるみの付き合いができるきっかになれば」と話していました。

子ども達は、新そばや新米で作った五平餅を口いっぱいに頬張っていました。 -

野沢菜、羽広カブ収穫イベント

冬の食卓を彩る、野沢菜と羽広カブの収穫イベントが21日、伊那市西箕輪の畑で開かれました。

畑いっぱいの野沢菜や羽広カブを収穫しようと朝早くから多くの人が訪れていました。

畑を管理する羽広菜生産加工組合によると、今年は夏の猛暑で生育が心配されましたが、ここにきて冷え込みもあり味も良くなっている、出来はまずまずという事です。

収穫した野沢菜は1キロ50円、羽広カブは1キロ100円で販売されました。

訪れた人は「漬物は、冬の食卓の楽しみ。今日は、これから家に帰り早速漬け込み作業をしたいです」と話していました。 -

三浦輝峰さん伊那市に絵画寄贈

伊那市出身の肖像画家、三浦輝峰さんが19日、伊那市に絵画を寄贈しました。

寄贈されたのは、油彩で描かれた100号の肖像画「ハープ奏者吉野直子」です。

地域の発展に尽くした人に贈られる伊那市善行功労賞を、11月3日に三浦さんが受賞し、それを記念して三浦さんが伊那市に寄贈したものです。

この画は、ハープ奏者吉野直子さんが1991年に伊那文化会館でコンサートを開いた際、描かれたものです。

寄贈された絵は、伊那市のいなっせ5階に展示されています。 -

あぐりスクールがマリ共和国へ支援米

JA上伊那の子どもたちの農業体験教室あぐりスクールは20日、飢餓に苦しむ西アフリカのマリ共和国に米を贈りました。

あぐりスクールの子どもたちが、支援米を受け付けているJA上伊那の宮下勝義組合長に米60キロを託しました。

支援米を送る活動は、JA長野県グループが10年ほど前から行っています。

あぐりスクールでは5年目の取り組みです。

今回贈呈された米はコシヒカリで、子どもたちが伊那市東春近の田んぼで育てました。

200キロ収穫し、そのうちの60キロを送ります。

宮下組合長は、「皆が作ったお米を必ずマリ共和国に届けます。本当にありがとう」とあいさつしました。

子どもたちは、米の袋にマリ共和国の言葉で「このお米が役立ちますように」などのメッセージを書いていました。

米は、JA長野県グループのほかの米と合わせ、来年、マリ共和国に送られる予定です。 -

2010ジャズフェスティバルin伊那

2010ジャズフェスティバルイン伊那が、20日、伊那市のいなっせで開かれました。

この日は、第一部で伊那中学校吹奏楽部や地元のアマチュアバンドなど3グループが、第二部で蓼科高校ジャズクラブとプロのジャズバンド「シロクマ楽団」が演奏を披露しました。

これは、ジャズに親しんでもらおうと、NPO法人クラシックワールドなどが去年から開いているものです。

伊那中学校吹奏楽部は、部のテーマソングにしている「sing・sing・sing」という曲を披露しました。

この他一部では、伊那市などで活動している4人組のバンドJ-plusがオリジナル曲を披露しました。

会場を訪れたある男性は「地元でジャズを聴く機会があまりないので、今日は楽しめた」と話していました。 -

オールレッドロータリー作戦

伊那警察署管内では、11月19日現在、交通死亡事故が7件発生していて、去年1年間の2件を大きく上回っています。

これを受け伊那警察署は20日、パトカーで交通事故防止の啓発活動を行いました。

この日は、伊那署のパトカー20台が竜東方面、竜西方面に分かれて交通安全を呼びかけました。

伊那署管内では今年、これまでに7件の交通死亡事故が発生していて、7人が犠牲になっています。

特に高齢者の事故が多く、今年発生した交通死亡事故のうち6件は、高齢者が犠牲になっています。

熊井正樹副署長は「パトカーの赤いランプ、白と黒の車体を見て、気を引き締めて運転してもらいたい」と話していました。

署員らは、パトカーで1列に並び「冬場は早めにライトを点灯し、速度を落とすように」と注意を呼び掛けていました。

また、今月初めに事故のあった現場では交通安全協会のメンバーが昇り旗を持って、注意を呼びかけていました。 -

伊那市西町のえびす講祭り 賑わう

商売繁盛や五穀豊穣をねがうえびす講祭りが19日、伊那市西町のえびす神社で行われました。

えびす講祭りは、神社ができた大正15年から続く恒例行事です。

毎年農作業が一段落するこの時期に行われるのがならわしです。

境内には屋台が並び、福引きなどで賑わっていました。

午後5時からは宝投げが行われ、訪れた人は手をのばして福を呼び込んでいました。 -

クリスマスツリー 点灯式

伊那市のいなっせ北側の多目的広場にあるクリスマスツリーの点灯式が19日に行われ、街は早くもクリスマスムードに包まれました。

午後5時、集まった子供達のカウントダウンでツリーにあかりが灯されました。

もみの木の高さはおよそ7メートル、LEDの電球が2,000個飾り付けられました。

あかりが灯されたツリーの前では、伊那小学校合唱団がクリスマスソングを歌い、華をそえていました。

クリスマスツリーの点灯時間は、夕方5時から夜の11時で、期間は、来年1月末までとなっています。 -

伊那市 森林整備促進へ破砕機導入

伊那市は、森林整備の際これまで放置されていた木の枝をチップにし有効活用しようと、破砕機を購入しました。

19日は、伊那市のますみヶ丘平地林で、市の職員や森林ボランティアグループのメンバー等が参加し、破砕機の操作講習会が開かれました。

講習会では、メーカーの技術者が、木を入れる際には、巻き込まれないようにする事が大切など、取り扱いの注意点を説明していました。

森林整備では、幹の太いものは薪等に使われますが、細いものは用途が無く森に放置されていました。

市では、放置された枝をチップにする事でクロスカントリーコースの整備などに活用していきたいとしています。

伊那市産業振興部の御子柴泰人部長は「破砕機の活用で、より一層、森林整備が進む事を期待したい」と話していました。

伊那市では、森林整備を行う市内の自治会やNPO等を対象に、破砕機の貸し出しを12月から行うということです。

1712/(水)