-

タグラグビーって楽しい

伊那市の小中学生を対象に体験活動の場を提供する事業「はなまる地域探検隊」(伊藤元郎代表)は18日、市民体育館でニュースポーツ体験道場を開き、児童30人余がタグラグビーを体験した。

「一人が皆のために。皆が一人のために」のラグビー精神を体験し、市が毎年夏に開く大学招待ラグビーへの関心も高める目的。タグラグビーを体験するのは昨年10月に続いて2回目。

タグラグビーは首都圏の小学校で多く取り入れられているスポーツ。タックルの代わりに相手選手の腰に付けられたタグを奪い取ることが、通常のラグビーと大きく変る。

2人一組でタグを取り合ったりと、練習を重ねてから実践。児童らは前方にパスできないラグビーのルールに困惑していたが、市体協ラグビー部、県ラグビー協会の3人が優しく指導した。

試合が始まると児童たちは競技に夢中。2度目の体験となった伊那東小4年の市村尚也君は「鬼ごっこみたい」と息を弾ませながら楽しんでいた。 -

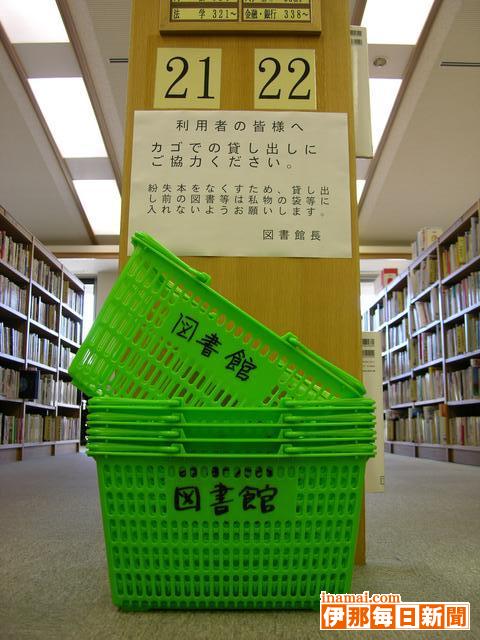

伊那市立図書館が「不明本」解消対策

伊那市立図書館(大槻正明館長)は年間の「不明本」数が180万円相当に及ぶことなどを理由に、2月初旬から、利用者の私物と貸出し本の区別をつけるために、館内では本を買い物かごに入れて持ち歩くよう協力を呼びかけている。

上伊那の図書館では初めての試み。3月末まで試験的に実施し、館内使用注意事項に加えることも検討する。

伊那市立図書館によると、同図書館に加え市内3分館を合計した蔵書(現在=約20万点)については、毎年6月に点検を実施。04年6月の点検を終えてから05年6月までの不明本数は約900点で、一点当たり2千円と考えても約180万円の損失になるという。

市立図書館がオープンした1994年以来、同館管内の不明本の累計数は約2千余点(同館推定)。最近では雑誌(500円相当)や音楽CD(3千竏・千円相当)の紛失が最も目立だち、なかには一点2万円ほどの高価な美術図鑑もなくなっているという。

不明本のうち何点かについては、いつのまにか返却ボックスに返されていることや、職員の点検ミスで見つかることもあるという。

不明本対策については、伊那市理事者などで構成する行政改革推進本部会議が図書館の行政改革を見直すなかでも検討。利用サービスの強化に努めるため、同図書館では1月初旬、職員で行政改革推進チームを設け、「まずはできることから」と買い物かごの利用を実施している。

買い物かごの利用状況は今だ低いが、本をまとめて持ち歩ける便利さを喜ぶ人もいる。大槻館長は「せっかく買った本を多くの人に利用してもらいたいと思っているので協力を」と呼びかけている。 -

「常和の命水」にクラシック聴かせる

伊那市にある建設業「織建」の織井常和社長が代表を務める水製造・販売「いすゞ」は2月から、クラシック音楽を聴かせた南アルプスの深層水「常和の命水(ときわのめいすい)」を郵送用に売り出している。波動値が自然水の中で世界トップクラス。波動値は、人間も含めて物質が発している目に見えない超微弱エネルギー(波動)を数値化したもので、健康な人は高いといわれる。味も「さらっとしてまろやか」と評判だ。

クラシックを聴かせたワインや焼酎、牛乳などがあることから、水はどうかと考えた。心をいやすモーツァルトの交響曲第40番を選び、命水が入った500リットルタンクにスピーカー12個を取り付け、振動で30分以上、音楽を聴かせる。水に取り組んだのは日本で初めてという。

東京都にある波動値の検査機関に命水の測定を依頼したところ、自然水の中で波動値が高い結果が出た。命水と比べても23%アップ。水道水と違い、音楽を聴かせた後も波動値の高さが持続する。

命水は織井代表の自宅敷地内の地下100メートルからくみ上げ、非加熱ろ過充填したもので、昨年6月に発売。活性酸素の一つ、一重項酸素(肌の老化やがんを促進する物質)を除去する能力が高い特性などを持つ。カルシウムが多いものの、マグネシウムやナトリウムが少なく、成分のバランスがいい。

発売から半年以上が経ち、利用者から「医者に通わなくて済むようになった」と体調の改善効果など喜びの言葉が多く届き、命水の機能が実証された形。

織井代表(67)は「寄せられた声は信じられない話ばかり。確実に口コミで広がっている」と予想以上の反響に驚き、周囲からも「『名物水』として地域の産業振興につながる」と期待が寄せられる。

命水は、同社やインターネットで販売。郵送用は2種類(自然水のまま、クラシックを聴かせた自然水)のうち、どちらかを選ぶことができる。価格は同じで、20リットル入りは2千円。音楽を聴かせた水には「こころいやす音楽を覚えた」と記したシールをはっている。

問い合わせは「いすゞ」(TEL77・9113)へ。 -

どうぞのいすで子育て何でも話し会

気軽な話し合いを通して情報交換をしたり、交流を深めよう竏窒ニ18日、伊那市荒井区東町の福祉事業所「どうぞのいす」で障害児を持つ母親などを対象とした「子育てなんでも話し会」があった。

障害児の親が交流する場があまりない竏窒ニいう声にこたえて実現した会で2回目。

さまざまな年代の子どもを持つ母親が参加し、就学についての疑問や、障害者自立支援法に伴う変化などを話し合った。

子どもの自立については「障害者が普通に生活していける場所がほしいと感じている親は多いが、自分の子どもは外に出したくないと考える人も多い。行動しなければ社会は変わらない」「隠すように子どもを育て、成人してから地域に戻そうといっても戸惑う。小さい時から地域の中で育てていけば、それが当たり前のことになる」などの声があり、「家族の意識を変えることも重要だね」と確認し合った。

今後も、母親だけでなく障害児にかかわる全般を対象として話し会を開いていく予定で、多くの参加を呼びかけている。次回は4月に開催する予定。

問い合わせはどうぞのいす(TEL74・6697)へ。 -

「菊香堂」社長 赤羽政治さん(46)

創業は1887(明治20)年。「高遠饅頭(まんじゅう)」で始まったまんじゅう屋さん。04年に4代目を引き継いだ。

子どものころから、菓子づくりに囲まれた環境で育ち、おのずと和菓子の道へ進んだ。東京都の和菓子屋で、住み込みで修業。帰郷して14年目に入った。

伊那市坂下区にある和菓子店「菊香堂」には、高遠饅頭(まんじゅう)をはじめ、漂泊の俳人・井上井月の「井月さん」「勘太郎笠」「羽広の観音さま」「絵島生島」「みなみみのわの実」などが並ぶ。地元の文化や歴史にちなんだ商品づくりを意識し、伊那の地をアピール。菓子を包む袋には、そのいわれなどを記す。客との雑談の中から生まれたものもある。

1月中旬には、伊那と木曽を結ぶ権兵衛トンネルの開通を記念し、米俵の形をしたもなか「権兵衛米の道」を発売した。3月31日の高遠町・長谷村との合併を控え、新たな商品を売り出す予定。

地元にちなんだ商品は、手土産に持って行った先で話題にもなるし、地域資源を再認識することにもなる。菓子を食べながら「へぇ」と感じてもらい、伊那へ来たとき、店に立ち寄るきっかけになればと考える。

新作は頭の中で構想を練り、イメージ画を描いて試作に入る。「自分でいいと思って店に出すと、いいもの、よくなかったものの反応がすぐわかる。お客さまに受け入れられなければ、商品は残る」。客の反応が創作意欲をかきたてる。

和菓子の中でも、特に季節感が出るのが生菓子。絞り、細工など一つひとつが手作りで、一つひとつに気持ちを込める。今の時期は桃の花、福寿草、スイセンなどが店頭を飾る。同じ赤色でも、四季折々でその色合いは変わるという。

桃の節句といえば「桜もち」を食べるが、今はケーキなどが出回り、子どもたちに人気。伝統の和菓子が薄れていくのを感じる。

茶席の授業で「和菓子を食べておいしかったから」と商品を買い求める高校生がいる。季節の和菓子を見直す意味で、店側からPRしていくべきと考える。

和菓子はきれいさもあるが、創作するおもしろさがある。地元の人が土産に持っていける商品、足を運んでくれる店づくりを目指す。

(湯沢康江) -

食肉の安全を考える

伊那食品衛生協会(御子柴誠一会長)は16日、食肉の安全について考えるシンポジウムを伊那市の県伊那文化会館で開いた。食肉に関わる国や県の機関職員3人が牛海綿状脳症(BSE)対策などについて講演。同協会員のほか一般住民ら約150人が話に耳を傾けた。

県伊那家畜保健衛生所防疫課長の小室徳宏さんはBSEの感染源となる肉骨紛の感染経路などについて説明し、「本来は草食動物の牛に動物性タンパク質の肉骨紛をエサとして与えてしまったことで問題が生じた」と話した。

県飯田食肉衛生検査所主任食肉衛生専門員の山下貞秀さんはBSE検査などについて解説。県内では2001年10月から本年1月までに検査した約5万頭のうち、陽性数、BSE確認数は1頭もなかったと報告した。

農水省長野農政事務所消費安全部安全管理課長の布施克哉さんは牛肉パックに表示された国産牛肉の個体識別番号から、出生や飼育情報などの生産履歴が消費者でも開示できる仕組みについて、「スーパーで肉を買う時に、携帯電話で検索することもできる」と紹介した。

ディスカッションでは講師3人に対して会場から、「県が全頭検査を今後も続けるか」「綿羊についても全頭検査をしているのか」「特定危険部位の除去、焼却処分は永久に続くのか」などの質問があがった。 -

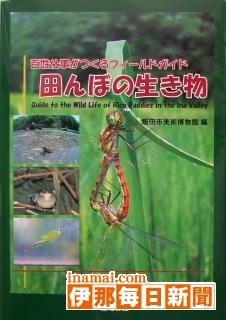

「伊那谷田んぼの生き物」全国書店で販売開始

伊那谷を中心に自然に近い形での水稲や野菜の栽培を進め、田んぼや畑に集まる虫や小動物の観察をしているグループ「ひと・むし・たんぼの会」(代表・小川文昭さん)。このグループが調査・作成した図鑑、「伊那谷田んぼの生き物」(飯田市美術博物館編)がこのほど、東京の築地書館から再出版され、全国の書店で販売が始まった。「百姓仕事がつくるフィールドガイド竏駐cんぼの生き物」と名称も変った。

04年夏に飯田市美術博物館で開いた同会の企画写真展に合わせて1500部印刷されたが、予想以上の好評で05年秋には完売、品切れ状態になっていた。再出版の道を探っていたところ、築地書館から話があり、再出版となった。

図鑑では、春の田起しから、代掻き、田植え……と1年の農作業の進展を追いながら、四季折々の水田環境の変化とそこに暮らす生き物を写真と文章で紹介している。田んぼに棲む、昆虫類・爬虫類・魚類を網羅した決定版。写真や文章は、会員が実際の農作業のただ中で撮影し、綴ったものであることが最大の特徴。

農に生きる人の視線で虫を見、虫の視線で人を見ている。

本紙でも毎週金曜日(変動有り)に「ひと・むし・たんぼの会」のリレーエッセーを連載している。

定価は2000円+税。飯田市美術博物館、全国書店、AMAZONなどのネットショップで購入できる。 -

家庭でも簡単にできる体操学ぶ

上伊那建設労働組合の健康教室が16日、伊那市の伊那公民館であった。組合員と家族ら40人余が身体の痛みや機能低下、姿勢の悪さを改善する体操に励み、健康管理への意識を高めた。

「家庭でも簡単に取り組める体操」(同組合)として、身体機能改善トレーニング公認A級指導士の山岸洋子さんを講師に迎えた。山岸さんは姿勢の悪さが集中力の低下につながるとし、「常に姿勢には気遣って」とアドバイス。2人1組で、座ったり、歩いたりして、互いの姿勢を確認し、悪さを見直した。

柔らかいボールを弾ませ、手をたたいてからキャッチしたりするなどの運動もして汗を流した。

組合員らは「いい運動になった」「家でも定期的にやってみたい」と話していた。

教室は組合の主婦の会と青年部が中心となり、組合員の健康維持・増進、相互の親ぼくを目的に年1回あり、24回目。これまでは、ダンベル体操や演歌体操などをしている。 -

尾身周三民家展 ベルシャイン伊那で21日まで

日本民家を描く洋画家・尾身周三さんの個展「第19回尾身周三民家展」は21日まで、伊那市日影のベルシャイン伊那店2階文化ホールで開いている=写真。3号から20号の新作25点を展示即売。失われつつある日本文化の情緒が漂う作品に、人々の関心が集まっている。

尾身さんは、1943(昭和18)年の新潟県生まれ。民家の巨匠(向井潤吉・故人)の後継者として多くのファンを持ち、日本文化の原型として萱(かや)葺き民家を45年間、描き続けている。東京を中心に百貨店などで個展を開いている。

京都府の丹波や美山地方、岐阜県の白川郷のほか、信州や東北の四季折々の民家を力強く繊細なタッチで描いている。見る人に安心感を与える作品に、上伊那のファンは多いという。

午前10時縲恁゚後6時(最終日は午後4時)。入場無料。 -

安全守る苦労を知って

伊那市の富県小学校3年生(有賀久美教諭、26人)は14日、社会科の勉強で伊那警察署を見学した。免許証の更新窓口から、警備課、地域課、交通安全課などを見て回ったほか、警察官の仕事内容に対する疑問を尋ねて、知識を養った。

児童たちは犯人から身を守るための、けんじゅうの玉が貫通しない盾や、刃物を通さない手袋などの装備を実際に手に取って観察。防弾ヘルメットの構造は分厚く、被って重さを体感し、警察官が身をていして人々の安全を守る苦労を知った。

児童たちは警察官に矢継ぎ早に質問。「一番多い犯罪は」「署員の人数は何人」「警察署に泥棒が入ったことはあるの」「パトカーのライトはなぜ赤いの」などの疑問に返答する警察官の言葉を、熱心に書き写していた。 -

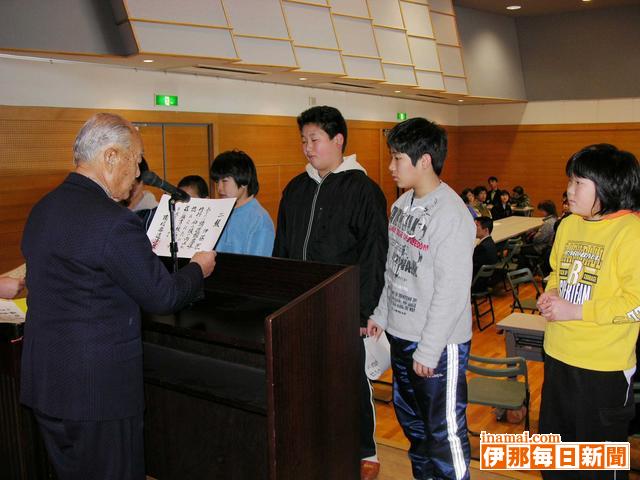

男と女いきいきセミナーが閉講

伊那市の「男(ひと)と女(ひと)いきいきセミナー・パートIII」が16日、閉講した。「相談のうらから見えた女性たち」と題する講演のほか、セミナー6回のうち5回以上出席した受講生18人に修了証が渡された。

最終回は、県男女共同参画センター相談員の宮坂千実さんが講演。自分自身の価値が信じられなくなるなど女性が持つ悩みの事例を交えながら「男女の枠の中で見たり、考えたりするのではなく、一人の人として尊重し、自立して生きることが大切。一歩踏み出すには大きな力がいるが、一人ひとりが慣習から抜け出すことで社会も変わる」と呼びかけた。

そのあと、事例発表として、女性海外研修に参加した春日幸子さんがデンマークの福祉研修、唐沢敬子さんが足もとの自治活動に女性の視点について話した。

このセミナーはお互いの人権を尊重し、男女がともに参画できる家庭や地域づくりを進めるもの。約40人が申し込み、昨年9月から意見交換「当たり前に年をとれる介護のありかた」や講義「今と昔の子育て」などに取り組んだ。 -

災害時に応急生活物資を供給

伊那市は16日、ニシザワと災害時の応援生活物資供給等の協力に関する協定の調印をした。民間企業とは初めて。

市は東海地震の強化地域に指定され、備蓄倉庫に非常食や炊き出し用具などをそろえているが、大規模災害発生時に必要な量を確保するには不可能であることから、ニシザワに依頼した。

応急生活物資は容器入りの水、パン、果物などが最優先品目。00年、生活協同組合コープながのと締結した物資供給にないおにぎり、毛布を加えた。そのほか、状況に応じて缶詰、米、電池、トイレットペーパーなどが供給される。これらの品目は店内に備蓄されているという。物資費用は運搬費を含めて市が負担する。

有効期間は07年3月31日で、それ以後は自動更新される。新市発足後も有効となる協定内容。

市役所での調印式後、小坂市長は「大規模災害が発生した際、皆さんの力を借りながら迅速に供給したい」と感謝した。

荒木康雄社長は「創業81年を迎え、地域に育てていただいて今日がある。企業も一市民。何らかの形で手伝えることは光栄」と述べた。

市の応援協定締結は10件目。ニシザワとしては1件目。 -

伊那ロータリー

三峰川みらい会議を顕彰

伊那ロータリークラブ(鵜飼昭二会長)の第46回創立記念例会が16日、伊那市のプリエキャスレードであり、第27回伊那ロータリー顕彰の顕彰式をした。受賞したのは三峰川の環境保全に力を入れる市民団体三峰川みらい会議(織井秀夫代表)。

「三峰川流域の帰化植物アレチウリやニセアカシアの駆除などをボランティアの中心で進めてきた努力に敬意を表する」との鵜飼会長のあいさつを受け、森本尚武社会奉仕委員長が、「青少年の育成にとっても重要な活動」などと顕彰理由を説明した。

織井代表は「地域社会の多大な尽力をするロータリークラブから顕彰を受け感謝する。住民と行政との協働を理念にして、三峰川を次世代に残す活動をしている。希少種ヤマトイワナを残す活動は重要。今後も多くの支援を受け頑張りたい」とあいさつした。

例会では、顕彰式のほかに、3月15日に会員11人が講師を務める伊那弥生ヶ丘高校での課外事業の計画の発表などもあった。 -

合併祝い、新伊那市4蔵の酒を記念発売

3月31日の伊那市・高遠町・長谷村の合併を記念して、新市内の4つの日本酒醸造会社の酒が記念酒としてセットで発売される。ラベルは伊那市在住の漫画家橋爪まんぷさんが新たに描く。3市町村の小売酒販組合の主催。16日には伊那市役所で、酒販組合・蔵元・まんぷさんによる企画会議があり、ラベルに何を盛り込むかなど、熱心に議論した。

新市の誕生を祝うと同時に、地元の酒を県内外にアピールしようという趣旨。まんぷさんは、「4つの酒に統一性がありながら、水や米にこだわるそれぞれの蔵の個性を生かしたラベルにしたい」と話し、製作に意欲を燃やした。

各蔵元が提供する酒は、すべてしぼりたてで、漆戸醸造が「井の頭」の生、大國酒造が「大國」も生、宮島酒店が「信濃錦」減農薬特別純米酒生、仙醸が「仙醸」特別純米酒生の予定。

各銘柄を単独でも買えるが、セットで買うと、まんぷさんの漫画が「起承転結」で楽しめる。

720ml(4合ビン)1本1050円(税込み)で、限定1000本(各蔵250)を予定。予約のみの販売で、3月1日から伊那市・高遠町・長谷村の組合加盟の酒店で受け付ける。発売は合併当日の3月31日から、予約を受付けた新市の酒店で。

詳しくは、事務局の井田屋酒店(TEL72・2331)中村さんまで。 -

西箕輪ふるさと景観住民協定者会、乱開発を防止するPR看板の設置を検討

トンネルの開通に伴い、自然環境や景観への悪影響が懸念される伊那市西箕輪地区。西箕輪ふるさと景観住民協定者会(小池知志会長)は、同地区が景観形成住民協定区域であることを示す看板などを設置し、権兵衛峠道路沿線の乱開発や景観破壊などを防止したいとして準備を進めている。

同会は昨年3月、西箕輪地区の景観保全と生活環境の維持を目的として、住民協定を締結。建築物、屋外広告物に関する制限や、農地を荒廃させないなどといった土地利用を示した内容に、協定賛同者の約6割が同意した。しかし、協定はあくまでも協定者相互の連携協力によって守られる約束事。法的拘束力はない。

看板設置はこうした事情を背景とした乱開発が進まないようにPRするもので、現在は県のコモンズ支援金事業として申請する準備をしている。看板は権兵衛峠道路沿線で、自己用広告物ガイドラインに示された間伐材などを使った統一デザインでつくり、景観を阻害しないものにしたいとしている。

しかし、土地利用への取り組みは、一地域だけの問題として解決できるものでないため、山口通之事務局長は「市町村を越えた広域的取り組みとして共有していく必要がある」と話している。 -

桜守、探検隊の成果堂々と

国土交通省天竜川統合管理事務所は16日、「子供の感じた美和ダム発表会」を長谷村公民館で開き、美和湖で総合学習に取り組む伊那市の伊那小学校5年勇組と智組の児童が1年間の活動の成果を披露した。

美和ダム周辺の桜の診断をし、管理にあたってきた勇組33人は、枝がほうき状に異常成長し、栄養分を奪う伝染病「テングス病」などの病気を紹介して、治療方法を説明。「桜は植える間隔が狭いと病気や害虫が発生しやすくなる」などポイントをしぼって植え方も発表した。

来年度、苗木まで育成したエドヒガンザクラ、タカトオコヒガンザクラなど数種の桜を美和ダム周辺に植える予定で、「卒業後も、1年に1回は桜の世話をしに来て、守り続けていきたい」とした。

手づくりの木製カヌーで、美和湖周辺の環境を調査している智組32人は、他校とのカヌー交流、水温・水深調査、土石流調査、アレチウリの駆除、自然観察などの活動での結果や課題をまとめ、寸劇を交えて発表した。

「美和湖の不思議をもっと調べて、カヌーの楽しさや美和湖の魅力を多くの人に知らせたい」「人とダムのかかわりや、災害に対してどうかかわったらいいか調べ、積極的に考えていきたい」「美和湖の自然の良さを地域に紹介していきたい」など今後の活動の抱負を語った。

発表会に訪れた地域住民ら約20人は真剣に耳を傾け、児童が熱心に活動に取り組む姿勢に感心していた。

同管理事務所は昨年、勇組を「美和ダム桜守」、智組を「美和湖探検隊」に任命している。 -

「お客さんと一緒に成長していきたい」

昨年12月末、伊那市美篶末広に「Ringa(りんが)」をオープンした。今まで培ってきた経験のなかで、自分の理想をカタチにした美容室。「きずな」「循環する」「角がない」などの意味を持つ店名は、「お客さんと互いに認め合える信頼関係をつくりたい」という思いが込められいる。

お客さんを主体とした考え方は機材や薬剤の選び方からもうかがえ、アルカリ成分を除去することでパサつきを抑えるシャンプーを使用するなど、髪が痛むのを軽減してくれるのが魅力。大きな窓から日の光が差し込む店内は、くつろぎのスペースになっている。

◇ ◇

実家の母親、兄が理容師、美容師だったから竏秩B高校卒業後は自然と、美容師の専門学校へ入学した。学校では教科書通りの勉強に退屈感を感じてはいたものの、店でスタッフとして実践を積むなかで、楽しさ(魅力)を知っていったというのが本音だという。

現在の自分を形成しているのは、今まで一緒に働いてきた人たちやお客さんとの出会いなどの経験。ある先輩スタッフからは、指導のなかで基本技術の大切さや仕事に取り組む姿勢などを学んだ。技術を安定させた上で、自分なりの個性を出していけることが今の自分を支えている。

その代わり、指導方法は手厳しかったという。仕事中にお客さんへの意識が散漫になっていたり、課題発表で練習量が認められないときは、すごいけんまくで怒号が飛んだ。言い合いの喧嘩にもなったというが、自分を育ててくれているという気持ちが伝わってきていたという。

「自分から逃げてばかりいるとズルをしようと考えてしまうことを見透かされ、すごく怒られた。お客さんを大切にすることなどの人間的な部分や、技術面でも多くの影響を受けた」

◇ ◇

初めて自分の店を持つことでうまくいかないこともある。しかし、その対策は「来てくれたお客さんに対して、一生懸命やるだけ」という結論にたどり着く。お客さんと一緒に、お店も自分も成長していきたいのだという。

自分の理想を少しづつカタチに作り上げ、次のステップへの地盤を築く目的のため、懸命に働く。自分で期限を設け、大きな目標のなかの小さな目的を少しづつ達成していきたい竏窒ニ、その口調は静かだが、確かな目の輝きを見せている。 -

児童会役員選挙堂々と立会演説

上伊那の小学校で児童会役員選挙があり、児童たちが熱い演説合戦を繰り広げている。伊那市の伊那西小学校(臼井和夫校長、84人)では15日、立ち会い演説会と投票をして、新役員が誕生した。

児童会長に5年生の佐藤修平君と武田さやかさん、副会長に4年生の唐澤恵介君と伊藤夏輝さんが立候補。2縲・年生の投票で、会長は武田さんが当選。副会長は次点の佐藤君と副会長選で当選した唐澤君の2人。伊藤さんは書記に決まった。

武田さんは学校全体や地域とが仲良くなるために「高学年が積極的に低学年にあいさつすることで、あいさつ運動が広がる。そうしたらきっと、地域の人にもあいさつをするようになる」と主張。佐藤君は廊下の通行ルールを守れない人がいることについて、工夫しながら対策を実行したいと公約した。

投票箱は昨年に続き市選挙管理委員会から借りた。伊那西小の選挙管理委員長の田中聖人君は「皆、実際の投票雰囲気が味わえたのでは」と満足。役目を終え安堵(あんど)した。 -

「愛と死をみつめて」をまちづくりの起爆剤に

ジャーナリスト河野実さん著「愛と死をみつめて竏衷I章」をもとにした、テレビドラマ「愛と死をみつめて」が3月18、19日に放送される。河野さんが伊那市東春近出身であることから、応援する商業関係者らはまちづくり活性化の起爆剤にしたいと考えている。

「愛と死竏秩vは、河野さんと、軟骨肉腫と闘いながら21歳の若さで亡くなった大島みち子さんが交わした手紙をまとめた実録。1963年12月発刊され、140万部が売れるベストセラーになった。

ドラマは、2人が会った56日間の会話を中心に、河野さんが記憶だけで書き上げた「終章」(昨年12月出版)をもとに、シナリオライター鎌田敏夫さんが脚本を書いた。2人で一緒に伊那へ来る願いはかなわなかったが、伊那の風景が流れるという。

地元の応援者は、放映で伊那市の名が広がり、計り知れない経済効果を生むと期待。

いなっせ管理組合・いなっせテナント会は5月6日、権兵衛トンネル開通・新伊那市誕生記念イベントとして、河野さんを迎えて講演会を開く。演題などは未定。

当日は、64年にヒットした映画「愛と死をみつめて」(吉永小百合、浜田光夫主演)上映やサイン会も予定している。

ニシザワいなっせ店は「愛と死竏秩v「若きいのちの日記」(大島さん著)「終章」の3冊をそろえている。1月上旬に並べたところ、男女を問わず、30縲・0代がぼつぼつと買い求めているという。テレビ放映前後の売り上げに期待する。

河野實ファンクラブの店を掲げるJR伊那市駅前の「ラーメン太陽」安田一悟店主は、ドラマにかかわる情報を発信。1年かけ「愛と死竏秩vが浸透してきたとみる。

「いなっせ」や権兵衛トンネル開通などの整備が終了し、ソフト面の充実が求められる。「一つの恋愛ドラマであるが、心温かい河野さんの生き方が出ている。応援することで、人とのきずなが生まれる」と話す。

ドラマを生かしたまちづくりの構想はこれからだが、応援者はまちを元気にするために各店が努力するきっかけになればと働きかける。

ドラマはマコ役草・ス剛、ミコ役広末涼子のほか、大杉蓮、伊藤蘭、小雪などが出演する。 -

伊那の生んだ日本画家・戸田祐暉をしのぶ

戦後直後、29歳の若さで夭折した日本画家・戸田祐暉(現在の伊那市東春近出身)の軌跡を追い、上伊那の日本賀の流れを探る講演会が12日、伊那市東春近の春近郷ふれあい館であった。市公民館運営委員会の主催、まほらいな市民大学の単位講座も兼ねた。

講師は市内狐島在住の表具技能士で長野県文化財保護指導委員なども務める御子柴泰正さん。戸田祐暉とは幼少期から親交があり、2000年前後から祐暉の遺作が次々と発見されるきっかけも作った。

御子柴さんは、若くして死んだ祐暉が、日本画の大家・東山魁夷との深い交わりの中で、没する直前の2年半にわたり日本画の革新に大きな役割を果たしたことを強調。特に、それ以前の画法とはまったく異なる日本画による油彩的表現法については、魁夷と並ぶ先駆者として評されるべきだとした。2000年前後に祐暉の作品が発掘され、その斬新な技法に驚いたことから、祐暉と魁夷の交わりについても新たに研究・考察しなおしたという。

研究の成果は郷土誌「伊那路」に詳しい。 -

総合学習で手作り楽器演奏会

伊那市の伊那小学校5年仁組(赤澤敏教諭、33人)は13日夜、市駅前ビルいなっせで、総合学習で取り組む手作り楽器の演奏会をした。鳥笛や太鼓など約10種類のアンサンブルを披露。澄んだ音色に、集まった100人余の保護者らは大きな拍手を送った。

仁組は4年生の2学期から手作り楽器に挑戦。児童の一人が鳥笛を自由工作で提出したことをきっかけに、笛師九兵衛(本名・北原有)さん=長谷村=の指導で、楽器作りや演奏方法を学んでいる。

単独のコンサートは初めて。昨年秋の校内音楽会で初披露した後、楽器や演奏曲を増やし、音楽愛好者ら27団体が集まった「い縲怩ネ音楽祭05」にも参加した。

児童たちは場慣れしてはいるものの、初リサイタルに挑む表情は固く、顔を赤くして緊張ぎみに「花祭り」「威風堂々」「聖者の行進」など約20曲を演奏した。作り楽器の中南米の民俗楽器「ケーナ」「カホン」「コンガ」などの紹介や、苦労話もした。

孫の発表を聞きにきた西町区の主婦(75)は「いつのまにか大きくなって。楽器を作り出してしまうことにビックリ」と話した。

児童たちは演奏を終え「演奏もうまくできたので大成功だった。もっと楽器や曲を増やしていきたい」と少し興奮ぎみ。今後は、いなっせの外の広場などで、屋外コンサートをしたいと話している。 -

女団連ファミリー料理教室

伊那市の女性団体連絡協議会は13・14日、伊那市生涯学習センターでファミリー料理教室を開いた。市内竜東地区の11保育所から保護者20人が参加し、ドライカレーなど3品に挑戦した。

料理教室は米の消費拡大事業の一環で、5年ほど続いている。

メニューはドライカレーのほか、豆乳を加えた野菜あっさりクリームスープ、米の粉を使ったおやき。

参加者は女団連役員12人を講師に、いくつかの班に分かれ、地元産の米や野菜を使って手際よく調理した。

試食した保護者は「豆乳は好んで飲むほうではないが、スープならあっさりしている」「おやきはいつも買うが、手間をかければおいしいものができる」など好評で「特別な材料がいるわけではないので、家で作って子どもに食べさせてやりたい」と話した。

メニューは女団連の一つ、食生活改善推進協議会伊那支部が子どもの嫌いな野菜に挙がるニンジンやセロリなどを使ったり、豆乳を使ってたんぱく質やカルシウムを取ったりするメニューを考え、手作りの良さを伝えている。 -

天竜川上流河川事務所、渇水対策支部の設置

少雨の影響で天竜川は、水量の減少傾向が続いている。天竜川上流河川事務所は14日、渇水対策支部を設置した。流況が回復するまでの間、管内河川の流況、降雨状況などを把握し、関係利水者や市町村などに情報提供して、対策を講じていく。

少雨は昨年の秋から続き、12、1月は連続して例年雨量の8分の1以下を記録した。2月10日の段階で気象庁は、関東甲信地域の向こう1カ月の降水量を「平年並み」と予測したが、少雨傾向が続けば、一層水量が減少すると考えられ、対策措置をすることにした。

松川町にある宮ケ瀬観測所の流量は、過去30年間平均の7割を下回っており、全国的な渇水となった94年縲・5年の数値に近づいている。

河川情報は、事務所のホームページ(http//www.cbr.mlit.go.jp/tenjyo/index.htm)からもアクセスすることができる。 -

観光戦略の拠点施設の検討結果に地元は懸念の声

伊那市は先月16日の市議会全員協議会で、権兵衛峠道路沿いに建設する「観光拠点施設」について、設置方法のあり方の調査・検討を委託した長野県経済研究所から報告された検討結果を示した。その内容が、地元住民や近隣施設関係者の不安感や懸念を高めている。

検討結果は「伊那市の出入り口にふさわしい地域情報発信交流施設」を基本コンセプトとし、収益を目指すものにしないとしている。しかし設備面では(1)トイレ、広場、足湯、食堂棟、物産館(2)大型車10台以上、普通車100台程度が入れる駐車場(2)良好な展望を確保する展望広場(4)観光拠点の情報棟竏窒ネどを設置することが示され、観光収入を見込める施設も存在する。総事業費は約8億円(排水施設を除く)。

建設をめぐり、市と話し合いなどをしてきた西箕輪地区の区長会では「ただの駐車場やごみ捨て場的な環境を害するものになるのでは」「既存の施設をどう振興するのかを考えるのが大切なのではないか」などの意見が出たという。

競合が懸念される農業公園みはらしファームの関係者も、同施設への不信感を強める。みはらしファーム運営会議の有賀正喜議長は、検討結果は決定事項でない竏窒ニしながらも「観光案内をする場所は必要だが、ただそれだけのものにすべき」と口調を強める。

市商工観光課は「今回の結果はあくまでも一つの提案」として、地元住民との話し合いの場などを設けることを検討している。しかし、地元の声がどの程度反映されるかはいまだ不透明な段階。今後の動向が注目される。 -

権兵衛開通・新市誕生 - 今後の観光振興の道探る

権兵衛トンネル開通と新伊那市の誕生以降の地域観光のあり方を探るセミナーが12日、伊那市役所であった。伊那観光協会の主催。観光業の経験が長く、現在伊那市名古屋観光案内所長を務める小島茂さんの「今後の観光振興の在り方について」と題する講演に、35人あまりの参加者が耳を傾けた。

小島さんは「観光協会・商工会議所だけでなく、各層から幅広く意見を吸収して、地域の観光資源を発見・開発が必要」として、想定される観光素材として豊かな自然環境・歴史的街並み・美術館・伝統芸能・温泉・民泊・農業体験竏窒ネどを上げた。伊那市については権兵衛トンネル出口一帯からの南アルプスの景観・農業体験・桜(花見)・産業観光竏窒フ4つを指摘した。

講演は全体として「観光資源発見のポイント」「イベント展開のポイント」「パンフレット作成のポイント」などの概論的提案と、ビジネス・接客マナーが中心だった。

伊那市の「第2のふるさとサポーター」に委嘱されている3人の名古屋・東京在住者から、これまでに2回来伊した体験をもとにした観光施設の視察の体験発表もあった。「日本中から出演者を集めた民謡大会を」「知名度を上げるために写真の有効利用を」などの意見が出された。既に出されている観光マップの出来栄えをべた誉めするサポーターの発言に、かんてんぱぱガーデンの関係者から「重要な観光ポイントが並ぶ広域農道が重視されていないのでは」との反論する一幕もあった。 -

公金横領事件 組合長らを減給処分

伊那中央行政組合(組合長=小坂樫男伊那市長)が運営する「伊那中央衛生センター」の公金横領事件について、同組合は事件に係る関係者の処分を決定した。処分内容は小坂組合長の年報10分の5減給などで、処分日は13日付。

組合長のほか同副組合長の伊東義人氏、平澤豊満氏、唐木一直氏、宮下市蔵氏、酒井茂氏、白鳥孝氏がそれぞれ、年報10分の3減給。一般職では組合事務局長の薮田清和氏が3カ月間給料10分の1減給、伊那中央衛生センター所長の武村喜美男氏が6カ月給料10分の1減給に決まった。 -

伊那市の東春近柔道教室鏡開き

伊那市の東春近公民館が主催する第19回東春近柔道教室鏡開きが11日、春近郷ふれ愛館であった。小中学生の生徒や保護者など約40人が集まり、「あんころもち」を食べるなどして新年を祝い、新たな決意を胸に柔道に励むことを誓った。

指導者会長の竹澤正人さんが「昨年は大きなけがもなく、一生懸命練習ができてよかった。今年は一番多い6年生が中学に入学し、5・4年生が下級生のお手本になるよう頑張ってほしい」とあいさつをした。

鏡開きでは東春近小6年の八木陵輔君が決意表明したほか、精勤賞や、2級から4級までの級認定書の授与もあった=写真。

柔道教室に所属する生徒は東春近、西春近の小中学生31人(うち女子は5人)。田原にあるJA上伊那東春近支所の倉庫跡を柔道場として使い、週一回の練習に励んでいる。 -

きさらぎ友好杯剣道大会 伊那、南箕輪、岡谷の5団体140人が交流

第13回きさらぎ友好杯剣道大会が11日、南箕輪村の南箕輪南部小学校体育館であった=写真。伊那市などから5つの少年剣道団体、約140人が参加し、各部門で熱戦を繰り広げた。大会後は合同けいこも開き、共に汗をかいた。伊那剣心館(田中宏明会長)の主催。

互いの剣道技術を磨き、交流を深める目的。同館のほか、西春近スポーツ少年団剣道部(同市)、西春近南部剣道スポーツ少年団(同市)、南箕輪わくわくクラブ剣道部(同村)に加え、本年は岡谷市剣道協会の5団体が参加した。

小学1・2年、小学3・4年、小学5・6年、中学の4部門、それぞれで男女別の予選ブロック、決勝トーナメントを展開(小学1・2年は男女一緒)。小さな剣士たちは、大きな掛け声とともに、日ごろの練習成果を披露し合った。

結果は次の通り。

【1・2年男女の部】

(1)堀江宥太郎(岡谷)(2)板山太一(剣心館)(3)山崎亮(わくわく)、池上智哉(わくわく)▽努力賞=森一聖(岡谷)平沢健将(南剣)、翠川敦(岡谷)、板山穂乃花(剣心館)

【3・4年男子の部】

(1)小口慎司(岡谷)(2)池上陽平(わくわく)(3)花岡絋道(岡谷)、福田颯(剣心館)▽努力賞=牧田圭祐(南剣)、高田裕也(わくわく)、御子柴柊介(剣心館)、吉田崇哲(岡谷)、永野裕明(わくわく)、岡田侑輝(剣心館)

【3・4年女子の部】

(1)井出遥(岡谷)(2)小田切春華(わくわく)(3)柴明子(南剣)、有賀芽衣(わくわく)▽努力賞=田畑まりあ(わくわく)、翠尾季咲(岡谷)

【5・6年男子の部】

(1)堀江健太郎(岡谷)(2)井出悠太(岡谷)(3)田中優伎(剣心館)、名和敏雄(剣心館)▽努力賞=遠藤大地(剣心館)、白鳥結希(剣心館)、江口貴紀(西春近)、小田部宙(西春近)、小口拓真(岡谷)

【5・6年女子の部】

(1)柴田祐美子(剣心館)(2)城倉有紀(西春近)(3)二木和美(南剣)、伊藤菜月(西春近)▽努力賞=黒田夢(南剣)、湯浅玲(剣心館)

【中学生男子の部】

(1)矢澤直人(剣心館)(2)坂内健彦(岡谷)(3)網野竜太郎(剣心館)、小坂一貴(岡谷)▽努力賞=唐澤祐磨(剣心館)、石田秀章(岡谷)、酒井秋紀(南剣)、杉田祐二(岡谷)、柴田拓也(わくわく)

【中学生女子の部】

(1)白鳥百合子(剣心館)(2)関本ほの香(西春近)(3)福本なつみ(西春近)、板山香純(剣心館)▽努力賞=田中孝乃(剣心館)、江口莉奈(西春近)

▽最優秀賞=城倉遼(西春近) -

箕輪中と美篶小の自律学級が初の交流会

箕輪町立箕輪中学校と伊那市立美篶小学校の自律学級は10日、初の交流会を箕輪中学校で開いた。人形劇など互いの活動を発表してふれあった。

小学生、中学生がそれぞれ頑張っている活動を見せ合って交流したい-と計画。箕輪中の参観日に合わせて美篶小児童が来校した。

中学生が人形劇「アラジンと魔法のランプ」を上演。魔法のランプから子どもたちの好きな「ドラえもん」が登場するオリジナル作品で、最後に皆で一緒に「ドラえもん」の歌をうたった。小学生は元気に手を挙げて「ドラえもんが楽しかったです」と感想を発表した。

小学生は一人ずつパネルシアター、絵本、フラフープ、こま回しなど個人学習の取り組みを披露した。クイズでは小学生が中学生にヒントを出すなど、打ち解けた雰囲気で楽しんだ。パネルシアターを見た中学生は、「たった一人でこんなのできるなんてすごいね」と関心していた。

発表後は、中学生が交流会のために朝から準備したケーキでもてなし、皆でお茶を飲みながら歓談した。 -

観光マップ作りで地域資源を見直す

伊那青年会議所は10日夜、伊那市生涯学習センターで「まちのグランドデザイン実践セミナー」を開いた。JCメンバー、地域住民ら約80人が参加。観光マップ作りを通し、伊那・木曽の地域資源を見直し、観光立国として必要な手段を考えた。

ワークショップは6人ほどのグループに分かれ、オリジナル観光マップを作った。岩手県、和歌山県、埼玉県などから、04年度日本青年会議所まちのグランドデザイン推進委員も加わった。

参加者は、伊那・木曽のいいところを付せんに書き込み、意見を出し合った。グループごとに「疲れたあなたにパワースポット」「伊那のいいとこ取り」など楽しみながらツアーを組み、模造紙1枚にまとめた。ザザ虫や伊那名物のローメンなど「食」をはじめ、伊那の飲み屋街、高遠の桜、気の里などが挙がった。

ワーックショップに先立ち、まちのグランドデザイン推進委員長の佐々木洋日児さん=水沢青年会議所OB=がまちづくり事例を紹介しながら講演。

唐木純哉理事長は、高遠町・長谷村との合併や権兵衛トンネル開通と変換期を迎え「よりよいまちづくりのために、地域住民の声を形にしていくことが第一歩」と話した。

1712/(水)