-

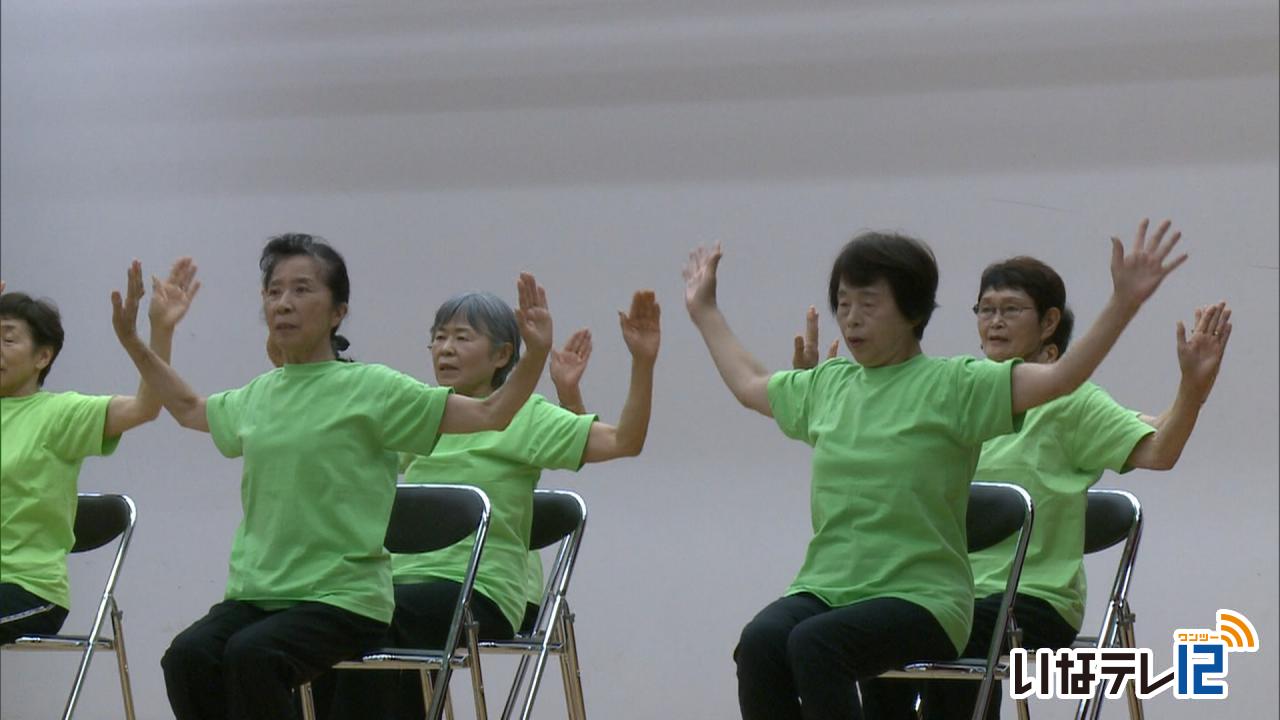

健康体操 活動発表会

高齢者の転倒予防や健康づくりのために行われている健康体操の活動発表会が25日、伊那市高遠町の総合福祉センターやますそで開かれました。

発表会には、伊那市高遠町で健康体操を行っている「おたっしゃ教室」と、伊那市内の教室サポート活動をしている「いきいきサポーター」のおよそ300人が参加しました。

おたっしゃ教室では、地域の高齢者が健康づくりのために月に2回ほど、転倒予防や筋力向上を目的とした運動を行っています。

会場では、檀上の発表に合わせて一緒に体を動かしている人もいました。

ある参加者は、「体操は退職後の趣味の1つとして始めた。

日常生活に人との交流の場ができ、楽しめている」と話していました。

-

はらぺこで子どもたちが馬搬見学

伊那市の野外保育園、山の遊び舎はらぺこの園児と東春近小学校の児童は25日、馬を使って木材を搬出する馬搬を見学しました。

この日は、はらぺこの裏山で、伊那市高遠町山室で馬を使った農業に取り組んでいる、うまや七福の横山晴樹さんが馬搬の技術を披露しました。

馬搬は、馬で山から木材を搬出する技術です。

子どもたちは、実際に馬が運ぶ重さの木材を自分たちで引っ張る体験をしました。

その後、馬に専用の器具を取り付け、はらぺこの裏山で切ったカラマツやスギを搬出する様子を見学しました。

横山さんが飼っている農耕馬のビンゴは16才で、体重は400キロほどです。

平地だと体重と同じくらい、下りの斜面だと2倍の重さの木材を運ぶことができるということです。

横山さんは、「実際に馬が木材を1馬力の力で引っ張る様子を体験してもらい、山や馬に関心を持ってもらえたら嬉しいです」と話していました。

運んだ木材は、はらぺこで薪や、家具をつくる材料として活用されるということです。

-

伊那市 避難場所に無料Wi-Fi整備へ

伊那市は災害時に市民がスマートフォンやタブレット等で情報収集ができるよう、避難所など11か所に公衆無線LAN 無料Wi-Fiを整備します。

これは25日に開かれた市議会全員協議会の中で報告されました。

伊那市ではこれまでに観光客をターゲットに伊那北駅や伊那図書館など市内9か所に公衆無線LANを整備設置してきました。

今回は災害時の情報収集の他、普段は行政や観光情報の発信を目的に、避難場所に指定されている伊那図書館横の中央駐車場や高遠町総合福祉センター「やますそ」など5か所に整備される計画です。

また、文化施設の伊那市創造館や観光案内所になっている南アルプス林道バス営業所など6か所でも合わせて整備が行われます。

事業費はおよそ200万円で、2分の1は国からの補助でまかなう計画です。

新たな公衆無線LAN 無料Wi-Fiの整備は11月までに完了する予定です。

この他に、伊那市は北欧フィンランドにある北カルヤラ県と林業分野での情報共有や共同プロジェクトに関する覚書を10月に交わします。

白鳥孝市長は長野県の要請をうけ技術交流推進調査団の一員として10月にフィンランドを訪問する計画です。

訪問地の一つ北カルヤラ県は、森林部門に特化した大学や研究機関、企業が集まっている地域だという事です。

市では今回の訪問にあわせ、互いに有益な交流を進めるため、覚書を締結することにしました。

白鳥市長は「先進的な取り組みを学び、勉強しながら新たな森林活用に活かしていきたい」と話していました。

-

安協会員らが安全運転呼びかけ

秋の全国交通安全運動が21日から始まりました。

24日は伊那市役所前に交通指導所が設置され、啓発活動が行われました。

この日は、白鳥孝伊那市長や交通安全協会の会員、伊那警察署の署員らが、交通安全を呼びかけるチラシなどを配りながら安全運転を呼びかけました。

秋の全国交通安全運動は、21日から30日までの10日間で、長野県では「通学路・生活道路などの安全確保と歩行者保護の徹底」を運動の重点にしています。

伊那警察署管内の23日までの交通死亡者数は、去年の同じ時期と同数の3人で、人身事故は去年より47件少ない148件となっています。

伊那署では「日が落ちるのが早くなり事故が増える。早めの点灯をお願いします」と注意を呼びかけています。 -

使われなくなったホテルを改修 複合施設オープン

使われなくなっていた伊那市内のホテルをリノベーションした複合施設、「WWJ」が23日にオープンしました。

今後は、移住を計画している人の長期宿泊場所やコワーキングスペースとしてサービスを提供していきます。

23日は、オープニング式典と内覧会が開かれ、関係者およそ40人が完成を祝いました。

施設は、伊那合同庁舎西交差点から荒井神社方面に上る坂の途中にあります。

旧施設ホテルオオハシは、昭和57年から平成20年まで営業していました。

使われなくなっていた施設をWWJ代表の菅沼嘉治さんが3年前に買い取り、改修を進めてきました。

建物は4階建てで、移住を計画している人や短期間住みたいという人のためのお試し居住スペースが16室あります。

室内にはベッドの他に簡易キッチンやバス、トイレがあり、価格は2泊以上で1泊4,000円、1か月契約で月額5万8,000円、1年契約で月額3万円となっています。

長期間住むことができるスペースがこの他に11室あり、内装工事が自己負担のこの部屋は月額2万円となっています。

共有スペースもあり、シェアハウス感覚で利用することができます。

1階のこのスペースは、事務や打ち合わせ場所を共有しながら独立した仕事を行うコワーキングスペースとして活用されます。

施設は今日から営業を始めています。

(問い合わせ 96-0782) -

やまとわが地元産の松で経木販売へ

伊那市西箕輪の木工業、株式会社やまとわは、伊那市の協力のもとアカマツのブランド化を目指して、伊那産アカマツを使った経木の販売を来年の1月から始めます。

24日に伊那市役所で開かれた記者会見で白鳥孝市長とやまとわの中村博代表が事業の概要を説明しました。

経木は、食材の包装などに使われてきたものです。

ビニールの普及により衰退し、現在全国で経木を作る工場は5つしかないということです。

ビニール袋の使用を減らす動きが活発になってきていることから経木に注目しました。

中村代表は「日本だけでなく世界にも発信していけるものだと思う。新しく挑戦していけることにワクワクしている」と話していました。

伊那市の私有林のうち2割を占めるものの、松枯れの被害に遭っているアカマツを有効活用し、ブランド化していこうと伊那市がやまとわに話をもちかけ実現しました。

来年の1月から、やまとわが本格的に販売をしていく計画で、すでに県内の納豆メーカーから問い合わせが来ているということです。年間10万枚の生産を目指します。

経木の製造はラインでは難しく、現在全国でも行っている工場はないということですが、今後は地元製造業などと連携して大量生産も検討していくということです。 -

ふれあい祭り 開催

福祉の祭り「ふれあい広場」が22日に伊那市の福祉まちづくりセンターで開かれ、来年開催される東京パラリンピックを応援するブースが設けられました。

こちらは、来年開催される東京パラリンピックのブースです。

訪れた人たちは、用意された応援フラッグにメッセージを書いていました。

このフラッグは実際に競技会場や沿道に展示されるということです。

会場には、伊那市内の福祉施設やボランティア団体など38のブースが並び、手芸品や食べ物の販売が行われました。

「ふれあい広場」は、障がいのある・ないに関わらず、人と人が触れ合い交流を通して共に生きる福祉のまちづくりを目指そうと伊那市社会福祉協議会が開いたもので、今回で13回目です。

ステージでは、ダンスや歌の発表が行われました。

知的障がい者の生活支援や介護などを行っている「ほっと上伊那」の利用者たちは、ポップスに合わせて踊りを披露しました。

伊那市社会福祉協議会では「触れ合い支え合うお互いさまの地域づくりを理解してもらい、地域社会の向上に繋げていきたい」と話していました。 -

下川手の住民が趣味の作品展

伊那市美篶下川手の住民などの趣味の作品展が22日下川手公民館で開かれました。

作品展は下川手社会福祉協議会が開いたもので今年で15回目となります。

会場には草花のほか木彫や陶芸、水彩画など小学生からお年寄りまで26人と1団体が104点を出品しました。

下川手社協では「手作りの楽しさを感じながら心をこめて作られた作品が並びました。趣味の成果の発表の場として続けていきたいです。」と話していました。

-

いなテレスマホ アピタで値引きイベント

伊那ケーブルテレビの格安スマートフォンサービス「いなテレスマホ」を2日間限定で大幅値下げし、販売するイベントが、22日までアピタ伊那店で開かれています。

イベントでは、スマートフォンやタブレット端末を台数限定で大幅値下げし販売しています。

期間中いなテレスマホの申し込みをした人を対象に、くじ引きで最大5千円分の商品券をプレゼントしています。

いなテレスマホは、伊那ケーブルテレビが2016年からサービスの提供を始めた格安スマートフォンで、音声通話コースの最も安いプランで月額1,480円となっています。

8月1日から開始したインターネットの新サービス、「いなテレAir」の申し込みや、テレビ、インターネットの加入もキャンペーン価格で受け付けています。

イベントは22日までで、時間は午前10時から午後5時、会場はアピタ伊那店1階の休憩スペースです。

-

B型肝炎に母子感染 和解金600万円支払い

平成25年に伊那中央病院で生まれた子どもがB型肝炎に母子感染したとして両親が伊那中央行政組合に損害賠償を求めている件で、20日開かれた組合議会で和解金600万円を支払う議案が全会一致で可決されました。

損害賠償を求めている両親は、平成25年3月に伊那中央病院で子どもを出産しました。

母親はB型肝炎ウイルスに感染していて、当時の国のガイドラインでは母子感染を防ぐため出産当日と2か月後、3か月後、5か月後にワクチンの接種が推奨されていました。

出産当日、ワクチンの注射はしましたが、それ以降両親への説明の記録がなく、ワクチンは接種されていないということです。

現在、子どもは発症していないものの、母子感染によりB型肝炎ウイルスに感染しているということです。

今年5月に両親から伊那中央行政組合に損害賠償の請求がありました。

双方で協議を行った結果、組合側が600万円を支払うことで和解の見通しとなりました。

-

小出太鼓 権現まつりへ稽古!

伊那市西春近の和太鼓チーム「小出太鼓」は10月6日に開く太鼓イベント「権現まつり」に向け稽古に励んでいます。

20日の夜はメンバーおよそ20人がまつりで披露する曲の練習をしました。

小出太鼓は、地域のまつりで太鼓を打ったのが結成のきっかけで、今年で38年になります。

西春近小出地区のメンバーを中心におよそ30人で活動していて、地域のイベントなどでオリジナル曲の太鼓を披露しています。

権現まつりは、練習の成果を見てもらおうと、年に1度稽古場を会場に開いています。

この日は小学生から大人までのメンバー全員で演奏する「ハイハイハイ」という曲を練習しました。

メンバーらはまつりを前に熱の入った稽古をしていました。

小出太鼓プロデューサーの赤羽勝史(かつし)さんは「お客さんと一緒になって楽しめる演奏をしたい」と話していました。

権現まつりは10月6日(日)の午前11時から伊那スキーリゾート下の小出太鼓稽古場で開かれます。

-

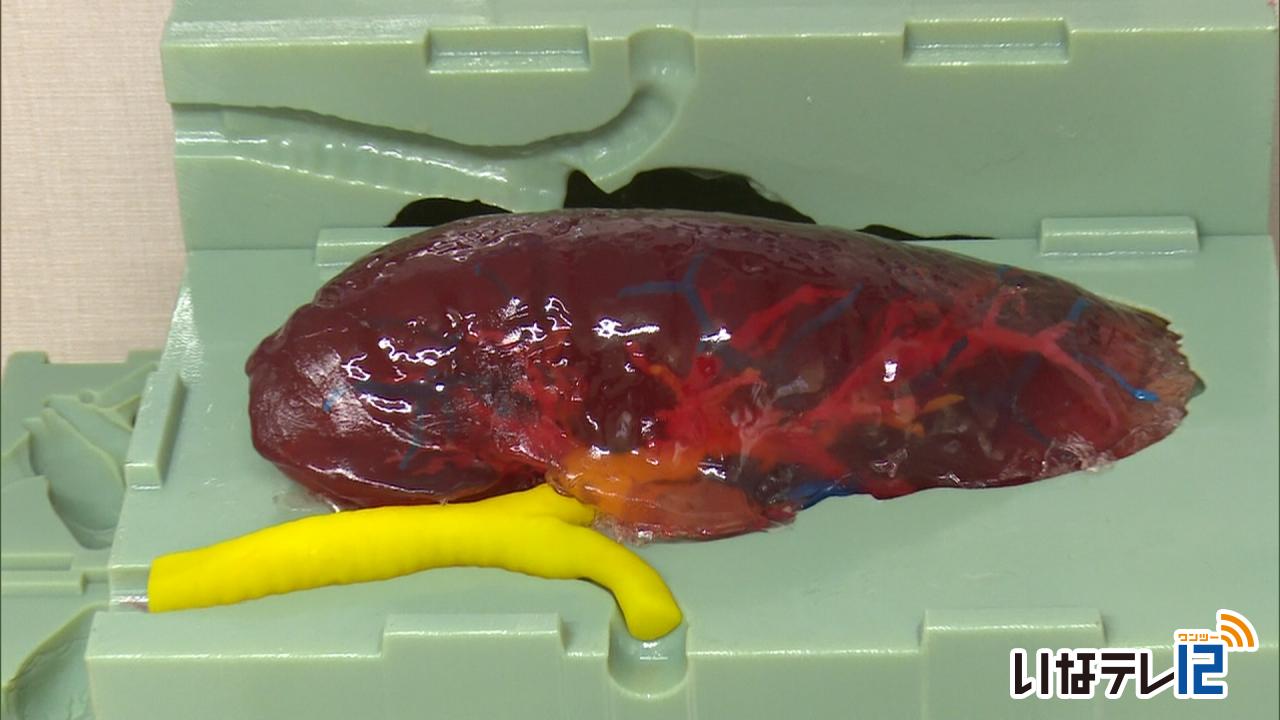

伊那の企業が臓器モデル共同開発

伊那市の有限会社スワニーと伊那食品工業株式会社は、医師が手術の練習などに使える臓器モデルを共同開発しました。

こちらが、共同開発した肺のモデルです。

実際の臓器に近い質感の特殊な素材でできていて、電気メスで切ることができ、煙が出ます。

この臓器モデルは、伊那中央病院の医師の要望の元、スワニーと伊那食品工業が2年がかりで共同開発しました。

開発に協力した呼吸器外科の髙砂敬一郎医師です。

スワニーはCTのデータを基に、血管のモデルや、素材を流し込む樹脂型を担当。

伊那食品工業は電気メスで切ることができる素材の開発を担当しました。

これまで病院では、簡易的なモデルや動物の臓器を使ってのシミュレーションが行われていましたが、より実物に近く、管理しやすいものを、という要望があったということです。

現在は東京の企業を通じて肝臓のモデルの販売が始まっていて価格は9万円からです。

今後も医療現場の要望を受け、改良・開発を進めていきたいとしています。

-

上伊那花卉品評会

上伊那花卉品評会が20日、伊那市役所で開かれ伊那市富県の田中理一さんのカーネーションが最高賞にあたる県知事賞を受賞しました。

田中さんのカーネーションは、花のボリュームやバランスの良さが評価されました。

品評会は花卉農家でつくる上伊那花卉生産者会議が行ったものでカーネーションの他にバラやアルストロメリアなど122点が出品されました。

出品された花は予約販売が行われ訪れた人たちが買い求めていました。

-

東部中1年 そば打ち体験

伊那市の東部中学校1年4組の生徒は19日、総合的な学習の時間にそば店の店主らからそば打ちを学びました。

この日は、東部中1年4組の生徒36人が高遠閣を訪れ、そば打ちを体験しました。

講師を務めたのは、壱刻の山根健司さん。

きし野の岸野靖典さん。

全国で118人が認定されている素人そば打ち段位全麺協5段をもつ原秀夫さんの3人です。

生徒たちは今年度、総合的な学習の時間にそばについて学んでいます。

今回は、そば店の店主らから打ち方を教わり、自分たちでも打てるようになりたいと山根さんに依頼し実現しました。

4、5人で1つのグループを作り、そば粉と水を混ぜる「水回し」から切るところまで全て自分たちで行いました。

途中、生地に穴が空いてしまうこともありましたが、全てのグループでそばが完成しました。

出来上がると早速打ち立てを味わっていました。

1年4組では、来年2月頃を目途に保護者に振る舞うことを目的に学習を深めていくとしています。

今回体験を受け入れた山根さんは「初めて中学生からの依頼があったので、今後は中学生の受け皿を構築していきたい」と話していました。 -

伊那西小 ペタンク楽しむ

伊那市の伊那西小学校の児童は、子どもから高齢者まで楽しめるスポーツ、「ペタンク」を19日、体験しました。

この日は、伊那西小学校の5年生12人が、上伊那ペタンク同好会のメンバーらと混ざって、競技を楽しみました。

ペタンクは、標的となる球に鉄のボールを投げ合って、相手より近づけることで得点を競うスポーツです。

今回の体験会は、1998年の長野パラリンピック冬季大会に出場経験があり、現在は長野県障がい者スポーツ協会に所属し、現在は障がい者スポーツ地域コーディネーターをしている加藤正さんが、上伊那ペタンク同好会に提案し、行われました。

加藤さんは、母校の伊那西小学校に、ペタンクとルールが似ている障がい者スポーツ「ボッチャ」の用具を寄贈しています。

上伊那ペタンク同好会の坪木利夫会長は、今後も各地でペタンクを体験できる機会を設け、健常者と障がい者の交流や、幅広い世代の交流を広めていきたいと話していました。

-

地価 住宅地・商業地下落

長野県は、7月1日現在の地価公示価格を、19日に発表しました。

県内の住宅地は23年連続、商業地は27年連続の下落となりましたが、下落幅は縮小しました。

地価は、7月1日現在の各基準地の1平方メートルの価格を判定したもので、一般の土地取引の指標や公共事業での土地取得の算定基準となります。

県内では77市町村399地点で調査が行われ、住宅地・商業地合わせて伊那市では9地点で、箕輪町では5地点で、南箕輪村では2地点で行われました。

3市町村の商業地では、伊那市山寺の駐車場付近は、1平方メートルあたり41,500円で、去年と比べてマイナス1.9%。

箕輪町松島のイオン箕輪店付近は、1平方メートルあたり30,300円で去年と比べてマイナス2.9%。

南箕輪村神子柴のクスリのサンロード南箕輪店付近は、1平方メートルあたり23,500円で、去年と比べてマイナス2.1%となっています。

県内で上昇した商業地は16地点で、去年の1地点より15地点増えました。

上昇したうち最も高い地点は、長野市の長野駅前で、1平方メートルあたり36万2,000円となっています。 -

高遠小6年生 ふるさとCM撮影

伊那市の高遠小学校の6年生は、長野朝日放送が実施しているふるさとCM大賞に応募するためのCMの制作に取り組んでいます。

子どもたちが地域の魅力をPRできる場所として選んだのは、伊那市高遠町のポレポレの丘です。

ブランコや木登りをして遊ぶ様子を、タブレット端末で映像に収めました。

6年生は、地元高遠町の良さをPRすることを中心に活動していて、CM大賞に応募することにしました。

伊澤修二や、高遠石工など様々なアイディアを出し合った結果、大人でも子どもでも楽しめる場所だとして、ポレポレの丘をテーマに選んだということです。

子どもたちが考えた歌詞をラップ調にして、ポレポレの丘の魅力をPRします。

子どもたちは歌詞に合うように映像を撮影していました。

作品の応募締め切りは9月30日で、6年生たちは、今後、撮影した映像の中から良いものを選んで編集を行うということです。

-

天竜川と三峰川沿いのごみ拾い

南信地域の建設業者でつくる長野県南部防災対策協議会は18日、天竜川や三峰川周辺のごみ拾いをしました。

ごみ拾いは、「ラブリバー天竜の日」と名付けられ、毎年この時期に行われていて今年で27回目です。

伊那、駒ケ根、飯田の3地区に分かれ環境美化活動が行われました。

伊那地区は15社から、あわせて35人が参加しました。

長野県南部防災対策協議会は、国土交通省天竜川上流河川事務所の業務を請け負う事業者で組織しています。

近年は、空き缶やペットボトル、プラスチックごみなどが多く、この日1日で大型のゴミ袋35袋分集まったということです。

-

伊澤修二記念音楽祭 ポスターコンク表彰

伊那市が高校生を対象に行った伊澤修二記念音楽祭のポスター原画コンクールで高遠高校2年の栗原和也さんの作品が最優秀賞に選ばれました。

17日は市役所で表彰式が行われ栗原さんに表彰状が贈られました。

最優秀賞に選ばれた高遠高校2年の栗原さんの作品です。

指揮をする伊澤修二が楽器をあやつり演奏している様子が描かれた作品で、色使いやリズム感のあるデザインが評価されました。

栗原さんの作品はポスターとチラシの原画に採用されました。

伊那市長賞に選ばれたのは高遠高校2年の廣瀬真梨乃さんの作品です。

高遠の自然と高遠で生まれた音楽をイメージした作品で細かな点まで丁寧に描かれている事が評価されました。

廣瀬さんの作品はチケットの原画に採用されました。

ポスター原画コンクールは高校生に音楽祭への関心を高めてもらおうと伊那市が行ったもので、市内の高校から24点の応募がありました。

伊澤修二記念音楽祭は10月26日に行われます。 -

防火ポスター・習字の最優秀賞決まる

上伊那の小学生を対象に募集した火災予防に関するポスターと習字の選考会が、伊那市の上伊那広域消防本部で18日、開かれました。

ポスターの部の最優秀賞には、駒ケ根市の赤穂南小学校6年の、入谷星穏君の作品が選ばれました。

火災の原因になる家電や調理器具、たばこの不始末などを指さし確認するデザインです。

習字の部の最優秀賞には、伊那市の東春近小学校6年の唐澤夏萌さんの作品が選ばれました。

唐澤さんは、2年連続の最優秀賞受賞で、標語の「ひとつずついいね!で確認火の用心」を書きました。

事業所などでつくる上伊那防火管理協会と上伊那広域消防本部は、子どもたちに火災予防への関心を持ってもらおうと毎年ポスターと習字の募集を行っています。

今年、ポスターは25校から398点、習字は2校から36点が寄せられました。

最優秀賞に選ばれたポスターと習字は、来年のカレンダーとして、上伊那防火管理協会の会員事業所に配布されることになっています。

-

旧井澤家住宅で野点の茶会

伊那市西町の旧井澤家住宅で16日に野点の茶会が開かれました。

築250年近い趣ある住宅を眺めながら、日本ならではの文化に触れてもらおうと開かれたもので、大日本茶道学会伊那支部の会員が抹茶と和菓子を振る舞いました。

今年初めて琴の演奏も行われ、抹茶を味わいながら楽しんでいました。

また、旧井澤家住宅の中では高遠焼の展示即売会も開かれました。

旧井澤家住宅は、江戸時代中期に建てられたとされる造り酒屋の住宅跡で、伊那市の有形文化財に指定されています。

茶会を企画した伊那部宿を考える会では「日本古来の文化に触れながら、旧井澤家住宅の古民家ならではの良さに触れてもらえた」と話していました。 -

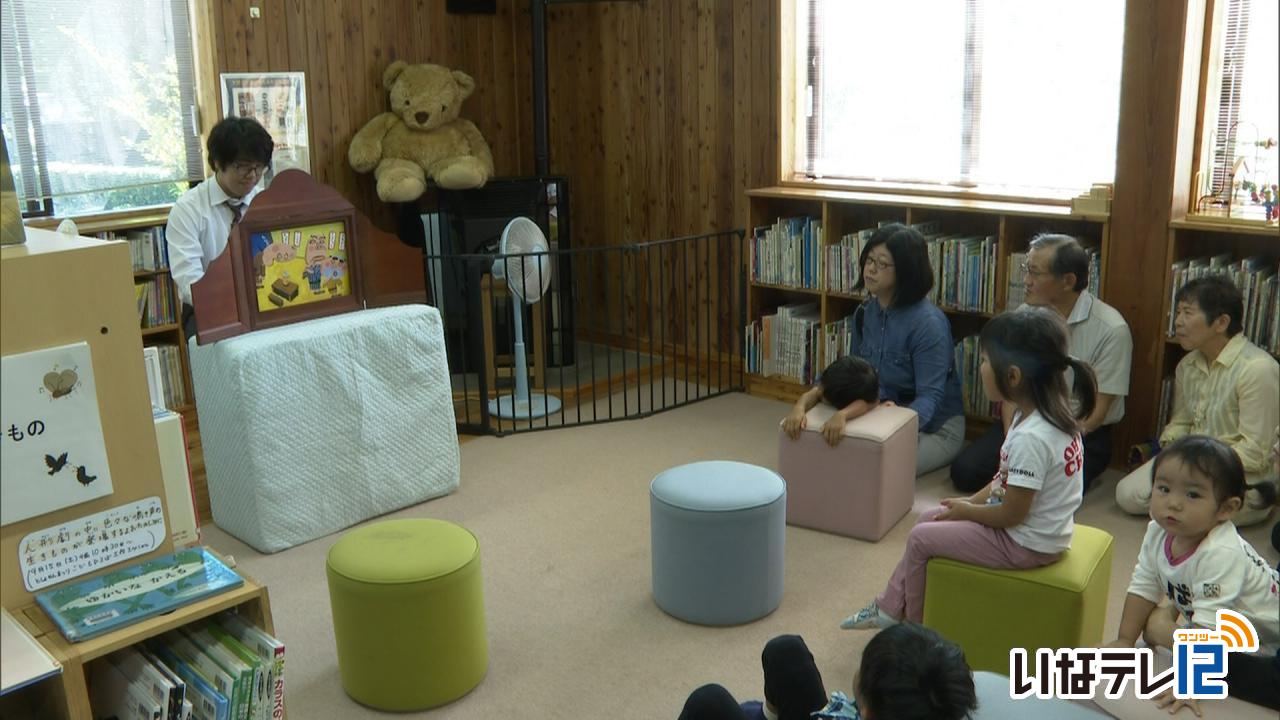

高遠高生 紙芝居を読み聞かせ

伊那市高遠町の高遠高校の生徒は14日、高遠町図書館で紙芝居の読み聞かせを行いました。

この日、高遠高校の図書委員が、高遠町に古くから伝わる「龍勝寺山の姫小松」など5作品の紙芝居の読み聞かせを行いました。

「龍勝寺山の姫小松」の絵は、美術クラブの卒業生によるものです。

また、物語は国語の教諭に依頼して、子どもでもわかりやすい表現を工夫したということです。

訪れた子どもたちは、話の世界に興味を見せて、楽しんでいました。

生徒たちはこの日のために、1か月前から、練習をしてきたということです。

今回の読み聞かせには、親子連れなど、およそ10人が訪れました。

-

秋の味覚“昆虫食” 加工作業大忙し

伊那谷の郷土料理のひとつ「昆虫食」のイナゴや蜂の子の収穫の時期を迎えました。伊那市の塚原信州珍味では、加工作業に追われています。

伊那市上新田にある塚原信州珍味には、秋の味覚、イナゴや蜂の子が並んでいます。

横山にある加工場では17日、2代目の塚原保治さんが電話で注文を受け、3代目の慎也さんが甘露煮づくりに追われていました。

塚原信州珍味は、伊那谷の郷土料理のイナゴやざざむし・蜂の子の甘露煮などを販売していて、創業80年を超えます。

ここ数年、昆虫食が注目を集めていることから、全国各地から注文が集まっていて、全国チェーンの居酒屋からも注文を受けています。

しかし、ここ数年はイナゴやクロスズメバチの収量が減っているということです。

保治さんは「大忙しだが、気候などの影響で物が少ない。なんとかして昆虫食を続けていきたいのと、多くの人に良さを知ってもらいたい。ゲテモノという目だけでなく、貴重なタンパク源として見てもらえればうれしい」と話していました。

現在までのところ、今年は不作になりそうだということで、塚原信州珍味では、今後の収量増加に期待を寄せています。 -

K展 色鮮やかな作品ならぶ

伊那市高遠町の国画会会員、北原勝史さんが指導する教室「K・絵画サークル」の作品展が、伊那市のいなっせで開かれています。

会場には、14人の会員の近作およそ40点が並んでいます。

K・絵画サークルは、高遠高校の美術教員をしていた北原勝史さんが、一般向けに開いた美術教室がきっかけで始まりました。

会場には立体的な表現を取り入れた作品や、色鮮やかな作品が多く並んでいます。

「第10回記念K展」は、21日(土)まで伊那市のいなっせ2階展示ギャラリーで開かれています。 -

横山維者舎 酒米稲刈り

伊那市横山の住民グループ「横山維者舎」は15日、地区の田んぼで酒米の稲刈りをしました。

この日は、メンバー10人が集まり、作業をしていました。

横山維者舎は、地域活性化をめざして伊那市荒井の宮島酒店と協力し、オリジナルの酒づくりに取り組んでいます。

水がきれいで酒米作りに適しているということで、栽培を始めたということです。

育てている品種は、美山錦です。

田んぼは2枚あり、およそ1.8トンを収穫しました。

収穫した米は、もみずりをして、玄米にしたあと乾燥させるということです。

メンバーは、「どの料理にもあう、おいしい酒にしたい」と期待を膨らませていました。

収穫した米からは、一升瓶およそ800本分の酒がつくられるということです。

-

羽広区敬老会 獅子舞披露

16日の敬老の日を前に、伊那市西箕輪羽広区の敬老会が15日開かれ、地区に伝わる獅子舞が披露されました。

敬老会では、毎年子どもによる獅子舞が行われていましたが、今年は、地区伝統の獅子舞を披露しようと、羽広獅子舞保存会が初めて舞いました。

敬老会には、区の75歳以上の高齢者およそ60人が参加しました。

はじめに、西箕輪小学校の児童10人による「子供獅子舞」が披露されました。

続いて、羽広獅子舞保存会による「羽広獅子舞」、「鍾馗の舞」が披露されました。

羽広の獅子舞はおよそ400年の歴史を持ち、五穀豊穣や家内安全を祈り、小正月に舞を披露します。

雄獅子と雌獅子の舞合わせで、羽広北側が雌獅子、南側が雄獅子の舞を受け継いでいます。

参加者は、地域に伝わる伝統芸能を楽しんでいました。

羽広区長の小林英男さんは、「年々高齢化して参加者が少なくなってきているが、これからも続けていきたい」と話していました。

-

新山で軽トラ市 新鮮野菜並ぶ

伊那市新山の新山集落センター駐車場で、とれたての野菜や果物が並ぶ軽トラ市が15日、開かれました。

この日は、軽トラック8台が駐車場に並び野菜や果物、花などが売られていました。

訪れた人は、生産者と話をしながら、買い物を楽しんでいました。

軽トラ市は、新山の地域住民でつくる、新山農家組合が6年前から開いているもので、朝収穫した新鮮な野菜などが売られています。

軽トラ市は、10月6日(日)と27日(日)にも予定されていて、まつたけや、しめじなどのキノコ類も多く出品される予定だということです。

-

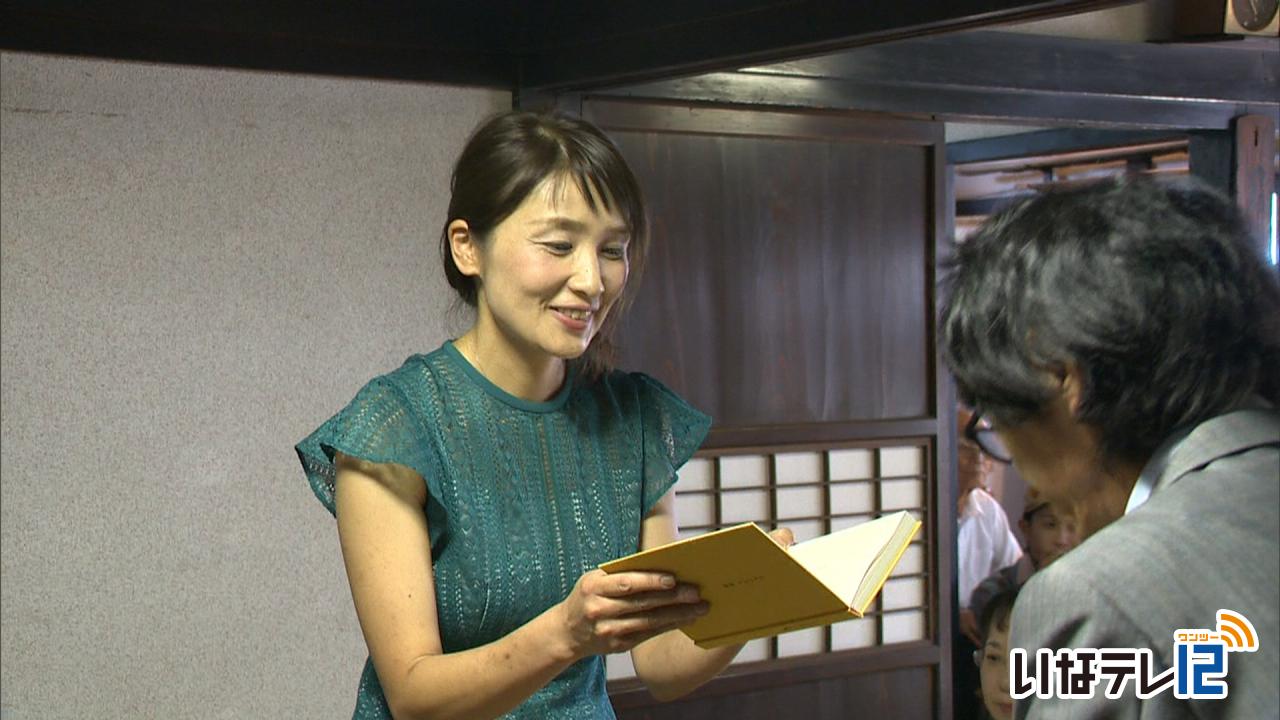

高遠文芸賞 授賞式

R 本をテーマにしたイベント高遠ブックフェスティバルが昨日から伊那市高遠町で始まっています。

開催10周年を記念して小説やエッセイなどを募集した「高遠文芸賞」の授賞式が15日行われました。

15日は、西高遠の読書楼で授賞式が行われ、入賞した6人のうち4人が出席しました。

受賞者の作品を製本した本が手渡されました。

最優秀賞に選ばれたのは伊那市美篶出身で駒ヶ根市の赤塩千寿さんの作品「アズキッパ」です。

作品は山菜の「アズキッパ」を通して、作者の赤塩さんが祖母との思い出を描いたものです。

伊那北高校2年の内村晴恵さんの作品「桜花の夜」が小説部門の佳作に選ばれ高校生で唯一入賞した。

高遠文芸賞は今回が1回目で、

高遠をテーマにした旅行記やエッセイ、小説を全国から募集し49作品の応募がありました。

あすは、受賞作品を製本にするワークショップが高遠町の旧中村家住宅「環屋」であす行われることになっています。

-

進徳館の歴史・偉人 一室に並ぶ

幕末から明治初期にかけて、教育界に多くの人材を輩出した進徳館に関わる展示が、伊那市高遠町の高遠町歴史博物館で開かれています。

会場には、進徳館で実際に使われていた教科書や、ここで学んだ人物が作った文学作品などが並んでいます。

会場では、教科書のレプリカが置かれていて、実際に手に取って見ることができます。

進徳館は、幕末の高遠藩主、内藤頼直によって設立されました。

「第64回特別展 文よく武を制す」は、12月8日(日)まで、博物館の2階第3展示室で開かれています。

-

没後10年 平山郁夫展

日本画家・平山郁夫さんの没後10周年にあわせた作品展が、伊那市のはら美術で開かれています。

会場には、平山郁夫さんの作品の版画30点が展示されています。

平山さんは、日本美術史に名を残す日本画家で、平成21年に71歳で亡くなってから今年で10年になります。

信州高遠の四季展では、4回審査委員長を務め、伊那市の名誉市民にもなっています。

会場には平山さんの代表作が並んでいました。

没後10年平山郁夫作品展は、23日まで、伊那市坂下のはら美術で開かれています。

1812/(木)