-

ガールスカウト長野26団フライアップ式

ガールスカウト長野26団(40人、木部則子団委員長)は19日、各部門の最上級のスカウトが一つ上の部門に上進するフライアップ式を伊那市総合福祉センターで開き、新たな部門の活動への期待を胸に16人が上進した。

式に参加したのはテンダーフット(年長児)4人、ブラウニー(小学3年)4人、ジュニア(小学6年)5人、シニア(中学3年)3人。

テンダーフット部門はブラウニー部門に上進し、青色の制服を着るようになる。「すてきなアイデアを出してね」などリーダーに言葉をかけてもらい、花の道にかかった橋をチョウのように飛んでフライアップした。

木部団委員長は、「家の人、リーダーや役員が見守り指導してくれたことを当然と思ってしまうが、当たり前のことではない。ガールスカウトができるのはとても幸せなこと。家族やリーダーが見守ってくれていることを忘れないで。自分の気持ちをしっかり決め、ガールスカウトとして何ができるか考えてほしい」と祝いの言葉を送った。 -

東部中学校合唱部サンクスコンサート

伊那市立東部中学校合唱部のサンクスコンサートが19日、伊那市生涯学習センターホールであった。こども音楽コンクール中学校合唱の部で、全国1位の文部科学大臣奨励賞を2年連続受賞した記念と感謝の気持ちを込めた受賞曲の熱唱に、満席の観客は割れんばかりの拍手を送った。

受賞曲は組曲「御柱の情景より」深山にて・里曳き(作詞作曲・唐沢史比古)。心に迫る重厚な響きで、全国1位の実力を存分に聞かせた。ホールは感動に包まれ、素晴らしい演奏にしばらく拍手が鳴り止まなかった。

コンサートの前半は、部員が日ごろどのように練習し高め合っているかを伝える構成。小人数のゴスペルや男声合唱の響き、ピアノ弾き語り、ギターやヴァイオリン演奏などを盛り込み、合唱部顧問の唐沢流美子教諭の楽しい司会で、部員が次々と美しい歌声、演奏を披露した。 -

信州大学大学院教授 茅原紘さん(65) 伊那市西箕輪

信州大学農学部を卒業後、母校に戻り35年間教員として従事。今春、定年退官する。発芽玄米の研究者として全国に知られ、校内では・スカエル顔・スとして友人や学生からも親しまれている名物教授。退官後は中国の大学の教員として第二の人生を歩む。

発芽玄米との出合いは1998(平成10)年。京都で開かれた、米の成分にかかわる国際的な学会で研究発表した際、県内の発芽玄米製造会社から共同研究の依頼を持ちかけられたのがきっかけ。常食している人の「便秘が治った」「コレステロール値が下がった」などの体験談の科学的な裏付けの研究に取り組んだ。

はじめに手がけた研究で、発芽玄米の成分にはアルツハイマー型痴ほう症の予防効果があることを世界で初めて発見。それまでにハーブにも予防効果があることが分かっていたので、手法を発芽玄米に導入して実験。白米や玄米などと比べて、同痴ほう症の酵素の活性化を強く抑えることが分かった。

その後、活性酸素を消去する能力があることも証明し、便秘解消や美白効果、血液をサラサラにするなどの生活習慣病予防につながることも分かった。

自らも発芽玄米を常食するようになってからは、体重が85キロから75キロに減量。特別に運動をしているわけではないというが、1年ほどで効果が表れ体重は安定し、筋肉は隆々。「体も健康だし、腕相撲も強いよ」と、片腕に力こぶをつくって笑顔をみせる。

大学の学食にはすでに、発芽玄米を導入。学校給食や新婚家庭でも食べてもらい元気な子どもが育ってくれれば竏窒ニ願う。特にスポーツ選手には大きな期待があり、力士の食事に取り入れれば、筋肉が引き締まり、技を掛け合える選手が増え、大相撲人気も復活するのではとユニークな助言も。

自分のしたい研究を続けるため9月から、中国のハルビン医科大学で客員教授として生活習慣病学を説く。近年、中国も食事が欧風化して生活習慣病患者は増加傾向。国家的にも2年後の北京五輪に向け、運動への効用研究も期待されている。

中国本土の北部にあるハルピンは、真冬の気温がマイナス30縲・0度と極寒。信州で鍛えたので問題はないというが、予想される困難はほかにも多々ある。しかし、「中国の生活習慣病の予防に貢献したい」と、やる気をみなぎらせている。

友人や学生などから送られた世界各国のカエルの置物は35年間で800個。周りからも愛された名物教授の証拠。「カエル顔と呼ばれるのも悪くはない。ゴリラやオランウータンよりは愛きょうがあるから」と、お気に入りの様子だ。

「ボケたふり 本気にされる 年となり」。2月18日の最終講義では発芽玄米の効能を説明し、趣味の川柳も披露。「自分ではボケたふりをして生きてきたが、定年退官を迎え、周りから本当にそう見られないよう、気をつけねば」と自分への戒めとして詠った。

「35年間で髪も白くなったが、人に好かれ、お酒やカラオケも衰えない・ス茅原紘・スでいつまでもありたいね」と笑顔。カラオケの十八番は田端義夫の「大利根月夜」。発芽玄米を食べて、100歳まで生きる竏窒ニ目に力をみなぎらせる。

海外にフィールドを移して発芽玄米の普及に取り組む65歳。中国へ行っても奈良県出身の関西弁と、人を喜ばせるユーモアたっぷりの人柄は、いつまでも変わらないだろう。 -

強豪集いきょう号砲 春の高校伊那駅伝2006

「春の高校伊那駅伝2006」=県高校新人駅伝競走大会(男子第29回、女子第22回)が19日、伊那市陸上競技場を発着点に行われる。男女それぞれが日本陸連公認コースの伊那西部広域農道を力走する。伊那市教育委員会などの主催。

招待校を含めた男子77チーム(うち県内校20)、女子33チーム(うち県内校7)がエントリー。男子は伊那西部広域農道の伊那市諏訪形・箕輪町中原折り返しの6区間(42・195キロ)、女子は箕輪町南原折り返しの5区間(21・0975キロ)で健脚を競う。

上伊那勢は男子に伊那北、上伊那農業、高遠、伊那弥生ヶ丘の4校、女子に伊那北、伊那西の2校が参加する。

競技スタート時刻は女子が午前10時、男子が午後0時5分から。 -

JA上伊那グリーンセンター春富店開店

上伊那農業協同組合(JA上伊那)が進めている店舗の集約化に伴い、改修を進めてきたJA上伊那グリーンセンター春富店が18日、竣(しゅん)工した。

04縲・6年度の中期3カ年計画としてJA上伊那は、上伊那の資材店を10店舗まで統合する計画を立てた。当初竜西、竜東、伊那、など10地区で1店舗ずつにする予定だったが、三峰川を挟んで広範に広がる竜東は、利用者への配慮から2店舗を残すこととなった。春富店は、竜東地区の資材店の1つ。もう1店舗は美篶地区で改修を進めている。

征矢福二組合長は「米をはじめ、農産物の価格が伸び悩む中農業者は、経費節減などに努める中で生産コストを抑えることなどが求められている。同店は、そんなみなさんに愛されるような位置付けになっていけばと考えている」と語った。 -

はらぺこ保育園卒園式

里山の自然の中で自由に育ってほしい竏窒ニ昨年4月に母親ら有志で立ち上げた伊那市富県の自由保育園「はらぺこ」で18日、初めての卒園式があった。巣立つ園児3人を保育士や保護者、年下の園児などが暖かく祝福した。

「ひまわりのように朗らかに笑い、下の子を優しく導いてくれました」など、それぞれの園児に向けた言葉と「みんなあなたが大好きです」と書かれた手づくりの卒園証書を3人に授与し、園児、母親が一緒になってはなむけの歌を歌った。

保護者の一人城倉三喜生さんは「さまざまな思いで入園したが、1年経った子どもの姿を見るとよかったと心から思う。野山をはらぺこになるまで走りまわる中でさまざまなことを学んだと思うが、それを忘れないよう、すてきな1年生になってほしい」と祝福した。

保育士の小林さんは「思った以上に森が子どもたちを受け入れてくれて、最初は躊躇(ちゅうちょ)していた子も山をかけ回れるようになった。1年を通して自然のおもしろさを実感した。これからも深めていきたい」と語った。

いつも行っていた思い出の場所までお弁当をもってハイキングもして、はらぺこ保育園らしい卒園式となった。

来年度は4月8日に入園式があり、4人の仲間が新たに加わる予定。同園は現在も入園児を募集している。

問い合わせははらぺこ保育園(TEL76・3341)へ。 -

新産業創出キックオフセミナーに30人

伊那市・伊那商工会議所は17日、伊那商工会館で「新産業創出キックオフセミナーin伊那」を開いた。製造業を中心に約30人が集まり「新産業創出に向けた連携事業への取り組みと今後の展開」と題する講演を聞いた。

セミナーは、産学連携など共同研究による新製品や技術の開発が盛んになっている中で、新たな新分野への開拓に向けた連携づくりのきっかけになればと設けた。

講師の上田市産学官連携支援施設事務局長兼産学連携コーディネーター岡田基幸さんは、産学共同開発研究の契約までの流れ、産学連携事例、コーディネーターの役割などプロジェクターを使いながら紹介。相談内容は燃費向上燃焼圧センサー、キノコ廃培地の消臭技術の指導、水質浄化システム開発など多岐にわたり、岡田さんは「相談内容や課題を明確にすることで、大学側が対応しやすくなる」とアドバイスした。 -

せせらぎの小径しゅん工

伊那市役所南側の「せせらぎの小径(こみち)」再生事業のしゅん工式が18日、現地であった。小水力発電装置を新たに設けるなど整備。市関係者ら約50人が完成を祝い、市民の憩いの場となることを願った。

再生事業では、水路を周回する遊歩道(延長約1千メートル)を木材チップや透水性溶融スラグを使って舗装。また、地域材を活用してパーゴラを作ったり、水路に木橋をかけたりした。周辺の草木には札を、桜やケヤキなどの木には伊那東小学校3年杏組の児童たちが鳥の巣箱をかけた。

天竜川に流れ込む水路西側には、伊那谷自然エネルギー研究会の協力を得て、小水力発電装置を設置。水路から導水管を引き、落差1・3メートルを利用して発電させ、水路内のLED(発光ダイオード)外灯や電動スクーター(2台)に使用する。発電電力は約160ワット。電動スクーターは、8時間で満タンになるという。自然エネルギーへの理解を深め、環境教育の場になることに期待する。

式では、せせらぎ水路東側のアルプス広場で、小坂市長らがテープカット。木陰を作るために、パーゴラ付近に藤2本を植えた。

そのあと、保育園児らが水路にカジカ95匹を放し「元気に泳いでね」としばらくの間、カジカの泳ぐ姿を見守った。

この水路は94年、公共下水道のイメージアップを図ることを目的に、地下水をくみ上げて整備。散策路が砂利道だったことから「車いすでも通れるようにしてほしい」という市民の要望にこたえ、昨年10月下旬から再生事業に取り組んだ。事業費は2200万円(うちコモンズ支援金1081万円)。 -

新イーナちゃんグッズのマウスパッド発売

伊那市は20日、市のイメージキャラクター「イーナちゃん」の新しいグッズとしてマウスパッド2種類を発売する。

デザインは、イーナちゃんを中央に描いたものと、桜などをバックに四季折々のイーナちゃんが集まったもの。大きさは縦18センチ、横22センチ。初回作成分は各1千枚。

19日、市生涯学習センター2階で開いている春の高校駅伝インフォメーションコーナーで先行発売する。

マウスパッドは、シールやきんちゃく、クリアホルダーなどイーナちゃんグッズの12種類目で、市の若手職員を中心に作るプランニングチームの提案を受けて作った。市は「現伊那市として最後のグッズ。増えているパソコン利用者に使っていただきたい」と話している。

販売所は市役所売店、みはらしの湯、羽広荘、みはらしファーム「とれたて市場」の4カ所。1枚400円。 -

5月から旭座で記念映画祭

伊那市の旭座は5月下旬縲・月上旬、伊那市・高遠町・長谷村の合併に伴う新市誕生、伊那と木曽を結ぶ権兵衛トンネル開通を祝い、記念映画祭を企画した。「昭和」をテーマに、名作から最新の話題作を取り上げる。

第1弾は「大森林に向かって立つ」(61年制作)「愛と死をみつめて」(64年制作)で、伊那市にゆかりのある作品を選んだ。上映期間は5月20日縲・月2日。

「大森林竏秩vは伊那谷でオールロケーションし、JR伊那市駅前、通り町、三峰川水系などが登場する。伊那の大森林にふらりと流れてきた主人公アキラが山の無法者たちを相手に正義の斗魂を燃やす娯楽アクションで、原木を載せて天竜川の切り立った断崖を突っ走るトラック同士の激突、アキラの伊那節、南アルプスの風光など見どころ満載。出演は小林旭、浅丘ルリ子ら。

「愛と死竏秩vは、東春近出身のジャーナリスト河野実さん著。河野さんと、軟骨肉腫と闘いながら亡くなった大島みち子さんとの3年にわたる往復書簡をもとに、映画化し、大反響を呼んだ作品で、浜田光夫、吉永小百合が主演した。

第2弾は「カーテンコール」(6月3日縲・6日)、第3弾はアンコール上映「ALWAYS竏虫O丁目の夕日」(6月17日縲・月7日)。

旭座では「作品はビデオでも見られるが、映画館の大きなスクリーンで感動と迫力を味わってほしい」と話している。

上映時間はこれから詰める。 -

胸をはって中学生に 小学校でも卒業式

伊那市の東春近小学校で17日、05年度卒業生の卒業証書授与式があった。6年生63人(男子34人、女子29人)が思い出が詰まった学び舎を巣立った。

橋爪伝校長が一人ひとりに卒業証書を手渡し「児童会で取り組んだ全校あいさつ運動では皆の心と心がつながり仲良くなれた。中学校へ行っても心のあいさつ運動を続ければ未来は必ず開ける」とエールを送った。

在校生は「いっぱい遊んでもらえてうれしかった」「全校をまとめてくれた6年生が作り上げたような楽しい学校にしていきたい」などと、言葉を添えて歌をプレゼントした。

卒業生は後輩たちの気持ちに対して「在校生の皆さん心温まるメッセージありがとう。4月からは新6年生を中心によい学校になれるよう頑張って」と感謝した。

卒業生は教諭や在校生らに見送られるなか、胸をはって堂々と退場。式場を出ていく児童たちを見守る保護者のなかには、目頭をハンカチで抑える母親らの姿も多く見られた。 -

春の高校伊那駅伝2006あす号砲

春の高校伊那駅伝2006(19日・伊那市陸上競技場発着点)の情報を提供するインフォメーションコーナーが17日、市駅前ビルいなっせ2階展示ギャラリーに開設された=写真。18日まで開催。正午縲恁゚後8時。

競技場やコース案内、応援エリア、男女別の出場選手一覧などの知りたい情報を19パネルで紹介。前回大会のビデオも上映し、選手たちが苦しい表情で頑張る姿が見られ、レースの過酷さがうかがえる。

今回は伊那市・高遠町・長谷村との3市町村合併や権兵衛トンネル開通を知らせるパネルも展示。全国各地の高校生が集う大会の情報提供コーナーで「新伊那市」もPRしている。

大会出場チームは県内や全国の強豪高校の1、2年生で構成。男子は77チーム、女子は34チームがエントリー予定。スタートは女子が午前10時、男子が午後0時05分。 -

通り町商店街に彩り 育てたパンジー飾る

伊那市の通り町商店街の活性化を目的に総合活動で取り組む、伊那小学校4年剛組(大沼聡教諭、30人)は16日、自分たちで育てたパンジーの花を植えたプランター30鉢を通り町一丁目のアーケード下に飾った。

剛組の花のプランター設置は本年度3回目。昨年9月に設置したサルビア、マリーゴールドなどのプランター60鉢は商工連合協議会が主催する「まちじゅう花いっぱいコンクール」で優勝もしている。

パンジーの花は児童たちが冬に合う花を竏窒ニ協議して選定。同コンクールの優勝賞金の一部を種代にあて、昨年秋から教室で育ててきた900本の中からよいものを選んで、プランターに5本づつ植え替えた。

プランターの側面には児童たちのスローガンである「通り町に花を広げよう!!」の文字。伊藤僚君、藤森司君の2人は「皆に花を見てもらい、通り町にお客さんが沢山きてもらえるとうれしい」と話していた。

剛組は商店街の人や地域住民にインタビューして研究した活性化対策の発表を2月、店主らに向けて発表したほか、買い物客には高齢者が多いことから昨年11月には「伊那橋」の歩道横に間伐材の手作りベンチも設置している。 -

伊那谷出身作家の作品が一堂に

伊那市日影のベルシャイン伊那店2階文化ホールで21日まで、「信州(伊那谷)ゆかりの作家展」が開かれている=写真。明治から昭和にかけて活躍した地元物故作家を中心に洋画、日本画、版画、彫刻など約40点を展示販売している。

出品作家は世界的にも有名な山口進をはじめ、横井弘三、中村不折、瀬戸団治、平沢喜之助、宮坂勝、滝川太郎などの伊那谷にゆかりのある30人余。

作品は山口進の初期の作品となる、1925年制作の木版画「いろり」(23×16センチ)のほか、登内微笑の日本画「ふくろう」(12号)、中川紀元の油絵「薔薇」(8号)などが並ぶ。

関係者は「伊那谷出身の有名作家の作品が一堂に見られる展示会へぜひ」と来場を呼びかけている。

午前10時縲恁゚後6時(最終日は午後4時)。 -

かんてんぱぱで伊那と木曽の工芸作家展

権兵衛トンネルの開通を記念して16日、伊那側、木曽側を代表する工芸作家6人による「伊那と木曽の工芸作家展」の第1シリーズが伊那市西春近のかんてんぱぱホールで始まった。それぞれの個性がいきたさまざまな工芸作品が訪れた人の目を楽しませている。

展示会はシリーズ構成で、伊那側、木曽側の作家が1人ずつペアを組み、3シリーズを展開する。各作家の個性を見られるように配慮し、会場は個展形式になっている。 -

手作り獅子舞公演力強く 伊那小4年毅組

伊那小学校4年毅組(竹内薫教諭、30人)は16日、市駅前ビルいなっせ多目的広場で、手作り獅子舞公演「毅(き)望の舞」を開いた=写真。友人や保護者、地域住民など約80人以上が集まる前で、児童たちは本年度の学習成果を熱演した。

総合活動で独自の獅子舞作りに取り組む毅組は、昨年夏に「羽広獅子舞」(同市西箕輪)の存在を知り、同10月末の校内音楽会では獅子頭、囃子(はやし)、舞などを創作して初披露。今年1月中旬には同市富県の歌舞劇団・田楽座との交流で、獅子舞の起源や各地に伝わる舞の種類などについて学習を深めた。

公演では自分たちの願いを込めて制作した「友情の舞」「夢叶いの舞」などの5演目を披露。登場した計12頭の獅子頭は耳やあごが動き、それぞれの表情は個性豊か。子どもたちの公演を見に駆けつけた田楽座の女性座員は「いつの間に作ったの」「かっこいい」と演技を驚きの表情で見入っていた。

「福の神の舞」に登場した「百足(むかで)獅子」は、獅子頭の大きさが横80センチ、縦50センチ、奥行30センチのダンボール製。体長も5メートルと大きく、7人の児童が一緒になって操作した息の合った演技に大きな拍手が送られた。

御子柴友海ちゃん(10)は「協力すれば何でもできることが獅子舞づくりを通じて分かった」と感想。今後はもっと多くの市民に毅組の獅子舞を広げていきたいと児童たちは意欲を見せている。 -

権兵衛トンネル工事のパネル展示

伊那市役所1階の市民ホールに、権兵衛トンネル工事の写真パネル19点を展示している。17日まで。伊那と木曽を結ぶ権兵衛トンネル工事の流れや概要、難工事の様子などを紹介している。

権兵衛トンネルは延長4470メートル。98年10月から掘削を開始し、03年11月に貫通。舗装工事、電気設備、防災設備などを整え、2月4日に開通した。

パネル=A1判=は、重機での地山の掘削、地山を支えるための支保工の建て込み、開通式の現地セレモニーなど。「断層破砕帯に遭遇し、最大毎分10トンの出水に見舞われた」と難工事の様子も伝える。

市は「工事に携わった人たちの苦労を感じてもらえたら」と、飯田国道事務所からパネルを借りた。

合わせて、景観保全のための国道361号沿道自己用広告物のガイドライン「花街道サインシステム」の概要や模型も展示している。 -

伊那市青島で住宅を焼く

15日午後5時36分ころ、伊那市美篶青島の農業加藤佐久江さん(66)方から出火=写真。木造2階建て住宅を半焼して午後6時09分鎮火した。

加藤さんは一人暮しだったが、出火時には外出していて無事だった。

1階東側窓から煙が出ているのを近所の女性が発見して119番通報した。

出火原因など詳しいことは捜査中。 -

卒業記念に表札 伊那中3年

伊那中学校3年生(4クラス、155人)は14日、卒業記念品として学校名が入った木製の表札を寄贈した。生徒たちは正面(職員)玄関に設置された表札を眺め、3年間の思い出を振り返った。

記念品は4クラスの学級長などで構成する学年協議会で選定。材質は夏の猛暑などで枯れてしまい、昨年9月に伐採した校舎南側にあったヒマラヤスギを材料にしようと考えていたが、虫食い跡があり、雨風に弱いためスギにした。

表札は高さ200センチ、幅40センチ、厚さ3・5センチ。表面に書かれた字は県教育委員会委員長の松田泰俊さん(長谷村)が揮ごう。伊那中学区の伊那小学校で校長を勤めた期間に、多くの生徒と関わりがあったことから依頼した。

除幕式で学年協議会の江間千香子副会長は「表札を見て、この学校で生活したことを思い出したい」とあいさつした。 -

みんなで作ろう・味わおう食事作り等体験記録コンクール伝達

小中学生から食と農の体験を通じて感じたことなどを絵画や文章で表現した作品を募った「みんなで作ろう・味わおう食事づくり等体験記録コンクール」(県農政部主催)で、最高賞知事賞3人をはじめ上伊那から応募した12人2グループが入賞した。壁新聞等通信の部で知事賞を受賞した中村茉由さん(13)がいる伊那中学校(白鳥始校長)は14日、入賞者に表彰状を伝達した。

小中学生が地元のおいしい食べ物を育て、味わう「みんなでつくり味わおう食事づくり体験事業」に伴うコンクールで、全県から約1200点の応募があった。

伊那中からは総合的学習の取り組みや文化祭発表で「農」をテーマとした作品を作成した11人・2グループが応募し、2人・2グループが入賞した。

知事賞の中村さんは、長野県が全国で最も農業者人口が多いことを知り「農業王国長野県」と題して壁新聞を製作。イラストを使って分かりやすく県内の農産物分布を示している。

中村さんは「とれると思っていなかったからうれしい。気候分布や地域別農産物を調べるのが大変だった」と語った。

上伊那の受賞者は次のみなさん。

◇感想文の部▼知事賞=西村祐奈(伊那北小5)大沼佐奈代(赤穂中1)▼教育委員会賞=松井萌(赤穂中2)足立里加(赤穂中2)▼農政部長賞=田畑健人(赤穂中1)川頭匠(赤穂中3)

◇絵画の部▼教育委員会賞=高木聖美(南箕輪村南部小1)大塚深生(南箕輪村南部小3)▼農政部長賞=矢崎俊晃(南箕輪村南部小1)井口奈菜絵(伊那北小5)

◇壁新聞等通信の部▼知事賞=中村茉由(伊那中1)▼教育委員会賞=伊那中環境ni親切講座2年、東條満(伊那中1)▼農政部長賞=伊那中給食委員会3年 -

岐阜県東濃から観光PRのためのキャラバン隊来伊

権兵衛トンネルを抜けて東濃まで観光に来てください竏秩B岐阜県東濃地域振興局や同地区道の駅の代表者らでつくる観光キャラバン隊が14日、伊那市役所を訪れた。

伊那地域と東濃圏域はこれまでも、中央自動車道でつながっていたが、中央道利用者の多くは互いに立ち寄ることなく通過してしまう傾向にあった。東濃関係者らは、トンネルが開通したことで木曽を周遊して東濃まで足を運ぶ伊那地域の人が増加するのではないかと期待し、4月から新たに取り組む観光事業「ぎふ東濃アートツーリズム」をPRをするために来伊した。

この事業は、旅行者に著名な芸術家や陶芸家の作品にふれながら旅を楽しんでもらうことをコンセプトとしている。「マイレージ・パスポート」と称するパスポートを持ちながら、事業に参加する美術館などをめぐると、入館料に応じたマイルポイントが貯まり、ポイントと各道の駅の訪問回数に応じて美濃焼きなどの記念品を受け取ることができる(数量に限りあり)。

事業には28アート施設と道の駅10カ所が参加。温泉施設などが協賛している。

石黒雄教局長は「陶磁器の町で記念館などもある。ぜひ来てほしい」と呼びかけていた。

パスポートは東濃地域の道の駅、美術館などで入手でき、伊那市役所や木曽側の道の駅などにも置く予定。 -

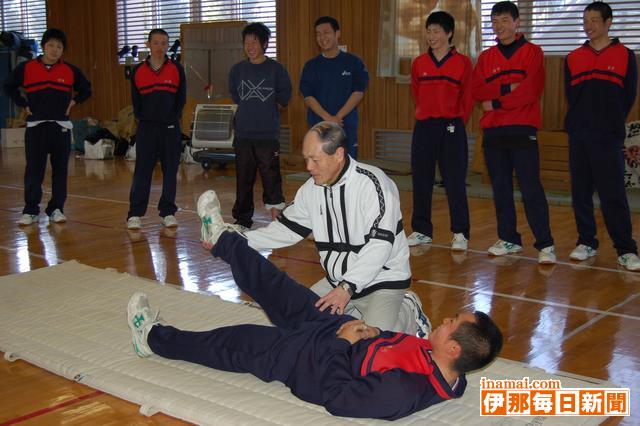

伊那弥生ヶ丘高校で地元企業講師を招いた課外授業

伊那市の伊那弥生ヶ丘高校(一ノ澤澄夫校長)で15日、地元民間企業11社から講師を迎えた進路講話があった。1年生約280人が各界の一線で活躍する講師から「仕事とは何か」「社会人になるために高校生としてすべきことは何か」などを学んだ。

同校は昨年から、進路意識を高めることを目的とした体系的なキャリア教育を進めている。講話もその一環。伊那ロータリークラブに依頼して、医療系、食品製造系など各分野の地元代表者を紹介してもらった。民間から講師を迎えた分野別進路講話は初めての取り組み。

講師の一人、伊那食品工業の塚越寛会長は、働くことの意味を生徒たちに問い「『働く』ということは人を幸せにするための行為。自分は何をすべきかということを考え、世間の役に立つことの素晴らしさを知ってほしい」と語った。また、整理整頓やあいさつなど、基本のマナーの重要さを指摘し、企業の採用などでも重視されていることを説明した。

参加した女子生徒は「生き方として大切なことを学んだ。仕事は自分のためだと思っていたが、人のためであることを知った」などと話していた。

スポーツトレーニングの実践を通した講義や、その職業における苦労話などもあった。 -

「とんぼの楽園」パンフレットできる

伊那市は、新山に生息するトンボを紹介したパンフレット「とんぼの楽園」を5万7千部作った。日本一小さいといわれるハッチョウトンボの全国有数の生息地で「自然豊かな地域を知ってほしい」と活用を促している。

調査は昨年、日本蜻蛉(とんぼ)学会会長の枝重夫さん=松本市=に依頼。その結果から、準絶滅危ぐ種のモートンイトトンボ、希少種のヒメアカネ、ネキトンボなど29種類を確認した。

パンフレットはA3判の二ツ折。費用は30万円。トンボ図鑑のほか、トンボの目録、トンボの一生などカラー写真入りで紹介している。

また▽木道から湿地へ降りない▽昆虫や植物を採取しない竏窒ネどを呼びかける。

子どもにも読めるよう、漢字にふりがなをつけた。

パンフレットは市役所生活環境課、新山荘などに置いている。

新山の生息地では、観察できるように木道などを整備中で、今月下旬には完成。5月ごろからハッチョウトンボを見ることができ、市は学校などで環境学習をする際、案内人を派遣するという。 -

JC小中高生との交流会

子どもたちとの間にある壁を取り除こう竏窒ニ13日、伊那青年会議所(伊那JC)の青少年委員会(唐澤幸恵委員長)は、小中高生との交流会をした=写真。11歳から40歳までの参加者が、日ごろ考えていることや感じていることなどを話し合いながら親ぼくを深めた。

青少年育成事業としてウミガメの放流体験を通じた活動に取り組んでいる同委員会だが、一緒に活動していく子どもたちとの間に「見えない壁」があると感じ、お互いのことを分かり合うきっかけとして交流会を企画。これまでJCの活動に参加した小学生から高校生までに声がけしたところ、25人が集まった。JCからは約20人が参加。

話し合いのテーマは「学校は面白いか」「家族との関係はどうか」などさまざま。「バレンタインチョコをもらったことはあるか」と質問されたり「父親ととても仲が良い」と話す女子高生などに、JCメンバーの方が戸惑っている様子だった。

同委員会は4月3日縲・8日に、ウミガメ放流体験会の小学生リーダーとして活動する参加者を募集し、体験会のプランや事前交流会などを一緒に計画していきたいとしている。

問い合わせは伊那JC事務局(TEL78・2328)青少年委員会へ。 -

やまびこ会がシメジを使った菓子を研究

伊那市の菓子店有志でつくる「やまびこ会」(橋都喜三郎会長、9人)は13日夜、市内でシメジを使った創作菓子を持ち寄った。メンバーがおこわまんじゅうなど4品を提案、改良を加えながら商品化する。

会は、地元産の米や農産物などを使った創作菓子を開発し、将来的に「地域ブランド」として売り込もうと、50代を中心に組織。

試作品は、おこわまんじゅう、おやき、パン2種類の4品。洋菓子はシメジをマヨネーズで混ぜたり、パンの上にチーズと一緒に乗せたが、和菓子の場合はシメジの水分が出たり、食感を残したりするのが難しいという。

試食したメンバーは、具の味付けや歯ごたえ、皮のふっくら感など熱心に意見交換。これまで職人の技術は門外不出だったが、酒を飲みながら、和・洋がアイデアを出し合い、商品開発への思いを熱く語った。

メンバーの一人は19日、春の高校駅伝に合わせ、駅前再開発ビル「いなっせ」で開く屋台横丁でおこわまんじゅうとおやきを販売する。 -

伊那北小で「安全見守り隊」発足

伊那市の伊那北小学校よりよい教育環境協議会は14日、児童の登下校の通学路を巡視する「地域・子どもの安全見守り隊」の発足会を同校で開いた。地域のお年よりなど約50人の地域住民が集まり、児童の安全を守ることを決意した。

同見守り隊は、子どもたちの通学路の安全を確保するため、地域ボランティア約80人で結成。メンバーらは児童の登下校時に合わせて通学路に立って見守る。

今回の同協議会の呼びかけに賛同した隊員のなかには積極的に「子どもを守る安心の家」に登録。発足前の8件から発足後は46件に増加した。

発足会で同協議会の萩原昇吾会長は「発足したからといって完全に犯罪がなくなる保証はない。つねに自分たちの安全は自分たちで守ることを心がけて」と注意を促しあいさつとした。 -

みはらしの湯で伊那市、高遠町、長谷村の名所写真を展示

伊那市、高遠町、長谷村の合併まで2週間余り。伊那市西箕輪の日帰り温泉施設「みはらしの湯」は、3市町村の歴史や文化、自然などをとらえた写真50点を、ギャラリーに展示している=写真。

3月31日には新伊那市が誕生するが、合併する他市町村の代表的な文化や名所を知らない人もいることから「今後、足を運ぶときのの参考にしてもらおう」と今回の写真展を企画した。

写真の提供はそれぞれの市町村に依頼。高遠町のコヒガン桜や長谷村の中尾歌舞伎など、各市町村のさまざまな写真を見た入浴客からは「こんなところもあるんだね」などと話す声も聞こえてくるという。

唐澤壽男支配人は「地元の人には自分の地域の名所を改めて見直してもらえれば」と話していた。

31日まで。 -

伊那市華道会発足

伊那市華道会の創立式典が11日、坂下公会堂であり、会員や関係者約70人が出席した。

これまで伊那市には独自の華道会がなかったため、昨年11月の県華道教育会伊那支部総会で、新伊那市発足を機とした市華道会の創立案を示し、各流派の代表者で準備会を発足。創立に向けて協議を重ね、市内をはじめ高遠町、長谷村の華道教授資格を有する約100人で設立した。

市華道会は今後、展覧会や研修会を開いていくほか、市などからの要請を受けて行事などで飾り付けをするなど、市の活性化と伝統文化の向上に努めていく。

準備会代表の平林由子さん(75)=中央区=は「やさしく、思いやりの気持ちを互いにもちながら、会が盛んになるように皆の力で作りあげていただきたい」とあいさつした。

式典後の総会で、会長に平林さんを選任した。 -

05年度上伊那地方青少年育成会連絡協議会表彰

上伊那地方青少年育成会連絡協議会(畑房男会長)は13日、上伊那で青少年の健全育成に貢献してきた11個人5団体を表彰した=写真。

表彰を受けたのは、子ども会活動などの指導者として長年尽力してきた人や地区育成会、スポーツクラブなど。

長谷村の育成会長や県子ども会育成連絡協議会副会長などを務めた西村富雄さん(68)は「表彰状をもらい、あらためて責任の重さを実感した。上伊那の青少年育成活動が大きな事件もなくやってこれたのは地域の理解と協力のおかげ」と語った。

受賞者は次のみなさん。

◇個人=伊藤元郎、有賀登志文、鈴木光市、白鳥博文(以上伊那市)北原敬夫、伊藤裕幸(以上高遠町)中村正純、冨永正継、中原直登(以上飯島町)西村富雄(長谷村)川手友幸(宮田村)

◇団体=荒井区少年少女消防クラブ(伊那市)長藤剣道クラブ、河南地区育成会、藤沢地区育成会(高遠町)飯島越百クラブ(飯島町) -

県宝・木造仁王立像2体守る仁王門立て直し検討

伊那市西箕輪羽広の天台宗・仲仙寺の氏子総代会(鈴木伸一郎会長、16人)は13日、昨年9月に県宝に指定された木造仁王立像2体を守る仁王門の老朽化について「3年の間に建て替えの具体的方法を結論づけたい」と発表した。

同総代会では10年ほど前から、門の劣化による雨漏り、ひさしが短く風が直接的に吹きつけるなどの理由で建て直しを検討。今回の県宝指定を機に本格的に取り組むことを役員らで確認した。

仲仙寺の師田香雪住職(58)は門について「大切な県宝を守るためには少し難しい状態。建て替えすることを目標として、総代会で方向づけしたい」とした。

仁王門は江戸時代(師田住職推測)のクリの木づくり。高さ4・5メートル、幅7・4メートル、奥行き3・9メートル。壁などの修復などはされてきたが、柱のつくりは当時のまま。屋根のはりは幾度もの修復作業により原型よりも短くなっているという。

総代会では新築の検討に向けて今月6日、県内にある最近作り直された2カ所の寺の仁王門を建築専門家と共に視察している。

今後は伊那市や県に仁王門の劣化状態を伝え、新築に向けての相談をしていきたいという。

木造仁王立像2体は室町時代の1501(文亀元)年に作られ、仏工は雲慶法印の10代目の弟子になる康忠法眼。ともに高さは255センチで県内で最大級の大きさだという。

同市では1972年に市有形文化財(彫刻)に指定している。

1912/(金)