-

伊那市に日本画寄贈

伊那市の日本舞踊家でみどり会代表の花柳弥寿太郎(本名白鳥敏雄)さんが16日、伊那市役所を訪れ、日本画2枚を市に寄贈した。

日本画は花柳さんと50年来の付き合いのある箕輪町出身(現在兵庫県在住)の日本画家日野とき江さんが描いたもので、舞子を描いたものは縦176センチ横90センチ、櫛で髪をとかす女性を描いたものは縦85センチ横72センチと大きい。

小坂樫男市長は「よく相談して飾る場所を決めたい」と話していた。 -

07年伊那署管内で発生した交通事故

07年に伊那署管内で発生した交通事故の死者数は前年と比べて5人減の3人だったことが、同署のまとめで分かった。このほか、人身事故は前年比4件減の526件、けが人は同6人増の670人だった。

3人の尊い命を失った交通死亡事故3件は、いずれも伊那市内で発生。車を運転していた死者2人のうち1人はシートベルトを非着用だった。飲酒運転事故はなかった。

人身事故の発生場所で依然として上位となるのが交差点内の事故。件数は前年比33件増の313件だった。一方、例年、目立っている高齢者の関係する事故は同6件減の153件、飲酒運転事故は同3件減の7件だった。

市町村別の人身事故の発生状況は、伊那市322件(前年比2件減)、箕輪町104件(同22件減)、南箕輪村100件(同20件増)だった。

車が横転し、出火した交通死亡事故の現場(07年9月11日・伊那市西春近) -

伊那西スケート場 一般開放はじまる

伊那市横山の伊那西スケート場が17日、一般開放された。暖冬の影響で南側の一部のみの開放となったが、早朝から地元住民や近くの小学生ら約100人が利用。初滑りを待ち望んでいた人の表情も笑顔であふれた。営業は2月11日まで。

約10センチの厚さの氷が張った南側のリンクで、市内の小学生を対象とした「ちびっこスケート教室」などは実施していたが一般開放は見合わせていた。しかし、市民からの要望もあり、同部分のみを開放。前年度と比べ4日遅いシーズン入りとなった。

市教育委員会ではこの日、市民体育祭スケート競技を予定していた19日に開くことを決定。一周約200メートルの南側の特設リンクを使い、大会には約50人が出場する予定だ。

スケート場の開場は午前7時縲恣ッ10時、午後6時縲恣ッ9時の一日2回。今季は一部開放のため入場料は無料。問い合わせは、伊那西スケート場(TEL78・7597)へ。

一般開放された伊那西スケート場 -

小型消防ポンプ入魂式 伊那市消防団

伊那市消防防災課は17日、伊那消防署で市消防団で使用する小型消防ポンプ(可搬)4台などのための入魂式を開いた。ポンプが導入される高遠分団第4部、三義分団、藤沢分団第4部、消防団本部などの関係者ら約30人が出席し、安全を祈願した。

それぞれの分団で15縲・4年間使用していた小型消防ポンプの老朽化に伴い、市が本年度事業で新しいポンプと装備品のホース、吸水管など4セットを購入。4台のうち1台のポンプは消防団の予備として団本部に設置される。装備品などを含め購入費は約600万円。

入魂式で田畑安彦団長が「ポンプの機能を熟知し、有事の際にポンプの性能を発揮できるよう訓練を十二分にしてほしい」とあいさつ。導入される分団を代表し、藤沢分団の北原友二分団長は「住民のため、無事故、無災害に努力したい」と話した。

新しく導入した小型消防ポンプに献酒する消防関係者 -

伊那市用地選定委員会、小グループで評価方法を具体化するための検討

上伊那広域連合の新ごみ中間処理施設の建設地を検討する伊那市の用地選定委員会が17日、伊那市役所であった。前回までに小委員会が検討してきた用地選定にかかる評価方法を、より具体化するために3グループに分かれて検討。次回24日に開く小委員会で3グループの検討結果を持ち寄り、より具体化した評価方法をまとめることになった。また同日、活断層や地盤の強弱などをどう評価すればいいか、専門家の意見を聞くための勉強会も開く。

候補地の適正を判断する評価基準の判断方法については、委員の一部を選出した小委員会が検討してきたが、前回全体会に示した評価方法には具体化されていない部分も多かったことから、全体会を3つに分けた小グループの中で各委員から意見を出してもらい、それを参考に再度小委員会が評価方法をまとめることになっていた。

今回3グループで検討したのは▽小委員会で点数評価を行わないとした項目の具体的な評価方法▽点数評価すると決定した項目の中で、定義が具体化されていない部分(住宅群の定義、距離など)の定義付け▽評価方法そのもの竏窒ネど。

第2グループでは、点数評価する項目の中で用地取得費、造成費など、建設コストに関する項目のみ、建設金額によって極端に点数差が出てしまう現在の評価の方法につき「コストだけこんなに開きが出るのは公平性に欠ける」といった意見が出て、ほかの項目と同じ方法で評価することなどを提案する声もあった。

また、現在「近隣住民の理解度」「景観」などといった項目については点数評価はしないが、何らかの形で評価するということになっているが、「点数評価しない項目はどうやって評価の中に織り込んでいくのか」などといった質問も出た。 -

ニューイヤーコンサート

NPO法人クラシックワールド主催の地元出身アーティストを迎えた「ニューイヤーコンサート」が14日、伊那市生涯学習センターホールであった。会場を埋めた観客は、イタリア歌曲や日本歌曲などの世界をたん能した。

出演は伊那市出身の飯島達也さん(テノール)、駒ヶ根市出身の堀尾諭委さん(ソプラノ)、井沢久美子さん(ピアノ)。

飯島さんによるヴェルディ作曲「乾杯」で開演。プッチーニ作曲オペラ「トスカ」より「星は光りぬ」や、日本歌曲「かやの木山」などを熱唱。堀尾さんはイタリア歌曲のほかドビュッシー作曲カンタータ「放蕩息子」より「来る年も来る年もむなしく」などのフランス歌曲も披露した。

最後はヴェルディ作曲オペラ「椿姫」より飯島さんと堀尾さんの二重唱で「パリを離れて」を熱唱。観客は惜しみない拍手を送った。 -

伊那西スケート場 きょう一般開放

今季限りで廃止を検討している伊那市横山の伊那西スケート場が17日、一般開放される。約10センチの厚さの氷が張った滑走可能な南側部分のみの開放。今シーズンは、一部開放のため入場料は無料となる。開場は2月11日までの予定。

同スケート場は今季、暖冬の影響で恒例の小学生を対象とした「ちびっこスケート教室」や伊那西小学校体育授業を日陰部分の南側で実施。市民からの要望もあり、見合わせてきた一般開放を同部分のみ、開始することを決めた。

06年度の営業日数は19日間(05年度は37日間)。利用者数は有料617人(同1114人)、無料555人(同322人)。市は利用者や滑走可能日数の減少などを理由に、今季の利用状況を見てから来年度、廃止するかを検討していく。

同スケート場の開場時間は午前7時縲恣ッ10時、午後6時縲恣ッ9時の1日2回。問い合わせは、伊那西スケート場(TEL78・7597)へ。 -

伊那小学校 「転んでも楽しい」スキー教室

伊那市の伊那小学校3、5年生(237人)は15日、同市西春近の中央道伊那スキーリゾートでスキー教室を楽しんだ。児童たちは晴天の下、笑い声を響かせながらゲレンデに繰り返しシュプールを描いた。

同校のスキー教室は3縲・年生が対象。4、6年生は10日に教室があり、5年生以上はスキーとスノーボードのいずれを選び、スキー場のインストラクターが指導した。この日は各学年ごと技術に応じ、10人ずつのグループに分かれて学んだ。

初心者はブーツの履き方や、何度も転びながらスキー板をハの字にして滑る「プルークボーゲン」を学習。半日も立つと全員がリフトに乗って、約1キロのゲレンデを滑り下りるほど上達した。

スノーボードに挑戦した5年生の金沢佳樹君、平沢竜也君、橋爪愛樹君(いずれも11)は「いっぱい転んでしまったがやっぱり楽しかった。来年もスキー教室が楽しみ」と笑顔で話した。

インストラクターの指導で見る見る上達する3年生たち -

緑ヶ丘敬愛、伊那緑ヶ丘幼稚園の年長園児が伊那署で表敬訪問鼓笛隊演奏

伊那市の緑ヶ丘敬愛、伊那緑ヶ丘幼稚園(宮原満生園長)の年長園児42人が16日、伊那警察署の小嶋惣逸署長のもとを表敬訪問し、鼓笛隊演奏を披露した=写真。

同園の園児らが伊那署を訪れるのは約6年ぶり。実際の警察署を訪れることで警察官の仕事を間近に感じ、興味を持ってもらうおう竏窒ニ、企画。それに合わせ、この春同園を卒園する年長園児がこれまで練習してきた鼓笛隊の成果を披露することにした。

園児らは「スカイ ハイ」「世界に一つだけの花」など5曲を演奏しながら、元気良くマーチングを披露。

小嶋署長は「お巡りさんもみなさんの元気をいただいたので、寒さに負けず、頑張っていきたい。みなさんはここで、心を一つにしてみんなで協力し合うことを学んだと思う。一年生になっても、それを大切にしてほしい」と語った。

その後園児らは、パトカーへの乗車も体験。

宮原園長(56)は「お巡りさんが普段どういうことをしているかを体験の中で知ってもらい、日ごろの安全が守られていることを身近に感じてもらいたい」と話していた。 -

伊那市のブラジル人学校で地震体験車を使った避難訓練

阪神淡路大震災から13年目を迎えるのに合わせて、伊那市西春近のブラジル人学校「コレージョ・デザフィーオ」(飯島ヨシムネ校長)で16日、地震体験車を用いた避難訓練があった。同校に通う5歳から高校1年生まで約50人が参加。関東地震と同じマグニチュード7・9程度の揺れを体験しながら、身の守り方や緊急時の連絡方法などを学んだ=写真。

伊那国際交流協会(若林敏明理事長)が呼びかけで実現したこの取り組みは、災害時に十分な情報が得られず、被災する危険性の高い外国人在住者に防災や避難の知識を習得してもらうことを目的としたもの。上伊那に在住する外国人の約6割が日系ブラジル人である一方、ブラジルではほとんど地震の発生がないことから、今回の避難訓練を企画した。ブラジル人学校で体験車を用いた訓練が行われるのは、県内でも例がないという(県国際交流推進協会)。

生徒らは、数人ずつに分かれて体験車に乗り込み、火のもとの消火、机の下にもぐるなどの訓練を実施。

実際に揺れを体験した斉藤フェリッペ君(14)は「かなり揺れた。実際の地震ではきちんと対応できるか分からないので、今日学んだことを生活の中で取り入れて今後に備えたい」と話していた。

同校では2年前から緊急時の避難訓練などを行っているが、飯島校長(40)は「いきなり本番を経験するのでなく、実体験の中で訓練ができて良かった」と話していた。 -

保科正之公大河ドラマ実現に向け、全国組織立ち上げへ

江戸時代の高遠藩主・保科正之公のNHK大河ドラマ化に向けて活動する伊那市のドラマをつくる会は2月12日、東京都で全国組織の「名君保科正之公の大河ドラマをつくる会」(仮称)を立ち上げる。正之公生誕400年に当たる2011年の実現を目指す。

04年から始まった署名運動は100万人を目標に、これまで正之公とかかわりがある長野市若穂、福島県の会津若松市や猪苗代町などの協力を得てきた。さらにドラマ化に向けた気運を盛り上げようとつくる会メンバーに加わってもらい、活動を展開する。県などにも参加を呼びかけている。

2月の設立総会では規約や役員などを決める。

総会終了後、NHKへ出向き、25万人を突破した署名を添えてドラマ化を要請する。

つくる会では署名運動のほか、保科正之公生誕を記念した講演会なども開いている。

正之公は、3代将軍家光の弟で、7歳のときに高遠藩主・保科正光の養子となった。21歳で高遠藩主を務め、最上藩の城主、会津藩の城主を経て、4代将軍家綱の補佐役として江戸に詰め、飲用水のない江戸に玉川上水を開削、道路幅を広くする江戸の都市づくり、90歳以上の領民への口米給付など徳川の礎を築いた。 -

西箕輪南部保育園で羽広の獅子舞と与地の伊那節

地域の伝統文化に触れ、後世へと引き継いでいってもらおう竏窒ニ、伊那市の西箕輪南部保育園(塚本晶子園長)の園児約60人の前で15日、西箕輪地区に伝わる伝統芸能「羽広の獅子舞」と「与地の伊那節」が披露された。

約400年の歴史を持つ羽広の獅子舞は、西箕輪羽広地区で引き継がれてきた地域の伝統芸能。また、「与地の伊那節」も、西箕輪与地地区で300年近く踊り継がれてきた。 こうした伝統芸能は、各地区で保存会をつくり、親から子へと引き継がれているが、今回同園の保護者の中に各保存会の関係者がいたことから、公演が実現した。

この日は、羽広獅子舞保存会(城取誠会長)から4人、与地の伊那節保存会(伊藤千代春会長)から8人が参加し、最初に羽広の獅子舞が舞を披露。羽広の獅子舞は雌雄2匹の獅子が舞い合わせることで有名だが、この日は雄獅子のみが登場し、五穀豊穣(ほうじょう)や厄除け祈願などの意味を持つ5つの舞を園児らの前で舞うと、間近に迫る獅子の迫力に思わず「怖い」と目を閉じる園児もいたが、舞い終わると「すごかった」「面白かった」などといった声が溢れた。 -

第22回伊那消防組合消防職員意見発表会

第22回伊那消防組合消防職員意見発表会(同消防組合消防本部主催)は15日、辰野町役場で行った。組合管内の4消防署から代表7人が出場し、日ごろの消防、救助活動で感じたことや、思っていることなどを題材に発表した。

最優秀賞は、「あの気持ちを忘れずに」と題して意見発表した辰野消防署の小沢克裕消防司令補(45)が受賞。このほか優秀賞は、伊那消防署の桜井英和消防副士長(32)、箕輪消防署の工藤健介消防副士長(30)が選ばれた。

小沢消防司令補は、消防組織の広域化や救急需要の増大など、消防を取り巻く環境が変化しても、「誰のため、何のために活動しなければいけないのかとの原点を忘れてはいけない」と強調。その目的意識を持ち、冷静に活動することが消防士の責務だと訴えた。

県内14消防本部の代表者が集まる県消防職員意見発表会が2月7日、野沢温泉村である。3回目の県大会に出場する小沢消防司令補は「自分の伝えたいことをみなさんに理解してもらえれば。緊張せず、臨みたい」と意気込みを語る。

最優秀賞の小沢消防司令補(中)、優秀賞の工藤消防副士長(右)と桜井消防副士長 -

羽広獅子舞

雌雄2頭の獅子が舞い合わせることで全国的にも珍しいとされている「羽広の獅子舞」が13日早朝から、伊那市西箕輪羽広地区であった。

家内安全や五穀豊穣(ほうじょう)などを願う羽広の獅子舞は、400年近く引き継がれている小正月の伝統行事。仲仙寺本殿での舞い合わせの後は、雌獅子は北、雄獅子は南に分かれ、それぞれ各地区の家を回り、舞いを披露した。

午前7時、仲仙寺本殿では、集まった地域住民やアマチュアカメラマンなどの前で、2頭の獅子による「阿吽(あうん)の舞」が始まった。「肇(ちょう)国の舞」「剣の舞」「豊穣の舞」「浄(きよめ)の舞」「悪魔払いの舞」の5つの舞いで構成されており、雄獅子は勇壮に、雌獅子は静粛に舞った。

羽広獅子舞保存会の城取誠会長は「今年の舞は2頭の息が合っていて良かった」と感想を話した。 -

伊那消防組合07年の火災状況まとまる

07年に伊那消防組合管内で発生した火災件数は前年に比べて26件減の58件で、33件の火災があった1983年以来、24年ぶりに60件を切ったことがこのほど、同消防組合のまとめで分かった。火災発生件数は2年連続で減少している。死者は4人で前年比1人増、負傷者は5人で同比1人減だった。

火災の内訳は「建物」31件(同12件減)、「その他(廃材・枯れ草など)」16件(同15件減)、「車両」が8件(同3件増)、「林野」が3件(同2件減)。焼損面積は、建物1107平方メートル、林野17アール、車両9台。焼損棟数は全焼11棟など計39棟で20世帯、43人が被災した。

市町村別の発生数は、伊那市31件(同16件減)南箕輪村10件(同2件減)、箕輪町9件(同5件減)、辰野町8件(同3件減)だった。

原因は、「放火・放火の疑い」11件、「枯れ草焼き」6件、「たき火」5件、「たばこ」4件、「火遊び」4件、「電気配線・機器」4件竏秩B同消防組合によると06年現在、全国的に見て出火原因は、「放火」が10年連続で1位となり、「放火の疑い」を合わせると火災件数の約2割を占めるという。

伊那市狐島の曹洞宗龍光寺が全焼、焼死体が見つかった(07年5月30日) -

みはらしファームで五穀豊穣を願ってホンダレ様を飾り付け

伊那市西箕輪の農業公園みはらしファームは13日、五穀豊穣を願う小正月の伝統行事「ほんだれ様」を園内とれたて市場前に飾り付けた=写真。

かつては多くの家庭で小正月に飾っていたほんだれ様。その名前は「穂垂れ」に由来しており、米やアワ、ヒエなど、同地域で作られていた穀物の穂が垂れた様子を見立てている。

この日は同ファームのスタッフらが朝から集まり、事前に山から採取しておいた直径5センチほどの白木(コシアブラ、クルミ、カエデなど)を、約30センチ幅に切り、その木の半分だけ皮を削り、御幣約80本を作成。それを薪(まき)束に差し込まれた約4メートルのナラの木に、一つひとつ飾り付けた。

「何をやっているのですか」と、尋ねる観光客も多く、スタッフはほんだれ様の由来や意味などを丁寧に説明していた。

ほんだれ様は20日まで飾り、同日の午後1時から開くどんど焼きで焚(た)き上げる。 -

これからの観光について考える信州観光フォーラムが伊那市で開催

これからの観光のあり方について考える「信州観光フォーラム2008in伊那縲恍n域観光の展開と人材育成縲怐vが12日、伊那市の生涯学習センターであった。基調講演では、スイスに在住する傍ら、“観光カリスマ”として日本各地で講演活動を展開する山田桂一郎さんが、スイスの事例を交えながら地域に住む一人ひとりが地域の魅力を知り、その良さを伝えていくことや、人材育成が今後の観光の鍵となることを指摘。約300人の聴衆が集まり、上伊那地域の観光産業のあり方を模索した。

フォーラムは信州大学、伊那市の主催で開かれた。基調講演の講師を務めた山田さんは、観光客のニーズが多様化する現在、その地域の伝統や文化がそのまま生活の中に息づいている地域への観光ニーズが高まっていることを説明。「決して素材的なものの魅力だけではない。これは、『その地域らしさ』がいかに大切かということ」と語り、まずは地域の人たちが自分たちの生活に愛着を持ち、感動を伝えていくことが、ハード的なものでは対応できない観光の魅力の創出、リピーターにつながっていくことを示した。そのうえで、地域に精通した人材を育成の重要性を強調した。

また、県や市、農学部などで取り組む観光振興について報告もあり、農学部の唐沢豊学部長は、過疎化、荒廃が進む中山間地に眠る観光資源を掘り起こし、観光産業を発掘することで地域活性化を図ろうとする新たな取り組み「アルプス県ツーリズム」について紹介。こうした地域の魅力を発掘する人材を養成する場を同学部のコースとして導入し、そこで育った人材を再び地域に返し、観光振興に携わる人材育成をしていこうという構想を示した。

その後のパネルディスカッションでは、人材の重要性を再認識し、行政主導ではなく、民間主体の観光を確立しながら、各機関が連携、協力していく必要性を語り合った。 -

JC新春会員大会

伊那青年会議所(JC)の新春会員大会が12日夜、伊那市内であった。会員ら約80人が出席。08年度の事業発表などがあり、1年のスタートを切った。

唐沢幸利理事長は「自分たちの価値観を磨き、正しい判断基準を持って、豊かな社会の実現に向けたい」とあいさつ。

スローガンに「一所懸命!まもろう地球、つくろう未来竏鋳n域のみんなで勇気ある一歩を踏み出そう、世界が変わる夢を見ながら」を掲げ、重点活動として▽地球環境問題対策の実践▽住民と企業が主体となって行政との協働による地域づくりを進めるためのローカルマニフェスト推進運動の実施▽食に感謝する心、他国を思いやる心をはぐくむ魅力ある人材育成竏窒ネどを挙げた。会員は伊那市、箕輪町、南箕輪村の52人。 -

仲仙寺「仁王門」本体完成 春にはしゅん工

老朽化に伴う1世紀ぶりの建て替え工事を進めている、伊那市西箕輪羽広の天台宗「仲仙寺」の仁王門の本体がこのほど、完成した。門は県宝である木造金剛力士像を安置するもので、07年8月から改築工事を進めてきた。あとは門に彫刻を取り付け、道路整備を終わらせ、4月までにしゅん工させる予定だ。

05年に県宝の指定を受けた金剛力士像は、室町時代の主流仏師の作。明治中期の建立と推定される仁王門は、これまでに改修を繰り返したが、雨漏りなどによる像への影響を心配し、06年春に総代会で新築にすることを決めた。事業費は檀家450戸を中心とした寄付で約4千万円。

新しい門は木造の本格的な一層式楼(ろう)門。かわらぶきだった屋根は、銅板ぶき屋根の入母屋作りとなり、規模はこれまでとほぼ同じの幅7メートル、奥行3・6メートル、高さ7・3メートル。また、門と参道の石段などを元の場所から南側へ2・4メートル移動した。

師田香雪住職は「県宝の仁王さまにふさわしい立派な建物ができた。先輩方が約500年間守ってきた仁王さまをこれからは新しい門で守り、後世につなげていきたい」と話している。

今後は総代会を中心に組織する建設委員会が門の完成を祝い、春から秋の間に「落慶法要」を開く予定だ。 -

上伊那教職員美術展 ベル伊那14日まで

第34回上伊那教職員美術展が12日、伊那市日影のベルシャイン伊那店2階文化ホールで始まった。小、中学校の美術科担当教諭らでつくる上伊那美術教育研究会(酒井照明会長)の主催。14日まで。

20縲・0歳代の会員30が一人、1、2点ずつの計40点の絵画やデザイン画、石こう像などを出品。夏の研修会や教職の合間をぬって制作した力作が並ぶ。会場には児童や生徒らが多く訪れている。

作品は油彩や水彩などで描かれた風景画や人物画のほか、コンピューターを使ったデザイン画などジャンルは幅広い。今回は工芸作品にも力が入り、シカを題材に鍛金した高さ1・8メートルほどの大作などが目を引いている。

会員の一人、亀井政昭教諭(伊那養護学校)は「私たちが日ごろ取り組んでいる成果を足を運んで見てもらえるとうれしい」と来場を呼び掛けている。

入場無料。午前10時縲恁゚後6時(最終日は午後4時30分まで)。 -

伊那市の東春近柔道教室 新柔道場開場式

伊那市の東春近公民館、東春近柔道教室は12日、同教室が本年から練習の拠点として使う新柔道場(旧東春近支所)の開場式を現地で開いた=写真。小中学生の所属生徒や保護者ら約40人が出席し、新たな決意を胸に柔道に励むことを誓った。

同教室は、東春近田原にあるJA上伊那東春近支所の倉庫を柔道場として使い、1987(昭和62)年から活動。しかし、同倉庫は老朽化が進んでいるため、同市の協力を得て、旧東春近支所事務室を柔道場として使えることになった。

神事の後、久保村清一公民館長が「地元で続けたいとの保護者の熱い想いが叶った。ここで心身ともに立派な子どもが育つことを期待する」とあいさつ。伊藤信一保護者会長は「寒くて、おっくうになる季節だが、子どもたちが練習に参加できるよう送り迎えなどの協力を」と呼びかけた。

決意表明では、教室の生徒代表として伊藤航平君が「素晴らしい柔道場ができてうれしい。これからも一生懸命練習して強くなりたいと思う」と意気込みを語った。 -

公正な入札を実現する伊那市民の会、住民訴訟提訴へ

伊那市の土地開発公社の入札方法の不当性と、土地開発公社に、公金を支出する市の責任を問う住民監査請求を求めた「公正な入札を実現する伊那市民の会」(若林敏明代表)は11日夜、緊急総会を開いた=写真。集まった25人の請求人に対し、若林代表が2件の住民監査請求が却下されたことを報告。今後の方針について検討した結果、今回の却下を不服として伊那市長である小坂樫男氏を相手取って住民訴訟を提訴し、損害賠償などを求めていく方針を固めた。伊那市で住民訴訟が行われるのは初めて。若林代表は「改めて身の引き締まる思い。訴訟の必要性もみんなで確認できた。訴訟によって事実が解明されることが公正な入札制度が実現される一歩」と語った。

提訴は伊那市に対して求めた住民監査請求に絞る方針で、今後は、市に対する監査請求で請求人となった149人全員に訴訟に参加してもらうことを目指す。18日までに委任状を集め、予定では22日に訴訟を提出する。

この日、若林代表は「残念な報告をしなければならない」として、2件の請求が却下となったことを報告。「見積もり入札とは何なのか、依然して不透明のまま。公正で適正な入札のためには、過去もうやむやにせず、正していくことが必要ではないか」と訴えた。また、同会の代理人である松村文夫弁護士は「公社はともかく、市の違法、不当については監査もせず、門前で却下するのはひどい。裁判は公判廷で行われるため、今度は相手も言い分を出さなければならなくなる。正々堂々と訴訟をやるべき」とした。 -

伊那市農業者協議会 勉強会「夜なべ塾」

伊那市内の認定農業者で組織する市農業者協議会(白鳥廣明会長・185人)は10日夜、同市狐島のJA上伊那本所で、今後の農業のあり方を考えるための勉強会「夜なべ塾」を開いた。会員約20人が集まり、元国際協力機構農業専門家、井口尚樹さん=同市野底=を講師に話を聞いた。

井口さんはアジア、中近東、アフリカなどで30年以上、農業指導をしてきた。現在は、年間100日をフィリピンで過ごし、農業アドバイザーを務めている。勉強会ではこれらの経験を生かし、「海外農業の見聞」と題し、外から見た日本の農業の現状を語った。

井口さんは、農水省の資料をもとに、「国民1人1年当たりの米の消費量が1970年代から減ってきている」とし、日本人の食の欧米化が進み、米の需要が減っている現状を説明。「これからは行政を当てにせず、自分たちで自分たちを守るしかない」などと訴えた。

また、近年の急激な気候の変化についても、「フィリピンではエルニーニョ現象などの影響を受け、乾季と雨季の境がなくなっている。海水温が高くなれば日本だってただではすまされない。今後は台風が強くなると予想されているので対策を考えていかなくては」とした。

「海外農業の見聞」と題して講演する井口さん -

伊那西小スケート教室はじまる

伊那市の伊那西小学校(臼井和夫校長・71人)の3学期の恒例行事で、全校を対象としたスケート教室が11日、18日までの5日間の日程で始まった。子どもたちは午前7時過ぎからスケート場に集まり、約1時間半のスケートを満喫、天然リンクの感触を確かめた。

滑走しても安全な厚さの氷が全体に張らないためスケート場の一般開放はまだだが、児童たちは滑走可能な南側部分で初滑り。1月末を予定する市民体育祭で、それぞれが自己ベスト更新を目指すため技術向上に励んだ。

何度も尻もちをつく場面もあったが、子どもたちは寒さにめげず、はしゃぎながらスケートを楽しんだ。1年生の小林佑輔君(7)は「靴ずれになったがするする滑れて楽しかった。足が痛いけどこれからもいっぱい滑りたい」と目を輝かせた。

伊那西小のスケート教室が始まり、児童たちは初滑りを楽しんだ -

110番の日PR イーナちゃんや勘太郎も登場

1月10日は語路合わせで「110番の日」竏秩B伊那署などは10日、管内3カ所の大型店で、110番の正しい利用方法をPRするため、街頭広報活動を行った。署員や伊那防犯協会員ら計約30人が街頭に立ち、買い物客らに広報チラシを手渡した。

伊那市のアピタ伊那店南側出入り口付近では、関係者15人が参加。市のイメージキャラクター「イーナちゃん」のきぐるみと、「伊那の勘太郎」の衣装を着た警察官も登場し、買い物客らの注目を集めた。

広報チラシは、「110番は事件・事故の緊急電話です」とし、緊急でない場合は伊那署(TEL72・0110)に、相談ごとは県警本部警察安全相談室(026・233・9110)に連絡するなど、正しい利用方法を解説。110番通報の仕組みなども記した。

同署によると07年、県警本部通信指令室で受けた110番通報件数は9万7698件(前年比4913件減)で、このうち7万7552件(同3114件減)が事件・事故などの緊急的な通報。約1万2千件がいたずら電話や無応答などの電話だった。

「イーナちゃん」や「伊那の勘太郎」にふんしてPR活動する署員ら -

西春近南小で「ぞうきんがけリレー」熱戦交流

掃除の意識付けと交流を目的とした、「ぞうきんがけリレー」が10日朝、伊那市の西春近南小学校(唐沢武彦校長・163人)であった。全校を学年、性別に関係なく10班に分けて熱戦を展開。朝の冷気が立ち込めた体育館は、児童たちの熱気に包まれた。

競技は同校清掃委員会による、ここ数年続く企画で、児童総会でも実施の要望が集まる人気行事。体育館の壁から壁を折り返す、一人約50メートルのコースを使い、各班16人で、たすき(ぞうきん)渡しのスピードを競い合った。

足元を滑らせたり、コースを蛇行したりと、うまく前進できないチームメートには、仲間から声援が送られた。2組に分かれて行ったレースの1組目で優勝した1班の班長、平栗吾朗君(12)は「声も出ていてまとまりがあった。1位になれてびっくり」と笑顔を見せた。

チームの団結力を信じてぞうきんをつなぐ児童たち -

伊那西スケート場 ちびっこスケート教室開講

今シーズン限りで廃止を検討している伊那市ますみヶ丘の伊那西スケート場で7日夜、5日間の日程で市内の小学生を対象とした恒例の「ちびっこスケート教室」が始まった。スケート場の一般開放はまだだが、受講生たちは約10センチの厚さの氷が張った、滑走可能な南側部分で一足早いスケートを満喫した。

市教育委員会の主催で今季は、保育園児や中学生を含む42人が受講。子どもたちは初心者、中級者、上級者の3グループに分かれ、市体育協会スケート部から学んだ。初心者はいすを補助器具として使い、何度も尻もちをつきながら滑る感覚を味わった。

去年の夏、宮崎県から引っ越してきた伊那東小3年の中原綾子さん(9)は初参加。母親の晴美さん(40)によると「伊那に来たのだから冬のスポーツに挑戦しよう」と受講した。綾子さんは「まさかスケートに挑戦できるとは思わなかった。これからいっぱい滑りたい」と天然リンクの感触を楽しんだ。

一足早い天然リンクの感触を味わう子どもたち -

東春近小3学期始業式 伊那三曲協会18回目の演奏

伊那市の東春近小学校(中塚経子校長・373人)で9日、3学期の始業式に合わせ恒例の慶祝音楽鑑賞があった。伊那三曲協会のメンバー9人が訪れ、箏(こと)と尺八で新年を祝う2曲を演奏。児童たちは、しっとりとした音色に耳を傾け、気持ちを新たに新学期のスタートを切った。

音楽鑑賞は、日本古来の音楽に触れる機会とし、新年の新たな気持ちを音楽で感じてもらえればと始まった。18回目を数え、毎年、伊那三曲協会に依頼している。曲目は「希望の光」「ふじ山」で、「ふじ山」は児童たちが演奏に合わせて一緒に歌った。

中塚校長が「新年らしさ、日本らしさを楽しみましょう」とあいさつ。同協会指導普及委員長の福沢雅志世(靖子)さんは代表者として、「18年間、演奏が続けられ私たちも幸せ。この幸せを音楽に乗せたい」と曲を披露した。

5年生の春日瑠介君(11)は「毎回、よい演奏が聞けるので楽しみ。音楽で気持ちも落ち着き、これから3学期に向けて頑張りたい」と話していた。

東春近小で3学期の始業式に合わせて伊那三曲協会が演奏 -

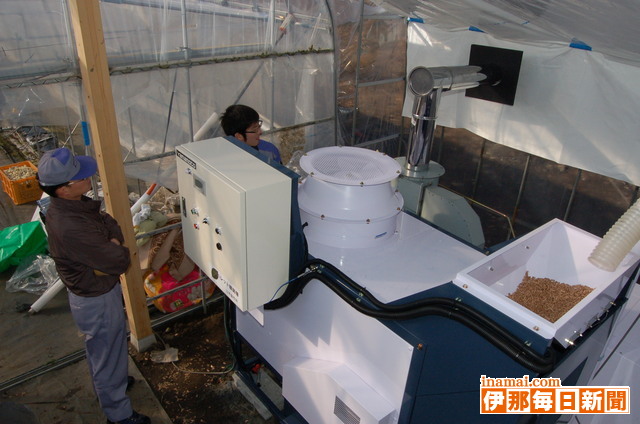

みはらしいちご園でハウス用ペレット暖房機の試験運転開始

重油、灯油などの燃料価格が高騰する中、伊那市西箕輪の「みはらしいちご園」は9日、ペレットを燃料とするハウス暖房機の試験運転を開始した=写真。みはらしいちご園の泉沢勝人組合長は「原油燃料に代わるものとしてペレットには期待している。試験の結果を見て、ペレットの方が良いということになれば前向きに検討したい」と語った。

原油の高騰は、重油などを燃料とする暖房機器を使うハウス栽培農家などの大きな負担となっている。その対策として、同園でもハウスの二重張りなど、さまざまな対策を講じてきたが、県や関係機関を通じて今回のペレット暖房機のことを知り、試験運転に協力する中で、今後、新たな暖房機として導入できないかを検討することとに決めた。試験運転は3月まで行う予定。

このペレット暖房機は農業用機械、ペレットストーブなどを製造する山本製作所(本社・山形県、山本丈実社長)が開発を進めているもので、昨年から一部で試験運転を実施。同園で試験運転するものは、さらに改良したもので、最大出力は約4万キロカロリー。1棟当たり330平方メートルから500平方メートルのハウスを温められる(今回は約120平方メートルのハウスで試験運転を行う)。最大出力で運転した場合、一時間当たり必要とするペレットの量は12キロとなる。

単純なカロリーベースで見ると、ハウス暖房用などに用いるA重油の発熱量は1キロ当たり約1万キロカロリー。上伊那農業改良普及センターによると、現在重油は契約単価で売買されているため、平均価格が分からない状況にあるが、全農の平均単価で比較すると、04年12月末には1リットル当たり52円だったものが、昨年11月初めには83円まで値上がりしているという。

一方ペレットは、上伊那森林組合の生産しているもので1キロ当たり42円。キロ当たりの発熱量は4600キロカロリー。 -

「まほらいな市民大学」 高遠よもやま

伊那市の「まほらいな市民大学」は10日、同市駅前ビルいなっせで、今年度8回目の講座を開いた。学生約100人が出席。伊東義人市高遠町地域自治区長が「高遠よもやま」と題し、桜の名所である高遠城址(し)公園など、高遠町の文化と人物について話した。

講演で伊東自治区長は、高遠町の4大祭りとして、4月に同公園である「さくら祭り」や2月に鉾持神社参道である「だるま市」などを紹介。さくら祭りは毎年、県内外から35万人が訪れ、来年度には累計700万人に達する見込みだという。

また、2代将軍徳川秀忠と大奥女中お静(志津)との間に生まれた、高遠藩主保科正光公の養子、正之公についても解説。4代将軍家綱の後見人として、玉川上水道の開設、飢饉に備えた備蓄米による共済制度を創設するなど、幕政を成功させた功労者とした。

まほらいな市民大学講座で講演する伊東高遠町地域自治区長

211/(水)