-

高遠北小で児童会まつり

伊那市の高遠北小学校で、今日、児童会が主催するまつり「みやのはら祭り」が行われた。

祭りでは、全校で育て収穫したサツマイモを、焼き芋や豚汁にして食べたり、さまざまなゲームをして楽しんだ。

児童会主催の「みやのはら祭り」は、年に1回行われる恒例行事で、学年の枠を越えて子ども達が交流できるよう縦割り班で楽しむ。

ゲームでは、何の動物のまねをしているかあてるジェスチャーゲームやジャンケンゲームなどが行われた。

このうちジャンケンゲームでは、メンバーがジャンケンに負けると全員が走らなければならないルールで、校庭では、ジャンケンの勝敗をめぐって歓声が上がっていた。

みやのはら祭りで優勝したチームには、手作りのメダルが贈られた。 -

グループホーム桜安全祈願祭

伊那市高遠町で8日、認知症患者のための「グループホーム桜」の安全祈願祭が行われた。

このグループホームを運営する高遠さくら福祉会や地元関係者などが集まり、神事が行われた。

グループホーム桜は、認知症の人たちが家事や趣味活動など、それまで自宅でしてきた日常生活を行いながら生活を送る場になる。

今回は地域に密着した施設にするため、利用者は伊那市内から募ることにした。

敷地は特別養護老人ホーム「さくらの里」の南隣りで、面積は約2200平方メートル、施設は木造平屋建て。

生活ユニットは2つで、1つのユニットで9人が一緒に生活する。

総事業費は1億5千万円。

来年3月に完成し、4月から開所する予定で、入所の受け付けはすでに始まっている。

詳しくはグループホーム桜開所準備室へ。 -

山麓一の麺街道フェスタ

国道361号に隣接する地域の麺を使ったご当地料理が集まる「山麓一の麺街道フェスタ」が7日、伊那市の高遠城址公園で始まった。

麺街道フェスタは、「麺」と「街道」にスポットを当て、街道沿いに隣接する地域の広域的な観光PRを目的に今年初めて開かれた。

会場には、地元の高遠そばやローメンのほか、361号線の最も西に位置する岐阜県高山市の高山ラーメンなど、6つのご当地麺料理の店が並んだ。

また高遠閣で、そばを世界にも発信していこうと「アマチュアそば打ち名人世界大会」が開かれ、そば打ち愛好家から素人の外国人まで32人が出場し、そば打ちの腕を競った。

そばの打ち方、そばの切り幅、並べ方などが審査の対象となり、審査員が出場者一人ひとりのそば打ちをチェックしていた。

大会の結果、南箕輪村の井口雅文さんが優勝、外国人枠の特別賞にモンゴル出身のエルデンバト・エルデンスブダさんが選ばれた。

麺街道フェスタは高遠城址公園で8日まで。 -

高遠町藤沢 広勝寺で上棟式

現在改修工事が行われている伊那市高遠町藤沢の広勝寺で7日、上棟式が行われた。

広勝寺は藤沢地区の集落から少し入った場所にある寺で、約460年前、江戸時代中期に建立された。

これまで茅葺き屋根を補修して使ってきたが、屋根が痛み雨漏りしていたことから、今回85年ぶりに改修工事が行われた。

この日は地域住民や工事関係者ら約40人が出席した。

建物が長く無事であることを祈念して、四隅の柱を酒や塩で清める儀式が行われた。

茅野憲雄住職は、「多くの人に支えられて改修することができた。とても立派な屋根が完成した」と話していた。

上棟式が終わると屋根の上から餅などがまかれ、訪れた人たちが拾い集めていた。 -

紅葉と桜の共演

伊那市高遠町の高遠さくらホテルの駐車場に植えられた桜が10月末に咲き始めた。現在、紅葉と桜の共演が楽しめる。

この桜は、「四季桜」と呼ばれるもので、さくらホテルができた17年ほど前に植えられた。

春・秋・冬と、年に3回花を咲かせるという。この桜は、11月中旬まで楽しめそうだ。 -

北海道犬による野生動物の追払い

来年度から本格化

北海道犬による野生動物の追払い事業を進める伊那市は、来年度から委託農家を中心とした野生動物の追払いを本格化させる。

伊那市高遠町三義で31日、今年最後となる北海道犬の合同訓練が行われ、伊那市から委託を受けた「追払い実施者の会」のメンバー7人が参加した。

伊那市では、増加する野生動物による被害を防ごうと、平成19年から北海道犬による野生動物の追払い事業を進めている。

1年目は事業の第1段階として専門家によるリーダー犬の養成を行い、2年目となる今年は第2段階として市内各地域の協力農家に犬を貸し付け、養成と追払いを実施してきた。

これまでに、西春近のリンゴ園でサルの群れを追い払い、その後サルが現れなくなるなどの実績が報告されている。

来年度以降は第3段階として、地域ごと複数頭のチームを編成し、要望のあった地域の追払い体制を強化する。

伊那市では、各地域から協力者を募り、今後生まれる北海道犬の子どもを配置していきたい竏窒ニしている。 -

高遠城址の秋まつり始まる

伊那市高遠町の高遠城址公園で31日、秋まつりが始まった。オープニングセレモニーが行われ、テープカットで開幕を祝った。

高遠城址の秋まつりは、桜だけでなく紅葉の美しさも楽しんでもらおうと開かれていて、今年で8回目。

まつり実行委員会の伊東義人会長は、「多くの人に訪れてもらい、商店街にも足を運んでもらって伊那市全体が活性化してほしい」とあいさつした。

公園内では、とん汁や農産物などの販売、菊花展などが行われている。

県内外からクラフト作家が出店するクラフトハーツでは、手作り品を並べた店が多く並んでいた。

また公園内の高遠閣では、訪れた人たちが打ちたての新そばを味わっていた。

今年は、紅葉が昨年より1週間ほど早く、今が盛りということで、訪れた人たちは紅葉狩りを楽しんでいた。

高遠城址の秋まつりは11月15日まで。7日と8日には「山麓一の麺街道フェスタ2009」が開かれる。 -

信州DC 観光名所を視察

長野県とJRがタイアップして全国から観光客を誘客する「信州デスティネーションキャンペーン」に向け、観光名所の視察が29日、伊那市高遠町で行われた。

JRグループや全国の旅行代理店の関係者18人が参加した。

視察旅行は県などが企画したもので、旅行代理店などに名所を紹介して旅行プランの参考にしてもらい、信州を訪れてもらうねらいがある。

視察は1泊2日で、上下伊那の名所を巡る。

このうち高遠町の進徳館では、伊那市の職員が、江戸時代から残るかやぶき屋根の建物で、学問所として使われていたことなどを説明した。

ある旅行代理店の営業担当者は、「個人向けプランに高遠城址公園周辺と温泉をからめたプランを提案したい」と話していた。

信州デスティネーションキャンペーンは、現在プレキャンペーン期間中で、本番は来年秋を予定している。 -

高遠町地域協 地域課題の改善要望

伊那市高遠町地域協議会は28日、小坂樫男伊那市長に、地域が抱える課題について改善に取り組むよう要望した。

協議会の北原公雄会長ら3人が伊那市役所を訪れた。

協議会では旧高遠町時代から住民が協議していた「高遠町すみよい地域づくり計画書」について、どこまで計画が進んでいるか審議してきた。

その結果、過疎化対策や道路整備などが遅れているとして、今回市長に要望することにした。

内容は過疎集落支援や地域公共交通対策の充実、また有害鳥獣対策、商店街活性化策などを挙げている。

北原会長は、「地域の要望について来年度予算に反映させてもらい地域活性化と発展につなげていきたい」としている。 -

アマランサスの絵お礼プレゼント

伊那地域アマランサス研究会は26日、アマランサスの絵を描いた伊那市の園児にお礼のプレゼントを贈った。

伊那市内の保育園を代表して、26日は高遠第1保育園で、研究会加工部会の伊藤好部会長らが、園児にお絵描き帳を贈った。

研究会は、アマランサスに、より関心を持ってもらおうと、今年初めて園児の絵画作品展を計画した。

高遠第1保育園では、年長児26人が、自分たちで育てたアマランサスを描いた。

伊藤部会長は、「絵を描いてくれて本当にうれしい。アマランサスをぜひ覚えて、興味を持ってください」とあいさつした。

研究会の呼びかけで、今回は市内8つの保育園で年長児を中心に248人がアマランサスの絵を描いている。

絵画作品展は11月2日から13日まで、伊那市役所市民ホールで開かれ、すべての作品を展示する予定。 -

秋まつりに向け飾り菓子準備

伊那市内の菓子店で作る高遠菓子商組合は、高遠城址公園で31日から開かれる秋まつりに向け和菓子作りに追われている。

伊那市高遠町の菓子屋あかはねでは、今週末から開かれる「高遠城址の秋まつり」に向け飾り菓子作りが行われている。

地元の菓子屋4店で作る高遠菓子商組合は、地域活性化と和菓子の普及を目指して高遠城址公園で開かれる秋まつりに去年から共同制作の飾り菓子を出展している。

6月から構想を練り始め9月から制作を開始、現在まさに追い込みの時期に入っていて、徹夜する日も少なくないという。

モミジや枯れ葉など、秋らしいものをコンセプトに作品づくりが進められていて、モミジ、ツバキ、柿などすべてが和菓子で作られている。

高遠城址の秋まつりは31日土曜日からで、飾り菓子は高遠城址公園の北口近く、高遠閣の1階に展示される予定。 -

高遠町地域協 「まちづくり計画」検討結果まとまる

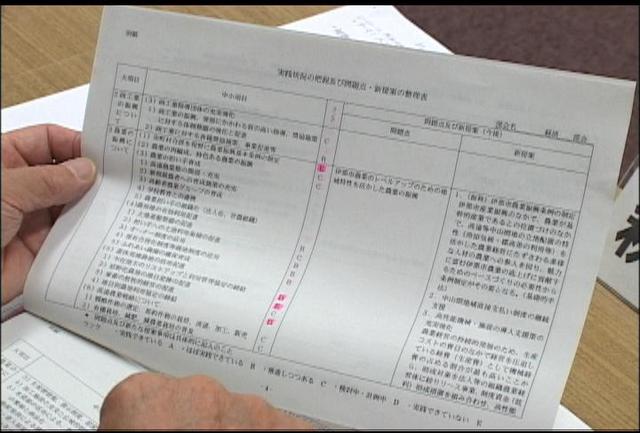

伊那市高遠町地域協議会が4月から検討を進めてきた「まちづくり計画」の進捗状況の評価についての結果がまとまった。

21日夜開かれた地域協議会で、3つの部会が検討してきた結果を報告した。

協議会では、旧高遠町の策定員会が平成17年に策定した合併後のまちづくり計画が実践できているかどうか、21の項目別にA縲廢の5段階で評価した。

実践できていると評価したAランクが多かったものは「福祉のまちづくり」。

「福祉のまちづくり」では、37項目中22項目がAランクと評価され、障害者就労施設の充実、宅幼老所への補助、保育園の現状維持が実践できていると評価された。

一方、実践できていないEランクが多いものは、「交通対策」と「定住対策」で、国道152号の歩道整備、横断歩道の設置、市営住宅の建設、町内で働ける場所の確保などが、実践されていないEランクとした。

高遠町地域協議会では、評価結果を28日に小坂樫男市長に報告し、実践できていない項目については、問題点を指摘し、実践するための提言をすることになっている。 -

伊澤修二先生記念音楽祭へ

芸大生が高校生に合唱指導

24日に開かれる伊澤修二先生記念音楽祭を前に、高遠高校の生徒らが14日、東京芸術大学の学生から合唱の指導を受けた。

高遠高校や辰野高校の合唱部員ら約20人が集まり、東京芸術大学音楽部の大学院で指揮を学ぶ田中祐子さんから指導を受けた。

「伊澤修二先生記念音楽祭」は、高遠町出身の伊澤修二をたたえようと始まった。

伊澤修二が初代学長を務めた東京芸術大学の学生も学生オーケストラとして演奏を披露していて、一般市民などでつくる合唱団との合同演奏も行っている。

高遠高校の生徒は毎年この合唱に参加して、現在、音楽祭に向け練習を重ねている。

この日の指導で田中さんは、今回の合唱曲が十字架に張り付けられたキリストを見た聖母マリアの悲しみを歌ったものであることを説明した。

田中さんは、「合唱祭では若いみなさんが一番の戦力となると思うので頑張ってください」などと話していた。

音楽祭では地元の小中学生なども演奏する。

第23回伊澤修二先生記念音楽祭は、24日に伊那市の県伊那文化会館などで開かれる。 -

藤沢ウォーキング

地域の歴史を学びながら歩く第1回藤沢ウォーキングが11日、伊那市高遠町で開かれた。

11日は、地区住民80人が参加し秋空の下、藤沢御堂垣外地区を歩いた。

このイベントは、地域の歴史や文化をあらためて知ろうと高遠町公民館藤沢分館が今年初めて開いた。

去年までは秋の運動会を行っていたが、年々参加者が減少傾向にあるため今年、ウォーキングイベントを企画した。

参加者は朝9時に藤沢多目的集会施設を出発し約3キロ先の藤沢城址を目指した。

途中、江戸時代の宿泊所跡の門や「建御名方神」が祀られている諏訪社などを見学した。

藤沢分館の保科増昭分館長は、「予想以上に参加していただいた。来年も継続してこのイベントを行っていきたい」と話していた。 -

台風18号 伊那谷を通過

非常に強い勢力で8日、本州に上陸した台風18号は、午前8時ころ上伊那地域に最も接近した。伊那市高遠町では、降り始めからの雨量が95ミリに達し倒木などの被害があった。

8日午前中に上伊那地域にもっとも接近するとみられていた台風18号は、午前5時頃愛知県の知多半島に上陸。上伊那地域でもこの頃から風雨が強まった。

公共交通機関にも乱れがあった。JR飯田線は、7日に始発からの運休を決定。関東や中京、大阪を結ぶ伊那バスは、朝のうち名古屋線や大阪線などで運転をとりやめた便もあった。

午前8時頃、台風は上伊那地域に最も接近した。伊那と木曽を結ぶ国道361号の姥神トンネルの木曽側では、倒木があり午前8時15分から通行止めになり、午後になって復旧した。

伊那市高遠町では、降り始めからの雨量が午前11時現在で95ミリを観測した。

高遠町の藤沢と長藤の栗田地区では、全世帯が午前7時30分から停電になり、午前9時に復旧した。

伊那市は、午前8時30分に災害警戒本部を設置。被害状況などを確認し、午前11時20分に被害の拡大が見られないことから本部を解散した。

被害は、雨量の多かった高遠地区に集中した。

国道152号の杖突峠は、倒木により大型車が通行できない状況になり、午前9時に復旧した。

心配された台風18号だが、正午ごろには雨も上がり、雲のすき間からは青空も見られた。

一部運休となっていた中央高速バス名古屋・関西方面の運行は8日午前9時から通常運行。倒木により姥神トンネルから木曽側が通行止めになっていた国道361号線は、午後3時に通行止めが解除となった。

また伊那市高遠町の松倉地区の停電は午後3時に復旧した。 -

高遠町高齢者慰安会

伊那市高遠町の高齢者慰安会が7日、高遠町文化体育館で開かれた。

高遠町地区には現在75歳以上の高齢者がおよそ千500人いて、今日はその4分の1にあたる370人が参加した。

慰安会は高齢者の長寿の祝いとして、また交流の場として高遠町が毎年開いているもの。

慰安会では高遠町地区の公民館講座で練習をしている踊りや唄、琴などの10団体が練習の成果を披露し、会場を盛り上げていた。

参加したあるお年寄りは「同じ地域に住んでいてもなかなか顔を合わせる機会がない。今日はいろんな人と交流出来てとても楽しかった」と話していた。 -

麺街道フェスタ 11月7、8日開催

国道361号を麺街道と位置づけ地域の活性化につなげようと、麺街道フェスタ2009が今年も伊那市高遠町の高遠城址公園内を中心に11月7日と8日に開催される。

イベントのメーンとして、アマチュアソバ打ち名人世界大会が行われる。

6日は、麺街道フェスをPRするのぼり旗が伊那市役所でお披露目された。

麺街道フェスタは、麺を通じた情報発信や地域間での連携を深め活性化につなげようと去年から開かれている。

今年は国道361号沿いの麺所にスポットをあてたイベントで、伊那市のローメンや木曽町のとうじそば、岐阜県高山市の高山ラーメンなどを味わうことが出来る。

会場は高遠城址公園周辺で行われ、そばやラーメンが味わえるほか伊那節や木曽節といった郷土芸能が披露される。

また、信州そば発祥の地をPRしようと今年初めてアマチュアそば打ち名人世界大会と銘打った企画が行われる。

この大会は、そばの出来栄えを競うもので、優勝者には賞金5万円が贈られる。

定員は100名で参加資格はアマチュアであることが条件。 -

入笠牧場下牧

JA上伊那が伊那市高遠町の入笠牧場に今年6月に放牧した牛の下牧が30日から始まった。

JAでは、種付けや酪農家の労働負担軽減のため、上下伊那や諏訪地域の酪農家の牛を夏場に入笠牧場に放牧している。

今シーズンは、約100頭が標高1800メートルの涼しい牧場で過ごした。

下牧は、その牛たちを再び酪農家のもとへと返す作業で、一頭一頭、体重や健康状態、妊娠の有無をチェックして牧場を後にする。

詳しい検査を行わないと正確な数値は出ないが、約8割の牛で妊娠が確認された。

放牧されていた牛は、生後6ヵ月から2、3歳までのホルスタインがほとんどで、ひと夏を牧場で過ごしたことで足腰が強くなり、体重も増えていた。

今年は、ニホンジカの食害対策として、防護柵などを設置し、牛が食べる牧草も確保した。

牛の入笠牧場からの下牧は10月1日も引き続き行なわれることになっている。 -

子育てサークルと園児が交流

伊那市高遠町の子育てサークルと保育園児が今日、体操などで一緒に体を動かして交流した。

29日は高遠町図書館で交流会が開かれた。

交流したのは子育てサークル「プチアンパンマン」と高遠第2第3保育園の年長児。

この交流会は小さな子供同士がふれあう機会にしようと開かれていて今年度3回目。

子育てサークル「プチアンパンマン」は、未就園児とその親で集まる会で、工作や運動会などをして楽しんでいる。

29日の交流会は園児らが、運動会で発表した体操や歌を歌った。

また、手遊びも行われ、園児と未就園児が一緒になって元気いっぱいに体を動かしていた。

高遠第2・第3保育園の伊藤美智子園長は「園児達は毎回この会を楽しみにしている。今後も子ども同士のふれあう機会をつくっていきたい」と話していた。 -

三峰川まつり マス釣り楽しむ

三峰川で釣りをして楽しむイベント「三峰川まつり」が27日、伊那市高遠町の三峰川河川敷で行われた。親子約60人が訪れ、子どもたちが釣りを楽しんだ。

このまつりは、三峰川に清流を戻そうと活動している三峰川みらい会議が開いているもので、今年で5回目。

河原に石で囲って作った池に、体長25センチほどのマス300匹が放流された。

子どもたちは、池に釣り糸を垂らしてマス釣りに挑戦した。

マスは、なかなか思うように釣れず、子どもたちは竿を手にじっと水面を見つめていた。

マスが釣れると、親が手伝ってバケツなどに入れていた。

三峰川みらい会議では、「川に親しんで、河川敷で楽しく遊んでほしい」と話していた。 -

高遠高校生 カヌー体験

伊那市の高遠高校の3年生が17日、高遠ダムでカヌー実習を行った。

高遠高校では、科目でスポーツを選択している生徒らが、ゴルフなどさまざまなスポーツを体験している。この日のカヌー実習もその一環で行われた。

スポーツを選択している3年生で20人が、2人乗りや1人乗りのカヌーを体験した。

高遠さくらホテル付近を出発し、1時間ほどかけて長谷の大明神付近まで川を上り、また下っていた。

中には川に落ちてしまう生徒もいたが、それぞれがカヌーを上手に扱って川を下っていった。 -

内田孝蔵の系譜特別展

旧高遠町出身の名医 内田孝蔵に関する資料展が、伊那市の高遠町歴史博物館で開かれている。

内田孝蔵は、明治14年、旧高遠町の東高遠に生まれ、同じく高遠出身の音楽教育家・伊澤修二のいとこにあたる。

東京で眼科医院を開業し、明治、大正、昭和時代にかけて、眼科医として活躍した。

会場には、内田孝蔵の写真や、資料など74点が展示されている。

内田家には、高遠藩の藩校・進徳館で使われていた書籍が数多くあり、孝蔵は幼い頃から本に親しんできたという。

福岡医科大学で眼科を学び、卒業後ドイツに留学、帰国後は、当時日本で一番大きなビルとされていた東京の丸の内ビルに、43歳で眼科医院を開業した。

また、大正12年の関東大震災では、眼に傷を負った人を、無料で治療した事などからも、その名が全国に知れ渡るようになった。

内田孝蔵の系譜「高遠が生んだ日本の名医」は11月29日まで伊那市の高遠町歴史博物館で開かれている。 -

新宿・高遠連絡きっぷ販売へ

中央高速バスとJRバス関東の路線バス「高遠線」の乗車券をセットにした連絡きっぷの販売が来月10日から始まる。

連絡きっぷは伊那市の高遠町と長谷地区を結ぶ高速バス「南アルプス号」の運行が今年7月で廃止されたことを受け、利用者の利便性を確保しようと販売される。

連絡きっぷは伊那、新宿間の高速バスと伊那、高遠間の路線バスの乗車券をセットで販売する。料金は高速バスの運賃、大人片道3,460円、子ども片道1,730円と同額。

これにより路線バス料金の大人片道510円、子ども片道260円分安くなり平日では伊那バスターミナル発、新宿行きへ13本、土日は11本で乗り継ぎが可能となる。

販売場所は高遠駅、伊那バスターミナル、新宿高速バスターミナルの3カ所で、販売するJRバス関東、伊那バス、京王電鉄バスでは高遠地区の住民、また東京から高遠へ訪れる人たちの足として利用してもらいたいとしている。 -

高遠城下まつり

伊那市高遠町の高遠城下まつりが5日、本通りで開かれ、5年ぶりの復活となる子供騎馬行列が披露された。

本通りを歩行者天国にして開かれた高遠城下まつりでは、高遠北小学校の児童らが子ども騎馬行列を披露した。

騎馬行列は、高遠藩主だった保科正之が今の山形県にあたる最上藩に移るときに、高遠町藤沢の貴船神社に行列の時に使う道具を奉納したのが始まりとされている。

行列ではちょうちん持ちや鉄砲隊、大将など約50人がそれぞれ当時の衣装に身を包み本通りを練り歩いていた。

子供騎馬行列は伊那市の無形文化財に指定されていて、城下まつりで披露するのは5年ぶりとなった。

通りには児童らの行列を見ようと多くの人が集まり、城下町の雰囲気を味わっていた。 -

絵島の法要

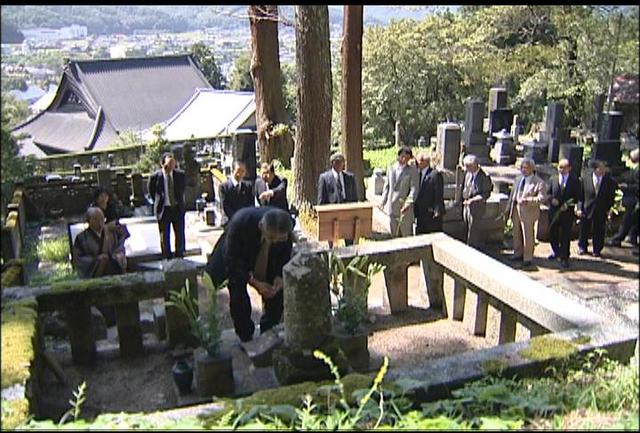

江戸時代、囚われの身としてその生涯を高遠で過ごした絵島を偲ぶ絵島の法要が5日、伊那市高遠町の蓮華寺で行われた。

今年で269回目となる法要には伊那市高遠町などから関係者約30人が参列した。

絵島は江戸城で7代将軍家継の母、月光院に仕えていた。

しかし幕府内の権力争いに巻き込まれ、絵島生島事件の罪人として高遠に流刑となった。

またこの事件で恋仲を疑われた役者の生島も三宅島に流された。

囚われの身となった絵島は33歳から61歳までの27年間を高遠の囲み屋敷で過ごした。

囲み屋敷での絵島は心の安らぎを求め法華経を信仰し蓮華寺住職の法話を聞き、お経を唱える毎日を過ごしたといわれている。

そして遺言により、蓮華寺に埋葬された。

法要には、絵島生島事件の縁で交流がある三宅島の平野祐康村長も訪れた。

参列した人たちは、高遠に流され悲運の生涯を過ごした絵島を偲び、冥福を祈っていた。 -

ポレポレの丘でトマト摘み

伊那市高遠町のポレポレの丘を管理運営している高遠花摘み倶楽部は、近くの保育園児を招いてミニトマトの収穫を体験してもらった。

ポレポレの丘に招かれたのは、高遠第一と第四保育園の年長児。

高遠花摘み倶楽部では、自然公園を知ってもらい、子どもたちに親しんでもらおうと去年も保育園児を招いた。

理事長の赤羽久人さんから、花と野菜を一緒につくると美味しい野菜ができることや組み合わせで虫がつきにくくなることなどを聞いた後、畑に入りミニトマトをもぎ取っていた。

公園内には、ミニトマトのほかに夕顔やゴウヤなど20種類の野菜が栽培されている。

赤羽さんは、作る楽しみ、見る楽しみ、食べる楽しみを提案していきたいと話していて、子どもたちにも「また遊びに来てくださいね」と呼びかけていた。 -

青年のうたごえ祭典イン伊那

音楽を通じてはげましあい元気になろうと、8月29日と30日の2日間、青年のうたごえ祭典イン伊那が高遠青少年自然の家で開かれた。

このイベントは、不況により悪化する社会環境の中、歌声を通じてつながりあい元気を出していこうと開かれた。

実行委員会の呼びかけにより全国から20団体、70人が参加して歌声を披露し合った。

29日には、メインとなる野外音楽祭が開かれ、フォークギターの弾き語りや田楽座などゲストの演奏もあった。

長野市の戸谷英城実行委員長は、「青年たちの歌声のネットワークを生きる力にしていきたい」と話していた。

また地元から参加したある女性は、「派遣切りにあい、自分も元気になりたい。音楽を通して人とつながり元気を分かち合いたい」と話していた。 -

高遠高校文化祭「兜陵祭」

伊那市の高遠高校の文化祭「兜(とう)陵(りょう)祭」が29日から一般公開となり、会場では様々なイベントが行われいる。

今年49回目を迎えた兜陵祭は「もう日常じゃものたりない」をテーマにクラス・部活がそれぞれ販売や展示を行っている。

このうち体育館では、合唱部や吹奏楽部が日ごろの練習の成果を披露した。

ここでは高遠高校と交流のある群馬県高崎市の創造学園大学の学生が友情出演し、バリトン独唱やフルートの演奏を披露し会場を盛り上げていた。

また図書室では福祉コースの生徒がうちわの表裏を使った紙芝居「うちわシアター」を上演していた。

高遠高校の文化祭「兜陵祭」は30日まで一般公開されていて、30日は午前11時から午後2時30分までとなっている。 -

高遠ブックフェス

本をテーマにしたイベント、高遠ブックフェスティバルが29日、伊那市高遠町で開かれた。

このイベントは本を通して、地域の活性化を図ろうと、古本屋経営者らでつくる実行委員会が開いたもの。

今回が初めての開催となるブックフェスティバルは県の元気づくり支援金およそ500万円の補助を受けている。

高遠町内の歩道にはいたるところに本棚が設置され、訪れた人たちが、興味のある本を路上で読んだり、買い求めたりしていた。

実行委員会では高遠を、本好きの人たちが集まるイギリスの「ヘイ・オン・ワイ」のような町にしてみたいと、今回のイベントを企画した。

高遠ブックフェスティバルでは本の販売のほか、本に関する様々なイベントがおこなわれた。

そのうち絵本作家、スズキコージさんによる『本からとびだせ大行進』では親子連れが、大きな山車づくりに挑戦した。

完成した3体の山車は木で骨組をつくり、ダンボールをはったあと、スズキさんと子どもたちが色をつけたもので、絵本から飛び出した不思議な動物をイメージしている。

スズキさんと子どもたちは30日、この3体の山車を引いて高遠の街中を行進することにしている。

29日は他に直木賞作家の角田光代さんが高遠町総合福祉センターでトークショーを開いた。

角田さんは2005年に出版した『対岸の彼女』で直木賞を受賞している。

角田さんは、集まった人からの「なぜ小説家になったのですか」という質問に「子供の頃、小説がはじめて魅了された娯楽でした。小学校の時には文集で作家になりたいと書き、これまで小説以上に興味をもつものがありませんでした。」と答えていた。

会場には角田さんのファンなど、およそ200人が集まり、話しに耳を傾けていた。

高遠ブックフェスティバルは30日までで、角田さんらによる本の町シンポジウムや、古本を販売した収益で学校図書館を充実させる子どもブックリサイクルなどが行われる。 -

国道152号沿いの花壇の花が見ごろ

伊那市高遠町の国道152号沿いの花壇の花が見頃となっている。

27日は、花壇を管理している伊那市振興公社のメンバーが、咲き終わった花を摘み取る作業を行っていた。

この花壇は、霜が降りる10月下旬まで楽しめるという。

3011/(日)