-

信州高遠美術館で高崎昇平日本画展

伊那市の信州高遠美術館で画家高崎昇平さん=東京都在住=の日本画展が開かれている。雪、川、海をテーマに水のうつろいを描いた作品と、「桜・伊那路」を画題にした作品25点を展示。30日まで。

高崎さんは「第1回信州高遠の四季展」で大賞を受賞している。

水面に浮かぶ桜の花びらを描いた「あたたかな漂い」、雪の降る中に立つ木を描いた「冬に立つ」など。

午前9時縲恁゚後5時。5月6日まで無休。入館料は一般500円、小中学生150円。高遠桜まつりの期間は高遠城址公園入園券持参者は割引。

問い合わせは、信州高遠美術館(TEL94・3666)へ。 -

伊藤三千人さん油絵展「信濃路の四季」

伊那市高遠町勝間出身で、一水会会員の洋画家伊藤三千人さん(75)=神奈川県相模原市=の油絵展「信濃路の四季」は8日まで、伊那市日影のベルシャイン伊那店2階文化ホールで開いている。生まれ育った同市の風景を中心とした作品45点を展示販売している=写真。

同ギャラリーで2年ぶりとなる個展には、明るい色彩と躍動感あふれる個性的なタッチで描いた、2号縲・0号サイズの新作を出品。50号の大作「高遠の春」は、国道361号・高遠町入口から正面に雄大な仙丈ケ岳を望み、桜の開花でにぎわう町並みを表現した。

伊藤さんは高遠高校で中川紀元氏に油絵の指導を受け、一水会創立運営委員の木下義謙氏の知遇を得て、高校卒業後上京。木下氏に師事する一方で、文化学院美術科で絵画を学ぶ。現在は神奈川県の自宅にアトリエを構え、伊那市などで個展活動を展開している。

伊藤さんは「古里の風景を一番美しく感じる。南、中央アルプスを眺めて育った少年期から、この山々の美しさを追求したいと描き続けてきた。ここ2年間描き続けてきた成果を一堂に並べたので、ぜひ見てほしい」と来場を呼び掛けている。

午前10時縲恁゚後6時(最終日は午後4時)。 -

全国を見て郷里の良さを改めて実感 板山総代 伊東基博さん(63)

やっぱり、川の流れのように自分の生まれ育った集落の流れも絶やしたくない。そう思うんです?。

板山は高遠町の山あいにある40戸ほどの小さな集落。中山間地で問題となっている過疎化、高齢化、野生動物による農作物被害などは、この集落でも例外なく深刻化している。

その集落を守るため、地域一丸でさまざまな取り組みを展開している。

先日は桜の季節を前に、集落内にある約80本のタカトオコヒガンザクラをテングス病から守るため、病巣を持つ枝の切り落とし作業を実施。また、現在は有害鳥獣被害対策のため、住民結束のもと、集落全体を囲う電気防護さくの設置を進めている。

「集落にある樹齢40年以上になるタカトオコヒガンザクラは見事。ここは高遠城址公園への通り道だから、その行き帰りに立ち寄ってくれる人もいるんです。小さな集落で、過疎化も進んでいるけど、春は美しいし、山では山菜やマツタケが採れる。人情も豊か。高齢化や過疎化も進む中、ますます隣同士の支え合いが重要になる。昔は“結い”といって、家族や親戚同士で助け合ってお田植をするのが普通だったけど、その“結い”に似ている」と語る。

◇ ◇

高校卒業後、国家公務員兼大学生となり上京、地元を離れた。仕事では出張することも多く、全国各地の実情を見て回ってきた。

板山より更に山奥深い地にある山村、瀬戸内海の離島、都市の中にある市街地?。

はたから見れば誰もがうらやむ素晴らしい環境のように思える都市も、過疎化や高齢化、商店街の空洞化など農山村地域と同様の問題を抱えている地域もあり、都会の雑踏の中で生活しているお年寄りの姿も切なく見えた。

「私たち山国の者には瀬戸内海の離島などは、素晴らしい場所のように思うけど、実際には若者が島を離れ、診療所や商店もないという厳しい現状。都市部の商店街はシャッター通りとなっていることも多かった。全国各地を見て回る中で、改めて自分の住んでいる村の良さを実感しました」と語る。

◇ ◇ -

高遠中学校で観桜期ボランティアに向けた学習会

伊那市高遠町の高遠中学校は31日、同校生徒による観桜期中の駐車場ボランティアに向けた学習会を同校で開いた。新2・3年生100人が参加し、観光客の質問に答えられるように、高遠についてあらためて学んだ。

高遠中学校では毎年観桜期中に校庭を駐車場として開放していることから、土・日曜日に同校生徒が売店業務やパンフレットの配布などのボランティア活動を行っている。今年は12、13日と19、20日の4日間のボランティアを予定。

学習会では伊那市観光協会高遠支部の飯島進理事長が講師となり、織田信長の軍勢による高遠城攻めの際のエピソードや保科正之についてなど高遠町の歴史にまつわる話や、標高や気温、人口など高遠町の概要を説明。また同支部の阿部凱人事務局長からは生徒たちに配布されたミニガイドに対する説明があった。

生徒会副会長の守屋敦史君は「当日は礼儀正しくしたい」と意気込みを話していた。 -

高遠町で誕生証書授与式

伊那市の高遠町総合支所は27日、今年度2回目の誕生証書授与式を高遠町保健センターで開いた。昨年7月縲・2月に生まれた子どもと、昨年10月の授与式に出られなかった子ども合わせて27人に生後1縲・カ月時に取った手形足形が載った誕生証書と出生祝金(1人目3万円、2人目5万円、3人目7万円、4人目以降10万円)と絵本が贈られた。

誕生証書授与式は、高遠町が伊那市との合併以前から定住促進と子育て支援の一環として取り組んできた事業で、今回で113回目となる。合併時の取り決めにより、09年までは同事業を継続する。

今回の授与式は証書の授与や記念写真の撮影、市の保健士による子育て講座など、人数を考慮して2回に分けて行われた。

伊那市高遠町の07年度の出生者数は42人(06年度54人)だった。 -

桜の開花を前に伊那市商工会が高遠城址にぼんぼりを飾り付け

桜の開花を前に伊那市商工会(森本光洋会長)は24日、高遠城址公園の夜桜を妖艶(ようえん)に浮かび上がらせる「ぼんぼり」145基を園内に飾り付けた=写真。

「桜の名所」として全国から多くの観光客が訪れる高遠城址公園。園内の夜桜を幻想的に映し出す「ぼんぼり」は昨年新調したばかり。高さは約2・5メートル、ぼんぼりの部分は光の色彩を穏やかにする赤白の2色の張り合わせになっており、赤色の部分にはスポンサーとなった地元企業の名前が書かれている。

森本会長(65)は「桜は夜がきれい。ぼんぼりはお花見らしさを演出してくれる。訪れた人に、浮き浮きしてもらえる雰囲気をつくり出せれば」と話していた。

先日発表された高遠城址公園の開花予想は4月11日ころとなっている。 -

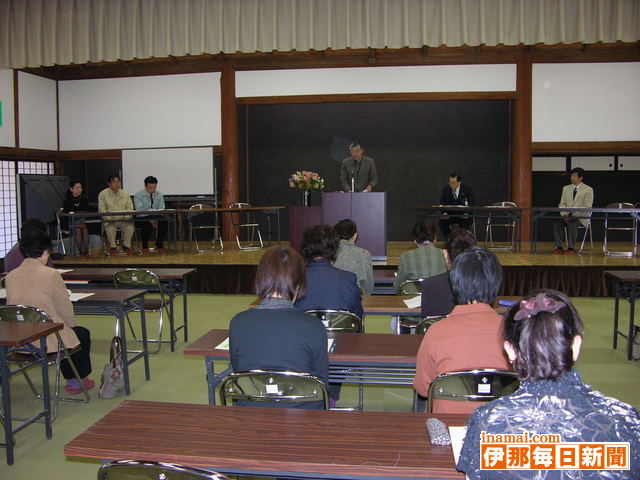

高遠そば打ち愛好会設立総会

伊那市高遠町の高遠そば組合と高遠町公民館主催の「そば打ち講座」修了生が13日、「高遠そば打ち愛好会」を立ち上げた。高遠閣で設立総会を開き、会則や08年度の実施計画について協議した。 05年度始まった「そば打ち講座」は、毎年12月から1月末まで5回をめどに開き、これまで84人が修了。そのうちの37人が、講座を通じて知り合った仲間の輪を広め、そば打ちの技術向上を図りながら地域発展のために役立ちたいと「高遠そば打ち愛好会」の立ち上げを決めた。同講座の修了生で目的に賛同する人はいつでも加入できる。

08年度はそば打ち実習やそば処への一日研修旅行、高遠城址公園秋まつりのそば処の応援、そば打ち講座の応援などを計画している。

設立総会で伊東修会長は「会は楽しく和気あいあいとプレッシャーにならないように活動していきたい」とあいさつ。この日の朝に、会員が打ったそばで会食を楽しんだ。 -

高遠町板山地区の住民がタカトオコヒガンザクラの古木80本を治療

隠れた桜の名所を守ろう竏窒ニこのほど、伊那市高遠町の長藤板山集落(伊東基博総代、37戸)の住民12人が、地区内にある「タカトオコヒガンザクラ」の古木約80本のうち、テングス病にかかった樹木を治療した=写真。

“桜の名所”として毎年多くの観光客が訪れる高遠城址公園。板山地区は、高遠城址から国道152号を杖突峠方面にほどなく進んだ場所にある小さな集落で、高齢化が進んでいる。そんな板山地区だが、高遠城址公園と同じ「タカトオコヒガンザクラ」が約80本あることから、知るひとぞ知る隠れた桜の名所となっており、高遠城址公園を訪れた観光客が立ち寄ったりする光景もよく見られるという。

しかし近年は、樹齢40年を越えるタカトオコヒガンザクラが増え、幹から多数の小枝が生えてくる「テングス病」にかかり、昔のように美しく咲かなくなった古木も増えている。そこで、これらの古木を守ろうと地域住民が結束。病気にかかった古木を治療することになった。

作業は、テングス病に詳しい向山智晴さんの指導を受けながら、病気にかかった枝を切り落としたり、切り口から再び病気の菌が入り込まないよう、薬剤を塗布したりした。

作業を終えた伊東総代は「限界集落といわれる地域だが、若い人たちにも住みやすい集落になればと願っている」と話している。

同地区のタカトオコヒガンザクラは例年、4月20日ころ見ごろを迎えるという。 -

「ちぎり絵ゆ~ゆ~高遠山田教室」 作品展

伊那市高遠町上・下山田の女性でつくる「ちぎり絵ゆ縲怩蒹恪i梼R田教室」(丸山球子代表・7人)は19日まで、同市の中部電力伊那営業所ギャラリーで作品展を開いている。アネモネやアジサイなどの花、山や滝などの風景を題材とした、和紙の温かみを伝える24点が来場者の心を和ませている。

作品は、色や染め方が異なる約300種類の和紙の中から、それぞれが自分のイメージに合った紙を使って制作。講師の北原よしゑさん=駒ヶ根市=は「同じ作品を作ろうと思っても出来上がりは違う。一枚一枚がオリジナルであるところが魅力」と語る。

同教室は発足5年目。月1回のペースで開き、1縲・月は上山田公民館、7縲・2月は下山田公民館を会場に使っている。単独の作品展は初めてで、これまでの自信作を多くの人に見てもらおうと企画した。

丸山代表は「ちぎり絵の材料をもらったとき、最初は不安だが、だんだんと作品が出来上がってくると楽しくなる。時間をかけて作ったものほど愛着がわき、手放せなくなる」と話している。

土・日曜日、祝祭日は休館。午前8時半縲恁゚後5時10分。

色とりどりの和紙が温かみを伝える「ちぎり絵ゆ縲怩蒹恪i梼R田教室」の作品展 -

東部火災予防運動パレード

「春の火災予防運動(1縲・日)」期間中の2日、伊那市消防団の高遠町、長谷地区の消防団員が両地区内を消防車両でパレードし、地域住民に防火を呼びかけた。団員約30人、車両7台が出動し、約5時間かけてコースを回った。

高遠町総合支所であった出発式で、伊東義人総合支所長が「地域の皆さんの防火意識を高め、火災が発生しないことを祈る」とあいさつ。田畑安彦団長は「意識づくりが地域の安全をつくる。皆さんの広報活動が大きな力になる」と話した。

高遠消防署によると、無火災期間は高遠町地区が9カ月、長谷地区が2年3カ月。

高遠町総合支所を出発する消防車両 -

上伊那3高校で卒業式

辰野、伊那弥生ケ丘、高遠の3高校で1日、それぞれ卒業式があった。厳しかった部活動、仲間と協力して作り上げた文化祭など3年間の思い出を胸に、学びやを巣立った。

そのうち高遠の卒業生は102人(男57、女45)。

卒業証書授与に続き、福沢務校長は、自発的に校舎を磨く生徒の姿などを紹介し「一人ひとりが自分と向き合い、個性を磨き、明るく前向きに生きてほしい」と式辞。

卒業生代表の北原直弥君は、仲間と協力することの楽しさを学んだ3年間を振り返り、全国各地で発生する飲酒運転や犯罪など痛ましい事件に触れ「犯罪はあってはならない。他人を思いやることを伝え、世の中に貢献したい」と社会の一員として新たな一歩を踏み出す決意を述べた。

また、皆勤・精勤者19人の表彰もあった。

卒業後の進路は進学が64%、就職(製造業が中心)が33%。

辰野の卒業生は179人(男70、女109)で、進学が58%、就職が42%。伊那弥生ケ丘は283人(男125、女158)で、就職は一けた台で、ほとんどが進学する。 -

高遠地区防犯協会定期総会

伊那市高遠町、長谷地区でつくる高遠地区防犯協会(会長・伊東義人高遠町総合支所長)はこのほど、高遠さくらホテルで定期総会を開いた。会員約60人が出席し、2008年度事業計画、予算など5議案を原案通り承認した。

来年度事業計画は、「安心・安全なまちづくり」を目標に、▽街頭犯罪・侵入犯罪抑止対策の推進▽女性・こどもを守る施策の推進▽少年非行防止・保護対策の推進竏窒d点に活動。「児童声掛け運動」による保護対策の推進と防犯意識の普及・高揚竏窒ネどに努めることを確認した。

このほか、任期満了により、防犯指導員67人のうち50人を委嘱した。

伊東義人会長から委嘱書を受け取る防犯指導員 -

高遠消防署新庁舎建設工事安全祈願祭・起工式

伊那消防組合高遠消防署の新庁舎建設工事安全祈願祭・起工式が29日、伊那市高遠町小原の建設予定地であった。消防関係者、工事請負者ら約50人が出席し、神事を行い、工事中の安全と工期内完成を祈った。しゅん工予定は8月25日。

高遠消防署は1979年3月の完成から29年が経過。老朽化が進むとともに職員の増員、資機材の充実により手狭となっていた。また、3市町村合併により活動エリアが広がったため、交通の便などを考え消防署新庁舎は小原地籍に移動することになった。

新庁舎は鉄骨一部2階建てで、1階約627平方メートル、2階約109平方メートル、延べ床面積約737平方メートル。地域の防災拠点施設となるため震度7の地震が起きても倒壊しない耐震強度にした。建築・設計費は1億9千803万円。財源のほとんど

は合併特例債。

設備は車両の内外を洗浄、消毒できる「救急衛生車庫」を組合内で初めて取り入れたほか、個室の仮眠室(男性用6、女性用1)、トレーニング室や仮眠室となる多目的室、耐震性貯水槽などを設置する。

関係者約50人が出席した高遠消防署新庁舎の建設工事安全祈願祭・起工式 -

伊那警察署 署長感謝状の贈呈

伊那署(小嶋惣逸署長)は27日、長年にわたり伊那市駅前交番の環境美化に貢献している主婦宮下恵美子さん(53)、同春日寿子さん(46)=いずれも伊那市美篶=と、振り込め詐欺を未然に防いだ同市の八十二銀行高遠支店に対し、署長感謝状を贈呈した。

MOA美術・文化財団の活動に参加する宮下さんと春日さんは公共施設に生け花を飾り、健全な社会をつくるため約10年間、週1回交代で同交番に訪れ、花を生けるボランティアを続ける。前任者の活動期間と合わせると20年以上続くという。

同銀行高遠支店は1月24日、市内の男性(62)から振込み依頼を受けたが、多額であったため警察に相談することを助言し、振り込め詐欺の被害を未然に防いだ。男性は息子と名乗る男から電話で「インターネットで電化製品を買って、今日までに200万円が必要。振り込んでほしいと頼まれた」という。

宮下さんと春日さんは「明るい社会になるよう、少しでも役に立てれるよう続けたい」「花を通じて気持ちを癒してほしい」。高遠支店の杉山良一支店長(48)は「振り込め詐欺を未然に防げたことは、金融機関として誇りに思う」と話した。

感謝状を受けた春日さん(左)、宮下さん(中央)と八十二銀行高遠支店の杉山支店長 -

高遠中学校生徒会 さくらの里に車いす3台を寄贈

伊那市の高遠中学校の生徒会が21日、高遠町の特別養護老人ホーム「さくらの里」に車いす3台を寄贈した。

生徒会を代表して同施設を訪れたのは前生徒会長の宮原里都子さん、前福祉委員正副委員長の伊藤真央さん、保科美幸さん。

同施設長の藤原久さんは「大変助かります。今後もぜひいろんな場面で交流をしていきたい」と礼を述べた。

高遠中学校が同施設へ車いすを寄贈するのは、今回が初めて。車いすの購入資金は、月2回ダンボールやアルミ缶を持ちよる常時リサイクル運動や、夏休み中に各地区を回ってアルミ缶やビール瓶などを収集したリサイクル運動での収益金が充てられた。

もともと文化祭の資金作りのために行われてきたリサイクル運動だが、今年度から4月の観桜期活動での資金が文化祭に充てられることになったため、生徒たちが話し合い、リサイクルでの収益金を普段から交流のあるさくらの里へ車いすを寄贈することとなった。

さっそく座ってみた利用者は「気持ちいい。ありがとうね」と生徒たちに感謝していた。

前生徒会長の宮原さんは「ぜひ後輩にも継続していって欲しい」と話していた。 -

伊沢修二記念音楽祭 高遠での開催を望む声目立つ

伊那市役所で15日、第21回伊沢修二記念音楽祭実行委員会があった。本年度から伊那と高遠の2会場に分けたが、来場者のアンケート結果から高遠町での開催を望む声が目立った。

高遠町出身で東京音楽校(現東京芸術大学)の初代校長・伊沢修二の偉業を顕彰する記念音楽祭は昨年10月下旬、高遠町文化体育館と県伊那文化会館の2会場で開催。

昨年度まで高遠町のみだったが、本年度から多くの市民に演奏を聞いてもらい、市内外に誇れる音楽祭として発展させようと会場を分けた。

アンケート結果から、会場は「伊那文で開いてほしい」とする一方で「伊沢修二が誕生した高遠町で開くからこそ意義がある」という意見も。

市は、次回の開催日を10月25日、本年度に続いて伊那と高遠の2会場で開きたいとする考えを示し、委員から日程や会場について意見を聞いた。詳細は、来年度の実行委員会で決める。

会長の小坂市長は「素晴らしい演奏で、成功に終わった」としながら「伊那に取られた感じを受けた高遠町民もいたが、これからも市全体で続けていきたい」と述べた。

そのほか▽託児所を設けてほしい▽町文化体育館で児童の声が聞き取れなかったので、マイクの使用を▽高遠でも芸大生のオーケストラ演奏を聞きたい▽小・中学生の帰宅時間を早めに竏窒ネど要望もあった。

来場者数は約1300人。アンケートの回答からみると、4分の3が市内在住者で、そのうち約半数が初めての来場だった。

また、芸大生による吹奏楽指導は高遠町に限らず、全市に広げ、4中学校・1高校で約130人が参加した。 -

高遠町「だるま市」 2万2千人の人出にぎわう

400年の伝統を誇る伊那市高遠町の冬の風物詩「だるま市」が11日、鉾持神社参道で開かれた。福だるまをはじめ、縁起物を扱う露店が立ち並び、午前10時ごろからは人波で歩くのもやっと。市内外から約2万2千人(市観光協会発表)の買い物客が訪れ、にぎわいをみせた。

「いらっしゃい、いらっしゃい」の掛け声が各露店で響いた。40年前からだるまを売っている地元のバイク店「いてふや輪業」の売れ筋は、高さ32センチの4千円。同店の池上秀樹さん(36)は「天気がよく、お客さんの財布の紐も緩んでいる。天気がよかった昨年と同じくらいの売れ行き」

だるま市は、鉾持神社の祈年祭に合わせた伝統行事。神社に向かう303段の石段は、お札を買い求める人や昨年のだるまを奉納する人らが連なった。高齢者や忙しい人のため、階段を上らなくても参拝できるよう、石段前にさい銭箱を置いた。 -

郷土民俗芸能を語り継ぐ集い

伊那市の第4回郷土民俗芸能を語り継ぐ集いが10日、高遠さくらホテルであった。地元や木曽の踊りや民謡、獅子舞、木やりの保存会など20団体、約250人が出演した。

集いは04年から年1回、郷土民俗芸能を後世に引き継ぐとともに、地域の保存会員の交流の場として、高遠さくらホテルが企画している。

芸能発表会は伊那節、大泉御嶽山、高遠音頭、ざんざ節、かっぽれ(踊り)、悪魔払いなど22のプログラムで、用意した約200席が埋まり、立ち見が出るほど。ユーモラスな踊りや伊那の祝い唄を織り交ぜた方言劇などに、観客から笑いが起きたり、拍手が沸いたり。おひねりが飛ぶ場面もあった。

夕食を兼ねた「語り継ぐ夕べの会」では各保存会の活動紹介や会員による芸の披露もあった。 -

だるま市 人形飾りコンクールに5点

伊那市商工会は8日、高遠町の風物詩、だるま市(11日)に合わせて展示する人形飾りコンクールの審査会をした。応募作品5点の中から、金賞に市役所の「おしりかじり虫とポケモンの仲間たち」が決まった。

コンクールは、だるま市に来た人に楽しんでもらおうと始まった恒例イベント。

今回は、地元の小学生がカヌー体験をもとにしたり、高遠町出身で東京音楽校(現東京芸術大学)初代校長を務めた伊沢修二、プロゴルファー石川遼にちなんだ作品がそろった。

審査には商工会や市、各種団体の代表者16人が当たり、制作者からテーマ設定や人形に込めた思いなどを聞き、作った努力、アイデア、人形、背景など6項目を評価した。

市役所は、おしりかじり虫やポケモンのキャラクターが集まり、楽しさが伝わってくる作品で、総合的に高い評価を受けた。

人形飾りは11日まで、商店街のある国道361号線沿いなどに展示。道行く人の目を楽しませる。

金賞以外の賞は次の通り。

▽銀賞=霜町「ゲゲゲの鬼太郎妖怪大戦争」▽銅賞=本町・高遠小学校5年生「カヌーで遊んで大きく育つ、われら三峰川探検隊」▽努力賞=仲町「近代音楽の先駆者伊沢修二先生」▽敢闘賞=金融機関「ハニカミだるま」 -

伊那署 少年指導委員ととも立ち入り補導活動

伊那署は2日夜、同署管内の少年指導委員5人とともに管内のパチンコ店と飲食店の計4店で立ち入り補導活動を行った。少年らの健全育成に障害を及ぼす行為を防止するためで、委員らが営業者に対して適切な指導をした。

パチンコ店や飲食店で抜き打ちの立ち入り補導をした。パチンコ店では、店内外に18歳未満・高校生の入店を禁止することを示した掲示があるかなどを確認。飲食店では未成年の立ち入りがあるかなどを指導した。

少年指導委員は無報酬。非行少年などの補導、営業者、成人などによる少年の健全育成阻害行為に対する注意や助言などの協力要請などを目的に活動する。

パチンコ店で指導活動を展開する委員ら -

高遠そりすべり大会

伊那市の信州高遠青少年自然の家で2縲・日、第6回高遠そりすべり大会が開かれている。初日の家族の部には地元をはじめ、東京都、神奈川県、山梨県などから100組がエントリー。雪遊びの楽しさを味わった。

3日は小・中学生の4部門で、116人が出場を予定している。いずれの部門も国少にある延長100メートルと120メートルの専用そりコースを1回ずつすべり、合計タイムの速さを競う。

家族の部は親子が2人1組でそりに乗り、スタートの合図で勢いよく滑り出した。緩やかなコースにスピードが落ち、手足を使って先を急ぐ場面も多く見られ、父母は「足がぱんぱんになる」と声を上げた。会場から「あと5メートル。頑張って」と声援が飛び、ゴールを目指した。

そりすべりのほか、歩くスキーやかんじきなど野外遊び体験もできる。

本年は1月中旬まで雪不足で、入笠山山頂付近からコースに雪を運び込んだという。20日以降に雪が積もり、コースを整えて本番を迎えた。 -

小学生防火作品コンクール審査会

伊那防火管理協会は28日、伊那市の伊那公民館講堂で、伊那消防組合管内の小学生を対象とした「防火作品コンクール」の審査会を開いた=写真。ポスター、書道の部の各最優秀賞1点ずつなどを選んだ。

防火意識を高めるためのコンクールで、ポスター、書道、作文の部門に管内の小学4縲・年生から計459点の応募があった。この日は、協会関係者や小学校教諭ら7人が審査し、両部門の最優秀賞のほか、優秀賞(ポスター20点、書道21点)を決めた。

各部門の入賞作品の発表は後日あり、ポスターと書道の入賞作品を「春の火災予防運動」期間中(3月1縲・日)、伊那消防署などなどで展示。作文の部は2月上旬に審査し、入選作品を同期間中、有線放送で発表する予定だ。

それぞれの最優秀賞作品はポスターに作成し、管内の事業所などに配布する。 -

江戸時代の絵巻物「高藩探勝」初公開へ

江戸時代、高遠藩領内の景勝52カ所を克明に描いた絵巻物「高藩探勝(こうはんたんしょう)」が30日、伊那市の有形文化財に指定される。高遠の城下町、藤沢郷、春近郷、入野谷郷などほぼ領内全域が描かれ、当時の情景や人々の暮らしぶりをうかがい知ることができる歴史的な史料。3月22日から、高遠町歴史博物館の春季特別展で一般に初公開する。

高藩探勝は上・中・下の3巻で、1743年に完成。藩主内藤侯大和守頼卿(よりのり)の命で、高遠藩士の小山郡太夫林盛が絵を描き、画題ごとに城戸十兵衛勝政、浅利粂右衛門信尹(のぶただ)が詠んだ和歌を一首ずつ添えた。

絵巻物は縦29センチ、横10メートル前後。上巻は河南縲恍キ藤の16カ所、中巻は番匠縲恊シ春近の17カ所、下巻は富県縲恷ナ平の19カ所で、田植え、三峰川を下るいかだ流し、商家のにぎわい、雪山での炭焼きなど人々の暮らしぶりとともに、春夏秋冬の順で描かれている。「殿坂の夕照」は殿坂口に詰め所が置かれ、武士と町民の住み分けの接点だった高砂橋の風景。

保存状態もよく、岩絵の具とみられる色も鮮やかに残る。

高藩探勝は高遠町下山田の岩崎千代美さんが所有していたが、30日、市へ寄贈。町歴史博物館で保管する。

一般公開は3月22日縲・月27日。 -

高遠高校で心肺蘇生法実技講習

伊那市の高遠高校福祉コース3年生(29人)は18日、心肺蘇生法と自動体外式除細動器(AED)の実技講習を同校を訪れた高遠消防署員らから受けた。

同校の福祉コース3年生は毎年授業の一環として行っている。

2縲・人が一組となり、人工呼吸、心臓マッサージ、AEDの扱い方などをプロジェクターで映し出される映像に沿って実践した。

生徒たちは「圧迫しているときに肋骨が折れたらどうすれば良いか」「実際に人に人工呼吸を行う場合、人形と違い空気が入ったかわかりづらいのではないか」など、消防署員に積極的に質問していた。 -

高遠高校福祉コースの2年生が保育園実習で披露するパネルシアターを制作

伊那市の高遠高校福祉コースの2年生22人が25日、保育園実習で披露するために制作してきたパネルシアターの実演練習をした=写真。

例年福祉コースでは、年に2度ほど、保育実習のために保育園を訪れ、園児との接し方を学ぶとともに交流を深めている。そんな中今年は、ただ交流するだけでなく、高校生たち自身が何かを表現し、それを園児らに伝えることができないか竏窒ニ、パネルシアターに初挑戦することになった。

6班に分かれ、10月ころから準備を開始。地元でパネルシアターなどを使ったボランティア活動を展開する矢田雅子さんに教わりながら、年長、年中、年少、それぞれの園児に対応したパネルシアターを自分たちで作り上げた。また、出来上がった後も、物語を園児に話すための練習を重ねてきた。

矢田さんは生徒らに対し「保育園に行ったときは恥ずかしがらず、自分も楽しもうという気持ちでやりましょう」とアドバイス。

今回初めてパネルシアター作りに取り組んだ今井理沙さん(17)=箕輪町=は「初めてなので作るのも難しかった。子どもに分かり易く、大きな声でやるのは大変だけど、楽しんでもらえれば」と話していた。

パネルシアターは31日に高遠第4保育園で披露するほか、2月8に高遠第1保育園でも披露する。

また今後は、老人福祉施設などでも実演できないか検討する。 -

高遠小4年生 2分の1成人式

伊那市の高遠小学校で17日、20歳の半分、10歳を祝う「2分の1成人式」があった。4年生54人が将来の夢を発表。茶話会もあり、保護者らに感謝の気持ちを込めた。

児童たちは1人ずつ正面に立ち「救急救命士になって事故に遭った人を助けたい」「二酸化炭素(CO2)を少なくして、動物がすみやすい地球にやさしい車を造りたい」「パティシエになって、かわいいお菓子を作って買いに来てくれた人に喜んでもらいたい」など将来の夢を語った。

白鳥彰政校長は「人生とは今日1日のことである。10年間のうちに夢が変わるかもしれないが、夢を持つことを忘れず、努力し続けることが大事」とエールを送った。

保護者のほか、伊東義人高遠町総合支所長らも同席した。

茶話会で、児童たちは家族に向けた手紙と一緒にアルストロメリアの花束をプレゼント。

会場には、乳幼児期の写真付きで児童たちの生い立ちが紹介された。

2分の1成人式は、お世話になった人に感謝し、夢や希望を膨らませようと01年から開いている。20歳のとき、卒業時に埋めるタイムカプセルを開封する。 -

07年伊那署管内で発生した交通事故

07年に伊那署管内で発生した交通事故の死者数は前年と比べて5人減の3人だったことが、同署のまとめで分かった。このほか、人身事故は前年比4件減の526件、けが人は同6人増の670人だった。

3人の尊い命を失った交通死亡事故3件は、いずれも伊那市内で発生。車を運転していた死者2人のうち1人はシートベルトを非着用だった。飲酒運転事故はなかった。

人身事故の発生場所で依然として上位となるのが交差点内の事故。件数は前年比33件増の313件だった。一方、例年、目立っている高齢者の関係する事故は同6件減の153件、飲酒運転事故は同3件減の7件だった。

市町村別の人身事故の発生状況は、伊那市322件(前年比2件減)、箕輪町104件(同22件減)、南箕輪村100件(同20件増)だった。

車が横転し、出火した交通死亡事故の現場(07年9月11日・伊那市西春近) -

第22回伊那消防組合消防職員意見発表会

第22回伊那消防組合消防職員意見発表会(同消防組合消防本部主催)は15日、辰野町役場で行った。組合管内の4消防署から代表7人が出場し、日ごろの消防、救助活動で感じたことや、思っていることなどを題材に発表した。

最優秀賞は、「あの気持ちを忘れずに」と題して意見発表した辰野消防署の小沢克裕消防司令補(45)が受賞。このほか優秀賞は、伊那消防署の桜井英和消防副士長(32)、箕輪消防署の工藤健介消防副士長(30)が選ばれた。

小沢消防司令補は、消防組織の広域化や救急需要の増大など、消防を取り巻く環境が変化しても、「誰のため、何のために活動しなければいけないのかとの原点を忘れてはいけない」と強調。その目的意識を持ち、冷静に活動することが消防士の責務だと訴えた。

県内14消防本部の代表者が集まる県消防職員意見発表会が2月7日、野沢温泉村である。3回目の県大会に出場する小沢消防司令補は「自分の伝えたいことをみなさんに理解してもらえれば。緊張せず、臨みたい」と意気込みを語る。

最優秀賞の小沢消防司令補(中)、優秀賞の工藤消防副士長(右)と桜井消防副士長 -

高遠町藤沢荒町で山ノ神講

伊那市の高遠町藤沢荒町で13日、「山ノ神講」があった。手作りの弓で矢を放ち、五穀豊じょうを願った。昨年まで男性のみに限られていたが、人口減で女性が初めて加わり、にぎやかな祭事となった。

荒町の貴船神社近くのほこらに、林業や農生産をはじめ、衣食住の守護神である「大山祇命(おおやまつみのみこと)」が祭られている。

講員数は10戸。男性がヨウズミの木で弓を、ススキで約40本の矢を作ってから、ほこらに出向いた。

参拝してお神酒を飲み、講員8人が「恵方(あきのかた)」の北北西に向けて数本ずつ矢を放った。

参加した講員のうち女性が半数を占め、男性から弓の引き方を教わりながら「当たーりー」の声とともに矢を飛ばした。

そのあと、講宴でいも汁などを味わった。

荒町には4つの「山ノ神講」があったが、現在は2つ。1912年からの記録が残っているが、別の山ノ神講の記録から江戸時代末期から続いているのではないかという。 -

伊那消防組合07年の火災状況まとまる

07年に伊那消防組合管内で発生した火災件数は前年に比べて26件減の58件で、33件の火災があった1983年以来、24年ぶりに60件を切ったことがこのほど、同消防組合のまとめで分かった。火災発生件数は2年連続で減少している。死者は4人で前年比1人増、負傷者は5人で同比1人減だった。

火災の内訳は「建物」31件(同12件減)、「その他(廃材・枯れ草など)」16件(同15件減)、「車両」が8件(同3件増)、「林野」が3件(同2件減)。焼損面積は、建物1107平方メートル、林野17アール、車両9台。焼損棟数は全焼11棟など計39棟で20世帯、43人が被災した。

市町村別の発生数は、伊那市31件(同16件減)南箕輪村10件(同2件減)、箕輪町9件(同5件減)、辰野町8件(同3件減)だった。

原因は、「放火・放火の疑い」11件、「枯れ草焼き」6件、「たき火」5件、「たばこ」4件、「火遊び」4件、「電気配線・機器」4件竏秩B同消防組合によると06年現在、全国的に見て出火原因は、「放火」が10年連続で1位となり、「放火の疑い」を合わせると火災件数の約2割を占めるという。

伊那市狐島の曹洞宗龍光寺が全焼、焼死体が見つかった(07年5月30日)

291/(木)