-

高遠町で稲刈りはじまる

伊那市高遠町の水田では、稲刈りが始まっています。 6日は、高遠町山田河原にある水田で河南地区の農家でつくる農事組合法人かなみのメンバーが稲刈りを行っていました。 稲刈りは、例年より一週間早いということです。 ここは、農家が自分で消費する保有米の田んぼです。 5日から稲刈りを行っていて6日は、10ヘクタールの田んぼで4台のコンバインを稼働させて刈り取っていました。 農事組合法人かなみでは「ここは川下り米として美味しい米がとれる場所。今年も品質の良い物ができた」と話していました。 コンバインで脱穀した後、カントリーエレベーターに持ちこんで乾燥調整を行うことになっています。 稲刈りは今月の下旬まで行われることになっています。

-

高遠・新宿の鉄砲隊が砲術演武

高遠城下まつりが3日伊那市高遠町の中心市街地で行われました。 今年は伊那市と新宿区との友好提携10周年を記念し高遠町と新宿の鉄砲隊による砲術演武が披露されました。 新宿区民で作る江戸幕府鉄炮組百人隊保存会は、50年以上前から砲術を後世に伝えようと活動していて、区の文化財に指定されています。 江戸幕府鉄炮組百人隊は、戦国時代 徳川家康の身辺警護のために作られた組織で幕末まで将軍家に仕えていたという事です。 演武では、太鼓やほら貝が鳴る中よろい姿の人が火縄銃を放ち、轟音を響かせていました。 百人隊と信州高遠藩鉄砲隊の合同演武は、伊那市と新宿区の友好提携10周年を記念して初めて行われました。 演武の最後には、両地区のメンバーが一斉に火縄銃を放ちました。 会場ではこの他に、福島県猪苗代町の太鼓や東京都三宅村の獅子舞など、高遠町とゆかりのある地域の芸能が披露されました。 会場は家族連れなど、多くの人で賑わい、祭りを楽しんでいました。

-

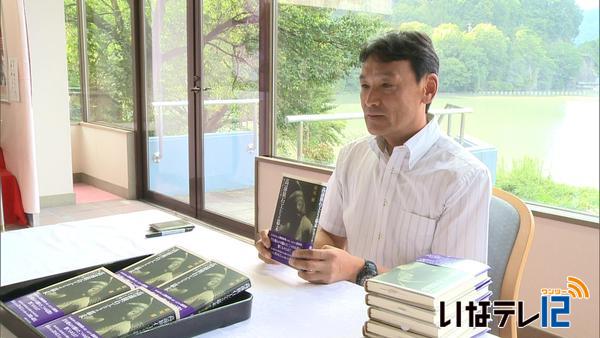

松尾修さん著書「高遠旅石工たちの幕末」出版

伊那市の元建設部長で、現在岐阜県の大垣市役所に勤めている松尾修さんは、高遠石工の歴史を探るミステリータッチの小説を出版しました。 4日、著者の松尾さんが伊那市高遠町の高遠さくらホテルで記者会見を開き、本の概要を説明しました。 タイトルは「高遠旅石工たちの幕末」です。 八ヶ岳山麓に実在する、頭は人間で体が蛇の形をした石仏を、建設会社に勤務する若手技術者が見つけ、製作の謎を解きながら高遠石工の存在とその功績を知っていくというミステリータッチの小説です。 松尾さんは、全国各地で活躍した旅石工にスポットをあてたという事です。 高遠石工の研究者や伊那市の関係者でつくる出版委員会では「高遠石工をひとつの観光資源として全国に発信していきたい」と話していました。 高遠旅石工たちの幕末は初版千部で1冊1,700円です。 伊那市内のニシザワ書店の他、高遠さくらホテルなど伊那市観光㈱の施設で購入できます。

-

高遠高校の兜陵祭 4日に一般公開

高遠高校の文化祭、第56回兜陵祭の前夜祭が2日行われました。 兜陵祭はあすが校内祭で4日に一般公開されます。 今年のテーマは「一祭合祭みんなで創る文化祭」となっていて今日は前夜祭が行われました。 前夜祭では校内のカップルが紹介されるコーナーなどがあり生徒たちは盛り上がりを見せていました。 兜陵祭では初企画として中庭にステージをつくり、福祉、合唱、書道の各コースの発表やタレントのなるみさんが出演するラジオの公開録音も予定されています。 一般公開は4日日曜日の午前9時半から午後2時半までで地域の人たちに足を運んでもらおうと苗木の販売や子どもたちへの風船のプレゼントも企画しています。

-

今年の米「平年並み」

関東農政局は、今年の米の作柄概況を発表しました。 それによりますと長野県の南信は、平年並みとなっています。 川下り米の産地、伊那市美篶青島の水田では、稲が黄色く色づきはじめ、実りの秋を感じさせています。 発表によりますと、長野県の今年の米の8月15日現在の作柄は、生育期間を通じて概ね天候に恵まれたことから東信、南信、中信、北信とも平年並みと見込まれています。 15日現在の穂の数、もみ数、登熟などのすべての項目で平年並みとなっています。 全国的には、やや良が9つの道と県、残る37の都府県で平年並みと見込まれています。 上伊那地域の稲刈りは、9月10日頃からと見られます。

-

山室川でマス釣り大会

地域の人たちに釣りを楽しんでもらおうと、伊那市高遠町の山室川でマス釣り大会が28日、開かれ家族連れで賑わいました。 このイベントは天竜川漁業協同組合の高遠町・長谷地区を管轄する支部が毎年行っているもので伊那市をはじめ、近隣市町村から130人が参加しました。 会場となった山室川には、今朝1800匹のマスの成魚が放され参加者たちは思い思いの場所で竿を下していました。 イベントはおよそ45年近くつづいていています。 幼い頃から釣りに親しんでもらおうと今年から小学生は無料にしたということで、多くの小学生が楽しむ姿がありました。 参加者たちは仕掛けの浮きをじっとにらんで当たりを待っていました。 中には40匹近く釣った人もいました。 山室川では、マス以外にもにイワナやアマゴが釣れるということです。 漁協では「毎年楽しみに来てくれる人も多い。イベントを通じて釣り人口の底辺拡大につなげたい」と話していました。

-

高遠町島畑の二十二夜様

安産や良縁、学業成就などを祈願する二十二夜(にじゅうにや)様が、24日夜、伊那市高遠町島畑(しまばた)で行われました。 島畑の二十二夜塔は、天女橋のたもとの岩場にあり、飾り付けられた提灯であたりはぼんやりと照らされます。 祭壇にはろうそくが灯され、訪れた人がお賽銭を入れて手を合わせていました。 二十二夜様は、毎年旧暦の7月22日に行われる願い事に対する月待ちの行事です。 祭壇に供えられ短くなったロウソクを持ち帰り、陣痛になったら火をともすと、ロウソクが燃え尽きるまでに丈夫な子どもが生まれるといわれています。 妊婦さんや、今年子どもが生まれた家族などが訪れ、妊婦さんは、ロウソクを持ち帰っていました。 二十二夜様の本尊は如意輪観音で、その下には、守屋貞治の延命地蔵尊もあります。 この地域には、何か願い事があるときには、二十二夜様に祈願し、二十二夜の月が月蔵山(がつぞうざん)に上がるまで立ったまま待つ願掛けの風習があります。 この願掛けは一生に一度しかできないということです。

-

市民と議会が子育てなどで議論

市民と議会との意見交換会が18日、伊那市高遠町総合福祉センターで開かれ子育てに関する要望などが市民から出されました。 意見交換会は議会改革を進める伊那市議会がその取り組みの一環として開いているもので今回が2回目です。 議員21人と住民およそ50人が子育て、防災、農林業の3つのテーマに別れて意見を交わしました。 このうち子育てをテーマにしたグループからは保育園の統廃合などに関する意見が出されていました。 ほかに伊那市が雑誌のアンケートで子育て世代が暮らしやすい田舎の1位となったものの実感がわかないとの声があがっていました。 議会では通園通学の足の確保や移住者の住居に関する課題など市民から出された要望を政策提言として反映させていくとしています。

-

百職会 農家と職人が合同イベント

伊那市高遠町の杖突街道沿いに住む農家や工芸職人でつくる「百職会」は、採れたての野菜や工芸品などを販売するイベントを、13日まで開いています。 農家レストランこかげの敷地には、陶器や漆工芸品、野菜などを販売する17のブースが並んでいます。 百職会は、地元に長年暮らす農家や移住してきた職人らが1つになって地域をもりあげようと、今年1月に発足しました。 現在は、およそ30人の会員がいます。 イベントでは、採れたての野菜や職人のオリジナル商品が並び、訪れた人たちが品定めしていました。 イベントは、13日まで高遠町藤沢の農家レストランこかげで開かれています。

-

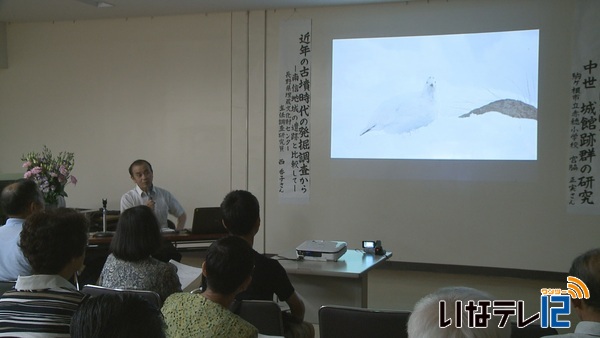

歴博講座 研究成果を発表

地域の研究者や県の専門職員が研究の発表を行う「歴博講座」が、11日、伊那市の高遠町歴史博物館隣の地域間交流施設で開かれました。 歴博講座は、夏と冬の年2回開かれています。 上伊那教育会の会員と長野県埋蔵文化センターの専門職員の合わせて4人が発表しました。 このうち、駒ヶ根市の赤穂小学校の飯澤隆校長と伊那中学校の大木島学教諭は、山の日に合わせて「南アルプスのライチョウの生息状況」について話しました。 飯澤さんは、「北岳のライチョウの縄張りの数は30年前に比べて7分の1ほどに減った。原因として、温暖化による気温の上昇でキツネやカラスなど低地の生き物が高山帯に進出したことと、ニホンジカの食害による植生の変化があげられる」と話していました。 歴史博物館では、「高遠は歴史や民俗などへの関心が高い地域。新しい研究や調査結果に触れる機会をつくっていきたい」と話していました。

-

地域の史料に触れ 歴史を学ぶ

伊那市高遠町の歴史博物館で、市内の中学生を対象に見て触れて学ぶ講座「地域の実物史料から日本の歴史の流れをとらえよう」が3日から始まりました。 講座は、授業で習った歴史についてさらに理解してもらおうと開いているもので今年で3年目です。 講座は3日から5日まで開かれ、市内の6つの中学校の生徒が日替わりで参加する予定です。 講師は、高遠町歴史博物館の笠原千俊館長や博物館の学芸員が務めました。 生徒たちは、始めに歴史博物館や伊那市で保有している縄文・弥生時代の土器を実際に触って違いを感じていました。 博物館の学芸員は、「土器や陶器を高温で焼く技術が発達するにつれ、薄く丸びをおびた形に変化していった」と話していました。 笠原館長は「博物館の史料と中学校の指導が双方向的に関わることで、博物館が地域の学習センターとしての機能を担いたい」と話していました。

-

夏休み中の小学生に高校生が書道披露

夏休み中の小学生が通う「進徳館夏の学校」の一環で2日、伊那市高遠町の高遠高校の生徒と教員が、書道を披露しました。 この日は、高遠高校の芸術コース書道専攻の内田眞恵さんと、教員の泉逸男さんが小学生の前で書道を披露しました。 高遠小学校と高遠北小学校の児童およそ100人は、夏休み中の4日間で高遠の歴史や文化を学ぶ「進徳館夏の学校」に参加していて、この日がその最終日です。 夏の学校を主催する高遠町公民館から依頼があり、今回初めて書道が披露されました。 内田さんは、全身を使って「夏」の文字を書きました。 泉さんは、3つの言葉を書きました。 泉さんは「龍徳は困っている人を助ける、友達を大切にするという意味で書きました。よく遊んで、そして高遠の土地に誇りを持ってください」と話しました。 書いた作品は、進徳館に飾るということです。

-

藤華流ゆかた会

日本舞踊の藤華流のゆかた会が伊那市高遠町のさくらホテルで開かれ、門下生がゆかた姿で踊りを披露しました。 ゆかた会は、親睦を深めながら暑い夏を乗り切ろうと毎年、この時期に開かれています。 17日は、市内5つの教室の門下生50人が日頃の成果を発表しました。 ステージでは、お揃いのゆかた姿で踊りや歌を披露しました。 最年少は、西春近北小学校5年生の橋爪纏さんで祖母に影響されて日本舞踊を始めたということです。 家元の藤華久三さんは「暑さに負けないよう、みんなが心をひとつにして発表することができました」と話していました。

-

幻の高遠在来種 そば発芽

伊那そば振興会が復活に取り組んでいる幻のそば高遠在来種の芽が発芽しました。 伊那市長谷浦の圃場では、先週20日にまいた種から芽が出ていました。 伊那市のそば店店主などでつくる伊那そば振興会が、幻となっている高遠在来種のそばの復活に取り組んでいます。 20グラムから増やした大変貴重な種で、リスク分散するため先週と今日の2回に分けて種をまきました。 会員たちも芽が出るまでは気が気でなかったようですが、9割ほどが芽を出した様子に一安心です。 栽培の指導をしている信州大学農学部の井上直人教授も、学生を連れて圃場を訪れ、手ごたえを感じているようでした。 会員は、今後も草取りなどの作業を行い、10月中下旬に収穫する予定です。

-

園児と高校生がフェイスペインティングで交流

高遠高校の芸術コースの2年生5人は27日、学校近くの高遠保育園を訪れ、顔や体に専用の絵具で絵を描くフェイスペインティングをして交流しました。 顔や体には無数の色が塗られています。 女の子は猫になりきっています。 使うのは、専用のクレヨンや絵具です。 生徒たちは園児からのリクエストを受けると、顔や腕などに絵を描いていきました。 芸術コースでは、これまで美術館のアシスタントや小学校の写生大会で児童に絵のアドバイスをするなど芸術分野を活かした、学習活動を行ってきました。 今回は、子供たちに絵を描く楽しさや面白さを、芸術とは違う手法で伝えようと、フェイスペインティングを企画しました。 最初は腕や顔に描いてもらっていましたが、中にはお腹に描いてもらう子もでてきました。 10分程すると、お腹の絵も完成です。 園児たちもしばらくすると、専用のクレヨンを手に取り、鏡をみながら、自分の顔や体に絵を描いて楽しんでいました。 高遠高校では、生徒たちが学校外で学ぶ体験型学習活動をこれまでの高遠町や長谷地域から伊那市全域に広げていくことにしています。

-

高遠町引持 平岩さん宅のヤマユリ見ごろ

伊那市高遠町引持の平岩兼雄さん宅で、ヤマユリが見ごろとなっています。 高遠町引持の平岩さん宅の600平方メートルの敷地には200株以上のヤマユリが自生しています。 明治の初め頃は桑畑でしたが、数株だったヤマユリが自然に増え現在のようになったということです。 花は、1週間ほど楽しめるということです。

-

中島副知事 信州型自然保育視察

長野県の中島 恵理副知事が、県の信州型自然保育に認定されている伊那市の高遠第2・第3保育園を視察し、保護者や地域住民と意見交換しました。 19日は、中島副知事が高遠第2第3保育園を訪れました。 園児たちがいつも遊んでいる裏山へ中島副知事も一緒に行きました。 園児たちは、園舎が見下ろせる山へどんどんと登っていきました。 第2・第3保育園は、自然環境や地域資源を取り入れた保育を行う団体を県が認定する「信州型自然保育認定制度」に、去年認定されました。 活動を視察し、住民と意見交換してもらいたいと、高遠第2・第3保育園と地域の未来を考える会が、副知事を招きました。 19日遊んだ場所は、子どもたちが作った小屋のある場所です。 子どもたちは、昆虫を見つけたり木の実を拾ったりして自然に親しんでいました。 保育園の活動を視察した後、会場を、荒町公民館に移して、中島副知事の講演と、地域住民との意見交換が行われました。 中島副知事自身も、富士見町の自然保育で子どもを育てた経験から、自然体験が豊かな子どもほど自己肯定感が強く、生きる力を養うことができると話しました。 意見交換会では、「自然保育は少人数ならではだと思うが、統廃合し、こどもを1か所に集める政策がすすめられている」といった意見や、「保育だけの支援では移住しづらい。定職のサポートも検討してほしい」などの要望がありました。 中島知事は、「農山村で暮らしていくための支援を検討したい」と答えていました。 長野県内では現在、72の園が信州型自然保育に認定されていて、うち、伊那市では高遠第2・第3保育園を含め3園となっています。

-

上社の小宮御柱のメドデコ 板山が寄進

9月に行われる諏訪大社上社の小宮の御柱でV字飾りのメドデコとして使用するため、伊那市高遠町板山の山林からナラの木の切り出しが17日行われました。 この日は、諏訪市中洲(なかす)福島(ふくじま)区小宮の3班が、地区住民が出迎える中、板山に来ました。 板山出身の北原かつみさんの娘が小宮の祭典委員長を務める北原 洋義(ひろよし)さんに嫁いでいることが縁で、今回御柱祭で使うナラの木を、板山生産森林組合が提供することになりました。 伐採するナラの木を前に、祝詞があげられ、斧入れが行われました。 ナラの木は、上社の御柱の特徴となっているV字に取り付ける飾り「メドデコ」に使用されます。 諏訪大社上社の小宮である「御頭御社宮司社(おんとうみしゃぐうじしゃ)」の御柱に取り付けられます。 儀式の後は、チェンソーで2本を切り倒し、坂を落として運び出しました。 ナラの木は、二つに切られ、御柱の頭につける前メドと、後ろにつける後メドとして利用されます。 小宮の御柱の里曳きは、9月4日に予定されていて、板山の住民も招待されているということです。

-

伊那市民プールがオープン 大勢の子どもで賑わう

伊那市民プールの今シーズンの営業が16日から始まり、大勢の子ども達で賑わいました。 16日朝9時の開場時間には20人ほどの小学生が列をつくり、午後2時半頃までには600人が訪れたという事です。 営業初日は無料開放されました。 14日の雷雨などで天候が心配されましたが、16日の伊那地域の最高気温は28.7度とほぼ平年並みで、水温も開場の基準となる20度以上になったという事です。 伊那市民プールは7月23日から8月21日までの夏休み期間中を除き、土日祝日のみの営業となっています。 なお、高遠スポーツ公園プールも16日から営業を始めました。定休日は火曜日となっています。 伊那市民プール、高遠スポーツ公園プールともに営業期間は8月28日(日)までです。

-

将軍家献上 寒ざらし蕎麦16日から限定販売

江戸時代、高遠藩から将軍家に献上されたとされる「寒ざらし蕎麦」が今年も16日から限定で伊那市高遠町のそば店4店舗で提供されます。 江戸時代、高遠藩から将軍家に献上されていたとされる「寒ざらし蕎麦」です。 提供店舗のひとつ「ますや」では、16日からの提供を前にそばの試し打ちが行われました。 主人の守屋豊さんです。 寒ざらし蕎麦は、そば粉だけの10割でうつ為、手間がかかると話します。 旧高遠町時代に、商品化を目指す動きがありましたが途絶えてしまい、4年前から高遠そば組合が復活を目指し活動してきました。 16日から高遠町内の4店舗で「暑中信州寒晒蕎麦」として限定販売されます。 寒ざらし蕎麦は、高遠産の蕎麦の実を、寒さの厳しい大寒に殻のついたまま清流に浸します。 これは、江戸時代にそばの実を保存するために始まったとされています。 2月4日の立春に水から引き揚げ寒風にさらして乾燥させてからそば粉にする手打ちそばで、あくが取れて甘みが増すといわれています。 打った蕎麦は、30秒から40秒、ゆでて完成です。 従業員の女性が早速、今年の出来を確かめます。 寒ざらし蕎麦は、16日から高遠町のそば店、壱刻、華留運、ますや、楽座 紅葉軒の4店で提供されます。 各店限定150食で、1人前1200円です。

-

耕作放棄地対策 高遠町藤沢に羊を放牧

伊那市高遠町の住民有志でつくる高遠町山村活性化協議会は、耕作放棄地対策で、藤沢に整備した放牧地に羊3頭を9日放しました。 放牧した羊は信州大学農学部から借り受けたものです。 藤沢水上に整備している放牧地「メリーベリー水上」に3頭が放されました。 羊に耕作放棄地の草を食べてもらい、景観形成につなげようというねらいです。 高遠町山村活性化協議会が、耕作放棄地対策として、信州大学農学部の協力を得ました。 首輪には、羊の位置や体温、行動がわかる装置がついていて、データはインターネットを通してみることができます。 信大農学部では、このデータを家畜管理の現場に応用していきたいとしています。 羊は10月まで放牧される予定で、委員が見回りをして効果を検証していくということです。

-

高遠高生徒がポスター選考

高遠高校の生徒が参加しての高遠城址もみじ祭りポスター選考会が8日、伊那市高遠町総合福祉センターで開かれました。 ポスターは3年に1度デザインがリニューアルされていて3年目の今年は4つの業者から8作品が集まりました 選考会は高遠城址もみじ祭り実行委員会が開いたもので若い世代にも親しみやすい祭りにしようと高校生にも審査員として参加してもらいました。 参加したのは情報ビジネスコース3年生の5人で高校生の感覚で審査していました。 情報ビジネスコースの生徒は授業の一環で高遠城址公園の観光振興につなげようと、もみじ祭りなどでアンケート調査を実施しそれに基づいた提案を行ってきたということです。 高遠城址もみじ祭りの新しいポスターは今回の選考会をもとに今月末までに決定するということです。

-

高遠在来種のそば守る 柵設置

幻となっている高遠在来種のそば復活を目指す伊那そば振興会などは、栽培を行う伊那市長谷浦の畑の周りに、野生鳥獣の被害を防ぐための柵を、7日設置しました。 この日は、そば店の経営者などで作る伊那そば振興会と伊那市の職員20人ほどが参加し、栽培の拠点となる、長谷浦の畑の周りに柵を設置しました。 畑は、仙丈ケ岳のふもとで300平方メートルほどです。 高遠在来種のそばは、長野県野菜花卉試験場から譲り受けた300グラムで、この畑に種をまきます。 20グラムから徐々に増やした大変貴重なもので、野生鳥獣の食害に遭わないようにと柵が設置されました。 最初は草だらけだった畑も今回で3回目の掘り起こしで畑らしくなっていました。 そばが発芽した時に、雨に流されたりするなどのリスクを避けるために、数回に分けて種をまきます。 播種作業は、今月20日と27日に行われる予定です。

-

選挙の意義や1票の大切を理解

選挙の意義や1票の大切さを理解してもらう18歳選挙の啓発が1日、伊那市高遠町の高遠高校で行われました。 これは7月10日投開票の参院選から選挙年齢が18歳以上に引き下げられることを受け開かれたものです。 まず伊那市選挙管理委員会の春日州一さんが「大事な1票を棄権することなく行使してください。」と投票を呼びかけました。 また上伊那地方事務所の土屋晴香さんが選挙権を持つ意味などについて話をしました。 土屋さんは「18歳、19歳の皆さんは自ら考え判断する能力を持っています。政治への関心や参加意識の高まりに期待しています。」と話していました。 参院選の選挙は7月11日までに18歳になる人が対象で伊那市内ではおよそ1500人があらたに有権者となります。

-

ブルーベリーの収穫が最盛期

伊那市高遠町勝間の住民有志でつくる農業生産組合さんベリーの畑では、ブルーベリーの収穫が最盛期を迎えています。 30日は、組合員8人がブルーベリーの収穫作業に追われていました。 生産組合さんベリーでは、6品種を育てていて、現在、ブルージェイとスパータンという品種が収穫のピークとなっています。 ブルージェイは、粒が丸く甘みが強いのが特徴です。 スパータンは、平たい形で少し酸味があり程よい甘さです。 組合員によりますと、2品種とも生のまま食べるのが一番美味しく、5粒程手にとり一気に味わうのがオススメだということです。 今年は、春に暖かい日が続き、さらにここ最近雨が続いたため実の成長が早く、収穫も例年より2週間程早い6月20日から始まりました。 全体的に青く熟した実を一粒ずつ摘み取っていきます。 さんベリーが育てたブルーベリーは、JAや直売所に出荷されます。 7月1日から東京都の老舗フルーツ専門店「新宿高野」では、3年目のブルーベリーフェアが始まることになっていて、さんベリーが育てたものも店頭に並びます。 新宿高野のブルーベリーフェアは、7月15日までです。

-

花ちりめん俳画塾 作品展

伊那市高遠町の画家、鈴木岬さんが講師を務める俳画の教室「花いちりん俳画塾」の作品展が、信州高遠美術館で開かれています。 会場には、鈴木さんと生徒の作品41点が並んでいます。 俳画は、日本画の部類に入る顔彩と木炭で描く絵で、優しくやわらかい色合いになります。 教室には、上伊那の60代から92歳までの40人が通っていて、月に1回1人ずつ鈴木さんから指導を受けています。 花や風景など、季節を感じる題材を決めて、配色を工夫しながら作品を仕上げているということです。 花いちりん俳画塾の作品展は、7月24日まで、信州高遠美術館で開かれています。

-

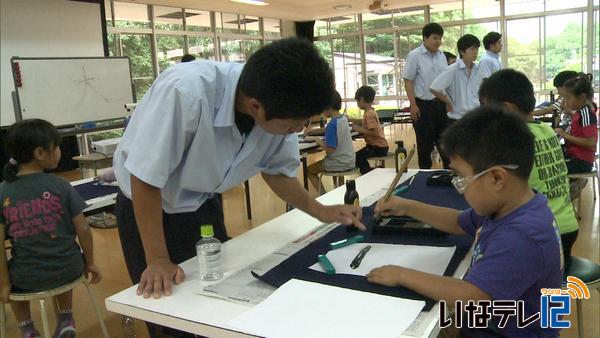

高遠高校の生徒が小学生に習字指導

高遠高校の芸術コース書道専攻の生徒が24日に高遠小学校の3年生児童に習字の指導を行いました。 この日は、高遠高校の芸術コース書道専攻の生徒16人が高遠小学校を訪れ、高遠小学校の3年生児童36人に習字の指導をしました。 習字指導は、高遠小学校でこの時期に行う「七夕習字教室」に合わせて生徒のコミュニケーション能力の向上や自信に繋げてもらおうと毎年行われています。 この日は漢字の大の字のはねや止めなどの基本的な書き方の指導を行っていました。 高遠高校では、今後は市内の中学校にも指導に出向く予定です。

-

高遠高校の生徒が園児と音楽で交流

伊那市高遠町の高遠高校の3年生は、授業の一環で高遠保育園を訪れ、音楽で園児と交流しました。 21日は、高遠高校3年生16人が、幼児教育音楽の授業の一環で高遠保育園を訪れ、歌や手遊びで園児と交流しました。 高遠高校では3年生の選択科目に幼児教育音楽があり、去年から保育園で実習を行っています。 生徒は5月から歌や振付などを考え練習してきたということです。 この日は、ディズニーメドレーや童謡を披露しました。 秋には高遠第2・第3保育園でも実習を行う予定です。

-

伊那市観光ボラガイド第3期生開講式

伊那市の観光スポットを案内する観光ボランティアガイドの第3期養成講座が、開講しました。 第3期には、15人が申し込みました。 初日の16日は、ガイドの心構えや、伊那地区、高遠町地区、長谷地区の3地区について現役のガイドが説明しました。 ボランティアガイドは、高遠城址公園の桜まつりや秋まつりを中心に、観光客の要望に応えて観光案内を行っています。 これまで講座を修了し活動しているのは38人となっています。 受講生は12月までに全6回の講座を受けます。受講生は、高遠や長谷など、現地で詳しい内容について学ぶということです。

-

耕作放棄地 羊におまかせ

羊を活用した耕作放棄地対策が伊那市高遠町藤澤で行われます。 12日は、羊を放す予定の場所の草刈りや牧柵の設置が行われました。 高遠町藤澤水上の藤澤川の右岸約3,000平方メートルのこの荒廃地に羊が放される計画です。 羊に草を食べてもらい農地管理の省力化につなげようという狙いです。 12日は、事業を進める高遠町山村活性化協議会のメンバーら地元を中心に40人が参加し、放牧にじゃまになるススキを刈ったり、羊が逃げないようにする牧柵を設置しました。 ここは、もともと水田でしたが、鹿や猪の被害や担い手不足により耕作放棄地となっています。 羊を放すことで、景観の向上も期待でき、「メリーベリーファーム」として整備する計画です。 羊の放牧は、信州大学農学部の協力を得て、6月中に始まる計画です。

201/(火)