-

向山県議会議長 就任祝賀会

3月15日付で長野県議会議長に就任した伊那市区選出で5期目の向山公人さんの就任祝賀会が12日、箕輪町の伊那プリンスホテルで開かれました。 祝賀会には阿部守一知事や市町村長、各種団体の代表など270人が出席し、向山さんの第90代議長就任を祝いました。 発起人代表の白鳥孝伊那市長は、「伊那谷の大きな転換期に就任された。上伊那全体の発展に尽力していただきたい」とあいさつしました。 阿部知事は、県議との昔のエピソードを披露しつつ、車の両輪として県政発展を誓い、「今年度は大きなイベントが目白押しなので、ともに長野のおもてなしをしていきたい」と祝辞をのべました。 孫3人から花束の贈呈を受けた向山さんは、表情をほころばせ議長就任の抱負を述べました。 向山さんは、「県民が安心して生活できる真の地方創生に実現を目標に取り組んでいきたい。信条としている普段着のままの政治姿勢を原点に今後も精一杯努力していきたい」と謝辞をのべました。

-

高遠在来種のそば 信大井上教授と栽培方法確認

高遠の在来種のそばを復活させる取り組みを行っている伊那そば振興会は、信州大学農学部の協力を得て、種をまく時期や畑の管理など栽培方法の確認を拠点となる長谷浦の畑で10日行いました。 高遠在来種のそばの種です。 これは9日、振興会のメンバーが塩尻市の長野県野菜花き試験場から譲りうけたもので、全部で300グラムあります。 10日は、栽培のアドバイスを行う信州大学農学部の井上直人教授が拠点となる畑を訪れ、種の取り扱いの指導や栽培環境の確認をしました。 高遠在来種のそばは、一般の物と比べ小さい実です。 今年は、種を増やす事を目的に栽培し、今後は収量が安定してきたら小粒で色が良い物を選別していくとしています。 栽培初年度となる今年は、種をまく時期を2回に分けたり、一部は冷蔵で保存して、リスク回避を図るという事です。

-

高校生対象の性被害防止講話

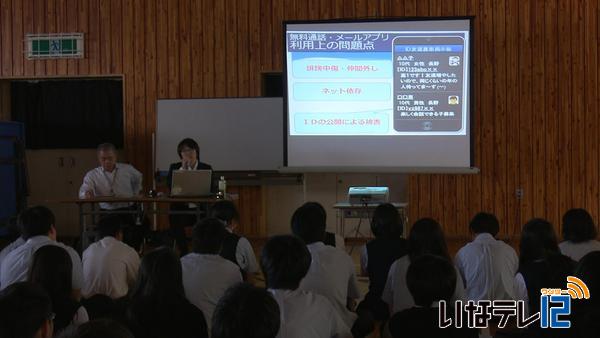

県が制定を目指す淫行処罰条例に関連して、生徒たちを性被害から守るための講話が9日、伊那市高遠町の高遠高校で開かれました。 講話は、性被害の被害者・加害者にならないように生徒達の危機を察知する力を育成しようと1年生を対象に開かれました。 講師は、県警スクールサポーターの酒井康吉さんと伊那ケーブルテレビジョン㈱の向山重徳さんが務めました。 近年インターネットを使った性犯罪が増えていると説明した酒井さんは、「スマートフォンやアプリの普及で誰でも被害者、加害者になる可能性があります。知らなかったは通用しないので、間違った使い方はしないで、知らない人には会わないうようにしてください」と呼びかけました。 ソーシャルネットワーキングサービスの利用について説明した向山さんは、「SNSの投稿は一瞬だが、自分も相手も傷つけてしまう危険性がある。高校生活3年間は忙しく短いけれど、インターネットにとらわれず充実した学生生活を送ってください」と話しました。

-

伸和コントロールズの部品「こうのとり」に

伊那市高遠町の伸和コントロールズ(株)長野事業所で組み立てられた部品が、JAXAが物資輸送手段として開発中の宇宙ステーション補給機「こうのとり」に初めて採用されました。 採用された部品は、JAXAの宇宙ステーション補給機「こうのとり」に搭載する小型回収カプセルに使う電磁弁です。 これまで補給機は大気圏に突入した際に燃え尽きる構造でしたが、開発中の補給機は小型回収カプセルに宇宙で実験したサンプルを格納し、地上に持ち帰る計画です。 電磁弁は大気圏に再突入したあとカプセルの姿勢を制御する噴射バルブなどとして使用されます。 伊那市高遠町にある伸和コントロールズの長野事業所です。 今回の電磁弁の組み立てを行いました。 伸和コントロールズのJAXAプロジェクトチームのメンバーです。 9日は、神奈川県川崎市にある本社から、電磁弁の設計者も訪れていました。 世界最高レベルの落下目標点精度を実現するため、高い応答速度、性能の安定などが求められたということです。 伸和コントロールズでは、これまでもJAXAの依頼にこたえて、地上での実験のための部品の製造などを行ってきました。 今回、それらの実績が認められ、こうのとりへの採用が決定しました。 伸和コントロールズの電磁弁を使用した「こうのとり」は、来年度以降、宇宙に打ち上げられる予定です。

-

しんわの丘ローズガーデンでバラの鉢植え講習会

今月4日からバラ祭りが開かれている伊那市高遠町のしんわの丘ローズガーデンで8日にバラの鉢植え講習会が開かれました。 鉢植え講習会は祭り期間中のイベントとして毎年開かれています。 講習会では、肥料の量や、植え付ける時の苗の高さの注意点などが説明されました。 参加者は、配られた資料を見ながら、苗の植え付け方を学んでいました。 しんわの丘ローズガーデンのバラの鉢植え講習会は参加無料で、26日までの祭り期間中毎週水曜の午前10時と午後2時の2回開かれます。

-

しんわの丘ローズガーデン バラ祭り始まる

バラが見ごろとなった伊那市高遠町のしんわの丘ローズガーデンで、4日からバラ祭りが始まりました。 今シーズから新たにガーデン内にカフェや展望デッキが設置されました。 8,800㎡の敷地に172種類、2,160本のバラが植えられていて、現在見ごろとなっています。 県内を中心に県外からも観光客が訪れ、写真を撮るなどして楽しんでいました。 4日は、ガーデン内に新設された休憩施設を兼ねたカフェ「麓のバラ茶屋」のオープニングセレモニーも行われました。 しんわの丘ローズガーデンを整備した伸和コントロールズ㈱が、平成27年度に伊那市に寄付した2千万円と市の基金400万円を合わせて設置されたものです。 カフェは、バラが楽しめる10月末まで、毎日、午前10時から午後3時まで営業しています。 カフェの周辺には車椅子でも通れる遊歩道が整備され、その先には展望デッキが作られました。 ガーデンや高遠の街並み、中央アルプスが一望できます。 バラ祭り期間中はバラの育て方の講習会のほか、11日(土)に鍵盤ハーモニカコンサート、12日(日)にはフラメンコショーが企画されています。 しんわの丘ローズガーデンのバラ祭りは6月26日(日)までです。

-

中心商店街のバラ見ごろ

伊那市の中心商店街のバラが見ごろを迎え、訪れた人たちが花や香りを楽しんでいます。 今年のバラは例年より2週間ほど早く咲き、現在見ごろとなっています。 西町から山寺までの1.5キロの間におよそ200種類1000鉢のバラが飾られ商店街を彩っています。 バラは、商店街を活性化しようと集まった地元店主らでつくる伊那まちバラ咲く街角連絡協議会が管理しています。 訪れた人たちは、足を止めてバラの香りを楽しみ、ドライバーは車の中から花を眺めていました。 今年から、一部の店では切り花を無料でプレゼントしています。 6月5日から、商店街を歩きながらバラを楽しんでもらおうと「いなバラまちぶらり」と題したイベントが行われます。 期間中は、バラのスイーツやバラにちなんだ丼の提供など様々なイベントを計画しています。

-

幻の高遠在来のそば栽培現地確認

幻となっている高遠の在来種のそばを復活させる取り組みを行っている伊那そば振興会は、きょう、栽培の拠点となる長谷浦の畑を確認しました。 30日は、伊那そば振興会と伊那市の職員など6人が、伊那市長谷浦の畑を訪れました。 畑は、300平方メートルほどで、現在は何も栽培されていません。 1年目に増やすことに成功すれば、畑を広げていく考えで、その畑も確認しました。 振興会のメンバーは、幻となっていた高遠在来種を5年ほど前から探していて、 長野県野菜花卉試験場に20グラムだけ保管されていることが分かりました。 在来種は現在、1キロほどに増えていて、今回、そのうちの300グラムの種を提供してもらいます。 浦は、国道152号から3キロほど山道を登った標高1150メートルにあり、他の品種のそばと交配する心配がありません。 伊那市も事業を応援していて、有害鳥獣の対策や、重機が入るための道路整備などを行う予定です。 高遠在来種は、貴重な種であり失敗できないとして、信州大学農学部の協力を取り付けました。 振興会では、7月初旬に畑を耕す作業や、獣害防護柵の設置を行い、下旬に種をまく計画です。 収穫は10月中下旬を見込んでいます。

-

進徳館の日

高遠藩の藩校「進徳館」の教育精神を見つめ直し受け継いでいこうと、28日、恒例の進徳館の日の行事が行われました。 会場となった高遠城址公園内の高遠閣には、高遠藩にゆかりのある来賓や一般などおよそ150人が集まりました。 進徳館は、幕末の1860年、高遠藩主内藤頼直が藩士の育成を目的に創設しました。 伊那市では、進徳館の精神を現代にも生かしていこうと毎年5月に進徳館の日を設けています。 実践発表では、高遠北小学校の中島元博教諭が、昨年度から全校で取り組んでいる「高遠そば作り」について話しました。 中島さんは、「活動を通して、子ども達の中に食事をいただくという自覚、もったいないという気持ち、ふるさと高遠を思う心が育った」とまとめました。 他に高遠高校の音楽専攻の生徒が歌を披露しました。 伊那市では、「歴史に名を残す多くの人材を輩出した進徳館教育の精神を今後も継承していきたい」と話していました。

-

造形作家天野惣平さん作品展

伊那市高遠町の造形作家天野惣平さんの作品展が、伊那市高遠町の旧三義小学校芝平分校で27日から始まりました。 会場には、廃校になった教室全体を使って、マニラ麻という麻の繊維で作った作品が展示されています。 天野さんは、現在63歳で、武蔵野美術大学を卒業後、絵画を学ぶためイタリアへ留学しました。 24歳の時に帰国し、30歳から東京で個展を始めました。 作風も油絵中心から、立体作品に変わり、50歳からは会場を現在の場所に移して毎年作品を展示しています。 天野さんの作品にタイトルは無く、見た人それぞれの感性で自由に作品を楽しんでもらいたいと話していました。 天野惣平さんの作品展は、6月1日まで、伊那市高遠町の旧三義小学校芝平分校で開かれています。

-

ヨガを体験 ヨガマルシェin高遠

ヨガを体験するイベント、ヨガマルシェin高遠が22日、伊那市高遠町文化体育館で行われました。 このイベントは上伊那スポーツ振興協議会が開いたもので会場にはおよそ150人が訪れました。 リラックスと解毒を意味するデトックスをテーマにしていて5人の講師が交代でヨガの指導にあたり参加者は、体の動かし方や呼吸法などを学びました。 イベントではほかに耳つぼマッサージやアロマテラピーなど健康や癒しのコーナーも設けられました。 協議会では「スポーツクラブの教室の中でもヨガは人気があります。健康維持のためにも普及に努めていきたいです。」と話していました。

-

「高遠学園構想推進連絡会」が発足

高遠高校が行っている地域での体験型学習活動を伊那市内全域に広げ、地域づくりや教育振興を図る「高遠学園構想推進連絡会」が25日に発足しました。 1回目の会議が25日に開かれ、高遠高校振興会会長の白鳥孝伊那市長から委員に委嘱書が手渡されました。 高遠町の小中学校や保育園、公民館、図書館のほか、伊那市観光協会や伊那市商工会などで組織されています。 高遠高校では、生徒が学校の外で学ぶ教育カリキュラムとして「地域体験型学習活動」を行っています。 これまで高遠町・長谷地区を中心に行っていましたが、今後はこの活動を市内全域に広げ、高遠高校を核とした教育振興や地域づくりを進めます。 これまで一対一の交流だったものを連絡会で情報共有し、スムーズに活動を行えるようにします。 高遠高校と、小中学校、保育園、公民館、福祉施設が連携し互いの教育振興を図る組織を「高遠学園」とし「高遠学園構想推進連絡会」は、その推進母体となります。 会長には松田泰俊伊那市教育委員長が選ばれました。 連絡会では、各機関から、高遠高校と行える交流事業を提案してもらい、6月中にまとめて年間計画を作成する予定です。

-

愛Bリーグ関東甲信越支部総会

B級グルメの日本一を決めるB―1グランプリを主催する愛Bリーグの関東甲信越支部総会が14日に伊那市高遠町の高遠閣で開かれました。 支部総会には愛Bリーグに所属する関東甲信越地域の10団体とリーグ本部から合わせて30人が参加しました。 愛Bリーグの支部総会は年に2回各地持ち回りで行われていて、伊那市での開催は初めてです。 伊那ローメンZUKUラブの中川義徳会長は「ようやく伊那で開催することができた。せっかくの機会なので伊那市のことも知ってもらいたい。」と話していました。 支部総会では各地域の活動報告や今年度のB―1グランプリなどついての協議が行われました。 今年度のB―1グランプリの開催日や会場については後日発表されるということです。

-

フリーキッズ・ヴィレッジ どろんこ運動会

伊那市高遠町山室のNPO法人フリーキッズ・ヴィレッジは21日、近くの田植え前の田んぼでどろんこ運動会を開きました。 どろんこ運動会には東京から訪れた子供たちや地域の家族などおよそ40人が参加しました。 運動会では3つのチームに分かれゲームが行われました。 田んぼの中の石を集めて高く積む石つみ競争をしました。 また、ビニールひもをおしりにつけて取り合う、しっぽとりゲームも行われました。 フリーキッズ・ヴィレッジでは、自然に触れあってもらおうと、毎年田植え前の田んぼで、しろかきもかねてどろんこ運動会を開いています。 運動会には幼児も参加し、一緒になって土の感触を楽しんでいました。

-

崇嶺会高遠教室が刻字の作品展

伊那市高遠町の書道家、石川三峰さんが指導する「崇嶺会高遠教室」の刻字作品展が、高遠さくらホテルで開かれています。 会場には、石川さんの作品12点と生徒の作品合わせて30点が展示されています。 刻字は文字を書いた紙を板の上に乗せて刻み、金箔を張ったり色付けをして装飾する作品です。 石川さんは現在65歳です。20代の時に仕事中の事故で脊髄を痛め趣味だったスポーツが出来なくなった事をきっかけに刻字を始め、35年ほどになります。 8年前に、秀作賞を5回受賞する事が条件となっている毎日書道展会員となり、3年前には自分の教室を開き生徒を指導するようになりました。 さくらホテルでの展示会は2回目で、今回初めて生徒の作品を一緒に展示しました。 石川さんは、「刻字に興味をもってもらい多くの仲間と作品作りをしたいです」と話していました。 崇嶺会高遠教室の刻字展は5月31日(火)まで、高遠さくらホテルで開かれています。

-

伊那市高遠町遠照寺でぼたん見頃

ぼたん寺として知られる伊那市高遠町の遠照寺では、色とりどりのぼたんが見頃を迎えています。 遠照寺の境内には、170種類およそ1,600株のぼたんが植えられていて、現在見頃を迎えています。 今年は、例年より12日、去年より2日早い5月1日に開花しました。 15日も県内外から多くの人が訪れ、写真を撮るなどして楽しんでいました。 早咲き遅咲きの花が同じ時期に咲いた今年は、例年より多くの種類の花を一緒に楽しむことができるということです。 ぼたんは、遠照寺の松井教一住職の母、智恵子さんが昭和57年に3株植えたのが始まりで、その後、地区住民の協力を得ながら育てているということです。 遠照寺では「花が咲くのは一瞬だが愛情込めて1年間育ててきました。今年もはっきりとした色合いの花が咲いたので多くの人に楽しんでもらいたいです」と話していました。 今年は初めて本堂の横に、ぼたんを眺めながら休憩できるスペースを設けました。 遠照寺のぼたんは、来週末まで楽しめそうだということです。 参拝料は大人400円中学生以下は無料です。

-

和洋楽器の共演 ゆうおんコンサート

上伊那出身、在住のメンバーで作る音楽ユニットゆうおんのコンサートが15日に伊那市高遠町の信州高遠美術館で開かれました。 ゆうおんは、ピアノや和楽器の箏、十七絃、声楽で構成するグループです。 去年結成され、今回がグループとして2回目のコンサートです。 この日は、クラシックや日本の古典音楽などを演奏しました。 会場にはおよそ130人が訪れ、演奏を楽しんでいました。

-

日本各地の在来種のそば試食

高遠在来種のそば復活に向け活動している信州そば発祥の地伊那そば振興会は、西日本各地の在来種のそばを14日試食しました。 14日は、西日本各地から集めた8種類の在来種を試食しました。 こちらは、島根県の在来種、横田小そばです。 日本のそば伝来の地と言われている長崎県の対馬在来種です。 試食会には、振興会の会員など15人が参加し、味や香りを5段階で評価しました。 在来種の収集に当たったのは会員でそば店壱刻店主の山根健司さんです。 山根さんは去年12月から今年2月にかけ、西日本の農家やそば店で栽培方法などを取材し、約20種類の在来種を譲りうけました。 現在、会では、消失したと思われていた高遠在来種を入手し、今年度長谷浦の畑での栽培を計画しています。 高遠在来種の復活を目指すにあたり、味のイメージづくりにつなげようと試食会を開きました。 伊那そば振興会は今後、長谷浦の畑に7月下旬頃高遠在来種の播種を行い、今後3年ほどかけて復活させたいとしています。

-

満光寺で花祭り法要

釈迦の誕生を祝う花祭り法要が、伊那市高遠町の満光寺で9日に行われました。 満光寺の花祭り法要は、高遠町と長谷にある26の寺でつくる東部仏教会が毎年行っています。 釈迦の誕生日は4月8日とされていますが、東部仏教会では毎年月遅れの5月8日に行っています。 この日は高遠保育園と長谷保育園の園児45人が招かれ、釈迦の像に手を合わせ、甘茶をかけて供養していました。

-

「短歌新潮社」 伊那市高遠町で歌会

短歌の愛好者が集まり月刊誌を発行している「短歌新潮社」は、会員の作品を紹介し学びあう「歌会」を8日、伊那市高遠町の高遠さくらホテルで開きました。 長野市に本部を置く短歌新潮は、県内のほか、東京、名古屋、長崎などに22の支部があります。 会員は約300人で伊那支部には12人の会員がいます。 昭和28年から、毎年春と秋に歌会を開いていて、伊那市内で開かれるのは今回が初めてです。 長野市に住む中村昭男編集長が、おととし高遠町を訪れ、自然豊かで歴史ある高遠町を歌会の会場に選んだという事です。 短歌は五七五七七の、五句三十一音でつくる歌です。 歌会では、会員が事前に作った短歌を評者が紹介し講評しました。 今回全部で76首の作品が寄せられ、会員同士の投票などによる審査が行われました。 結果、最高賞に、長野支部の北村多喜子さんの作品「枯れ草にみどりが覗く川岸に佇みて聴く春の水音」が選ばれました。 短歌新潮の歌会は、短歌の学習や会員同士の交流などを目的に開かれていて、あすは、高遠町内の史跡めぐりを行う予定です。

-

さくらの湯 端午の節句にちなみ菖蒲湯

端午の節句にちなみ伊那市高遠町のさくらの湯では、7日と8日の2日間菖蒲湯の提供が行われています。 さくらの湯の露天風呂には、男湯、女湯ともに菖蒲の束とヨモギの葉が浮かべられています。 さくらの湯では、季節に合わせたイベントを行っていて、今年度第1弾として菖蒲湯を企画しました。 邪気を払い健康長寿に効くとされる菖蒲の束と、美肌効果が期待できるとされるヨモギの葉を湯に浮かべました。 菖蒲湯は8日も行われます。 さくらの湯をはじめとする市内4か所の温泉施設では、伊那市合併10周年企画として5月中は通常大人600円の入館料を500円にしていて、多くの来場を呼び掛けています。

-

高遠城跡案内所 開所

伊那市高遠町の有志でつくる観光案内ボランティアふきのとうの会は、観桜期外に城跡を案内する高遠城跡案内所を3日に開所しました。 3日は会員などおよそ20人が参加し高遠城址公園のグランドゲートで開所式を行いました。 式の後には、おとずれた観光客を早速案内していました。 高遠城は国の史跡や日本100名城に選定されていて、近年城跡を目的にした観光客が増加しているということです。 城跡を詳しく知りたいという要望を受け、伊那市からグランドゲート事務所を借りて、初めて案内所を開設しました。 小田中一男会長は、「高遠城は中世から近世までこの場所で続いた珍しい城です。案内を通じて町の活性化にもつなげていきたいです」と話していました。 今後は、8月を除く11月まで、月に2日間、会員2,3人が案内所に滞在し観光客を案内します。

-

ジオラマ作家 山本さんトークイベント

伊那市高遠町の信州高遠美術館で開かれているジオラマ展「昭和幻風景」に合わせ、ジオラマ作家の山本高樹さんのトークイベントが3日に開かれました。 会場には、昭和の風景をモチーフにした作品約30点が展示されていて、3日は山本さんが制作過程や作品への思いを語りました。 山本さんは、「建物の質感にこだわり、統一感を出すことで、作品に説得力をもたせています」と説明していました。 東京都のジオラマ作家山本さんは2001年から昭和をテーマにした作品の制作をはじめ、NHKの連続テレビ小説でも使用されました。 山本高樹 昭和幻風景ジオラマ展は22日(日)まで信州高遠美術館で開かれています。

-

高遠石工を紹介する映像作品完成

高遠石工の石仏を紹介するDVDとブルーレイディスクが完成し、6日に伊那市役所で報告が行われました。 今日は映像を製作した高遠石工研究センターの代表者二人が市役所を訪れ、白鳥孝市長に完成の報告を行いました。 映像は22分で高遠町を中心に上伊那にある高遠石工の作品およそ70体を四季の風景とともにナレーション付きで紹介しています。 平成27年度の文化庁による文化遺産を活かした地域活性化事業の一環として280万円をかけて制作されました。 DVDとブルーレイディスクはそれぞれ150枚ずつ作られ、今後伊那市を通して上伊那の図書館や小中学校に配布されます。

-

伊那市高遠町で保科正之の生誕405年祭

旧高遠藩主で名君とされる保科正之の生誕405年祭が伊那市高遠町の歴史博物館で4月29日に行われました。 生誕祭は、博物館中庭にある保科正之の石像の前で行われ、神事で正之生誕405年を祝いました。 伊那市のほか保科正之ゆかりの福島県会津若松市や猪苗代町からおよそ60人が参加しました。 生誕祭は、NHK大河ドラマ化実現への機運を盛り上げようと毎年行われています。 保科正之は、徳川家3代将軍家光の異母兄弟で、幼少時代を高遠で過ごしました。 高遠藩主となったのちに会津藩主や四代将軍家綱の補佐役を務め、名君と呼ばれています。 大河ドラマをつくる会会長の白鳥孝伊那市長は、「大河ドラマ化の夢に向かって進んでいきたい。 東北の復興も祈念したい」と話しました。 副会長の室井照平会津若松市長は、「保科公の精神を胸に刻んで、街づくり、地域づくりを進めていきたい」とあいさつしました。

-

伸和コントロールズ新入社員研修

伊那市高遠町に事業所がある伸和コントロールズ株式会社は伊那谷の地域の歴史や情報を紹介するアプリ「高遠ぶらり」を使って26日に新入社員研修を行いました。 新入社員研修には、県内外の事業所から19人が参加し、市街地や進徳館などを見て回りました。 ガイドを務めたのは、高遠郷土研究会の北原紀孝会長と、高遠町図書館の諸田和幸さんです。 参加者は、タブレットやスマートフォンで「高遠ぶらり」の情報を見ながら説明を聞いていました。 「高遠ぶらり」は伊那図書館や高遠町図書館などで作る高遠ぶらり制作委員会が提供する地域の歴史や情報を紹介するアプリです。 これまで一般の観光案内などでは使われていましたが、企業の研修会で活用されるのは初めてです。 アプリを使ってガイドを務めた諸田さんは「これからも要望があれば研修会などに参加して地域振興に役立てていきたい。」と話していました。

-

市議会総務委が体育施設に提言

伊那市議会総務委員会は、市内の体育施設の在り方、方向性について、伊那市と市教育委員会に、20日提言しました。 この日は、市議会総務委員会が、白鳥孝市長と、北原秀樹教育長に提言を行いました。 市議会総務委員会では、数回にわたり施設を視察し、重点的、または、問題があると思われる施設について提言をまとめました。 提言で問題があるとされた施設は次の通りです。 ●長谷の宿泊施設入野谷隣にある伊那里体育館は、利用者が少ないため市営から外し、民間委託を検討すべき。 ●高遠町小原の河南グラウンドは、ほとんど活用されていないにも関わらず年間200万円の借地料が支払われている点について検討すべき。 ●遠照寺そばにある三義グラウンドについては、ドクターヘリの離発着場として位置づけされていて、存続すべきだが、借地料の点で検討すべきとしています。 ●市民プールの50メートルプールは機能しておらず廃止もやむを得ない。 ●高遠スポーツ公園プールは、ろ過機が寿命を迎えつつあり、今後については地域協議会も含め検討を重ねるべきとしています。 そのほかに重要な施設として、●伊那市民体育館●高遠スポーツ公園文化体育館●陸上競技場●市営・県営野球場●テニスコートをあげ、これらについては、必要があれば改修して存続を図っていくべきとしました。 提言を受けて白鳥市長は、「1つ1つ精査いただきありがたい。無駄をなくすために、できることはすぐに手を打ちたい」と話していました。

-

高遠城址公園 桜まつり期間15万4千人

4月9日の高遠城址公園 天下第一の桜の名所としてしられる高遠城址公園の今年の入場者数は伸びなやみました。 桜の開花が平年より1週間ほど早まった事や旅客バス500キロ規制問題などもあり15万4千人にとどまりました。 伊那市によりますと、最終的な集計結果はまだ出ていませんが、今年の有料入園者数は、およそ15万4千人でした。 開花から散り終わりまでの有料入園期間は4日から17日までの14日間でした。天候には恵まれましたが、今年は、全国的に一斉に桜が開花したため、市では他の名所へ観光客が分散してしまったと見ています。 平成23年の東日本大震災の年は、15万3千人ほどに落ち込みましたが、今年はそれに次ぐ、低い数字にとどまりました。 悪天候にたたられた去年よりも4千人減少しています。 20日に開かれた定例記者会見で白鳥孝市長は、「一人当たりの観光消費額を増やす事や、桜だけでなく、食や文化を組み合わせた通年観光の仕組みづくりなど戦略の見直しが必要だ」との考えを示しました。 伊那市では、今回の入園者数の減少について、原因を分析し来年以降につなげていきたいとしています。

-

高遠町杖突街道沿いの桜見ごろ

天下第一の桜、伊那市高遠町の高遠城址公園の桜は散り終わりましたが、まだまだ桜のシーズンは終わりません。 高遠城址公園などの桜を管理する桜守の西村一樹さんに案内していもらいました。 現在、国道152号杖突街道沿いにはソメイヨシノや枝垂れ桜が見ごろを迎えています。 街道沿いの桜は、桜守と区のの人たちが手入れをしています。

-

伊那市 南アルプスの学習用DVDを市内小中学校へ配布

伊那市は、南アルプスの成り立ちや自然環境、人との関わりについてわかりやすく紹介した小中学生向けの学習用DVDを製作しました。 DVDは、南アルプスの成り立ちや自然、人との関わりなどの5部構成で全部で14分です。 ユネスコエコパークに登録され、日本ジオパークに認定されている南アルプスについて子どもにも分かりやすく解説しています。 18日は高遠小学校で初めてお披露目され、4年生の児童が鑑賞しました。 子ども達はDVDを見て分かった事を、配布された資料に書き込んでいました。 伊那市ではこのDVDを市内すべての小中学校に配布する事にしています。

201/(火)