-

春山シーズン到来 南アルプル北部開山祭

いよいよ春山シーズンの到来です。南アルプスの登山者や観光客の安全を祈願する南アルプス北部開山祭が25日、伊那市長谷の歌宿で行われました。 開山祭には、市や山岳関係者らおよそ50人が出席しました。 伊那市は、春山シーズンの幕開けを山岳愛好者にPRしようと標高1,680メートルの歌宿で毎年式典を行っています。 式で白鳥孝市長は「山に親しみ恩恵に感謝し、全国に南アルプスの自然を発信していきたいです」と挨拶しました。 開山祭では、市役所の職員などでつくるイーナちゃんカルテットが弦楽四重奏を披露しました。

-

長谷小学校 1年生と友達になる会

伊那市長谷の長谷小学校で22日、1年生と友だちになる会が開かれました。 今年度、長谷小学校には12人が入学しました。 6年生の児童会を中心に2週間程前から会の計画を立ててきました。 始めに、1年生の自己紹介が行われ、「長谷小学校では勉強や歌を頑張りたい」など、1人ずつ抱負を発表しました。 その後、学校に関するクイズや、フラフープを使ったゲームなどが行われました。 酒井謙一校長は「長谷小学校には楽しいことがいっぱいあります。早く全校のみんなと仲良くなって楽しい学校生活を送りましょう」と一年生に呼びかけました。 長谷小学校では、5月に全校児童が参加するよもぎ採りが行われる予定です。

-

市議会総務委が体育施設に提言

伊那市議会総務委員会は、市内の体育施設の在り方、方向性について、伊那市と市教育委員会に、20日提言しました。 この日は、市議会総務委員会が、白鳥孝市長と、北原秀樹教育長に提言を行いました。 市議会総務委員会では、数回にわたり施設を視察し、重点的、または、問題があると思われる施設について提言をまとめました。 提言で問題があるとされた施設は次の通りです。 ●長谷の宿泊施設入野谷隣にある伊那里体育館は、利用者が少ないため市営から外し、民間委託を検討すべき。 ●高遠町小原の河南グラウンドは、ほとんど活用されていないにも関わらず年間200万円の借地料が支払われている点について検討すべき。 ●遠照寺そばにある三義グラウンドについては、ドクターヘリの離発着場として位置づけされていて、存続すべきだが、借地料の点で検討すべきとしています。 ●市民プールの50メートルプールは機能しておらず廃止もやむを得ない。 ●高遠スポーツ公園プールは、ろ過機が寿命を迎えつつあり、今後については地域協議会も含め検討を重ねるべきとしています。 そのほかに重要な施設として、●伊那市民体育館●高遠スポーツ公園文化体育館●陸上競技場●市営・県営野球場●テニスコートをあげ、これらについては、必要があれば改修して存続を図っていくべきとしました。 提言を受けて白鳥市長は、「1つ1つ精査いただきありがたい。無駄をなくすために、できることはすぐに手を打ちたい」と話していました。

-

伊那市 南アルプスの学習用DVDを市内小中学校へ配布

伊那市は、南アルプスの成り立ちや自然環境、人との関わりについてわかりやすく紹介した小中学生向けの学習用DVDを製作しました。 DVDは、南アルプスの成り立ちや自然、人との関わりなどの5部構成で全部で14分です。 ユネスコエコパークに登録され、日本ジオパークに認定されている南アルプスについて子どもにも分かりやすく解説しています。 18日は高遠小学校で初めてお披露目され、4年生の児童が鑑賞しました。 子ども達はDVDを見て分かった事を、配布された資料に書き込んでいました。 伊那市ではこのDVDを市内すべての小中学校に配布する事にしています。

-

長谷中生徒が地域住民にパンジーの花配る

伊那市長谷の長谷中学校の生徒は自分たちで育てたパンジーの花を14日に地域の住民に配りました。 パンジーの花の配布は長谷中学校の全校生徒36人が行いました。 長谷中学校では、毎年生徒が育てたパンジーを日頃の感謝を込めて長谷地区の全ての家に配っています。 生徒たちはエリアごとに分かれて学校を出発しました。 1軒1軒地図を見ながら訪問し、パンジーの花を手渡していきました。 長谷地区には801軒の家があり、36人で2日間かけて花を配りました。

-

分杭峠のゼロ磁場 シャトルバスの運行開始

パワースポットとして知られる伊那市長谷の分杭峠のゼロ磁場へ向かうシャトルバスの運行が、7日から始まりました。 高遠城址公園の花見シーズンに合わせて、今年は10日ほど早い運行開始となりました。 あいにくの雨で、午前8時の始発に乗客はいませんでしたが、バスを運行する伊那市観光㈱の浦野芳一総支配人と伊那市の担当職員が、観光客の受け入れ準備のためバスに乗り込み、ゼロ磁場へ向かいました。 分杭峠へ向かうバスの発着所は伊那市長谷市野瀬の国道152号沿いにあり、100台分の無料の駐車場があります。 高遠駅から循環バスを使って来る事もできます。 伊那市観光では今年、高遠の花見客にもゼロ磁場を訪れてもらおうと、運行開始を10日ほど早めました。 去年は、4月15日から11月23日まで運行し、2万4,119人が利用したという事です。バスは、30分から1時間間隔で運行されていて、往復650円となっています。

-

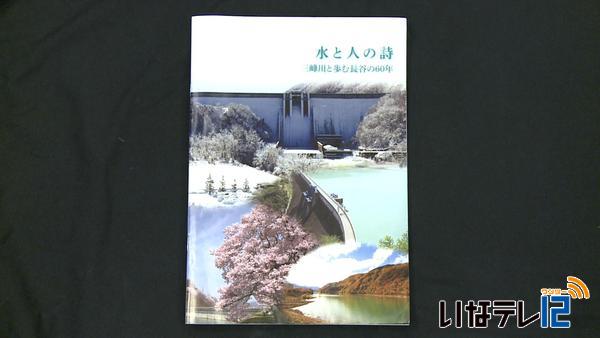

美和ダム着工60年記念誌作成

美和ダムの工事着工から60年を迎えるのを記念して、これまでの歴史を振り返る記念誌が作成されました。 記念誌は「美和ダム起工60周年記念資料作成実行委員会」が作成したものです。 美和ダム建設前から現在までの様子を29ページに渡り紹介しています。 記念誌の発行に伴いこのほど伊那市長谷総合支所で座談会が行われ、地元住民およそ40人が集まり記念誌を見ながらこれまでの歴史を振り返りました。 これからの美和ダムの活用方法について意見交換が行われ、実行委員会のメンバーからは、「桜の季節は景色が美しいので観光資源として活用したい」、「地域の人達と美和湖の使用に関するルール作りをしていきたい。」などの意見が出されていました。 記念誌は、1100部作成され長谷地域の全戸に配られる他公共施設にも設置されます。

-

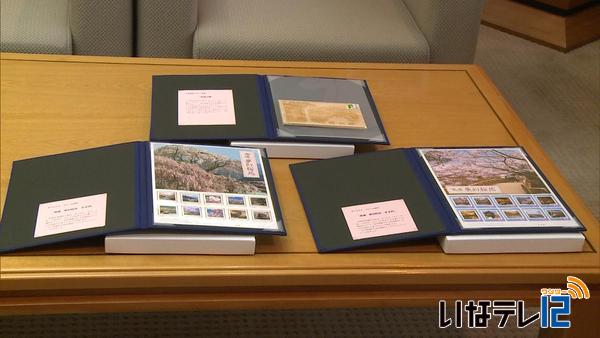

高遠町の桜 オリジナル切手販売

伊那市内の郵便局で、花見シーズンに合わせ、高遠町内の桜を題材にしたオリジナル切手の販売が始まっています。 4日に高遠郵便局の髙橋晴彦局長と伊那東郵便局の井口正弘局長が伊那市役所を訪れ、白鳥孝市長にオリジナル切手2種類を贈りました。 切手は52円切手と82円切手のそれぞれ10枚つづりで、高遠城址公園など高遠町内の桜を題材にしています。 販売価格は、それぞれ930円と1,230円となっています。 4月1日から伊那市内の郵便局で販売されていて、高遠城址公園でも4月6日 から桜の見頃が終わるまで販売されるということです。 白鳥市長は「今年も素晴らしい出来。高遠石工の切手も作って頂き、桜と一緒にPRできればありがたい。」と話していました。

-

伊那市消防団 新団長に北原政一さん

平成28年度の伊那市消防団任命式が1日に伊那市高遠町の総合福祉センターで行われました。 新しい団長には高遠町地区から北原政一さんが就任しました。 合併以降旧伊那市以外からの団長就任は初となります。 任命式では、今年度新しく団長に就任した北原政一団長から団員に辞令が手渡されました。 辞令は階級が変更となる団員264人と新しく入団した団員66人に交付されました。 北原団長は、「時代の変化と共に消防団に求められるものも多種多様になってきている。各分団の横の繋がりを一層強め機能的に活動できるようにしなければならない。」と訓示しました。 伊那市の白鳥孝市長は、「方面隊の方式も定着してきた。地域の消防署との連携を極めながら住民の生命財産を守っていってほしい。」とあいさつしました。 最後に全員で火の用心三唱を行いました。

-

平成18年3月31日の伊那市合併から10年

平成18年、2006年3月31日に、旧伊那市、高遠町、長谷村が合併し新伊那市が誕生して、31日で10年となりました。 平成18年、2006年3月31日、旧伊那市、高遠町、長谷村が合併し、新伊那市が誕生しました。 10年前、伊那市役所で開市式が行われました。 旧合併特例法に基づく県内最後の合併で、上伊那で唯一の合併です。 新伊那市の面積は667平方キロメートルで、県内の市町村では松本市、長野市に次いで3番目に広い面積となりました。 新伊那市の人口は、合併当時、2万6,522世帯、7万3,824人、高齢化率は23.9%、現在は2万7,132世帯、6万9,424人で高齢化率は29.2%となっています。 伊那市ではこの10年、財政の健全化に取り組んできたほか、合併特例債を活用し、保育園や公民館の建て替え、小中学校の耐震化、高遠消防署の整備などを進めてきました。 伊那市では合併10年で、市民の郷土愛を高めさらなる一体感の醸成を目指し、31日に「伊那市民憲章」を制定しました。 合併10年の記念式典は11月3日に行われる予定です。

-

地域自治区の設置期限 各総合支所で地域自治区長退任式

合併から10年が経過し、高遠町と長谷地域自治区の設置期限となった31日、各総合支所で地域自治区長の退任式が行われました。 高遠町総合支所では午後3時の年度納め式に続き、地域自治区長の退任式が行われました。 広瀬源司地域自治区長は職員を前に「当たり前に行っていることも先人達の努力があってのことだということを忘れないで欲しい。業務に無駄なことはないのでしっかり取り組んでいってほしい。」と話しました。 長谷総合支所でも午後3時すぎに退任式が行われました。 池上直彦地域自治区長は「長谷には南アルプスと三峰川という大きな財産がある事に誇りをもって欲しい。人口減少対策については、田舎暮らしモデル地域の溝口を手本に住民と協力して進めて欲しい」と話しました。 合併特例法に基づき平成18年3月31日に設置された高遠町と長谷の地域自治区は、31日、設置期限の10年となりました。 これにより市長が任命する、特別職の地域自治区長で総合支所長は廃止となり、新年度からは部長級の市の職員が支所長を務めることになっています。

-

南アルプス里山案内人 養成講座修了式

長谷地域の自然や文化などの魅力を訪れた人たちに伝える「南アルプス里山案内人」の養成講座修了式が、26日、伊那市長谷で行われました。 26日は、座学講座と実践研修をそれぞれ5回ずつ受講した5人に池上直彦総合支所長から修了証が手渡されました。 伊那市は、南アルプス山麓一帯の魅力を発信し定住促進に繋げていこうと、 今年度から「南アルプス里山案内人養成講座」を開催しています。 修了証を受け取った受講者は、案内役となり講座を通して学んだ成果を披露していました。 修了生の1人伊那市の兼子陽子さんは、木や石に目のシールを貼り、視点を変えて物を見る遊びを紹介しました。 修了生は、実践研修などをさらに規定の回数を行うと里山案内人として登録することができます。 伊那市では、将来的にはエコツアーやジオツアーを案内人自らが企画するような仕組みをつくっていきたいとしています。

-

長谷暮らし座談会

伊那市長谷地区の課題について福祉の観点から考える「長谷暮らし座談会」が16日、気の里ヘルスセンター栃の木で開かれました。 この日は、長谷地域社協や区長など、30人ほどが参加し、「高齢者の交通手段」「雪かき」「住民同士の交流」の3つのテーマで話をしました。 長谷地区では、去年秋に、地域ごとの課題を抽出するための調査を行いました。 少子高齢化に伴い、今回の座談会のテーマとなった3つの課題が浮かび上がってきました。 高齢者の交通手段では、「福祉有償運送などを行っているが、運転手も高齢化してきている」などの話がありました。 雪かきでは、「雪かき機を導入しても操作する人がいない。雪が降ると出かけられなくなる高齢者もいる。住民同士の助け合いのルールを見直す必要がある」といった意見が出ました。 長谷には7つの地区がありますが、そのうち4地区は、高齢化率が50%を超えています。 長谷全体でも高齢化率は40%となっていて、伊那市内のなかでも高い高齢化率となっています。 長谷総合支所では、課題を共通認識にして、助け合い・支えあいの地域づくりを改めて進める必要があるとしています。

-

モバイルカリング実証結果を報告 2か月で10頭の鹿を捕獲

ニホンジカによる食害を防ぐため、エサを撒いて鹿をおびき寄せ車から猟銃で撃つ方法「モバイルカリング」で、去年10頭の鹿を捕獲したことが、1日報告されました。 この日は、伊那市の長谷総合支所で報告会が開かれました。 報告によりますと、去年10月から11月にかけてモバイルカリングを行い、10頭の鹿を捕獲したということです。 業務を請け負った、東京都の㈱野生動物保護管理事務所の奥村忠誠さんは「暖冬で鹿の移動が遅れ、出没回数が少なく、捕獲数も予想より少なかった。捕獲頭数を増加させるためには、積雪期や春先の残雪期での実施が良いかもしれない」と話していました。 モバイルカリングは、林道の脇にエサを撒いて鹿をおびき寄せ、車の中などから銃により効率的に捕獲する手法です。 中部森林管理局では、今回の結果を踏まえながら、効果的な対策方法を検討していきたいとしています。

-

宮本高行さん 分杭峠パワースポットの本を小中学校に寄贈

平成6年から2年9か月、三峰川総合開発工事事務所長をつとめ、分杭峠のパワースポットの発見に関わった宮本高行さんは、ゼロ磁場の総合ガイドブックとなる自身の本を、14日に伊那市の小中学校に寄贈しました。 宮本さんが伊那市役所を訪れ、白鳥孝市長に本を手渡しました。 宮本さんは平成6年から2年9か月、三峰川総合開発工事事務所長をつとめていました。 当時、地元の有志とともに美和ダム水源地の地域振興を模索する中で分杭峠のパワースポット発見に至ったという事です。 去年ゼロ磁場発見20周年を記念して総合ガイドブックを作成することになり、宮本さんが担当しました。 本にはゼロ磁場発見の経緯や伊那谷の自然や歴史、みどころなどが書かれています。 本は125冊寄贈され、市内小中学校に配布されることになっています。

-

伊那市の公用車に初の電気自動車を導入

伊那市は、公用車に電気自動車を初めて導入しました。 電気自動車の普及を進める日産自動車の事業で、市に3年間無料で貸し出されます。 18日、市役所で長野日産自動車㈱の茶谷昭二事業推進部長から白鳥孝市長に記念のレプリカキーが手渡されました。 市に貸与されたのは2人乗り用バンの電気自動車です。 これまで電気とガソリン両方で動くハイブリット車はありましたが、電気のみの車は初めての導入です。 日産自動車では、電気自動車の活用事例を集め普及を図ろうと全国の自治体を対象に貸し出しを行っています。 長野県内では10の自治体が対象となっていて、伊那市が初めての貸し出しとなりました。 排気ガスが出ない事から、長谷総合支所に配置し南アルプス林道のパトロールなどに使用するほか、災害時の非常用電源として活用する予定です。 白鳥市長は「ユネスコエコパークに登録されている南アルプスで、エコに取り組んでいる事を登山者などにPRしていきたい」と話していました。 専用の200Vのコンセントを設置すれば家庭用電源でも充電できます。 8時間で満充電となり、一般道で約180㎞走行できるという事です。

-

伊那まつり テーマは「つなぐ」

今年の第44回伊那まつりの実行委員会が19日、伊那市役所で開かれ、テーマは「つなぐ」に決まりました。 今年伊那市が合併して10周年にあたることからテーマを「つなぐ」としました。 伊那、高遠、長谷をつなぎ、未来へつなげるとともに、勘太郎まつりと合わせて通算60回に向け新しい時代の魅力ある伊那まつりを目指すとしています。 基本コンセプトは「みんなが主役、誰もが参加できる市民総参加の魅力ある市民まつり」としています。 これらは伊那まつり委員会に報告され正式に決定されることになっています。 今年は8月6日に市民おどり、7日に花火大会が行われます。

-

伊那フィルハーモニー交響楽団 校歌の録音終了

伊那フィルハーモニー交響楽団が、創立30周年記念事業として去年から進めてきた市内すべての小中学校の校歌の録音作業が14日に終了しました。 3月6日にはお披露目会を開き学校と合同で校歌の演奏を披露する事になっています。 14日は伊那北小学校など6校の校歌の録音が伊那市のいなっせ6階ホールで行われました。 本番前の練習では学校の教諭の歌に合わせて演奏し、歌詞をききながらイメージを膨らませました。 伊那フィルハーモニー交響楽団は1985年、昭和60年に発足し、去年創立30周年を迎えました。 校歌の録音はCDにして学校に配布するためのもので、去年2回行い、今日、最終日となりました。 これまで小学校15校、中学校6校の市内すべての小中学校の校歌の伴奏をオーケストラ版に編曲し録音を行ってきました。 校歌を録音したCDは来月10日から各学校に配布される予定です。 また、来月6日には、市内11校の児童、生徒とともに校歌を演奏する「校歌お披露目会」を開く事になっています。

-

田舎暮らしモデル地域第2号 伊那市長谷の溝口区を指定

伊那市は、移住定住を推進する田舎暮らしモデル地域第2号として長谷の溝口区を指定しました。 10日、溝口区の中山泰元区長と溝口未来プロジェクト代表の中山勝司さんが伊那市役所を訪れ、白鳥孝市長からモデル地域の指定書を受け取りました。 人口増に向けた移住、定住を推進するため高い意欲のある地域を指定するもので、市内では新山地区に続いて2件目の指定となります。 溝口区には現在、159世帯433人が暮らしています。 去年2月、定住促進など地域の将来について考える住民組織、溝口未来プロジェクトを立ち上げました。 今回の指定を受けプロジェクトはモデル地域としての事業を進めていく組織となります。 定住促進の他、交通弱者の支援や子育て支援など生活環境の整備、雇用を生み出すための農林業を中心とした産業の育成の3つを大きな柱として取り組んでいくという事です。 溝口区では来月のプロジェクトの会議で今後の事業計画を策定する事にしています。

-

遠隔授業 来年度から伊那市内の小学校でも実施

伊那市はインターネットのテレビ会議システムを使った学校間の遠隔授業を、来年度小学校でも実施する計画です。 インターネットを活用した遠隔授業は今年度、長谷中学校と東部中学校で行われました。 来年度は、新山小学校、手良小学校、長谷小学校、高遠北小学校でも実施する計画です。 生徒数の少ない小規模校と生徒数の多い大規模校を結ぶ事で、多様な意見に触れる事ができるなどメリットがあるとしています。 今年度は、少子化・人口減少に対応した活力ある学校教育を推進するための文科省の事業で実施しました。 8日に開かれた伊那市総合教育会議で、来年度は小規模の小学校でも実施する事が報告されました。 新山、手良、長谷、高遠北の4つの小学校では、通常の教科の他に総合的な学習や行事なども視野に入れ遠隔合同授業を実施する方針です。

-

立春~寒ざらしそば引きあげ

伊那市の高遠そば組合は、大寒に長谷の川に投入した寒ざらしそばを、立春の4日、引きあげました。 この日は、伊那市長谷市野瀬の粟沢川から、さらしていたそばを引き上げました。 大寒の先月21日に投入しました。さらしていたのは90キロでおよそ600食分になります。 そばをトラックに積んで、高遠町西高遠の旧高遠第一保育園に移動しました。 そこで、管理しながら1週間ほど乾燥させます。 湿っているため夜は凍り、昼は溶けるのを繰り返しながら乾燥するということで、それにより甘みが増すということです。 乾燥させたそばは冷蔵庫で保管し、7月16日、17日、18日の3日間限定で、1食1200円で提供する予定です。 提供店は、壱刻、華留運、ますや、楽座紅葉軒の4軒です。

-

人口18%減で人口増対策などを建議

地域の課題解決について協議している長谷地域自治区地域協議会は合併後10年間で人口が18%減少したとして人口増対策などを29日、白鳥孝伊那市長に建議しました。 29日は西村美里会長ら4人が伊那市役所を訪れ白鳥市長に建議書を手渡しました。 西村会長は「過疎化、高齢化の進行により集落機能が低下し、小さな集落は消滅も憂慮される」と話し必要な対策を求めました。 協議会によりますと、特別養護老人ホームサンハート美和を除く長谷地域の人口は、合併した平成18年4月1日現在の2021人、695世帯に対し、今年1月1日現在1659人、638世帯となっていて362人、率にして18%の減少となっています。 最も減少率が高いのは中尾地区で合併時の149人から49人減少し人口は100人、減少率は33%となっています。 建議では人口増対策として長谷地域の特色を活かした定住対策の推進や保育園の存続などを求めています。 白鳥市長は人口増対策について「若者を呼び込むことに力を入れていきたい」と話していました。 建議ではほかに有害鳥獣の駆除対策や美和診療所の安定した経営体系の維持などを求めています。

-

三峰川総合開発工事事務所 安全大会

国土交通省三峰川総合開発工事事務所の工事事故防止のための安全大会が、27日、伊那市長谷の事務所で開かれました。 安全大会には、工事を発注する三峰川総合開発工事事務所や、受注する建設業者など30人ほどが参加しました。 今年度、国土交通省中部地方整備局では、12月末までに、60件の工事事故が発生しています。 去年の同じ時期と比べ30件ほど減少しています。 事故の内訳は、「挟まれ」や「墜落・転落」など工事関係者の事故が30%を占め、他はそれ以外の交通事故や埋設物の損傷などです。 大会では、受発注の両者から、安全のための取り組みやアイディアが発表されました。 三峰川総合開発工事事務所の澤頭 芳博所長は、「工事事故の撲滅にむけ、受発注者一体となって取り組んでいきたい」と話していました。

-

長谷中学校で百人一首大会

伊那市の長谷中学校で25日、百人一首大会が開かれ、全校生徒が熱戦を繰り広げました。 この日は1年生から3年生まで32人が縦割りの8グループを作り、百人一首大会を行いました。 長谷中学校では、日本の伝統文化に親しんでもらい、学年を越えた交流を図ろうと毎年この時期に大会を開いています。 2学期の国語の授業を使って覚えてきたという事で、上の句が読まれると勢いよく手を伸ばして札を取っていました。 後日結果が発表され、上位入賞者に賞状が贈られるという事です。

-

「ゼロ磁場の秘水」気の寺弘妙寺で祈願

伊那市長谷でミネラルウォータの販売を行っている株式会社プラーナ零磁場は大寒に合わせて、21日、気の寺とされる高遠町の弘妙寺で年頭祈願を行いました。 伊那市長谷の分杭峠直下からくみ上げた「ゼロ磁場の秘水」です。 商品を仏前に備え、田中勲雄住職が読経を行いました。 ゼロ磁場の秘水には、「大願成就」「恋愛成就」などと書かれたタグがつけられています。 以前はパワースポットとして知られる分杭峠までタグを持っていき社員のみで願掛けを行っていましたが、3年前からは弘妙寺で行っています。 この日は、プラーナ零磁場の社員7人が、田中住職の読経に合わせて商品を購入する人達の健康などを祈願しました。 取締役の木下護さんは「水を飲んで体調を整え、それぞれの願いを叶えてほしい」と話していました。 タグのついた「ゼロ磁場の秘水」は、長谷のプラーナ零磁場の店頭や、インターネットで販売しているという事です。

-

大寒 寒ざらしそばを川に投入

21日は、大寒。今朝の伊那地域の最低気温は、今季最低となるマイナス10.5度まで冷え込みました。 伊那市の高遠そば組合は、大寒のこの日、寒ざらしそばを、川に投入しました。 今年、用意されたそばは、去年と同じ90キロです。 長谷から高遠町三義一帯の入野(いりの)谷郷(やごう)で収穫されました。 およそ600食分になります。 この日は、寒ざらしそばを復活し商品化した高遠そば組合のメンバーが、長谷市野瀬の粟沢(あわさわ)川に、そばをさらしました。 寒ざらしそばは、全国的に大寒の日に川に投入するということで、高遠が発祥と言われています。 江戸時代、内藤家が高遠藩主の時に、寒中にさらしたそばを、夏に将軍に献上したことが古文書に記されています。 清流にさらすことで渋みやあくが抜け、甘みが増すとともに、モチモチ・シコシコ感が強くなるということです。 また、夏になっても虫が食わないということで、冷蔵庫の無い時代に高遠にうまれた暮らしの知恵だということです。 そばは、夏は味が落ちるといわれることから、高遠そば組合では、夏のそばの消費拡大につなげようと寒ざらしそば復活に取り組んでいて、商品化してから、今年で3年目です。 寒ざらしそばは、節分の2月3日ごろ引き上げる予定で、その後、乾燥させます。 提供店は、壱刻、華留運、ますや、楽座紅葉軒の4軒です。 7月16日、17日、18日の3日間限定で、1食1200円で提供する予定です。

-

伊那市営住宅 子育て世帯の要件緩和へ

伊那市は、子育て世帯の市営住宅の入居要件を、来年度から緩和する方針です。 21日に開かれた伊那市議会臨時会で条例改正案が提出され、全会一致で可決されました。 市営住宅の入居要件は、これまで世帯の収入が月15万8千円以上ある事でした。 これが、40歳未満の夫婦または、中学生以下の子どもがいる子育て世帯に限り、12万3千円以上に引き下げられます。 また、中学生以下の子どもがいる場合の家賃は2割減額となります。 収入の額が入居要件となっている市営住宅は高遠町地区、長谷地区に159軒あるという事です。 改正された伊那市営住宅条例は4月1日から施行されます。

-

津野祐次さん企画展 「感謝と祈り」

伊那市長谷の写真家津野祐次さんによる企画展「感謝と祈り」が9日から、伊那市長谷の長谷アルプスフォトギャラリーで始まりました。 企画展は、年に4回開かれていて、今回で59回目です。 今年は御柱祭が行われることから、「感謝と祈り」をテーマに、伊那谷を中心に県内外で行われている祭りや伝統芸能の写真78点を展示しています。 作品は、20年前に撮影したものから、先月撮影したものまで様々です。 津野さんは、「南信は祭りの宝庫で住民同士の連帯感がある地域。写真を通して文化や歴史を再認識してほしい」と話していました。 津野さんの企画展「感謝と祈り」は、3月27日まで、長谷アルプスフォトギャラリーで開かれています。 土日祝日のみ

-

伊那市長谷成人式

伊那市長谷地区では元日に正月成人式が行われ、男性7人、女性6人の13人が大人の仲間入りをしました。 成人式には、保育園・小・中学校までをともに過ごした13人のうち、11人が参加しました。 式は長谷公民館が主催しています。 西村 公一公民館長は「ふるさと長谷で、家族、地域に育ててもらって今を迎えている。成人としての自覚を持ち、志を持って困難に立ち向かってほしい」と式辞を述べました。 新成人を代表して、中島 大希さんは、「成人として自覚ある行動をし、広い視野が持てるようになりたい」と謝辞を述べました。 そのあと、万歳三唱をして成人を祝いました。

-

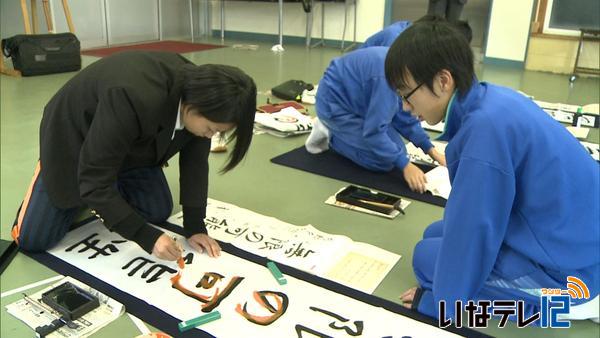

ひと足早く書初め気分

伊那市の長谷中学校で、26年間続いているという伝統の書道教室が18日開かれ、生徒たちは一足早く書初め気分を味わいました。 ランチルームに全校生徒が集まり、1年生は、不言実行、2年生は、自然の神秘、3年生は、無限の可能性と書きました゜ 長谷中学校では、毎年年末に全校での書道教室を開いています。 5年前からは、高遠高校の芸術コース書道専攻の生徒が協力しています。 18日は、泉逸男教諭と生徒3人が長谷中を訪れました。 生徒の1人、内田眞恵さんは、長谷中出身で、母校の後輩たちに「行書なので 流れるように止めないで書いてください」などと指導していました。 長谷中3年の島谷蒼太君は、「苦手なところを的確にわかりやすく教えてもらえた」と喜んでいました。

42/(水)