-

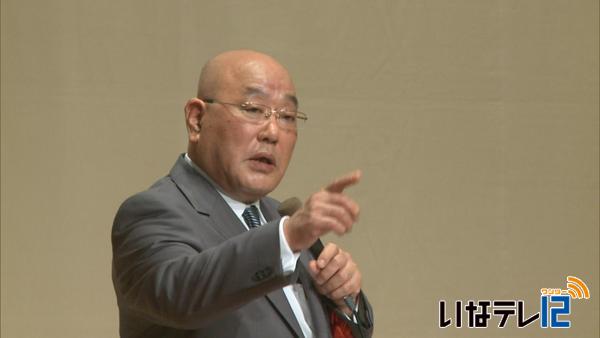

飯島勲内閣参与が伊那で講演

2月に伊那市のふるさと大使に委嘱された内閣参与の飯島勲さんの就任記念講演会が9日伊那文化会館で開かれました。 辰野町出身の飯島さんは、父親が伊那市東春近出身です。 小泉内閣首席総理秘書官をつとめ、現在は、安倍内閣参与です。 飯島さんは、内政、外交問題について幅広く触れました。 上伊那地域については、少子高齢化によりエネルギーや財政危機などさまざまな問題が持ち上がるだろうと前置きし、「各市町村単独では難しくなる事業もあるが、合併でなく政策により連携していくことが生き残る道だ」と話しました。 会場には、小ホールが満員となる400人の市民や自治体関係者が訪れ、内閣の中枢にいる人でなければ知りえない政治の裏話や考えについて耳を傾けていました。

-

伊那産赤松炭 ブランド展開

伊那産のアカマツの炭を原料にしたダイエットサプリメントが4月から販売されています。 そのアカマツの炭は、伊那赤松妙炭としてブランド展開しています。 サプリメントの原料となる伊那赤松妙炭。 箕輪町にある伊那炭化研究所で生産されています。 代表の井上芳樹さん。 良質な炭づくりにこだわっています。 炭の原料は、伊那産の赤松で、間伐材を有効活用しています。 燃料用の炭は、ナラや樫など硬い木を使用しますが、食用の炭は、赤松や唐松など柔らかい木が適しています。 やわらかいぶん、密度が低く、汚れを取り込む面積が多くなります。 マツクイムシ被害の拡大で大量に排出される赤松の有効活用も考えました。 この炭に目をつけたのが、横浜のサプリメント販売会社で中央アルプスビジネスフェアがきっかけでした。 アルプス、ゼロ磁場、長寿の伊那をブランド化して、伊那赤松妙炭として売り出しました。 無数にあいている炭の穴に有害物質やガスなどの不要物を吸着させる効果があるとしています。 サプリメントには、4割の炭が使われていて、90粒入りで3,600円です。 インターネットの直販サイトで販売されています。 5月下旬には、伊那赤松妙炭を使った炭茶の販売も計画されています。

-

信州みのわ山野草クラブ 第22回春の山野草展示会

信州みのわ山野草クラブの「第22回春の山野草展示会」が10日から、箕輪町の木下公民館で開かれます。 9日は、会員があすから始まる展示会に向けて準備を行いました。 会場には、およそ200点の作品が並んでいます。 今回は、ユリ科のものや、根がエビの形に似ているエビネなどが多く並んでいるということです。 会では、数種類の山野草を1つの鉢にまとめる「寄せ植え」を主体にしていて、今回も寄せ植えの作品が多く、楽しめるということです。 展示会では、会員が持ち寄った余剰苗の販売や、抽選で苗のプレゼントも行われます。 信州みのわ山野草クラブの第22回春の山野草展示会は、10日(土)と11日(日)の2日間、箕輪町の木下公民館で開かれます。 時間は午前9時からで、入場は無料です。

-

信州みのわ花街道まつり

箕輪町西部地域の景観とハナモモなど春の花を楽しむ、第4回花街道まつりが、3日に開かれました。 3日は、参加者やスタッフなど300人ほどが集まり、箕輪町の上古田公民館を出発しました。 平成19年に設立された信州みのわ花街道推進協議会が、県道与地辰野線の沿線に、ハナモモやあんず、スイセンなどを植えてきました。 花と西部地域の景観を楽しんでもらいたいと、協議会が毎年開いています。 春の陽気の中で、参加者達は、それぞれ思い思いのルートを選んで、ウォーキングを楽しんでいました。 信州みのわ花街道は、国土交通省の日本風景街道に登録されています。 日本風景街道は、景観や自然、文化などの地域資源を活かし、地域の活性化、観光振興につなげようと認定が行われています。

-

電気機関車 公開

箕輪町郷土博物館は、5日博物館前に展示している電気機関車の内部を公開し、訪れた子ども達が運転士気分を味わっていました 電気機関車「ED19」は、昭和35年に飯田線に導入され、引退するまでのおよそ15年間活躍しその後、郷土博物館前に展示されています。 子ども達は運転席に座ると国鉄OBなどでつくる電気機関車保存会のメンバーから運転の仕方を聞き、母親らは子供達の様子を写真に撮ったりしていました。 館内では、博物館オリジナルのED19のペーパークラフト作りや鉄道模型の運転体験コーナーが設けられ、訪れた親子づれは鉄道の魅力の一端に触れていました。

-

子どもたちがカットやシャンプーを体験

子どもたちがヘアーアレンジやシャンプー、ネイルアートなどを体験するイベントが6日、箕輪町の美容室で開かれました。 このイベントは、子どもたちに美容師の仕事に触れてもらおうと松島美容室が毎年開いているものです。 イベントには小学生以下の140人の子どもたちとその保護者が訪れカットやシャンプーなどを体験しました。 イベントでは、ネイルアートのコーナーもあり、子どもたちが爪に柄のついたシールを貼ってもらい喜んでいました。 自分の髪の毛をプロの美容師に整えてもらう、ヘアーアレンジコーナーでは、カーラーを巻いたり、髪の毛をアップしたりしてもらい、可愛らしく変身していました。 この日は松島美容室のスタッフおよそ40人が子供たちにプロの技を手ほどきしていました。

-

第13回INA-CUP 箕輪中 準優勝

箕輪中学校のサッカー部は伊那市で開かれた「中学生サッカーINA-CUP」で決勝に進出しましたが東京のチームに2対1で敗れ惜しくも優勝を逃しました。 大会は、上伊那を中心に県内外から34チームが出場し伊那市陸上競技場を主会場に4日に予選のリーグ戦、5日に決勝のトーナメント戦が行われました。 決勝戦は白のユニホーム箕輪中とオレンジのユニホーム東京のクラブチーム FCコンソルテの対戦となりました。 試合は前半、FCコンソルテが先制すると箕輪中はコーナキックから同点に追いつくゴールを挙げ1対1としました。 後半に入ると互いにチャンスは作りますがゴールを決める事ができず試合はこう着状態となりました。 しかし、終了間際にFCコンソルテが箕輪中の隙をつき決勝のゴールを挙げ2対1としました。 試合はそのまま終了し箕輪中学校は惜しくも準優勝におわりました。

-

箕輪町地域おこし協力隊 任命

箕輪町は今年度から新たに「地域おこし協力隊」を設置します。 5月1日は任命式が、箕輪町役場で行われ、東京から移住してきた、橋本浩基さんが任命されました。 任命されたのは、東京都出身で、東京都認定「環境学習リーダー」や「自然観察指導員」などの資格を持ち、小中学校などで環境学習講師を務める橋本浩基さん50歳です。 既に橋本さんは住民票を箕輪町に移していて、農産物直売所、「にこりこ」などの経営やグリーンツーリズム事業などで活動していくということです。 箕輪町地域おこし協力隊は、都市から町内に移住ができ、新たな視点・発想で町の魅力を伝え、地域活性化や農業振興を図るため箕輪町が募集したものです。 協力隊には2月に8人の応募があり、3月に選考して、橋本さんを含む3人が選ばれました。 橋本さんは、去年8月に東京都江戸川区などの有志が行った「江戸川ワイルドキャンプin箕輪」でスタッフとして初めて箕輪町を訪れました。 この時から、箕輪町の自然の素晴らしさに魅了されたということです。 任期は来年3月末までで、最長3年間延長することができます。 選ばれた残り2人については、6月と8月にそれぞれ任命を受けることになっています。

-

みのちゃんバス 中学生登下校新ルート案

箕輪町の町内巡回バス「みのちゃんバス」の路線に、中学生の登下校にあわせた2つのコースなどを新たに追加する素案が30日示されました。 この日は役場で箕輪町地域公共交通会議が開かれ町からみのちゃんバスの路線やダイヤ見直しの素案が示されました。 それによりますと中学生の登下校に利用できるよう新たに2つのコースが新設されます。 さらに、部活を行う生徒とそうでない生徒の登下校時間に合わせたダイヤに変更される計画です。 また平成16年に導入しこれまで使用していた2台の車両が老朽化している事から新たな車両に更新する事が承認されました。 29人乗りの新しい車両は段差の無いノンステップバスで価格は1台あたり約2,100万円です。 平澤豊満町長は「高齢者や買い物弱者、中学生に最大限配慮した運行を考えてほしい」と話していました。 委員からは、停留所での安全対策や伊那中央病院へ行くコースを増やしてほしい等の意見や要望が出されていました。 この日示された素案については、一般や中学生、長寿クラブから意見を聞き7月の会議で正式決定し10月からの運行に反映させる計画です。

-

桜シリーズ⑲ 萱野高原の桜

放送エリア内の桜をお伝えする桜シリーズ。 30日は、箕輪町の萱野高原の松倉の桜です。 標高1,200メートルの萱野高原の山桜が現在満開です。 山桜は「萱野高原の桜を育てる会」が中心となって、毎年植樹していて、高原内には911本の桜があります。 現在満開のイワヤマツツジとあわせて、今週いっぱい楽しむことができるということです。

-

町内景観バスツアー 初開催

来年1月を目標に景観計画の策定を進めている箕輪町は26日、町内景観バスツアーを開きました。 ツアーには、景観計画策定委員会の委員など24人が参加しました。 町内各地区をバスでまわり、実際の景色を見ながら計画の策定を請負っている建設コンサルタントから説明を聞きました。 担当者は、今いる場所から遠くの建物までの角度の測り方を説明し「手のひらまでに収まるものが見やすい大きさとされている」と話していました。 町は、来年度中の景観行政団体への移行を目指しています。 バスツアーは景観計画を策定するにあたり地域ごとの景観形成の方針を検討するための材料にしてもらおうと、今回初めて開かれました。 町では、来年1月を目標に景観計画を策定するとしています。

-

箕輪町グリーンツーリズム フリーウォーキングツアー

箕輪町グリーンツーリズムの今年度最初のイベント「健康幸せツアー」が25日、開催されました。 箕輪町グリーンツーリズムは、農業体験などにより都市と農村地域の交流を図ろうと、箕輪町が行っているもので今年で5年目です。 この日は、関東から9人が参加しました。 町内のボランティア有志でつくる健康アカデミーの健康交流隊がツアーガイドを務めました。 参加者は、みのわ天竜公園をスタートして、草花や景色を楽しみながらおよそ8キロかけて箕輪ダム花の広場を目指しました。 参加者は、25日町内の宿泊施設に泊まり、26日は「お花ずし」を作って味わうということです。 箕輪町グリーンツーリズムは今年度ブルーベリー狩り体験や秋のウォーキングを予定しています。

-

伊那交通安全緑十字会 「交通安全功労団体」として表彰

高齢者の事故防止に取り組んでいる、伊那交通安全緑十字会は、日ごろの活動が認められ、長野県知事から、「交通安全功労団体」として表彰されました。 24日は、平澤久志会長らが、伊那合同庁舎を訪れ、青木一男上伊那地方事務所長に受賞の報告をしました。 伊那交通安全緑十字会は、伊那市、箕輪町、南箕輪村に175人の会員がいます。 平成23年度から県の支援金を活用し、街頭啓発や家庭訪問、出前講座の開催など、高齢者の交通事故防止に関する活動を行っています。 伊那警察署管内で去年発生した高齢者の交通事故は175件で、けがをした人が111人、死亡は4人となっています。 平澤会長は「じっくりと 腰を据えて息の長い活動をしていきたい」と話していました。

-

十沢地蔵尊 なでて願掛け

箕輪町長岡の十沢地蔵尊で24日、例祭が開かれ、訪れた人たちが地蔵をなでながら願掛けをしていました この日は、地蔵尊の例祭が行われ、願いをかなえたいと多くの人が訪れていました。 十沢地蔵尊の地蔵は、その昔、長岡地区にあった寺を三日町に移した際、この地蔵だけが重くて動かず、ここに残されたといわれています。 体の悪い部分をなでるとその部分が良くなるといわれているほか、期限を決めて願い事をすると叶うという「日限り地蔵」として知られています。 訪れた人たちは「身体の痛みがとれるように」「具合がよくなるように」などと言いながら、地蔵をなでていました。

-

箕輪町中曽根 権現桜見頃

箕輪町中曽根のエドヒガンザクラが見頃を迎えています。 中曽根のエドヒガンザクラは、樹齢およそ1,000年で、「権現桜」として親しまれています。 高さはおよそ13メートルで、幹が2つに分かれていて、幹の根元の周囲は8.2メートルです。 この日は、県内外から観光客が訪れ、カメラで撮影するなどして桜を楽しんでいました。 箕輪町によりますと、権現桜は25日(金)頃まで楽しめそうだということです。

-

萱野高原で高原開き

箕輪町の萱野高原で20日、高原開きが行われ、関係者がシーズンの安全を祈願しました。 高原開きには、地元の三日町と福与の住民でつくる萱野高原活性化委員会のメンバーや町観光協会などからおよそ50人が集まりました。 標高1,200メートルの萱野高原には、宿泊のできるかやの山荘がある他、水芭蕉や紅葉など四季折々の草花を観賞することができます。 平成17年の町発足50周年記念事業で行った桜の植樹を契機に「萱野高原の桜を育てる会」が発足しました。 以降、会が中心となって山桜などを毎年植樹していて、これまでに植えられた高原内の桜は911本となりました。 町観光協会会長の平澤豊満町長は「年月が経つにつれ、この山桜も見事な花を咲かせると思う。萱野高原が上伊那はもちろん全国の人の憩いの場となるよう取り組んでいきたい」と挨拶しました。 観光協会によりますと、昨年度萱野高原を訪れた人は6,686人だったということです。

-

桜シリーズ⑪追分枝垂れ桜

放送エリア内の桜をお伝えする桜シリーズ。 19日は、箕輪町松島の追分の枝垂れ桜です。 この枝垂れ桜は、平成5年に松島区の区制100周年を記念して植えられたものです。 公園内にはおよそ50本あり、現在見ごろを迎えています。

-

箕輪町上古田スイセン見頃

箕輪町上古田の農家などでつくる「これからの農業林業を考えるEグループ」が栽培しているスイセンが見頃を迎えています。 上古田のスイセン畑には、およそ2万株のスイセンが植えられています。 スイセンは、上古田の農家などでつくる「これからの農業林業を考えるEグループ」がおよそ7アールの遊休農地を利用して、8年前から手入れを行っています。 今年も例年と同じ4月上旬に咲き始めました。 Eグループの唐澤光範さんによりますと、スイセンは現在見頃を迎えていて、今月いっぱい楽しめるということです。

-

箕輪町で住宅が全焼

14日、午後9時半頃、箕輪町大出で住宅が全焼する火事がありました。 この火事で男性一人が軽いケガを負いました。 伊那警察署の発表によりますと火事があったのは箕輪町大出の徳嵩聖一さん宅です。 火はおよそ1時間30分後に消し止められましたが、木造2階建ての住宅と木造平屋建ての作業場を全焼しました。 この火事で徳嵩さんが煙を吸い市内の病院に搬送されましたが けがは軽く命に別状はないということです。 火事の原因について現在、伊那署で調べを進めています。

-

箕輪太極拳の会 1年の活動の成果発表

箕輪町や南箕輪村の太極拳教室の生徒が1年間の成果を発表する会が、6日箕輪町文化センターで開かれました。 この日は、箕輪太極拳の会のメンバー38人が、1年間の活動の成果を発表しました。 箕輪太極拳の会は、箕輪町や南箕輪村などの太極拳教室に通う生徒でつくる会で、発表会は今年で3回目です。 会員の中には、25年間続けている人もいるということです。 発表会では全員で「練功体操」という太極拳の基礎体操を披露しました。 箕輪太極拳の会の向山初美代表は「他の人の発表を見てそれぞれがさらに上を目指す気持ちを持ってもらいたい」と話していました。

-

箕輪町ふるさと大使 委嘱式

箕輪町のPR活動に取り組む「箕輪町ふるさと大使」の委嘱式が10日、 ながた荘で行われ、新たに小林圭介さんと石塚喜代登さんが委嘱されました。 箕輪町ふるさと大使に新たに委嘱されたのは、静岡県浜松市出身で庄内地区箕輪町交流協会相談役の石塚喜代登さんと、箕輪町南小河内出身で滋賀県立大学名誉教授の小林圭介さんです。 箕輪町ふるさと大使は、町出身の人やゆかりのある人に、町の広報活動を行ってもらおうと委嘱しているもので、今回新たに委嘱した2人を合わせて15人がふるさと大使として活動しています。 これまで任期は定めていませんでしたが、今年から平成30年3月31日までのおよそ4年間としました。 平澤豊満町長は、「箕輪町の良いところを宣伝して交流人口が増えるようにそれぞれの立場から町づくりの助言に努めてもらいたい」と話しました。

-

パレードで山火事予防

山火事予防を呼びかけるパレードが今日、伊那市などで行われました。 9日は、県や市町村職員8人が伊那合同庁舎前を出発し、伊那市から辰野町までをまわり火災予防を呼びかけました。 啓発活動は、空気が乾燥し山火事が発生しやすい毎年この時期に行われているものです。 上伊那管内では去年、6件の山火事が発生していて、合わせて2.75ヘクタールを焼きました。 これはおととしと比べ6倍の焼失面積となっています。 今年は2件の火災被害が出ています。 上伊那地方事務所の青木一男所長は「これから農作業などで土手焼きや焚き火をする機会が増えるので、意識を高めてもらえるよう呼び掛けたい」と話していました。 啓発活動は、あすも行われ、駒ヶ根市から中川村までをまわるということです。

-

上伊那一斉に入学式

上伊那8市町村の全ての小学校と中学校で4日入学式が行われ、小学校では1,750人、中学校では1,870人が新たなスタートを切りました。 このうち箕輪町の箕輪西小学校には、13人が入学しました。 入学式で、新一年生は、在校生や保護者の拍手に迎えられて入場しました。 松島ゆかり校長は、「箕輪西小の自慢は、あいさつと仲良し。あいさつは魔法の言葉でみんなと仲よくなれます」と話しました。 このあと児童会長の唐澤依織里さんが「学校にははじめてのことがたくさんあります。わからないことがあったらいつでも聞いてください」と新入生たちに呼びかけていました。 新1年生たちは、保育園で練習してきた歌を元気に歌い、学校生活をスタートさせていました。 式の後、教室では、担任から名前を呼ばれると元気に返事をしていました。 担任からは、交通事故にあわないよう気をつけることや規則正しい生活のリズムを習慣づけるよう話がありました。 4日は、上伊那8市町村全ての小学校と中学校で入学式が行われ、小学校には1,750人が、中学校には、1,870人が入学しました。

-

田植えシーズン前に種籾の発芽作業

田植えシーズンを前に、箕輪町のJA上伊那水稲育苗施設では、種籾を発芽させるための作業が、連日、行われています。 施設では、4月9日からの播種作業を前に、3月下旬から、連日、種籾を発芽させるための作業が行われています。 籾は、60度ほどで10分間温めて殺菌したあと、1週間水につけます。 それを28度に保たれた部屋に、24時間入れて発芽させます。 発芽させた後は、脱水機にかけて乾燥させ、は種作業を行うまでの間保管します。 こちらの施設では、これまで辰野町、箕輪町の田んぼの苗を作ってきましたが、今年からは宮田村の一部も担当するようになりました。 扱う籾は、袋にして3200袋、およそ13トンで、育苗箱にして7万5千枚ほどになります。 今年も、夏が暑いことが予想されることから、暑い時期の出穂を避けるため、 今年は全体的に作業を1週間ほど遅らせています。 JA上伊那の職員によると田植えのピークは、5月20日前後になるということです。

-

絵画教室の作品展「八本の絵筆展」

宮田村を拠点に活動している絵画教室の作品展「八本の絵筆展」が、3日から、伊那市西春近のかんてんぱぱホールで開かれています。 伊那、駒ヶ根、箕輪、宮田に住む10人の作品、41点が展示されています。 講師の小木曽章八さんの名前から「八本の絵筆」という会の名前を付けました。 絵画の全国コンクールなどへの出品に挑戦している仲間で、全員の作品を集めて展覧会を開くのは今回が初めてです。 伊那市西箕輪に住む三澤栄さんは、足跡をテーマにした作品を展示しました。目には見えない人の足跡を空想の世界で表現したということです。 箕輪町長岡に住む柴光子さんは、畑でみかけた蝶々をテーマにした作品を展示しました。地球は全ての生き物のためにある事を表現したということです。 八本の絵筆ではそれぞれが自由に題材を選んで制作していて、「一人一人の個性を楽しんで欲しい」と話していました。 八本の絵筆展は、8日(火)まで、伊那市西春近のかんてんぱぱホールで開かれています。

-

箕輪町消防団 新団長 市川一人さん任命

箕輪町消防団の任命式が1日文化センターで行われ市川一人さんが新しい団長に任命されました。 式では最初に平澤豊満町長から市川団長に任命書が手渡されました。 続いて市川団長から、階級が移動する団員58人と新入団員34人に任命書が手渡されました。 市川団長は、「団長となり身の引き締まる思い。安全かつ快適に活動できる環境を作り、団員の出動率を上げていきたい。」と話しました。 団員に対しては「消防団員として緊急出動の義務を忘れず、幹部団員、新入団員とも自覚を持ち活動してほしい。」と訓示しました。 今年度の箕輪町消防団の団員数は定員450人となっています。

-

新年度スタート KOA㈱34人入社

新年度がスタートした4月1日、上伊那の企業では入社式が行われ、新入社員が社会人としての一歩を踏み出しました。 このうち、KOA株式会社は、本社がある箕輪町木下のパインパークで入社式を行いました。 今年入社したのは、男性27人、女性7人の、合わせて34人です。 式で、花形忠男社長は「してもらう幸せ・できるようになる幸せ・してあげる幸せの3つを大切に、一緒に会社の未来を創っていきましょう」と話しました。 向山孝一会長は「失敗を恐れずに、社員としての責任と義務を常に心がけて第一歩を踏み出してください」と話しました。 新入社員は、「明るく元気に頑張ります」「地域に貢献できる社会人になりたい」などと1人ずつ決意表明をしました。 新入社員は、15日まで研修を行い、実習を経て6月1日から正式に勤務先に配属されることになっています。

-

増税前に駆け込み給油

消費税増税の前日となる31日は家計の負担を少しでも減らそうとガソリンスタンドで駆け込み給油の列ができていました。 箕輪町のセルフ方式のガソリンスタンドでは給油待ちの車が列をつくりスタッフが車の誘導にあたっていました。 ここでは6台の車が一度に給油できますが、車は道路にまで並んでいました。 ガソリンは消費税増税に加え、地球温暖化対策税も上乗せされるダブル増税で1リットル当たりおよそ5円の値上げとなります。 31日は消費税増税を前にガソリンスタンドのほかホームセンターなどにも多くの人が訪れまとめ買いをする人の姿が見られました。

-

県道与地・辰野線沿いにハナモモ植樹

県道与地辰野線の整備を行っている「信州みのわ花街道推進協議会」は29日、ハナモモの苗を植えました。 29日は、会員およそ50人が県道与地辰野線の辰野境から伊那境までの8キロに、ハナモモの苗およそ30本を植樹しました。 会では、協働の街づくりの一環として10年前から整備活動を行っていて、現在道路脇にはハナモモが1,260本植えられています。 毎年多くの人が花を見に訪れていて、近年では大型バスで来る観光客も増えているということです。 会員らは植樹の他に、消毒をしたり肥料を与えたりしていました。 花の見ごろは4月下旬ということです。 会では、見ごろに合わせてウォーキングのイベントなどを計画しているということで、多くの人に見てもらいたいと話していました。

-

JR飯田線 活性化を

リニア中央新幹線とのアクセスや観光資源としての活用も見込まれるJR飯田線の活性化に取り組んでいこうと、JR飯田線活性化期成同盟会が28日発足しました。 28日駒ヶ根市のアイ・パルいなんで開かれた設立総会には、上伊那地域や飯田下伊那地域の市町村や県、経済団体の関係者などが参加しました。 JR飯田線活性化期成同盟会は、リニア中央新幹線のアクセス路線としてや伊那谷を縦断する貴重な観光資源としての活用も見込まれる飯田線の活性化に取り組んでいこうと、沿線自治体や商工会議所が発起人となりました。 設立総会で、会長には、白鳥孝伊那市長が選任されました。 白鳥市長は、「リニアが通るチャンスを活かしたい。2つのアルプスがある伊那谷を走る魅力を存分に活かして地域一丸となって取り組みたい。」とあいさつしました。 期成同盟会では来年度フォーラムやシンポジウムの開催、国やJR東海への要請活動、利便性向上に関する調査・研究、電車通勤の促進などの事業を行います。

52/(木)