-

上伊那生協病院がHPHに登録

箕輪町木下の上伊那生協病院・上伊那医療生協は、WHO・世界保健機関が推進する国際的な病院ネットワーク、健康増進活動拠点病院・HPHに、国内では5番目に会員登録されました。

2日は、職員を対象とした講演会と、会員登録の発表会が、生協病院で開かれました。

HPHは、ヘルス・プロモーティング・ホスピタルの略で、健康増進活動拠点病院を指します。

WHOが推進する国際的なネットワークで、2012年6月時点で、世界41カ国、882施設が登録。上伊那生協病院の登録は国内では5番目となります。

HPHは、患者や病院で働く職員・地域住民の健康増進などを実践することを目指していて、上伊那生協病院の理念と一致したことから、今年5月に登録しました。

生協病院では、今年度、●入院患者に対する生活の質改善の取り組み●地域の外国人就学児童に対する栄養改善指導●職員の健康改善に向けた栄養・運動指導とサークル活動の3つの事業を試験的に行ないます。

生協病院では、HPHのネットワークが広がり、健康増進の取り組みが更に充実していくことに期待したいとしています。 -

町が公用車に初の電気自動車導入

箕輪町は公用車に初めて電気自動車を導入しました。

電気自動車は南信地域町村交通災害共済の事業推進特例交付金を活用して導入したもので、事業費はおよそ360万円です。

30日、町役場駐車場で入魂式が行われました。

この電気自動車は、フル充電でおよそ160キロ走行できるということです。

また充電にかかる時間は、家庭電源だと12時間ほどかかりますが、専用の急速充電器を使うと1時間弱で充電できるということです。

町では二酸化炭素を出さず環境に優しい車として、初めて電気自動車を導入しました。

車は交通安全の広報車として活用していくということです。 -

箕輪町消防団 県大会初優勝

県消防ポンプ操法、ラッパ吹奏大会のポンプ車操法の部に、上伊那代表として出場した、箕輪町が優勝を果たしました。

54回を数える県大会の歴史で箕輪町が優勝したのは、今回が初めてです。

県大会は、29日上田市で開かれ、ポンプ車操法の部には各地区の代表12チームが出場しました。

上伊那大会で優勝し、県大会に出場した箕輪町消防団第6分団は長岡、南小河内、北小河内に住む団員で構成されています。

大会では、スピードや動きの正確性などが採点されました。

箕輪町消防団の県大会での成績はこれまで準優勝が最高で、今回が初優勝となります。

大会終了後、箕輪町の伊那プリンスホテルで祝勝会が開かれました。

祝勝会には、町や消防団関係者などおよそ80人が集まり、優勝を祝いました。

団員らは集まった人たちから祝福を受け勝利の美酒に酔いしれていました。

団員らは優勝の喜びをかみしめるとともに、地域防災の要としての自覚を新たにしていました。 -

大明精機がサニースカイファーム

箕輪町沢の精密機器製造販売、大明精機は、中曽根に広さ50アールの花畑、サニースカイファームを整備し、28日開園にあわせた花摘みイベントを行いました。

ファーム内には、千日草やアスターなど30種類の花が露地栽培されていて、訪れた人たちは、バケツ1杯500円で好みの花を摘み取っていました。

大明精機では、5年ほど前に農業部を設けて野菜などの可能性について研究を初めました。

サニースカイファームは、花をメインに観光などの道を探ろうとオープンさせたものです。

園内は、蝶も飛び交い、訪れた人たちは、緑あふれる周囲の景観と蝶の共演を楽しみながら気に入った花を探していました。

サニースカイファームは、今後予約で対応し、8月の盆前には、盆花を中心にした花摘みイベントも行う計画です。 -

箕輪中の3クラブが県大会で優勝

箕輪町の箕輪中学校の3つのクラブが県大会で優勝し、8月に開かれる北信越大会に出場します。

優勝したのは、軟式野球部、男子バレーボール部、女子バスケットボール部の3クラブです。

27日は、箕輪中学校で北信越大会に向けた壮行会が開かれ、全校生徒が出場者にエールを送りました。

軟式野球部は、県大会決勝で小海中学校に2対0で勝ち、25年ぶりに優勝しました。

男子バレーボール部は決勝戦で裾花中学校に2対1で、女子バスケットボール部は、屋代中学校に64対56で勝ち、それぞれ初優勝しました。

酒井秀樹校長は「守りに入ることなく常に挑戦し続け、北信越大会でもいい成績が残せるようがんばってください」と激励しました。

北信越大会は、6日から県内で開かれます。 -

2年ぶり みのわ祭り熱気

2012みのわ祭りが28日、2年ぶりに開かれ、町民による踊りの熱気に会場が包まれました。

みのわ祭りは去年、東日本大震災で自粛したことから2年ぶりの開催となりました。

会場はこれまでの国道153号バイパスからその東側の町道に移して行われました。

町民有志による実行委員会が主催し行われた祭りで踊りには町内の小学生や、企業など18団体、およそ1200人が参加しました。

参加者は、練習してきた踊りを元気に披露し、会場は2年分の熱気に包まれていました。

お祭りに欠かせない屋台も、およそ50店が軒を連ねました。

訪れた家族連れなどは、屋台で買った食べ物を味わいながらお祭りの雰囲気を満喫していました。

夜には、色鮮やかな花火が打ち上げられ祭りのフィナーレを飾りました。

このうち発足して11年目となるみのわ手筒会は、勇壮な手筒花火を披露しました。

実行委員会では「民間主体の祭りに変えてから、回を重ねるごとに熱気が増している。多くの町民に喜んでもらえたと思う。」と話していました。 -

箕輪町消防団 県大会で優勝

29日上田市で開かれた長野県消防ポンプ操法大会に、上伊那代表として出場した箕輪町消防団がポンプ車操法の部で優勝しました。

29日箕輪町の伊那プリンスホテルで祝勝会が開かれ関係者が消防団の健闘を称えました。 -

箕輪町と長野県建設機械リース業協会 災害時協定締結

箕輪町は、災害時に避難所に必要となる、発電機やトイレなどの資機材を優先的に借り受けるための協定を、長野県建設機械リース業協会と結びました。

町は、23日付けで、長野県建設機械リース業協会と協定を結びました。

協定は、災害が発生した時、応急対策に必要な資機材のリースを優先的に町が受けることができるものです。

対象となるのは、避難所に必要な発電機、コンテナハウス、軽トラック、トイレなど30品目です。

箕輪町が結んだ防災に関する協定は、これで43件目となります。

平澤豊満町長は、「安心・安全なまちづくりを進める上で、万が一の時、どう対応するかが大きな課題。協定で安心感が高まったと思う」と話していました。 -

上の林遺跡 出土品を展示

箕輪町の箕輪進修高校周辺にある上の林遺跡の出土品を展示する企画展が、21日から箕輪町郷土博物館で始まりました。

会場には縄文時代の土器などを中心におよそ90点が展示されています。

箕輪町教育委員会は、箕輪進修高校の校舎増築にあたり、平成19年度に上の林遺跡の調査を行いました。

企画展ではその時出土したものを展示しています。

この土器は、有孔鍔付土器と呼ばれ、縁の部分に小さな穴があり、外側に張り出した鍔がついているのが特徴です。

筒形で上げ底になっており、文様も珍しいものだということで、県内の巡回展に出品されました。

今回の展示では、発掘調査にも興味を持ってもらおうと、出土品を詳しくスケッチした実測図や、発掘の流れを紹介するDVDも見ることができます。

町郷土博物館では、「身近にたくさんのものが出土する遺跡があることを知ってもらいたい」と話しています。

上の林遺跡の企画展は8月19日(日)まで開かれています。 -

大槻博一さん わら細工の世界

箕輪町の大槻博一さんによる、わら細工の世界展が21日から箕輪町文化センターで始まりました。

会場にはわらで作った民芸品や日用品およそ80点が展示されています。

この展示会は、地域の文化活動を支援しているNPO法人みのわ芸術文化協会が開いたものです。

大槻さんは、14年前に箕輪町の古田人形保存会の依頼で人形のわらじを作ったのがきっかけで、本格的にわら細工を始めました。

1998年の長野オリンピックの際には、日本を訪れたペルーの子供たちに両国の国旗をつけた雪靴のわら細工をプレゼントしたということです。

干支の作品は11年前から作っていて、その年の年男や年女に贈っているということです。

大槻博一 わら細工の世界展は、29日(日)まで、箕輪町文化センターで開かれています。 -

信州あそびの杜学園が秘密基地づくり

様々な体験を通して学びの場を提供する活動を行っている「信州あそびの杜学園」は16日、箕輪町富田の里山で秘密基地づくりをしました。

秘密基地づくりは、遊びを通して仲間の輪を広げようと、行われたもので、県内外から、およそ20人が集まりました。

箕輪町富田の男性が自宅裏山に建てた小屋を借り、この日は参加者が掃除をしました。

企画した信州あそびの杜学園は、不登校の子どもの支援などを行っている駒村みどりさんが今年4月に設立したものです。

駒村さんは、学習支援教員として伊那市の小学校で指導にあたるかたわら、学校以外での学びの場をつくりたいと考え活動しています。

信州あそびの杜学園では、この場所を拠点に自然体験活動を続け仲間の輪を広げていきたいとしています。 -

反核平和の火リレー上伊那を縦断

広島市平和記念公園で燃え続ける「平和の火」を手に、反戦・反核を訴えるリレーが、長野県を縦断しています。

18日は、伊那市から辰野町までをリレーでつなぎました。

南箕輪村役場からのランナーは、午後1時ごろ、箕輪町役場に到着しました。

この反核平和の火リレーは、長野県平和友好祭実行委員会が行っているもので、反核・反戦・平和を訴えて県内全市町村を走りつぎます。

上伊那地区平和友好祭実行委員長の大澤 光隆さんが、憲法9条の改悪反対、福島原発の被害者に対する援助などを求める要請書を、白鳥一利副町長に手渡しました。

白鳥副町長は、「核兵器や原発のない平和な社会を作ろうという思いが伝わる。壁を打ち破るのは若い人たちの力」と激励しました。

リレーは、17日、宮田村を出発し、18日、伊那市から辰野町までをつなぎました。

箕輪町からは、町職員労働組合青年部から10人ほどが参加し、火のついたトーチをタスキ代わりにして辰野町役場までを走りました。

このリレーは、8月9日に北信でゴールを迎えます。 -

災害時障害者の受け入れに関する協定締結

箕輪町の知的障害者就労支援施設などを運営する2つの団体が、箕輪町と災害時における障害者の受け入れに関する協定を17日箕輪町役場で締結しました。

箕輪町と協定を結んだのは、知的障害者就労支援施設のほっとワークス・みのわを運営する長野県社会福祉事業団と、知的障害者就労支援施設ふれんどわーく、老人福祉センターゆとり荘を運営する箕輪町社会福祉協議会の2団体です。

災害時には、ほっとワークス・みのわとふれんどわーくでは知的障害者を、ゆとり荘では精神障害者を受け入れます。

知的障害者や精神障害者は、避難所での集団生活が困難なため、その家族などから一般の避難者とは異なる対応を求める声があり、今回の締結となりました。

箕輪町には知的障害、精神障害などにより障害者手帳の交付を受けている人が230人ほどいます。

平澤豊満町長は、「知的障害や精神障害を持つ人も含め、災害時に町民全員が安心して避難できる街づくりをしていきたい」と話していました。 -

上伊那消防ポンプ操法・ラッパ吹奏大会 箕輪町がポンプ車操法の部で優勝

上伊那消防ポンプ操法・ラッパ吹奏大会が15日に開かれ、ポンプ車操法の部で箕輪町が優勝しました。

大会は、ポンプ車操法の部、小型ポンプ操法の部、ラッパ吹奏の部の3部門が行われました。

各部門に、市町村大会で優勝した分団が出場し、この日は、23分団618人が出場しました。

大会を主催する上伊那消防協会の滝澤稔協会長は、「東日本大震災以降、消防団への住民の期待は大きくなっている。災害や火災の時に迷う事なく臨機応変に対応できるよう、日頃からの心構えを大事にしてもらいたい」と話していました。

大会の結果、ポンプ車操法の部で箕輪町、小型ポンプ操法の部で宮田村、ラッパ吹奏の部で辰野町が優勝しています。

優勝したチームは、29日(日)に上田市で開かれる県大会に出場します。 -

伝統の雨乞いの神事 鹿頭奉納

箕輪町の箕輪南宮神社の夏の例大祭本祭りが15日行われ、古くから伝わる雨乞いの神事、鹿頭踊りが奉納されました。

鹿頭奉納は、鹿の頭の形をした鹿頭をかぶった子供が境内に輪を作り、太鼓の音に合わせて3回まわる雨乞いの神事です。

およそ450年前、大干ばつがおこった際に、雨乞いが叶ったお礼に75頭の鹿を奉納したのが始まりとされています。

旧箕輪郷のうち、地名に「富・大・福」を含む地区が毎年交代で行っていて、今年は、天竜川より東の福与、福島が担当しました。

箕輪南宮神社総代会では、年々子どもの数が減ってきているが、伝統を、今後も伝えていきたいと話していました。 -

南箕輪村民プールオープン

南箕輪村の大芝高原にある村民プールが14日オープンしました。

14日は家族連れなどが訪れ、滑り台などで楽しんでいました。

南箕輪村民プールは8月26日まで営業します。 -

みのわ手筒会が練習を公開

みのわ祭りなどで手筒花火を披露しているみのわ手筒会は祭りを前に、13日夜、箕輪中学校のグラウンドで花火の公開練習を行いました。

この日は、松島保育園の園児やその保護者を招いて練習を行いました。

みのわ手筒会は、地域を元気にしようと11年前に地元住民などが結成しました。

県内で開かれる祭りを中心に、年に7回ほど手筒花火を披露しています。

この日は手筒花火21本、仕掛け花火8基、3号玉15発を打ち上げ、28日のみのわ祭りに向けて動きを確認していました。

手筒会の唐澤修一会長は「不況や災害の影響がある中だが、多くの人に見てもらい、元気になってほしい」と話していました。

みのわ手筒会による手筒花火は、28日土曜日のみのわ祭りに併せて、みのわ天竜公園で午後8時半から午後9時まで行われます -

さようなら 箕中体育館

取り壊しが決まっている箕輪中学校体育館のお別れ会が11日、箕輪中学校で開かれました。

お別れ会には、全校生徒、およそ750人が出席しました。

箕輪中学校体育館は、昭和31年に造られ、56年が経過しています。

生徒会長の上村昌博君は、「クラブ活動や授業など、50年以上、箕中生を支えてきてくれた、体育館への感謝の気持ちを忘れないでほしい」と話していました。

酒井秀樹校長は「先輩達の思いを、新しい体育館に繋ぎ、歴史を受け継いでいきたい」と話していました。

箕輪中学校の体育館は、今月17日から解体工事が行われ、同じ場所に大規模災害時に避難所としても使える新たな体育館が建設される事になっています。 -

人・農地プラン策定へ向け研修会

箕輪町の今後の農業を考える「人・農地プラン」検討委員会の研修会が9日、地域交流センターで開かれました。

研修会には、委員の他、農業に携わる人などおよそ60人が参加しました。

人・農地プランは、農業の担い手不足や耕作放棄地の増加など、地域の農業が抱える問題の解決にむけ、今後の展開を描こうというものです。

農林水産省の呼びかけに応じた市町村が作成するもので、町は、今年3月に検討委員会を発足させました。

9日は、信州大学農学部食料生産科学科の加藤光一教授が講師を務めました。

加藤さんは「農地を広げたい人、辞めたい人などと、地域の中で徹底した話し合いを行い、プランを組み立てていく必要がある」と話しました。

町では、農地所有者や耕作している4,700世帯を対象に、農業に関する意向調査を今年3月から行いました。

現在集計中ということですが、回答のあった4割のうち、半数が5年ないし10年以内に農業を辞める、または縮小することを考えていることがわかりました。

今後は、町内各地区からあげられたプランの原案を検討委員会で図り、来年3月を目処にプランを策定する考えです。 -

伊那地域の最高気温は30.4度 真夏日

4日の伊那地域の最高気温は30.4度の真夏日となり、この夏最高の暑さとなりました。

この日プール開きとなった箕輪町の松島保育園では、照りつける太陽のもとで、園児が水の感触を楽しんでいました。 -

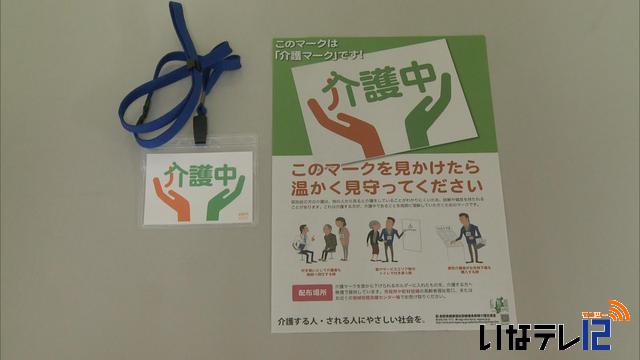

介護マークカードの配布、各市町村でも順次スタート

長野県は、認知症などの介護をしている事がひと目でわかる、介護マークカードの普及を推進しています。

伊那市役所では、5日からカードの配布をスタートさせます。

長野県では、介護マークが描かれたカードを首から下げるホルダーに入れ、介護している人に無償で配布しています。

特に認知症の介護などは、まわりの人から介護している事がわかりにくい事から、県では、周囲からの思わぬ偏見や誤解をさけるための介護マークの普及に取り組んでいます。

4日、伊那市福祉まちづくりセンターで、家族を介護している男性同士の集いが開かれ、カードが配布されました。

認知症の介護では、男性介護者が女性用の下着を買う時や、公共の場でトイレに付き添う時などに周りの人の目が気になるとの声があるという事です。

介護マークカードは、伊那保健福祉事務所と南箕輪村役場での配布はすでに始まっていて、伊那市は5日から、箕輪町は6日から、役場窓口での配布を始める事にしています。 -

箕輪町防災行政無線のデジタル化

箕輪町は、防災行政無線のデジタル化工事を今年度中に完成させます。町では、スピーカーや戸別受信機を増やし、聞き取りにくい地域の解消を進める方針です。

4日に開かれた、箕輪町議会臨時会で、工事費を1億9,845万円とする請負契約についての議案が提出され、原案通り可決されました。

町の計画では、防災行政無線のデジタル化に伴い、スピーカーを現在の59か所から63か所に増やします。

集会施設や聞き取りにくい家庭に設置する戸別受信機は700個、うち50個は、聴覚障害者のために文字が表示できる受信機を導入します。

また、避難所となる公民館や小中学校と、町の本部との間で、双方向で通信ができる設備も設置するという事です。

町では、今年秋に工事にかかり、来年3月末までに完成させる計画です。

4日の臨時議会では他に、役場庁舎の耐震補強工事の設計業務委託料150万円も補正予算案として提出され、可決されました。

現在の庁舎は、大規模な地震が発生した際に、本部を設置するための耐震強度を満たしていない部分がありますが、工事が完成すれば、大規模地震の際も庁舎内に本部を設置できるようになるという事です。

町では、今年度中に工事にかかり完成させたいとしています。 -

箕輪写友会創立10周年記念写真展

箕輪町の写真愛好家で作る箕輪写友会の創立10周年記念写真展が町文化センターで開かれています。

会場には風景を中心に30点の写真が展示されています。

箕輪町の写真愛好家15人でつくる箕輪写友会は、今年で創立10年目を迎えました。

創立10周年にあわせて発行した記念写真集には、34点を掲載しました。

展示のサブタイトルとして代々使われている「四季彩々」をタイトルに、季節の順に並んだ写真を楽しむことができます。

箕輪写友会創立10周年記念写真展は、8日(日)まで開かれていて、写真集「四季彩々」は箕輪町図書館で見ることができます。 -

箕輪町消防団ポンプ操法大会

箕輪町消防団と南箕輪村消防団のポンプ操法大会が1日開かれ、各部門の優勝チームが決まりました。

箕輪町役場で開かれた大会には、町内6つの分団から245人が参加し日頃早朝から積んできた練習の成果を発揮していました。

自動車ポンプの部ではキビキビとした動作でホースを延長し決められた的をめがけて放水していました。

結果は、長岡、南小河内、北小河内を管轄する第6分団が優勝しました。

小型ポンプの部は木下の第4分団が優勝。

ラッパ吹奏の部では、下古田、上古田、富田、中曽根を管轄する第2分団が2連覇を果たしました。 -

観光客が農業体験でカカシ作りに挑戦

箕輪町が実施する、都市と農村の交流事業、グリーンツーリズムの一環で町を訪れている観光客が6月30日にカカシ作りを体験しました。

この日は、東京や愛知から訪れている9人が、地元農家から教わってカカシを作りました。

顔を取り付けた木の棒にワラを巻きつけ、それぞれ持ち寄った古着を着せるなどして思い思いのカカシを作っていました。 -

箕輪町戦没者慰霊祭

戦争で亡くなった人の霊を慰める箕輪町戦没者慰霊祭28日、箕輪町文化センターで行われました。

戦没者慰霊祭は箕輪町社会福祉協議会が毎年行っているもので、式には遺族などおよそ110人が出席し、戦没者に黙とうを捧げました。

箕輪町社会福祉協議会の伊藤皖之会長は、「英霊のため、戦争を語り継ぎ、町民一人ひとりが安心して過ごせる街に向けて前進していくことを誓います」と挨拶をしました。

また、参列者は602柱の戦没者に花を手向けていました。

箕輪町遺族会の千葉剛会長は、「祖国を憂い望郷の念を持ちながらも倒れていった602の御霊も安息していることと思います」と謝辞を述べました。 -

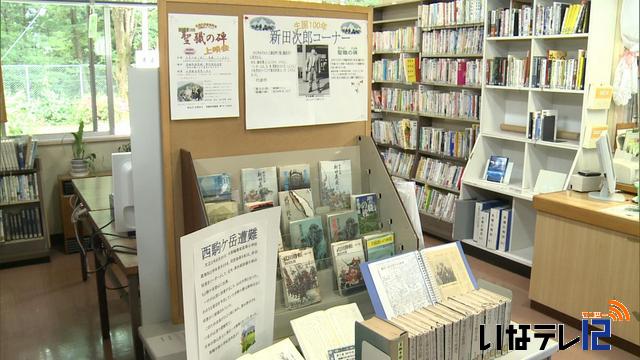

箕輪町図書館「聖職の碑」コーナー設置

箕輪町図書館では、中箕輪尋常高等小学校の駒ケ岳の遭難を題材にした小説「聖職の碑(いしぶみ)」の著者・新田次郎さんが、今年・生誕100年を迎える事から、特別展を企画しています。

箕輪町図書館の特別コーナーには、図書館が所蔵する新田次郎さんの作品40点が並べられています。

新田次郎さんは、現在の諏訪市で1912年に生まれました。

箕輪中学校の前身である中箕輪尋常高等小学校の駒ケ岳登山の遭難を題材にした小説「聖職の碑」の著者です。

聖職の碑は、1978年に映画化され、箕輪町でも撮影が行われました。

特別展では、新田さんの作品のほか、映画撮影中の写真、新田さんのサイン、映画のシナリオや、パンフレットも見る事ができます。

また、図書館では、映画聖職の碑の上映会も予定しています。

聖職の碑の映画上映は、7月8日(日)午後1時30分からを予定していて、参加は無料ですが申込みが必要となっています。 -

日本墨絵会 15回目の記念作品展

日本墨絵会の15回目の記念作品展が、伊那市の伊那文化会館で開かれています。

日本墨絵会は、飯田、伊那、諏訪、甲府など6つの地域に教室があり、約100人が会員となっています。

作品展は、会員の技術向上を目的に毎年開かれていて、今年は、121点が展示されています。

伊那ケーブルテレビ放送エリア内での主な受賞作品は、●無鑑査推薦に箕輪町の赤羽玉珠さんの作品「プルメリア ハワイの花」●日本墨絵会会長賞に伊那市の伊藤百合子さんの作品「凛然」●入選に南箕輪村の田中美穂子さんの作品「伊吹山」となっています。

墨絵は、紙の白と墨の黒を活かして、墨の濃淡やぼかしを使って描きます。

会では、「心に感じたものを表現した作品を見て欲しい」と話していました。

日本墨絵会の15回記念作品展は、来月1日(日)まで、伊那文化会館で開かれています。 -

箕輪中学校生徒が松島保育園で交流

箕輪町の箕輪中学校の生徒は、家庭科の授業の一環として26日、近くの松島保育園を訪れ、園児と交流しました。

26日は、箕輪中学校の2年生38人が松島保育園を訪れ、4人ほどのグループに分かれ、年小から年長までの園児と交流しました。

箕輪中学校では、子供との接し方を学んでもらおうと、毎年家庭科の授業で保育園を訪れています。

生徒たちは、保育園児と一緒に運動遊びをしました。

一緒に準備体操をしたり、廊下で四つん這いなどのさまざまな歩き方をして遊びました。

参加したある生徒は、「友達と話すような言葉ではなく、わかりやすい言葉で接しないといけないので大変だった」と話していました。 -

都会の人たちがハーブの摘み取りを体験

都市と農村の交流事業として箕輪町が実施している、グリーンツーリズムの一環で23日、県外から訪れた観光客が、町内でハーブの摘み取りを体験しました。

この日は、東京や埼玉など県外から訪れた28人が、箕輪町中原でハーブや野菜を生産・出荷している農園「ナチュラルセンス」の圃場でハーブの摘み取りを体験しました。

箕輪町では、都市圏に住む人達に、「食・農・健康」をテーマに農村地域ならではの体験を企画し、足を運んでもらおうと、グリーンツーリズム事業を平成20年度から行なっています。

参加した人たちは、摘んだハーブをハーブティーで味わっていました。

ある参加者は「空気が美味しいしとても癒された」と話していました。

箕輪町のグリーンツーリズム事業は今年5年目で、箕輪町では「リピーターが増え、徐々に参加者も多くなってきた。事業をきっかけにして、箕輪町を多くの人に知ってもらいたい」と話していました。

202/(金)