-

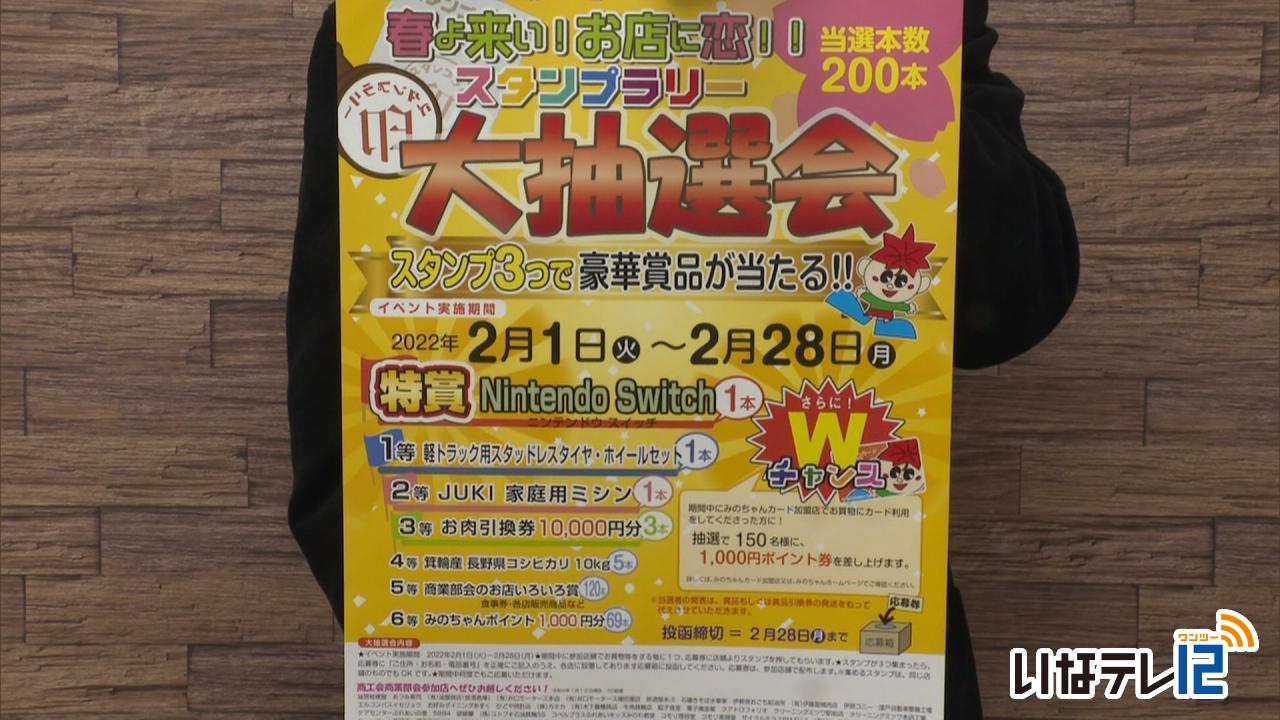

箕輪町商工会商業部会 スタンプラリー

箕輪町商工会商業部会参加店を利用してスタンプを貯め、応募すると賞品があたる

「春よ来い!お店に恋!スタンプラリー」がきょうから始まりました。

このスタンプラリーは、町の商工会商業部会が企画したものです。

町内の商業部会に参加しているおよそ100店舗の中で買いものをすると1つスタンプが押され、3つ貯めると抽選に応募でき、家庭用ゲーム機やタイヤ・ホイールセットなどの賞品が抽選で200人に当たります。

また、期間中にみのちゃんカードを利用すると抽選で150名様に1000円ポイント券が当たります。

期間中は何度でも応募することができ、スタンプは同じ店舗のものでも可能です。

締め切りは今月28日までで、抽選日は3月10日です。

-

まん延防止適用後 初の週末

長野県に「まん延防止等重点措置」が適用され、県内では初めての週末を迎えました。

上伊那の観光施設では「第6波」や「まん延防止」の適用もあり、客足は再び遠のいているという事です。

伊那市西箕輪の農業公園みはらしファームです。

今はいちご狩りがシーズンを迎えていて30日も県内を中心に観光客が訪れていました。

コロナ以前は1日あたり600人程が訪れていたという事ですが、3分の1の200人まで落ち込んでいるという事です。

いちご狩りは、50分の時間制限を設けているほか、ハウスの広さによって一度に入れる人数を制限するなどの感染予防策を行っています。

-

クリーンセンター八乙女 改良工事の事業者選定委員会発足

箕輪町八乙女の不燃・粗大ごみ中間処理施設のクリーンセンター八乙女の工事・運営業務を委託する民間事業者を選定する、上伊那広域連合の委員会が29日、発足しました。

この日は、上伊那広域連合廃棄物処理施設等整備等事業者選定委員会がオンラインで開かれました。

委員には5人が委嘱され、委員長には信州大学農学部の教授で、上伊那広域連合廃棄物政策審議会の岡野哲郎会長が選ばれました。

委員会では、老朽化により改良工事が決まっている箕輪町のクリーンセンター八乙女の工事や運営などを行う民間の事業者を選定します。

この日は、上伊那広域連合長の白鳥孝伊那市長が、事業者選定の基準や手続きなどについて委員会に諮問しました。

上伊那広域連合では、6月から事業者の公募を始め、来年2月の本契約締結・着工を目指したいとしています。

-

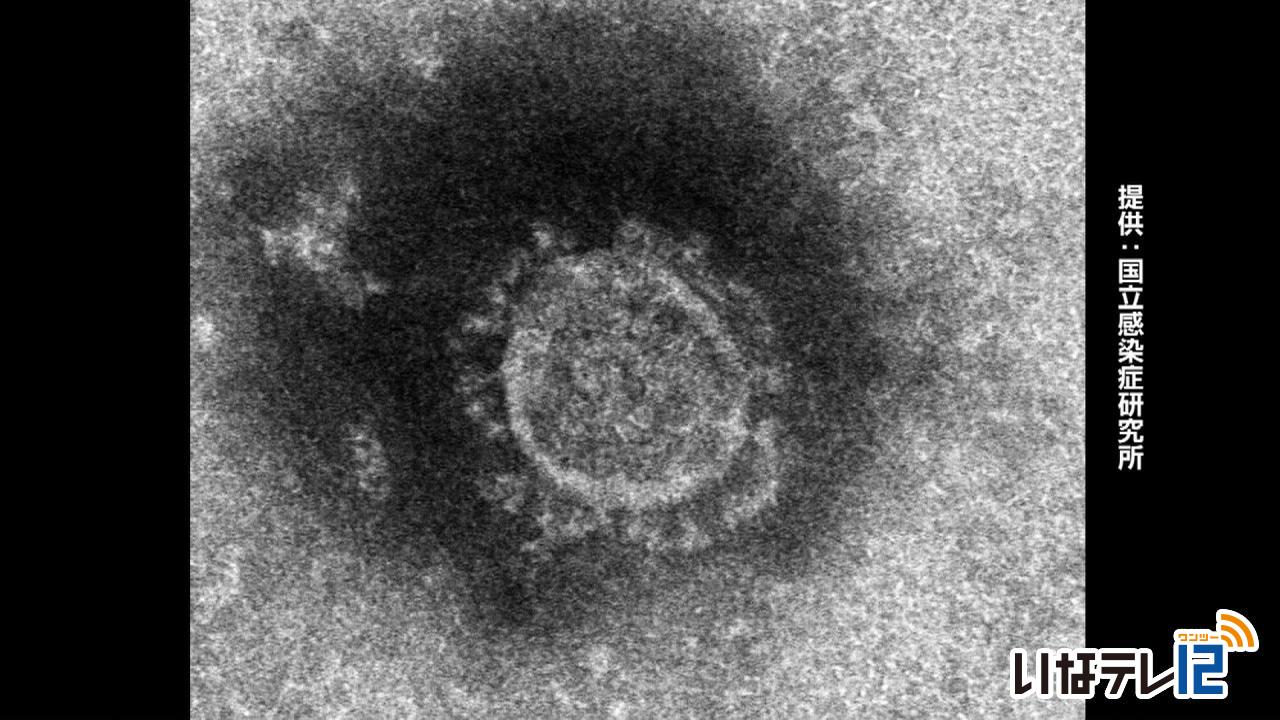

箕輪町が町内の学校職員の新型コロナ感染を発表

箕輪町は町内の学校に勤務する職員1人の新型コロナウイルスへの感染が確認されたと、29日に発表しました。

箕輪町は、該当の学校に濃厚接触者はいないとして、授業は通常どおり行うとしています。

-

箕輪町 施設休止など確認

箕輪町は、27日から来月20日まで県内で「まん延防止等重点措置」が適用されるのを受け、町内の文化・体育施設を休館する事などを決めました。

26日は「箕輪町新型コロナウイルス感染症対策本部会議」が役場で開かれました。

白鳥政徳町長は「濃厚接触者が多くなるのに伴い様々な社会活動が止まらないよう、感染症対策の基本に立ちかえり、町としての対応を行っていきたい」と挨拶しました。

会議では、「まん延防止」が適用されるあすから町内の公共施設の休館や利用制限について確認しました。

また、小中学校については、感染対策をして対面授業を継続し、臨時休業や分散登校を想定した準備を進めていくとしています。

保育園は継続しますが、在宅保育の協力を保護者に呼びかけます。

役場職員の体制については、テレワークの実施や時差出勤などにより2割以上の削減に努めるとしています。

-

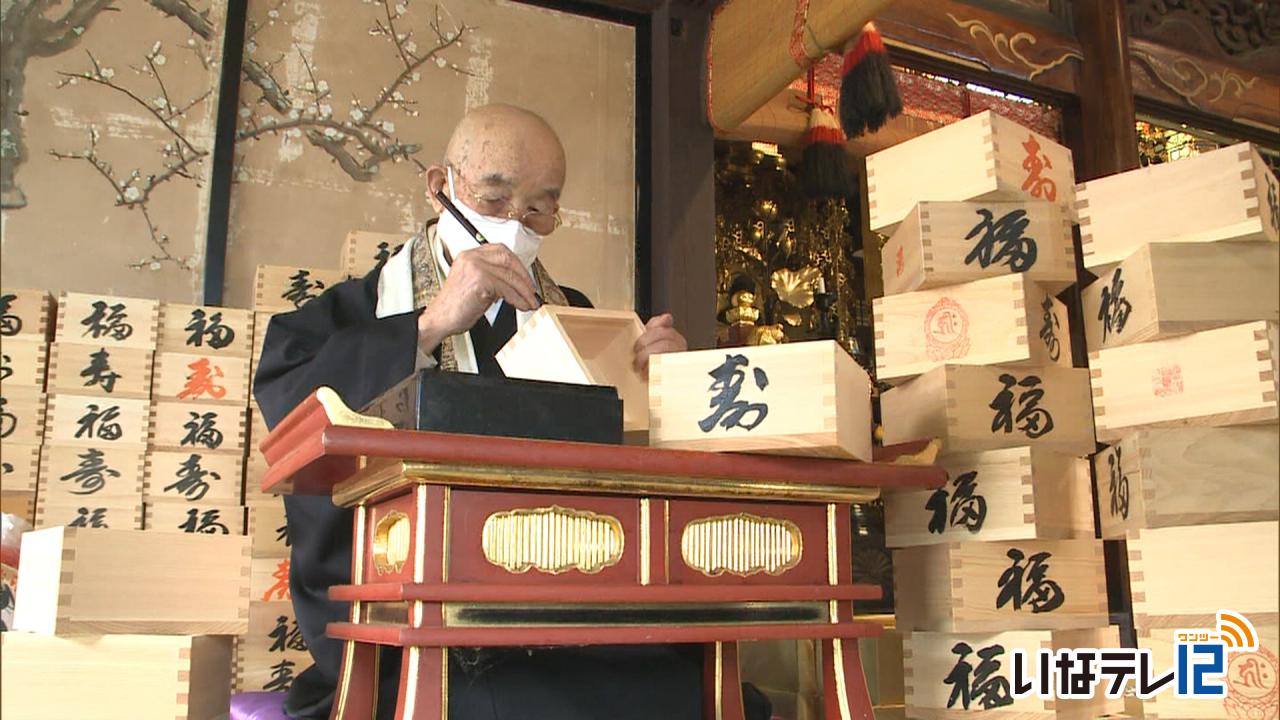

無量寺で福ます作り

箕輪町北小河内の無量寺で来月3日の節分行事で使う福ますの準備が25日行われました。

無量寺の中川弘道住職が幸せを願う「福」と長寿を願う「寿」の文字を書いていました。

福ます作りは無量寺の先代が始め30年以上続いているということで今年は70個を用意します。

今年は去年に引き続き新型コロナウイルス感染予防のため、豆は投げず、年男と年女が袋に包んで福ますに入れた豆を集まった人に配ることにしています。

無量寺の節分行事は来月3日に行われ午後3時から護摩祈祷会、午後4時から福豆が配られます。

また訪れた人たちに景品が当たるくじ引きも行われるということです。

-

箕輪町が64歳以下の3回目コロナワクチン接種を前倒し

箕輪町は64歳以下の3回目の新型コロナワクチン接種のスケジュールを3月からに前倒して行うことを24日発表しました。

箕輪町では今月から65歳以上の3回目の接種が始まっています。

64歳以下については、当初4月からとしていた予定を前倒しし、3月から接種を開始するとしています。

また5歳から11歳までの接種についても準備を進めているということでワクチンが届き次第、開始する予定としています。

ほかに、町内在住で12歳以上の希望する人を対象に、抗原簡易キットの配布を行うとしています。

-

文化財防火デー 町内でパトロール

今月26日の「文化財防火デー」に合わせて箕輪町教育委員会は21日、町内の文化財のパトロールを行いました。

この日は、町の文化財担当の職員と箕輪消防署の署員が町内の文化財をまわり、消火器の位置などを確認しました。

このうち、国の重要文化財の阿弥陀如来座像がある無量寺では、収蔵庫を点検しました。

消火器の使い方について箕輪消防署の矢澤力さんは「ほうきで掃くように、手前から火を消していってください」とアドバイスしていました。

文化財防火デーは、昭和24年1月26日に法隆寺金堂が火事になったことから、昭和30年に始まったものです。

毎年この日に合わせて全国各地で文化財の点検や訓練が行われています。

-

南宮神社祈年祭の山車飾り 展示

箕輪町の木下山車飾保存会が作成した山車飾りが、町役場のロビーに展示されています。

展示されているのは、人気アニメ「鬼滅の刃」の登場人物や鬼を題材にした山車飾りです。

鬼が飛ばした飛沫を刀で断ち切るという姿が見所の1つということです。

その他にも「絶滅の刃」と題し、新型コロナウイルスを終わらせるという思いも込めているそうです。

この山車飾りは今年の初めに南宮神社の祈年祭で飾られたものです。

毎年祈年祭が終わると、役場のロビーや町文化センターに飾られています。

例年は6種類制作していますが、今年はコロナの影響で規模を縮小して祭りが行われたため、

この1種類のみを作りました。

山車飾りは、2月4日まで箕輪町役場のロビーに展示されています。

-

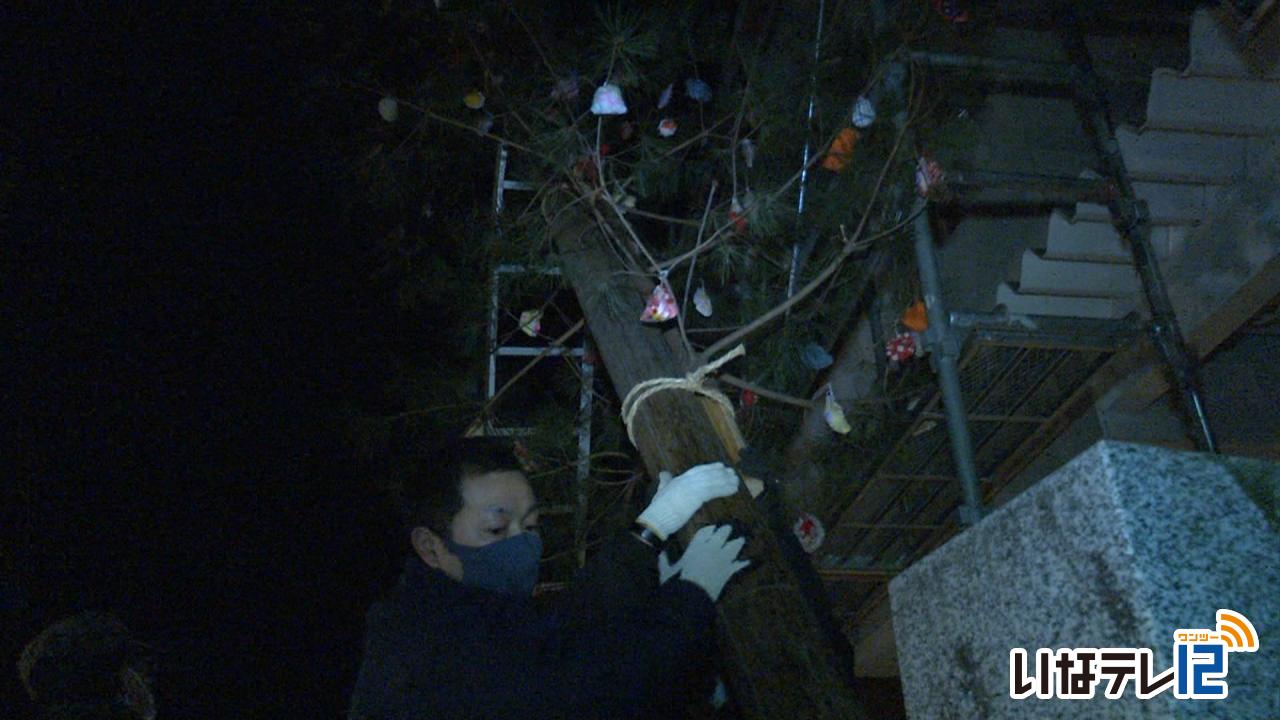

箕輪町大出上村で大文字倒し

箕輪町大出上村でも20日、大文字倒しが行われました。

午前6時、上村の道祖神前に住民が集まり、大文字倒しが行われました。

およそ10メートルの柱を、ロープやはしごを使って支えながらゆっくりと倒していきました。

箕輪町大出上村の大文字は、江戸時代後期の文化13年 1816年ごろにはじまったとされています。

家内安全、五穀豊穣を祈る小正月の伝統行事で、町指定の無形民俗文化財です。

9日に大文字建てが行われ、大寒の今日、倒す行事が行われました。

柱には、国家安康などと書かれた宝箱などが取り付けられていて、倒した柱から住民が飾りを取り外していました。

柱には巾着が飾られた松も取り付けられていて、枝を切り取っていました。

巾着がついた松と竹、紙で作った梅と柳を縁起物のセットにして住民が持ち帰ります。

-

シルバー人材センター箕輪地区 町に寄付金おくる

伊那広域シルバー人材センターの箕輪地区は19日、箕輪町に1万5千円を寄付しました。

この日は、地区委員の富田徳行さんと柳澤理訓さんが箕輪町役場を訪れ、白鳥政徳町長に寄付金を手渡しました。

シルバー人材センターでは、毎年11月に各地区の懇談会で募金活動を行い、各市町村に寄付をしています。

新型コロナの影響で懇談会が無かったため、去年11月から12月の2か月間、募金箱を事務所に設置して協力を呼びかけたということです。

箕輪地区には、およそ120人の会員がいて、今回は1万5千円が集まりました。

町の福祉事業に役立ててもらおうと、全額寄付しました。

白鳥町長は「このような気持ちを持ってもらえることはありがたい。大切に使わせていただきます」と感謝していました。

-

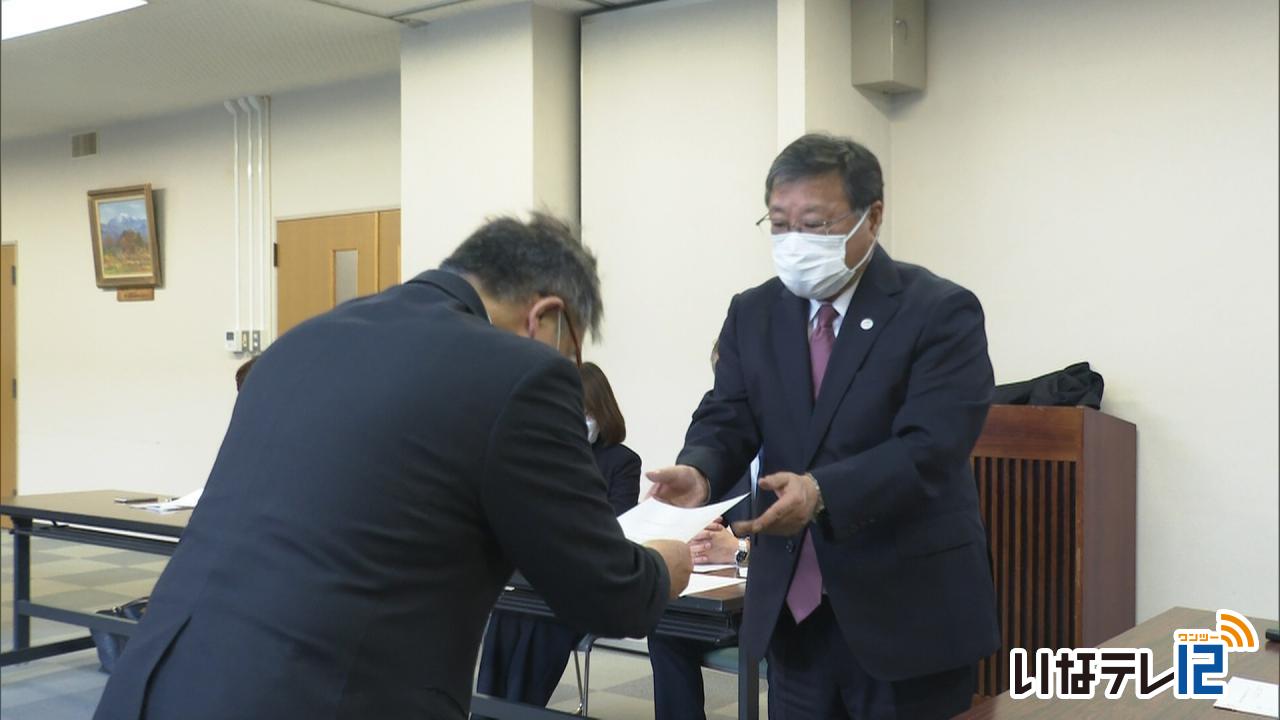

箕輪町 消防団員などの報酬増額 諮問

箕輪町の白鳥政徳町長は、町の消防団員などの特別職の報酬について19日、審議会に諮問しました。

この日は、町役場で特別職報酬等審議会が開かれ、7人が委員に委嘱されました。

会長には、町商工会会長の向山淳さんが選ばれ、白鳥町長から、消防団員と教育長職務代理の報酬について諮問されました。

消防団員の報酬について、現在は年間1万5,000円ですが、消防庁が示している3万6,500円に増額したいとしています。

そのほか、団長や分団長などの報酬増額も盛り込まれています。

出動手当についても、現在は1回につき3,000円となっていますが、4時間までは4,000円、4時間以上は8,000円に増額したいとしています。

教育長職務代理については、現在、月額2万4,000円とほかの教育委員と同じ金額になっているため、2万7,000円に増額したいとしています。

答申は、2月上旬に行う予定です。

-

箕輪町で高齢者の3回目接種始まる

箕輪町の65歳以上の高齢者を対象にした新型コロナウイルスの3回目のワクチン接種が、町内の医療機関で18日から始まりました。

このうち三日町のやぶはら小児科医院では、午前と午後にそれぞれ6人接種を行いました。

3回目のワクチン接種は、2回目から8か月経過後としていましたが、国の前倒しの方針を受け7か月経過後としています。

町では2回目を終えた人から順に予診票を送付しています。

個別接種は町内10の医療機関で行われています。

集団接種は2月1日から始まります。

箕輪町では、3月上旬には高齢者の3回目を終了する予定です。

なお、伊那市では31日から個別接種が、2月5日から集団接種が始まります。

南箕輪村では20日から個別接種が、2月5日から集団接種が始まる予定です。

-

観光・飲食を応援 リンゴの焼き菓子販売

箕輪町の箕輪中学校3年1組の生徒が考案したリンゴの焼き菓子の販売がイオン箕輪店で15日に行われました。

3年1組の生徒達は、15日、イオン箕輪店内で菓子を販売しました。

3年1組では、新型コロナウイルスで影響を受けた、町内の観光業や飲食業を応援しようと、総合学習の一環で、7月から菓子作りに取り組んできました。

上伊那産のリンゴを使った焼き菓子で、甘みを抑え、リンゴの風味を生かしたという事です。

価格は一つ税込み220円で販売しました。

売り上げの一部は箕輪町内の飲食店に寄付することにしています。

-

箕輪町ゼロカーボン啓発活動

箕輪町は、脱炭素社会の構築に向けた町民向けの啓発活動を行っています。

啓発活動は、今年度、8月11月と行い、今回3回目となります。

イオン箕輪店にブースを設けて、町職員が、町民に対してアンケート調査を行っていました。

アンケートは、地球温暖化問題やゼロカーボン(脱炭素)の取り組みについて答えるものです。

また、お楽しみコーナーも設けられ、子どもたちが魚釣りゲームに挑戦していました。

調査に協力した人には、トイレットペーパーや、エコバッグがプレゼントされていました。

また、箕輪町消費者の会も協力して、啓発グッズを配っていました。

箕輪町では、啓発を通して、脱炭素社会の構築に向け、町民の認知度・理解度を向上させていきたいとしています。

-

天然リンクで小学校スケート授業

天然リンクを活用したスケートの授業が、伊那市と箕輪町の小学校で17日から始まりました。

箕輪町の箕輪西小学校では、全校児童およそ100人が朝と1時間目の時間を使って今シーズン初めての授業を行いました。

上古田スケート場は、15日にオープンしました。

リンクは1週150mで、外側は5、6年生が中心に使用し、内側では低学年の子ども達が椅子につかまるなどして楽しんでいました。

子ども達は、箕輪町スケートクラブのOBから指導を受けながら、思い思いのペースで滑っていました。

箕輪西小学校のスケートの授業は、28日金曜日まで行われます。 -

漆戸常会 大文字下ろし

箕輪町北小河内の漆戸常会で、地区内の安泰を願って9日に建てられた大文字が16日下ろされました。

午前8時に地区住民およそ30人が集まり、4つ辻に建てられた大文字が下ろされました。

漆戸常会の大文字は、町の無形民俗文化財に指定されている小正月の行事です。

柱を近くの漆戸集会所まで運ぶと、つけてあった花飾りなどを取り外していきました。

漆戸利彦常会長は「コロナが収まり災害のない平穏な1年になってほしい」と話していました。

花飾りは厄除けとして、1年間各戸の玄関に飾るということです。

-

イベント中止情報

新型コロナウイルスの影響によるイベントの中止情報です。

箕輪町の1月の「すくすく子育てイベント」は中止となりました。

17日 運動あそび

20日 ふれ愛あそび(みのわ~れ)

21日 ふれ愛あそび(文化センター)

-

上古田スケート場オープン

箕輪町の天然リンク上古田スケート場が15日オープンしました。

上古田スケート場は、標高890メートルにあり昭和62年に作られました。

今朝は、氷点下10度まで冷え込みましたが午前7時のオープンには10人程が訪れ、スケート靴に履き替え氷の感触を楽しんでいました。

転ばないよう氷の上をゆっくり歩いたり、椅子につかまりながら滑る姿もありました。

箕輪町教育委員会によりますと、年末年始から冷え込みが続き、5日には全面結氷しコースづくりを行ったという事です。

リンクは1周およそ200メートルで、氷の厚さは10センチほどあるという事です。

上古田スケート場の一般開放は、30日までの土日で、時間は午前7時から午前10時までです。

入場無料で、スケート靴の貸し出しも無料となっています。

上伊那のもう一つの天然リンク伊那市横山の伊那西スケート場は、リンクのコンディションが整えばオープンする予定です。

-

小中学生のものづくり教育 作品展示

箕輪町の小中学校が授業で取り組んでいる「ものづくり教育プログラム」で作った作品の展示会が箕輪町文化センターで開かれています。

会場には、箕輪町内の小中学生が作った作品345点が展示されています。

ものづくり教育プログラムは、小中学生に使う人を意識したものづくりをしてもらおうと、町教育委員会が平成19年度から行っているものです。

上古田に伝わる伝統芸能古田人形芝居の活動をまとめたものや、木で作ったオブジェなどが展示されています。

例年、町内のイベントなどで作品を展示・販売していましたが、新型コロナの影響で行えず、展示会も2年ぶりの開催となりました。

ものづくり教育プログラム展示会は21日(金)まで箕輪町文化センターで開かれています。

17日(月)は休館日となっています。

-

年越し屋台村で生活支援

コロナ禍で生活に困っている人を支援する、年越し屋台村が29日箕輪町の木下公民館で行われました。

この日は、町民有志の餅レンジャーが餅つきを行いました。

年越し屋台村は上伊那医療生協や長野県上伊那生活就労支援センターまいさぽ上伊那などでつくるSOSネットワーク上伊那が行ったものです。

集まった人たちには、つきたての餅が振舞われていました。

また焼きたてのピザや豚汁も配られ訪れた人たちが味わっていました。

ほかにはSOSコロナなんでも無料相談会が開かれ、まいさぽ上伊那の職員が生活に困っている人の相談にのっていました。

SOSネットワーク上伊那では月に2回住民の様々な困りごとに対する相談会を開いていて、生活困窮者の支援につなげていきたいとしています。

-

上伊那2人 県内104人感染確認

長野県内で11日、箕輪町と駒ヶ根市のそれぞれ1人を含む新たに104人の新型コロナウイルスへの感染が確認されました。

県内で感染確認が100人を超えるのは4日連続です。

県、長野市、松本市の発表によりますと、感染が確認されたのは、箕輪町の40代会社員男性1人、駒ケ根市の20代医療施設従事者男性1人

飯田保健所管内で33人、大町保健所管内で28人、上田保健所管内で6人、諏訪保健所管内で5人、長野保健所管内で4人、佐久保健所管内で3人、松本保健所管内で2人、北信保健所管内で1人、長野市で13人、松本市で7人の、合わせて104人です。

午後4時現在、県内で感染が確認されたのは9586人で、入院は121人、死亡は97人です。

また長野県は、松川町、高森町、阿南町、喬木村の県独自の感染警戒レベルを5に引き上げ、特別警報Ⅱを発出しました。

-

箕輪町成人式 新型コロナ感染防止対策を行って実施

箕輪町の成人式が10日に、町文化センターで行われました。

今年度成人を迎えたのは、男性162人、女性139人の合わせて301人です。

このうち式には136人が出席しました。

新型コロナ感染防止対策として、密を避けるため受付と写真撮影を2グループに分けて行いました。

式では、みのわ太鼓保存会で指導者として活動する新成人の赤羽希海さんが、大太鼓の一人打ちを披露しました。

式辞で白鳥政徳町長は、「時代の変化はチャンスでもあります。既成概念にとらわれない豊かな感性で、アフターコロナの世界を築いていって欲しい」と話していました。

新成人を代表して松見渓太さんは、「他者との関わりを大切にし、これからの人生を自分なりに胸を張って生きていきたい」と抱負を述べました。

成人式の模様は、伊那ケーブルテレビで生中継した他、動画投稿サイトYouTubeで生配信されました。 -

大出上村の大文字建て

箕輪町大出上村に伝わる小正月の行事大文字建てが9日行われました。

上村の道祖神のある辻に住民が集まり、長さ10メートルほどの柱に手作りの巾着を飾り付けました。

柱の先には宝箱が飾り付けられました。

上村の大文字は江戸時代後期に、大火が起こったり疫病がはやったことから、疫病除けや火伏などを願い始まったとされています。

大文字は20日の午前6時に倒され、飾りの巾着は各家庭の玄関先に飾るということです。

-

北小河内漆戸 大文字建て

箕輪町北小河内の漆戸常会で無病息災を願う小正月の伝統行事「大文字」建てが9日に行われました。

午前8時、集落の中心部にある四つ辻に住民およそ30人が集まりました。

漆戸常会の大文字は、およそ260年前に天竜川が氾濫し大きな水害が起きたことから始まったとされています。

長さおよそ15メートルの柱の先に太陽に見立てた赤い板を取り付けます。

その下に五穀豊穣を願い色紙で作った花飾りや御幣、松の枝などを結びつけていきます。

飾りの取り付け作業が終わると、掛け声と共に柱が建てられました。

大文字は16日に下ろされ、飾りは各家庭で持ち帰り玄関に厄除けとして飾るということです。

-

今年の世の中七分八厘

箕輪町木下の箕輪南宮神社で、今年1年の農作物の出来や世相を占う「お筒粥の神事」が8日に行われ、今年の世の中は七分八厘との結果がでました。

御筒粥は、南宮神社の祈年祭の占いの神事です。

米と小豆が入っている釜に37本の葦の茎を束ねたものを入れ2時間ほど炊き上げます。

筒の中に入った米や小豆の数で農作物の作柄や今年の世相を占うものです。

午後7時30分頃、釜の中から引き上げられ、占いが始まります。

占いの結果、今年の世の中は、昨年より三厘あがり、七分八厘となっています。

農作物では、稲の早生と晩生、牛蒡、白菜、気候で春が極上となっています。

-

伊那市・箕輪町・南箕輪村 消防団出初式

伊那市と箕輪町、南箕輪村の消防団の出初式が9日行われました。

新型コロナウイルスの感染拡大により、市中行進の中止や式典の出席者をしぼるなど対策を取って行われました。

このうち伊那市消防団は、伊那文化会館で式典のみ行いました。

日下部良也団長は「同時多発的な災害に備え、地域で合同訓練や防災教育、救助訓練の実施が求められている。責任と権限を持ち、地域防災の中核を担う消防団として、これらの事に取り組んでいきたい」と訓示しました。

式典は、消防団の部長以上や表彰受賞者など人数を制限して行なわれ、例年の3分の1の270人程が出席し短縮して行われました。

また当初予定していた、中心市街地でのパレードは中止しました。

伊那市では去年24件の火災が発生しました。 -

出初式 規模縮小して実施

新型コロナの県独自の感染警戒レベルが3に引き上げられたことを受け、今月9日に予定されていた伊那市と箕輪町の消防団の出初式は、市中行進などを実施せず、規模を縮小して行われます。

伊那市消防団の出初式は、中心市街地のパレードは中止とし式典のみとしました。

箕輪町も、市中行進と観閲は取り止め、式典は人数を制限して実施します。

元々、市中行進を予定していなかった南箕輪村は、観閲と式典を実施するとしています -

酪農家を応援 箕輪町で牛乳を無料配布

箕輪町は、酪農家を応援しようと牛乳を無料配布する「牛乳モォ~1杯キャンペーン」を農産物直売所ファームテラスみのわで5日に行われました。

5日は、酪農家やJAなどでつくる箕輪町酪農振興協議会のメンバーが訪れた人たちに1人1本牛乳を渡していました。

箕輪町によりますと、上伊那の牛乳の生産量は1日50トンで、県内では東信地域に次いで2番目の量だという事です。

新型コロナによる需要の低迷に加え、年末年始は小中学校も休みとなり大量の牛乳が余る事から、町では酪農家の支援や消費拡大を図ろうと牛乳の無料配布を企画しました。

無料配布は6日も行われ1,000本を予定しています。

-

今年1年の主なニュース 振り返り②

伊那市・箕輪町・南箕輪村の今年1年の主な出来事を振り返ります。

伊那市のナイスロードから市道小黒川大橋線を結ぶ市道環状南線が全線開通し3月28日から供用が始まりました。

総事業費は36億円で計画交通量は1日6000台となっています。

伊那市では環状南線が緊急輸送路としての機能を果たすとともに市民生活の向上や地域経済の発展につながると期待しています。

東京オリンピックの聖火リレーが4月2日に伊那市の中心市街地で行われ西町から御園までの2.3キロを13人が走りました。

第6走者の伊藤国光さんは伊那市出身でモスクワオリンピックの1万メートル代表でしたが日本がボイコットしたため出場はかないませんでした。

聖火を繋いだ13人のうち

2人が伊那市の走者でした。

第10走者の御子柴拓也さんです。

第12走者の小木曽祐美子さんです。

8月12日には伊那市の伊那養護学校で東京パラリンピックに向けた採火が行われました。

この火はパラリンピックの聖火となりました。

4月11日に南箕輪村長選挙が行われ無所属新人で元村議会議員の藤城栄文さんが新人同士の

一騎打ちを制し初当選しました。

16年ぶりの選挙戦となった村長選には2人が出馬し、藤城さんが3601票、同じく新人の小坂泰夫さんが2865票で藤城さんが初当選を果たしました。

夏の全国高校野球長野大会で高遠高校は創部以来初めてのベスト4進出を決めました。

準決勝の相手はこの大会第一シードの松商学園。

反撃も一歩及ばず高遠は6対8で敗れましたが、この大会3位入賞しました。

8月15日、停滞した前線による大雨で河川が増水し天竜川は各所で氾濫危険水位を超えました。

伊那市・箕輪町・南箕輪村では合わせて4,051世帯に避難指示を発令しました。

箕輪町の西部地域の土砂災害警戒区域では、5段階の警戒情報で最も高い「極めて危険」となりました。

8月12日から18日までの伊那地域の総雨量は322.5ミリで、8月1か月の平均雨量の2.4倍となりました。

72/(土)