-

みのわ産業振興拠点 完成を祝う

箕輪町の産業振興の拠点となる産業支援センターと、隣接する町商工会館が完成し、31日、式典が行われました。

この日は、支援センターで式典が行われ、関係者が完成を祝いました。

完成した施設は、町役場の向かいです。

産業支援センターみのわは、箕輪町が1億7千万円をかけて、隣接する町商工会館は、商工会が5千万円をかけて改修を行いました。

両施設は、2階建てで、1階も2階も連結しています。

産業支援センターの1階には創業支援オフィス5部屋のほか、コワーキングスペースがあります。

箕輪町役場の企業支援相談員が常駐し、創業・起業の支援を行います。

同じフロアに、町商工会の受付があり、町と商工会が連携して事業者の相談対応や支援を行います。2階には、研修室や商談スペースなどが設けられました。

31日は、箕輪町内の企業2社が活動報告を行い、新しくなった建物の完成を祝いました。

-

箕輪西小学校4年生 ヒノキ50本を植樹

箕輪町の箕輪西小学校の児童は、上古田の山林でヒノキの苗木50本を、5月30日に植えました。

4年生の児童22人が上古田の山林でヒノキの植樹を行いました。

この日は、地元の住民有志でつくる西山会のメンバーが指導にあたりました。

箕輪西小学校では、昭和54年からみどりの少年団の活動の一環で毎年4年生が植樹を行っていて、これまで植えたヒノキは2千本以上になるという事です。

児童らは、まっすぐに立てた苗木の周りに土をかぶせて足で踏み固め、最後に添え木に結びつけていました。

4年生は、11月に間伐や枝打ちを体験する予定です。

-

新園舎完成で開園式

箕輪町沢に新しく建設された沢保育園の開園式が1日行われました。 開園式には園児のほか、建設業者、町関係者など約100人が出席しました。 式のなかで唐澤真弓園長は「子ども1人1人を大切にし地域に愛される園にしてきたい。」とあいさつしました。 また保護者を代表して西美保さんは「子どもたちはみんな楽しみにしていました。年長さんも新しい園に入る事ができたので良かったです。」と話していました。 新しい沢保育園は木造平屋建てで延床面積は約1,900平方メートル、建設費は7億7千万円となっています。 開園式の最後に園児が沢保育園の歌を合唱し感謝の気持ちを表していました。 沢保育園では2日と3日に旧園舎から荷物を移し4日から新保育園での生活が始まります。

-

年末の交通安全運動 箕輪で人波作戦

年末の交通安全運動が1日から始まり、箕輪町の国道153号箕輪バイパスでは、交通安全協会のメンバーらが夕暮れ時の早めのライト点灯や飲酒運転根絶などを呼びかけました。 人波作戦には、箕輪町安協や事業所の代表など120人が参加しました。 年末の交通安全運動は「思いやり 乗せて信濃路 咲く笑顔」をスローガンに、子供と高齢者の交通事故防止を呼びかけます。 年末のこの時期は日没が早くなり、また忘年会など お酒を飲む機会も増えることから、早めのライト点灯や飲酒運転根絶を運動の重点としています。 今年、伊那警察署管内では11月30日現在で295件の人身事故が発生していて、5人が亡くなっています。 年末の交通安全運動は31日まで行われます。

-

平澤澄子さん受賞を報告

長年に渡り青少年の健全育成に尽力したとして箕輪町の平澤澄子さんが県将来世代応援県民会議会長賞を受賞しました。 27日は、平澤さんが箕輪町役場を訪れ、白鳥政徳町長に受賞を報告しました。 平澤さんは平成14年に伊那少年友の会、現在の伊那少年警察ボランティア協会会員に委嘱され街頭啓発や有害自動販売機のパトロールなどに取り組んでいます。 白鳥町長は「引き続き町のためにもお願いしたい」と話していました。 県内では他に、3団体と個人25人が受賞しています。

-

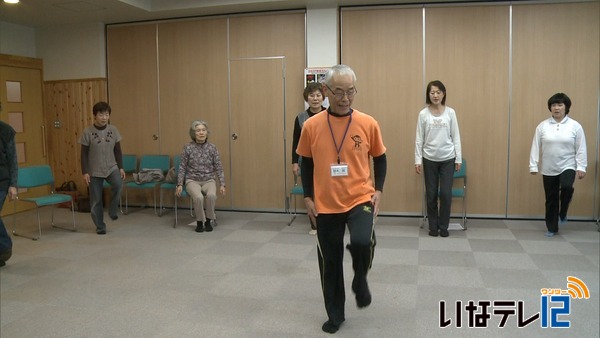

元気ダンス体験講座

音楽に合わせて体を動かす介護予防運動「元気ダンス」の体験講座が、26日箕輪町の南小河内公民館で開かれました。 講座は南小河内地区社協が開いたもので、地区住民12人が参加しました。 元気ダンスは、日本介護予防ダンス協会が3年ほど前に考案したもので、音楽に合わせて足踏みをしたり手を振って体を動かします。 運動機能の維持や筋力強化に効果があるということです。 南小河内地区社協の鈴木誠会長がアドバイザーの資格を持っていることから、地域の人たちにダンスを知ってもらおうと体験講座を開きました。 鈴木さんは、「最初はできなくてもかまいません。どういう動きをしているか考えることで脳トレになり、認知症予防にもつながります」と話していました。 南小河内地区社協では体験講座のほかにも、毎週土曜日の午前9時30分から、南小河内公民館で元気ダンスの講座を開いています。

-

白ねぎの出荷本格化

上伊那の野菜の主力品目のひとつ白ねぎの出荷作業が本格化しています。 箕輪町松島にある白ねぎ畑です。 29日は、農事組合法人みのわ営農の組合員が収穫作業に追われていました。 みのわ営農では、水稲をはじめスイートコーンやアスパラガスなどを栽培しJAを通して出荷しています。 ねぎは、5年前から生産していて、遊休農地の解消や収益アップにつなげようと今年は栽培面積を去年の倍となる3.4ヘクタールに増やしました。 今年は、10月の長雨で出荷が遅れているということですが、出来は例年並みで味も良いということです。 収穫したねぎは、中原の出荷場に持ち込まれ、皮をむいたりサイズ別に箱詰めする作業が行われていました。 今年は、1箱3キロ入りを1万5000ケース出荷する予定で、作業は来月いっぱい行われることになっています。 JA上伊那によりますと、県内の白ネギの生産量は1位が松本で2位が上伊那だということです。 今年は、年間で1,360トンを生産し、販売額は4億1千万円を見込んでいます。

-

女性活躍井戸端会議 男女共同参画のプロジェクト発表

箕輪町男女共同参画計画の見直しのため、話し合いを進めてきた女性活躍井戸端会議は28日、男女の繋がりの場を設ける等とするプロジェクトを発表しました。 この日は、女性活躍井戸端会議の4つのグループがプロジェクトを発表しました。 このうち、地域活動・協働をテーマに話し合いを進めてきたグループは、男女の繋がりが持てる場の必要性について発表しました。 発表では他に、男性が参加できるイベントの実施などが挙げられました。 女性活躍井戸端会議は、箕輪町男女共同参画計画の見直しや変更計画の原案を作成する目的で今年8月に発足したもので、町内在住者や町内企業に勤める女性、担当職員で組織しています。 今後は、12月中に原案を作成し、来年4月からの計画実施を目指します。

-

箕輪北小学校2年3組 水生生物を展示「生きものかん」

箕輪町の箕輪北小学校の2年3組の児童は、生活科の授業で観察を続けてきた魚や水生生物を教室に展示する「生きものかん」を、28日に行いました。 教室には、18種類およそ60匹の生き物が入った水槽が並びます。 28日と29日は「生きものかん」として、町内の保育園児や地域の人、他の学年の児童を招待し、お披露目しました。 メダカやザリガニなどが入った水槽が並んでいて、子ども達が作った解説が掲示されている他、これまで学習してきた内容を訪れた人たちに紹介していました。 箕輪北小2年3組の児童26人は、1年生の時から学校近くの水辺で捕まえた水生生物などの観察をしてきました。 エサやりや水槽の水替えなどを分担して行い、生物たちの様子を記録してきたということです。 担任の日岐敏明教諭は「自分たちで考えて水槽の環境や生き物の特徴を知ることができた。企画力が身につく機会になった。」と話していました。

-

箕輪中部小の児童が手話を学ぶ

障がいへの理解を深めようと箕輪町の箕輪中部小学校の5年生は、27日、手話を学びました。 27日は、上伊那聴覚障害者協会会長で箕輪町沢の江口功さんが講師をつとめました。 江口さんは、日常での簡単なあいさつの仕方について紹介しました。 他に、イラストで描かれた動物や果物を手話で表すクイズも出され、児童たちはイメージしながらジェスチャーで表現していました。 箕輪中部小学校では、11月の人権教育月間に合わせ、障がい者の不自由さを体験し考えようと3年生から6年生までの児童が体験学習を行っています。 このうち5年生は毎年、手話を学習しています。 箕輪中部小学校では「体験を通して人を思いやる気持ちをもって行動できる人になってもらいたい」と話していました。

-

町議会オープンデータ化 町へ提言

箕輪町議会は、町が保有する町民アンケート結果や人口などにかんする基礎情報をHPで公開する「オープンデータ化」について平成30年度に実施するよう白鳥政徳町長に27日、提言しました。 27日は、箕輪町議会の木村英雄議長と小島常男副議長が提言書を手渡しました。 政策提言は町が保有する電子データをHPで公開し誰でも利用できるよう地方創生・人口減少対策特別委員会で検討してきました。 町が行っている住民満足度調査や区ごとの人口推移などをエクセルなど2次利用可能な電子データで公開することで町民が行政情報に接しやすくなるということです。 9月現在、県内の自治体でオープンデータ化しているのは、県や塩尻市、中野市、須坂市で上伊那では駒ヶ根市が実施しています。

-

箕輪町で長野県立歴史館出前講座 「伊那県」の歴史学ぶ

長野県立歴史館の出前講座が、箕輪町地域交流センターで25日に開かれ幕末から明治初期にあった伊那県の歴史を学びました。 県立歴史館学芸部長の青木隆幸さんが講師を務め伊那県の歴史について話しました。 伊那県は飯島町に県庁を置き管轄地域は現在の長野県の広い範囲に及んでいました。 青木さんは明治3年に県民ぐるみの大きな不正とされた「伊那県商社事件」を紹介しました。 当時多く流通していたにせ金の回収に乗り出した政府は、にせ金100両に対し本物の金30両と交換するよう県に命じました。 しかし伊那県はこれに背き民衆のためにと、にせ金100両を本物の100両と交換し、その資金調達のため「伊那県商社」の設立に動きだします。 しかしうまく資金が調達できなかったため政府が禁止しているにも関わらずオランダの商人から借金をし、その返済に税金を流用したというものです。 なぜ伊那県がこのような政策に走ってしまったのかについて青木さんは「民衆を救うためという強烈な自負が背景にあり、そこに伊那県の栄光と悲惨があった」と話していました。 講座は県立歴史館の出前講座として開かれたもので、箕輪町で開かれるのは去年に続き2回目となります。

-

みのわギネス2017 8つの新記録

子どもからお年寄りまで多くの人が参加できる種目で箕輪町のナンバー1に挑戦する「みのわギネス2017」が23日、藤ヶ丘体育館で行われました。 ボールを遠くに蹴る競技や、紙飛行機の滞空時間を競うものなど、6種目が行われました。 このうちソフトバレーボールを蹴り、どれだけ遠くに飛ばせるかを競う競技には15人程が参加しました。 中学校女子の部では、小林愛(まなみ)さんが記録を4メートル80センチ更新する20メートル3センチでみのわギネス登録となりました。 みのわギネスは、幅広い年齢層の参加者が同じ競技で記録に挑戦することで地域の輪を広げてもらおうと、住民有志でつくるみのわTMOネットワークが毎年行っています。

-

伊那谷の魅力 発信隊 アップルパイづくり

伊那青年会議所は、子ども達に自分たちの住む地域の魅力を知ってもらおうと23日、りんごの収穫体験やアップルパイづくりを行いました。 この日は、伊那市、箕輪町、南箕輪村の小学生およそ30人が、自分たちで採ってきたりんごを使ってアップルパイづくりをしました。 子ども達は、煮詰めて柔らかくしたりんごを、パイ生地に乗せて包み、フォークを使って隙間を閉じていました。 自分たちの住む地域の魅力を発信できる子ども達を育てていこうと、伊那青年会議所が50周年記念事業として企画しました。 参加した小学生は24日、東京都新宿区で「伊那谷子どもマルシェ」と題して地元の農産物を販売する予定です。 伊那青年会議所では「自分たちが当たり前に食べているものが、東京ではブランド品として食べられているということを知ってもらい、地域の魅力を認識してもらいたい」と話していました。

-

処分された犬・猫を供養 動物慰霊祭

この1年間で新たな飼い主が見つからずに処分された犬と猫を供養する動物慰霊祭が21日、箕輪町の南信犬等管理所で行われました。 慰霊祭には、動物愛護団体などから20人が出席し、花を手向けました。 南信犬等管理所では、南信に加え木曽・佐久地域の保健福祉事務所で引き取りまたは保護された後、新しい飼い主が見つからなかった犬と猫を処分しています。 去年11月から今年の10月までに、犬9匹、猫386匹が処分されています。 3年前の猫の処分数602匹に比べると減少していますが、南信は猫の処分数が多いということです。 県動物愛護会上伊那支部の倉科美穂支部長は「犬や猫は人の心を癒し生活に潤いを与えてくれる。動物愛護の普及啓発に貢献していきたい。」と話していました。

-

箕輪町木下で天神様の祭り 学業成就を祈る

箕輪町木下で天神様の祭りが19日に行われ小中学生が学業成就を祈りました。 木下の上の段常会にある天神様の社に地元の小中学生約100人が集まりました。 祭りは地域の子供たちの学業成就と健康を願って木下区青少年健全育成会が毎年行っているものです。 天神様は菅原道真を学問の神様として祀ったものです。 命日の2月25日に合わせて各地で祭りが行われますが、雪の多い時期と重なっているため木下区では去年から11月に行うようになりました。 子ども達は二礼二拍手一礼の作法に従って玉ぐしを神前に供えていました。 育成会の三澤誠会長は「神様の前でしっかり誓いをたてて目標に向かって頑張ってほしい」と話していました。

-

第66回長野県縦断駅伝 上伊那が逆転で4連覇果たす

第66回長野県縦断駅伝の2日目が19日に行われ初日3位だった上伊那は逆転し4年連続37回目の総合優勝を果たしました。 2日目の19日は午前8時に松本市をスタートし飯田市までの10区間98.5キロをタスキで繋ぎます。 上伊那は初日、トップの長野市と4分16秒差の3位でした。 4連覇を目指す上伊那は19日、地元17区で長野市を総合タイムで逆転し1位となりました。 伊那市山寺の中継点では2位の長野市と26秒差をつけてタスキを渡します。 その後全諏訪にトップを譲りましたが再び抜き返し中川村を走る21区で2位の全諏訪と2分近い差をつけ有利な状況に。 そのままリードを保った上伊那は、飯田合同庁舎に1位でゴールし、11時間52分52秒で4年連続37回目の総合優勝を果たしました。 上伊那は2日目10区間のうち6つの区間で区間賞をとりました。 2位は全諏訪、3位は長野市となっています。

-

新年へ 縁起物づくり始まる

箕輪町の信州縁起物製作所で、新年を迎える注連飾りづくりが始まっています。 17日は、従業員9人が県内各地のホームセンターに出荷する縁起物づくりに追われていました。 作っているのは、一般的なしめ飾りから地方特有のものまでおよそ15種類です。 注連縄は、形や使用するわらで地域ごとに好みがあるという事です。 松本や塩尻では、縄を円形に整えた物が主流となっています。 また、南信地域では、上伊那や下伊那は稲わらが青い物が好まれますが、諏訪では茶色の物が良く出るという事です。 ここでは、50代から80代の12人が働いていて、交流の場にもなっています。 長い人は10年以上、今年は50代の新人も入りました。 作業は12月中旬まで続き、大小合わせ約3万個の縁起物を作るという事です

-

第22回みのわ美術展 開催

箕輪町のみのわ美術会の作品展が、町文化センターで16日から始まりました。 会場には、会員と一般から公募した日本画、洋画、彫刻、工芸の作品60点が並んでいます。 みのわ美術会には60代から70代を中心に30人ほどが所属しています。 毎年秋に作品展を開いていて、作品の8割以上は1年以内に制作したものだということです。 会員の中には、中央展や県展で入賞している人もいて、それぞれが活躍の場を広げています。 会期中には会員が集まり、制作した作品の紹介や好評を行う場を設けているということです。 みのわ美術会では「秋を目標にみんな一生懸命創作してきました。多くの人に見てもらい芸術の秋を感じてもらいたい。」と来場を呼び掛けています。 作品展は、19日(日)まで、箕輪町文化センターで開かれています。

-

らくがきなくし隊箕輪町でボランティア

上伊那塗装広告事業協同組合は、11月16日のいい色塗装の日に合わせて、箕輪町松島の高架橋に書かれた落書きを消すボランティアを行いました。 落書きは、箕輪町松島の国道153号バイパスの高架橋に書かれていました。 ボランティアを行ったのは、上伊那塗装広告事業協同組合です。 辰野町から中川村までの塗装・広告事業者でつくる組織で、今日は11社のうち7人が参加しました。 コンクリートの色に近づけたペンキを塗って落書きを消していました。 組合は、10年以上前から毎年、11月16日のいい色塗装の日に合わせて、このボランティアを行っています。 組合が見回りを行い、落書きのあった市町村で活動しています。 組合によると、数年前までは落書きが多かったということですが、活動の成果もあって、近年は少なくなったということです。

-

箕輪町松島保にふれあい動物園

ポニーや子牛などの動物に触れることができるふれあい巡回動物園が、16日、箕輪町の松島保育園で行われました。 松島保育園には、ポニーや子牛、ヤギ、ヒツジ、ウサギがやってきました。 保育園の全園児200人ほどが代わるがわる、動物に触っていました。 町酪農振興協議会青年部と、NPO法人伊那ハーレンバレーパカパカ塾が、毎年、町内の保育園を巡回して行っています。 松島保育園では、「生き物に直接触れる機会になってありがたい。」と話していました。

-

木下南保育園 七五三献立

15日は、七五三です。 箕輪町の木下南保育園では七五三を祝うメニューが給食で提供されました。 赤飯にすましじる、揚げ餃子などの七五三献立です。 15日は、年少から年長園児43人が遊戯室に集まり全員で味わいました。

-

広域観光充実へ 担当職員が箕輪町を視察

上伊那地域の広域的な観光を目指して各市町村の担当者が14日、箕輪町内の観光地を視察しました。 視察には市町村の観光担当者や広域連合職員など、およそ20人が参加して町内の観光地6か所をまわりました。 南小河内にある「愛す工房みのわ」では、根橋英夫社長が、農産物を使った観光について話をしました。 愛す工房みのわでは、地域で採れた農産物を使ったアイスなどを販売しているほか、動物と触れ合える場所もあり、観光で上伊那を訪れた人が立ち寄ることもあるということです。 根橋さんは「上伊那は本当に農産物が豊富な地域で、農産物は集客力がある。上伊那全体で農産物を活用した取り組みを進めていけば今の力以上のものが発揮できると思う」と話していました。 視察は、上伊那地域の広域観光の充実や連携の向上を目的に年に2回行われています。

-

箕輪町消防団 パレードで火災予防呼びかけ

9日から始まった秋の全国火災予防運動に合わせて、箕輪町消防団は12日パレードを行い火災予防を呼びかけました。 12日は、箕輪町消防団の各分団長などが消防車両に乗り、火災予防を呼びかけるパレードを行いました。 今年の統一標語は、 「火の用心 ことばを形に 習慣に」です。 上伊那広域消防本部によりますと、9月までに管内では81件の火災が発生し、去年より20件増加しているということです。 町消防団では、寒くなる季節はストーブなどの近くに燃えやすい物を置かないことや、火の消し忘れに注意することなどを呼びかけています。

-

箕輪中学校3年1組 みのわ天竜公園に看板を設置

箕輪町の箕輪中学校3年1組の生徒は総合的な学習の時間で製作した、みのわ天竜公園の案内看板を11日に設置しました。 案内看板を設置したのは3年1組の生徒32人です。 箕輪中学校の3年生は2年生の時に模擬議会で町の活性化について町長に提案するなどクラスごとに考えた取り組みを行ってきました。 1組は町民の憩いの場所となっているみのわ天竜公園の清掃作業を今年の7月から始めたところ古くなって見ずらくなった看板をみつけ自分たちで新しく作る事にしました。 原画は生徒たちが描き町内の看板店の協力で設置しました。 1時間ほどかけて60センチの穴を2つ掘り支柱を組み立てて完成です。 ある生徒は「初めて来る人にも、いつも来ている人にも分かりやすいように工夫したので大勢の人に見てもらいたいです」と話していました。

-

箕輪町議会が「オープンデータ化」を政策提言

箕輪町議会は、町が保有する町民アンケート結果や、人口、産業、農業に関する基礎情報を、誰でも利用できるようにHPに公開する「オープンデータ化」を、白鳥政徳町長に提言します。 11日に開かれた箕輪町議会全員協議会で地方創生・人口減少対策特別委員会が町長へ提出する政策提言の案を示し、了承されました。 決定した政策提言は町が保有する電子データをHPで公開し誰でも利用できるようにする「オープンデータ化」を町へ提案するものです。 町が行っている住民満足度調査のアンケート結果や、区ごとの人口推移、工業や農業の売り上げ状況などを、エクセルなど2次利用可能な電子データで公開する事で、町民が行政情報に接しやすくなるという事です。 期待される効果として、町民の自主的な活動の契機になる事、わかりやすい情報発信により移住・定住が促進される事、行政の透明性が向上する事などを挙げています。 オープンデータ化は県内5つの市で行っていて上伊那では駒ヶ根市が取り組んでいます。 町議会では、11月中に白鳥町長に政策提言するという事です。

-

箕輪町の高齢者福祉施設が合同音楽会

箕輪町内にある高齢者福祉施設の合同音楽会が8日に町文化センターで開かれ、それぞれの施設で練習してきた歌を利用者が発表しました。 町内の6つの施設から約140人が参加し、施設ごとに発表しました。 このうち、三日町にあるゆとり荘は、職場体験に訪れている箕輪進修高校の1年生4人と一緒に歌いました。 このほか、大正琴の伴奏に合わせて歌ったり、曲に合わせて体を動かしたりと工夫を凝らした演奏が披露されました。 途中、松島保育園の年長園児が訪れ、体操を発表しました。 音楽会は、2年に一度開かれているもので、今年で3回目になります。 主催した箕輪町高齢者福祉事業所連絡会では「それぞれの施設の歌を聴いたり取り組みを知る事で、利用者の生きがいに繋がればうれしいです」と話していました。

-

交通死亡事故の現地診断

先月箕輪町木下の町道8号線で発生した交通死亡事故の現地診断が6日行われました。 事故は現場近くに住む88歳の女性が道路を横断中、箕輪町内の76歳の女性が運転する軽自動車にはねられ死亡したものです。 先月19日の午後5時25分に事故がありその時は雨が降っていたということです。 6日は警察や行政、町交通安全協会などおよそ20人が事故現場を確認し対策について意見を交わしました。 町道8号線は国道153号とバイパスを結ぶ道路で事故当時、交通量が多かったということです。 また脇道に入るT字路の交差点が多いことから伊那署では「交差点があることをドライバーに知らせる看板のようなものが必要ではないか」と話していました。 伊那署管内の今年の死亡事故は5日現在で5件、去年は1年間で5件発生しています。

-

箕輪町松島 火伏せの神に防火や地域の安全祈願

火伏せの神、深澤鎮火大神と秋葉三尺坊が祀られている箕輪町松島の深澤公園内に地域住民が集まり、火災予防や家内安全などを願う神事と祈祷が行われました。 深澤公園内にある深澤鎮火社には火伏せの神、深澤鎮火大神が祀られています。 この日は松島区の地域住民や消防団など100人が参列し火災予防や地域の安全を祈りました。 神事が終わると、同じく深澤公園内にあるお堂に移動し、秋葉三尺坊の前で大般若転読祈祷が行われました。 松島区では、大正5年に大火が起きました。消失した建物は史料にもよりますが100棟とも500棟とも言われています。 修行により火伏せの術を身につけた僧侶、秋葉三尺坊の像を神輿に乗せて松島の商店街を練り歩いたことに罰があたり大火が起きたとの言い伝えが残っていて、以降毎年11月に防火を祈る例大祭を行っています。 松島区長で、秋葉三尺坊・深澤鎮火社奉賛会の金澤芳雄会長は「伝統ある行事を後世に引き継ぎ、区民の安全安心を願っていきたい」と話していました。

-

箕輪町功労者表彰

3日は箕輪町でも功労者表彰式が行われ、2人が表彰を受けました。 赤沼英俊さんは、長野県西部箕輪土地改良区の役員を24年間にわたり務め、産業振興功労表彰を受賞しました。 小林弘毅さんは、町民生委員・児童委員協議会会長や町社会福祉協議会副会長などを務め、社会福祉功労表彰を受賞しました。 白鳥政徳町長は、「それぞれの立場から町の発展に尽力されたことに感謝します」と式辞を述べました。 受賞者を代表して小林さんは、「これからも命の続く限り町のために尽くしていきたい」とあいさつしました。

252/(水)