-

もみじ湖見ごろ ライトアップも

箕輪町の箕輪ダム、通称もみじ湖で、1万本のもみじが見ごろを迎えています。 4日はウォーキングなどのイベントが行われ、訪れた人たちが紅葉を楽しみました。 ダムの上流にあるもみじの景勝地です。 箕輪ダムの周辺にはおよそ1万本のもみじが植えられています。 葉が黄色や赤に色づき、見ごろを迎えています。 紅葉の時期は平年並みだということです。 4日は県内外から観光客が訪れ、写真を撮るなどしていました。 また、4日はウォーキングイベントも行われました。 およそ280人が参加し、景色を見ながらダムの周辺8キロのコースを歩きました。 ダム下のイベント広場では、もみじ湖夢まつりが行われました。 地元産の農産物の販売や屋台が出店され、訪れた人でにぎわっていました。 夜には、もみじのライトアップも行われています。 景勝地近くのおよそ600メートルの区間に78基のLED照明が設置されています。 ライトアップは去年試験的に行い好評だったため、今年は照明の数を10倍近くに増やしました。 もみじのライトアップは12日までで、時間は午後5時から午後9時までです。 町によりますと、見ごろは来週までだということです。

-

長野日報社主催 松本山雅サッカー教室

長野日報社主催のサッカー教室が箕輪町のながたドームで4日に開かれ、松本山雅の元選手らが子ども達を指導しました。 箕輪町を中心に上伊那の保育園の年少から小学6年生まで50人が参加しました。 山雅のスポンサーとなっている長野日報社が開いたもので今年で4回目となります。 講師は松本山雅の元選手ら4人が務めました。 子ども達は、ドリブルやシュートなど基本的な動きを教わったあと、試合を体験していました。 教室の最後には修了証とお菓子が全員に贈られました。 長野日報社では「サッカーの楽しさを知ってもらい、将来この地域からJリーガーや日本代表選手が育ってほしい」と話していました。

-

みのわ町民文化祭 音楽の広場でステージ発表

箕輪町のみのわ町民文化祭が3日から5日までの3日間の日程で行われています。 2日目の4日は音楽の広場と題したステージ発表が行われました。 町文化センターでは、町内の音楽サークルなど14団体が発表しました。 このうち、小学1年生から高校2年生までの21人が所属するみのわ太鼓ジュニアは2曲を披露しました。 箕輪東小学校合唱団は、アニメソングをオリジナルの振り付けで披露しました。 5日は正午から芸能の広場が行われ、日本舞踊や太極拳などを25団体が発表します。 町文化センターと地域交流センターには、町民が制作した手芸作品や絵画など1,200点余りが展示されています。 みのわ町民文化祭は5日までとなっています。

-

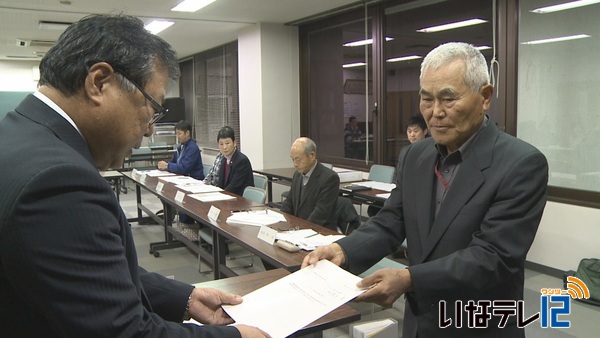

箕輪町下水道料金「10%引き上げが適当」 答申

箕輪町下水道運営審議会は、来年度から下水道使用料金の10%値上げが適当と2日白鳥政徳町長に答申しました。 白鳥町長は答申を尊重する考えです。 2日は、役場で下水道運営審議会が開かれました。 来年度から下水道料金を10%値上げすることが適当と結論づけ、白鳥町長に答申しました。 基本使用料は、これまでの1,500円から1,650円に、使う量によって金額が変わる従量使用料金は、一般的な家庭で2か月に30立方メートル使った場合、これまでの5,994円から、6,620円になります。 白鳥政徳町長は「住民の生活に影響があることなので、答申を最大限尊重し、慎重に対応したい。」と話していました。 下水道料金の値上げは、12月定例議会に条例改正案として提出され、可決されれば来年4月から施行されます。

-

にこりこ一帯のリニューアルに向けて 提言まとまる

箕輪町大出の農産物直売所にこりこ一帯の、道の駅化を含めたリニューアルについて検討してきた会議は、責任者が必要などとする提言をまとめました。 1日に役場で開かれた会議で、黒木一郎委員長から白鳥政徳町長に提言書が手渡されました。 提言では、「運営主体については責任者が必要で、JAの協力を得た方が良い。一帯に名前をつける必要がある」としています。 また、道の駅化については、「認定によらず、まずは一帯を最低でも道の駅レベルを満たす内容にし、町民の利用を進めるべきだ」としています。 箕輪町では、農産物直売所「にこりこ」周辺一帯の道の駅化を含めリニューアルを行う予定で、広く意見を取り入れようと、今年1月に会議を設置しました。 会議では、リニューアルの方針・運営主体・事業展開・道の駅化について検討してきました。 現在にこりこは、町振興公社が運営していて、今後も担い手となる場合は経営責任と自由度を上げるため、現在8割町が出資する資本金の資本比率を引き下げるとともに、町長・副町長は経営幹部を退くなどの方策が考えられるとしています。 にこりこは、周辺施設を含め昨年度はおよそ6万3千人が訪れていて、町では今後、内容を踏まえながら検討を進め、平成31年4月のリニューアルオープンを目指します。

-

西藤俊哉選手が箕輪町でフェンシング教室

北京・ロンドンオリンピック銀メダリストの太田雄貴さんと、箕輪町出身で東京オリンピック出場の期待がかかる西藤俊哉選手のフェンシング教室が29日箕輪町文化センターで開かれました。 教室では、日本フェンシング協会会長で北京・ロンドンオリンピック銀メダリストの太田さんと、町出身で7月の世界選手権で銀メダルを獲得した西藤選手が子どもたちを指導しました。 参加したのは1歳から小学6年生までの33人で、ほとんどが初心者です。 太田さんの教室は8月に続き2回目で、今回は西藤選手も指導に加わりました。 子どもたちは剣の突き方を体験していました。 教室では、西藤選手と一対一で対戦する時間も設けられ、5人の子どもが挑戦していました。 会場には、参加者のほか見学にも80人が訪れました。

-

交通死亡事故多発警報発令 街頭啓発

20日に交通死亡事故多発警報が県内に発令されたことを受け、イオン箕輪店で27日、街頭啓発が行われました。 街頭啓発には、伊那警察署や長野県、箕輪町から11人が参加し、事故防止を呼び掛けるチラシや反射材などを買い物客に手渡しました。 長野県では今月1日から19日までに10件の交通死亡事故が発生していて、19日には箕輪町でも死亡事故が発生しています。 20日に交通死亡事故多発警報が発令されたことを受けて街頭啓発が行われました。 伊那署では「これから年末にかけて夕暮れ時の事故が増加するので、早めのライト点灯や夜光反射材を身に着け、事故にあわないよう注意してください」と呼びかけていました。

-

箕輪町移住体験ツアー

箕輪町への移住を考えている人を対象にした日帰りの体験ツアーが28日初めて行われました。 ツアーには、箕輪町の交流都市 東京都豊島区から9人が参加し、にこりこキッチンたべりこで昼食をとりました。 このツアーは、町を訪れてもらい移住について具体的に考えてもらおうと初めて行われました。 ツアーは日帰りで、たべりこでの昼食のあと、りんごの収穫体験・もみじ湖や移住体験住宅を見学する日程です。 箕輪町によりますと、昨年度の町へ移住した人は47人だということです。 参加者は、窓から景色を見たり、箕輪町産の赤そばを味わっていました。 ツアーには白鳥政徳町長も駆けつけ、参加者を歓迎していました。 白鳥町長は、「箕輪町は東京や名古屋とも近く生活のしやすい場所です。様々な面を見てもらい、ぜひ町をライフプランの1つに取り入れてください」と話していました。

-

2週連続台風接近 りんご農家に不安

台風22号は、30日の未明から明け方にかけて長野県に最も接近する見通しです。 2週連続の台風に、りんご農家は不安を募らせています。 箕輪町中原の北原次夫さんの果樹園です。 先週の台風で30ケースほどが落ちたほか、贈答用のりんごに傷がつき、出荷できないものもあるということです。 こちらは、箕輪町木下にある花岡悦子さんの果樹園です。 台風に備え、りんごを予定より4日ほど早めて収穫していました。 花岡さんの果樹園では、先週の台風で100ケース分のリンゴが落ちてしまい、すべて加工用として出荷することにしました。 長野地方気象台によりますと、台風22号は、30日未明から朝にかけて長野県に最も接近する見通しです。 県内の多いところでは1日に50ミリ~100ミリの雨が降るとして予想していて、長野地方気象台では、大雨や強風による被害に警戒するよう呼び掛けています。

-

ICT教育セミナー 町内小中学校で公開授業

箕輪町でICT機器を使った授業の進め方について考えるセミナーが27日開かれました。 町内の小中学校では、公開授業が行なわれました。 箕輪中部小学校の6年3組の教室では、算数の授業が行われ、正比例と半比例について学んでいました。 担任は、子供たちがイメージしやすいよう挿絵が動くデジタル教科書を用い説明していました。 箕輪町は、今年度、文部科学省から委託を受けICT機器を使った授業の研究を行っています。 セミナーは情報を広く発信すると共によりよい授業の進め方を研究しようと開かれ、県内からおよそ60人の教師や教育関係者が訪れました。 箕輪町での研究の成果は年度末までに国に報告され、2020年からの次期、教育指導要領の参考にされるという事です。

-

秋の長雨 そばの収穫に影響

10月に入り伊那地域では秋雨前線の影響で13日から雨やくもりの日が続き、23日には台風21号による被害も出ました。 この影響でそばにも被害が出ています。 箕輪町上古田の唐澤孝文さんのそばの畑です。 台風前の収穫を予定していましたが、雨でコンバインを動かすことができず、通過後の24日に作業を行いました。 そばは風で倒れ、実は畑に落ちてしまいました。 通常、畑1枚で90キロの収穫を目標にしていますが、採れたのは50キロほどでした。 唐澤さんは「実にしっかり色がついてから刈り取りをしようと思っていたら、長雨と台風でこうなってしまった。自然が相手だから難しい」と話していました。 箕輪町木下にあるJA上伊那箕輪ライスセンターでは、16日からそばの受け入れを行っています。 例年毎日のように持ち込みがありますが、今年はまだ3回のみだということで、JA上伊那ではそばの収量は例年より少なくなりそうだと予想しています。 箕輪ライスセンター米穀担当の永井伸悟さんは「ものは良いものができている。雨で収穫がなかなかできなかったことで収量は落ちそうです」と話していました。

-

台風21号 23日の未明から明け方にかけて最接近

超大型で非常に強い台風21号は、23日の未明から明け方にかけて県内に最も近づく見込みです。 長野地方気象台では、これまでの雨で地盤が緩んでいることから土砂災害に警戒するよう呼び掛けています。 22日の伊那地域は、朝から雨となりました。 長野地方気象台によりますと台風21号はあすの未明から明け方にかけて強い勢力を保ったまま県内に最も接近する見込みです。 23日にかけて、南部の多い所で1時間に70ミリの非常に激しい雨が降るということです。 また、23日の正午までの24時間に降る雨の量は、南部で300ミリと予想しています。 風も強まる見込みであす未明から昼前までの最大風速は17メートル、最大瞬間風速は30メートルと予想されています。 22日の10時過ぎに、伊那市野底の六道原工業団地近くの道路で倒木があり、午後2時時半時過ぎに復旧しました。 この倒木によるけが人はいませんでした。 また午後3時40分伊那市は辰野町で天竜川が水防団待機水位に達したとして河川に立ち入らないよう呼びかけています。 長野地方気象台では、これまでの雨で地盤が緩んでいることから土砂災害に警戒するとともに低い土地の浸水や河川の増水に注意するよう呼び掛けています。

-

子育て講座 絵本の選び方を紹介

子どもの発達にあわせた絵本の選び方や読み聞かせ方についての子育て講座が20日、箕輪町文化センターで開かれました。 絵本専門士の鎌倉美枝さんが講師となり、読み聞かせをしたり絵本の選び方を紹介しました。 鎌倉さんは、「9か月くらいの子どもは視覚が発達するので目で見て楽しめる本を、2歳からは本の世界と現実が結びつけられるようになるので、食べ物など実際にあるものが出てくる本を選ぶと良いです」と選び方を説明していました。 0歳から3歳向けの本およそ30冊が並び、訪れた親子が好きな本を選んで読んでいました。 この講座は、箕輪町子育て支援センターいろはぽけっとの子育て講座の一環として開かれたもので、箕輪町を中心に19組の親子が参加しました。

-

箕輪南小学校 全校で「もみじ給食」

箕輪町の箕輪南小学校は、地域の人を招いて、全校で給食を味わう「もみじ給食」を18日に行いました。 秋の紅葉をたのしみながら学校の庭で食べる予定でしたが、気温が低かったため体育館に集まりました。 食材を提供している地域の農家2人が招待され、児童と一緒に給食の時間を過ごしました。 この日のメニューには、2人が提供した米とカボチャが使われています。 箕輪南小学校では、「農家の人が苦労して食材を作ってくれている事に思いをはせながら味わってもらいたい」と話していました。

-

西光寺で晋山式

箕輪町沢の西光寺で、新しい住職が就任する晋山式が14日に行われました。 式の法要には檀家や僧侶など130人が参列しました。 西光寺の住職となるのは竹花(たけはな)正道(しょうどう)さん、48歳です。 西光寺では先代が高齢のため退任し、長女の夫の正道さんが後を継ぎました。 檀家は箕輪町沢を中心におよそ350戸です。 実行委員長の平澤豊満さんは「新しい時代に合った寺となるよう住職中心に頑張っていってほしい」と話していました。

-

大政奉還から150年 特別展「庶民が見た幕末」

徳川幕府が大政奉還してから今年で150年となります。 14日から、箕輪町の幕末をテーマにした箕輪町郷土博物館の特別展が始まりました。 「庶民が見た幕末~箕輪郷騒動記~」と題した特別展では、当時の箕輪郷で起こった2つの出来事「水戸浪士の松島宿止宿」と「太田領離脱騒動」を取り上げていて、関係資料23点が展示されています。 「水戸浪士の松島宿止宿」は、当時の箕輪郷には、松島宿という宿場町があり、水戸浪士が宿泊した出来事です。 水戸浪士の一行は、尊王攘夷の志をのちの徳川慶喜に訴えるため、伊那街道を通り、京都に向かいました。 もうひとつは、「太田領離脱騒動」です。 こちらは、江戸中期から箕輪郷のおよそ半分を治めていた太田氏の具足です。 太田領は年貢が高く領民に不満がつのっていたことから、明治新政府が成立したことをうけ、太田領を離脱したいという騒動が起こりました。 特別展「庶民が見た幕末」は、来月12日まで、箕輪町郷土博物館で開かれています。 22日と来月11日には展示解説、今月29日には太田氏ゆかりの地を歩くイベントが行われます。

-

木下区敬老会 160人が出席

箕輪町木下区などは、73歳以上のお年寄りを招いての敬老会を、8日に、木下公民館で開きました。 敬老会は、午前と午後の部の2回開かれ、地元の保育園の園児や有志による踊りが披露されました。 敬老会は、木下区と地区社会福祉協議会が毎年この時期に開いています。 今年は、967人が招かれ、160人が出席しました。 木下区では、木下長寿クラブが主体となって月に1~2回花壇整備やヨガ、マレットゴルフなどを楽しんでいるということで、「今後も積極的に外に出て体を動かすイベントを企画していきたい」と話していました。

-

伊那本線 朝夕の便低調

伊那市、箕輪町、南箕輪村を結ぶ路線バス「伊那本線」の4月から8月までの利用者数が示されました。 通学や通勤の利用を期待した朝夕の便で利用者が低調となっています。 13日は伊那市役所で伊那地域定住自立圏共生ビジョン協議会が開かれ、今年度の事業の進捗状況が報告されました。 4月から8月までの利用者数は6,123人で、目標の20,600人に対し3割程でした。 特に通学や通勤利用を見込んだ朝一番の便は、伊那方面行きが5か月間で8人、箕輪方面行きが5人と低調でした。 委員からは、「利用増加に向けてダイヤ、運賃、ルートの大胆なな見直しが必要ではないか」といった意見が出されていました。 担当者からは「無料Wi-Fiなど若い人が利用しやすい付加価値を付けたバスの導入などを検討したいなどといった考えも示されました。 伊那市や箕輪町、南箕輪村は定住自立圏の取り組みとして市町村の枠を超えて走る路線バス「伊那本線」の運行を4月から始めています。

-

箕輪西小学校5年生 昔の道具で脱穀体験

箕輪町の箕輪西小学校の5年生は、総合的な学習の授業で育てた稲を、昔の道具を使って12日に脱穀しました。 この日は、箕輪西小学校の5年生19人と、児童の保護者や地域住民が作業をしました。 児童らは、5月中旬に田植えを行い、草取りや水の管理をして、9月下旬に稲刈りを行いました。 この日は、学校にある昔の道具を使って脱穀を行いました。 収穫したのはもち米で、11月18日の収穫祭で味わうということです。

-

福与諏訪社の秋の例大祭 子供みこし練り歩き

箕輪町福与では、福与諏訪社の秋の例大祭に合わせて8日に子供みこしが区内を練り歩きました。 福与区に住む保育園児から小学6年生までの子供60人が、みこしを担ぎました。 笹につけた提灯を持った行列が先頭を行き、みこしが続きます。 午前9時10分に福与公民館を出発し40分ほどかけて福与諏訪社を目指しました。 みこしは、区民一体となって元気になる地域づくりを進めようと平成23年度に発足した「福与と人を元気にする会」が手作りしたものです。 毎年秋の例大祭で担いでいて、今年で7年目になります。 今年は、新しく俵みこしを作りました。 会では、「子ども達に楽しんでもらい、賑やかな祭りにしていきたい」と話していました。

-

梨オーナー園 収穫祭

箕輪町木下の梨オーナー園の収穫祭が7日行われました。 7日は、上伊那のほか東京や愛知など県内外からオーナーが訪れ、収穫をしました。 今年は42区画の申し込みがあり、5月に摘果、6月に袋掛けの作業をしたということです。 果樹園は、地域の農家が管理できなくなったものをJA上伊那が譲り受け管理しています。 収穫したのは南水で、大きさや甘みは平年並み、数は平年より多いということです。 訪れた人たちは、箱いっぱいに梨をもいでいました。 梨は1区画で120個ほどが収穫できたということです。

-

箕輪中部小学校で児童の祖父母が給食を試食

箕輪町の箕輪中部小学校で5日、児童の祖父母が給食を試食しました。 この日は、6年生の児童の祖父母36人が学校を訪れ、給食を味わいました。 これは、町教育委員会が進める地域との関わりを深める「箕輪学」の一環で行われたもので、箕輪中部小学校では初めてです。 この日の献立は、フェンシング丼・もずくスープ・野沢菜和え・みかんです。 フェンシング丼は、2012年に小中学校の栄養教諭が考案したメニューで、去年、町の名物料理に認定されています。 メニューの食材には、上伊那産のキャベツやじゃがいも、玉ねぎなどが使用されています。 箕輪中部小学校では「子どもたちの様子を見てもらい、地域が一体となって教育を進める取り組みを広げていきたい。子ども達には、祖父母を大切にする心を育んでもらいたい」と話していました。

-

箕輪町の地域おこし協力隊と地元住民が交流

箕輪町の地域おこし協力隊と地元住民との交流イベントが4日に開かれ、10月末のハロウィーンにちなんでカボチャを使ったスイーツを作りました。 箕輪町の地域おこし協力隊の岡部園江さん、ルーカス尚美さん、五十嵐裕子さんの3人と地域住民7人が交流しました。 イオン箕輪店内にある地域交流スペースみのわ~れで毎月1回開いているイベントです。 この日は、カボチャを使ったスイーツ作りを行いました。 加熱して柔らかくしたカボチャに砂糖や卵黄を加えてよく混ぜ、絞り袋に入れてカップに盛り付けます。 180度のオーブンで15分ほど焼くとスイートパンプキンが完成しました。 地域おこし協力隊では、自分たちの名前や活動内容を知ってもらい、地域の習慣や文化を学びながら今後に活かしていきたいと話していました。 交流イベントは次回、11月1日に開かれる予定です。

-

箕輪町でふれあい広場

箕輪町の福祉関係団体などが主催するふれあい広場が1日に町文化センター周辺を会場に開かれました。 会場には、点字や手話、ニュースポーツなどの体験コーナーや福祉施設などの手作り製品が並ぶ販売コーナー、ボランティア団体などの作品が並ぶ展示コーナーが設けられ、訪れた人たちで賑わいました。 ふれあい広場は、箕輪町内の福祉関係団体など50の団体で組織する実行委員会が毎年開いていて、今年で28回目になります。 箕輪中学校の生徒もボランティアで参加し、来場者の案内やサンドイッマンとなって催しをPRする姿もありました。 実行委員会では、「人を思いやり、思いやられる地域をつくって、誰もが暮らしやすいまちにしていきたい」と話していました。

-

地域あげて 富田秋祭り

箕輪町の富田神社の例大祭にあわせた富田秋祭りが1日神社境内で行われました。 箕輪町の富田神社。 民謡の生音が響く境内には、もつ煮や焼き鳥、ビールにお酒などが格安で提供されるコーナーや射的や綿あめなど子どもたち向けの催しが並びました。 この秋祭りは、地域の有志が16年前に復活させたものです。 子どもたちの思い出に残る行事にしようと、実行委員会が区や公民館など地域の各種団体の協賛を得て、地域一丸となって盛り立てています。 地域で楽しむ秋祭りですが、他地区から訪れた人も祭りを満喫していました。 いつもはひっそりとしている富田神社の境内は、昼時を中心に賑わいました。

-

箕輪町で古田の里赤そば花まつり

赤そばの花の見ごろに合わせて、箕輪町の上古田区は地元で採れたそば粉を使って打ちたてのそばを提供する「古田の里赤そば花まつり」を30日と10月1日の2日間行っています。 赤そばは普通のそばと比べてコシがあり、もちもちとした食感があります。 赤そばが900円、普通のそばが500円で2日間で合わせて900食分が提供されています。 赤そばによる地域振興を図ろうと毎年行われているまつりで、区が主催するようになって今年で14回目となります。 そばは、信州箕輪そば打ちの会のメンバー16人が打ち、作業の様子を見学する事ができます。 上伊那を中心に県内外から多くの人が訪れ、打ちたてのそばを味わっていました。 赤そば花まつりは上古田公民館で10月1日まで行われています。

-

箕輪陶芸研究会の陶芸展 会員の力作並ぶ

30代から80代の陶芸愛好者でつくる箕輪陶芸研究会の作品展が、10月1日まで箕輪町の松島コミュニティセンターで開かれています。 会場には14人が制作した湯飲みや皿、壺など70点あまりが展示されています。 箕輪陶芸研究会は、毎月2回町文化センターにあつまり活動しているほか、年に数回、全国の窯元を見学し技術を磨いています。 向山智充会長は「今年は彩豊かな作品が並んだ。形も工夫されているので、それぞれの個性を楽しんでほしい」と話していました。 箕輪陶芸研究会の作品展は10月1日まで、松島コミュニティセンターで開かれています。売り上げを町の福祉に寄付するためのチャリティーコーナーもあり、1個200円から千円ほどで販売されています。

-

信州みのわ山野草クラブ あすから展示会

箕輪町の「信州みのわ山野草クラブ」の秋の展示会が、30日と10月1日の2日間、木下公民館で開かれます。 29日は会場で準備が行われ、会員16人の作品200点が展示されました。 8月の天候不良の影響で花や葉の生育が心配され、会員がいつも以上に手入れや管理に苦労したということです。 秋の展示会では実をつけたものや、赤そばなど色を楽しむのも一つだということです。 信州みのわ山野草クラブの秋の展示会は30日と10月1日の2日間、箕輪町の木下公民館で開かれます。

-

みのわACTIVITY協会設立 新フェンシング丼披露

「食で箕輪を元気にしよう」をキャッチコピーに、町内の飲食店店主などでつくる「みのわACTIVITY協会」の設立総会が27日、地域交流センターで開かれ、リニューアルした「フェンシング丼」がお披露目されました。 「みのわACTIVITY協会」は、町内の飲食店店主や企業などが、名物や土産品などを開発・販売して地域の活性化に繋げようと立ち上げました。 設立総会に合わせて、今回新たに開発された「フェンシング丼」がお披露目されました。 これまでのフェンシング丼は、2012年に小中学校の栄養教諭らが考案し、去年、町の名物料理に認定されました。 しかし、提供する店が徐々に減ってきたことから今回名前も「フェンシング丼マルシェ」として新たに考案されました。 白米の上に、箕輪産のトマトやパプリカ、きのこ、信州味噌などを混ぜたものをかけ、ロゴをプリントした海苔を付けます。 「フェンシング丼マルシェ」は、10月から町内の7店舗で800円前後で販売される予定です。 今後は、一般の人にも気軽に食べてもらえるよう、レトルトの販売も検討しているということです。

-

7歳少女 「病気の子どものウイッグに」髪を寄付

箕輪町の箕輪東小学校2年生の戸田 栄麻(えま)さん(7歳)は、病気で毛髪が抜けてしまったこどもたちのかつら(ウイッグ)に使ってもらおうと、1年間伸ばした自身の髪の毛を寄付しました。 箕輪町長岡の箕輪東小学校に通う戸田栄麻さん7歳です。 30センチ以上髪を長く伸ばしています。 祖母の戸田真理子さんとともに、松島にある美容室・Room CHICORA(チコラ)に入っていきました。 美容師の大槻 拓真さんが、栄麻さんの髪をひと房ごとゴムでまとめていきます。 栄麻さんは、去年の夏、真理子さんとともに、テレビを見ていた際、病気で毛髪が抜けてしまった子どもたちのために、ウイッグを作る活動があることを知りました。 自分も役に立ちたいと、1年以上かけて髪を伸ばしてきました。 祖母の真理子さんも、子どもにできるボランティアだと、栄麻さんを応援してきました。 毛髪の寄付は、32センチ以上の長さが必要となります。 それ以下にならないように、メジャーで長さを図って慎重に切っていきました。 栄麻さんは、すっきりとしたボブスタイルになりました。 栄麻さんの髪は、子どものためのウイッグをチャリティーで作る活動をしているNPOに送ります。全国の他の寄付者のものと合わせてウイッグになるということです。

252/(水)