-

箕輪町平成28年度当初予算案 12.4%増の98億円

箕輪町は、総額98億9,800万円の平成28年度の一般会計当初予算案を、19日に発表しました。 今年度の当初予算と比べ10億9,100万円、率にして12.4%増で、予算額は過去最大となっています。 平成28年度の一般会計当初予算案の総額は、過去最大の98億9,800万円で、今年度の当初予算と比べ10億9,100万円、率にして12.4%増となっています。 主な新規事業は、沢保育園の建設事業費に7億2,400万円。 図書館の耐震補強工事事業に6,100万円。 松くい虫による松枯れの被害拡大を防ぐための松林保護樹林造成事業に2,900万円となっています。 他に、町内の大型商業施設内で子育て世代や障がい者、高齢者など幅広い世代の人が交流する場を設けるための新設費用に、4,000万円。 企業間の技術面からのマッチングを支援する人材の配置に400万円などとなっています。 白鳥町長は「町外に出た若者や女性に戻ってきてもらえるような町づくりや魅力の発信が重要だ」と述べました。 箕輪町の平成28年度の一般会計当初予算案は、3月議会に提出されます。

-

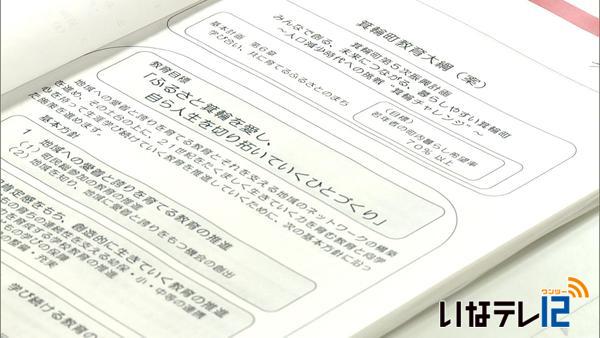

箕輪町教育大綱策定

箕輪町の教育や、学術・文化の振興に関する総合的な施策の基本方針となる町の教育大綱が策定されました。 17日は、箕輪町文化センターで総合教育会議が開かれ、教育大綱が承認されました。 町では、今年2月策定した箕輪町第5次振興計画に基づき、教育目標を追加した「町教育大綱」を定めました。 基本目標は「ふるさと箕輪を愛し、自ら人生を切り拓いていく人づくり」です。 目標達成に向け、●地域への愛着と誇りを育てる教育の推進●自己肯定感を持ち、創造的に生きていく教育の推進●社会とつながりをもち、学び続ける教育の推進の3つの基本方針に沿った施策を進めます。 白鳥政徳町長は、「教育のまちでありたいという思いは昔も今も変わらない。その中で事業を展開していきたい」と話していました。

-

箕輪町観光協会フォトコン 唐澤大助さん推薦

箕輪町観光協会のフォトコンテストの審査会が、17日、町役場で開かれ、最優秀賞の推薦には、箕輪町沢の唐澤大助さんの作品が選ばれました。 最優秀賞の推薦に選ばれた箕輪町沢の唐澤大助さんの作品「おさんぽ日和」です。 唐澤さんの作品は、南小河内の上の平城跡を撮影したもので園児が散歩するところをとらえたのどかさが評価されました。 フォトコンテストには、県内外の48人から129点の応募がありました。 この日は、箕輪町観光協会会長の白鳥政徳町長など9人が審査にあたりました。 今年は去年より作品点数は減りましたが、完成度が高く、光の使い方を工夫したものが多かったということです。 今年は、推薦を含む14点が入賞しました。 入賞作品はイベントやパンフレットなどで活用されます。

-

大正時代の押し絵雛

箕輪町郷土博物館で、大正時代の押し絵雛が展示されています。 平成8年に町の人から寄贈されたものの一部です。 押し絵雛は、江戸時代後期から全国で作られ、庶民のひな祭りに飾られました。 紙に綿をつけて厚みを出して布で包み、板や台紙に張って竹の串に取り付けます。 箕輪町郷土博物館では、28日に、押し絵雛を抽象化して自分だけのオリジナルエンブレムを描く「ひな祭りニューアート講座」が開かれます。

-

春告げる福寿草 福与城跡に咲く

立春を過ぎ、日の長さが一日一日と長くなるのを感じられるようになりました。 箕輪町の福与城跡では、春を告げる花、福寿草が咲き始めています。 箕輪町福与の福与城跡(ふくよじょうせき)です。 本丸の土手には、福寿草の花が咲き始めています。 10日の日中の伊那地域の最高気温は、5.2度で、平年並みとなりました。 長野地方気象台によりますと、長野県中南部は、14日(日)まで暖かい日が続きますが、15日(月)には冷え込みが戻るということです。

-

MAながた会 発足15周年記念展

箕輪町内の芸術愛好家グループ「MAながた会」の発足15周年記念展が箕輪町のながたの湯で開かれています。 会場には、会員の絵画や書など12点が並べられています。 MAながた会は、町内の芸術愛好家がながたの湯を訪れた人たちに作品を見てもらおうと2001年に発足しました。 油絵や水彩画、書、染織工芸の作品が並んでいます。 普段は、会期を決め会員の個展や売り上げの一部を町の社会福祉協議会に寄付するチャリティー展を開催しています。 今回は15周年の節目を記念し、会員の力作を集め展示をしたということです。 事務局の小平将至さんは、「今後も会員を増やし、ながたの湯を訪れる人たちに芸術面で癒しを感じてもらえるよう頑張りたい」と話していました。 この作品展は、2月29日まで開かれています。

-

あんどんの灯りの中で地元の昔話聞く

昔なつかしい、あんどんの灯りの中で地元に伝わる昔話を聞く催しが31日箕輪町の郷土博物館で開かれました。 この催しは昔の雰囲気が残る郷土博物館の一室で箕輪町の昔話を楽しんでもらおうと開かれたものです。 昔話をしたのは地元の読み聞かせグループせせらぎ会のメンバーです。 メンバーは手作りの紙芝居を使って松島区に伝わる竜宮塚という話をしました。 竜宮塚は「竜宮につながるといわれている穴に椀や膳を貸して欲しいと頼むと翌日にはそれが届いた」という昔話です。 会場にはおよそ40人が集まり地元に伝わる昔話に耳を傾けていました。

-

箕輪町第5次振興計画案 可決

1日箕輪町議会臨時会が開かれ、来年度から10年間の街づくりの基本方針などを示す、第5次振興計画案が全会一致で可決しました。 第5次振興計画は、来年度から2025年度までの10年間の街づくりの基本方針を示したもので、町の総合計画として初めて人口減少を想定しています。 人口減少時代に向けて、健康寿命の延伸や地域の絆の再生、移住定住の促進などを重点プロジェクトとしています。 議員からは「振興計画とリンクする事業計画を示してほしい」と質問が出されました。 白鳥政徳町長は「来年度実施の事業については来年度当初予算案で示し、それ以外は個別事業毎に、5年分を来年度中に示したい」と答えていました。 第5次振興計画案は、採決の結果、全会一致で可決しました。

-

小学校の様子 写真紙芝居で紹介

箕輪町では、今年度から年長児に見てもらいうと小学校での生活の流れを写真で紹介する紙芝居を制作しました。 写真紙芝居「わくわく、どきどき、もうすぐいちねんせい」は、箕輪町教育委員会が小学校への円滑な入学を目的に初めてつくりました。 紙芝居は、小学校での一日の流れを登校や朝の会、授業、休み時間で構成し、全部で12場面を紹介しています。 教育委員会ではこの紙芝居を2組つくり、町内の8つの園を巡回させ園児たちに小学校での生活をイメージしてもらいたいとしています。 1日は沢保育園で紙芝居が披露され、保育士は「小学生になると送り迎えがなくなり、歩いて学校に行かなければなりません。車に気を付け寄り道をしないようにしてください」と注意を呼び掛けていました。 山﨑文子園長は「4月まであと2か月、よりスムーズに学校生活になじんでもらいたい」と話していました。

-

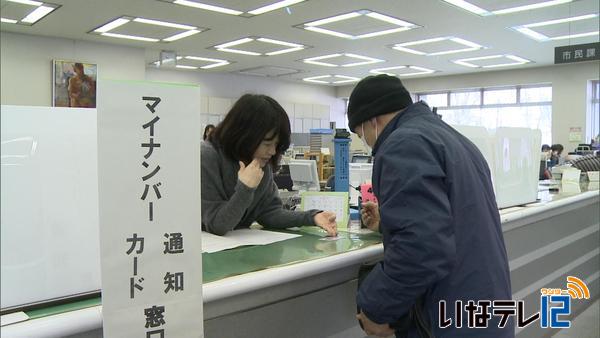

伊那市役所で個人番号カードの交付始まる

マイナンバーが記載された個人番号カードの交付が1日から伊那市役所の専用窓口で始まりました。 午前8時30分から交付が始まり早速受け取りに来る人の姿が見られました。 伊那市役所では、1階市民課の専用窓口で1日から個人番号カードの交付を始めました。 カードは通知カードに同封されていた申請書を使って事前に郵送で申し込んだ人に交付されます。 ICチップがついていて、コンビニエンスストアでの印鑑登録証明書や住民票の写しなどの証明書発行サービスは来月から始まります。 伊那市では1月12日現在1,623人から申請があったという事です。 箕輪町、南箕輪村でも交付が始まっていて、これまでに、箕輪町では617人、南箕輪村では359人から申請があったという事です。 受け取る際には、運転免許証など本人確認ができるものが必要です。 伊那市では、スムーズに受け取るために、申請後、交付の準備が整った事を知らせる通知書が届いたら、内容をよく読んで必要書類をそろえて窓口に来てほしいと呼びかけています。

-

劇団「歩」が2月に初の松本公演

箕輪町文化センター付属劇団「歩」は、来月6日と7日に初めての松本公演を松本市のピカデリーホールで行います。 29日は、箕輪町の産業会館で公演に向け稽古が行われました。 松本で披露するのは、去年7月の第10回定期公演で上演した「あの、愛の一群たち」です。 主人公の中年の女性が15年ぶりに故郷に帰り、古い郷土資料館を訪れます そこで精神病院を抜け出してきたという若い女とその姉夫婦に出会い、3人の女たちの過去があぶりだされていくというストーリーです。 去年7月の定期公演を、松本市で活動する劇団員や、ピカデリーホールの支配人などが鑑賞していて、「ぜひ松本でも公演をしてほしい」と声がかかったということです。 稽古は今年に入ってからほぼ毎日行われ、団員は演技に磨きをかけています。 演出を担当する飯島岱(たかし)さんは、「実力のあるメンバーが集まっている」と初の松本公演に意気込んでいます。 劇団歩の松本公演は、2月6日の午後7時からと7日の午後4時から、松本市のピカデリーホールで行われます。

-

箕輪町 地域公共交通網形成計画策定へ

箕輪町は、公共交通機関の利便性向上を図るための地域公共交通網形成計画を、平成28年度中に策定する計画です。 29日に箕輪町役場で開かれた地域公共交通会議で、町から説明がありました。 計画は、箕輪町にとって望ましい公共交通網を明確にし、商業地域や医療機関との接続について考え、まちづくりとの連携を強化するものです。 年度明けに協議会を設置し、買い物や通学に関するアンケートを実施します。 アンケート内容からニーズや運行方法を把握し、計画に反映させるということです。 またこの日は、みのちゃんバスの「伊那中央病院行き運行希望アンケート調査」の結果も報告されました。 アンケートは、去年7月から8月にかけて町内在住の通院者363人を対象に実施したものです。 バスの運行がある場合「利用したい」または「将来的に利用したい」と答えた人は全体の36.9%でした。 アンケートでは「バスは高齢者にとっては便利」「いずれは必要になる」といった意見が多く出されていたということです。 委員からは「多くの人の利用目的を考えながら今後、路線などについて考えていきたい」などの意見が出ていました。

-

「劇団クラーク地方」が認知症テーマに劇

箕輪町を拠点に活動している演劇グループ、劇団クラーク地方は認知症をテーマにした劇の稽古に励んでいます。 28日町文化センターで稽古が行われました。 内容は認知症となったお年寄りを偏見の目で見ていた家族や仲間が次第にその症状について理解していくというものです。 劇は来月箕輪町社会福祉協議会などが開く認知症講演会のなかで披露されることになっています。 町社協では、「劇を通して地域住民が認知症の人とどのようにかかわっていけばいいかを知ってもらいたい。」と話しています。 認知症講演会は入場無料で来月20日午後1時半から箕輪町文化センターで開かれます。 劇団クラーク地方の劇のほかに上田市で宅老所を運営するNPO法人「やじろべー」理事長の中澤純一さんによる講演が予定されています。

-

伊那弥生ヶ丘高校3年 白鳥李音さんが町に提言

伊那弥生ヶ丘高校3年で箕輪町松島に住む白鳥李音さんが28日に箕輪町役場を訪れ、白鳥政徳町長に小中学生の教育や街づくりについて提言しました。 白鳥さんは、小中学生が自分の興味がある事をみつけ活動できるクラブ活動のようなものを箕輪町でもやってみてはどうかと提案しました。 学校の枠を超えて、ごみ拾いなどのボランティア活動を行ったり、音楽などの趣味を共有するような活動を子供たちが行う事で、地域を好きになり街が活性化するのではないかと考えています。 白鳥さんは去年11月、上伊那の高校生が集まり、街づくりや情報交換を行う「伊那高校生会議」を設立し、これまで2回意見交換会を開いています。 提案を受け白鳥町長は「自分が関心ある事について活動するのはおもしろい取り組み。高校を卒業しても箕輪町へ提案を続けてください」と話していました。

-

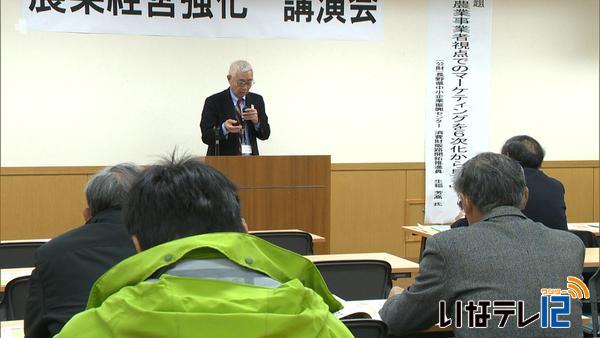

農業経営強化へ 箕輪町で講演会

箕輪町の農家でつくる認定農業者協議会は、経営強化のための講演会を、26日、地域交流センターで開きました。 講演会は、農業経営の強化と町の農業振興を目的に開かれたもので、箕輪町認定農業者協議会の会員およそ30人が集まりました。 協議会は、所得や生産量など県の基準をクリアした農業者でつくる集まりで、現在39人が認定されています。 商品開発や食品の流通・販売に詳しい県中小企業振興センターの生稲芳高さんが、「経営強化のためのマーケティングとブランド化」と題し講演しました。 生稲さんは、農畜産物のブランド化について「流通業者のニーズの把握などまず市場を見極め、商品の強みや歴史などのストーリーを明確にする必要がある」などと話していました。 協議会では、今日の話しを参考にブランド化にむけた考え方や課題を整理していきたいとしています。

-

箕輪町自衛隊協力会創立20周年記念式典

箕輪町自衛隊協力会の創立20周年記念式典が24日、箕輪町の伊那プリンスホテルで開かれました。 式典には、会員などおよそ100人が出席しました。 箕輪町自衛隊協力会は、伊那市、箕輪町、南箕輪村の有志による伊那自衛隊協力会から平成8年に独立し30人程の会員でスタートしました。 現在会員はおよそ300人で、自衛隊施設の見学や地元出身隊員の激励慰問などを行っています。 20周年記念事業として今回記念式典を開きました。 その他にも、木下区に隊員を募集する看板を設置、20周年記念誌の発刊、ふるさとコンサートを実施しました。 協力会の市川治實会長は、「これからも同志相集い、今後の発展に努めていきたい」と挨拶しました。

-

箕輪町特別職報酬等審議会 減額率緩和を答申

来年度の箕輪町の特別職の報酬など検討してきた審議会は、町長、副町長の給料の減額率を5%に緩和する内容の答申を25日にしました。 審議会の黒田重行会長が、白鳥政徳町長に答申書を手渡しました。 箕輪町では、平成14年度から条例で定められた額からの減額を行っていて、今年度は、町長は10%、副町長は8%の減額となっています。 答申は、町長の減額率を5%に緩和し、月額78万8,500円、副町長の減額率も5%に緩和し月額63万6,500円とするものです。 教育長は新制度移行に伴い、条例額と同じ56万2,000円、町議会議員はこれまで通りで22万7,000としています。 審議会では、町長、副町長の責務や職務の内容、近隣市町村の動向を踏まえ条例に定められた額に戻す事が望ましいとの意見があったという事です。 白鳥町長は「好況感は住民の所得や雇用には直接感じられていない。考えさせてもらいたい」と答えました。 特別職の報酬に関する条例改正案は3月定例町議会に提出される事になっています。

-

箕中生徒全国大会出場を報告

箕輪中学校の生徒9人が21日役場を訪れ、白鳥政徳町長に全国大会での入賞の報告やこれからの大会での活躍を誓いました。 役場を訪れたのは、箕輪中学校技術部の生徒3人と家庭科部の生徒2人、スケートの4人の合わせて9人です。 その中で、技術部の3年宮沢爵宏君は、第16回全国中学生創造ものづくり教育フェアの木工チャレンジコンテストアイディア部門で優良賞となりました。 家庭科部では、遠山桃佳さん2年生が弟のために作ったナップサックが県大会で最優秀賞となり全国大会に出場します。 スケートでは、第36回全国中学校スケート大会に4人が出場します。 3年生で県大会5,000メートル4位の大槻陸くんは、「自己ベストを出したい」と抱負を話しました。 白鳥町長は、「これから大会を控えている人は、風邪をひかないようがんばってください。いい報告を期待しています。」と激励しました。

-

上古田スケート場オープン

箕輪町の天然リンク上古田スケート場が24日から滑走可能になりました。 待ちわびた児童たちがスケートを楽しみました。 今年は12日のオープンを予定していましたが暖冬の影響で氷が張らず、ここ数日の寒さで、ようやく氷が張り滑走できるようになりました。 24日は、朝7時から開場となり待ちわびた児童や親子連れが初滑りを楽しんでいました。 上古田スケート場は、箕輪町唯一の天然リンクで、一周250mのコースとなっています。 24日の午前7時半の伊那地域の気温はマイナス4度と厳しい寒さとなりましたが、訪れた児童たちは、風を切って滑っていました。 今シーズンの一般開放は今月30日と31日のみで午前7時から10時まで滑ることができます。 平日は、近くの箕輪西小学校と上古田保育園の子ども達が利用するということです。 入場無料となっていて無料の貸靴も用意されています。 スケート場を管理する箕輪町教育委員会では「数少ない天然リンクで冬のスポーツを楽しんでもらいたい」と来場を呼びかけています。

-

箕輪町民と町議会議員の意見交換会

箕輪町民と町議会議員との意見交換会が22日地域交流センターで開かれました。 意見交換会には、町議会議員全員の15人と、区長など住民側から37人の、合わせて52人が参加しました。 意見交換会が開かれるのは去年4月の改選以降初めてです。 産業振興などの第1分科会と、子育てなどの第2分科会の2会場に分かれて開かれました。 産業振興や若者に魅力のあるまちづくりをテーマに開かれた第1分科会では、「工業団地が空いているので、大企業だけでなく中小企業を誘致するなど、資源を有効活用し、雇用の創出につなげてほしい」といった意見が出されていました。 子育て環境の整備や安心安全な暮らしやすいまちづくりをテーマに開かれた第2分科会は、「防災無線が聞こえない場所がある。安全にかかわることなので危機感を持って対応してほしい」「子どもが遊べるような場所がない。みんなが集まれるような公園がほしい」といった意見が出されていました。 町議会では、住民から出た意見を議会の活性化に活かしていきたいとしています。

-

松島分館 マジックショー&エコクラフト教室

箕輪町公民館松島分館は、マジックショー&エコクラフト教室を23日松島コミュニティセンターで開きました。 マジックショーでは伊那マジッククラブの平澤光子会長が、ひもやスカーフなど身近なものを使った手品を披露しました。 箕輪町公民館松島分館では、地域の人たちに楽しんでもらおうと、年に4回、料理や工作などの教室を開いていて、今回は今年度最後の教室です。 教室には親子連れなど15人が参加しました。 エコクラフトは、箕輪町社協リサイクルの会のメンバーが講師となり、風がよく当たるよう羽根の作り方をアドバイスしながら牛乳パックのかざぐるまなどを作りました。 子ども達はかざぐるまが出来上がると、扇風機の前で回していました。 唐澤栄治分館長は、「これからも子どもが楽しめ、思い出に残るような教室を企画していきたい」と話していました。

-

最高気温マイナス1.2度 今季初の真冬日の見込み

23日の伊那地域の最高気温はマイナス1.2度(午後5時現在)で、今季初めての真冬日の見込みです。 箕輪町の上古田スケート場には全面に氷がはり、24日にオープンの予定です。 長野地方気象台によりますと、23日は昼頃から雪が降り気温が上がらず、最高気温はマイナス1.2度(午後5時現在)と今季初めての真冬日の見込みです。 雪は23日夜には止む見込みですが、冷え込みは月曜日頃まで続くということです。 箕輪町上古田の天然リンク、上古田スケート場には全面に氷がはり、24日オープンとなります。 一般の滑走は土日の午前7時から10時までで、無料です。 なお、降雪や気温によっては利用できない場合もあります。

-

3市町村縦断バス 平成29年度から運行開始の見通し

伊那地域定住自立圏構想により、伊那市・箕輪町・南箕輪村の路線バスが、平成29年度から行政区域を超えて運行される見通しです。 22日は南箕輪村役場で村地域公共交通会議が開かれ、伊那地域定住自立圏構想に伴う路線バスのルートの概要等について説明がありました。 それによりますと、ルートは、県道146号と国道153号を軸に伊那市から伊那中央病院・村役場を経由し、箕輪町を折り返すルートを基本としています。 これにより、3市町村の間で総合病院や商業施設、高校に、乗り継ぎせず移動することができ圏域内の人の移動・交流が活性化されることが期待されています。 新しいルートによるバスの運行は、平成29年度からを予定しています。 会議では他に、まっくんバスの東コースで、4月から新たに堀田内科クリニック前に停留所が設けられることが承認されました。

-

節分に向けて 無量寺で福升づくり

箕輪町北小河内の無量寺で2月3日の節分で使う福升の準備が22日から始まりました。 福升に文字を書いているのは、中川弘道住職です。 幸せを願う「福」と、健康や長寿などを願う「寿」の2文字を書いています。 無量寺では、毎年2月3日の節分に、年男と年女が豆まきをします。 福升はその豆まきで使われるもので、およそ60個用意するということです。 中川住職は「節分を通して、自分の信念が持てるように心と体の健康を養ってもらいたい」と話していました。 無量寺では、2月3日(水)の午後3時から護摩祈祷会を、午後4時から福豆まきを行います。 豆まきでは、特等のダルマなどが当たるクジも行われる予定です。

-

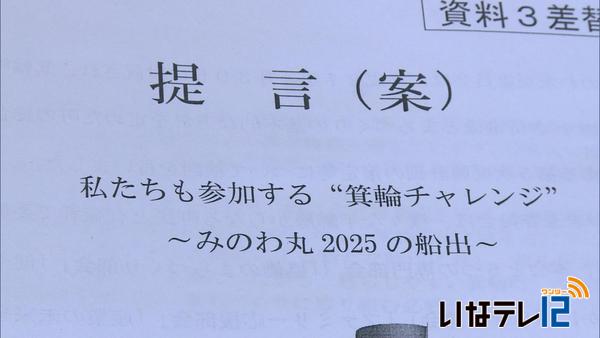

みのわ未来委員会が「町民参加」を町に提言

今後10年間の箕輪町の目指すべき将来像とまちづくりの基本方針を定めた第5次振興計画について検討してきた未来委員会は、「町民自らが参加してまちづくりに取り組む必要がある」と、白鳥政徳町長に21日提言しました。 この日は、未来委員会が、箕輪町役場で開かれました。 提言では、「人口減少と少子高齢化による新たな時代に対し、町の将来像である『みんなが創る、未来につながる、暮らしやすい箕輪町』の実現に向け、町民自らが参加してまちづくりに取り組む必要がある」としています。 町民自らが町をPRしたり、セールスマンとなってまちづくりに参加する体制が理想として、町の状況を把握できるような情報を提供し、課題を共有できる場を設けることなどを町に対して求めました。 みのわ未来委員会の浦野正敏会長は、「人口減少の時代、町民一人一人が主役となり、活躍できるよう取り組みを進めてほしい」と話していました。

-

中曽根の獅子舞 地域の安泰願う

地域や区民の今年一年の安泰や無病息災を願う伝統の獅子舞が10日、箕輪町の中曽根で披露されました。 保存会のメンバーおよそ40人が区内の神社で舞を奉納した後、区長の自宅や区内の辻など4か所で伝統の獅子舞を披露しました。 中曽根の獅子舞は町の無形民俗文化財に指定されていて、戦後、住民有志により毎年、小正月に舞うようになったということです。 舞は、地域の安泰や五穀豊穣、無病息災を願う五つの舞で構成され、区内の辻3か所では、雌獅子2頭による舞い合わせが披露されました。 保存会会長の唐澤信孝さんは「中曽根は農家が多い地区。区内の安泰と共に、五穀豊穣を願った良い舞いが披露できた」と話していました。 舞いが終わると、集まった人達は、獅子に頭を噛んでもらい、今年一年の無事を願っていました。

-

小河内神社御筒粥の神事 世の中「六分七厘」

箕輪町の小河内神社で、今年の農作物の出来や世相を占う御筒粥の神事が17日に行われ、今年の世の中は去年より三厘下がって「六分七厘」となりました。 神事は今年1年の五穀豊穣を願う小河内神社の祈年祭で毎年行われています。 朝6時に釜を火にかけ、2時間ほど煮たてました。 午前8時すぎ、北小河内と南小河内の住民でつくる総代会のメンバーが見守る中、釜の中から筒が取り出されました。 筒は葦の茎を21本束ねた物で、筒に入った米粒の数で、今年の農作物の出来や世相を占います。 占いの結果、世の中は、去年より3厘下がり六分七厘でした。 水稲は早生が上々で、そのほか、ささげ、リンゴ、大豆が上々となっています。 神社関係者は「ひとつの将来の見通しが出た。結果を参考にして今年1年、共々に頑張っていきたい」と話していました。

-

箕輪町で交通死亡事故

14日、午後1時20分ころ、箕輪町北小河内の竜東線で、横断歩道を渡っていた女性が普通貨物車にはねられ死亡しました。 伊那警察署の発表によりますと、14日午後1時20分ころ、箕輪町北小河内の竜東線で、岡谷市の会社員が運転する普通貨物車が、横断歩道を渡っていた近くに住む会社役員丸山律子さん77歳をはねました。 丸山さんは、収容先の伊那市内の病院で午後2時50分に死亡が確認されました。 運転していた岡谷市の林昌史容疑者は、過失運転致傷罪の疑いで現行犯逮捕されました。 詳しい原因については、現在伊那警察署で捜査を進めています。

-

箕輪中のフェンシング丼町長試食

箕輪町の箕輪中学校の14日の給食は、名物の「フェンシング丼」でした。 この日は、白鳥政徳町長が中学校を訪れ、生徒と一緒に給食を味わいました。 フェンシング丼は、うずら卵をフェンシングのマスクに、千切りの野菜と揚げた春雨をサーベルに見立てたものです。 地元の野菜やキノコをふんだんに使っています。 白鳥町長も、生徒に混ざって、一緒に給食を味わいました。 箕輪町で毎年行われているフェンシングの全国大会を盛り上げようと平成24年度に考案されました。 去年は、第8回地産地消給食等メニューコンテストで農林水産省食料産業局長賞を受賞するなど評価を受けています。味を確かめてもらいたいと、箕輪中学校が白鳥町長を給食に招きました。 フェンシングや、中体連の大会の前に提供される生徒にも人気のメニューだということです。 生徒会は、フェンシングの大会で、このどんぶりを大会参加者に試食してもらうなどの活動をしていて、町の名物メニューとなることを目標にしています。 箕輪中学校では、町内の店舗で提供してもらえないか、町商工会に協力を呼び掛けていくということです。

-

箕輪町郷土博物館で小正月行事体験

五穀豊穣や無病息災などを祈って玄関先などに飾るほんだれ様を作る行事が、11日、箕輪町郷土博物館で行われました。 これは小正月の行事を子ども達に体験してもらおうと、町郷土博物館が開いたもので、博物館協議会会長の丸山平治さんが指導しました。 丸山さんによりますと、箕輪町では50年程前まで各家庭でほんだれ様が行われていたということです。 現在はあまり行われなくなったため、丸山さんは15年程前からほんだれ様を復活させようと町内各地で指導をしています。 木に繭玉やこしあぶらの木を切ったものを飾り付けます。 皮のついたものはアワの穂に、皮をむいたものをヒエの穂に見立てています。 丸山さんによりますと、今年は下古田や中曽根などでもほんだれ様を見たということで、年々取り組むところが増えてきているということです。

52/(木)