-

伸光製作所 寄付

プリント配線板の設計・製造・販売を行っている箕輪町の伸光製作所は1日、社員から集めた寄付金6025円を箕輪町に寄付した。

労働組合の小塩崇委員長と総務課の山岸雅通担当課長が役場を訪れ、平澤豊満町長に寄付金を手渡した。

伸光製作所では、労働組合と会社が協力し、昨年12月募金箱を食堂に設置し、社員からの寄付を募った。

町への寄付は10年以上前から続いていて、小塩さんは「今年は金額が伸びなかったが、気持ちを届けることができた。福祉に役立てほしい」と話していた。

平澤町長は、「経済が厳しい中寄付を頂きありがたい。福祉にしっかりと使いたい」と感謝していた。 -

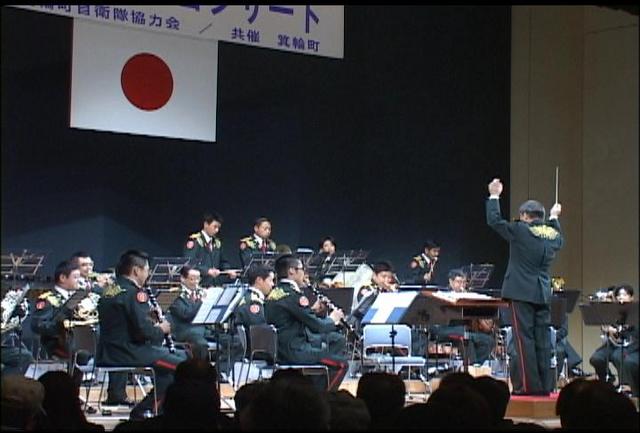

自衛隊がふれあいコンサート

陸上自衛隊第12音楽隊のふれあいコンサートが31日、箕輪町文化センターで行われた。

コンサートは、箕輪町自衛隊協力会が2年に1回開いていて、今回で6回目。

陸上自衛隊第12音楽隊は群馬県が活動の拠点で、関東や中部地方を回って演奏会を開いている。

31日は、行進曲やポップスなど13曲を披露し、信濃の国では、会場も一緒になって唄った。

箕輪町自衛隊協力会の市川治實(はるみ)会長は、「地域の安全を守る自衛隊の活動を知ってもらう、良いきっかけになったと思う」と話していた。 -

箕輪町で生ごみ資源化モデル事業スタート

生ゴミの資源化を目指す箕輪町は2日から木下の北城地区で試験的に生ごみ処理モデル事業をスタートさせた。

この事業は、各家庭から出た生ごみを集めて処理し、堆肥を作るもの。

2日は、モデル地区となった木下の北城地区でセレモニーが行われ、区の関係者など20人が参加した。

北城地区はごみの収集の効率が良い事や収集場所が広い事等から、モデル地区に選ばれた。

式の中で、永岡文武副町長は「地球環境を守る大きな運動の一つとしてスタートする事が出来た。みなさんのご協力を突破口に、この事業を町内に広めていきたい」と挨拶した。

初日の2日は、地区住民がゴミ専用の袋に生ゴミを入れていた。

町によりますと、今回モデル地区となった北城地区では185戸あるうちの180戸がこの事業に賛同したという。

また、町が北城地区で生ごみの処理について実施したアンケートによりますと4割の家庭で自家処理しているという。

毎週火曜日と金曜日にごみ専用袋が地区内4ヶ所に設けられ業者が回収する。

箕輪町では、この生ごみ処理モデル事業を試験的に3年ほど実施する計画で、堆肥にしたものは必要な家庭での利用を考えている。 -

ふれんどわーく自主製品ネット販売スタート

箕輪町の町障がい者就労支援センター「ふれんどわーく」は先月から、自主製品のネット販売を始めた。

ホームページに紹介されているのは、アクリル繊維で作ったモップやマフラー、ラベンダー入りの置物など13種類。

これらの製品は、ふれんどわーくのオリジナル商品で、少しでも販路が広がり、利用者の収入の増加につながればと、ネット販売を始めた。

ふれんどわーくは、障がいのある人の自立や働く喜びを育てようと作られ、現在は20代から40代の22人が働いている。

主に自主製品の販売や、企業から依頼を受けた仕事、町内施設の清掃等を行い、収入を得ている。

しかし、月平均の売上も、多い時には20万円程あったが、一昨年前からの景気の悪化に伴い、最近は減少傾向にあるという。

ふれんどわーくでは、特殊な物や独自性のある物などはなかなか作れないが、多くの人が見るインターネットで商品を紹介することで、少しでも販路拡大につなげたい竏窒ニしている。

ふれんどわーくの商品は、箕輪町社会福祉協議会ホームページ、または検索サイトで「ふれんどわーく」と打ち込むと閲覧することができる。 -

松島分館子育て学級で豆まき

箕輪町公民館の松島分館子育て学級の親子が25日、一足早く豆まきをした。

子育て学級の親子14組が豆まきをし、子どもたちが絵の鬼に向かって紙で作った豆を投げていた。 -

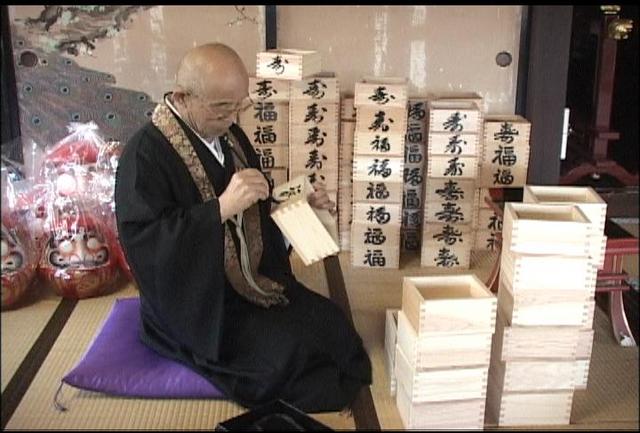

無量寺で福ます準備

箕輪町北小河内の無量寺で23日、節分の豆まきに使う福ますの準備が行われた。

無量寺の中川弘道(こうどう)住職が、福ますに幸せを願う「福」と、長寿を願う「寿」の文字を書いた。

無量寺では、2月3日の節分に年男年女による厄除けの福豆まきを行う。

福ますは50個用意され、豆まきのときに使われる。

中川住職は、「世の中は先例のない不況。自分の信念を持って、精神力を整え、健康で頑張ってほしいという願いを込めました」と話していた。

無量寺の節分行事、護摩祈祷は2月3日の午後3時から、福豆まきは午後4時から行われる。 -

箕輪町北小河内中村地籍 災害復旧事業 竣工式

平成18年の豪雨災害で土石流などの被害があった箕輪町北小河内の災害復旧事業がほぼ終了し、23日竣工式が行われた。

竣工式では、「災害復旧の碑」の除幕式が行われた。

北小河内区・中村常会は、平成18年の豪雨災害で発生した土石流により、大きな被害を受けた。

災害を受け、地区内には災害復旧対策委員会が設置され、国、県などと復旧事業を進めてきた。

砂防ダムの建設など、平成18年度に着工し、去年の12月にほぼ完成。総事業費はおよそ8億円となっている。

除幕式のあとに開かれた竣工式で北小河内区の丸山亮区長は「災害復旧事業で安心・安全な地域に近付いた。協力いただいた多くの方に感謝したい」とあいさつした。 -

箕輪町で下駄スケート体験会

昭和30年代まで使われていたという、下駄スケートの体験会が23日、箕輪町の上古田スケート場であった。

会場には普段郷土博物館に所蔵されている下駄スケートが用意された。

65年間毎年下駄スケートで滑っているという丸山平治さんが、参加者に履き方などを教えていた。

下駄スケートに挑戦した人たちは、下駄の冷たさや痛さ、不安定さに悪戦苦闘していた。

小学6年生の時以来、50年ぶりに下駄スケートを履いたという坂牧勉さんは、久しぶりの感覚を楽しんでいた。

指導にあたった丸山さんは「今は立派なスケート靴があるが、下駄スケートには独特の良さがある。多くの人に体験してもらいたい」と話していた。

箕輪町郷土博物館では、希望があればいつでも下駄スケートを貸し出す。 -

大寒なのに春の陽気

20日は大寒。1年で最も寒いころとされているが、伊那地域の最高気温は13.7度まで上がり春のような陽気となった。

この時期としては暖かな1日となり、箕輪町福与の福与城址公園には、福与城址を守る会の松崎久司会長と奥さんの仲子さんが訪れていた。

公園内には春を告げる花、福寿草が黄色い花を咲かせている。

福与城址は福寿草が咲く公園として有名で、松崎さんによると、福寿草はここ数日の間にいくつか咲き始めたという。

長野地方気象台の予想ではこの陽気は長続きせず、22日以降は平年並みの気温に戻るという。 -

郷土博物館で羽子板作り

自分たちで絵付けした羽子板で遊ぼうというイベントが17日、箕輪町の郷土博物館で開かれた。

募集定員を上回る20人が集まり、羽子板の絵付けに挑戦した。

これは、郷土博物館が今年初めて企画した。

博物館の庭にあるムクロジの木の実は、昔、羽根つきに使う羽の先端に使われていたことを知り、今回のイベントを企画。羽は、ムクロジの実を使って職員が手作りした。

参加者は、思い思いの絵を描き、色づけをしていた。

中には、自分の子どもを羽子板に描いた父親もいた。

羽子板が出来上がると、早速、試し打ちをしていた。 -

上古田保園児 スケート楽しむ

箕輪町の上古田保育園の園児は18日、近くの上古田スケート場で初すべりを楽しんだ。

年長と年中の園児18人がリンクを訪れ、スケートに挑戦した。

子どもたちは、慣れないスケート靴に苦労しながら、バランスを取って歩いたり、滑ったりして、氷の感触を楽しんでいた。 -

箕輪町国際交流協会新年会

箕輪町国際交流協会の新年会が16日、町文化センターで開かれた。

国際交流協会のメンバーと、町内在住の外国人あわせて90人が参加した。

新年会は、お互いの交流を深めようと、また日本の伝統文化に触れてもらおうと毎年開かれている。

すき焼きが出されたほか、日本舞踊など伝統芸能が披露された。

また獅子舞が登場し、1年の無事を祈願して外国人達が頭を噛んでもらっていた。

ある参加者は「こういった交流の機会は嬉しい。日本の伝統を勉強しながら楽しむことができた」と話していた。 -

北小河内大文字下ろし

箕輪町北小河内の漆戸常会で16日朝、小正月の伝統行事「大文字」の柱を倒す作業が行われた。

朝8時に、漆戸常会の住民が地区内の辻に集まった。

大文字は、五穀豊穣、家内安全などを願うもので、江戸時代から続く小正月の伝統行事。

11日に建てた高さ12メートルの柱を下ろす作業を行った。

下ろした柱は、近くの集会所まで協力して運んだ。

大文字に付けられた紙の花の飾りは家の玄関に飾ると厄除けになるとされていて、住民らは、少しずつ分け合い、持ち帰っていた。

漆戸常会では昨年まで、朝6時に大文字の行事を行っていたが、今年は試験的に、日が出て明るくなった朝8時に行った。

漆戸常会では、「地域の伝統行事を長く続けていくために、少しは形を変えながらも、多くの住民が参加できるものにしていきたい」としている。 -

小河内神社で今年の世相を占うお筒粥神事

箕輪町南小河内の小河内神社で15日、今年の世相を占う小正月伝統のお筒粥の神事があった。

午前5時、鋳物のカマに米2升5合と水、21本の葦を束にしたものが入れ、楢の薪で火を炊き始めた。

地元の人によると、小河内神社のお筒粥の神事は数百年にわたり続けられており、曜日に関係なく毎年15日の早朝に行なわれている。

神社総代8人が交代で火の番をしながらカマをかき混ぜ、葦の中にどれだけ米が入るかで占うため、水の量や火加減に注意を払って行う。

炊き初めてから2時間、あたりが明るくなる午前7時過ぎに炊きあがった。

宮司がカマから取り出した葦は本殿に運ばれ、外には見えないようにご神託を仰ぐ。

占いの結果、水稲は中から中の上、野菜は白菜が上の上、ごぼう、ナス、ささげが上、果樹などは梨が中の上、りんごとトマトが下となっています。

穀類では、大豆、トウモロコシが中の上で、世の中は、6分5厘だった。

樋口忠文宮司は、「がんばらないといけない年。一生懸命に努力して良い年にしましょう」と話していた。 -

平澤町長が町長の給料や議員報酬額の改定を審議会に諮問

箕輪町の平澤豊満町長は15日、来年度の町長の給料や議員報酬の額の改定を審議会に諮問した。委員からは減額を求める声が相次いだ。

審議会の委員は金融機関や税理士などを含む各種団体の代表10人。

平澤町長が辞令を交付し、「町民の目線で審議をお願いしたい」と白紙諮問した。

今年度の給料は町長が条例で定められている83万円を10パーセント抑制して74万7千円、副町長は60万3千円、議会議長は、3パーセント抑制し、30万7,490円などとなっている。

委員からは、「厳しい経済情勢を鑑み、強いリーダーシップを発揮してもらうためにも相当な減額をすべき」「経済動向を見て、抑制を強めるべき」などと、減額を求める声が相次いだ。

また、「議会に対し提案権を持つ町長の意向を伝えてもらわないと審議しずらい」とする声もあり、審議会の柴要会長は、平澤町長に対して、考え方を提示してもらうよう働きかけたいとしている。

次回の審議会は27日、答申案をまとめ、2月上旬に答申の予定。 -

09年の交通事故、火災発生件数まとめ

伊那警察署管内の2009年の交通事故件数がまとまった。

交通事故での死者は2人で、昭和30年以来54年ぶりの最も少ない数字となっている。

伊那警察署のまとめによると、昨年の伊那署管内の交通事故件数は467件で、前の年に比べて5件の減となっている。

死者は3人減の2人で、昭和30年以来54年ぶりの最少の数字となった。

けがをした人は594人で、10人増加している。

高齢者の事故は20件増の167件で、全体の35.8%を占める。

また、自転車の事故が5件増の35件、歩行者の事故が9件増の57件となっていて、交通弱者がからむ事故が増加傾向にある。

伊那警察署では、「54年ぶりの死亡者2名は、喜ばしいことではあるが、本来はゼロが目標。今年は、更にそれを下回る数字を目指して、交通弱者対策を中心に取り組みたい」としている。

また伊那消防署管内の09年の火災発生件数がまとまった。

伊那消防署管内の09年の火災発生件数は42件で、前年と比べ14件の減となっている。

内訳は建物火災が18件で14件減、林野火災が8件で6件の増、車両火災が2件で8件の減、その他が14件で2件の増となっている。

また、放火・放火の疑いのある火災は4件で7件の減となっている。

林野火災が増加した原因としては、例年より雪が少なかったことなどが挙げられるという。

伊那消防署によると、ここ数年火災発生件数は減る傾向にあるということだが、これから火災の多いシーズンが続くとして、火の元には充分に注意するよう呼びかけている。 -

【カメラリポート】劇団「歩」稽古に熱

箕輪町文化センター付属劇団「歩」の新春特別公演「夕鶴」の舞台稽古。

夕鶴は、民話「鶴の恩返し」にもとづく作品で人間の持つ、純粋な愛情とお金に対する欲が描かれている。 -

中曽根で伝統の獅子舞

地域や区民の今年一年の安泰や無病息災を願う伝統の獅子舞が10日、箕輪町の中曽根で披露された。

保存会のメンバー約40人が、区内の神社で舞を奉納した後、区長の自宅や区内の辻など4カ所で伝統の獅子舞を披露した。

中曽根の獅子舞は、町の無形民俗文化財に指定されていて、約200年前から地区に伝わる小正月の伝統の行事。

舞は、地域の安泰や五穀豊穣、無病息災を願うもので、「肇国の舞」や「剣の舞」など五つの舞で構成されている。

保存会会長の伊藤一彦さんは「願いのこもった良い舞が披露できた。一年の良いスタートが切れた」と話していた。

舞が終わると、集まった人達は、獅子に頭を噛んでもらい、今年一年の無事を願っていた。 -

箕輪町武道関係専門部が鏡開き

箕輪町公民館の武道関係の専門部が11日、鏡開きをして初稽古に励んだ。

箕輪町公民館の武道など5つの専門部およそ80人が武道館に集まった。

専門部は柔道、剣道、空手、なぎなた、フェンシングの5つ。日頃は、週1回から2回、武道館や町民体育館る練習している。

初稽古に臨んだ部員たちは、元気な声を出して基本練習に取り組んでいた。

町公民館の柴一貫館長は、「武道は礼に始まり礼に終わる。礼を大事にして稽古に励んでください」と激励していた。

稽古の後は、松島コミュニティセンターでお汁粉会が開かれ、部員たちはお汁粉を食べながら決意を新たにしていた。 -

南宮神社お筒粥の神事 今年の世相は「5分8厘」

今年1年間の世の中を占う、恒例の「お筒粥の神事」が9日、箕輪町木下の南宮神社で行われ、今年の世相は昨年より2厘下がり「5分8厘」という結果だった。

お筒粥の神事は、南宮神社の初祭りの中で行われる占いの神事。

境内に用意された釜に、葦の茎を37本束ねた物といっしょに米と小豆を入れる。

約2時間、釜を煮立て、葦の茎の中に入った米や小豆の数が占いの結果となる。

占いの結果、今年一年の世相を表す世の中は、昨年より2厘下がり「5分8厘」となっている。

農作物では、ソバやニンジン、ネギなど5品目で極上。気候は、秋が上で春と夏が中、冬が下となった。

南宮神社の唐沢克忠宮司は「占いでは、去年より良くない結果が出たが、一人一人の努力で、良い方にもっていってもらえれば」と話していた。 -

消防出初式

上伊那各地で10日、消防の出初式が行われた。

伊那市では、消防団や赤十字奉仕団、消防署など、総勢875人が参加した。

JR伊那北駅から伊那市駅までの中心商店街を分列行進し、伊那橋では小坂樫男市長や伊藤仁消防団長の観閲を受けた。

分列行進には、各分団のポンプ車など60台も参加し、沿道は家族連れなどの見物人で賑わっていた。

行進前に行われた式典には、村井知事も出席し、「安心・安全に暮らせる社会実現の一翼を担ってほしい」と団員たちを激励した。 -

北小河内漆戸で大文字

箕輪町北小河内の漆戸常会で11日、今年1年の五穀豊穣などを願う「大文字」が地区内の辻に立てられた。

大文字は、江戸時代から続く小正月の伝統行事で、五穀豊穣、家内安全を願って行われる。

朝、住民が辻に集まり、手作りした花の飾りや松の枝などを大文字に取り付けた。

飾り付けが終わると、掛け声に合わせて大文字を立てた。

大文字は高さ約12メートルほどになる。

住民は、無事に建てられた大文字を見て、今年の五穀豊穣と家内安全を願っていた。

この大文字は16日に倒され、飾りは各家庭で持ち帰り厄除けにするという。 -

ブラジル人学校再出発

生徒数の減少で昨年12月に閉校となった箕輪町のブラジル人学校「コレージオ・ピタゴラス長野校」が12日、長野日伯学園として再スタートした。

ブラジル人学校ピタゴラス長野校は昨年の末に生徒数の減少により閉校した。

保護者から、存続を望む声が多かったことからピタゴラス長野校の元職員が運営を引き継いだ。

新しく開校した日伯学園は、ピタゴラスの校舎や備品を利用し1月6日から保育の必要な子供の受け入れを開始した。

12日からは、小・中・高生の授業を再開した。

学園には31人が入学し、このうち29人がピタゴラス長野校で学んでいた。

日伯学園は、保育園児、小学生、中高生の3つに分けて、職員6人が指導する。

このうち、中高生のクラスでは1時間目、グループに分かれて自己紹介をした。

学校の運営を軌道に乗せるには約120人の生徒が必要ということで、生徒数を増やす努力を続けていきたい竏窒ニしている。

授業料は、ピタゴラスに比べ1万円ほど安い1カ月3万5千円。

教員は当面ボランティアで指導するということで、長野日伯学園では自治体や企業などに支援を求めたい竏窒ニしている。 -

上伊那生協病院の元課長使い込みで懲戒解雇

箕輪町の上伊那生協病院の元医事課長が、電子カルテを不正に操作して医療費を着服し、懲戒解雇されていたことがわかった。

懲戒解雇されたのは、上伊那生協病院の元医事課長で、30代の男性。

病院によると、元課長は、2007年7月から昨年11月にかけて、電子カルテを不正に操作し、患者が支払った医療費の一部を着服していたもので、その額は1千万円以上に上るという。

元課長は、その金を趣味の車などに使っていたということだが、全額弁済済みで社会的制裁も受けたとして、病院側は刑事告訴はしない方針。

上伊那医療生協では昨年末、2万人の組合員に謝罪文書を送っていて、再発防止に万全を期したい竏窒ニしている。 -

上古田スケート場 9日オープン

箕輪町上古田の町営スケート場が9日オープンする。

上伊那地域では数少ない天然リンクで、氷の厚さが10センチを超え、予定通りのオープンを迎える。

9日は、午前7時から10時まで、平日は、午後6時からナイターも楽しめる。

昨シーズンは、1月15日から29日までの11日間滑走可能となり、のべで2,177人が利用した。

今シーズンは、地元の箕輪西小学校が授業で使用するほか、町郷土博物館による下駄スケートの体験会も計画されている。 -

箕輪町振興計画審議会

後期基本計画素々案示す

平成17年度から平成26年度までの箕輪町のあり方を示す第4次振興計画の、平成22年度以降の後期基本計画素々案が6日、示された。

箕輪町役場で振興計画審議会が開かれ、前期基本計画の策定に携わった有識者や住民代表ら約30人が出席した。

後期基本計画では、平成22年度から平成26年度までの町づくりについて、7項目に分けて目標を掲げている。

具体的には▽協働のまちづくり事業に町税の1%を投資して推進をはかること▽運動遊び、英語遊びなど町独自の一味違う子育てを推進すること竏窒ネどが挙げられている。

平澤豊満町長は「活力ある箕輪町づくりのために、充実した基本計画にしてもらいたい」と話していた。

今後は、項目毎に審議を行い2月末に平澤町長に答申する予定で、町では、町議会3月定例会に報告したい考えだ。 -

箕輪町で仕事始め

市町村など地方自治体では、4日から仕事が始まっている。

箕輪町役場では仕事始め式が行われ、平澤豊満町長が約110人の職員を前に年頭のあいさつした。

平澤町長は「今年は安全安心な町づくりのためセーフコミュニティーの認証取得に取り組みたい。また、一味違う箕輪の子供育成事業では読書教育・読育を推進していきたい」と話し町民のために精一杯頑張って欲しいと職員に呼びかけた。 -

萱野高原で「初日の出」

箕輪町の萱野高原では、1日、初日の出を見るイベントが行われた。

この日は、早朝から、約40人が、萱野高原に集まり初日の出を拝んだ。

参加者は、「初日の出のように景気よく良い年になって欲しい」「寒かったけれど、初日の出がきれいだった。国語の勉強が出来るようにとお願いしました」などと話していた。 -

企業で仕事始め

年末年始休みも終わり上伊那の多くの民間企業で5日から、仕事始めとなった。

このうち、電子部品の製造販売を行っている伊那市のルビコンは、本社で行われた始業式で、約450人の社員を前に登内英夫会長が年頭のあいさつをした。

登内会長は「去年の暮れは、一昨年の暮れと比べると受注件数が好調。例年12月から2月3月にかけては厳しい時期だが今回は逆の状況になっている。今年もみなさん一丸となってこの1年間を戦い抜いて欲しい」と社員に呼びかけた。

ルビコンによると現在、去年の倍の受注を抱えていて、薄型テレビをはじめとする電子機器の好調な売れ行きがその要因と話している。

また、箕輪町で抵抗器の製造販売を行っているKOAの向山孝一社長は、「徹底的なコスト削減や効率化など全社一丸となった結果、今期中間決算では営業利益、経営利益ベースで黒字を確保することができた。環境をはじめとする新たな有望分野において5年先、10年先を見据え顧客に対して的確な提案を行い、一層の信頼を勝ち得ていかなければならない。経済的に逆境な今こそが、その大きなチャンス」とのコメントを発表している。 -

警察犬嘱託書交付

警察犬の嘱託書交付が5日、伊那警察署で行われた。

箕輪町のドッグスクールタカギ代表の高木のり子さんに、長野県警察本部長からの警察犬嘱託書が伝達された。

嘱託されたのは、10歳のオスと3歳のメスのシェパード2頭。2頭とも昨年に引き続いての嘱託で、行方不明者の捜索や犯罪捜査などに協力するという。嘱託期間は1年間。

272/(金)