-

夏の全国高校野球長野大会 上伊那勢12日の結果

夏の全国高校野球長野大会12日の上伊那勢の試合結果です。 松本市野球場で行われた箕輪進修 対 池田工業の試合は2対8で箕輪進修が敗れました。

-

参議院議員選挙で執行経費に誤り

南箕輪村全員協議会が10日に開かれ、去年行われた参議院議員選挙で、県が村に交付した執行経費に誤りがあったことが報告されました。 参院選では、国から県を通じて市町村に執行経費が交付されましたが、県の算定ミスにより21市町村に合計529万円が過大交付されていたことが先月分かりました。 このうち村は12万円となっていて、県を通じて国に返還されることになっています。 県では、チェック体制を改め、担当職員の業務を分散させるなど再発防止に努めるとしています。 放送エリア内では他に、箕輪町でも11万円が過大交付されています。

-

スイスのテレビクルーが箕輪町で撮影

スイスのテレビクルーが、10日、箕輪町を訪れ、アルプホルンの演奏風景を撮影しました。 スイスの公共放送RSIの撮影スタッフが、10日、箕輪町木下の栗園を訪れました。 演奏したのは、諏訪市を拠点に演奏している「諏訪アルプホルンクラブ」です。 スイスでは、21日からアルプホルンのフェスティバルが開かれることになっていて、今回日本人が初めて出演することから1時間のドキュメンタリー番組として取材することになりました。 諏訪アルプホルンクラブからは2人が出演します。 取材クルーから、「自然の中で演奏してほしい」という要望があり、このうちの1人岡谷市在住の林弘旦さんが箕輪町で栗園を営んでいることから、この場所で撮影することになりました。 取材クルーは14日まで日本に滞在し、フェスティバルに出演する林さんらと共にスイスに帰国するということです。

-

最高気温33.3度 高温注意情報も

8日の伊那地域の最高気温は平年を6.4度上回る33.3度で、この夏1番の暑さとなり、3日連続の真夏日となりました。 8日の伊那地域の最高気温は33.3度でこの夏一番の暑さとなりました。 長野地方気象台では今年初めての高温注意情報を出し、熱中症に注意するよう呼びかけました。 また、この先の一週間も30度を越える日が続く予報です。 上伊那広域消防本部によりますと、午後5時現在熱中症の症状で搬送された人はいないということです。

-

箕輪中生徒がみのわ祭りでオリジナル曲制作

箕輪中学校の生徒2人で作るフォークグループ「Moss(モス)」は、今月29日に行われるみのわ祭りで町民から集めた歌詞を元にオリジナル曲を作ります。 箕輪中学校3年生の逢沢郁也君と2年生の大澤拓夢君です。 合唱部に所属する二人は、5月にフォークグループ「Moss」を結成しました。 休日にはみのわ天竜公園で洋楽やJPOPを演奏していますが、みのわ祭りでは、オリジナル曲の制作に挑戦します。 ステージでの演奏や曲の制作は初めてということですが、本番に向け意気込んでいました。 中学生の感性でまつりを盛り上げてほしいと、みのわ祭り実行委員の原健児さんが二人に曲の制作を依頼しました。 タイトルは「ぼくらの街歌」で、普段住んでいる箕輪町がテーマです。 2人はメロディーを担当し、より多くの人に参加してもらおうと歌詞は町民から募集します。 歌詞は29日のみのわ祭り当日に会場で募集するほか、ツイッターでも募集しています。 (ハッシュタグ #ぼくらの街歌) 制作した曲は午後7時過ぎにステージで披露する計画です。

-

伊那中央病院の病児・病後児保育施設 来年1月から開始

伊那中央行政組合は、伊那中央病院の敷地内に建設予定の病児・病後児保育施設の受け入れを来年1月から開始する計画です。 28日に開かれた伊那中央行政組合議会全員協議会で報告されたものです。 病児・病後児保育施設は伊那中央病院の敷地内にある院内保育所の園庭に建設されます。 来月着工、12月に完成の予定で、受け入れは来年1月からの予定です。 定員は6人で、病気療養中の子どもや回復期の1歳から小学6年生までの子どもが対象です。 全員協議会では、平成28年度の決算が8年連続で黒字となる見込みである事が報告されました。 純利益は453万円で、入院患者数は前年度より4千人余り増の11万9,772人、外来患者数は前年度より約3千人増の20万7,938人でした。 医師数の増加などで受け入れ患者数が増えた事が黒字化に貢献しているという事です。なお、去年7月に再開した里帰り出産の取り扱い件数は100件でした。

-

短冊に願い 七夕まつり

箕輪町の松島保育園で7日、七夕まつりが行われました。 用意された竹笹には願い事を書いた短冊などが飾りつけられ、全員でたなばたさまのうたを歌いました。

-

箕輪町沢で区民運動会 スポーツを通して親睦深める

箕輪町沢の区民運動会が2日に開かれ参加者がスポーツを通して親睦を深めました。 毎年この時期に開かれている運動会で、50年以上続いています。 この日は沢区内の13常会対抗で競技が行われました。 ゴールまで紐を結びその速さで順位を決める紐つなぎ競争や、リレー、綱引きなど13種目を行いました。 常会のテントからは声援が送られていました。 運動会は、隣近所の親睦を深めるとともに健康づくりを目的に開かれています。 沢区は、約千世帯4千人が暮らしています。運動会は大勢の区民が参加する、区でも大きな行事の一つだという事です。

-

出産前に知識身につける「こんにちは赤ちゃん教室」

箕輪町は、出産を控えている妊婦を対象に、出産や産後の知識を身につけてもらおうと「こんにちは赤ちゃん教室」を4日、町保健センターで開きました。 教室には、今年10月から12月に出産予定の妊婦9人が参加しました。 出産に備えて知識を身につけてもらいながら妊婦同士の交流の場にしてもらおうと箕輪町が開いているものです。 この日は、伊那市富県で助産所を開業している助産師の鹿野恵美さんが話をしました。 鹿野さんは「胎動を感じる・感じないで精神面にも繋がりますが、妊娠18週目くらいまでには感じるようになるので安心してください」と話していました。 また「冷え予防をしっかり行い、夏でも手首や足首を冷やさないようにしてください」と呼びかけていました。 この他、子どもと一緒にできるわたべうたも紹介されました。 教室は出産予定の月毎に開かれていて、予約は、箕輪町健康推進課で受け付けています。 箕輪町健康推進課・・・電話79-3111(内線120)

-

戦争の体験を後世に 箕輪町で手記朗読会

箕輪町郷土博物館は戦争の体験を後世に伝え平和について考える機会にしようと、「戦争体験手記朗読会」を2日に開きました。 箕輪町で活動している朗読ボランティアグループ「せせらぎ会」のメンバーが手記を読み上げました。 朗読会は戦争の体験を後世に伝えていこうと毎年開かれているもので訪れた町民が耳を傾けました。 箕輪町松島出身で数年前に亡くなった元特攻隊員の男性が平成21年に残した手記には、人間魚雷、回天の操縦訓練の様子などが記録されていました。 敵の戦艦を沈めるために人間が操縦して体当たりする魚雷で、脱出装置がないため生還する事ができない特攻兵器です。 手記を書いた男性は、出撃前に終戦をむかえたという事です。 朗読会ではほかに東京から疎開してきた小学生の日記や、開拓団として旧満州に渡った女性の手記が朗読されました。 箕輪町郷土博物館では、戦争の体験を語れる世代が少なくなる中、朗読を通して次世代に伝えていきたいと話していました。

-

伊那ビデオクラブ作品コンクール表彰式

伊那ビデオクラブ作品コンクールの表彰式が伊那市のいなっせで1日に行われ、伊那市長賞に富県の吉澤豊さんが選ばれました。 吉澤さんの作品は、地元富県に、漂泊の俳人井上井月の碑が建立された様子をまとめた「せいげつパワー」です。 吉澤さんに表彰状などが贈られました。 吉澤さんは「130年前の井月からパワーをもらった。伊那ビデオクラブもさらにパワーアップして活動を続けていきたい」と話していました。 伊那ケーブルテレビジョン賞には、地域の行事や風景などを4K撮影した竹内上男さんの作品が選ばれました。 映画監督の後藤監督賞には、台風の被害でりんごが落とされ落胆する農家の気持ちを伝えた武田忠芳さんの作品が選ばれました。 今回は、ビデオクラブの会員14人から20作品の応募がありました。 平成9年から始まったコンクールは今年で20回目となり、これまでで517作品が寄せられています。 赤羽仁会長は「風景や伝統、人物など地域の記録として大事にしていきたい」と話していました。 コンクールを共催している伊那ケーブルテレビジョンの向山公人会長は「長い歴史の積み重ねの中で努力し技術の向上を図られている皆さんが放送に色どりを添えてくれています」と話していました。 入賞作品は後日、伊那ケーブルテレビで放送予定です。

-

箕輪町の日輪寺のアジサイ涼しげに咲く

箕輪町南小河内の日輪寺のアジサイが梅雨空の中、涼しげな花を咲かせています。 日輪寺はアジサイの名所として知られていてこの時期境内やその周辺を彩ります。 長い間住職が不在で空き家となっていたことから檀家や区の有志が建物や花を 管理していました。 去年10月に町からの紹介で日輪寺で暮らしている関野浩さんです。 自然豊かな所で生活したいと考えていた関野さんは松本市から夫婦で箕輪町に移住してきました。 檀家とも交流を深めアジサイをはじめ周辺の自然環境保護にも務めています。 30日は町内に住む写真愛好家も撮影に訪れていました。 関野さんは「引越しの前に花の剪定の仕方も学んできました。ここの自然を大切に守っていきたいです。」と話していました。

-

箕輪町で戦没者慰霊祭

戦争で亡くなった人たちの霊を慰める戦没者慰霊祭が、28日に箕輪町文化センターで行われました。 慰霊祭には、遺族や町関係者など約100人が参列しました。 戦没者慰霊祭は、箕輪町社会福祉協議会と箕輪町が毎年この時期に行っています。 町内では、明治時代の西南戦争から太平洋戦争までに出征した兵士のうち602人が命を落としたという事です。 参列した遺族らは花を手向け手を合わせて冥福を祈っていました。 箕輪町社会福祉協議会の平井克則会長は式辞で「多くの教訓を深く心に刻み平和な社会実現にむけ一歩一歩着実に前進するよう改めて心に誓います」と話しました。 箕輪町遺族会の柴宮勇一会長は謝辞で「戦後72年が経過し戦争を知らない世代がほとんどとなる中、命を捧げた英霊が安らかに眠り続けられる社会を築き、戦争の悲惨さを語り継いでいきたい」と話していました。

-

信州DCでの特別列車運行前にアテンダント研修

観光団体や自治体がJRの協力のもと、県外からの誘客をはかる「信州デスティネーションキャンペーン」が、7月から始まります。 キャンペーンを前に、イベント列車内で観光案内をする人を対象にした研修会が26日、伊那合同庁舎で開かれました。 研修会には、観光案内をする高校生や上伊那地域の自治体関係者など、およそ30人が参加しました。 参加者は、観光客の役とアテンダントの役に分かれ、列車内を想定してもてなしを学びました。 キャンペーン期間中、JR東日本・JR東海の協力のもと特別運行する「飯田線リレー号」と名付けられたイベント列車は、辰野駅から駒ヶ根駅までの間運行します。 各駅でマスコットキャラクターが出迎えるほか、橋の上で停車して山岳風景を楽しむ時間が設けられるなどの企画があります。 列車内では研修会の参加者が観光客をもてなすことになっています。 指導にあたった上伊那地域振興局の職員は「間違えてもいいから、会話を楽しみながら魅力をPRして」などと、高校生に指導していました。 参加したある高校生は「難しかったけどきょうは上手く喋れた。当日もなんとかなると思う」と話していました。 イベント列車は、7月1日、8月26日、9月9日に運行する予定で、上伊那地域振興局では「列車だけでなく、ほかの場面でも観光アテンダントとして活躍する場をつくっていきたい」と話していました。

-

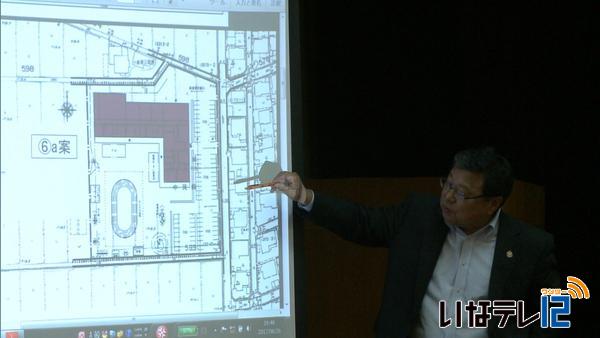

平成34年末の開園見通し方針

箕輪町で新しく建設が予定されている木下保育園に関する住民説明会が26日木下公民館で開かれ平成34年末の開園を目指し手続きを進めていきたいとする方針が示されました。 住民説明会には約60人が集まり木下北保育園と木下南保育園を統合して新しく建設する木下保育園の概要について町から説明を受けました。 建設予定地は北城団地の西側の農地で敷地は約1万2,000平方メートル、建物は2,300平方メートル、定員は195人を計画しています。 町によりますと予定地は農業振興地域でその除外許可を得てからだと建設が10年後の平成39年になるということです。 そのため町では土地収用法に基づく事業認定を受け土地を取得する方針でこれにより平成34年末ころには開園できる見通しだということです。 出席した住民からは「建設後にさらに増築をしなくて済むよう考えてほしい。」といった意見のほか保育園児、近隣住民の交通の安全を求める声が上がっていました。 町では住民説明会を重ね建設地について地元の合意を図るほか設計や地質調査に着手していくということです。

-

にこりこで直売朝市

箕輪町の農産物直売所にこりこで、採れたての野菜などを対面販売する直売朝市が25日に開かれました。 わんSAKA(さか)マルシェと銘打ったこの朝市は、生産者と消費者が直結しているにこりこが、お互い顔を見ながら販売・購入できる場にしようと今回初めて開かれました。 にこりこの会員となっている生産者が、軽トラックにブロッコリーや玉ねぎ、大根など採れたての野菜を積み込み、市価の2割から3割ほど安く価格設定して買い物客に売り込んでいました。 駐車場には、軽トラック13台が並び、朝市が始まった午前8時30分から多くの人が買い物に訪れていました。 にこりこの唐沢一美店長は、「農家に販売する楽しみも味わってもらおうと市を開いた。作るはげみにもしてほしい」と話しています。 この直売朝市は、10月まで、毎月第4日曜に開かれます。

-

箕輪町消防団ポンプ操法・ラッパ吹奏大会

箕輪町消防団のポンプ操法大会は、25日に役場駐車場で開かれました。 ラッパ吹奏、小型ポンプの部、自動車ポンプの部に6つの分団から合わせて131人の選手が出場しました。 自動車ポンプの部では、指揮者の号令のもと、選手たちがきびきびとした動作でそれぞれの役割をこなしていました。 大会の結果、ラッパ吹奏では、松島・中原の第3分団、小型ポンプの部では、福与・三日町の第5分団、自動車ポンプの部は、木下の第4分団がそれぞれ優勝しました。 箕輪町消防団の各優勝チームは、7月9日の上伊那郡大会に出場することになっています。

-

木曽で震度5強 伊那市・箕輪町・南箕輪村は震度3 被害なし

25日午前7時2分に長野県南部を震源とする地震があり、木曽地域では震度5強を観測しました。 この地震で伊那市、箕輪町、南箕輪村では震度3を観測しましたが、被害はありませんでした。 長野地方気象台では、県南部では余震が続く可能性があるとして、強い揺れや土砂災害などに注意を呼びかけています。

-

箕輪町観光協会総会に初の民間 唐澤さん

箕輪町観光協会の総会が23日ながた荘で開かれ、新しい会長に上古田の唐澤荘介さんが選ばれました。 総会では、任期満了に伴う役員の改選が行われ、新しい会長に唐澤荘介さんが選ばれました。 唐澤さんは信州みのわ花街道推進協議会の会長を務めています。 唐澤さんは、「汗をかいてずくを出して、この町の商工観光をしっかりとやっていきたい」と挨拶しました。 箕輪町観光協会の会長はこれまで町長が務めてきましたが、行政主体の観光からの脱却を目指しより地域と一体となって進めていこうと、初めて民間から選ばれました。 唐澤会長の任期は2年間となっています。

-

松島の水辺公園で自然発生のホタル舞う

地域住民がホタルの名所にしようと活動している箕輪町松島の水辺公園で、自然発生したホタルが舞い始めています。 16日午後8時頃の水辺公園。 園内では自然発生したホタルが光る様子が見られました。 水辺公園は、箕輪中学校東側の水路沿いに2012年に整備されました。 水辺公園を守る会の中村昭雄会長と、整備当初から携わってきた事務局長の浦野幸年さんです。 地域住民で作る水辺公園を守る会は、この場所をホタルの名所にしようと、2013年からホタル園内に放ってきました。 このほか園内の整備や、餌となるカワニナの養殖などにも取り組んできました。 5年目となる今年はこれまでの成果を確認しようと自然発生にまかせたところ、今月4日に4匹を確認し、現在では30匹ほどが見られるようになったということです。 ホタルは20日ころまでが見ごろで、午後8時頃が一番きれいにみることができるということです。

-

箕輪町大出でさくらんぼ狩りはじまる

JA上伊那が運営する箕輪町大出の農園で17日からさくらんぼ狩りが始まりました。 25アールの農園には、およそ200本のさくらんぼの樹が植えられています。 初日の今日は60人の予約が入っていて、訪れた人たちが味わっていました。 現在は、甘みがあり酸味が少ない「佐藤錦」と、酸味が強くさわやかな「高砂」の2種類が食べごろです。 そのほか「紅きらり」や「紅秀峰」という品種は来週から楽しめるということです。 さくらんぼ狩りはJA上伊那が3年前からはじめました。 リピーターが多く、去年は県内外から500人ほどが訪れました。 受け入れは、7月9日までの火・木・土・日で、30分食べ放題で大人2,000円、小学校3年生以下は1,000円です。 予約はJA上伊那箕輪支所で受け付けています。

-

天竜まったり散歩 辰野町 箕輪町 南箕輪村をウォーキング

辰野町、箕輪町、南箕輪村でつくる上伊那北部観光連絡協議会は、今年で5回目となる目玉イベント「天竜まったり散歩」を17日に行いました。 上伊那や県内を中心に約120人が参加しました。 辰野駅をスタートし伊那松島駅までの10キロを歩くコースと、北殿駅までの15キロを歩くコースがあります。 参加者は、思い思いのペースで天竜川沿いの景色を眺めながらウォーキングを楽しんでいました。 お昼時にはみのわ天竜公園に設けられたイベント会場で昼食をとりました。 会場では、辰野町、箕輪町、南箕輪村の名物やお土産も販売されていました。 天竜まったり散歩は、ゴールした参加者が飯田線を使って辰野駅まで戻ります。参加賞として配られる「ほたる祭り」のホタル観賞券を使って祭りを楽しむ企画です。 このイベントは上伊那北部観光連絡協議会の目玉イベントとして毎年行われていて、今年で5回目となります。

-

箕輪南小学校 水泳授業始まる

梅雨に入っていますが伊那地域では晴れの日が続いています。 箕輪町の箕輪南小学校では15日から水泳の授業が始まり、子供たちは16日も水の感触を楽しんでいました。 16日の伊那地域の最高気温は28.4度と7月中旬並みの気温となりました。 箕輪南小の水泳の授業はきのうから始まり、16日は6年生が10分間でどれだけ泳げるかを測っていました。 今年は、一人一人が今より長い距離を泳げるようになる事が目標だという事です。 隣のプールでは2年生が水泳の授業です。 泳ぐ時に正しい姿勢を保てるよう教わっていました。 担任は、「手や体をのばし、顔は水につけ、上げないようにすること」などと教えていました。 箕輪南小学校では、水泳の授業を8月下旬まで行う事にしています。

-

箕輪町GT 萱野高原でトレッキング

都市と農村の交流を目的に箕輪町が行っているグリーンツーリズムの健康幸せツアーが16日と17日の2日間行われいて16日はトレッキングを楽しみました。 ツアーには関東や関西から17人が参加しました。 今回は、初夏の萱野高原でトレッキングを行いました。 3月まで箕輪町地域おこし協力隊として活動した橋本浩基さんが案内し、萱野高原の散策コースおよそ3キロを歩きました。 箕輪町グリーンツーリズムは都会からの誘客を進めることで農業観光の振興を図ることなどを目的に平成22年度に始まった事業です。 年々リピーターが増えていて、今回参加した17人のうち15人はリピーターです。 健康幸せツアーは、今年度あと2回開催される予定です。

-

県の補助金不正受給の箕輪町議会議員が辞職

日本共産党上伊那地区委員会は県の補助金を不正受給したとして箕輪町議会議員の岡田建二朗さん(41)が議員の辞職届を提出したと12日発表しました。 岡田さんは日本共産党の町議会議員で現在2期目です。 平成24年度に箕輪町で行った森林整備事業で県の補助金およそ235万円を不正受給し返還の求めに応じ今月10日に全額納付したということです。 岡田さんの辞職について町議会は12日許可したということです。 日本共産党上伊那地区委員会の三澤好夫地区委員長は「不正の責任は取るべきであり本人が辞職届を提出したことについては当然だ」とコメントしています。 また処分については党の上級機関の指導により検討するとしています。

-

箕輪町ふるさと納税返礼品 秋口をめどに見直しへ

箕輪町の白鳥政徳町長は、ふるさと納税の返礼品について秋口を目途に見直す考えを、12日に示しました。 箕輪町議会6月定例会の一般質問が12日役場で行われ、議員の質問に対し白鳥町長が答えたものです。 総務省は、自治体間でふるさと納税の返礼品競争が過熱していることを受け、今年4月に「資産性の高い電化製品などの取り扱い自粛」や「返礼率を3割以下にすること」などを各市町村に通知しました。 町では現在、およそ100品目の返礼品を用意していて、昨年度は4,400件6,700万円の寄付がありました。 このうち、国の示す返礼品にそぐわない品目に該当するのは、40%およそ3,000万円分でした。 また、返礼割合が3割を超えるものは20品目で、全体の20%となっています。 白鳥町長は、「事態の推移を見ながら冷静かつ慎重に対応していきたい」と話し、今後については「町の方針を事業者に説明したうえで秋口までに見直したい」との考えを示しました。

-

消防救助技術大会に向けて消防隊員が訓練

箕輪消防署の隊員は、17日に県消防学校で開かれる第36回消防救助技術大会に向けて訓練に励んでいます。 9日は、上伊那広域消防本部の田畑公徳消防長が見守る中、隊員が大会に向けて訓練を行っていました。 箕輪消防署の隊員は、陸上の部のロープブリッジ渡過と、ロープブリッジ救出に出場します。 ロープブリッジ渡過は、水平に張られた20メートルのロープを往復する競技です。 ロープブリッジ救出は、水平に張られたロープを2人の隊員が渡り、取り残された要救助者を救出ロープで搬送する競技です。 大会は17日に長野市の県消防学校で開かれ、ロープブリッジ渡過は県大会1位で全国大会に出場、ロープブリッジ救出は県大会1位で関東大会に出場することになっています。

-

箕輪町で梅の塩漬け作業

箕輪町の農産物直売所「にこりこ」で販売する梅の塩漬け作業が隣接する加工所で行われています。 加工所では、毎年この時期に梅の塩漬けを行っていて7日も、朝からパートの主婦たちが作業に追われていました。 昔から「あぐりちゃんの梅」の商品名で販売していて毎年人気が高く去年のものは今年2月に完売したということです。 小梅は上伊那産で天候不順により今年は、例年より小ぶりだということです。 選果場から届いた小梅は、すぐに水洗いして、5キロずつに分け、にがりと塩を入れてもんでいきます。 採れたての小梅を早く漬けることで、カリカリの触感になるということです。 毎年楽しみに待っている人が多いことから今年は、去年よりも100キロ多い550キロを漬ける計画です。 7月に、シソを入れて8月まで寝かせ、9月から販売する予定です。

-

無農薬米づくり体験セミナー

無農薬米の栽培を体験するセミナーが4日、箕輪町南小河内の田んぼで行われました。 4日は東箕輪営農組合が所有する4アールの田んぼで、参加者35人がコシヒカリの苗を植えました。 セミナーは、北小河内と南小河内、長岡の農家で作る東箕輪営農組合が、農業に親しみ関心を持ってもらおうと開いているものです。 田んぼには筋引きという農機具で等間隔になるよう線が引かれました。 無農薬栽培は除草に手間がかかることから、通常より広い間隔でまっすぐに植えていきます。 こうすることで、除草機が使いやすくなるということです セミナーは年間を通して4回開かれ、参加者は稲刈りや脱穀などを体験します。

-

市町村対抗駅伝 箕輪町は総合5位 町の部優勝

4月29日に松本市で開かれた、第27回長野県市町村対抗駅伝で、箕輪町は総合5位、町の部で優勝しました。 5月22日には、駅伝チームのメンバーが町役場を訪れ、白鳥政徳町長に結果を報告しました。 4月29日に開かれた市町村対抗駅伝では、中学生から社会人までのメンバーが、9区間、42.195キロをタスキで繋ぎました。 大会の結果、箕輪町は2時間20分8秒で、総合では5位、町の部では優勝を果たしました。 丸山信一監督は「優勝チームと競る力もあった。来年は、まずは総合3位を目指して頑張りたい」と話していました。 またこの日は、小学生の部で町の部優勝を果たしたメンバーも役場を訪れ結果を報告しました。 小学生の部では、6.5キロを男女4人でタスキを繋ぎ、箕輪町は23分16秒で、総合では12位、町の部では優勝を果たしました。 中澤博和監督は「町の部で優勝できて子ども達も嬉しかったと思う。今度は大人の人たちと一緒にメダルを目指して頑張ってもらいたい」と話していました。 白鳥町長は「上の順位でゴールしてくれることで、町の人達もみんなうれしく思っていると思う。来年はさらに上の順位を目指して頑張ってください」と、労をねぎらっていました。

272/(金)