-

箕輪西小でお礼感謝の会

箕輪町の箕輪西小学校は10日、今年度の学習などでお世話になった地域の人を招き、お礼感謝の会を開いた。

会には、古田人形芝居の指導者、リンゴやナシなどの果物を学校にプレゼントしてくれた人、しめ飾り作りの講師、社会科の授業で地域探訪を指導してくれた人、上古田スケート場の管理者ら10人を招待した。

児童代表の5年生、大槻まみさんは、「私たちのためにありがとうございました」とあいさつした。

招待者を代表して古田人形クラブを指導している柴登巳夫さんは、「たいしてお役には立てなかったけれど、みなさんの笑顔が一番のお礼です」と話した。

式の後、全校児童と招待された人たちがランチルームで一緒に給食を味わった。

招待された人たちは、それぞれの学年の机に分かれて座り、給食を食べながら児童と楽しく話をしていた。 -

美篶小2年1組さくらベンチ設置

伊那市の美篶小学校の児童が11日、三峰川堤防に手作りのベンチを設置した。

このベンチは、総合学習の一環として三峰川堤防の桜並木について学んできた2年1組の児童が、ここを歩く人に休憩場所として利用してもらおうと製作してきた。

この日は、保護者らの協力のもと桜を描いたベンチ2台を設置した。

ベンチは、子どもたちが去年の4月から製作してきたもので、児童の祖父に作り方を教わるなどして完成させた。

今後2年1組では、3月までにもう一脚のベンチをつくる計画という。 -

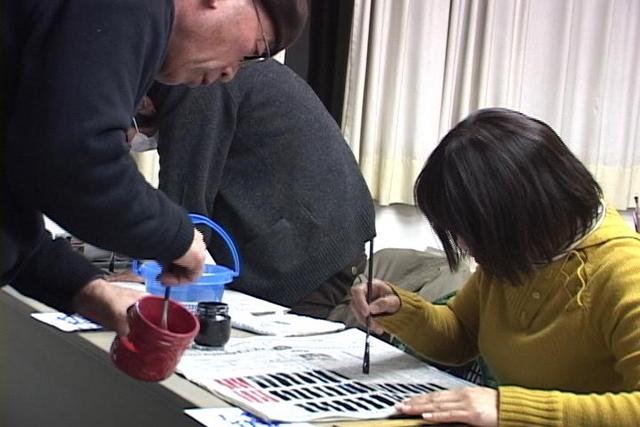

伊那西高校卒業記念展

伊那市の伊那西高校の生徒による「美術・書道卒業記念展覧会」が、伊那市のかんてんぱぱホールで開かれている。

この展覧会は、卒業を間近に控えた同校の3年生が、これまでの成果を見てもらおうと開いている。

今年は、選択授業で美術と書道を学んできた3年生約40人が作品を出品した。

また3年生以外にも、美術、書道クラブに所属する1、2年生30人も作品を出品している。

会場には、アクリル画や水彩画などの美術作品50点、書道作品80点が展示されている。

書道を選択してきた宮澤さやかさんは、百人一首のすべての句を、かなで書くことに挑戦した。

訪れた人たちは、高校生ならではの若い感性で表現された作品一点一点に見入っていた。

記念展は15日まで。 -

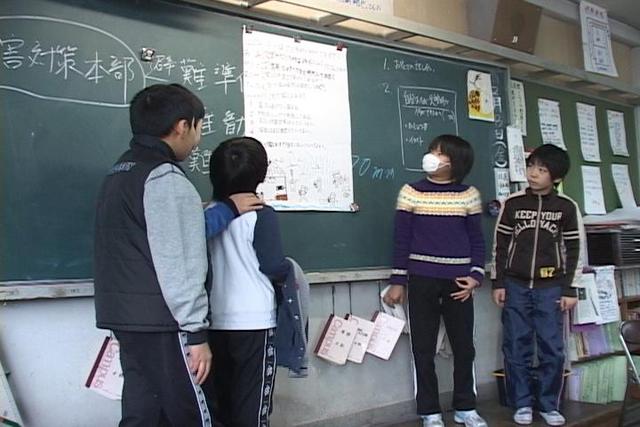

伊那小で災害を伝える授業まとめ

災害について勉強している伊那小学校5年秋組の児童が13日、防災について学び、これまでの学習のまとめをした。

この学習は、災害の教訓を後世に伝える手法をまとめようと、国土交通省天竜川上流河川事務所が作る検討会が実験的に行っている。

これまでに、伊那市で起きた災害の話を聞いたり、実際に天竜川や三峰川の見学にも出かけた。

4回目のこの日は、伊那市役所総務課の防災係長山口俊樹さんが、平成18年の豪雨災害について話した。

山口さんは、市内の避難所に多い時には3600人もの人がいたこと、避難していない家を職員などが回ったけれどなかなか避難してもらえなかったことなど、そのときの状況を説明した。

そのあと班ごとに分かれて、災害が起きた時に自分たちは何ができるのかを話し合い、模造紙にまとめた。

発表では、家族の集合場所を決めておくなどの日頃の準備や、土石流が起きたら流れに直角に逃げるなど、これまで学んだことを活かした対応方法について話した。

また、「お年寄りに手を貸さなければいけないと思った」などの感想も発表していた。

検討会では、これまでの授業を参考に小学生対象の災害に関する授業プランの素案を年度内に作り、早ければ来年度から上下伊那を中心に実際の授業で活用してもらいたい竏窒ニ考えている。 -

現地レポート 伊那西小児童の南大東島訪問

長野県伊那市の伊那西小学校の児童たち12人と付き添いの池上眞澄校長・伊藤正通教諭の14人が、2月5日から3泊4日で沖縄県南大東島を体験訪問した。

産直市場グリーンファームが、遠く離れた南海の孤島=沖縄県南大東島の青パパイヤの販売を引き受けたことをきっかけにして、2005年以来、同島と伊那地域の住民交流が続いている。今回はじめて、伊那市の子供たちが同島を訪ね、島民宅にホームスティしながら、山国信州では味わえない南の島の自然や生活を体験した。

訪問にあたっては、産直市場グリーンファーム代表の小林史麿さんと、伊那市教育長の北原明さん(2008年に個人の資格で同島を訪問)が「西小児童の南大東島訪問支援カンパ」を呼びかけ、150人の市民から34万円が集められた、経費の一部に当てられた。近隣の住民宅全戸を訪ねて協力を要請して回った人もいた。

南大東村からも交流拡大のために経費の一部が寄せられた。

訪問の様子と島民の感想が、南大東島教育委員会の宮城克行さんから報告されているので掲載する。 -

信州農村歌舞伎祭

南信地域の6つの歌舞伎保存会が一堂に集う信州農村歌舞伎祭が7、8日の2日間、伊那市の県伊那文化会館で行われた。

伊那谷や木曽地域に古くから伝わる農村歌舞伎を一堂に紹介し地域に伝え、出演団体の交流の場にしようと、県伊那文化会館が開いた。

3回目となる今回は、去年より2団体多い6団体が出演した。

2日目の8日は、伊那市長谷の中尾歌舞伎保存会が出演した。

演目は「恋女房染分手綱 重の井子別れの段」。

この演目は生き分かれた実の息子と偶然再会した母親がさまざまな事情から、母と名乗ることができず涙するという親子の非哀を描いた作品。

会場を訪れた人たちは、子役の登場におひねりを投げたり、見所の子別れの場面では涙を流す親子の姿にしんみりしていた。 -

高校入試前期選抜試験

県内の公立高校で9日、高校入試の前期選抜試験が行われた。県教育委員会によると、どの会場も混乱なく試験を終えたという。

今朝8時の伊那市の気温はマイナス4℃と寒い朝を迎えた。

伊那弥生ヶ丘高校では、マフラーやコートなど寒さ対策をした中学生が、校門の前で忘れ物がないか確認し、試験会場へと入っていった。

ある中学生は、「面接試験ではハキハキ受け答えしたい」と話し、比較的リラックスした表情を見せていた。

県教育委員会がまとめた概況によると、前期選抜の全日制には、9890人が志願し倍率は1・73倍、定時制には92人が志願し倍率は0・68倍、多部単位制には273人が志願し倍率は1・71倍となっている。

前期選抜試験の合格発表は17日に行なわれる。 -

箕輪南小で古田人形芝居授業

箕輪町の箕輪南小学校で初めてとなる古田人形芝居の授業が9日、行われた。

4年生の児童が、古田人形芝居保存会の柴登巳夫会長から、歴史や扱い方を教わった。

4年生は、社会科の授業で地域の伝統文化を学習していく中で、箕輪町に300年前から伝わる古田人形芝居に興味を持ち、保存会に依頼して授業をしてもらうことになった。

町内では、箕輪西小学校と中部小学校、箕輪中学校が

クラブなどで古田人形に関わっているが、南小の子どもたちが人形に触れるのは初めて。

子どもたちは、3人1組になり頭を持つ人、手を動かす人、足を動かす人と、それぞれの役割を柴会長から教えてもらった。

柴会長は、「一人でも多くの子供に人形に触れてもらい、興味を持ってもらいたい」と話していた。

この授業は、あと2回行われ、最終日には3体の人形を使って簡単な芝居を完成させるという。 -

伊那小公開学習指導研究会

総合学習や総合活動を授業の中核にしている伊那市の伊那小学校で7日、公開学習指導研究会の開催30回を記念したシンポジウムと公開学習研究会が開かれた。

全国の教職員や大学生、地元住民ら約650人が伊那小を訪れ、シンポジウムに参加したり、授業などを観た。

この研究会は、総合学習での子どもたちの様子や指導方法を見てもらい、教育について考えてもらおうと毎年開いている。

このうち6年謹組は、体育館でバッテリーで動くモーターカーの製作をした。

このクラスでは、4年生のころからモーターカーの製作をしていて、人が乗れるよう改良を進めている。

これまでに、タイヤやモーターなどの研究や、動力となるモーターから車輪へ力を伝えるギアの仕組みについて勉強してきたという。

記念シンポジウムは、「伊那小の総合学習30年を迎えて」と題し、伊那市の松田泰俊教育委員長をパネリストに迎え、大学教授や保護者、卒業生ら5人が参加した。

この中で卒業生の北原千織さんは、「常に自分の考えを持ち、話し合いをしていた。そして、その中で考えを発表することと、友達と認め合う関係を育むことができた」と振り返っていた。

伊那小の島尻理恵子教諭は、「子どもたちは求め、決め、動き出す力を持っている。教師はどういう支援をするか考え、行っているだけ」と話した。

また文教大学の嶋野道弘教授は、「教育は、子どもたちが潜在的に持っている良さ、可能性を引き出すこと。伊那小の総合学習では『人・事・もの』が関わり、子どもたち一人ひとりが自分の存在を示している」と評価していた。 -

伊那市の教育を考える懇談会

伊那市の教育について考える懇談会が6日、伊那市役所で開かれ、これまでの提言に対する対応の報告があった。

この懇談会は、教育に関わる問題について学校関係者などから広く意見を聞き、今後の教育に生かしていこうと、去年から開いている。

この日は、これまでこの懇談会からの提言で実現した事業について報告した。

長谷地区では、夏休み中に小学生が集まり学習する「おいで塾」を実施した。

おいで塾は、伊那公民館で実施していたものを参考に行ったもので、今後は指導者が確保できた地区から順次開設していく予定という。

高遠町地区では、今年2月と3月に地区内の小学生と中学生を対象とした集団で宿泊しながら通学する通学合宿を実施する計画がある。

宿泊合宿は、西箕輪公民館の事業を参考にしたもので、実施に必要な宿泊・入浴ができる施設や通学距離などを考慮して実施を拡大していきたい竏窒ニしている。

この2つの事業については、これまでの懇談会で、「生きる力や自立心を育てるのに有効」との意見が出ていた。 -

手良小3年生がこんにゃく作り

伊那市の手良小学校3年生(25人)が6日、自分たちで作った芋を使って、こんにゃく作りに挑戦した。

3年生は去年、総合学習の一環でコンニャク芋を育てた。

その芋で実際にコンニャクを作ってみようと考え、地元の農村女性グループ「あいの会」に作り方を教えてもらった。

ミキサーですり潰した芋を鍋に入れて火にかけ、粘りが出てきたところでカセイソーダを加え、さらにかき混ぜた。

固まらせるために一度冷やし、最後に茹で上げて完成した。

子どもたちは、早速できあがったこんにゃくを味見していた。 -

南箕輪小2年生が豆腐づくり

南箕輪小学校2年4組の児童約30人が4日、伊那市の農業公園「みはらしファーム」にある体験施設を訪れ、豆腐作りに挑戦した。

豆腐づくりは、4組が去年の4月から取り組んでいる大豆学習の一環。

作業では、ミキサーですり潰した大豆を鍋で沸騰させ、おからと豆乳に分けた。

子どもたちは熱さに戸惑いながら、協力し合って力いっぱい豆乳を搾り出した。

その後、にがりを入れて、ゆっくりとかき混ぜながら固め、最後は豆腐の型に入れて重しをかけて待った。

しばらくして型から慎重に取り出すと、きれいな形をした豆腐が姿を現し、子どもたちからは拍手が起きた。

豆腐は、子どもたちが自宅に持ち帰った。 -

伊那西小訪問団 南大東島へ

伊那西小学校の訪問団が5日から、市民同士の交流が行われている沖縄県南大東島を訪れる。

同校で4日、南大東島訪問団を送る会が開かれた。

島を訪れるのは、4年生から6年生までの12人。

去年の秋、島の子どもたちと伊那市を訪れた南大東村教育委員会の宮城克行さんから、「伊那の子どもたちを島に招待したい」との提案があり、今回初めて子どもたちが訪問団として島を訪れることになった。

4日は、子どもたちの訪問を資金面で応援しようと発足した「西小学校児童の南大東島訪問を支援する会」の小林史麿会長が、市民にカンパを呼びかけ集めた34万円を池上眞澄校長に手渡した。

カンパは先月から24万円を目標に行われていたが、目標を上回る額が150人の市民から集まった。

子どもたちと同行する池上校長は、「皆さんの気持ちが大変ありがたい。しっかり勉強してきます」と感謝していた。

訪問団を代表して6年生の小池真理奈さんは、「多くの人との交流が楽しみ。島のいろいろなものを見てきたい」と話していた。

訪問団は5日、伊那市を出発し、3泊4日の日程で南大東小学校の児童と交流しながら、サトウキビの収穫や黒砂糖作りなどを体験する予定。 -

伊那市出身のソウルシンガー湯澤かよこさんCDデビュー

伊那市出身のソウルシンガー湯澤かよこさんが、ビクターからCDデビューした。

湯澤さんは伊那市東春近下殿島出身の23歳で、伊那北高校卒業後、黒人音楽のゴスペルを学ぶため、アメリカボストンにあるバークリー音楽大学に入学した。

ゴスペルとの出会いは高校生の時。進路に迷っていた湯沢さんは、ゴスペルの体験コースに応募し、歌にあるエネルギーや自由な表現方法に衝撃を受けたという。

留学して本格的にゴスペルを学び、天性の歌声は学内でも評判だったという。

3年前、日本に帰国してからライブなど本格的にアーティスト活動をはじめ、曲の制作も行ってきた。

湯澤さんはその迫力ある歌声が認められ、ビクターからファーストアルバム「カバーユーアップ」をリリースした。

湯澤さんは、アルバムのリリースをきっかけに国内をはじめ海外でも活動していきたい竏窒ニ話している。

アルバムはTSUTAYAなどCD販売店ほか、音楽のダウンロードサービス大手のiTunes Storeでも購入できる。 -

駒工でCGの授業

コンピューターグラフィックス技術を学ぶ授業が3日、駒ヶ根市の駒ヶ根工業高校であった。

外部の専門家を招いての特別授業が行われ、工業科の1年生119人がCGについて学んだ。

これは、CG分野の技術者としての心構えや仕事の進め方について知ろうと行われた。

講師は東京のCG制作会社トランジスタスタジオ社長の宮下義成さんが務めた。

テレビCMやゲームなどを制作している宮下さんは、自ら手がけた映像を写しながらCGが完成するまでの過程を説明した。

宮下さんは、「作品を完成させる上で見せたいところをどうアピールしていくかが重要。それには絵コンテをしっかりつくることが必要」とアドバイスしていた。

ある生徒は、「今日の講義で教えてもらったことを授業の中で生かしていきたい」と話していた。 -

高遠町でふるさと講座「保科正之と信州高遠、幸松を育てた女性達と保科家」

伊那市高遠町で1日、保科正之に関する講演会があり、独学で地域の歴史を研究している矢沢章一さん(80)=東高遠=が、「保科正之と信州高遠、幸松を育てた女性達と保科家」を演題に、保科正之を育てた女性たちの素性・生い立ちをひも解いた。

矢沢さんは、2代将軍・徳川秀忠の側室、お静との間に生まれた幸松(後の保科正之)は、正妻お江与の嫉妬を避けるため、隠されて育てられたことを説明。

「武田信玄の次女見性院は、7歳まで幸松を育て、いずれは幸松に武田の跡を継がせたいと考えていました」と語った。

矢沢さんは「保科正之の大出世を見る前に高遠でなくなった母お静は、さぞ無念だったろう」と講演を締めくくった。 -

伊那北高校理数科2年生が研究発表

伊那北高校で31日、理数科2年生による課題研究発表会があった。

同高の理数科では、2年生になると生徒達が興味や関心のあるテーマを見つけ研究をする。

今回、光を当てると水や汚れを分解する「光触媒」性質や、最も美しいと言われる比率「黄金比」についての研究発表がグループごとに行われた。

また、より専門的な実験方法を知り、幅広く研究を行おう竏窒ニ今年度初めて、上田市の信州大学繊維学部と連携して研究するグループもあった。

自然界で分解するプラスチックについて研究をしたグループは、5回ほど繊維学部で実験を行ってきた。

メンバーの星野瞳さんは、「大学では多くの機材や文献があり深く追求することができた。この経験をこれからの人生にいかしたい」と話していた。

会場を訪れた信州大学繊維学部教授の村上泰教授は、「自分達で課題を決め研究に取り組むことは困難なこと。生徒達は自主的に研究方法など決め頑張っていた」と評価していた。 -

学校支援地域本部事業研修会

本年度から始まった国の委託事業「学校支援地域本部事業」への理解を深めてもらう研修会が27日、伊那市の県伊那合同庁舎であった。市町村教育委員会の担当者や学校職員など約30人が参加。学校と地域の連携のあり方を模索した。

同事業は、地域ぐるみで学校活動を支援するボランティア体制づくりなどを進めるため、県の協議会が本年度から取り組んでいるもので、希望する市町村には事業本部が設置され、小中学校と地域が連携したボランティア支援が行われている。

県内では本年度、30市町村に35の本部が設置され、143の小中学校が参加している。

上伊那では、伊那市と箕輪町が本部を設置しており、それぞれ小学校5校、中学校1校が参加している。

県教育委員会では、今後の課題として、市町村全域への支援体制の普及や、体制を継続できる取り組みの必要性を挙げている。 -

りんご学習感謝の会

伊那市東春近小学校の4年生は29日、りんご学習でお世話になった果樹農家の伊藤一路さん夫妻を招いて、感謝の会を開いた。

児童およそ60人が、伊藤さん夫妻と一緒に百人一首やゲームをして楽しんだ。

東春近小学校では、毎年4年生が伊藤さんの果樹園を借りてリンゴの栽培体験をしている。

感謝の会は、花摘みや摘果、収穫と1年を通して指導してもらった伊藤さんに感謝の気持ちを伝えようと開かれた。

子どもたちが作ったリンゴ入りのホットケーキなどが振る舞われ、全員で味わっていた。

児童代表は、「伊藤さんに丁寧に指導していただいたおかげで、おいしいリンゴが食べられました。ありがとうございました」と感謝の言葉を述べた。

伊藤さんは、「皆さんが世話を手伝ってくれたおかげで今年は豊作でした。体験で学んだ農作物を作る苦労を忘れずに、今後も頑張ってください」と話していた。 -

まんぷさんのポップ文字、イラスト講座開講

伊那市の勤労青少年ホームで27日夜、市内在住の漫画家・橋爪まんぷさんによる講座「POP文字、イラスト講座」が開講した。

同講座は、勤労青少年ホームが冬の講座の一つとして昨年から開講しているもの。この日は5人の受講者が集まり、POP広告を書くために必要な筆遣いを練習した。

POPは、お店の商品をPRするために使われる文字広告のことで、参加者の中には、実際に自分が働いている店でPOP広告を書いている人もいた。

ある女性は「なかなか上手くできないけど、文字を書くときに意識するようになった。読みやすい文字が書けるようになりたい」と話していた。

講座は3月までに7回開かれる予定で、受講者はその間イラストや、似顔絵も学ぶ。 -

美篶小の児童が青島の三峰川堤防で桜のせん定

伊那市の美篶小学校の児童は28日、三峰川堤防の桜並木の剪定をした。

この日は伊那市の桜守・稲辺謙次郎さんや、専門的なアドバイスを行っている信大農学部の井上直人教授などの指導で、2年生と6年生の児童が作業をした。

三峰川堤防の桜は、昔の桜並木の復活を願い、H9年に当時の美篶小4年生が植樹を始めたもの。それ以降美篶小では、桜並木に関わる活動を行っている。

現在は堤防の800mに59本の桜が植えられており、一番大きいもので高さ5m程に成長している。

剪定は込み合った枝に害虫が住みつき病気になるのを防ぐもので、今回初めて行われた。

児童らはノコギリを当てる角度や、切った後は消毒をするなどのアドバイスを受けながら作業を進めていた。

ある児童は「思ったより枝が固くてなかなか切れなかったが、大きく育ってきれいな花を咲かせて欲しい」と話していた。

2年生は、この日切った枝を使って人形を作り、春に予定している校内行事で販売するという。 -

「ソーラボ」のコンサート

和楽器と洋楽器がコラボレートした邦楽バンド「ソーラボ」のコンサートが24日夜、いなっせで開かれた。

ソーラボは、尺八に琴、ギター、パーカッションと、邦楽と洋楽の融合を目指し、2000年に結成したバンド。

メンバーは伊那市や駒ヶ根市で活動している演奏者5人で、この日は、邦楽にポップスとジャズの要素を組み合わせたオリジナル曲など12曲を披露した。 -

井上井月顕彰会 法人化で事業推進へ

漂泊の俳人井上井月について研究し文化事業や観光事業につなげようと活動する井上井月顕彰会が、より公的な活動を展開するため、一般社団法人「井上井月顕彰会」を設立した。

22日、設立後初めての理事会を開き、今後の事業計画を承認した。

会の中長期計画によると、主な事業はホームページの開設と運営、出版、映画製作。

今年は事業ごとに委員会を設置して事業を進める。

ホームページは、井月の人物像や俳句、石碑などを紹介するほか、顕彰会の活動も掲載する内容で、今年度中に立ち上げる計画。

出版は、第1弾として「井上井月全集」の再復刻版を出版する予定。

映画はドキュメンタリーで、去年から資料映像などの撮影が始まっている。2011年3月の完成を目指していて、制作費3000万円は寄付を募る計画。

堀内功会長は、「法人ができたことで全国的に井月の顕彰を進め、事業を実行に移していきたい」と話していた。 -

上伊那教育会所蔵秀作展

上伊那教育会が所蔵する美術作品の展示会が23日から、伊那市の県伊那文化会館で始まる。

作品展は、上伊那教育会が所蔵する文化財を地域の人たちに知ってもらおう竏窒ニ企画された。

美術品は伊那谷出身の美術家のものを中心に約60点を展示する。

作品の中には、現在の東京芸術大学初代校長の伊澤修二関連の資料や、日本画家の池上秀畝、洋画家の中村不折などの作品も展示されている。

この上伊那教育会所蔵秀作展は2月15日まで。 -

高遠高生が保育園でお話披露

高遠高校福祉コースの2年生が20日、伊那市の高遠第1保育園で、うちわを使って昔話を披露した。全園児約80人がお話を楽しんだ。

高遠高校の福祉コースでは、保育の授業で保育園を訪れ園児とふれあう機会を作っている。

準備は10月から進めていて、この日は「ネズミの嫁入り」など2つの昔話を披露した。

お話の間には、園児と一緒に動物が風邪をひいた歌を歌い、「手洗い、うがいをしっかりして風邪をひかないように」と呼びかけた。

ある生徒は、「練習は恥ずかしかったけれど、本番では大きな声で出来た。喜んでもらえたのでよかったです」と話していた。 -

高遠高校芸術コース作品展

高遠高校の芸術コースで、美術・書道を専攻している生徒の作品展が、伊那市役所で開かれている。

会場の伊那市役所1階市民ホールには、1年生から3年生の作品50点ほどが並んでいる。

この展示は、地元の人に生徒の作品を見てもらおうと、今年初めて行われた。

どの作品も授業の中で制作したもので、絵画は50号ほどの大きな作品が多いのが特徴。

関係者は、「1人1人テーマも違うし、書き方も違う。それぞれの子の思いをイメージしながら見てほしい」と話していた。

この展示は22日まで。 -

西箕輪上戸地区、大文字を倒す

伊那市西箕輪上戸に建てられていた大文字が20日早朝、住民らによって倒され、地区の伝統行事を締めくくった。

大文字は、年の初めの厄払いの行事として西箕輪上戸に伝えられているもので、今年も14日早朝、もみ殻などをつめた巾着を結びつけた大文字が、地区のほぼ中心となる辻に建てられた。

この日は、この大文字を倒す日で、早朝5時過ぎから住民が集まり、賑やかに作業を行った。

一説よると、この大文字は室町時代から行われていたとされている。過去には一度やめたこともあったが、村に疫病が流行したため、それ以降は毎年、欠かすことなく続けられているという。

大文字に結びつけられた巾着は1年の健康を守る縁起物とされ、集まった住民がそれぞれに持ち帰っていた。 -

伊那小児童が木曽でスキー教室

木曽のやぶはら高原スキー場で20日、スキー教室が開かれ、伊那小学校の児童が滑り方を学んだ。

この日は伊那小学校の3年生と5年生の児童が木曽郡木祖村にあるやぶはら高原スキー場でスキーを体験した。

伊那小学校のスキー教室は、これまで伊那スキーリゾートを使っていたが、休止に伴い今年から車で40分ほどで行ける木曽のスキー場を利用している。

やぶはら高原スキー場は標高1100メートルほどに位置し、初級者用のコースから上級者用まで楽しめる10のコースがある。

子どもたちは初級・中級・上級の3つの班に分かれインストラクターから指導を受けた。

今年からスキー教室に初めて参加する3年生の半分の児童が初心者だという。

子どもたちは、転び方の練習をしたり片足だけ板をはきバランスを取る練習をしていた。

また、上級者の児童はインストラクターの後をついて滑っていた。

県の発表によると、スキー場の利用者は平成4年のピーク時と比べ4割弱となっている。

スキー場の数は110カ所から104カ所に減少するなどスキーを取り巻く環境が変化しているという。

伊那市内の小学校でも伊那スキーリゾート休止に伴い、駒ヶ根と木曽でスキー教室を開くなどその影響が出ている。 -

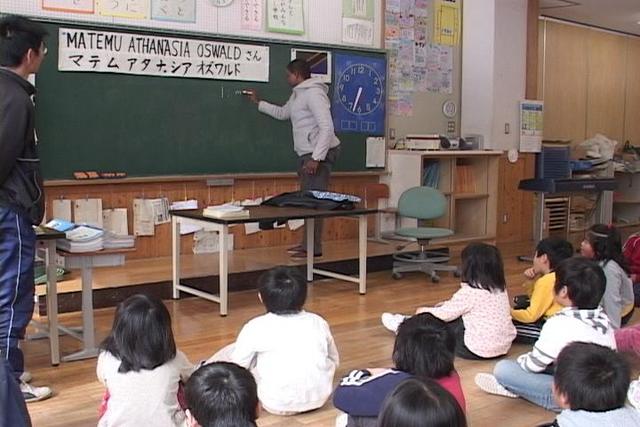

南部小児童と信大留学生が交流

信州大学農学部の留学生が20日、南箕輪村の南部小学校を訪れ、児童たちと交流を深めた。

南部小を訪れたのは中国、モンゴル、タンザニア、インドネシアからの留学生6人。

留学生との交流は、来年度からの英語の授業の導入に合わせ、さまざまな国の文化を知ろうと今回初めて行われた。

体育館での歓迎会では、児童が歌を歌ったり、留学生が一人ひとり自分や国のことを紹介した。その後、クラスごとに分かれて交流を深めた。

2年生のクラスでは、アフリカの国タンザニア出身のマテム・アタナシア・オズワルドさんが、タンザニアの言葉スワヒリ語で数字の読み方を教えた。

子どもたちは、タンザニアの食事や気温などを質問し、1年中温かくて冬がないと聞くと、「クリスマスはいつするのか」「サンタクロースはタンザニアにも来るのか」と次々に質問していた。 -

各地で獅子舞

伊那市西箕輪仲仙寺で18日朝、羽広区の小正月の伝統行事、五穀祭があり、羽広の獅子舞が奉納された。

羽広の獅子舞は雄獅子と雌獅子が同時に踊る全国的にも珍しい舞で、400年の歴史がある。

「阿吽の舞」では、雌獅子は口を大きく開けて静かに舞う一方、雄獅子は口をほとんどふさいだまま、は勇壮に舞う。

仲仙寺本堂では、笛や太鼓に合わせ、剣を手にした「剣の舞」や悪魔払いの舞などが、約15分にわたりって続き、アマチュアカメラマンなどが2頭の獅子の舞を写真に収めていた。

舞い合わせは前日の練習で初めて行ったが、保存会では「息が合い、うまく踊れたのではないか」と話していた。

222/(日)