-

伊那民泊協議会 今年度の受け入れ状況報告

旅行者が農家の家に宿泊する「農家民泊」の伊那市内の受け入れ軒数増加をはかる、伊那民泊協議会が6日に市役所で開かれ、今年度の受け入れ状況について報告されました。

この日は、市内で旅行者の受け入れを行う農家などおよそ20人が出席しました。

現在、農家民泊に登録している農家は60軒ですが、新型コロナの影響などにより、受け入れ体制が整っているのは15軒だということです。

受け入れ可能な農家が少ないことから、今年度予定されていた東京都新宿区の8校の宿泊について、農家民泊を中止にしたことが協議会で報告されました。

協議会では、今後広報誌の作成やSNSでの情報発信で、受け入れ軒数を増やしたいとしています。

-

内藤家 現当主に寒晒蕎麦を献上

伊那市の信州そば発祥の地 伊那そば振興会は、東京都を訪れ、高遠藩主だった内藤家の当主に、暑中信州寒晒蕎麦を献上しました。

10日は、信州そば発祥の地 伊那そば振興会の飯島 進会長が白装束に身を包み、内藤家17代当主の内藤 頼誼さんと、次期当主の頼克さんに寒晒蕎麦を渡しました。

献上式は、内藤家の屋敷があった新宿御苑近くの四谷区民ホールで行われました。

内藤家の二人は、寒晒蕎麦をじっくりと味わっていました。

江戸時代・8代将軍徳川吉宗の時代に、高遠藩主2代目当主の内藤頼卿が、暑中のご機嫌伺いとして、寒晒蕎麦の献上を始めてから、今年、300年の節目の年となりました。

その記念の年に、内藤藩主の子孫にそばを味わってもらいたいと、そばの献上式が行われました。

寒晒蕎麦は小寒から立春まで川の水に実を浸し、寒風で乾かす昔ながらの方法で作られています。

高遠での寒晒蕎麦の復活の取り組みは2000年から始まり、そのきっかけは山形県にありました。

高遠藩主・保科正之が転封したことで高遠から山形に伝わった寒晒の技法を、山形では一足先に復活させていました。

高遠での復活のきっかけとなった山形県の工藤 一夫さんも献上式にかけつけました。

無事に献上することができ、伊那そば振興会の飯島会長は安堵した様子でした。

寒晒蕎麦は、高遠町の7軒のそば店で23日から提供が始まります。

-

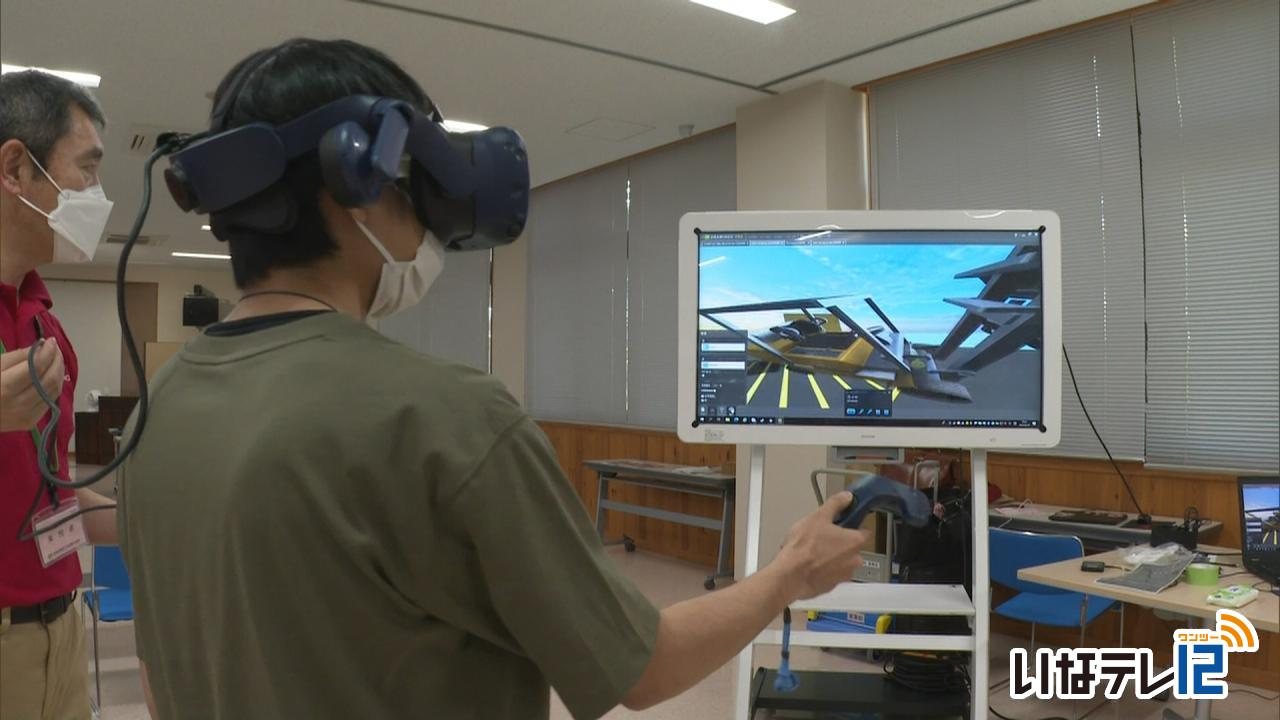

南信工科短大 VR技術体験

南箕輪村の南信工科短期大学校の2年生は、最新の技術を身につけようと、VR技術を6月29日に体験しました。

この日は、機械システム科と電気システム科の2年生20人がVR技術を体験しました。

VR技術は、製品の使用感などのシミュレーションや機械操作のトレーニングなど、製造業での活用が広がっています。

また、コストと時間がかかる製品の試作も仮想空間の中で行うことができるため、より効率的に作業を進めることができるということです。

学生たちは、仮想空間の中で移動したり、ものを動かしたりしていました。

南信工科短期大学校では「最新の技術に触れることで、今後どのように活用できるかを考えながら学んでほしい」と話していました。

-

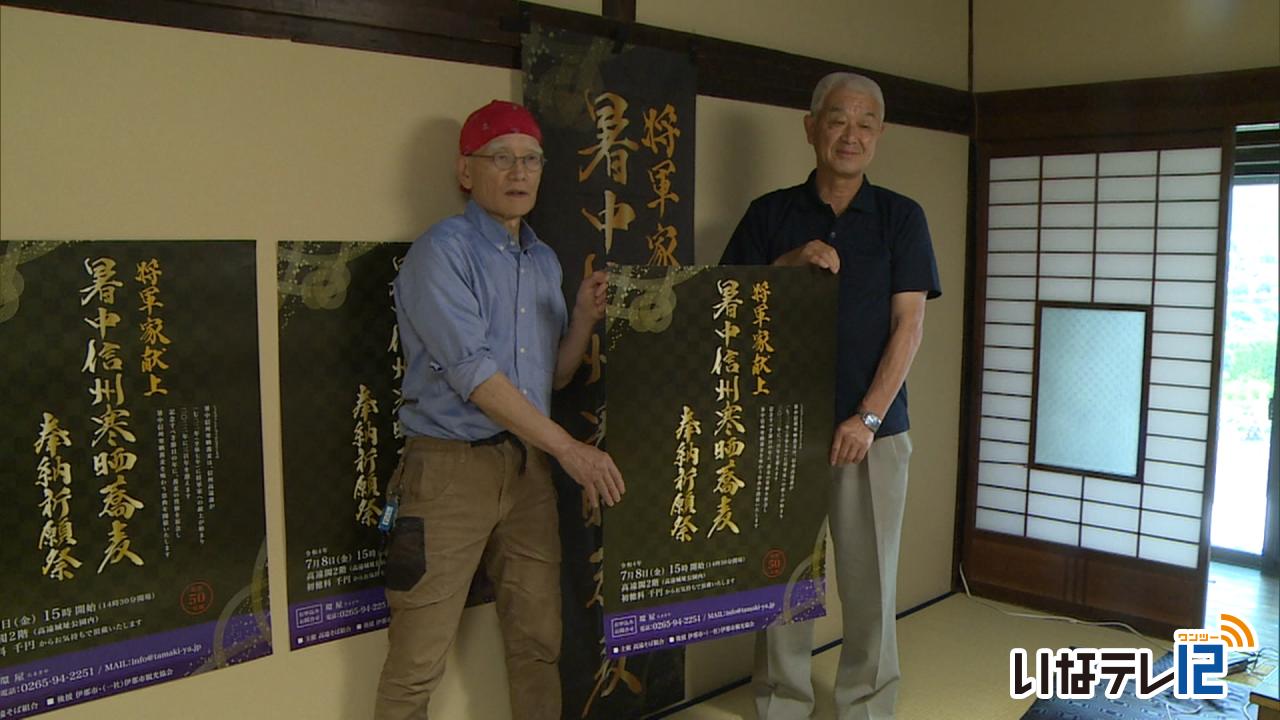

「寒ざらしそば」献上300年で8日に奉納祈願祭

江戸時代に高遠藩が将軍家に「寒ざらしそば」を献上し始めてから今年で300年になります。それを記念し、そば店の店主らでつくる高遠そば組合は、奉納祈願祭を8日に高遠閣で行います。

1日は、高遠そば組合の守屋豊組合長と相談役で信州そば発祥の地伊那そば振興会の飯島進会長が概要を説明しました。

寒ざらしそばは、そばの実を小寒から立春まで川に浸し、寒風にさらして乾かすものです。

それにより甘味が増し、保存性が高まるということです。

高遠藩では、1722年から暑中の御機嫌伺いとして将軍に献上していたとされています。

高遠そば組合では、献上開始から今年で300年になることを記念し、寒ざらしそばを多くの人にPRしようと奉納祈願祭を企画しました。

祈願祭は、8日の午後3時から高遠閣で行います。

そばの豊作を祈願し、組合の職人がそばを奉納して参加者に振舞います。

10日には旧高遠藩主の内藤家にそばを贈る献上式を東京都新宿区で行う予定です。

23日からは、高遠町内の7店舗で寒ざらしそばの提供が始まります。

奉納祈願祭への参加は定員50人で、一般社団法人環屋で申し込みを受け付けています。

-

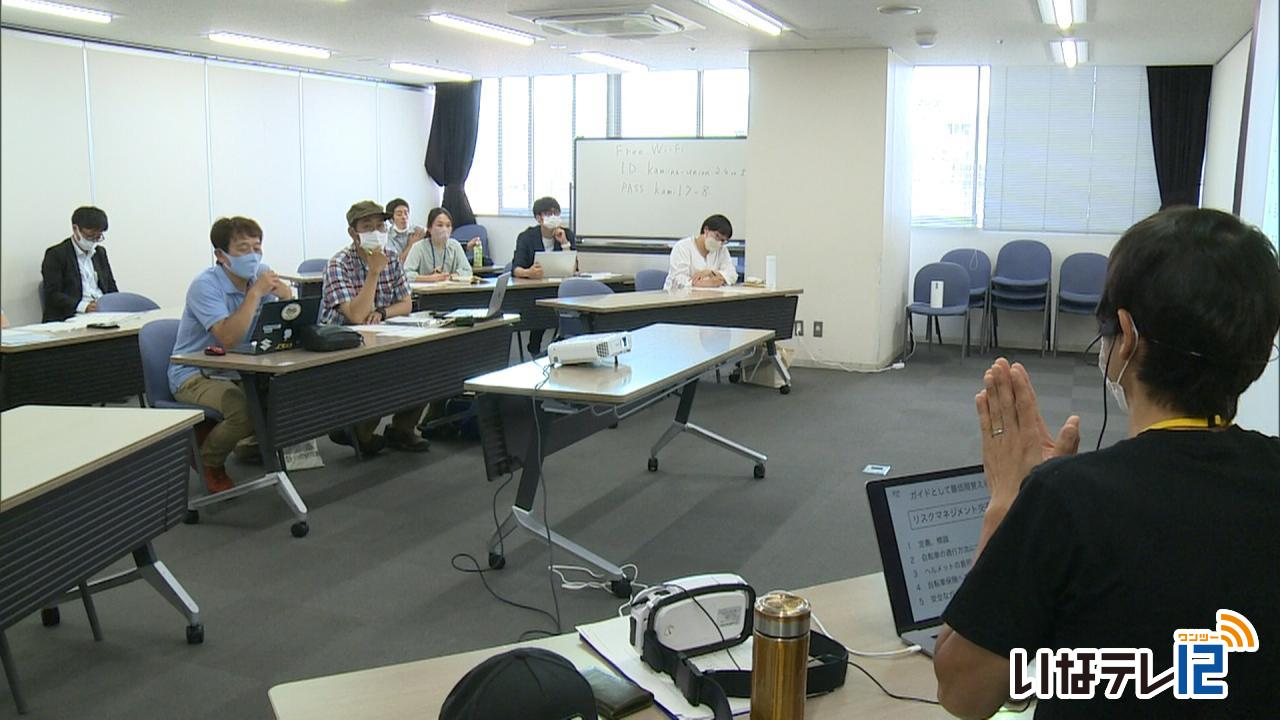

サイクルツーリズム 上伊那周遊ルートを作成

長野伊那谷観光局は、自転車を活用した観光「サイクルツーリズム」の受け入れ体制を強化しようと、今年度周遊ルートの作成に取り組みます。

Nきょうは、今年度1回目のツーリズムガイドの講座が、伊那市のいなっせで開かれました。

講師は、辰野町在住のまちづくりサイクルアドバイザーの小口 良平さんが務めています。

長野伊那谷観光局では、令和2年度から上伊那のサイクルツーリズムについての取り組みを始めました。

これまでに、6つのコースを開発し、マップを作りました。

今年度は、上伊那8市町村すべてをめぐるコースの開発に取り組みます。

想定されるのは走破するのに2泊3日ほどかかるコースです。

受講生たちは、宿泊地や、飲食店などのコンテンツを出し合い、1つのルートを決めていきます。

講座は、11月まで8回開かれる予定で、作成したルートの試走を繰り返し、まとめを行う予定です。

-

伊那労基署と基準協会が企業の取り組みを聞き取り

伊那労働基準監督署と伊那労働基準協会は、7月の「全国安全週間」に先立ち、伊那労働基準協会に加盟する企業を訪問して、取り組みの聞き取りや意見交換を15日に行いました。

伊那労働基準監督署の松尾直彦署長と伊那労働基準協会の宮脇喜夫事務局長らが南箕輪村の大明化学工業株式会社を訪れました。

大明化学は工場内で発生した危険事故につながる「ヒヤリハット」の中から化学物質の溶解水がはねて目に入りそうになった事例を紹介しました。

改善策としては、フェイスシールドをして作業を行うようにしたということです。

7月1日から7日までは「全国安全週間」となっています。

例年は、管内の事業場の安全パトロールを行っていますが、新型コロナの影響で中止にしました。

代わりとして、代表2社の安全衛生管理や活動状況のヒアリング、意見交換を行いました。

松尾署長は「工場作業は安全対策がしっかりされていることが確認できた」と話していました。

-

あるしん令和3年度純利益 2.4%減の2億6,200万円

アルプス中央信用金庫は、令和3年度の決算を22日に発表し、純利益は2.4%減の2億6,200万円でした。

アルプス中央信用金庫の令和3年度の純利益は、店舗廃止などにより固定資産の減損損失を3,100万円計上し、前の期と比べ、600万円、2.4%減の2億6,200万円でした。

本業のもうけを示すコア業務純益は、有価証券利息配当金と、投資信託解約益が減少したことから、前の期と比べ、3億円減の1億5,400万円と大幅減となりました。

預金額は、前の期同様、先行きの見通しに不透明感が強いことから、59億円増の3,380億円でした。

貸出金は、住宅ローンが堅調に増加し、28億円増の1,340億円でした。

新型コロナの感染状況により先が見通せないことから、アルプス中央信用金庫では、「経費などを削減しながら、収益を確保していきたい」としています。

-

夏至にソースかつ丼を「夏の陣」

21日は夏至です。

伊那市と南箕輪村の16店で作る伊那ソースかつどん会は21日、夏至にソースかつ丼を食べることを定着させようと「夏の陣」と題したイベントを初めて行いました。

伊那市西町の田村食堂です。

昼時には、訪れた人たちがソースかつ丼を味わっていました。

「夏の陣」は、土用の丑の日にうなぎを食べるように、夏至にはソースかつ丼を食べてもらおうと、伊那ソースかつどん会が初めて行ったものです。

それぞれの店舗で21日を挟んで数日間、特別メニューの提供などを行っています。

田村食堂では21日から3日間、ソースかつ丼に小鉢が1品サービスされます。

かつどん会では、来年もこのイベントを行い、地域に定着させていきたいとしています。

-

ユウキ食品伊那工場 起工式

伊那市が企業誘致した調味料などの販売・製造を行う東京都のユウキ食品株式会社の伊那工場の起工式が11日、行われました。

起工式には、ユウキ食品株式会社や市の職員などおよそ20人が出席しました。

伊那工場は、小黒川スマートICから400mほど西側にある小黒原産業適地に建設されます。

ユウキ食品は、1974年に東京都で創業し調味料やドレッシングなど800種類を超える商品を製造・販売しています。

コロナ禍で家庭で過ごす時間が増え需要が高まっていることから生産体制を拡大しようと伊那市に進出を決めました。

工場は国内に、協力工場を含めて7か所あり、伊那工場は県内3か所目です。

建物は、鉄骨4階建て、延べ床面積は2260平方メートル、総事業費は22億円となっています。

伊那工場では顆粒スープを製造する計画で、来年7月の完成を予定しています。

起工式に出席した、田中秀和社長は「豊富できれいな水が進出の決め手になった。景観に配慮した建物にして見学も受け入れていきたい」と話していました。

-

夏至にはソースかつ丼を「夏の陣」でPR

伊那市と南箕輪村の16店でつくる伊那ソースかつどん会は、土用の丑の日にうなぎを食べるように、夏至にはソースかつ丼を食べることを定着させようと、今年から「夏の陣」と題してイベントを行います。

8日は、伊那市内でソースかつどん会がイベントについての記者会見を開きました。

ソースかつどん会の北原英之代表は、「豚肉のビタミンBを多く含むソースかつ丼を食べて暑い夏を乗り切ってもらいたい。」と話していました。

イベントは「夏の陣」と銘打ち、土用の丑にウナギを食べるように、夏至にはソースかつ丼を食べることを定着させたいというものです。

イベントは、加盟店16店で、夏至当日と、前後1週間ほどの期間、それぞれに工夫したサービスを行うとしています。

-

山小屋で使う味噌の仕込み作業

伊那市観光株式会社が運営する中央アルプスと南アルプスの山小屋で使う手づくり味噌の仕込みが5月24日、伊那市内で行われました。

作業を行ったのは、西駒山荘、仙丈小屋、塩見小屋の管理人です。

ゆでた伊那市産の大豆を専用の機械ですりつぶしていきます。

大豆は冷まして、塩や麹と混ぜ合わせていきます。

24日は味噌およそ150キロ分を仕込みました。

完成した味噌は、それぞれの山小屋で主に味噌汁として提供されます。

山小屋の営業は、仙丈小屋が6月15日から、塩見小屋が7月1日から、西駒山荘が7月9日からです。

今年も新型コロナ感染防止で定員を減らして営業するということです。

-

しんわの丘ローズガーデン バラ祭り開催へ

伊那市高遠町のしんわの丘ローズガーデンでは4日からバラ祭りが行われます。

花は現在見頃を迎えています。

しんわの丘ローズガーデンの約10,000平方メートルの敷地に270品種のバラおよそ3,000株が植えられています。

遠くには中央アルプスと高遠町の景色を望むことができます。

2日はバラ祭り前にも関わらず多くの人が訪れていました。

今は大輪系やツルバラなど早咲きの花を中心に見ごろとなっています。

花は例年に比べて1週間ほど早く咲き始めたということです。

しんわの丘ローズガーデンは2007年にオープンし、バラ祭りは今回で14回目を迎えます。

2021年のバラ祭りには、およそ7,000人が訪れたということです。

しんわの丘ローズガーデンバラ祭りは4日から19日までです。

入園料は大人300円、子ども150円となっています。

祭り期間中はバラの苗木の販売や育て方講習会も開かれるということです。

土日にはシャトルバスが若宮臨時駐車場を発着に無料で運行するということです。

なお2023年6月には「ばら制定都市会議in伊那」が開催されるため、8月から2023年3月まで行われる改修工事期間は閉園になるということです。

-

4月の月間有効求人倍率 1.49倍

上伊那の4月の月間有効求人倍率は、前の月を0.05ポイント下回る1.49倍となりました。

4月の月間有効求人数は

3,986人、月間有効求職者数は2,674人で、月間有効求人倍率は1.49倍となりました。

全国は1.23倍、県は1.5倍となっています

雇用情勢については、「一部に弱い動きが続いているものの、着実に改善が進んでいる」と判断を据え置いています。

ハローワーク伊那では「製造業は全体として回復傾向にあり、倍率が前の月を下回ったことについて現状では大きな落ち込みとはとらえていない」と話していました。

-

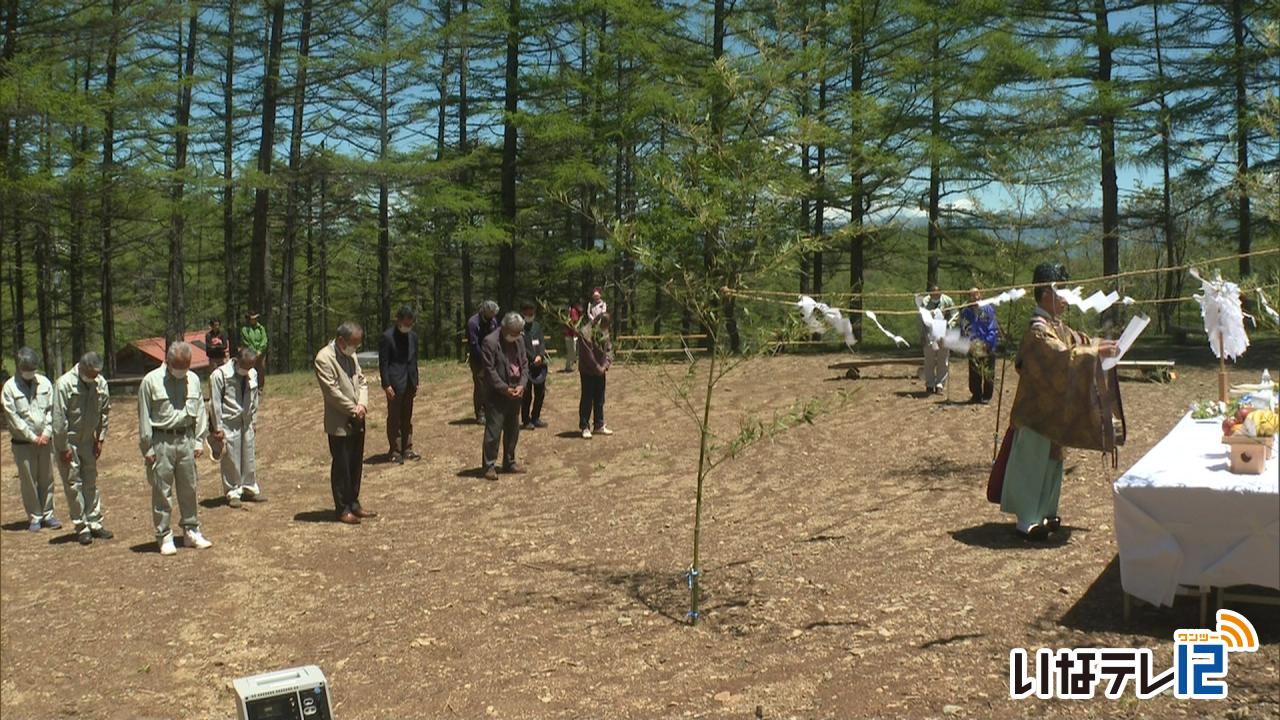

入笠山の安全祈願祭縮小して開催

伊那市と富士見町にまたがる入笠山の無事故を祈る安全祈願祭が入笠山登山口で28日に行われました。

神事には伊那市や富士見町、JA上伊那などでつくる入笠山観光連絡協議会のメンバーおよそ10人が出席しました。

例年は開山式でアルプホルンの演奏などが行われていますが、新型コロナウイルス感染防止のため、3年連続で安全祈願の神事のみ行われました。

一般登山者への記念品の配布も行いませんでした。

登山者は、登山口から30分ほどの山頂を目指していました。

入笠山は標高1,955メートルで、山頂では360度のパノラマが楽しめます。

28日は山頂からは富士山を眺めることができました。

登山者は諏訪湖などを見ながらお弁当を食べていました。

入笠山観光連絡協議会では「事故なく安全に登山を楽しんでもらいたい」と話していました。

-

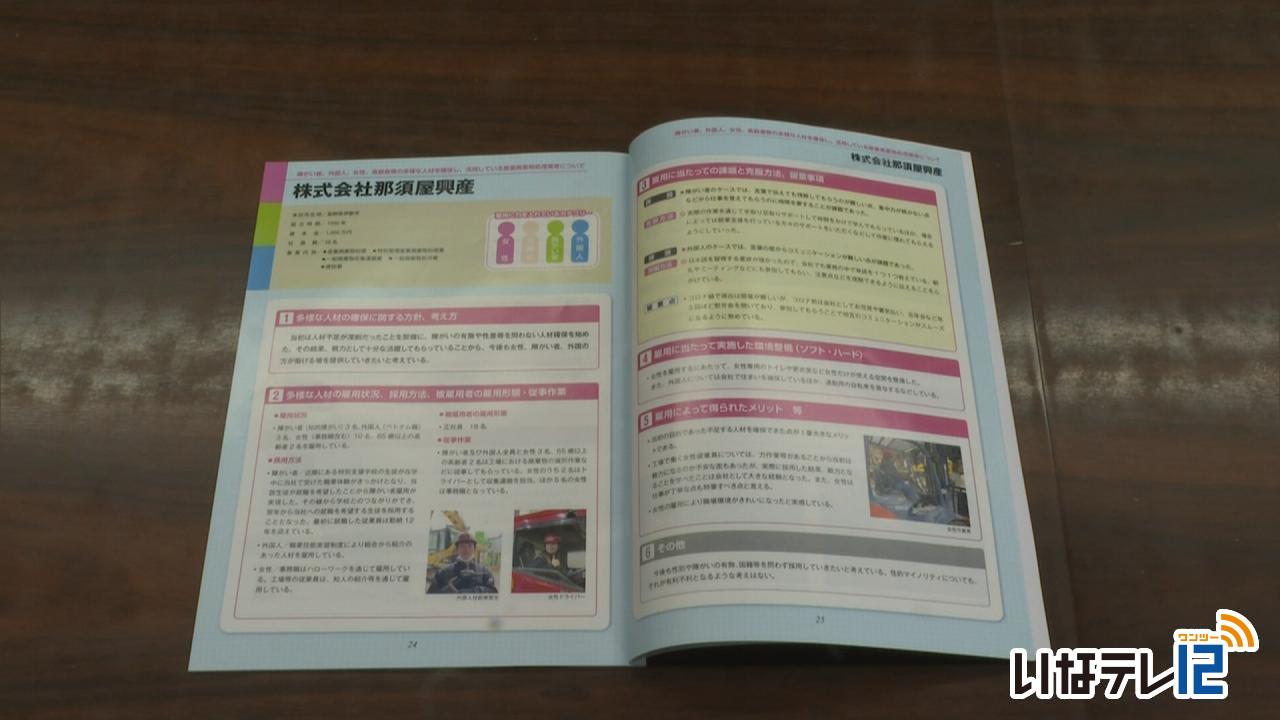

那須屋興産の取り組みを環境省が紹介

伊那市西町の廃棄物処理業者の株式会社那須屋興産は障がい者や外国人など多様な人材確保に向けた取り組みが環境省の事例集に掲載されました。

那須屋興産は38人いる社員の内、障がい者や外国人、女性、65歳以上の高齢者を半数近くの18人雇用しています。

30代から50代の男性の人材確保が難しくなってきていることから、10年前から障がい者や外国人、高齢者などの雇用に取り組んできました。

この取り組みは環境省が作成した令和3年度の「産業廃棄物処理業における多様な人材確保に関する取り組み事例集」の全国の15社の一つとして紹介されました。

那須屋興産では、障がいがある社員には時間をかけて作業に慣れていけるようサポートを行っていて、勤続12年を迎えた社員もいるということです。

ほかに外国人社員の住宅の確保を会社で行っています。

-

おもてなし認定のソフト販売

南箕輪村の合同会社ロンカンフリエのソフトクリームが酪農家のおもてなし牛乳を原料として使う商品に認定されました。

26日に伊那市のJA上伊那本所で認定式が行われ、ロンカンフリエ代表の楠好延さんに認定証が贈られました。

酪農家のおもてなし牛乳は上伊那地域の若手酪農家が企画・開発した牛乳です。

そのおもてなし牛乳の普及を図ろうと上伊那地域酪農協議会が認定制度を設けていて今回で10品目目となります。

ロンカンフリエは南箕輪村大芝高原道の駅で味工房ガレットカフェを経営していて今回の認定により、酪農家のおもてなしソフトクリームを税込み380円で販売しています。

楠さんは「おもてなし牛乳の素材の味を生かしたソフトクリームです。大芝を訪れた人たちの思い出の味になればいいと思います。」と話していました。

-

伊那谷の魅力再発見 笹本さん講演会

長野県立歴史館特別館長の笹本正治さんによる、伊那谷の魅力についての講演会が17日、JA上伊那本所で開かれました。

講演会では笹本さんが、

「伊那谷の宝物~次世代に受け継ぐべき資産~」をテーマに話をしました。

自分で撮影した写真を使いながら伊那谷の自然や文化などを紹介していました。

この講演会は、市町村や地元企業などで作る一般社団法人長野伊那谷観光局が、地元の良さを再発見してもらい地域一体となって旅行者を迎え入れる環境づくりについて考えようと開いたものです。

会場には上伊那の市町村長や観光局会員など、およそ50人が集まりました。

この講演会の様子は、7月にご覧のチャンネルで放送を予定しています。

-

横山維者舎 酒米田植え

伊那市横山の有志でつくる「横山維者舎」は、今年も、日本酒を作るための酒米を栽培します。

4日は田植えが行われました。

4日は、横山の田んぼで、酒米「美山錦」の田植えが行われました。

維者舎のメンバー15人ほどが集まり、3.8アールの田んぼに苗を植えていきました。

維者舎は、横山の有志で作る団体です。

伊那市の蔵元「宮島酒店」の協力を得て、オリジナルの日本酒「維者舎」を作っています。

酒米は、ほかから農薬などが流れ込まないように、山すその田んぼで、低農薬で栽培しています。

横山は900メートル以上と、標高が高いので酒も引き締まった味になるということです。

稲刈りは9月下旬を予定していて、酒は12月に出荷を予定しています。

-

仕入価格上昇 88.8%の企業が「悪影響がある」と回答

アルプス中央信用金庫が四半期に一度発表している「伊那谷・経済動向 中小企業景気レポート」によりますと、最近の原材料・仕入価格の上昇について、88.8%の企業が「悪影響がある」と回答したことが分かりました。

レポートは、アルプス中央信用金庫が取引先192社に対し、四半期に一度調査を行っているものです。

原材料・仕入価格の上昇について、収益に「多少悪影響がある」と答えた企業が最も多く47.1%、次いで「かなり悪影響がある」が38.8%、「危機的な悪影響がある」が2.9%で、全体の88.8%が「悪影響がある」と答えています。

一年前と比較して仕入価格はどの程度変化したかの問いには、「5%から10%の上昇」と回答した企業が11.2%と最も多くなっています。

どの程度販売価格に転嫁できているかとの問いには、「ほとんど転嫁できていない」が最も多く27.6%、続いて「ある程度できている」「多少できている」が同率の23.5%となっています。

1月から3月の業況は、「良かった」とする企業は19.4%、悪かったと答えた企業は44.1%で業況判断指数はマイナス24.7と8.7ポイント悪化しています。 -

3月有効求人倍率1.54倍

上伊那の3月の月間有効求人倍率は、前の月を0.01ポイント上回る1.54倍となりました。

3月の月間有効求人数は4,112人、月間有効求職者数は2,669人で、月間有効求人倍率は1.54倍となりました。

全国は1.22倍、県は1.45倍となっています

雇用情勢については、「一部に弱い動きが続いているものの、着実に改善が進んでいる」と判断を据え置いています。

月間有効求人数は令和元年7月以来4千人を超えました。

ハローワーク伊那では「ウクライナ情勢や物価の上昇、円安などがあり、どんな形で雇用に影響が出てくるのか注視していかなければならない」と話していました。

-

南アルプス林道バスが今シーズンの運行開始

伊那市営南アルプス林道バスの今シーズンの運行が25日から始まりました。

伊那市長谷の南アルプス林道バス営業所で、テープカットが行われ運行開始を祝いました。

新型コロナ感染防止のため、車内は換気を行い、会話は控えるよう呼びかけています。

運行期間は11月15日までの予定で、6月14日までは歌宿まで、15日からは北沢峠まで運行するということです。

バスは例年およそ4万人が利用していますが、去年は新型コロナの影響や大雨の土砂崩落による通行止めが続き、2万5,264人でした。

-

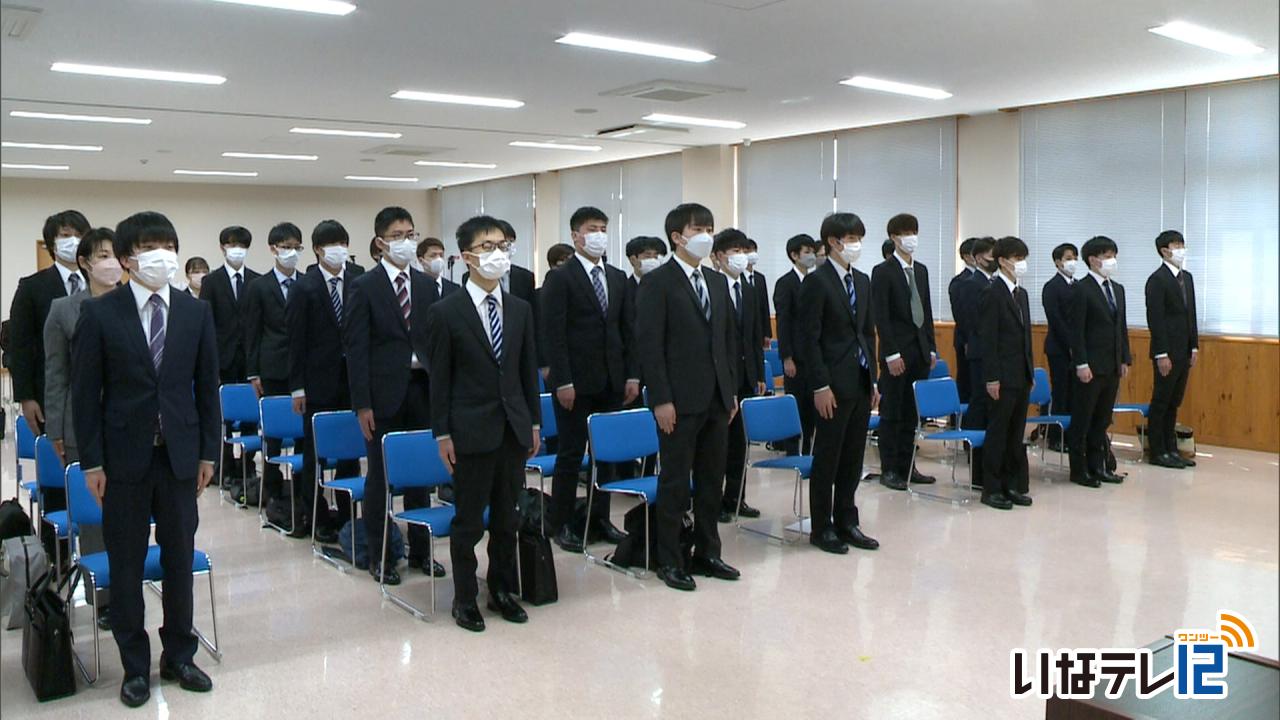

南信工科短大入学式 34人が新たなスタート

南箕輪村の長野県南信工科短期大学校の入学式が、11日に行われ、34人が学校生活をスタートさせました。

今年度入学したのは、機械システム学科・電気システム学科ともに17人の合わせて34人です。

これまでの機械・生産技術科と電気・制御技術科からそれぞれ学科名が変わりました。

この他、6か月の短期課程に7人が入学しました。

今年度就任した武田三男校長は、「科学技術の確かな実力を養い、実社会の舞台で活躍されることを強く期待している」と式辞を述べました。

新入生を代表して、電気システム学科の登内翔也さんは、「これからの産業の担い手になるため、学校生活を有意義なものにします」と誓いの言葉を述べました。

新入生34人のうち、南信が28人、中信が5人、北信が1人で、このうち16人が上伊那出身となっています。 -

今年のみのわ祭り 小規模集客イベントを開催

みのわ祭り実行委員会が4日開かれ、今年のみのわ祭りは、松島仲町周辺での歩行者天国は行わず、町役場周辺で小規模集客イベントを行うことが承認されました。

4日は松島の産業支援センターみのわで実行委員会が開かれ、今年のみのわ祭りの日程や役員体制が承認されました。

日程は7月30日土曜日で、町役場・町文化センター・町地域交流センター周辺を会場に、新型コロナ感染対策をとって小規模集客イベントを行う方針で、テレビ・オンラインを活用した特番配信も合わせて計画しています。

花火は打ち上げ花火・手筒花火を含めて実施の方向で検討しているということです。

詳しいイベントの内容は今後実行委員会で検討するとしています。

-

高遠城址公園 開花宣言

伊那市は5日高遠城址公園タカトオコヒガンザクラの開花宣言を出しました。

満開は10日頃と予想しています。

高遠城址公園で一番早く咲く南口ゲート近くにある標本木の桜が咲いたことから開花宣言が出されました。

タカトオコヒガンザクラの開花は例年並みで去年より10日遅い開花となりました。

高遠城址公園の桜を管理する桜守の西村一樹さんは「コロナ禍で制限もあるが楽しんでもらいたい」と話していました。

高遠城址公園内の桜はまだつぼみですがピンク色に色づいていました。

5日は平日にもかかわらず県内外から訪れた人の姿がありました。

高遠城址公園はあすから有料となり入園料は大人500円、子ども250円となっています。

開園時間は午前8時から午後5時で開花の最盛期は午前6時から午後9時です。

新型コロナの感染防止対策として検温やマスクの着用を呼びかけているほか入園時に連絡先を登録することになっています。

-

町内外の飲食店 春のごちそうお弁当市

箕輪町内の飲食店有志で作るみのわACTIVITY協会は、テイクアウトマーケット 春のごちそうお弁当市をイオン箕輪店で3日開きました。

3日はイオン箕輪店の屋外の特設会場でテイクアウトマーケットが開かれました。

販売前にはおよそ70人が列を作っていました。

価格は1,000円からで、町内外の15店舗から25種類以上の弁当が並びました。

このイベントは、町内の飲食店有志などでつくるみのわACTIVITY協会が、コロナ禍でもこれまで多くの支援を受けたことから、地域の人たちに感謝の気持ちを伝えようと企画したもので、今回で2回目です。

3日は約450食が用意され、1時間でほぼ完売したということです。 -

高遠町で自転車レンタル始まる

伊那市高遠町で地元活性化などに取り組む、一般社団法人環屋は、竹松旅館とJRバス関東株式会社と協力し、1日から町内を自転車で巡ることができるレンタル自転車のサービスを始めました。

自転車のレンタルは、高遠駅向かいの旧岡部邸で行っています。

環屋と竹松旅館、JRバス関東が、自転車で桜の名所などを観光してもらおうと、1日から始めました。

自転車は電動アシスト付きで、12台用意されています。

レンタル自転車は、1日から20日までの期間限定で、営業時間は午前10時から午後4時です。

利用できるのは、中学生以上で、1時間税込み550円です。

●お問合せ 環屋

電話080-2226-3202

-

伊那市新産業技術推進協議会の部会を改編

伊那市新産業技術推進協議会が開かれ、事業分野ごとに分かれた7部会を6部会に改編することが30日に承認されました。

協議会は会場とオンラインでつなぎ行われ、委員やアドバイザーおよそ60人が出席しました。

産学官が連携して人工知能AIやロボット、ドローンなどの新産業技術を活用するものです。

事業分野ごとに分かれた7部会のうち、スマート農業部会とアメニティ定住部会については協議会から除外します。

また新たにコネクテッド保健福祉部会を加え、6部会とします。

コネクテッド保健福祉部会は、国民の健康志向の高まりや新型コロナへの対応など保健・福祉政策でのICT活用によるサービス提供について取り組むものです。

協議会では、新産業技術を生かし伊那市の活性化に向けて取り組む分野や施策をまとめた第2期伊那市新産業技術推進ビジョンについて来年度中に策定するとしています。

-

高遠城址公園 公園開き

伊那市高遠町の高遠城址公園の公園開きが27日行われました。

27日は、高遠第2・第3保育園の園児や関係者らが桜雲橋を渡り、開門を宣言しました。

例年早く開花する公園南側です。

桜のつぼみが赤く膨らんでいました。

気象情報会社のウェザーニューズでは23日現在、高遠城址公園の桜の開花を4月4日と予想しています。

今年の高遠城址公園さくら祭りも去年に引き続き新型コロナ感染対策をとって行われます。

飲食は指定されたエリアのみ可能となっています。

シート等を敷いての飲食は禁止で、飲酒は全面禁止となっています。

高遠城址公園の有料入園期間は咲き始めから散り終わりまでで、料金は大人500円、子どもは250円となっています。

-

箕輪町内の観光地をVRで 動画制作

箕輪町は、最新映像技術VRで町内の観光地を見ることができる動画を制作しました。

特設サイト「360°VRで巡る長野県箕輪町」では、もみじ湖とながた自然公園を立体的な動画や解説付きの写真で見ることができます。

動画では、ドローンで撮影された立体的な映像で、自分の目線に合わせて様々な角度から散策できます。

もみじ湖の動画では、紅葉シーズンの空中散歩なども楽しむことができます。

写真で巡ることができる静止画ツアーでは、施設の場所や豆知識などが掲載されています。

箕輪町は、新型コロナの影響で外出を控える人が多い中、最新技術のVR映像を使って、収束後の首都圏からの誘客や町への関心を深めてもらおうと、動画を制作しました。

特設サイト「360°VRで巡る長野県箕輪町」はきょうから公開されていて、箕輪町のホームページから見ることができます。

スマートフォンやタブレット端末でも閲覧可能で、より立体的に楽しめるVRゴーグルでも見ることができるということです。

-

かやの山荘 今シーズンから宿泊を中止に

箕輪町の萱野高原にある宿泊施設かやの山荘は、施設の老朽化により、今シーズンから宿泊を中止します。

これは25日に役場で開かれた定例記者懇談会で報告されたものです。

萱野高原の宿泊施設かやの山荘は、老朽化により、利用者の安全が確保できないことから、今シーズンから宿泊を中止します。

また、併設されている展望棟への立ち入りも禁止するということです。

かやの山荘の建物の一部は、萱野高原キャンプ場の利用客の受付などに使われるということです。

展望棟は、昭和30年代に建設されたということで、今後は耐震診断調査などを実施し、利用方法を検討していくということです。

252/(水)