-

ニシザワ箕輪ショッピングタウンオープン

箕輪町三日町の国道153号線バイパス沿いに4日、ベルシャイン箕輪店を中心としたニシザワ箕輪ショッピングタウンがオープンした。午前9時のオープン前には、ベルシャイン箕輪店前に長蛇の列ができた。

同ショッピングタウンにはベルシャイン箕輪店のほかに、ニシザワ直営の南信地区最大規模の書店「TSUTAYA」やテナントとしてゲームセンターの「SAINT」などがある。

買い物客らは「ここに大きな店ができて便利」「バイパスが早く伊那までつながってくれると」「近くに本屋がなかったから助かる」と話していた。 -

名水地ビール「伊勢滝の風」、2年ぶり4日に発売開始

宮田村の酒販店が共同企画した名水地ビール「伊勢滝の風」が4日、村内7店舗のみで発売を開始する。当日は飲み放題の発売記念パーティーを村内で開催。2日は醸造する新田区の南信州ビール駒ケ岳醸造所でビン詰め作業があり、初回出荷分の500本を準備した。

標高1900メートルにある村内でも評判の湧水を使用。昨年は一昨年の豪雨災害の影響で採水ができず、2年ぶり3回目の醸造となった。

6月初めに関係者が協力して採水し、仕込みを開始してから約1カ月。

順調に発酵熟成し、「華やかな香りを残しつつ、キレのあるのどごしが味わえる。伊勢滝の水を感じられるビールに仕上がった」と、同醸造所の竹平考輝所長も太鼓判を押す。

千リットルの限定発売で、価格は330ミリリットルビン一本500円。4日午後6時半からは、オードブルなども用意してJA宮田支所で発売記念パーティーを開く。

会費は2千円で、チケットは「伊勢滝の風」を取り扱う7店(入田細田酒店、喜多屋酒店、正木屋酒店本店、同バイパス店、伊東酒店、スーパーこいち、Aコープ宮田店)で販売中。

問い合わせは入田細田酒店85・2105まで。 -

北川製菓の洋菓子が全国菓子大博覧会で名誉総裁賞

北川製菓(本社駒ケ根市)の洋菓子「ドゥスールカスタード」が、寛仁親王が名誉総裁を務める4年に1度の全国菓子大博覧会で名誉総裁賞(技術部門)を受けた。北川浩一社長は「品質が評価されてうれしい」と喜んでいる。

ドゥスールカスタードはカスタードクリームの入ったソフトケーキ。

賞味期間は60日と長いが、柔らかな食感を損なうことなく作りたての味わいが楽しめる人気商品で、スーパーやコンビニ、キヨスクなどで販売している。

同博覧会は全国の菓子に関連する組合が開き、今回は兵庫県姫路市であった。同製菓は初出展で、数ある全国の名菓を抑えて快挙を成し遂げた。

先日発売を開始した焼きドーナツに続き、もち入りアンドーナツなど新製品の開発も次々と進んでおり、「受賞を契機に今後も開発型の企業としてまい進していく」と北川社長は話した。 -

ニシザワ箕輪ショッピングタウン4日にオープン

箕輪町三日町の国道153号バイパス沿いに、ベルシャイン箕輪店を中心としたニシザワ箕輪ショッピングタウンが4日、オープンする。1日、しゅん工式があり、地権者、工事関係者、町関係者ら約40人が出席し、完成を祝った。

ショッピングタウンは、ベルシャイン箕輪店のほかに、ニシザワ直営の南信地区最大規模の「TSUTAYA」、テナントとしてアミューズメントパーク「SAINT」などがある。商圏は箕輪町南部、南箕輪村、伊那市北部を見込む。

伊那市に本社を持つ総合小売業「ニシザワ」(荒木康雄社長)が展開するベルシャインは5店舗目。アメリカンスタイルの鉄骨造り平屋建てで、売り場面積は3300平方メートル。天井は6・5メートルと高く、ゆったりとした空間を作り出している。従業員は約100人。

安心・安全を意識し「原材料は国産」「食品添加物は不使用」などにこだわった食品をはじめ、日用品、衣料品、生活関連商品をそろえる。

4日は午前9時から。6日までオープニングイベントとして、花ポットや紅白まんじゅうなどを先着500人にプレゼントする。

ベルシャイン箕輪店の営業は午前10時(日曜日9時半)縲恁゚後10時。年中無休(臨時休業あり)。

問い合わせは、同店(TEL98・8111)へ。 -

【輝く!経営者 その後 ネクストエナジー・アンド・リソース 伊藤敦社長】

ネクストエナジー・アンド・リソース株式会社

◆駒ケ根市中沢4753竏・

◆2003年12月設立

◆資本金4000万円

◆従業員9人

◆TEL0265・87・2070

◆FAX0265・87・2071

◆URL www.nextenergy.jp/

◆本紙の長期連載企画「上伊那・輝く!経営者」で04年7月に紹介。

「このまま環境破壊が続いたら地球はどうなってしまうんだ。自分にはいったい何ができるんだ」。熱帯雨林の乱伐の実態を知ったことがきっかけで高まった地球環境保護への思いから、居ても立ってもいられずに03年、会社を設立。ビジョンに「自然エネルギーにより、2031年までに原子力発電所1基分に当たる電力量約100万キロワットを供給する設備を普及させる」を掲げ、自然エネルギーのパイオニアとしてさまざまな事業に挑戦してきた。

この間の4年半、環境問題に対する社会の意識は大きく様変わりし、同社の事業の柱も設立当時の風力発電と小水力発電から太陽光発電へと大きくシフトしてきた。環境保護が国際社会の最優先課題となりつつある現代にあって、時代の最先端を走る企業の取り組みはどんなものか。そして、伊藤社長が見据えるこの地球の未来とは竏秩B -

駒ケ根商工会議所が永年勤続従業員を表彰

駒ケ根商工会議所(山下善広会頭)による第54回永年勤続従業員表彰式が25日、同所であり、勤続5年から20年までの205人に対し、山下会頭から表彰状が手渡された=写真。

長年業務に従事し、企業や地域の発展に貢献してきた永年勤続者を表彰するもので、本年は昨年の54人から大きく増加し、205人が表彰を受けた。

勤続40年で表彰された駒ケ根自動車産業の下平光男さん(60)は「私たちが今日まで勤めさせていただけたのも、上司や会社の同僚など、みなさまのおかげ。気持ちを新たにして、これからも職務に励みたい」と語った。

勤続20年以上の表彰者は次のみなさん。

【勤続40年】小林幸子(伊藤電工)伊藤満彦、今井和男、大前一雄(以上北沢電機製作所)下平光男(駒ケ根自動車産業)松崎勝二、宮沢正平(以上天竜精機)北原二三男(ナパック)

【勤続30年】山口高志(伊藤電工)青木茂、下島民雄、中塚秀夫(以上北沢電機製作所)唐沢満、増山民治(以上天竜精機)林芳文(ナパック)水野隆志(富貴屋建設)熊崎繁(松井自動車工業)

【勤続20年】太田和幸、佐々木富子(以上伊勢喜)小出裕徳(伊那醤油)小林裕司、下平栄治、竹村隆明、中村清子、牧田泰明、松崎修(以上北沢電機製作所)太田千恵子、竹村美智子(以上北平製作所)福沢みつ江(キョウリツ)樋屋清美(久保田織染工業)池上勝彦(セイビ社)気賀沢久夫(拓伸電機)加藤隆司、宮下幸男(以上竹花工業駒ケ根支店)宮脇薫(天竜精機)長谷川茂夫(トリオ精密)田中孝之(中坪建築所)久保田操(長野デラップス)有賀浩昭、熊谷英一、早川政博、原明宏(以上ヤマウラ) -

イナリサーチがジャスダックに上場

医薬品非臨床試験受託、食品試験受託、脱臭装置設計・販売のイナリサーチ(中川博司社長、伊那市)は25日、ベンチャー・新興企業向けのジャスダック証券取引所に上場した。公募株式数は5800株、売り出し株式数は300株で価格は18万円。株式発行による資金は9億2548万円で、研究施設の建設などに5億3470万円、土地購入に3億9078万円を充当する。

中川社長は「医薬品開発がグローバル化、高度化する中で、国際的に通用する、より高度な技術を持つ会社として生まれ変わらなければならない時が来た。今後も技術の研さんに励み、信頼性の向上を図るとともに、信頼される医薬品等研究開発のパートナーとしてより一層の充実を目指したい」としている。

同社は74年設立。資本金2億円。08年3月期(予想)の連結売上高は32億4900万円(前期比13・6%増)、経常利益は3億2800万円(同62・3%増)。

医薬品非臨床試験事業では、医薬品開発企業の委託を受け、マウス、ラット、ウサギなどの実験動物や細胞を用いて医薬品候補物質に対する安全性や有効性を確認する業務を行っている。食品業界を対象とした臨床・非臨床試験も行っているほか、実験動物施設の運営を通して培った空気対策のノウハウを生かし、脱臭システムを設計、販売している。 -

宮下建設安全衛生大会

伊那市の宮下建設(宮下金俊社長)は20日、08年度安全衛生大会を同社で開いた。社員と宮下建設協力会の約150人が、安全衛生管理計画や事故防止対策などを確認し、1年間の無事故・無災害を誓った。

同社は昭和50年代から安全衛生大会を実施。近年は、7月の全国安全週間に向けた準備期間中の6月20日を大会日と定めている。

08年度の安全衛生管理計画などを説明。安全管理の基本理念は「安全は全てに優先する」。安全目標に重大災害・休業災害ゼロ、衛生目標に生活習慣病の予防を掲げる。重点項目は▽三大災害の撲滅▽安全教育の徹底▽安全点検制度の確立と点検の励行▽作業環境の整備-。下請に関しては▽総合的安全衛生管理の推進-を挙げる。

宮下社長は、07年度に休業4日以上の災害が2件発生したことに触れ、「一瞬の気の緩みや集中力が無くなったときに災害を起こしてしまう。一つひとつの安全に対する配慮の積み重ねが無事故、無災害につながる」として安全管理の取り組みを呼びかけた。

協力会の宮下守会長は「安全安心の職場環境確保が第一。安全対策の認識を深めてほしい」とあいさつした。 -

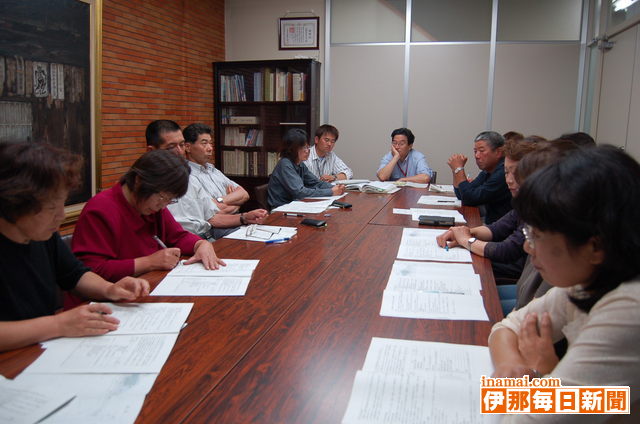

初の農産物加工施設検討委員会

中川村は19日夜、役場で第1回農産物加工施設建設委員会があった。施設建設は09年度に農山漁村プロジェクト支援交付金を活用する予定。初会議では今までの経過を確認し、建設場所や施設概要について話しあった=写真。

この中で、JA中川支所の松沢文昭支所長は「チャオ内に移転を前提に、農産物直売所たじまファームのあり方について検討している。ファームの後に加工施設というのも1つの案」との考えを示した。

チャオに隣接する現農産物加工施設は91年に建設。8グループ個人、JA委託加工が利用しパンやジュース、ジャム、漬け物などを加工してきた。管理は06年からJA上伊那に委託。

しかし、施設は手狭で、廊下がないため、どこかの部屋を必ず通ることになり、衛生的に良くない。衛生面からは1加工品1部屋が原則-など課題が多く、95年から農産物加工施設利用者会議が視察研修などを行いながら、研究検討してきた。

10回にわたる会議の結果は、施設の建設の方向性は一致しているものの、運営方法や施設内容は結論が出ていない。

検討委員会は村議会、農業振興審議会委員、農村女性マイスターなどで10人で構成。初会議では委員長に桃沢時江さん(村議)、同副に富永和典さん(農業経営者会議長)を選び、利用者会議で出された意見、課題を踏まえ、委員からは「運営の核となる人材が必要」「販路の開拓が課題」などの意見が出された。

松沢支所長は「だじまファームをチャオ内に移転することを前提に、そこを基点にして、加工販売、観光発信基地など、プロジェクト会議で総合的に検討している。ファームの後に加工施設が入ることも1案」と話した。

今後、検討委員会は施設概要、運営形態を検討し、プロジェクト支援交付金の活性化計画を作成。09年1月末までに県活性化計画を経て、国に提出する。順調にいけば、7月には着工の運びとなる。 次回は7月15日の予定。 -

伊那市観光株主総会

みはらしの湯、羽広荘、高遠さくらホテルなど7施設を経営する第3セクターの伊那市観光(社長・小坂樫男市長)は19日、株主総会と取締役会を西箕輪の羽広荘で開いた。第11期(07年4月縲・8年3月)決算報告、第12期(08年4月縲・9年3月)事業計画、取締役選任など計6議案をいずれも原案通り承認した。小坂社長、白鳥孝専務はいずれも再任。

11期の連結決算は、売上高9億4367万円、経常損失3090万で、赤字幅は前期比で3591万円改善された。

12期の連結収支は、売上高9億6958万円、経常利益は260万円の黒字を見込む。

収支改善のため、みはらしの湯、さくらの湯、仙流荘、入野谷の各施設の入浴料金は8月1日から現行の500円を600円に値上げする。一方で、割安な7枚つづりの回数券を3千円で販売するほか、ポイントカードに20ポイントたまると500円分の食事ができるサービスを導入するなど、利用者の利便性向上を図る。

夏季に利用が集中する仙流荘は、今冬の営業成績などを勘案し、場合によっては冬期間の休業も検討していく方針。 -

「常和の命水」が四ツ星

伊那市山寺の建設業「織建」が設立した、水製造・販売の有限会社「いすゞ」(織井常和代表)の南アルプスの深層水「常和の命水(ときわのめいすい)」が、「最新ミネラルウォーター完全ガイド」(大和文庫)で「四ツ星」として紹介された。

「最新竏秩vは、生命の水研究所の松下和弘所長が書き下ろした。全国に千種以上あるといわれる市販のミネラルウォーターの中から136種を選択。「カラダにいい水・脳にいい水」として▽油分をとかす力が高い▽酵素活性を高める▽水分子の集団が小さい竏窒フ3点から、総合的に三ツ星縲恁ワツ星で判定した。五ツ星は13、四ツ星は34、三ツ星は89で、そのうち県内は四ツ星が1、三ツ星が2だった。

命水は、信州大学と民間企業の共同研究で「老化促進やがん化にかかわるとされる活性酸素の消去機能が極めて高いと思われる」と認められ、「酵素活性」の点では五ツ星だった。

昨年6月に宝島社が発行した「食品のカラクリ5 からだに良い水」でも全国53選の一つに入っており、織井代表(69)は「飲んだ人から、体の調子がよくなったと手紙をいただく。水が見直される時代で、健康に良い水が伊那市にあるとPRになれば」と話した。

命水は、織井代表の自宅敷地内の地下100メートルからくみ上げ、非加熱ろ過充填したもの。05年6月から富県の「いすゞ」のほか、中・北信の大型店、インターネットで販売している。

問い合わせは、「いすゞ」(TEL0265・77・9113)へ。 -

KOA感謝祭

KOA(向山孝一社長)は14日、1年間の活動を報告する地域社会報告会と日ごろの感謝の気持ちを地域に伝える感謝祭を箕輪町のKOAパインパークで開いた。向山社長がKOAの原点や理念などについて語ったほか、社員が手づくりの屋台を並べて、訪れた人を温かくもてなした。

向山社長はKOAの主体として「株主様」「お客様」「社員、家族」「地域社会」「地球」の5つを挙げ「互いの信頼関係を築いていくことが経営の使命」と話した。人間社会の今後のあり方については「持続可能な発展をしていくためには、人類が限界点にいる今こそ、大きな意識改革が必要だ」と述べた。

この1年のKOAの活動として、社員と家族の健康づくりと環境への取り組みを挙げ、KOAの呼び掛けで始まったリサイクルシステム研究会が諏訪湖・天竜川水系の健康診断を10年間継続した結果としてデータブックをまとめたことや、オフィス用コピー用紙の循環システムが順調に展開していることなどを報告した。

マツが生い茂る広い敷地内には社員手づくりの五平もち、そば、ローメン、焼き鳥、菓子などのほか、電子工作、木工教室、バザーなど約20の屋台がずらりと立ち並び、家族連れで訪れた人たちが食事やゲームなどを楽しんだ。

特設ステージでは伊那市の歌舞劇団「田楽座」の踊りや芸、社員でつくるバンド「KOMS」(コムス)の演奏などが披露され、会場の雰囲気を盛り上げた。 -

伊那ソースかつどん会のぼり製作

伊那市内の飲食店18店舗でつくる「伊那ソースかつどん会」(平沢保夫会長)は・スメニューにソースかつ丼がある店・スをアピールするのぼりを新たに製作した。加盟各店舗は12日、真新しいのぼりを一斉に店頭に出した。

平沢会長は「のぼりを見て、かつ丼を食べようかな竏窒ニいう気になってくれればうれしい。ソースかつ丼がさらに認知され、伊那の名物として定着していってほしい」と話している。

のぼり旗は縦180センチ、横45センチ。鮮やかな赤色の地に白字で「ソースかつ丼」と染め抜かれ、イメージキャラクターのかつ丸君も描かれている。150枚作った。

同会は権兵衛トンネル開通を機に06年5月、ソースかつ丼を伊那名物としてアピールしていこうと発足した。 -

ティービーエムが村に100万円寄付、小学校などにプロジェクター購入

伊那市西箕輪の伊那インター工業団地に新工場が完成した発電用タービンブレードなど製造のティービーエム(山田益社長)は10日、本社がある宮田村に100万円を寄付した。宮田小学校と村民会館にプロジェクター各1台購入し、善意は教育振興に使われる。

山田社長らが役場を訪問。清水靖夫村長に目録を手渡し「多いに活用してもらえれば」と話した。

プロジェクターは画像などを大画面に再生する機器で、今回の寄付で導入したのは高照度の最新機種。

清水村長は「子どもたちをはじめ村の教育に活用でき本当にありがたい」と感謝した。 -

エコアクション学ぶセミナーに23事業所参加

宮田村と村商工会は9日、中小企業を主な対象にした環境経営システム「エコアクション21」の認証取得推進を図ろうと、初の合同セミナーを役場で開いた。村を含め製造業や建設業など村内23事業所が参加。審査に携わる専門家から制度の仕組みや取り組み方法の説明を受け、先行導入する村内の製造業者から経緯や課題など聞いた。村は「環境保全は避けて通れない課題。行動に移すきっかけにしたい」と期待する。

エコアクションは環境省が策定し、ISO14001などに比べて初期投資や維持コストが抑えられる。

村は地球的環境配慮の面から推進を重点施策に掲げるが、商工会工業部会に実施したアンケート調査では、取得に関心がある一方で制度そのものの理解が図られていない現状も浮き彫りになった。

セミナーでは審査人の丸田安尉さん=伊那市=が、制度の概略やメリット、費用面を含めた認証登録までの流れを解説。

村内で唯一、認証登録を受けるキョーシン精工(新田区)の長崎紀夫社長は、環境が社会的な要件となり導入したことを説明し、取り組み状況にふれた。

会場ではエコアクションの地域事務局を務める県産業環境保全協会の職員も加わり、個別相談にも応じた。

村などは今後、取得希望の事業者が複数あれば集団コンサルティングなども活用して推進を図りたい考え。

住民福祉課の担当者は「単独では難しくても数社が集まれば負担も減らせ情報交換もできる。一緒に取り組んでいければ」と話す。 -

伊那食品工業創立50周年記念ガーデンパーティー

寒天製造メーカーの伊那食品工業(本社伊那市西春近、井上修社長)の創立50周年記念ガーデンパーティーは7日、本社一帯のかんてんぱぱガーデンで盛大に開いた。仕入先や販売先、地元など関係者1800人、900社を招き、全社員400人余が感謝の気持ちを込めてもてなした。

50周年の記念事業として、さらなる「研究開発型企業」を目指し、地上5階地下1階建ての研究棟(R&Dセンター)を本社敷地内に建設。創立50周年記念碑も建立した。R&Dセンターには研究開発部門を移転。1階は今後、健康パビリオンとして一般開放を予定する。

記念パーティーは、「日ごろお世話になっている方々に、ガーデン内を散策してゆっくり過ごしていただきたい」と計画。R&Dセンター内でフルート演奏や備前登龍窯渡辺節夫作陶展、R&Dセンター周辺で和太鼓演奏や野点、よさこい鳴子踊り、かんてんぱぱホールで木下五郎彫鍛金展や弦楽コンサート、唐木さちさんの生け花展示など多彩な企画で歓迎。地元産を基本にした食事やデザートでもてなした。

同社は1958年に創業し、寒天の通年生産を目的に業務用粉末寒天の製造を開始した。寒天のトップメーカーとして業務用寒天、業務用ゲル化剤、「かんてんぱぱ」ブランドの家庭用製品、業務用食材などを製造する。95年に本社と研究所を現在地に新築移転。06年に「第40回グッドカンパニー大賞」(社団法人中小企業研究センター)で最高賞のグランプリを受賞した。 -

伊那テクノバレーリサイクルシステム研究会が環境大臣賞受賞

地球環境保全の推進のため多年にわたり顕著な功績があったとして、伊那テクノバレーリサイクルシステム研究会(会長・向山孝一KOA社長)は11日、環境大臣の地球環境保全功労者表彰を受ける。表彰は6月の環境月間に合わせたもので、受賞者は全国で110件(52団体、58人)、県内では3件(2団体、1人)。表彰式は11日に東京都港区のホテルで行われる。

同研究会は90年、循環型社会の構築を目指し「産業廃棄物等の適正処理についての研究会」として7社10人で発足した。93年に現在の名称となり、リサイクルグループ、システムグループ、天竜川水系生産革新グループ(後にリデュースグループに改称)に分けて活動を展開。「天竜川水系診断」、「親子で水質調査」、事業所を対象とした河川敷の清掃活動「天竜川水系ピクニック」などを継続的に開催してきたほか、伊那谷ブランドのリサイクルペーパー実現に向け、37の事業所や官公庁などを対象にコピー用紙を回収、再生、購入する「INAコピー用紙循環システム」の試行に取り組んでいる。07年度はエネルギーグループを新設し、08年度事業として「KIDS自然エネルギー活用コンテスト」の実施を計画している。

調査や研究の結果は報告書や講習会などを通じて地域企業に周知、啓蒙を図ってきた。現在の会員は上下伊那地域の20社28人。 -

あるしん人事異動

アルプス中央信用金庫(大沢一郎理事長)は6日、同日付定例人事異動を発表した。

移動は次の通り(カッコ内は旧職)。

▽統合リスク管理室長委嘱・常勤理事(業務推進部長委嘱・常勤理事)大森正秋▽審査部推進役(宮田支店長)梅津義雄▽総合企画部主任調査役(総合企画部長)吉沢誠▽監査部主任調査役(監査部副部長)桜井康雄▽人事部主任調査役(管理法務部長)倉沢益巳▽管理法務部長(管理法務部副部長)小松秀樹▽業務推進部長(飯島支店長)小出玄之▽総合企画部長(総合企画部副部長兼証券課長)田中稔▽箕輪支店次長(本店営業部次長兼営業推進課長)小林裕治▽審査部次長兼代理業務課長(信大前支店次長)山崎敏宏▽宮田支店長(南箕輪支店長)伊藤俊宏▽福岡支店長(伊那東支店長)中村稔▽伊那東支店長(人事部次長兼人事課長兼研修課長)湯沢彰一▽南支店長(審査部次長兼代理業務課長)白鳥和幸▽南箕輪支店長(小野支店長)竹入豊▽管理法務部次長(箕輪支店次長)池上淳一▽小野支店長(宮木支店次長)田畑直樹▽ナイスロード支店長(伊那北支店次長)宮沢茂樹▽人事部副部長兼人事課長兼研修課長(ナイスロード支店長)赤羽司▽飯島支店長(南支店長)倉田昌伸▽監査部次長兼監査課長(監査部次長)北原康成▽総合企画部次長兼経理課長兼経営企画課長兼証券課長(総合企画部次長兼経理課長兼経営企画課長)酒井勝美▽本店営業部次長兼営業推進課長(本店営業部次長兼融資課長)中村健一▽宮木支店次長(いほく支店次長)平出正彦▽本店営業部次長兼融資課長(辰野支店次長)原英則▽赤穂東支店次長(中川支店次長)石田透▽いほく支店次長(赤穂東支店次長)鹿野庄衛▽伊那北支店次長(赤穂営業部次長兼融資課長)地田俊彦▽辰野支店次長(高遠支店次長)唐沢武志▽赤穂営業部次長兼融資課長兼営業事務課長(総合企画部課長代理)桐山文仁▽高遠支店次長(本店営業部課長代理)北條崇博▽中川支店次長(中川支店支店長代理)下平芳徳▽信大前支店次長(辰野支店支店長代理)漆戸稔▽本店営業部推進役(人事部推進役)田中由典▽事務部課長代理(本店営業部課長代理)小林健次▽総合企画部課長代理(システム部課長代理)伊藤勉▽本店営業部課長代理(事務部課長代理)八木啓一郎▽本店営業部課長代理(宮木支店支店長代理)酒井重三▽箕輪支店支店長代理(本店営業部課長代理)伊東敏樹▽本店営業部課長代理(箕輪支店支店長代理)原和彦▽箕輪支店係長(箕輪支店)田中学▽上片桐支店係長(上片桐支店)池上史彦▽宮木支店係長(宮木支店)原伸一朗▽辰野支店係長(春近支店)熊谷康寿一▽辰野支店係長(辰野支店)尾名高裕志▽中川支店係長(中川支店)瀧沢貴史▽赤穂営業部係長(システム部係長)下島早苗▽本店営業部係長(システム部係長)春日美穂▽統合リスク管理室(システム部)数野智弘▽業部推進部(システム部)桑沢篤▽本店営業部(システム部)高坂一幸▽中川支店(赤穂東支店)宮沢弘行▽飯島支店(総務部)滝沢弘行▽春近支店(本店営業部)加納宏幸▽箕輪支店(竜東支店)春日直樹▽総務部(飯島支店)冨永崇紀▽宮木支店(箕輪支店)中村洋一▽箕輪支店(システム部)丸山恵▽春近支店(信大前支店)加藤友子▽春近支店(箕輪支店)原広子▽福岡支店(赤穂営業部)市瀬かおり -

伊那食品工業50周年で寄付

1958年設立の伊那食品工業(塚越寛会長、井上修社長)は今年50周年の節目を迎えることから、感謝の意を込めて伊那市に500万円を寄付した。6日、塚越会長と井上社長が市役所を訪れ、小坂樫男市長に目録を手渡した=写真。塚越会長は「何に使ってもらってもいいのだが、できれば高遠藩主でもあった江戸時代前期の大名、保科正之公の生涯をNHKの大河ドラマにするための啓発活動などに使ってほしい。ドラマになればこの地が有名になり、商業的な恩恵も期待できる。それで地元が潤うことが、ひいては市民の皆さんへの恩返しになるのではないか」と話した。

小坂市長は「3年後は保科公の生誕400年に当たる。そのタイミングで大河ドラマにできるよう、頑張りたい」と答えた。

7日には関係者などを招いての50周年記念パーティーを同社敷地内のかんてんぱぱガーデンで開く。

同社は「かんてんぱぱ」のブランドで知られる寒天製品のトップメーカー。資本金9680万円。売上高174億円(06年度)。 -

オザワ燃料

小澤陽一社長(57)

澄んだ空気を突き抜けてさんさんと降り注ぐ太陽の光、2つのアルプスから途切れることなく流れ出る豊富な水、どこまでも続く緑の森林…、そんな豊かな地域資源を有する伊那谷で、それらを有効活用した自然(エコ)エネルギーの普及に積極的に取り組む会社がある。伊那市のオザワ燃料。社長の小澤陽一さんは、ガス、灯油等の化石燃料及びその関連機器を販売する一方で、木質ペレットや小水力発電など自然エネルギーの普及に努める。「自分のおやじたちが炭やまきを供給してきて、やがて燃料革命で固体から液体、液体からガスになり、また元に戻ってペレットや炭が注目されている。考えさせられるものがある」。しみじみ語る言葉の裏には、信州の山を愛する小澤さんの環境負荷への危惧、地球の自然への熱い思いがある。(竹村浩一)

◆有限会社オザワ燃料

◆本社/伊那市境東1687番地1

◆創業/1951年10月

◆資本金/300万円

◆従業員/12人(パート含む)

◆TEL/0265・72・2921

◆FAX/0265・78・4403

◆主な業務は、各種燃料の販売と、暖房器具・風呂・ガステーブルの販売・設置・管理。それに、本社の一角を利用して開催しているパン教室に関連した器具・食材の販売や「小型エコ発電」が加わる。扱う燃料はガスが6割、灯油が2割を占めるが、木炭や木質ペレット(成形固形燃料)の売上も少しずつ伸びてきている。「小型エコ発電」は、最近各地で注目を集めている小水力発電装置の販売。小澤社長は「まだ、商売としては考えていない」と言うが、民間、行政からの問い合わせなども徐々に増えてきている。 -

伊那路観光連盟総会

上下伊那の市町村と観光協会、観光関連民間企業などでつくる伊那路観光連盟(会長・小坂樫男伊那市長)は5日、08年度総会を伊那市役所で開いた。関係者約20人が出席し、本年度の事業として、観光パンフレット『信州伊那路』の8万部増刷、ホームページ開設の検討、フォトコンテスト入選作品による写真展の開催などを承認した=写真。

出席者からは「観光宣伝費にもっと力を入れるべき」「パンフレットに宿泊施設数や伊那木曽連絡バスごんべえ号についての記載を」「観光施設の案内看板の整備を」などの意見が出た。

メリットがない竏窒ネどとして提出されていた伊那七福神会からの脱会届を承認した。

小坂会長はあいさつで「国、県とも観光にさらに力を入れ始め、権兵衛トンネルや三遠南信自動車道などの道路整備も進んできた。山岳観光や農村体験なども含め、今後伊那谷の観光客をどう増やしていくか考える必要がある」と述べた。 -

駒ケ根市、日本立地センターに専門員を配置し、関東方面からの企業誘致に力を入れる

駒ケ根市は本年度、関東方面からの企業誘致に力を入れるため、産業立地などに関わる各種事業を展開する「日本立地センター」(本部・東京都千代田区、岡村正会長)に駒ケ根市のために企業誘致活動を行う専門員を配置する。その費用として6月の一般会計補正予算に300万円を計上しており、市議会の採決が得られれば、この7月から専門員を配置する。企業誘致合戦が激化する一方、景気後退に伴ない、企業が投資事業を縮小するなど、全国的に企業誘致が難しくなる中、関東地域の企業情報に精通した専門員の力を借り、一社でも多くの企業を誘致したい考えだ。

上伊那でも同センターから企業誘致のための情報提供を受けている市町村は多いが、専門員を配置するのは駒ケ根市が初めて。

これまで駒ケ根市の場合、比較的中京方面から進出する企業が多かったが、今後は関東方面からの誘致を進めたいと考えている。また、駒ケ根市では上伊那でも先駆けて企業誘致に取り組んできた経過があるが、近年は近隣市町村でも積極的に企業誘致を進めており、そんな中で何とか企業誘致を推進していく策として、今回の事業を打ち出した。

近隣市町村の伊那市と比較した場合、伊那市は06年度で10件、07年度で5件の企業誘致を達成している。一方駒ケ根市は、06年度で4件、07年度で2件。

専門員は投資計画のある企業情報を調査し、駒ケ根市への立地を積極的に勧めるほか、市内の工業団地の情報を各企業に提供する中で、同市への企業誘致を図る。また、専門員の活動を通して、駒ケ根市の観光PRもしていきたいと考えている。 -

ローメンの日

蒸し(64)めんにちなんで制定した「ローメンの日」の6月4日、伊那市のローメンズクラブ加盟の各店は日ごろの感謝を込め、それぞれ自慢のローメンを1日限り値下げして1杯400円で提供した。

1955年ごろ、工夫の末にローメンを考案した故・伊藤和弌さんが始めたローメン発祥の店「万里」(有賀金一店主)=坂下=には、昼時になるとローメン目当ての客が次々と訪れ、店内は大にぎわいとなった。職場で「ローメンの日」が話題となり、誘い合って訪れたという50縲・0歳代の男性3人は「この店の、スープがある昔ながらのローメンが好きでよく食べる。夜、酒を飲んだ後のローメンも最高にうまいね。伊那の名物として守っていってほしい」と話し、ソースや酢をかけておいしそうにほおばった。

焼きそば風ローメンを出す「うしお」(潮田秋博店主)=荒井=では客が店内に入りきらず、店の前の通りにテーブルといすを出して対応。潮田さんは「普段の倍以上の入り。原料の高騰で苦しいが頑張る」という。

同クラブはローメンを全国にアピールしようと97年に発足。さまざまな普及活動を続けている。「ローメンの日」は伊那市独特の味、ローメンのおいしさを多くの人に知ってもらおうと毎年行って好評を博している。 -

名水地ビール「伊勢滝の風」仕込み始まる

宮田村の酒販店7店が共同企画した名水地ビール「伊勢滝の風」の仕込み作業は3日、同村新田区の南信州ビールで行った。2年ぶりの復活に向けて準備は順調。採水したばかりの中央アルプス山系の名水を用いて約1000リットルを限定醸造し、7月初旬に発売する。

麦芽を名水に入れて麦汁に。酵母を入れて発酵させ、タンクで3週間ほど寝かせる。

企画した村酒販店活性化委員会の細田健一委員長は「いよいよっていう感じだね」と、作業に立ち会った。

「伊勢滝の風」は、標高1900メートルにある村内で評判の湧水を使用。昨年は一昨年の豪雨災害の影響が残り、採水ができず販売を断念した。

3シーズン目の採水作業は2日に行い、酒販店に加えて村民有志でつくる村おこし実行委員会なども協力した。

発売開始は7店のみで7月4日ころを予定し、330ミリリットル瓶で500円。夕陽をイメージした赤味がかかった金色のビールが、愛飲者ののどを潤す。

問い合わせなどは入田細田酒店(85・2105)まで。 -

【輝く!経営者 その後】ヨウホク 北林友和社長

株式会社ヨウホク

◆駒ケ根市赤穂11678竏・9

◆1951年創業、1959年設立

◆資本金3000万円

◆従業員33人

◆TEL0265・82・5238

◆FAX0265・83・6346

◆URL www.youhoku.jp

金属加工の分野で長年培った確かな技術で上伊那の地域工業発展に貢献している一方、近年では自社製品の開発と製品化にも力を入れる。中でも県内で数社が取り組んでいるだけというペレットストーブの開発では数年がかりの研究、開発の苦労が実り、業界の先端を走るまでになった。 -

箕輪町商工会総代会

箕輪町商工会は26日、同町の産業会館で総代会を開き、08年度の事業計画案や予算案を承認した。

主な事業計画は▽機械要素技術展への出展(6月)▽源泉所得納税期特例指導会(7月)▽TMOイルミネーション事業(11月)▽クリスマス・年末年始大売出し(12縲・月)▽年末調整事務指導会(1月)▽青色申告決算指導会(2、3月)竏窒ネど。

また本年度は「商工会新改革プラン」の推進として、会員の現況とニーズを把握するため、事務局全職員が全会員巡回運動を実施する。 -

中小企業の取り組みを広域的に支援

伊那商工会議所に2日、中小企業の前向きな取り組みを支援する経済産業省の「地域力連携拠点」を開設した。経営相談や専門家派遣などに当たる応援コーディネーター1人を配置し、情報提供や中小企業の課題解決を図る。

この事業は中小企業の経営力の向上や直面する課題に対し、関係機関と連携してきめ細かな支援をするもので、県内8グループが採択された。

伊那商議所は、信州大学繊維学部内の産学官連携支援施設(AREC)を運営する上田繊維科学振興会、上田商工会議所と共同で取り組む。支援課題の重点に▽経営革新▽地域資源の活用▽農商工の連携▽人材確保・人材育成▽創業支援竏窒フ5点を置き、企業の魅力づくり、新製品開発などを進める。「産学官の連携」は他地域にない特徴で、地域の枠を超えて広域的に展開する。

事業では、支援機関として信州大学や金融機関、職業安定所、テクノ財団、税理士会など約30機関と連携。課題に応じて専門家に相談に乗ってもらい、課題解決につなげる。

向山公人会頭は「厳しい経済情勢の中、日本経済を下支えしている中小企業の経営の向上や、ものづくりの担い手を生み出せるように展開したい」と述べた。

この事業は3年計画だが、1年ごとに事業を見直す。

相談(平日午前8時半縲恁゚後5時)は、伊那商議所内AREC伊那分室(TEL72・7000)へ。 -

名水地ビール「伊勢滝の風」2年ぶりに復活へ、標高1900メートルで採水作業

宮田村の標高1900メートルに達する山奥にひっそりと湧く中央アルプスの名水を使った地ビール「伊勢滝の風」が7月、2年ぶりに復活する。村内の酒販店7店が企画販売し、地元の南信州ビールが醸造協力、村観光協会と村おこし実行委員会も支援。2日は8人が参加して現地で採水作業を行い、約1600リットルをバケツリレーで汲み上げた。往復の道のりで約2時間、採水も労力を要したが「村の大切な資源を活かすことに意義がある」と完成を心待ちにした。

「伊勢滝の風」は05年に夏季限定で醸造を始めたが、昨年は06年夏の豪雨災害の影響で採水ができず販売できなかった。

2年ぶり、3シーズン目となるが、企画する村酒販店活性化委員会の細田健一委員長は「飲みやすく好評。多くの人の協力で復活できて楽しみ」と期待を寄せる。

この日の採水作業は一般車両は通行できない林道を、許可車にひたすら揺られて伊勢滝近くの現地に到着。

コンコンと湧き出る水を人かい戦術で汲みあげ、トラックに乗せた。

超軟水が特徴で、南信州ビールの竹平考輝さんは「不純物がなく透明度も高い。非常にすっきりとしたビールができる」と太鼓判。

価格は以前と同じ330ミリリットル瓶500円で3千本の限定醸造。7月上旬から村内7店のみで販売する。

問い合わせなどは入田細田酒店85・2105まで。 -

エコアクションのセミナー9日に

宮田村と村商工会は9日午後1時半から、環境経営システム「エコアクション21」についてのセミナーを役場で開く。村は今年度の重点施策に環境配慮の面からエコアクションの推進も盛り込んでおり、企業、事業所単位の意識醸成を重視。負担軽減を図りながら、潜在的な掘り起こしも進めようと参加事業所を募っている。

ISO14001などに比べ、中小企業にも取り組みやすい環境経営システムだが、宮田村内で認証登録を受けているのは現在までにキョーシン精工の1社のみ。

村が商工会工業部会に実施したアンケート調査では、取得に関心を持つ企業が多い反面、制度そのものについて理解が図られていない現状も浮き彫りになった。

セミナーでは審査担当者が認証登録の概要やISOとの違い、取得手続き、費用面などを解説。希望者に対して個別相談も行うほか、キョーシン精工の長崎紀夫社長が取り組んだ経過など事例発表も行う。

「環境保全は経営の効率化にもつながる。このような機会を通じて制度の理解を深め、地球的な環境問題に官民一体となり取り組んでいきたい」と、村の担当者は参加を呼びかけている。

締め切りは4日。問い合わせは村住民生活係85・5861へ。 -

夏山ひかえてヘリ荷揚げ

夏山シーズンを控え中央アルプス駒ケ岳にある3つの山小屋(山荘)へ物資をヘリコプターで運ぶ・ス荷揚げ・ス作業が2、3日、行われている。

ふもとの宮田村黒川平のヘリポートから荷揚げし、ヘリが往復。食糧や燃料など1回に1・4トンほどの荷物を山小屋へと運んだ。

3つの山小屋は同村観光開発が運営。吉川覚支配人は「運搬する物資の量は例年並み」と話した。

2日は昼ころからガスが広がり始めたが、天候の様子を見ながら計6便を運行。3日も5便ほどを予定している。

262/(木)