-

脳いきいき教室が再開

新型コロナウイルスの影響で休止していた介護予防教室「脳いきいき教室」が、3か月半ぶりに再開しました。

16日は伊那市の手良公民館で、3か月半ぶりに教室が開かれました。

脳いきいき教室は伊那市社会福祉協議会が伊那市から委託を受け運営しています。

介護予防に加え、高齢者の交流の場にもなっています。

新型コロナの影響で2月末から休止となっていましたが、参加者から要望もあり、感染防止策をとりながら行うことを決めました。

参加者は、支援員に合わせ体を動かしていました。

教室は、時間は通常2時間のところ1時間に短縮しているほか、部屋の広さに応じて参加人数を制限します。

歌や道具を使うゲームは行いません。

受付時には体調を確認するほか、体温を測定するなど感染予防策をとっています。

教室は市内113か所で行われていて、およそ1,300人が登録しています。

6月中は9か所の会場で教室が行われ、順次ほかの会場も再開していくということです。

-

伊那合同庁舎でフードドライブ

家庭で余っている食料品を持ち寄り、福祉施設などに寄付するフードドライブが、伊那市の伊那合同庁舎で、11日に行われました。

フードドライブは、新型コロナウイルスの影響で生活に困っている家庭を助けようと、長野県や、各市町村の社会福祉協議会などが、1日から県内各地で行っているものです。

この日は、11人が食料品を持ち寄り、米およそ100キロのほか、レトルトカレー、インスタント食品などが集まりました。

ドライブスルーでの受付もあり、車の窓から渡す人もいました。

集まった食料品は、社会福祉協議会を通して、生活に困っている家庭に配られます。 -

北川製菓が中央病院にドーナツ寄贈

駒ケ根市で菓子の製造販売をしている北川製菓は、伊那中央病院の職員をねぎらおうと、10日ドーナツなど1,200個を贈りました。

この日は、北川製菓の北川浩一社長が伊那中央病院を訪れ、本郷一博院長に菓子を手渡しました。

新型コロナウイルスの対応で医療の最前線にいる医療従事者を励まし、菓子を食べて和んでもらおうと、自社製品のドーナツなど7種類、1,200個を職員に贈りました。

本郷院長は、「今後いつ新型コロナの第2波、第3波がくるか予測できない中、職員が元気づけられる。心遣いを頂きありがたい」と感謝していました。

菓子は、全職員に順次配布されることになっています。

北川製菓では、伊那中央病院のほか、昭和伊南総合病院や、駒ヶ根市と宮田村の保育園にも贈るということです。

-

デジタルランド 伊那市にマスク10万枚を寄贈

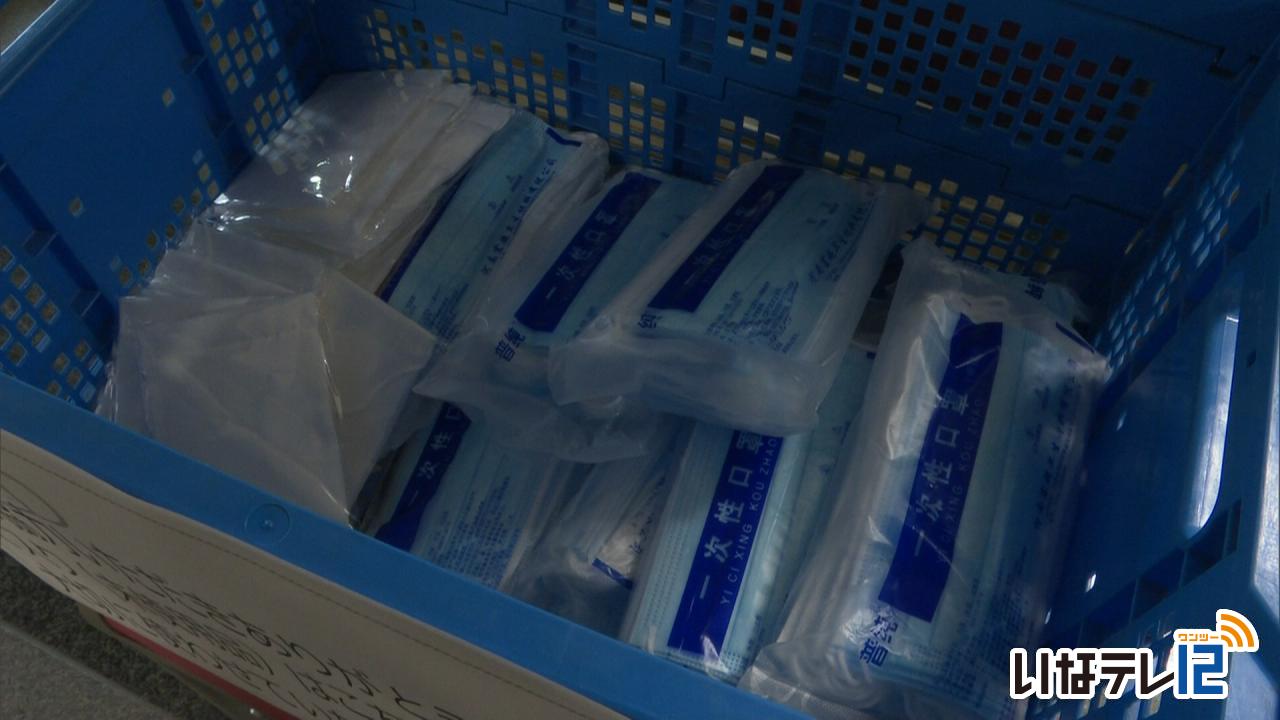

生活雑貨の輸入・販売を行う伊那市西春近のデジタルランド株式会社は、使い捨てのマスク10万枚を8日に、伊那市に寄贈しました。

8日は、デジタルランドの清水翔平代表ら2人が市役所を訪れ、白鳥孝市長にマスクを手渡しました。

デジタルランドでは、新型コロナの感染拡大に伴い、3月ごろからマスクや除菌用アルコールスプレーの輸入を始めました。

マスクは、10年前の新型インフルエンザが流行した際に取引があった中国の工場を通じて生産を依頼したものです。

感染拡大防止の支援の一環として、1箱50枚入りの物を2,000箱、10万枚を市に寄贈しました。

マスクは、市内の学校や介護施設、医療機関などで利用するということです。 -

伊那市未使用マスク寄付受付

伊那市は、不要になった未使用のマスクの寄付を募っています。

伊那市役所一階の生活支援臨時相談室で、3日から受け付けを開始しています。

4日午前10時ごろには、職員から寄せられた使い捨てマスクや、政府支給の布マスクが、200枚以上集まっていました。

これらは、希望がある福祉関係事業者などに送られるということです。

寄付する際の手続きは不要で、随時受け付けているということです。

-

おうちでできるボランティア 募集

伊那市社会福祉協議会は新型コロナの影響でボランティア活動が自粛されるなか、自宅で行える「おうちでできるボランティア」を募集しています。

社協があらたに募集を始めたのは、自宅にある新聞紙や包装紙を利用したごみ袋と封筒づくりのボランティアです。

ゴミ袋は高齢者や障がい者の福祉施設で使用され、封筒は民生委員が高齢者へのメッセージ入れとして使うという事です。

社協では、外出の自粛が呼びかけらるなか、自宅で手先を動かす事で機能低下の予防に繋げるとともに、社会参加の意識を持ってもらおうと企画しました。

-

医療機関に飲料水を寄贈

日本コカ・コーラ株式会社などは21日伊那中央病院に清涼飲料水を寄贈しました。

コカ・コーラでは新型コロナウイルスの対応にあたっている医療従事者を応援しようと日本医師会を通じて全国の医療機関などに合計130万本の清涼飲料水を贈る活動を行っています。

伊那中央病院への寄贈もその一環として行われたもので21日は北陸コカ・コーラボトリング株式会社南信支店の小林俊介支店長らが伊那中央病院へ清涼飲料水1,920本を届けました。

本郷一博院長は「この地域も感染者がまたいつ出るかわからない状況です。心遣いをありがたく思います」と感謝していました。

コカ・コーラでは地域社会にとって必要とされる支援を継続的に

提供していきたいとしています。

-

アンサンブル会が学童クラブにマスク寄贈

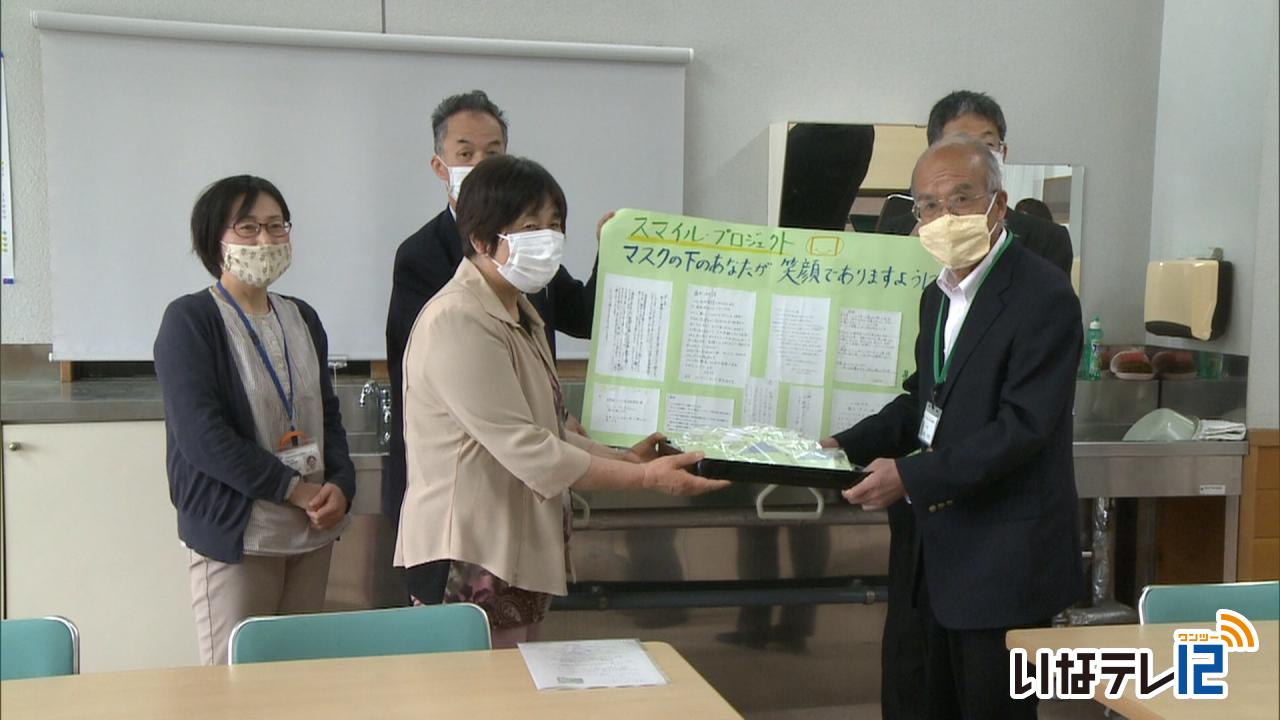

下伊那郡松川町に本部を置き、伊那市などに店がある、知的障害者就労支援団体社会福祉法人アンサンブル会は、新型コロナウイルス感染防止に役立ててもらおうと、上下伊那の学童クラブにマスクを寄贈しています。

27日は、アンサンブル会の小椋年男理事長らが伊那市役所を訪れ、笠原千俊教育長にマスクを手渡しました。

アンサンブル会では、学童クラブに子どもを預けている職員がいることから、新型コロナ対策に役立ててもらおうと、マスク寄贈を決めました。

マスクは、上下伊那の学童クラブに順次届けられることになっています。

合わせて3万枚を調達し、このうち伊那市には6,200枚が寄贈されました。

笠原教育長は「皆さんの気持ちの籠ったマスクを頂きありがたい。」と感謝していました。

-

K-kids ダンスで医療従事者を応援

伊那市西町のK-kidsダンススタジオは、オンラインレッスンの利益を新型コロナで奮闘している医療従事者に寄付する取り組みをはじめました。

初回のオンラインレッスンがインターネットで配信されました。

9組が申し込みをしていて、スタジオのインストラクターの春日絵里加さんに合わせ、参加者が身体を動かしていました。

スタジオではダンスを習っている伊那市の黒河内周君と母親の恵美さんが配信に協力しました。

新型コロナにより、外で遊ぶ事が出来ない子供達の運動不足解消や、保護者のストレス発散に繋げてもらおうというねらいです。

対象は保育園児から小学生までで、ダンスの他に、親子で楽しめる体操を行うという事です。

1家族1回500円のレッスン料は、新型コロナの対応に奮闘する医療従事者に全額寄付するという事です。

オンラインレッスンは毎週土曜日の午後3時から配信され、参加費は1家族1回500円です。申込方法など詳しくはK-kidsへお問合せ下さい。

ホームページ http://k-kids-japan.com/ -

シニア大学伊那支部手作りマスクを社協に寄贈

長野県シニア大学伊那支部は、新型コロナウイルス対策に役立ててもらおうと、卒業生や在校生がつくった手作りマスクを、上伊那地域の社会福祉協議会に寄贈しています。

15日は、シニア大学を運営している長野県長寿社会開発センター伊那支部の藤井佳代さんら4人が箕輪町社会福祉協議会を訪れ、平井克則会長にマスクを手渡しました。

こちらが手作りマスクです。

箕輪町社会福祉協議会には30枚を、メッセージを添えて贈りました。

シニア大学卒業生で、箕輪町木下の木下いち子さんもマスクづくりを行いました。

シニア大学伊那支部では、新型コロナウイルスの影響でマスクが不足する中、卒業生や在校生に声を掛け、手作りマスクを集めて上伊那の社会福祉協議会に寄贈しています。

平井会長は「マスクが足りない中、提供いただきありがたい。職員用に大切に使わせていただきます」と話していました。

手作りマスクは、4月22日から集め始め、12日までに222枚が集まったということです。

シニア大学伊那支部では上伊那8市町村の社会福祉協議会に順次寄贈しています。

-

福祉の拠点施設起工

伊那市福祉まちづくりセンターの老朽化に伴い、山寺に福祉の拠点施設として建設される仮称竜北地域交流センターの安全祈願祭と起工式が現地で18日、行われました。

竜北地域交流センターは、伊那市福祉まちづくりセンターなどがある敷地内に建設されます。

これは福祉まちづくりセンターの老朽化に伴い現在の建物を取り壊し伊那市が新たに建設するものです。

18日は、市や伊那市社会福祉協議会などの関係者およそ30人が出席し工事の安全を祈りました。

施設には、市役所福祉相談課や伊那市社会福祉協議会などの事務所が入り、福祉に関する複合的な課題に対し包括的に対応できる体制を整えます。

また、福祉サービスを必要とする団体などの活動を支援する他、福祉活動の担い手育成の推進を図ります。

建物は鉄骨づくり3階建てで、延床面積はおよそ2500㎡、総事業費はおよそ11億円で、隣接する伊那市保健センターと連結する予定です。

地元産材をふんだんに使用し、会議室・多目的室の他、地域住民や施設利用者の交流の場となるコミュニティカフェなども整備する計画です。

仮称竜北地域交流センターは、来年3月に完成する予定で、現在の福祉まちづくりセンターは来年度取り壊すことになっています。

-

たかずやの里にアイスを贈呈

5月9日は、一般社団法人日本アイスクリーム協会が制定した「アイスの日」です。

伊那市日影の洋菓子店ドルチェ・カリーナは、その「アイスの日」に合わせて、東春近の児童養護施設たかずやの里にアイスクリームを9日に贈りました。

この日は、ドルチェ・カリーナの柴宏治代表がたかずやの里を訪れ、菅雄峰施設長にアイスクリーム80個を手渡しました。

ドルチェ・カリーナでは、一般社団法人日本アイスクリーム協会が制定した「アイスの日」と、店の創業記念日である5月9日に毎年ジェラートの割引イベントを行っています。

今年は新型コロナウイルスの感染防止のためイベントを中止し、他の形で地域貢献をしようと、たかずやの里の子どもたちへアイスを贈りました。

アイスクリームはミルクやチョコレート、いちご、ブラッドオレンジ味など10種類程です。

柴代表は「いつか施設を巣立つ子どもたちに、伊那の風景と美味しい食べ物を思い出に残してもらいたい」と話していました。

ドルチェ・カリーナでは、10年以上前から、毎年バレンタインデーの時期にオリジナルのチョコレートをたかずやの里に贈り交流しているということです。 -

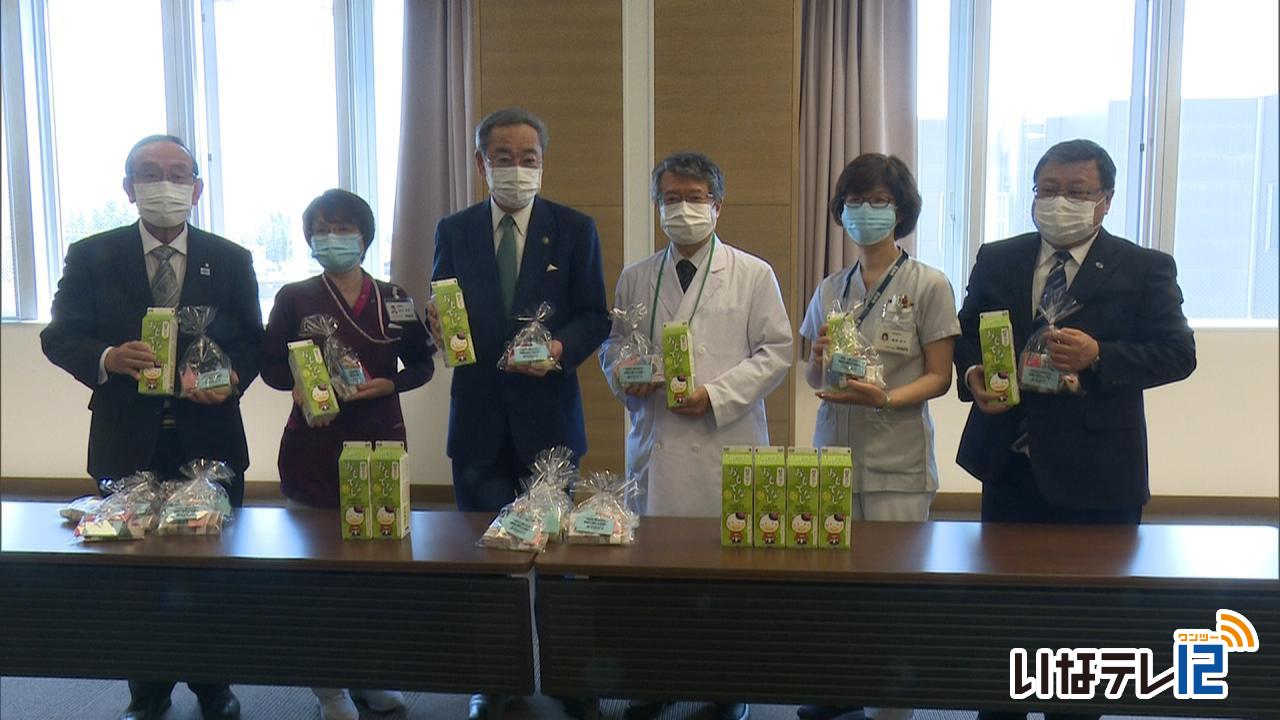

3市町村が地元産の品を中病に寄贈

伊那市・箕輪町・南箕輪村は、地域で指定医療機関として新型コロナウイルス対策につとめている伊那中央病院の職員をねぎらおうと、地元産の牛乳と和菓子1000人分を1日、贈りました。

この日は、300人分が届けられました。

白鳥孝伊那市長、白鳥政徳箕輪町長、唐木一直南箕輪村長が伊那中央病院を訪れ、地元産の品を本郷一博院長に手渡しました。

新型コロナウイルスが猛威を振るう中、感染の疑いのある患者の問診や、院内感染防止対策などに励む職員やスタッフに感謝の気持ちを伝えるため、地元産の品を贈ることを決めました。

上伊那の酪農家がつくった「酪農家のおもてなし牛乳」と、伊那市の和菓子店で協力して新たに作ったコラボ商品「Takato 輪 Sweets」です。

スイーツは伊那市高遠町の千登勢、赤羽菓子店、美篶の大西屋が店を代表する菓子を揃えたものです。

新型コロナウイルスの影響で、本来学校給食で使われる予定だった牛乳と、観光客が減ったことで売り上げが減少している和菓子を、3市町村が購入し、伊那中央病院に贈りました。

-

難病の大角さん 自立の引っ越し

筋力が次第に衰える難病・筋ジストロフィーを患う南箕輪村の大角 直人さん(27歳)は、親元を離れ、この5月からアパートで自立生活を送ります。

大角 直人さん、27歳。電動車いすで生活しています。

国が指定する難病、筋ジストロフィーを患っていることが1歳の頃にわかりました。

両親の介助を受けて生活してきましたが、自立して暮らしていくために、実家を離れ、一人暮らしを始めることを決めました。

大角さんは、話します。「両親も歳をとるし、自分も歳をとるし病気も進んでいくんで、精神的にも肉体的にも互いに限界を感じていた。

無理だったら施設に入るしかないと思っていた。自分で(一人暮らしを)選べば納得できる。やって無理だったら仕方ないかなって。」

1日は、新たに暮らすアパートにベッドなどを運び込みました。

大角さんは、話すことや食べることは問題ありませんが、腕を上げることができないため、眼鏡を直すといった日常の動作から始まり、生活の全 般で介助が必要です。

就寝時には、人工呼吸器が必要になります。

3日は、家電を運び入れました。

引っ越し先のアパートは自分で探しました。

自身で、求人サイトに募集を出し、5人のヘルパーを雇用しました。

ヘルパーを雇用するためのお金は、南箕輪村の公的制度を使用して賄います。

配達業者との書類を大角さん自ら確認しサインします。

大角さんの引っ越しの感想です。「何とか生活できそうかな。ビジョンが見えたのが良かった。障害者・健常者、関係なく、自立というか、社会人の一歩になるのかなと思います。」

大角さんの両親は、「病気がわかってから、自立した生活ができることを目標にしてきた」と話し、新しい生活を後押ししています。

新生活では、5人のヘルパーが、交代で、24時間、365日、サポートします。

大角さんは、10日頃から徐々にアパートで暮らしていく予定です。

-

伊那中央病院「事前外来」設置

新型コロナ対策として、電話では症状の判断が難しい人を医師が面談する「事前外来」が県内で初めて伊那市の伊那中央病院に設置されました。

事前外来は、伊那中央病院と上伊那医師会、伊那保健福祉事務所が連携して21日に設置されました。

これまで新型コロナの症状がみられる人は、保健所に電話をし、話の内容で感染症指定医療機関または一般の病院を紹介され、受診していました。

最近は症状や行動履歴などが多様化し、電話では判断が難しくなってきているという事です。

事前外来は、こういった電話での判断が難しい人を医師が直接面談し、PCR検査が必要か判定します。

事前外来は保健所の紹介がないと受診できません。

医師や看護師は、感染防止の為の防護服を着用し、患者との間はビニールで仕切ります。

当面は伊那中央病院の医師が交替で対応し、5月中旬からは上伊那医師会が当番で加わります。

伊那保健所への相談の件数は、4月に入り上伊那で初めて感染者が確認されると1日あたり100件を超える日が続いたという事です。

事前外来は、上伊那での診察体制の強化を図ると共に、地域医療を守っていこうと設置されました。

事前外来は21日から28日まで試験的に運用が行われ、期間中29人が受診し、このうち19人がPCR検査を受けたという事です。

-

キタニが中病にマスク寄贈

伊那市福島の総合リサイクル業者キタニは、新型コロナウイルス対策の支援として伊那中央病院に医療用マスク5,000枚を27日、贈りました。

この日はキタニの木谷済成社長が伊那中央病院を訪れ、本郷一博院長にマスクを手渡しました。

新型コロナウイルスの影響で様々なものが不足する中、キタニでは地域の医療関係者を支援しようと、伊那中央病院にサージカルマスク5,000枚を寄贈しました。

本郷院長は、「マスクが貴重な時に心づかいを頂き感謝します。喜んで使わせていただきます」と話していました。 -

伸和コントロールズ アルコール消毒液寄付

伊那市高遠町の伸和コントロールズ株式会社は、手や指の消毒用アルコール液200リットルを21日伊那市へ寄付しました。

21日は高遠町にある長野事業所の江藤大祐副所長ら2人が伊那市役所を訪れ、白鳥孝市長に消毒液を渡しました。

伸和コントロールズでは、新型コロナの感染拡大を受け、リスク対策の一環として2月頃からアルコール消毒液の手配を始めたという事です。

長野事業所のある伊那市に200リットル寄付した他、本社のある神奈川県川崎市など、拠点がある4つの自治体に寄付をしたという事です。

伊那市の白鳥市長は「不足していて困っていた。大変感謝しています」と話していました。

贈られた消毒液は市内の学童クラブや保育園で使用されるという事です。 -

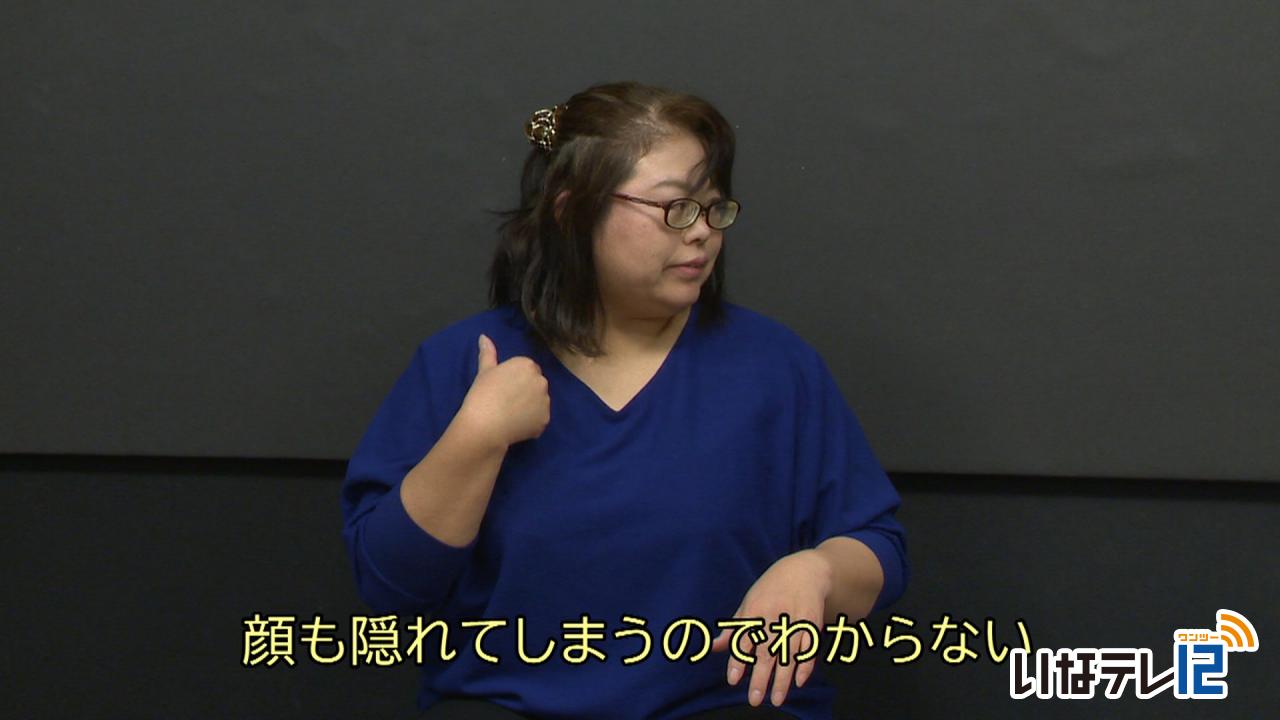

聴覚障害者にコロナ影響を聞く

伊那ケーブルテレビでは、上伊那聴覚障害者協会と、上伊那手話通訳団の協力を得て、手話を学ぶ番組「手話で話そう」を収録・放送しています。

今回、出演してくれている、聴覚に障害のある田中みえさんに、新型コロナウイルスの影響で困っていることなどを聞きました。

Q.聴覚障害者の皆さんは、「口話」(口の形を読み取って)話の内容を理解していますよね?周りのみんながマスクを着用していると困るのではないですか?

田中さん:そうです。本当に困っています。マスクを着けていると話していることはわかるが顔も隠れてしまうのでわからない。お店や施設などへ行った場合、「聞こえません」というと、マスクを外してくれる人もいます。外さない人もいます。その時は「書いてください」とお願いして、書いてもらう方法もとっています。

Q.ニュースでは難しい言葉が使われていますよね?

田中さん:「クラスター」「パンデミック」「オーバーシュート」など、日本語ではなくカタカナ文字で出る。「意味、何かな?」というのはあります。わかりやすく日本語の意味を加えて、記事や画面に載せてもらえるとありがたいと思います。

Q.いろいろと不安に感じていると思いますが、仮に感染したときにどうすればよいかについては不安があるのではないですか?

田中さん:「あります。例えば、もし感染した場合に、いつも通っている病院に行ってはだめですよね?そうした場合、電話で尋ねたいところですが、私たち(聴覚障害者)は、電話はできませんので、どうすればいいのかとか。また、病院に行くときに手話通訳をつけられればいいのですが、感染している場合は通訳を頼みにくい。そういう場合は病院で対応してくれるかも不安ですね。」

VTR明け

田中さんは、ほかにも、新型コロナウイルスの会見について、手話通訳を必ずつけてほしいと要望しているほか、現地機関にFAXでのコロナ関連の問い合わせ先を作るなど柔軟な対応を求めています。

また、最近では、手話通訳者が透明なマスクを着用して、通訳を行っている場面も見かけるようになったとして、通訳者の安全の確保と、情報提供の両立を図ってほしいとしています。

-

南箕輪村 新消防団長に海沼さん

南箕輪村消防団の新しい団長に前副団長の海沼敬雄さんが任命されました。

1日南箕輪村役場で任命式が行われ唐木一直村長から辞令が交付されました。

海沼さんは現在50歳で職業は自営業です。

平成3年に村消防団に入団し平成28年から今年の3月31日まで副団長を務めていました。

海沼さんの任期は令和4年3月31日までの2年間です。

-

中病 診察用テント開設

伊那市の伊那中央病院は、新型コロナウイルスの院内感染を防ぐため、新たに診察用テントを開設しました。

こちらが新たに開設した診察用テントです。

伊那中央病院は、伊那保健所管内で新型コロナウイルスの感染が確認された場合の指定医療機関となっていて、院内感染を防ぐため、テントを開設しました。

新型コロナウイルスの疑いがある人が、診察を受けることになっています。

管内で感染者が確認されたことから、今後患者が増える事態に備え、受け入れ態勢を強化したということです。

伊那中央病院では、今後も状況に応じて新型コロナウイルス感染拡大防止対策をしていくとしています。 -

南箕輪に「こもれびの家」開所

南箕輪村大芝に建設が進められていた障害者の作業所や地域住民の交流の場として利用される生涯活躍交流センター「こもれびの家」が1日開所しました。

31日はオープンを前に施設が公開されました。

こもれびの家は、障害者就労支援施設「ひまわりの家」の隣にあります。

木造平屋建てで床面積は150平方メートルです。

平日はひまわりの家の利用者の作業スペースとして利用し、土日は地域住民に貸し出します。

施設は、隣接するひまわりの家の利用者が増え手狭となっていることから村が建設したものです。

トイレや浴室は手すりが設置されていて、人工肛門や人工膀胱を使う「オストメイト」対応のトイレもあります。

事業費は約4千700万円で、半分は国の補助金を活用しました。

南箕輪村社会福祉協議会が指定管理者として運営します。

施設の利用は村社会福祉協議会で申し込みを受け付けています。

(0265-76-5522)

-

児童養護施設に絵本寄贈

県内の企業でつくる「子ども達に笑顔を贈ろう実行委員会」は伊那市の児童養護施設たかずやの里などに絵本294冊を18日寄贈しました。

18日はたかずやの里で贈呈式が行われ、協賛企業を代表してキタノヤ電器の北原國人会長が一般財団法人長野県児童福祉施設連盟の西村武会長に絵本を手渡しました。

西村会長は「本は子ども達の心の糧になっている。大変ありがたいです。」と感謝していました。

この取り組みは、子どもたちに絵本を読んでもらい、表現力や考える力を育ててもらおうというもので、今回で11回目です。

県内の96社が協賛していて、21施設にあわせて294冊を贈ります。

本を手渡した北原会長は、「子供達が笑顔ですくすくと育つよう、応援していきたい」と話していました。

-

日本禁煙友愛会 総会で解散承認

1955年に伊那市で発足した「日本禁煙友愛会」は、メンバーの減少などから17日に解散総会を開き、解散が承認されました。

この日は、臨時の解散総会が伊那市の伊那商工会館で開かれ、県内各支部の支部長など23人が出席しました。

総会では会の解散が承認されました。

一般社団法人・日本禁煙友愛会は、1955年に伊那市の小坂精尊さんが立ち上げました。

喫煙者だった小坂さんが禁煙したところ病気が治ったことが立ち上げのきっかけだったということです。

多い時には長野県を中心に県内外80以上の支部があり、会員は4万5千人、竹下登元首相に禁煙を広げるための陳情書を直接渡したこともありました。

現在は36支部、2千600人ほどまで会員が減っています。

清水篤志会長は「人数の減少もあるが、禁煙を勧める活動が一定程度果たせたと思う」と話していました。

今後、解散に向け清算を行い、7月頃解散する見通しです。 -

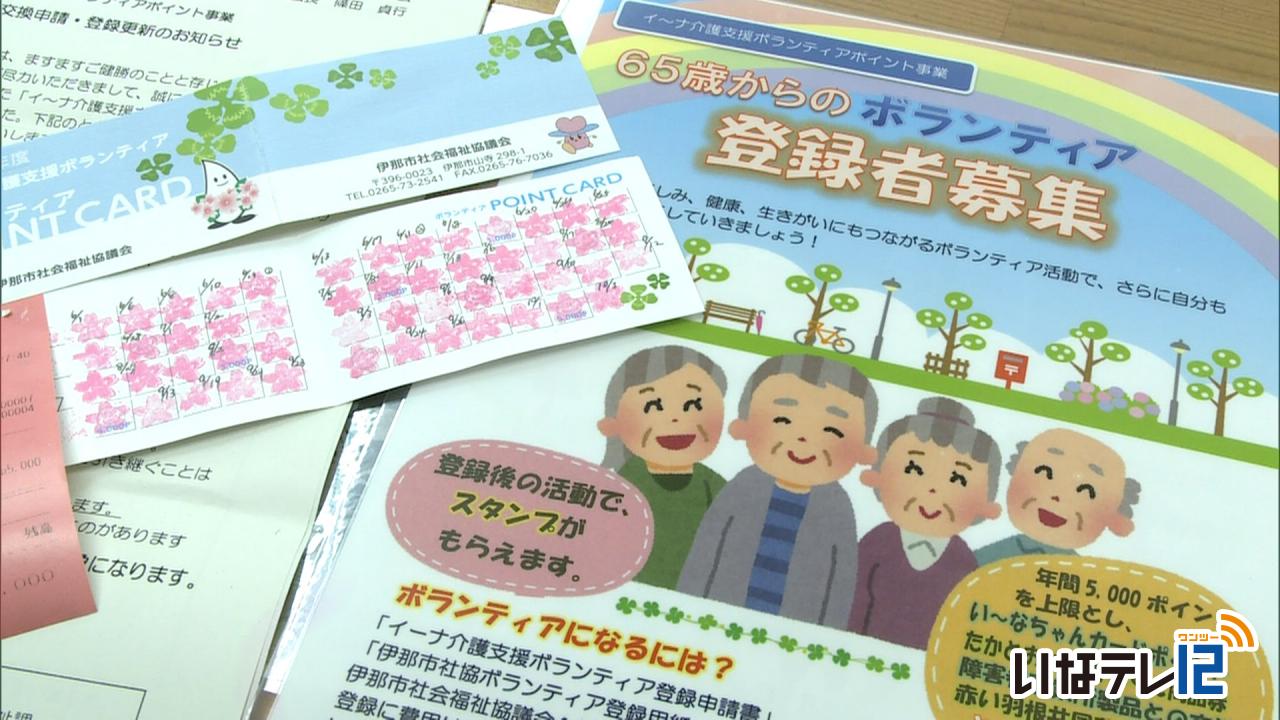

イーナ介護支援ボランティアポイント事業 景品交換3月末まで

伊那市が65歳以上を対象に今年度から始めた「イ~ナ介護支援ボランティアポイント事業」の景品交換が、9月末まで行われています。

運営する伊那市社会福祉協議会では、「新たにボランティアを始めるきっかけに繋がった」と話していました。

景品交換は、3月末まで伊那市社協の窓口で行っています。

「イ~ナ介護支援ボランティアポイント事業」は、市内の65歳以上を対象に今年度から市が始めたものです。

福祉施設などで利用者の送迎や職員の補助、イベント運営を手伝うとポイントをもらうことができ、10ポイントでい~なちゃんカード1,000円分に還元できるなどのサービスがあります。

初年度は、目標の250人を上回る253人が登録し、そのうちの29人は初めてボランティア活動をした人だったということです。

景品交換は31日火曜日まで、伊那市社会福祉協議会で行っています。

市社協では、期限内の交換と来年度への更新を呼び掛けています。 -

町国保税 来年度「据え置き」

箕輪町国民健康保険運営協議会が17日夜、町役場で開かれ、令和2年度の国保税率を据え置きとする方向性をまとめました。

協議会には、委員9人と白鳥政徳町長が出席しました。

現在の国保税の税率は、医療給付費分が所得割で6.5%、均等割で1人あたり2万5,000円。後期高齢者支援分が2.3%・1人あたり8,500円。介護納付金分が1.8%・1人あたり8,000円となっています。

協議会では、妥当な税率だとして来年度も据え置く方針をまとめました。

町では、来年度の被保険者数を今年度よりも300人少ない4,600人と見込んでいて、国保税の収納見込額を4億4,400万円としています。 -

商議所女性会食料を社協に寄付

伊那商工会議所女性会は、保存がきく食料を集める活動、フードドライブによる食料を伊那市社会福祉協議会に13日、寄付しました。

この日は、伊那商工会議所女性会と、青年部のメンバーが伊那市の福祉まちづくりセンターを訪れ、篠田貞行会長に食品のリストを手渡しました。

フードドライブは、家庭などで利用されずに眠っている食品を持ち寄り、必要な人へ届けるものです。

寄付された食品は、今月8日に行われた小学生の職業体験イベントなどで集められたもので、レトルト食品やパスタ、米など、395点が集まりました。

伊那商工会議所が社協にフードドライブで食品を寄付するのは今回が初めてです。

伊那市社会福祉協議会は「多くの食品を寄付していただきありがたい、有効に活用していきたい」と話していました。

寄付された食品は、生活困窮者に届けられるほか、こども食堂で活用されるということです。

-

防犯ポスター製作 公安委員会から感謝状

干支をモチーフにした防犯ポスターを製作し、毎年年末に伊那市駅前交番に寄贈している境の漫画家・橋爪まんぷさんと、荒井の酒井一雄さんに長野県公安委員会から感謝状が12日贈られました。

12日は橋爪さんらが伊那警察署を訪れ公安委員会の柳平千代一委員から感謝状を受け取りました。

橋爪さんは平成19年から毎年、干支をモチーフにした防犯ポスターを製作し伊那市駅前交番に寄贈しています。

橋爪さんの友人の酒井さんは、伊那市接客業者防犯協力会の役員をしていた平成19年に橋爪さんにポスターの製作を依頼し、原画を複写するために金融機関からの協力をとりつけるなど活動を支えています。

橋爪さんの寄贈したポスターはこれまで12種類あります。

干支をモチーフに特殊詐欺被害の防止のほか軽犯罪に巻き込まれないよう呼びかけるものです。

公安委員会の柳平委員は「市民の皆さんの防犯、交通安全の意識を盛り上げてくれて感謝しています。」と話していました。

橋爪さんは「この感謝状は大きな区切り、今後もお役に立てるよう頑張りたい」と話していました。

-

医療・介護 関係者の連携ミーティング

上伊那地域の医療や介護連携の在り方を考える関係者によるミーティングが、26日、伊那市の伊那中央病院で開かれました。

この上伊那地域医療・介護多職種連携ミーティングには、医師や看護師・介護事業所・市町村関係者など112人が出席しました。

ワークショップが開かれ、患者に人生の最終段階をどのように過ごしてもらうか、グループごとに話し合いました。

積極的な治療を求めず、家で自立した生活を望むがん患者の男性の事例をもとに、どのように支えていくか考えました。

ワークショップの進行を務めた伊那中央病院の看護師 武井 美佐緒さんは、「それぞれの立場・役割によって見え方、支え方が異なる。患者に寄り添うケアにするために何が必要か、イメージを共有してほしい」と話していました。

この上伊那地域医療・介護多職種連携ミーティングは、在宅医療にかかわる様々な職種の人達が集まり、顔の見える関係性を築こうと開かれていて、今回が2年目となります。

-

入園準備品販売会に向け製作

伊那市の障害者多機能型事業所輪っこはうす・コスモスの家では、保育園入園準備品の販売に向け、手提げかばんや弁当袋などの製作がピークを迎えています。

16日は利用者1人と職員2人が作業を行っていました。

製作しているものは、全て伊那市の公立保育園指定のサイズになっています。

生地は東京で買い付けた厚みのあるものを使い、柄が同じにならないようにバリエーションを増やしたということです。

弁当袋の紐の部分は、ほつれにくいようにさらに布をつける工夫が施されています。

輪っこはうす・コスモスの家では、利用者の工賃アップに繋げようと5年程前から入園準備品を製作し、毎年2月に伊那市役所で販売しています。

価格は、パジャマ入れが2,000円、手提げかばんが2,200円、弁当袋が350円です。

コスモスの家では、持ち込まれた生地での製作も受け付けていて、料金は手提げかばんが1,500円などとなっています。

保育園入園準備品の販売は、来月12日から14日まで、伊那市役所1階で行われます。 -

インフル上伊那16.75人

上伊那の6日から12日までの一医療機関あたりのインフルエンザ患者数は、16.75人で依然として注意報レベルの10人を上回っています。

県は19.68人でした。

長野県の発表によりますと6日から12日までの1医療機関当りの上伊那のインフルエンザ患者数は16.75人、県の患者数は19.68人で減少傾向にあるものの依然として注意報レベルの10人を上回っています。

伊那ケーブルテレビ放送エリア内では、きょう現在、伊那市と箕輪町の小学校で1校1クラスが南箕輪村の保育園で1園1クラスが学級閉鎖となっています。

県では今後も拡大の恐れがあるとして、手洗いを行うなど感染予防の徹底を呼び掛けています。

122/(木)