-

OKJファミリーダンスセミナー

上伊那で活動しているダンス・体操教室OKJファミリーのダンスセミナーが19日、伊那市西春近のかんてんぱぱくぬぎの杜で開かれました。 19日は、上伊那地域の親子40人が参加し、東京で活動しているプロのダンサーから指導を受けました。 OKJファミリーは発達がゆっくりな子どもが一緒に参加できるダンス・体操教室です。 運動に苦手意識を持っている子どもにも楽しめるよう、ゆっくり、繰り返し指導をしているということです。 セミナーを開くのは今年2月に続き2回目で、今回は県の元気づくり支援金を活用し開催しました。 また、支援金を活用し、安心して遊べる道具も購入しました。 子どもたちは、プロのダンサーの説明を聞きながらダンスに挑戦していました。 教室は毎週土曜日くぬぎの杜で開いていて、今年度はほかに、食事と健康についてのセミナーも予定しています。

-

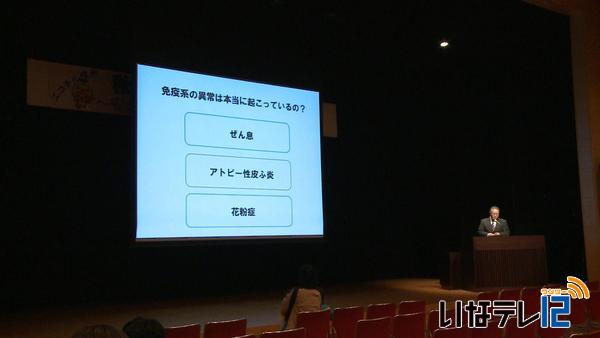

エコチル調査 花粉症の子ども甲信地域で最も多く

10万人の子どもを対象に環境省が実施しているエコチル調査で、甲信地域の2歳と3歳の子どもの花粉症の割合が、調査した全国16地域の中で最も高い事がわかりました。 19日、信州大学医学部の野見山哲夫教授が、伊那市内で調査の進捗状況を報告しました。 今回は、ぜん息やアトピー性皮膚炎、花粉症など子どもの免疫系の異常についての報告がありました。 調査によりますと、北海道から沖縄までの全国16地域のうち、山梨県と長野県の甲信地域の子どもの花粉症の割合が最も高く、2歳で5%、3歳で10%以上発症しているという事です。 全国平均では2歳が2%、3歳が4%となっています。 エコチル調査は胎児から13歳までの子どもの健康状態と生活環境との関係を調査するため2011年に始まりました。 長野県では上伊那が対象地域となっていて、現在2,600人の子どもが調査の対象となっています。 今回の調査は、免疫異常のある子どもの人数を把握したものです。今後は血液中の化学物質と免疫異常との因果関係を調査していくという事です。

-

障がい者 就職・雇用相談会

障がい者就職雇用相談会が18日、伊那市のいなっせで開かれました。 会場には製造業を中心に16の企業がブースを設け、求職者に企業説明を行いました。 ハローワーク伊那管内の障がい者の雇用状況は、平成27年6月現在375人で、対象企業121社の1社平均で1.96人となっています。ここ10年間では0.47ポイント改善しています。 ハローワーク伊那では「障害者雇用促進法の改訂により、企業の障がい者雇用に対する理解が進んでいることが要因だと考えられる」としています。 参加したある福祉施設の関係者は「スムーズに就職につながっているとは言えない現状なので実感があるとはいえないが、相談会に来てくれる企業が増えているのは心強いこと」と話していました。 参加したある企業は「雇用の現状は厳しいが、実際に働いてくれている人は真面目にしっかりやってくれている。活躍してくれているという実感もある」と話していました。 ハローワーク伊那では「企業に対して、仕事を分割して障がい者の雇用につなげるよう、働きかけをしていきたい」としています

-

高遠長谷地区の医療体制 厳しく

伊那市医療政策審議会が、16日夜開かれ、高遠長谷の東部地区の医療体制の厳しい現状が確認されました。 この日は、伊那市医療政策審議会が開かれ、医療関係者など15人が委員に委嘱されました。 市内には、西箕輪・新山・長藤・美和の4つの国保診療所があります。 美和診療所には、担当医師が1人いますが、そのほか3つの診療所は、長藤診療所の医師が、長藤で3日、西箕輪で2日、新山で半日を担当しています。 西箕輪には厚生連病院を誘致する方針が示されていますが、長藤診療所の医師が60歳を超えていることもあり、東部地区の医療体制を心配する声が多く上がりました。 委員からは、「医療がないと地域が廃れてしまう。」「高遠長谷の10年・20年後の医療体制が非常に心配だ」「中山間地域に医師を迎える施策を進めてほしい」といった声が上がっていました。 審議会では、今後、東部地区の医療体制が厳しい状況になるとして検討課題とすることが確認されました。 伊那市では、医療関係者を集めて、東部地区について意見交換する機会を近々設けたいとしています。

-

箕輪町図書館 ボランティアが引っ越し作業

耐震改修工事のため臨時図書館へ移転する箕輪町図書館の引っ越し作業が12日に行われ、地元住民のボランティアが作業に参加しました。 町図書館で読み聞かせを行っている住民や、箕輪中学校の野球部員など、ボランティア18人が作業に参加しました。 町図書館は耐震改修工事が行われるため、近くの地域交流センターに臨時図書館を設置する事になっています。 6万5千冊の本の移動が必要で、地域住民のボランティアを募集する事にしました。 作業に参加した住民は、棚から本を取り出し、段ボール箱に詰めて運び出していました。 倉庫の荷物の移動も必要で、ロッカーなどを野球部員が運び出していました。 地域交流センターの臨時図書館は19日(土)から利用が開始され、町図書館の工事は来年3月中旬に完成する予定です。

-

信州こころん 新そばまつり

伊那市東春近の障害者の継続的な就労支援を行っている「信州こころん」の新そば祭りが2日から始まりました。 会場では、高遠町で収穫したそばの実を使った蕎麦が振る舞われています。 蕎麦は手打ちで、職員が打ち終えると利用者が厨房へと運んでいました。 信州こころんは、障害者就労支援施設として6年前に建てられ、利用者が接客や調理などを行う蕎麦店を営業しています。 新そば祭りは、普段の仕事の様子を地域の人に見てもらおうと行われています。 訪れた人は打ちたての蕎麦を味わっていました。 会場では、利用者が育てたきのこや野菜の直売も行われています。 新そば祭りは4日までで、営業時間は午前10時から午後3までです。 蕎麦は1人前1,000円で、バイキング形式の料理も一緒に味わうことができます。

-

日影区がほりだしもの市

伊那市日影区は、区全体でリサイクルに取り組もうとほりだしもの市を30日に影公民館で行いました。 区民誰でも100円の入場料を払うと、好きなものを無料で持ち帰ることができるしくみです。 午前10時のスタートとともに多くの人が訪れ、気に入ったものを選んでいました。 これは、リサイクルやリユースの観点から、家庭で眠っているものを提供してもらい、区全体で無駄をなくしていこうと初めて開かれました。 30人から300点ほどが提供されました。 区長の池上喜恵さんは、「物を大切にしようというのが主な目的だが、子どもからお年寄りまで来てもらったので、良い交流の場にもなった」と手ごたえをつかんでいるようでした。 今回残ったものは、11月の文化祭でも再度無料で展示される予定です。

-

生活支援サポーター養成講座

日常生活の中の困りごとを手伝うサポーターの養成講座が、1日から伊那市の福祉まちづくりセンターで始まりました。 講座は、ごみ出しや雪かきなど、生活の中の困りごとを手伝う生活支援サポーターを養成するものです。 誰もが住み慣れた地域で自分らしく暮らしていけるよう自治体毎に取り組む「地域包括ケアシステムの構築」に向けて、伊那市社会福祉協議会が初めて行ったものです。 30代から80代の男女40人が座学や現場実習を経て、生活支援サポーターの認定を目指します。 初回のこの日は、㈱ケイシステムズ福祉・まちづくり事業部の木原勇さんが、生活支援サポーターの役割について説明しました。 木原さんは「身近で困っている人をどう支えるか、様々な事を自分の情報として考える必要があります」と話していました。 生活支援サポーターは来年1月までに7回の講座と現場実習を受講し、全て出席するとサポーターとして認定されます。

-

伊那中央病院 病院ボランティアに感謝状

病院をボランティアで援助している人たちへの感謝状贈呈式が28日、伊那市の伊那中央病院で行われました。 表彰を受けたのは、3年以上ボランティア活動を続けている3団体と26人で、この日は各団体の代表と、個人8人が感謝状を受け取りました。 このうち団体では、園芸などのボランティアを9年間続けている「花と緑の会」と「クレオメの会」、外来案内などのボランティアを9年間続けている「ひまわりの会」が表彰されました。 伊那中央病院では、現在およそ130人が、花壇の手入れ、点訳、通訳、裁縫などのボランティアをしています。 川合博院長は「多くの人に支えていただいて、安心して治療を受けていただける環境になっている。大変感謝しています」と話していました。 ボランティアを代表して藤田政良さんは「病院に来る人に貢献できたらと思い始めたが、今では生きがいになっている。今後も精一杯やっていきたい」と話していました。

-

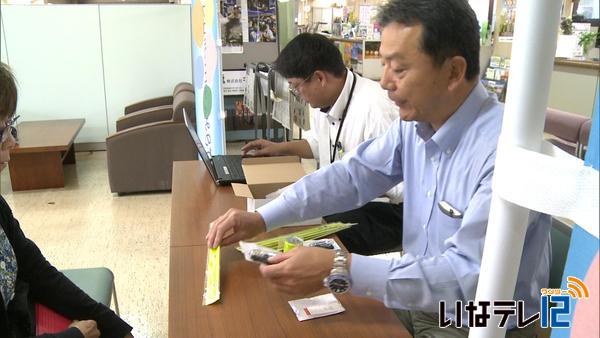

命のカプセル無料配布で周知

箕輪町セーフコミュニティ推進協議会は、安全・安心のまちづくり推進の一環で、携帯型命のカプセルと夜行反射材を26日、無料で配布しました。 命のカプセルは、名前や住所、血液型などを書いた緊急連絡カードを入れておくカプセルです。 この日は70歳以上の高齢者と障害者を対象に箕輪町役場で無料配布が行われました。 今回配布された、携帯型の命のカプセルは、キーホルダーやストラップなどとして身につけられるようになっています。 訪れた人たちは、職員から使い方の説明を受けながら受け取っていました。 命のカプセルを受け取ったある高齢者は「子どもと別々に暮らしているが、何かあった時のために自分の情報を伝えてくれるので安心」と話していました。 協議会では、今回の無料配布用に1000セットを用意していて、余ったものについては、今後随時配布することにしています。

-

食中毒の集団感染防止へ 研修会

ノロウイルスなどの食中毒が増える時期を前に、集団感染を防止するための研修会が24日、伊那市の創造館で開かれました。 研修会は、食中毒や感染症の発生が多くなる時期を前に、正しい衛生の知識を学んでもらおうと毎年開かれています。 研修会には福祉施設の関係者などおよそ120人が出席しました。 伊那地方事務所 食品・生活衛生課の北條博夫さんが講師を務め、食中毒を防ぐために気をつけることなどを説明しました。 北條さんは、注意すべき点として従事者の健康管理をあげ「家族が持つウイルスを持ち運んでしまうこともある。まずは自分やその家族の健康状態を確認し、感染を防ぐことが大事」と話していました。 伊那保健福祉事務所管内では今年度3件の食中毒事例が報告されていて、事務所では「これからの時期は食中毒が増える。手洗いの徹底、調理する人の体調管理など十分に気をつけてほしい」と注意を呼びかけています。

-

手話言語条例施行を受け県民手話講座

手話が広く日常生活で利用される社会を目指し、長野県手話言語条例が今年3月に施行されました。 これをうけ、県民手話講座が22日、伊那市福祉まちづくりセンターで開かれました。 講座では、自己紹介や簡単な日常会話など、手話を使った聴覚障がい者とのコミュニケーション方法を学びました。 講師は上伊那聴覚障害者協会の田中みえさんが務めました。 講座には上伊那を中心に9人が参加し、2人一組になって日常で使う手話に挑戦していました。 長野県手話言語条例は、だれもが手話に親しみ、手話が日常生活で利用される社会を目指そうと今年3月に施行されました。 これを受け、長野県は県内10地域で手話の入門講座を開いています。 上伊那には、日常的に手話を使って会話をしている人が60人ほどいるということです。 田中さんは、「手話は聴覚障がい者の言語であることを多くの人に知ってもらい、手話への理解を深めてほしい」と話していました。 28日、11月29日、12月4日にも同じ内容の講座が開かれる予定で、県では参加を受け付けています。 なお、県レベルでの手話言語条例の制定は長野県が4番目です。

-

箕輪町地域包括ケアシステム推進協議会「協議体」設置へ

箕輪町地域包括ケアシステム推進協議会が18日箕輪町役場で開かれ、来年4月から町主体で行う介護予防などの取り組みを進める「協議体」を地区ごとに設置する方針が示されました。 地域包括ケアシステムは、高齢者が可能な限り住み慣れた地域で自分らしく安心して暮らせるよう、医療・介護・介護予防・生活支援・住まいに関する支援を包括的に行うシステムの構築を推進するものです。 会議で示された最終案によりますと、これまで国が主体となって行ってきた通所型・訪問型の介護予防・日常生活支援サービスは、来年4月から町主体のサービスに移行します。 これに伴い、町では、課題や必要な取り組みをどのように地域で展開していくか組織づくりや役割分担などを検討する「協議体」をすべての区に設置することを目標としています。 協議体は地区社協やセーフコミュニティ―などの団体で組織し、ごみ出しや買い物といった住民主体型の事業を担います。 箕輪町では富田区と中原区をモデル地区に指定し勉強会やアンケート調査を実施してきました。 また、区ごとに地域ケア会議を実施したり生活・介護支援サポーターの養成を行うなど、事業移行に向けた取り組みを進めています。 次回の会議は年明けに開かれる予定で、各区や団体の事業に向けた取り組みの進捗状況が報告される予定です。

-

イナリサーチ共同研究成果 ネイチャー掲載

医薬品の開発支援などを行っている伊那市西箕輪の㈱イナリサーチは、信州大学などの共同研究チームに参加し、ⅰPS細胞を用いたサルの心筋梗塞治療を成功させました。 この成果は、ロンドン時間の10月10日に、イギリスの科学雑誌「ネイチャー」に掲載されました。 電子版ネイチャーには、研究の中心となった信州大学の柴祐司准教授の他、イナリサーチの従業員の名前も共著として記されています。 信州大学などのチームが成功させたのは、免疫拒絶反応が起きにくい特殊なサルの細胞から作ったⅰPS細胞を心筋細胞に変化させ、心筋梗塞を起こしたサルに移植するというもので、これによりサルの心臓機能の回復が確認されました。 イナリサーチは、この研究で必要な免疫拒絶反応が起きにくい特殊なサルのほか、専用の試験施設や機器、豊富な経験を持つ技術者を研究チームに提供しました。 研究に用いられたサルは、信州大学だけでなく京都大学や理化学研究所でもその有用性が評価されていて、今後様々な再生医療の研究で需要が見込まれています。 今回の研究成果は、心筋梗塞で後遺症を抱える患者にとって画期的な治療法で、数年後にも実用化される可能性があるということです。

-

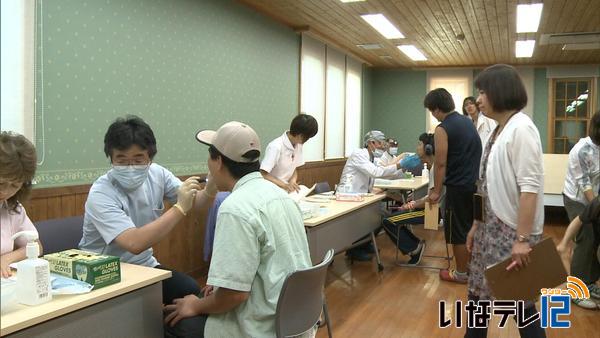

長野県では初 DMAT実動訓練

大規模地震を想定した、災害医療派遣チームDMATの実動訓練が、長野県を会場に15日行われ、中部地方の9県のチームが参加しました。 訓練は、伊那市・駒ヶ根市・飯田市などで震度7の地震が起きた想定で行われました。 伊那市陸上競技場にはドクターヘリを使って患者を搬送するための設備、SCUが設けられ、信州まつもと空港と連携して患者を広域的に搬送する訓練が行われました。 SCUには伊那中央病院の職員のほか、他県から派遣されたDMATが配置されました。 訓練では、患者が乗っているとの想定でベッドを積み込み、まつもと空港に向け搬送しました。 DMAT実動訓練は、中部地方の9県が持ち回りで毎年行っていて、長野県で行われるのは初めてです。 松本市に長野県DMAT調整本部が設置され、9つの県から集まった77チーム、374人が、伊那中央病院、諏訪赤十字病院、飯田市立病院に派遣されました。 また、災害拠点病院となっている伊那中央病院には、DMAT活動拠点本部が設置され、県内外から派遣されたチームを受け入れ、指示を出していました。 なお、伊那中央病院のDMATチームはこれまでに、東日本大震災や御岳山噴火の際に出動し、活動しています。

-

身障者トイレの困りごとを訴える

車いす利用者が、日常生活に欠かせないトイレの困りごとについて訴えています。 伊那市福祉まちづくりセンターの中にある身障者用トイレで検証が行われました。 横開きの扉を開けますが自然にしまってしまい中に入るのに苦労します。 トイレについて考えるイベントは車いす利用者3人でつくるサークルひまわりのたねが主催しました。 会員の一人、伊那市荒井の市川直哉さんは、脳性まひで重度の障害があり、電動車いすで生活しています。 外出した時にトイレで困ることが多いことから、デリケートな部分でも問題提起しようと今回、イベントを行いました。 サークルひまわりのたねでは、これまでに、身障者トイレがある場所などを掲載したマップを作るなどの活動を行っています。 脳性まひで重度の障害がある伊那市中央の唐澤浩さんは、介助がないとトイレに行くことができません。 身障者トイレが設置されることだけでなく、サポートの必要性も訴えていました。 サークルひまわりのたねでは、困っていることに対し声をあげることで、障害者が地域で暮らしやすいまちづくりにつながってほしいと考えています。

-

伊那中央病院北棟 来年10月完成

伊那中央病院は、放射線治療や健診センターの充実を目的に北棟の増築工事を行います。 完成は来年10月の予定です。 12日、伊那中央病院で起工式が行われ、関係者が工事の安全を祈願しました。 北棟は、鉄筋コンクリート2階建て、延べ床面積はおよそ4,300平方メートルで建設費は22億円となっています。 1階には、一度に全身のがん検査を行うことができるPET-CTを完備した放射線検査室のほか、放射線治療室、健診センター、訪問看護ステーションなどが設置される予定です。 また、2階にはレストランを移転オープンする予定です。 伊那中央病院の川合博院長は「がん拠点病院としてこれまで以上に充実した環境になる。地域のみなさんに安心して利用していただける病院を目指していきたい」と話していました。 伊那中央行政組合長の白鳥孝伊那市長は「増築により、これまで以上に地域の医療にとって大きな役割を果たせるようになる。完成に期待したい」と話していました。 伊那中央病院北棟は、来年10月の完成を目指し建設が進められます。

-

伊那養護学校開校50周年記念式典

昭和41年に開校した伊那養護学校の50周年記念式典が、きょう伊那市の伊那文化会館で開かれました。 伊那養護学校の寄宿生による太鼓チーム「舎子(しゃっこ)太鼓」による演奏で式典が幕開けしました。 式典は、小中学部と高等部の児童生徒や、卒業生、保護者など関係者が参加して行われました。 高等部生徒会長の片倉 千寛さんが会場に呼びかけ式典開始のカウントダウンをしました。 伊那養護学校は昭和41年4月1日に小中学部が、昭和54年に、高等部が開校しました。 平成20年には駒ヶ根市の中沢小学校に小学部の分教室が、平成22年には、駒ヶ根市立東中学校に中学部の分教室が、平成24年には上伊那農業高校に分教室が開設されました。 現在は、小中高等部合わせて232人が在校し、職員は151人います。 伊藤 潤校長は、「障害者本人のスキル・技能改善を進めてきた時代から、人々の様々なあり方を相互に認め合うことが求められる社会へと変わってきた。学校は地域の理解・支援に支えられて子どもたちの笑顔に満ちている」と挨拶しました。 式典では、高等部の生徒が中に入った学校のイメージキャラクターもステージに上がり、参加者全員で校歌を歌いました。

-

買い物支援セミナー

買い物へ出かけるのが困難な高齢者などの買い物を支援するサービスについて考えるセミナーが5日、伊那市の伊那文化会館で開かれました。 セミナーは、多くの人に買い物支援サービスについて知ってもらい、連携の和を広げていこうと伊那市社会福祉協議会が開いたもので、会場にはおよそ80人が訪れました。 セミナーではパネルディスカッションが行われ、実際に買い物支援の取り組みをしている人たちがパネリストとして意見を交わしました。 この中で、中心市街地の商店主らで作る「伊那まちの再生やるじゃん会」代表の竹村裕さんは、これまでの経験で、苦労した点などを話しました。 伊那まちの再生やるじゃん会は、月1回のペースで地域の公民館などで出張販売を実施しています。 竹村さんは「実際に続けてやってきて、まだまだ出張販売のことを知らない人が多い。告知などの点で地域や行政と連携していけたら」と話していました。 セミナーではこの他事例報告も行われ、支援サービスを実施している団体の代表が活動の様子を紹介しました。 主催した伊那市社会福祉協議会は「セミナーを通じて地域の連携の輪が広がり、買い物支援サービスがさらに充実したものになってほしい」と話しています。

-

新しい介護予防体操 お披露目

高齢者の健康づくりを目的に体操を行っているおたっしゃ教室の活動発表会が4日、伊那市高遠町で開かれ、伊那市合併10周年を記念した新しい介護予防体操が披露されました。 この日は、新しい介護予防体操の曲の作詞・作曲をした伊那市観光大使の湯澤かよこさんと、教室の活動をサポートするいきいきサポーターのOBが、新しい体操を披露しました。 曲の題名は「このまち いいな」で、伊那市の山や川、桜をイメージして歌詞をつけたということです。 体操は、おたっしゃ教室で講師を務める健康運動指導士の倉澤美智恵さんと宮下貴江さんが考えました。 体幹を鍛えたり脳トレに効く動きを取り入れ、テンポに合わせやすい振付になっています。 おたっしゃ教室は、高齢者の介護予防を目的に平成17年から高遠町地区の12か所で開かれています。 毎年この時期に活動発表会を開いていて、この日は15団体が体操を披露しました。 湯澤さんに曲の制作を依頼した伊那市では、今後各教室にCDとDVDを配布し、多くの場所で体操を踊ってもらい介護予防の輪を広げていきたいとしています。

-

障がい者文化芸術祭 入選者表彰伝達式

第19回長野県障がい者文化芸術祭で入選した人の表彰伝達式が29日、箕輪町役場で行われました。 この日は役場で表彰伝達式が行われ、白鳥政徳町長から第19回長野県障がい者文化芸術祭で入選した4人に表彰状が伝達されました。 その中で、箕輪町木下の熊谷義雄さんの写真は最優秀賞に選ばれました。 大芝高原で鳥を見て微笑む少女を撮影した作品です。 箕輪町内からは写真や切り絵など31点が出品され、最優秀賞に1点、優秀賞に2点、特別賞に2点、奨励賞に1点の、合わせて6点が入選しました。 白鳥町長は「丁寧で丹精込めて作った作品が多い。健常者も頑張らなければという思いがします」と話していました。 作品は、10月5日(水)まで、箕輪町役場1階の町民ホールに展示されています。

-

伊那市寄付マルシェプロジェクト始動

赤い羽根共同募金に基づき、寄付付きの商品を販売し、地域に還元する伊那市寄付マルシェプロジェクト。 28日は、プロジェクトに賛同する企業と、伊那市共同募金委員会とのパートナーシップを結ぶ覚書の調印式が行われました。 伊那市寄付マルシェプロジェクトに賛同したのは現在7事業者です。 この日は、事業者と、伊那市共同募金委員会の代表が覚書に調印し取り交わしました。 賛同企業は、伊那市観光㈱、合同会社伊那力(いなぢから)、㈱小椋・赤えんぴつ、㈱介護センター花岡伊那店、有限会社フジサワ造花、あびえんと、アスタルシードルクラブの7事業者です。 寄付付きの商品やサービスを消費者に販売し、寄付分を赤い羽根募金に寄付します。 近年は赤い羽根募金が集まりにくくなっていることの解消や、地域貢献によるイメージアップで地元企業の振興につなげる狙いなどがあります。 覚書を取り交わし、今後、具体的な商品や、寄付分をいくらにするかなど、企業ごと個別に検討していきます。賛同企業は、順次商品の開発をすすめ、早いところで年内からサービスの提供を始めます。 赤い羽根共同募金は、10月1日から12月31日まで行われます。 昨年度は伊那市で1192万円余りがあつまり、うち、426万円が県内全域で、760万円余りが、伊那市の福祉事業で活用されています。 なお、赤い羽根募金の寄付付き商品を販売するプロジェクトは、伊那市が県内で初めてとなります。

-

福祉の集い ふれあい広場

箕輪町の福祉の集い「第27回ふれあい広場」が25日文化センターや地域交流センター一帯で開かれました。 「今日のふれあいを、あすからの元気につなげよう」をスローガンに、だれもが暮らしやすい福祉の町づくりについて考えようと毎年開かれています。 会場には、町内の福祉施設利用者のちぎり絵や小物などの展示、車椅子などの高齢者疑似体験など、様々なコーナーが設けられ多くの人でにぎわっていました。 このうち、点字を教わる福祉体験コーナーでは、訪れた人達が練習用の点字器を使いカタカナや数字の打ち方を教わっていました。 指導したボランティアのスタッフは「絵本に点字をすることで、目が見えない人でも、読み聞かせができるようになります。 親子の触れ合いにとっても、必要なものです」と話していました。 体験したある女性は、「コミュニケーションの手段の一つとして覚えてみたいです」と話していました。

-

はびろの里で文化祭

伊那市西箕輪の老人保健施設はびろの里の文化祭が25日行われました。 文化祭では職員のステージ発表が行われたほか利用者が作った作品が展示されました。 ステージ発表ではお年寄りが知っている懐かしい曲が披露され利用者も手拍子をしたり口ずさんだりして楽しんでいました。 文化祭ではほかに諏訪共立病院の作業療法士、中塚聡さんが「自分らしい生活を目指して やってもらうリハビリから、やりたいリハビリ」と題して話をしました。 中塚さんは歌が好きだった寝たきりのお年寄りをカラオケボックスに連れて行った、らうれしそうにしていた体験を例にあげ「リハビリは歩く練習だけでなく、その人がやりたいことができるようになることが目標だ」と話していました。 文化祭には利用者の家族も集まり職員やそれぞれの家族同士で交流を深めていました。

-

認知症に理解を RUN伴

認知症になっても安心して暮らせる地域作りを目指していこうと、襷をつないで、全国を縦断するイベント「RUN伴(らんとも)」が25日、箕輪町で開かれました。 箕輪町の地域交流広場では、出発式が行われ午後0時10分に上伊那で最初のランナーがスタートしました。 このイベントは、認知症の人が暮らしやすい社会を築いていこうと、2011年に北海道で初めて行われました。 今年は北海道から沖縄までを縦断し、1万1千人が襷をつなぐ計画です。 長野県を走るのは今回が初めてで、今日は諏訪市から飯田市までのコースで行われました。 上伊那では福祉施設の職員や一般など10人が襷をつないだという事です。 今年のRUN伴は、11月26日に沖縄県のゴールに到着する予定です。

-

高齢者などの権利守る連絡協発足

高齢者や障害者への虐待や権利侵害を防止する、伊那市権利擁護ネットワーク連絡協議会が、14日に発足しました。 この日は、医療従事者や警察、弁護士など17人が委員に、家庭裁判所の関係者がオブザーバーに委嘱されました。 各機関が連携し、高齢者や障害者の権利が守られる地域づくりを進めるため、連絡協議会を発足させました。 高齢者への虐待については、今年度8月末現在で、養護者と施設従事者による虐待があわせて5件となっています。 障害者の虐待については、施設従事者からの虐待が1件あったということです。 伊那市では、団塊の世代が75歳になる2025年を見据え、高齢者が住み慣れた場所で最期を迎えられる地域づくりや、障害者が身体や経済的に守られる地域づくりを進めたいとしています。

-

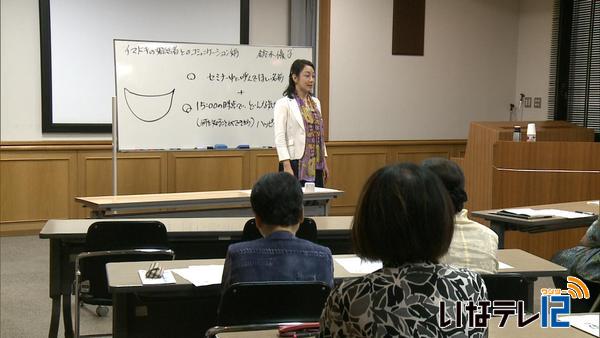

伊那市出会い結(ゆい)サポーター 初講習会

いなし出会いサポートセンターは、結婚希望者を支援する「伊那市出会い結(ゆい)サポーター」の初めての講習会を17日開きました。 伊那市出会い結サポーターは、結婚希望者に対し出会いの機会をつくったり婚活に関する情報提供を行うボランティアのことで、出会いサポートセンターが今回初めて募集しました。 講習を受けることで伊那市から認定証が発行されます。 講習会には市内から13人が参加しました。 講習会ではコミュニケーションアドバイザーの鈴木(すずき)優子(ゆうこ)さんが「イマドキの婚活者へのコミュニケーション術」と題して話しました。 鈴木さんは、「普通という感覚は人によって違います。その中で相手の味方となり応援団となるような支援をしていきましょう」と話していました。 いなし出会いサポートセンターには現在およそ200人が登録していて、これまでに94人が結婚しています。 今後は、年に1,2回の講習会を開いていく予定です。

-

上伊那歯科医師会がアンサンブル伊那で歯科検診

地域での口腔保健指導などを行っている上伊那歯科医師会の地域保健部の歯科医師が、伊那市西箕輪のアンサンブル伊那を7日に訪れ、利用者の歯科検診を行いました。 上伊那歯科医師会の地域保健部に所属する伊那市内の歯科医師3人が、障がい者の就労支援を行っている西箕輪のアンサンブル伊那を訪れました。 アンサンブル伊那では、健康診断は受けても歯科診療所に行く機会の少ない障がい者の虫歯のチェックをしてもらおうと歯科医師会に検診を依頼しました。 検診は平成19年から毎年この時期に行われています。 この日は、施設利用者93人が検診を受けました。 障がいのある人は、痛みが出るまで口の中の不調を訴える事が少なく症状が悪化するケースが多いという事です。 歯科医師会では、伊那養護学校でも歯科指導や検診を行っていて、口腔保健指導を通して障がい者の社会参加や自立を支援していきたいとしています。

-

車いすバスケットボールのパフォーマンス

伊那市社会福祉協議会のふれあい広場が11日、伊那市福祉まちづくりセンターで開かれ車いすバスケットボールのパフォーマンスが披露されました。 車イスバスケットボールを披露したのは信州大学車椅子バスケットボール部セローズのメンバーです。 現在開催されているリオデジャネイロのパラリンピックで注目を集めていることから障害者スポーツに関心を持ってもらおうと招待したものです。 セローズのメンバーは健常者で、車イスバスケは障害のあるなしにかかわらず楽しめるスポーツとして人気が高まっているということです。 メンバーは車イスを激しくぶつけあいながら迫力あるプレーを展開していました。 また会場に訪れた人たちにバスケットボール用の車イスを体験してもらう時間も設けられ鬼ごっこをしながら車輪を動かしていました。 伊那市社会福祉協議会では世代や障害を越えた交流を深めようと毎年ふれあい広場を開催していて今年が10回目となります。

-

在宅医療と在宅介護の連携へ協議会発足

介護の必要な高齢者が最期まで地域で暮らし続けられるように、医療や介護が一体となった生活支援システムの構築を検討する協議会の初会合が6日伊那市役所で開かれました。 伊那市在宅医療・介護連携推進協議会は、今回初めて設置され医師や介護支援専門員など18人が委員に委嘱されました。 伊那市の人口に占める65歳以上の割合は、今年8月の時点では29.6%ですが、団塊の世代が75歳以上となる平成37年には32%になると予測されています。 介護が必要な状態となっても住み慣れた地域で最期まで生活できるように「住まい」や「医療」「介護」「生活支援」が一体的に提供できるシステムの構築が課題となっています。 委員からは、「在宅医療、在宅介護に関する専用の窓口を早急に作るべきだ」「連携するには、医療機関や介護事業所の一覧が必要だ」などの意見が出されていました。 協議会では、来年度中に在宅医療と在宅介護の連携の方向性をまとめ、伊那市は平成30年度からの介護保険事業計画に反映させることにしています。

122/(木)