-

熱中症 80代男性搬送

30日午前7時30分頃伊那市内の80代の男性が熱中症とみられる症状で搬送されました。 男性は屋内で作業中に気分が悪くなったということです。 30日の伊那地域の最高気温は33.4度で10日連続の真夏日となりました。 伊那消防署では夜間も熱中症に注意が必要だとして室温調節に気をつけるよう呼びかけています。

-

ICTが3市町村の社協に福祉用具寄贈

伊那市の伊那ケーブルテレビジョン株式会社は28日、伊那市、箕輪町、南箕輪村の社会福祉協議会に福祉用具を寄贈しました。 28日は向山公人社長らが伊那ケーブルテレビジョンの放送エリアとなっている伊那市、箕輪町、南箕輪村の各社協を訪れ福祉用具を寄贈しました。 これは会社創立30周年記念事業として行われたもので各社協から要望のあった福祉用具130万円分を贈りました。 このうち伊那市社協からは車いすのほか卓上機織り機や加湿器などの要望がありました。 伊那ケーブルテレビジョンは1984年、昭和59年に創立。 放送や通信事業などを行っていて今年3月末現在の加入状況は約2万6,000世帯となっています。

-

デコトラ撮影会の収益の一部20万円寄付

デコレーショントラックの南信の愛好家でつくる夜霧丸船団が16日、撮影会の収益の一部を伊那市に寄付しました。 この日は、夜霧丸船団の岩本光市会長が市役所を訪れ、「チャリティ撮影会」の収益の一部、20万円を白鳥孝伊那市長に手渡しました。 チャリティ撮影会は、デコトラ好きの親睦を深めようと6月伊那市内で開かれ、全国から300台が集まりました。 今回は来場者に1,000円の募金を呼びかけ、集まった募金の一部、20万円を寄付しました。 岩本さんは、「次の世代を築く子どもたちのために使って欲しい」と話していました。

-

60代女性熱中症で搬送

27日午前8時頃伊那市内の60代の女性が熱中症とみられる症状で搬送されました。 女性は屋内にいて気分が悪くなったということです。 伊那消防署では夜間の熱中症にも注意が必要だとして室温調節に気をつけるよう呼びかけています。

-

福島の親子が伊那の自然を満喫

福島第一原発事故の影響を受けている福島県の親子が夏休みを利用して26日から伊那市長谷を訪れています。 27日は長谷溝口を流れる沢でイワナのつかみ取りを楽しみました。 これは福島第一原発の事故後安心して外で遊ぶことができないという親子に自然を楽しんでもらおうと伊那谷親子リフレッシュプロジェクトが企画したものです。 長谷溝口を訪れているのは福島市と南相馬市の親子25人です。 その企画に賛同し宿泊施設などを提供している溝口の住民とともにイワナのつかみ取りなどをしました。 子どもたちは沢に入ると歓声をあげながらイワナを追いかけていました。 伊那谷親子リフレッシュプロジェクトの原富男代表は「溝口の人たちの協力に感謝している。子どもたちの喜ぶ姿を見ることができてよかった。」と話していました。 福島の親子は29日まで滞在し自然の中で遊んだり地域の人たちと交流を深めるということです。

-

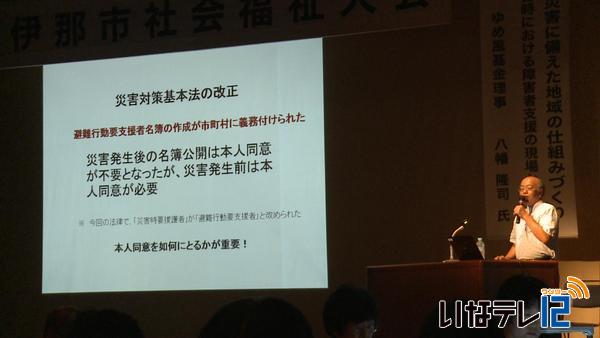

災害時の障害者支援考える

第9回伊那市社会福祉大会が、17日、伊那文化会館で開かれ、災害時の障害者支援について講演がありました。 大会は、伊那市社会福祉協議会が、毎年開いていて今年で9回目です。 障害の有無に関係なく、地域住民誰もが遭遇する可能性がある「災害時」をキーワードに、障害者に対する理解を深め、身近な支えあい活動を活発化させようと開かれました。 講師を務めたのは、大阪市に拠点を置くNPO法人 ゆめ風基金理事の八幡 隆司さんです。 ゆめ風基金は、阪神淡路大震災の際に、障害者救援のため発足し、以降、様々な災害支援を行っています。 八幡さんは、災害が発生したときに障害者への救援が遅れていると話しました。 東日本大震災では、避難所に行っても、トイレにも行けないと判断し引き返した障害者の事例や、スロープが付けられた仮設住宅でも、室内には段差だらけで、トイレも風呂も利用できない障害者がいることなどを紹介しました。 伊那市社協では、「法律や制度の整備だけでは、災害への備えは十分とは言えない。災害時の障害者支援を考えることは、地域コミュニティの大切さを改めて見直すことにつながる」としています。

-

伊那中央病院で看護職再就職支援研修会

看護の仕事から離れている人が再就職を目指す「看護職再就職支援研修会」が15日、伊那市の伊那中央病院で開かれました。 研修会には、伊那市内の4人が参加しました。 伊那中央病院では、出産などにより看護の仕事から一度離れた人の再就職を支援するための研修会を毎年開いています。 この日は、皮膚排泄ケア認定看護師の小林由美子さんが、病院患者が床ずれにならないための方法を指導しました。 参加者は、実際にベッドに寝て小林さんのアドバイスを聞きながらケアの練習を行いました。 伊那中央病院では、研修会を通して、看護師不足の解消やスキルアップを図り、地域医療の向上に繋げていきたいとしています。 4人は18日まで研修を行い、採血や輸液ポンプなどの練習を行うということです。

-

ワンコインガイド収益を寄付

伊那市観光ボランティアガイド、い~なガイドの会は高遠城址公園のさくら祭り期間中に行った、ワンコインガイドの収益の一部を伊那市に寄付しました。 この日は、い~なガイドの会会長の湯澤敏さんなど4人が市役所を訪れ、「ワンコインガイド」の収益の一部、41,000円を白鳥孝伊那市長に手渡しました。 「ワンコインガイド」は500円で高遠城址公園内の桜の見所を案内するサービスで、今年は去年の75件を大きく上回る、202件の利用がありました。 い~なガイドの会会員は現在およそ40人で今年のさくら祭り期間中はフル回転だったということです。 都道府県別に利用が多かったところは、愛知県で35件。次いで東京都が27件などとなっています。 中にはドイツや台湾、韓国などの外国人の利用者もいたということです。

-

ボランティア募り高齢者支援へ

南箕輪村は10月からお年寄りの生活をボランティアが支援するまっくん生活支え愛(あい)事業をはじめます。 これは14日村役場で開かれた村議会全員協議会で報告されたものです。 この事業は増加する高齢者世帯を地域で支援するもので、おおむね75歳以上の高齢者のみの世帯や障害者世帯を対象としています。 支援内容はゴミ出しや除雪、買い物など日常生活にかんするものとなっています。 支援を受けたい世帯は、民生委員の承認を得たのち、村から1世帯あたり年間24時間分の助成券が交付されます。 ボランティアは登録制で報酬は30分あたり300円となっています。 村では8月からボランティアの募集と利用者の申請受付をはじめ9月議会でこの事業に関する補正予算案を提出。 10月からのサービス開始を目指します。

-

医療系バンドハートフルホスピタル コンサート

現役医師による医療系バンド「ハートフルホスピタル」のコンサートが12日、伊那市の老人保健施設はびろの里で開かれました。 ハートフルホスピタルは、中京圏を中心に活動している現役医師による4人組みの音楽グループです。 メンバーのうち3人は勤務があるということで、12日は、名古屋市の病院で内科医として働いている赤澤貴洋さんが、オリジナル曲を披露しました。 ハートフルホスピタルは、平成19年にデビュー。病院での出来事を歌にしていて、現在7枚のCDをリリースしています。 CDの売り上げは全て臓器移植ネットワークや骨髄移植推進財団に寄付している他、福祉施設などでのコンサートも全てボランティアです。 赤澤さんは「歌を通して医療や介護、福祉の現場で働くスタッフの思いを伝えていきたい。患者さんや利用者さんとの距離が近づくきっかけにもなればうれしい」と話していました。 赤澤さんは、演奏を終了した2時間半後に勤務があるということで、足早に会場を後にしていました。

-

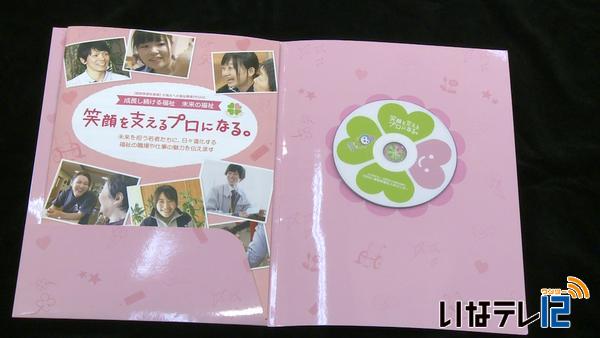

県社協が福祉の職業PR DVD制作

長野県社会福祉協議会は、未来を担う若者達に福祉の仕事について関心を持ってもらおうと、県内で福祉の仕事をしている人たちを取材したDVDを制作しました。 県の委託をうけて、県社会福祉協議会・県福祉人材センターが制作したのは、「笑顔を支えるプロになる」というDVDです。 中学生や高校生に、未来の職場として福祉事業に関心を持ってもらおうと制作しました。 伊那市社会福祉協議会の春日 優美さんも出演しています。 DVDには県内全体から17人の介護福祉士や、介護士などが出演しているほか、事業所や福祉の仕事全体についても紹介しています。 県社会福祉協議会では、このDVDを2,400枚作成し、県内の高校に配布したほか、介護の仕事に興味を持つ人向けのセミナーなどで活用していくということです。

-

箕輪町の平澤澄子さんに 警察ボランティア協会特別功労会員表彰

箕輪町沢の平澤澄子さんは、長年にわたり少年警察補導員として地域の青少年の健全育成に尽力したとして功労表彰を受賞しました。 3日、平澤さんが伊那警察署を訪れ、小山満彦署長に受賞の報告をしました。 平成14年に少年警察補導員となった平澤さんは、これまでの活動が認められ、長野県少年警察ボランティア協会会長から表彰されました。 夫の平澤豊満箕輪町長が進める安心安全のまちづくりの一端を担おうと、日ごろから、子ども達への声掛けなどを積極的に行ってきたということです。 現在、伊那警察署管内には46人の補導員がいて、大型店での巡視や街中での声掛けなどを行い、警察と連携して、青少年の非行防止、健全育成に努めています。

-

標識やカーブミラーをボランティア清掃

道路標識やカーブミラーなどの設置を行う事業者でつくる、長野県交通安全環境施設協会は、2日、標識などのボランティア清掃を行いました。 長野県交通安全環境施設協会は、毎年ボランティアで清掃を行っていて、今年も1日と2日の2日間行われました。 このうち、伊那建設事務所管内では2日行われ、6業者18人が参加しました。 参加者は、洗剤のついたブラシで汚れをこすり、水をかけてきれいにしていました。 この日は、管内の国道2路線と県道16路線、総延長およそ240kmを清掃しました。 標識やカーブミラーはおよそ2,300本にのぼるということです。 協会では、「清掃をすることで、悲惨な交通事故が一つでも無くなれば嬉しい」と話していました。

-

薬物乱用防止呼びかけ

国際麻薬乱用撲滅デーにあわせ、6月29日伊那市の大型店で街頭啓発が行われました。 アピタ伊那店では、ボーイスカウトやガールスカウト、関係機関から65人が参加して薬物乱用防止を呼びかける啓発活動が行われました。 参加者たちは、買い物客にチラシの入ったティッシュを手渡していました。 脱法ハーブによる事件・事故が深刻な社会問題となっている今、伊那保健福祉事務所では、「地域ぐるみで青少年を守っていくことが大切」と話しています。 会場では、子どもたちが、薬物乱用防止のための募金の協力を買い物客に呼びかけていました。

-

法務大臣メッセージ伝達

7月は犯罪や非行のない社会を目指す「社会を明るくする運動」の全国強化月間です。 25日は、上伊那地区保護司会のメンバーが伊那市役所を訪れ白鳥孝市長に法務大臣からのメッセージを伝達しました。 社会を明るくする運動は、犯罪や非行の防止と罪を犯した人の更生について理解を深め、明るい社会を築こうという運動です。 今年で64年目の取り組みで、罪を犯した人の立ち直りを支え、就労や住居などの生活基盤づくりの推進が重点項目として掲げられています。 実施委員会では、来月5日に伊那市のいなっせで運動の一環として「社会を明るくする地域づくり大会」を開き、一般の人への理解を広げていきたいとしています。

-

献血に貢献 伊那食品工業が表彰

上伊那郡市献血推進対策協議会の総会が南箕輪村役場で開かれ、献血に貢献した伊那食品工業が表彰されました。 総会では、安全な血液製剤の供給体制の構築に尽力することの確認などが行われ、献血に貢献した事業所が表彰されました。 このうち、伊那食品工業株式会社が長野県献血推進協議会長表彰を受賞しました。 伊那食品工業は、昭和54年から30年以上にわたり組織的に献血に協力してきたことが評価されました。 伊那食品工業の小口知彦取締役管理本部長は、「地域のために協力できて嬉しい。これからも献血の輪の拡大に協力していきたい」と話していました。 平成25年度、管内の献血者数は4,490人で、目標に対しの116.6%でした。 地域別では、伊那市が1,203人で目標値に対し120・3%、箕輪町が638人で111%、南箕輪村が567人で113.4%でした。 協議会では、「若年層の献血離れが激しい。イベントなどで献血を呼びかけたい」としています。

-

メディカルシミュレーションセンター本格運用開始

特殊な機器を使って若い医師などが訓練する伊那中央病院のメディカルシミュレーションセンターが、27日から本格的な運用を始めました。 県内で導入されるのは初という内視鏡検査シミュレーターです。 実際の人体データから得た3次元のコンピューターイメージを使い、手触り感などの現実感を備えた内視鏡検査のトレーニングを行う機器です。 組織の変形など生体反応をリアルに表現しています。 シミュレーションセンターは、①心肺蘇生エリア②内視鏡手術・検査・超音波検査エリア③脳・心臓血管内手術エリア④診療・看護基本エリアに分かれていて、あわせて40の機器が配置されています。 さらに、シミュレーション演習は、ライブで見たり、録画することができるようになっていて、演習の振り返りや教育材料としても活用できます。 病院を運営する伊那中央行政組合組合長の白鳥孝伊那市長は、「若い医師や地域医療従事者の研修の拠点として、中心的な役割を担う施設」とあいさつしました。 伊那中央病院メディカルシミュレーションセンターは、県の地域医療再生基金を活用し、1億4,000万円をかけ病院南側に整備されました。

-

伊那中央病院に病理診断科新設

伊那中央病院は7月1日から人体から採取した細胞などから病気を診断する、病理診断科を新設します。 25日、伊那市役所で開かれた伊那中央行政組合議会6月臨時会で組合側から提出され、可決されました。 病理診断科は、病気の治療方針を決めるため、採取した細胞などを顕微鏡で検査する最終機関です。 これまでも病理診断医はいましたが、法の改正により、病理診断科を設置することが必要になりました。 また、伊那中央行政組合議会全員協議会も開かれ、平成25年度の決算見込みが報告されました。 平成25年度の支出は103億2,200万円、収入が106億9,000万円で、3億6,800万円の黒字となっています。 伊那中央病院は、平成21年度から5年連続の黒字となる見通しです。 また、現在も不足することのある駐車場が、北棟の建設でさらに不足する見通しで、ドクターヘリのヘリポート、南北に1万平方メートルの用地を駐車場として取得する計画が示されました。

-

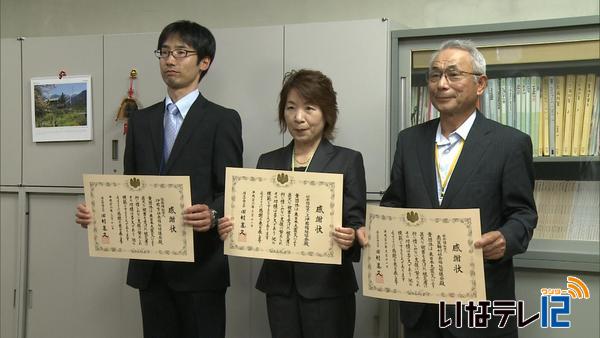

3福祉団体に厚生労働大臣感謝状

東日本大震災発生後、被災者の支援活動を積極的に行ったとして上伊那の3団体に、厚生労働大臣から感謝状が贈られました。 感謝状が贈られたのは、伊那市社会福祉協議会、上伊那福祉協会、南箕輪村社会福祉協議会の3団体です。 3団体は、2011年の東日本大震災発生後、宮城県に介護職員を派遣し、1~2週間にわたり健康面や精神面のサポートを行いました。 伊那市社会福祉協議会を代表して感謝状を受け取った伊藤直哉さんは 「被災された人達の心をいかにして癒すことができるか、子ども達の笑顔が見れるように少しでも力になれたらという思いで活動しました」と話していました。

-

カントリーラインダンスでお年寄りと交流

上伊那を中心に活動しているダンスチームのメンバーは20日、伊那市高遠町のデイサービスセンターくつろぎの家でお年寄りと交流しました。 この日は、メンバー5人がくつろぎの家を訪れ、カントリーラインダンスを披露しました。 ダンスを披露したのは、上伊那を中心に活動している「Kick Love T-Crewウィズカウガール☆COCO」で、3歳から70代までの30人で活動しています。 ダンス以外にも、農業やイベントを通して地域の人たちと交流しています。 利用者は手拍子や楽器を使って盛り上げていました。 あるメンバーは「世代や性別関係なく、みんなが元気になる1つのきっかけになるように活動を続けていきたい」と話していました。

-

上伊那口腔保健センターまつり

口の中の健康を見直すきっかけにしてもりらおうと、伊那市の保健センターで上伊那口腔保健センターまつりが8日開かれました。 歯科医師10人による無料の歯科検診コーナーには、多くの人達が訪れ、子どもの歯の状態を診てもらっていました。 中には、虫歯の治療と勘違いして泣き出す子どももいました。 上伊那口腔保健センターまつりは、歯や口の中の健康について考えるきっかけにしてもらい、センターを広く一般にPRしようと毎年行われていて、今年で5回目になります。 会場内では、長野県公衆衛生専門学校の学生が虫歯予防に関する劇を披露や子供を対象にした無料のフッ素塗布のコーナーなどが設けられ多くの家族連れでにぎわっていました。 上伊那歯科医師会の下島丈典会長は「虫歯や歯周病は生活習慣病。定期的に健診を受け、歯の健康を意識してもらえるきっかになれば」と話していました。

-

JR沢渡駅にバラの壁面アート

伊那西高校の美術クラブが制作した壁面アートが、6日JR飯田線の沢渡駅に設置されました。 壁面アートは、JR飯田線沢渡駅の出入り口の内側に設置されました。 伊那西高校の美術クラブによりますと、バラは希望を、南アルプスは未来を、蝶は、伊那谷に住む人々を表現しているということです。 6日は、沢渡駅で完成披露セレモニーが行われ、関係する25人が出席しました。 白鳥孝伊那市長は、「駅は地域にとってシンボル。市街地や高遠のバラに新しいバラが加わった」と喜んでいました。 この壁面アートは、沢渡駅のコンセプト「きれいで安心して使える駅、いろどりステーション」を目指して、伊那市が伊那西高校に制作を依頼したものです。 セレモニーでは、伊那市から感謝状が贈られました。 3年の有賀睦さんは、「この絵がリニアと通じる飯田線の活性化につながって欲しい」と話しました。 壁面アートは、今年2月から制作にとりかかり、4月30日に完成しました。 アクリルとペンキでかかれています。

-

ワンコインガイド 利用伸びる

今年の高遠城址公園の花見期間中に500円で公園内を案内するワンコインガイドの利用が、去年に比べ3倍近くにのぼったことが6日の反省会で報告されました。 ワンコインガイドの今年の利用件数は、202件595人で去年の75件に比べ、3倍近い伸びとなりました。 利用件数の内訳は、愛知県の花見客が最も多く35件、ついで東京の27件などとなっていて、ドイツも1件ありました。 伊那市観光ボランティアガイド「い~なガイドの会」に登録されているボランティアは39人です。 この日の総会で湯澤敏会長は、「今年は、レベルが上がり、個性的なガイドができた」とあいさつしました。 今年台湾などからの観光客が多かったことから、今年度は、外国人の案内方法についての勉強会も行う予定です。

-

健康づくり教室 長谷で始まる

伊那市の高遠町・長谷地域の前期高齢者を対象にした介護予防・健康づくりのための教室が、長谷健康増進センターで、5日から始まりました。 教室には、高遠町・長谷・美篶から7人が参加しました。 このはせ健康教室は、これまで春と冬に3ヶ月間のコースで毎年開かれてきました。 しかし、春は農繁期と重なり、教室に参加しにくいとの声を受けて、今回、1ヶ月全5回の短期間にして、初めて開きました。 参加者は、理学療法士の説明を受けながらストレッチなどを行っていました。 長谷健康増進センターには、6種類のトレーニングマシーンがあり、教室では、その使い方の指導も行われます。 健康増進センターは、市民の場合、1ヶ月1000円で、何度でも利用することができます。 教室では、参加者が自主的にトレーニングできるようになることで、介護予防、生活習慣病予防につなげたいとしています。

-

伊那市が産科医開業支援へ

伊那市は安心して出産できる環境を整えるため市内で開業する産科医に補助金を出し開業を支援する計画です。 これは2日伊那市役所で開かれた市議会全員協議会で報告されたものです。 対象は市内に開業し10年以上継続して分娩を扱う産科医で7月からの施行を予定しています。 一医療機関あたり1回限りで20%を補助し上限を2千万円としています。 現在上伊那で分娩を扱っているのは伊那中央病院と駒ヶ根レディースクリニック、助産所が5か所となっています。 年間の分娩数は中病が年間およそ900件、駒ヶ根レディースクリニックが330件だということで中病では平成20年度から里帰り出産を制限しています。 市では分娩を扱う産科の開業を促進することで、中病の里帰り出産の制限解除につなげたいとしています。

-

ゴミゼロの日にあわせ美化活動

5月30日の「ゴミゼロの日」にあわせ、伊那市荒井区の住民と県職員は28日、伊那市駅周辺で清掃活動を行いました。 美化清掃には、荒井区の住民や県の職員などおよそ70人が参加しました。 参加した人たちは、午前8時から1時間かけ、伊那市の中心市街地一帯を歩き道に落ちている空き缶やビニールなどを見つけ、専用の袋に入れていました。 この日回収したごみの量は18キロで、紙や布類などといった可燃物が最も多く6.5キロ、プラスチック類が3キロ、空き缶が1.1キロでした。 上伊那地方事務所では、「ごみの量は昨年と比べ半分ほどに減少したが、たばこの吸い殻が多かった。 マナーの向上を呼び掛けていきたい」としています。

-

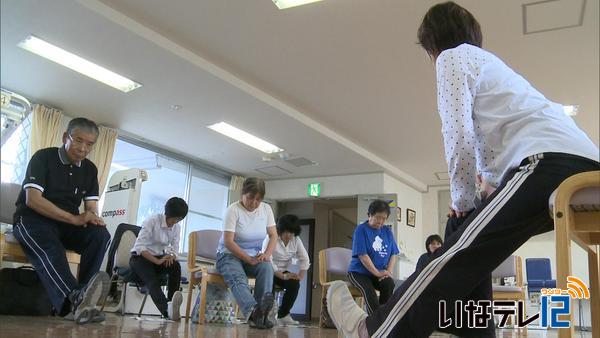

実技を交えて介護予防講演会

効果的に身体を動かすポイントを学ぶ実技を交えた介護予防講演会が、29日、伊那市高遠町の総合福祉センターやますそで開かれました。 講演会には100人ほどが参加しました。 講師を務めたのは、東京を中心に活動する健康運動指導士の藍 早瀬さんです。 藍さんは、高遠町地区で普及している健康づくり・転倒予防のための「筋力つくつく体操」を考案し、指導しています。 講演会では、椅子に座ったままできる筋力トレーニングが行われました。 健康であり続けるための秘訣をまとめた健康十訓を、身体を動かしながら歌いました。 ほかに、筋力つくつく体操を、普段と違う曲を使って、全員で踊りました。 藍さんは、「筋肉は優秀で、年齢を重ねても、鍛えることができる。筋力を鍛えれば、転倒を防ぎ、寝たきり予防にもつながります」と話し、定期的な運動を呼びかけていました。

-

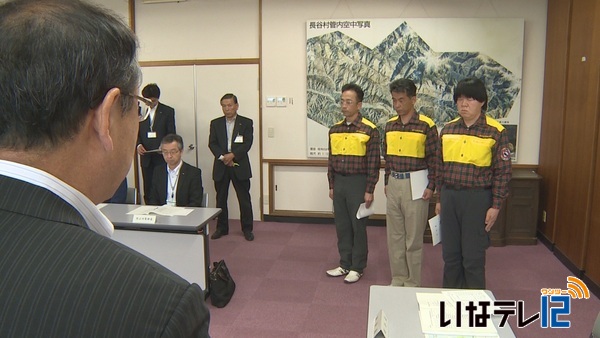

南ア北部遭対協 総会

南アルプスでの遭難防止や救助活動などを行っている南ア北部地区山岳遭難防止対策協会の定期総会が21日伊那市の長谷総合支所で開かれました。 総会では、新しい救助隊副隊長や班長に任命書が交付されました。 新たに副隊長に任命されたのは、市役所高遠長谷水道課の宮下健吾さんです。 宮下さんは、「二次遭難で家族を悲しませないよう訓練に精進し、チームワークを大切に活動していきたい。」と誓っていました。 平成25年度の南アルプス北部での山岳遭難件数は、6件で内救助隊が出動したのは3件でした。 愛知県と神奈川県の2人が亡くなっています。 会長をつとめる白鳥孝伊那市長は、「今年は山の日制定などで登山者が増えることが予想される。先人が残してくれた山を大切に、遭難事故防止対策に取り組んでもらいたい。」と出席者に呼びかけていました。

-

障がい者によるスポーツ大会開催

上伊那地域の障がい者によるスポーツ大会が24日、伊那市陸上競技場で行われました。 これは、上伊那地区障がい者スポーツ大会実行委員会が主催したもので、障がい者にスポーツを通じて自立と社会参加への意欲を高めてもらおうと行われました。 この日は、上伊那地域の福祉施設に通うおよそ240人がリレーや砲丸投げなどで競いました。 ソフトボールを遠くまで飛ばし距離を競うソフトボール投げでは、力いっぱいボールを投げていました。 この日は、市内の高校生を中心に、50人のボランティアが大会の準備や進行を手伝い、参加者と交流を深めていました。

-

グループホーム「もみじの家」で開所式

社会福祉法人、長野県聴覚障害者協会が、ろうあ者のためのグループホームの運営を全国で初めて始めました。 21日は、南箕輪村神子柴のグループホーム「もみじの家」で開所式が行われました。 聴覚障害者協会がグループホームを運営するのは全国で初めてとなります。 協会によりますと、2006年に実施した、県内ろうあ高齢者実態調査で、やむを得ず「知的・精神障害者施設」で暮らすろうあ者が多いことがわかったということです。 上伊那の障害者自立支援協議会など関係団体の協力をえて、この日の開所を迎えました。 式で長野県聴覚障害者協会の井出萬成理事長は「もみじの家はもっとも、みんなが安心して楽しく、自由に暮らせる家となるよう、協力していって欲しい」とあいさつしていました。 「もみじの家」は聴覚障害者が安全安心に暮らせるように、緊急時や来客などを、光を使って知らせる「フラッシュランプ」や、緊急通報用の「ボタンや電話」が全室に設置されています。 定員は6人で現在男女3人が暮らしていて、ヘルパー4人が管理者やサービス管理責任者、世話人などを担当しています。 入所者は「手話で交流ができるため、生活が楽しい」と話していました。

122/(木)