-

食を育て地域の健康を、保健補導員OB会が総会

宮田村保健補導員OB会はこのほど、総会を村老人福祉センターで開いた。新たな会長に桐山幸子さん=大田切区=、副会長に牧田千春さん=北割区=、鈴木初美さん=町三区=を選出。現役の補導員会と連携をさらに深め、子どもの食育をはじめ地域の健康を守っていこうと意識を新たにした。

席上、桐山新会長は「育っていく子どもたちの健康に欠かせないのが食事。安全で安心な食を守るように取り組んでいきたい」とあいさつ。食生活改善に向けた各地域の組織活動の展開などを来年の事業に盛り込んだ。

OB会は1993年に発足し、約500人が補導員の任を終えた後も地域の健康福祉のために活動している。

新役員は次の皆さん。

▽会長=桐山幸子(大田切区)▽副会長=牧田千春(北割区)鈴木初美(町三区)▽理事=富田高子(町一区)酒井美代子(町二区)山崎文子(町三区)牧田千春(北割区)山田まつ美(南割区)三沢和子(新田区)中原ちはえ(大田切区)小田切里美(大久保区)伊東武美(中越区)奥田て志子(つつじが丘区)野溝ミネ子(大原区) -

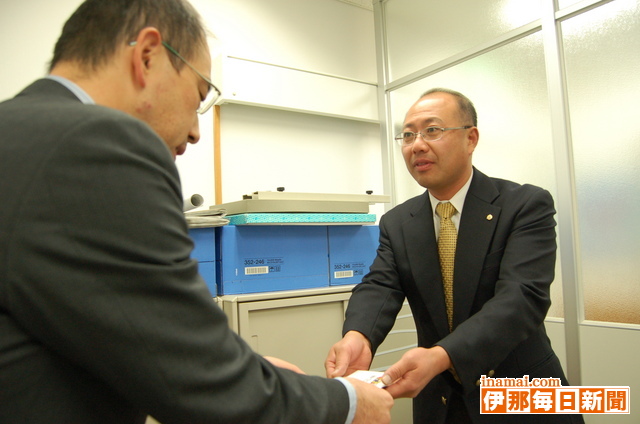

駒ケ根ロータリークラブ募金寄贈

駒ケ根ロータリークラブ(福沢晴海会長)は10日夜、毎年恒例の年末家族会を駒ケ根市のグリーンホテルで開いた。パーティに先立ち、クラブは歳末助け合い募金として10万円を駒ケ根市に、530(ごみゼロ)運動協賛金として10万円を駒ケ根530運動推進連絡会(新井徳博会長)にそれぞれ寄付。福沢会長が中原正純市長と新井会長に手渡した=写真。中原市長は「日々の生活に困っている人たちの福祉のために大切に使う」、新井会長は「清掃用具を買って幼稚園、保育園や学校に贈る。子どもたちの将来につながる事業に理解をいただいてありがたい」とそれぞれ感謝を述べた。

家族会には会員と家族、外国からの交換留学生ら約70人が参加し、懇談や食事を楽しむなど、和やかなパーティのひとときを過ごした。 -

南箕輪村社協がプルタブ換金で車いす3台購入

南箕輪村社会福祉協議会は、村民や企業、学校、団体などから寄せられた3年間分のプルタブを換金し、車いす3台を購入した。

車いすはアルミ製の自走式。グリーン系とベージュ系の2種類。

過去にプルタブの換金で2台を購入しており、今回が2度目になる。

村社協では、「皆様の温かい思いやりで購入できた。本当にありがたい」と感謝。購入した車いすをイベントや学校の体験、移動など一時的な使用に活用するという。 -

福祉作業所定員増で存続を

宮田村の清水靖夫村長は11日の村議会12月定例会一般質問で、村福祉作業所の定員増を図るために来年度にも改修したい意向を示した。国の小規模作業所への補助削減方針を受け、定員を20人規模に増やして利用者の生活や働く意欲を守っていく考えだ。

同作業所には現在、知的や心身にハンディを抱える12人が登録。常時8人ほどが通所し、作業で汗を流すほか交流も深めている。

国は定員20人以下の作業所に補助カットなど厳しい対応を迫っており、村は県の補助を活用しながら定員20人規模施設で存続を図りたい考え。

現在は町二区の仲なかふれあいセンター2階に入居するが、手狭なこともあり、移転も選択肢のひとつに入れた改修を県との協議で進めていく方針だ。

この日は、多くの議員が子育て支援関係について質問。

村側は来年度に救急時に威力を発揮するAED(自動体外式除細動機)を宮田小、中学校に各1台導入したい考えや、本年度教育委員会内に設置した「こども室」に専門的な知識持った職員配置も視野にした体制充実の意向などを示した。 -

駒ケ根秋香会が菊花まつりの寄付

第47回菊花まつりを10月31日縲・1月4日まで駒ケ根市の三和森広場で開いた駒ケ根秋香会(本間秋男会長、30人)は菊花まつりで販売した菊の売り上げ金の一部3万円を駒ケ根市を通じて市社会福祉協議会に寄付した。7日、本間会長と塩沢春夫副会長が市役所を訪れ「地域への感謝の気持ち。わずかだが社会福祉のために役立てて」と中原正純市長に寄付金を手渡した=写真。中原市長は「歴史と伝統ある秋香会の毎年の厚意に心から感謝する。弱い立場の人たちのために有効に使いたい」と感謝を述べた。

本間会長らは「多くの出品があり、好天にも恵まれて良かった。菊作りを通して小学生と交流できたのがうれしい」と笑顔で振り返っていた。 -

福祉用車両寄贈

駒ケ根市のプラスチックめっき部品製造の塚田理研工業(下島康保社長)は7日、創業45周年記念として福祉用の軽自動車1台(130万円相当)を駒ケ根市に寄贈した。市役所玄関前で行われたセレモニーで、塚田社長が中原正純市長に記念のキーを手渡した=写真。塚田社長は「地域への感謝の気持ちを込めて贈る。有効に使ってもらえればうれしい」と述べた。同社は創業40周年の5年前にも福祉用車両を市に寄贈している。

車の助手席には利用者が乗り降りしやすいよう、モーターで90度外側に回転して車外にせり出す機能が備えられている。車は地域包括支援センターに配備され、介護予防などの用途に使用される。 -

障害者社会就労センターに蜜ろう干支人形寄贈

伊那市御園で養蜂園を営む小松実治さんが6日、市内の障害者社会就労センター「ゆめわーく」を訪れ、同施設と障害者社会就労センター「さくらの家」「ひまわりの家」「コスモスの家」、障害者社会生活支援センター「輪っこはうす」などの施設に蜜(みつ)ろうで作ったネズミの置物約180組360個を寄贈した。

「ゆめわーく」などの利用者たちには小松さんがハチの巣箱づくりを依頼している。

蜜ろうの置物は、利用者が販売して収益金を得られるように毎年、翌年の干支を寄贈している。

小松さんは「ネズミはコツコツとやります。ミツバチも同じようにコツコツと一生懸命働きます。皆さんも頑張って働いてください」とあいさつした。

その後、「ゆめわーく」の利用者とその他の施設の代表者たちによる箱詰め作業が行われた。4つ足立ちのネズミと2本足立ちのネズミが1個ずつで一組となっており、価格は500円。

「ゆめわーく」では7日から販売する。

##写真(たてよこ)

蜜ろうネズミを並べる小松実治さん(中央)と「ゆめわーく」職員や利用者など -

建設労連宮田分会が社協に寄付

上伊那建設労連宮田分会(三浦孝分会長)は、11月に木の良さを理解してもらおうと開いた「木工ひろば」の収益金など2万円を村社会福祉協議会に寄付した。

山浦正弘社協会長が受け取り、あたたかな善意に感謝。同分会は毎年、社協への寄付を続けている。 -

民生児童委員16人を委嘱

宮田村の民生児童委員協議会は3日、新任8人を含む16人に厚生労働大臣の委嘱状を伝達した。任期は3年で会長に春日良清さん=南割区=、副会長に浦野満子さん=町一区=、小田切隆幸さん=町三区=を選出。住民に寄り添い、福祉行政へのパイプ役ともなって活動する。

席上、前会長の浦野勝人さんが「互いに手をとりあって、弱者のより良き理解者となって手助けして」と激励。2人の主任児童委員も委嘱した。

委員は次の皆さん。カッコ内は担当地区

浦野満子(町一区1・2班)大蔵久子(町一区3班)太田芳子(町二区)土方照子(町三区1班)小田切隆幸(町三区2・3班)酒井正雄(町三区4‐1・5班)柳沢靖人(町三区4‐2、大田切1班)三好吉郎(北割区全域)秋山徳子(南割区1縲・・8班)春日良清(南割区4縲・班)加藤かほる(新田区)佐野悦子(大田切区2縲・班)横山榮子(大久保区)近藤浩祥(中越区)渡部佳子(つつじが丘区)都筑勝(大原区)▽主任児童委員=辰野恭子、宮澤多恵子 -

伊那市社会福祉大会 宮川さんが講演

第2回伊那市社会福祉大会(市社会福祉協議会主催)が1日、県伊那文化会館大ホールであった。元NHKエグゼクティブアナウンサーの宮川泰夫さん=写真=が司会者として12年間担当した「NHKのど自慢」の思い出について、約800人の聴衆を前に語った。

宮川さんは、のど自慢で全国各地600カ所を巡り、地元の人々とのふれあいを大切にし、地域密着型の番組制作に尽力。講演では、のど自慢出身の人気演歌歌手や全国で出会った住民との貴重なエピソードに自慢の歌声を交え、観客を盛り上げた。

「人はなぜ歌うのだろうか」と宮川さん。番組を長年続けているうちにその疑問は解決され、「人はうれしいとき、悲しいとき、つらいときに歌う。人は口から入れる栄養のほか、歌を歌って心の栄養を得ているのだと分かった」という。

ニュースキャスターとして世界に目を向けていた宮川さんにとって、のど自慢の司会者になることは当初、「嫌々だった」。しかし、番組を続けていて「世間のすごさを知った」。「人間は人生のキャリアや年齢とは関係なく、伝えたい気持ちと受けとめる心があればいいのだと知った」と話した。 -

サンポーが義援金寄付

土地や建物などを扱うサンポー(本社・駒ケ根市、北村武夫社長)が建設、販売したアパートやマンションのオーナーらでつくる「サンポー友の会」は、7月に発生した新潟県中越沖地震で大きな被害を受けた柏崎市への義援金として約4万3千円を寄付した。3日、北村社長と伊東正幸業務部課長が駒ケ根市役所を訪れ、中原正純市長に寄付金を託した=写真。

サンポーの創立40期を記念した旅行で同会の会員約60人が11月に柏崎市を訪れた際、災害の爪あとを目の当たりにした会員らの間から自発的に、募金をしよう竏窒ニの声が上がったことから寄付の運びとなった。北村社長は「柏崎市の人たちに寄付の意思を伝えたところ『来てくれるだけでもありがたいのに寄付までも…』と感激していた」と話した。中原市長は「温かい善意に敬意を表する。日赤を通じて先方に送る」と感謝の言葉を述べた。 -

みはらしの湯が1年間で集めたタオルやプルタブなどを伊那市社協に寄贈

伊那市西箕輪の日帰り温泉施設「みはらしの湯」は5日、この1年間で集めたタオルやプルタブなどを伊那市社会福祉協議会に寄贈した=写真。

施設に集う多くの人たちに協力してもらいながら、地域福祉に貢献しよう竏窒ニ、同施設で6年前から始めた取り組み。

今年はタオル232枚、プルタブ(その他アルミを含む)60キロ、切手3198枚、テレフォンカード14枚が集まった。携帯電話の普及で使われる機会の少なくなったテレホンカードを除き、ほか3品目はすべて昨年を上回っている。6年目を迎える中、取り組みに対する利用者の認知度が高まっており、対象となるタオルやプルタブなどを家でためておき、持ってきてくれる利用者もいるという。

唐沢寿男支配人は「最近はこの地域以外の人も持ってきてくれるようになった。地域を挙げてこういうことができれば、個々に集まる量は少しでも、大きな量を集めることができるし、ごみも減る。少しでも役立てれば」と話していた。

タオルは市社協が運営する福祉施設などで利用するほか、プルタブはほかのアルミとともに車いすにする。

切手、テレホンカードも換金し、ボランティア活動費などに活用していく。 -

駒ケ根市民生児童委員就任式

駒ケ根市は3日、新たに就任した民生児童委員の就任式を市役所南庁舎で開いた。委員など約70人が出席し、中原正純市長から厚生労働大臣の委嘱状を受け取った=写真。委員らは全員で信条を朗読。「社会福祉の増進に努めます」、「誠意をもって生活上の相談に応じ、自立の援助に努めます」などと大きな声で読み上げ、職責への思いを新たにした。

中原市長はあいさつで「委員の果たすべき役割はますます大きくなっている。福祉行政に対する理解と支援をぜひお願いしたい」と激励した。

委員は活動充実のため、今期から6人増員されて67人となった。男性35、女性32人で初任は35人。任期は12月1日から3年間。 -

母子、父子家庭親子と寡婦を対象とした「親子のいきいき講座」開催

母子、父子家庭親子と寡婦を対象とした「親子のいきいき講座」が2日、箕輪町の松島コミュニティーセンターであった。6組の親子と子どもが20歳以上になった寡婦ら約40人が参加。長巻すし作りなどをしながら、交流を深めた=写真。

講座は、一緒に過ごす時間の中で親子の絆を深めてもらうとともに、各家庭間の交流などを目的として上伊那郡母子寡婦福祉協議会が毎年開催しているもので、今年は全員で一つの長巻ずしを作ったり、クリスマスリース作りなどを体験。母親とともに長巻ずし作りに挑戦した女の子は「桜でんぷんの盛り付けが楽しかった」と話していた。

上伊那にも母子家庭、父子家庭は潜在的に存在しているが、協議会に入会する家族は少ないという。

同協議会の担当者は「入会すれば福祉制度に関する情報も詳しく知ることができるし、母子、父子家庭を対象とした共済制度などもある。また、ほかの家族との情報交換もでき、不安の解消にもなると思うので、ぜひ参加していただければ」と話していた。 -

上伊那建設組合青年部が上伊那福祉協会に寄付

上伊那建設労働組合青年部(中坪康一部長)が27日、上伊那福祉協会を訪れ、8月に実施したイベントの収益金の一部を同協会に寄付した=写真。

寄付は地域貢献の一環として毎年行っている。寄付金は毎年8月に開く南箕輪村の「大芝高原まつり」で青年部が実施しているクラフトイベント「親子木工広場」の収益金の一部で、今年は2万円を寄付。

中坪部長は「地域の中で仕事をさせていただける中、何か地域に貢献できないかと取り組み続けている。役に立てるよう使っていただければ」と語った。

また、上伊那福祉協会の安田修也事務局長は「各施設の利用者さんが穏やかに過ごせるよう、有効に使わせていただきたい」と話し、感謝の言葉を述べた。 -

安心な地球環境を未来の子どもたちに残すため、環境問題を考える大切さを伝える

かえるの会

11月なのにハイビスカスが咲いた。この上伊那で。昔は恵比寿講の時期には雪が舞っていたのに。それを「危機感」とはとらえにくいけど、やっぱり「これでいいのかな」って考えてみて、地球温暖化は人ごとでないと感じるのが大切竏秩B

上伊那在住の有志でつくる「かえるの会」が発足したのは昨年のこと。メンバーはみな、県の地球温暖化防止活動推進員で、要請を受けて地球温暖化の仕組みや二酸化炭素の排出状況などを一般の人たちに知ってもらうためのボランティア活動を展開している。

主婦や会社員、定年退職者など、会員の立場はさまざまなだが、だからこそ、いろんな取り組みを知ることができ、互いの励みにもなるという。

それぞれ忙しい時間の合間を縫って活動に参加しているため、一同に集まるのはなかなか難しいが、互いに学び合って知識を共有したり、研修に参加したりしながら、今の地球で起きているさまざまな事実を学び、自分たちにできることを模索してきた。

昨年は地球温暖化をテーマとした劇を創作し、中川村で上演。温暖化対策の大切さを訴えた。

「今、環境問題のCMで『知っているけどやっていない』ってやっているでしょ?そういうことが生活の中にたくさんある。それは個々の取り組みが多いけど、その積み重ねが大切。だからこそ、さまざまな人たちに伝えていきたい」と思いを語る。

一方で、これから地球を担う若い世代ほど、エネルギーの使い方に無頓着である現状には、強い危機感を感じている。

「そりゃ、おれたちの生きているうちは普通の生活をしていても何ら支障はないかもしれないけど、子どもたちは先が長い」

「その付けは全部子どもたちが払うことになる。そのことを若い人たちにも強く感じてもらいたいし、子どもたちには安心な地球を子どもたちに引き継いでいきたい」

◇ ◇ -

信大農学部の学生がバングラディシュのサイクロン被災者救援にむけた募金活動を展開

サイクロンの直撃により被災したバングラデシュの人たちを支援しよう竏窒ニ、南箕輪村の信州大学農学部の学生有志約20人が27日、募金活動を開始した=写真。

15日にバングラデシュ南西岸に上陸した大型サイクロン「シドル」は、同地区に甚大な被害を及ぼしており、バングラデシュ政府の情報によると、26日現在で被災者は約690万人に及び、すでに3千人の死亡を確認。1180人が行方不明となっており、犠牲者は約1万人に及ぶと試算している。森林が崩壊し、家畜などを失った家族も多く、食料、物資などの緊急支援のほか、その後の再建に向けた復興支援が必要な状態にあり、各国政府やNGOなどが救助活動や、物資の支援を展開している。

こうした状況を受け、同国からの留学生が中心となって救援金を学生や職員から募集することを提案。賛同した学生が集まり、募金活動を展開することとなった。

森林科学科の学生で発起人のモハメッド・ヌールさん(36)は「まずは農学部の学生と職員に協力を求めていきたい。また、母国のため、そのほかの学部などとも連携していければ」と話していた。

募金箱は12月25日まで農学部の生協内1カ所と校舎内2カ所に設置する予定で、受け付け時間は午前9時縲恁゚後5時。一般の募金も受け付けている。

募金は25日以降に集計、公表し、日本赤十字社に送金する。 -

来年の干支ネズミを繭玉人形に

宮田村社会福祉協議会ミニデイサービスを利用するお年寄りたちが、繭玉(まゆだま)を使って来年の干支(えと)であるネズミの人形づくりに挑戦している。

干支の人形づくりは酉(トリ)から始め、戌(イヌ)、亥(イノシシ)と続き、今年で4年目。「12支全てを制覇するまでは辞められない」と、年末恒例の風物詩として定着してきた。

全地区で行っているが、27日は北割区のミニデイ利用者が製作。ピンセットも使う細かい作業の連続だったが、「このネズミが来年も幸せをきっと運んできてくれそうだ」と笑顔がこぼれた。 -

気の里ほのぼの広場~健康と福祉を考えるつどい~

伊那市長谷で25日、「第1回気の里ほのぼの広場縲恁注Nと福祉を考えるつどい縲怐vが気の里ヘルスセンター栃の木であった。長谷地区の住民らが健康体験コーナーやステージ発表などを楽しんだ。

健康まつりと、社会福祉協議会のふれあい広場を一緒にし、健康と福祉を考える催しとして実行委員会を組織して初開催した。長谷総合支所保健福祉課、伊那市社協、長谷支所の後援。

レクリエーションでは、レクリエーションインストラクターの佐藤ふみ子さん=伊那市=を講師に、住民約50人が歌に合わせて隣の人の肩をたたいたり、背中をさすりあうなど体を動かした。簡単そうな動きでも左右が反対になってしまうなどの間違いに笑いが絶えず、皆で楽しんでいた。

ステージでは、長谷中学校3年生の南アルプス太鼓、長谷小学校5年生や長谷中音楽部の合唱、保存会と中学生によるざんざ節の発表があった。体力測定、おやつのフードモデル展示、鍼灸体験、福祉バザーなどの各コーナーもにぎわった。 -

ときめきランチ15周年

一人暮しのお年寄りへの調理、配食サービスを93年から行っているボランティア・グループ「ときめきランチ」(北沢里子代表、50人)は23日、活動を始めて15周年の節目を祝う記念式典と研修交流会を駒ケ根市のふれあいセンターで開いた。会員と市社会福祉協議会職員など約50人が出席し、15年の歩みを感慨深く振り返った。

北沢代表は式典のあいさつで「これまでの15年が走馬灯のようによみがえってくる。弁当を見て涙ぐんだ利用者がいたことは今も忘れられない。ボランティアの原点を忘れず、これからも頑張ろう」と呼び掛けた=写真。研修交流会には記念講演として上伊那調理師会会長の山越信治さんが招かれ「先人の知恵 行事食あれこれ」と題して、季節ごとのさまざまな料理について楽しく話した。

ときめきランチは毎週土曜日に弁当をつくり、希望者に500円で配達、提供している。01年には市社協表彰、今年9月には県社協表彰を受けた。 -

福祉避難室設営体験会

箕輪町社会福祉協議会と町ボランティアセンターは23日、災害時の避難所で障害者らが少しでも過ごしやすい環境をつくるため、障害者とボランティアが一緒に考え避難所内に福祉避難室を設営する体験会を北小河内公民館で開いた。当事者の声を聞きながら皆で意見を交わし、福祉避難室に必要な配慮を確認しあった。

福祉避難所は、障害者や心身に衰えのある高齢者、乳幼児ら避難所での生活で特別な配慮(身体的なケアやコミュニケーション支援など)を必要とする人が避難する施設。町内には、福祉避難所の指定をした建物はない。

昨年7月豪雨災害での避難所生活の経験から今回初めて体験会を計画した。大地震が発生し避難している想定で、車いす利用、聴覚障害、視覚障害、知的障害、精神障害の当事者と一般参加者、町社協職員らがグループ別に段ボールで仕切ったコーナーで設備や衣食住など課題を考えた。

聴覚障害者は、避難時に耳が聞こえないことが一般の人にわからない、情報をホワイトボードなどに書いてほしい-。精神障害者は、ドキドキしてくるので気が休まる場がほしい、間仕切りがほしい-。視覚障害者は、初めての場所では施設の内部がわからず不安-など課題が出た。

ボランティア役の参加者が各コーナーで必要な助けを確認し、質問内容をボランティアセンターと確認しながら情報を伝える体験もした。

ボランティア役の参加者は「障害のある人が必要とすることを知ることができ勉強になった。福祉避難室の大切さを感じた」と話した。

町社協は、「障害者も希望を言っていいということ、一般住民も障害者への配慮を知るという、互いに気付く機会にしてほしい」とし、現在社協で進めている「災害時住民支え合いマップ」作りを基に避難訓練し、その避難所の中を検証していく流れを来年度以降町内各地でやりたいという。 -

カーブス伊那がチャリティ・イベント「フードドライブ」のレトルト食品などを募集

国内で毎日の食事などに困っている人たちに家の中で余っている食料品を届けよう竏窒ニ、伊那市室町の女性専用フィットネスクラブ「カーブス伊那」(中村和之代表)は、今月末まで、チャリティ・イベント「フードドライブ」を展開し、会員や一般から常温で保存可能なレトルト食品やインスタント食品などを募っている。

「フードドライブ」は、毎日の食事などに困っている人たちに向け、家庭内で余っている食料品を届ける取り組み。米国では9年ほど前から取り組まれきたが、日本国内でも、生活保護世帯の増加など、日々の食事に困っている人たちがいる反面、食料の3分の1が廃棄されている現状があることから、全国展開する同クラブでは

「自分たちにできることを考えよう」と、今年初めて「フードドライブ」を実施することになった。

今年3月にオープンしたカーブス伊那でも、現在会員や一般に呼びかけて家庭内で余っている食料品を募っており、集まった食料品は地元の児童養護施設などに寄贈することを予定している。

対象食品は常温で保存可能なレトルト、インスタント食品、乾物、調味料、米竏窒ネどで賞味期限が2008年2月1日以降のもの。

同クラブでは会員の関心も高く、すでに続々と食料品が集まっているという。

中村代表は「もともと同クラブは地域の女性たちの健康に貢献したいと取り組んでいる。フードドライブへの取り組みも地域貢献の一環。一般の方にも、家に余っている食料を提供していただければありがたい」と話していた。

受付時間は午前10時縲恁゚後1時、午後3時縲恁゚後8時(日曜、祝日を除く)。なお、一般の場合は持ち込む前に同クラブへ一度、問い合わせることを求めている。

問い合わせはカーブス伊那(TEL98・7230)。 -

社協歳末訪問、村民利用の県内各施設へ

宮田村社会福祉協議会は22日、村民が入所利用する村内外の福祉施設12カ所を歳末訪問した。一人ひとりの手を握り「これからもお元気で」と声をかけた。

社協理事や民生児童委員27人が6班に分かれ、遠くは小諸市や阿南町にまで足をのばした。

17人の村民が生活している新田区の介護老人保健施設「プラムの里」には、山浦正弘社協会長ら6人が訪問。

旧知の人も多く「お元気でしたか」と声をかけると、「よく来てくれました」と笑顔で応える姿も。涙を流して喜ぶおばあちゃんもいた。 -

サークルひまわりが宮田中生徒に車いす体験

宮田村宮田中学校ボランティアサービス委員会(宮下将騎委員長)は17日、村社協デイサービスセンターで車いす体験した。村内の身障者とボランティアでつくる「サークルひまわり」が呼びかけて開いたもので、16人の生徒が参加。体験を通じてやさしさ、思いやりの心を育んだ。

押したり、乗ったりして介助する側、される側をともに体験。段差の乗降など、気を配りながら取り組んだ。

自走にも挑戦し、車いすの生活を肌身に感じた生徒たち。

宮下委員長は「足の不自由な人がいかに大変か良く分かった。その人の気持ちを理解する大切さも学べた。困っている人がいたら、進んで助けたいと思う」と話した。

中学生の車いす体験は今年で13年目。サークルひまわり代表の三浦次郎さんは「このような体験を通じて、障害者の理解につながっていけば」と、熱心に取り組む生徒の姿に目を細めた。 -

「福祉避難室」考えよう

箕輪町社協が設営体験会23日箕輪町社会福祉協議会と町ボランティアセンターは23日、災害時の避難所で障害者らが少しでも過ごしやすい環境をつくるため、障害者とボランティアが一緒に考え福祉避難室を設営する体験会を北小河内公民館で開く。

福祉避難所は、障害者や心身に衰えのある高齢者、乳幼児ら避難所での生活で特別な配慮(身体的なケアやコミュニケーション支援など)を必要とする人が避難する施設。町内には、福祉避難所の指定をした建物はない。

昨年7月の豪雨災害で町民が避難所生活をした経験から、「福祉的な配慮が必要な人がいる」と感じ、今回初めて体験会を計画した。一般の避難所は主に公民館や体育館など必ずしもバリアフリーの環境にないため、避難所内に福祉避難室を作ることで、障害者らも少しの間、一般住民と過ごせる環境を作る。県内では今年、県総合防災訓練や小諸市、松本市などで訓練をしている。

今回の体験では、車いす利用、聴覚障害、視覚障害、知的障害、精神障害の当事者と一般参加者がグループ別に公民館にある物を使って避難室を作り、必要な配慮を考える。

町社協は、「障害者が、私が避難したら迷惑がかかると遠慮してしまうことがある。体験を通して一緒に避難できることを考えるきっかけにしてほしい」と話している。体験会は午前10時から。 -

箕輪町精神保健福祉講演会

箕輪町と伊那保健所は17日、「箕輪町精神保健福祉講演会」を同町保健センターで開いた。ボランティア関係者や、精神障害者就労支援センター利用者、地域住民などおよそ60人が参加した。

講師は愛知県の障害者地域生活支援センターなどの施設長を務める青木邦子さん。「助け合う心に地域づくり」をテーマにり、心の病気やそれに対する社会の理解などについて語った。

「生活をしていると心の中のコップにストレスがたまっていく。水があるふれる時に、自殺や心の病になる。環境を変えたり、うまくストレスを抜いて、いつも余裕を持たせておくこと」と自分の体験談を交えながら分かりやすく話す青木さんの言葉を、聴講者は真剣な表情で聞いていた。

青木さんは「体の健康と同じくらい、心の健康にも気を使って欲しい」と訴えた。 -

立正佼成会が米寄贈

立正佼成会伊那教会(瀬在快衣教会長)は16日、農家の会員らが今年収穫して奉納した玄米180キロを駒ケ根市を通じて市社会福祉協議会に寄贈した。同教会の三沢宏至渉外部長ら3人が市役所を訪れ「わずかだがどうか福祉に役立てて」と原寛恒副市長に目録を手渡した=写真。原副市長は「毎年の善意に感謝する。温かい気持ちを温かいご飯にして提供したい」と礼を述べた。米は市が委託して市社会福祉協議会が運営している独り暮しのお年寄り向け配食サービス『ときめきランチ』で使われる。同協会は伊那市、飯田市にも玄米を寄贈する。

同協会の米寄贈は1961年、大きな被害をもたらした三六災害の被災者を救済するために行われたのが最初。 -

ともいきの会がそば打ち

宮田村町二区の交流グループ「ともいきの会」(矢亀誠一会長)はこのほど、そば打ちを行った。3年目を迎えた今回は、特別な講師は呼ばず・ス自己流・スで挑戦。思考錯誤しながら、にぎやかに楽しんだ。

昔のことも思い返しながら、そばを打つおじいちゃん、おばあちゃんの姿も。「こうやったほうがいい」など指導もしながら、立派なそばが完成した。

そば粉は地区内の商店が寄せてくれた「戸隠産」で、手作りの味わいも重なって風味豊かに。天ぷらなどと一緒に食べ、会話も弾んだ。

食後はみんなで恒例「ともいき音頭」を踊ったり、歌ったり。昼のひとときをゆっくりと過ごした。 -

一の会がたかずやの里で夕食提供のボランティア

伊那市内の飲食店主有志でつくる「一の会」(林孝司会長)が13日夜、富県の児童養護施設「たかずやの里」を訪れ、同施設の子どもや職員45人に夕食を振る舞った。

たかずやの里での夕食ボランティアは今年で26年目。もともと市の飲食店組合が奉仕活動の一環として行っていたものだが、数年前に止めることになったため、それを有志が引き継いできた。

今回は、メンバーがそれぞれ得意分野とする品目を中心としてメニューを考案。握りずし、手巻きずし、てんぷら、吸い物、フルーツを使ったデザートなどが並んだほか、クリスマスプレゼントの前倒しということで、手づくりケーキも用意した。

林会長「1年に1度しか来れないが、みなさんの顔を見られるのを楽しみにしている。おいしいものをお腹いっぱい食べて、風邪をひかないように」と子どもたちに呼びかけた。

子どもたちは「いただきます」とあいさつした後、思い思いの皿にはしを運び、笑顔で料理を味わっていた。 -

宅幼老所わが家スタッフが高齢者擬似体験

宮田村町一区に宅幼老所「わが家」が開所して3年。家庭的な雰囲気と心で接する介護で地域に根づくが、より利用者の理解を深めようと、2日間かけてスタッフ講習会を開いた。特別な器具を装着して、体が不自由な高齢者の擬似体験も。視聴覚や体の動きが制限されるなかで、利用者の気持ちになって今後の介護のあり方を考えた。

視力が遮られるゴーグルや耳栓、腕や足首には重りが入った器具を装着し、スタッフが交替で体験。

トイレに入ったり、食事したり、散歩に出たりと、利用者の生活と同じ行程で体を動かした。

「本当に大変。ちょっとした段差でも怖くて」と感想も。

「自分たちが良かれと思ってやっていることが、本当は利用者の負担になっているのではないか」など考えをふくらませ、今後に向けて意見を交換した。

研修会は口腔ケアや車イスからイスやベッドへ移動させる訓練、血圧測定など医療的ケアの実技なども盛りこみ、ディスカッションは深夜にまで及んだ。

大石ひとみ代表は「この経験をもとに、より利用者に近づき次のステップへ進んでいきたい」と話した。

162/(月)