-

「集落営農福岡」設立

駒ケ根市福岡区の農業者64人でつくる集落営農組織「集落営農福岡」の設立総会が24日夜、同区内の大原農事センター新生館で開かれた=写真。関係者約60人が出席し、規約、07年度事業計画・予算案、役員などを承認した。

同組織は5年後の12年をめどに法人化し、作付け面積を現在の34ヘクタールから58ヘクタールに、年間生産量も現在の米156トン、大豆0・3トンから米176トン、大麦5・3トン、大豆0・3トン、雑穀11・8トンに増加する計画。

市内での集落営農組織設立は8番目で、3月末までには全10組織が設立の予定。

役員は次の皆さん。

▽組合長=坂本英雄▽副組合長=赤羽根一博、北沢雄喜▽理事=竹内稔、菅沼辰保、小林卓爾▽監事=古沢正則、木下豊 -

「集落営農下平」設立

駒ケ根市下平区の農業者120人でつくる集落営農組織「集落営農下平」の設立総会が23日夜、同区内の農村環境改善センター一心館で開かれた=写真。関係者約70人が出席し、規約、07年度事業計画・予算案、役員などを承認した。

同組織は5年後の12年をめどに法人化し、作付け面積を現在の76ヘクタールから155ヘクタールに、年間生産量も現在の米487トンから米707トン、大麦53トン、大豆9トン、ソバ25トンに増加する計画。

設立準備委員会の戸枝靖恵委員長は「国の条件を満たすための組織設立に向けて準備してきた。先祖から受け継いだ優良農地をいかに守り抜くか、英知を結集して努力しよう」と呼び掛けた。

市内での集落営農組織設立は7番目で、3月末までには全10組織が設立の予定。

役員は次の皆さん。

▽組合長=松崎嘉寿彦▽副組合長=福沢徳夫、松崎弘道▽会計=菅沼幸穂▽監事=戸枝靖恵、中城数久 -

アルストロメリア

標高3千メートル、アンデスの山ろくに自生するインカのユリ、アルストロメリア。ユリのように可れんで、ランのように華やか。

アルストロメリア科、アルストロメリア属の宿根草で、短縮してメリアとも言う。近年の洋花嗜好にマッチし人気は高い。花の色は白、赤、ピンク、紫、オレンジと多彩。花弁に模様(スポット)があるのが多いが、スポットレスもある。葉が180度ねじれていることや、花持ちの良さ(冬場で1カ月、夏でも10日以上)もこの花の特長。

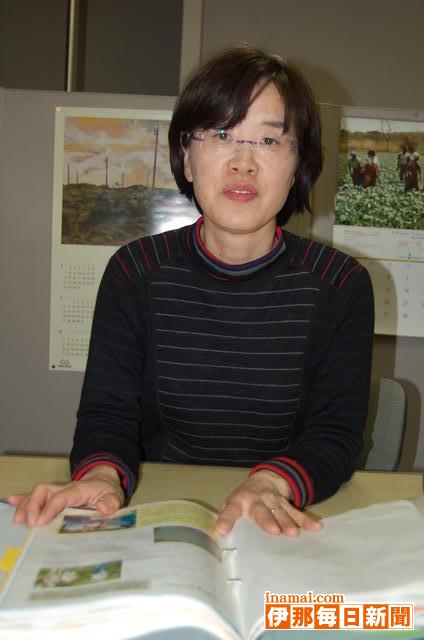

オランダで栽培種として、品種改良され、箕輪町に根付いたのが1979年、翌年、県経済連が推奨し、上伊那全域に普及した。現在、全国シェア5割、約百軒が百品種、1300万本を関東、関西に出荷する全国1の産地である。花のピークは春の3-5月だが、地中冷房システムの普及で1年中切れる、経済性高く、切り花のホープである。今回は年間60万本を出荷する伊那市美篶の末広農園の春日照夫さん(74)、飯島町七久保の道の駅「花の里いいじま」で花狩りができる観光農園を営む宮下善夫さん(56)、上伊那のメリアを販売面でサポートするJA上伊那花卉課の吉沢栄二さんにお聞きした(大口国江)

##(中見出し)

「借金花」だからこそ、作り続け、ようやく理想の経営に、春日照夫さん

「初期投資が大きく、途中で止めたら、借金だけが残る。止めるに止められず、27年作り続けて、ようやく、理想的な経営と生活が実現した」。

昭和50年代、野菜に代わる経済性の高い作物をと模索する春日さんに、上伊那農業改良普及所職員が「10アールで10万本切れ、1本百円で売れ、1千万円になる花がある」と耳よりな話を持ち込んだ。「話し半分でもすごい」と飛びつき、大胆にも花も見ずに仲間を募り、JAから融資を受け、トマトハウスを利用し、赤を主体にオランダ・パテント苗300株を導入した。

「わからないことばかりで、勉強しようにも、指導員もいない」と、全てが手探り、2年目に開花したが、販売ルートもなければ、テクニックもない。借金ばかり増え「借金花」というあり難くない「異名」を頂戴した。「止めると借金だけが残る。止めるわけには行かない。がむしゃらに進むしか無かった」。品種を替えたり、栽培法も研究し、稲作で経営を補完しながら軌道に乗るまでに5年がかかった。85年から91年頃まで比較的安定し、バブルが崩壊した92年に、2500万円の設備投資でハウスの鉄骨化と、根元にチューブを埋め、冷却水を流して地中の温度を下げて、花芽の分化を促進させる地中冷房システムを導入し、通年生産に踏みきった。

上伊那の5農協が上伊那農協として合併されたのを機に、アルストロメリア部会も統一「合併により、出荷量が増大し、上伊那のメリアは確固たる地位を築き、品種の選定は市場主導でなく、産地主導で行なわれるほどになった」。

さらに、4年前にJA上伊那が開発した、水に挿して運ぶ湿式の輸送ケースでの出荷に切り替えたことで、品質は向上、ボリウムアップし、裾もの(格外品)まで市場でさばけ、産地間競争を有利に展開できるようになったという。

「30年かかって、10アールで1千万円の売上が正夢になろうとしている。『借金花』だったからこそ、この花を作り続け、夢を実現できた。赤字経営の人もいるし、末広農園も今は順調でも、ちょっと油断すれば、命取りになる」と話した。

##(中見出し)

原種栽培から観光農園へ、宮下善夫さん

飯島町の道の駅「花の里いいじま」には、メリアの全自動ハウスが2棟あり、上伊那では唯一、1年中花狩りができる。

2棟20アールの温室で覆色の「レベッカ」、黄色の「アモール」白の「オリガ」「クリスタル」、ピンク系の「サクラ」「スィートフェネッセ」など8種類を栽培、1本150円で最高品質の花が自由に摘み取れる。根元に湿したペーパータオルを巻くなど長時間の持ち帰りサービスもある。

宮下さんは75年、上伊那では最も早く導入した。千葉県の園芸農家で春、1季咲きの原種の「リグツ」を一目見て「かわいい花、色もいい」とすっかりほれこみ、2百株を作付け、4年ほど原種を栽培した。80年から、オランダのパテント苗に切り替えた。5年前、道の駅開設に合わせ、ハウスを建設し、花狩りを始めた。

「花狩りはつぼみよりも、1、2輪咲いたものの方が発色がいい」という。

次々と新品種が誕生し、品種のくせを周知し、コントロールするには技術がいる。自動で温度管理、潅水、カーテンの開閉など重装備したハウスでも、天候に左右される。「お天道様には勝てない」と苦笑する。

##(中見出し)

産地を販売面で支えるJA上伊那営農部花卉課、吉沢栄二さん

「メリアの課題はパテント苗は1株2000円と高く、燃料費の高騰が経営を圧迫している。品種の選定も難しい」。

JA上伊那のメリアは約百種類、ピンク系が6割、冠婚葬祭に欠かせない白と黄色が1・5割、紫や赤など濃い色は少ない。市場で評判がいいと、どっと同品種を栽培し、価格が下落したという苦い経験から、農家と相談しながら、JA上伊那全体で品種の調整をしているという。

「1300万本売り抜くのが使命。そのために、都会のスーパーやホームセンター、デパートなどで店頭販売し、消費者にこの花を知ってもらう努力をしている」。

花の名はスェーデンのアルストロエマーという植物学者の名前から。「かつて、経済連では親しみやすい名前にと『夢ゆり草』と名付け、レコードまで出してPRしたが:」と、ほこりをかぶった古いレコードを見せる。

◇◇

昔は「借金花」、今は夢ゆり、日本人好みのサクラ色、緑の花、丸弁など新しい花が次々とデビューする。低草丈でコンパクトな鉢植え用、芳香性の品種もあり、まだまだ期待される花、ちなみに花言葉は「未来への憧れ」

(10)

(11)道の駅では直売もしています -

スイセン

駒ケ根市の光前寺参道に「衝撃的に早く咲く」という名を持つ黄色のラッパスイセン「ラインベルトアーリーセンセーション」が咲き始め、スイセンの季節到来を告げる▼長年、北割2区営農組合が中心になって、子どもから高齢者まで区を挙げて、1球1球を植え付け、4月下旬の光前寺の春の例祭の頃は白や黄色の花で参道を埋め尽くす▼初めて、スイセンを植えた12年前、当時の担当者は「1球が来年には3球に、3年目は6球になり、10年もすれば、スイセン街道になる」と。その時は「夢みたいなことを」と思ったが、今、夢は正夢になった。みんなで同じ夢を見続け、団結して、夢を実現させる努力に敬服。まさに「協働のまちづくり」のモデルではと感じた(大口国江)

-

JA上伊那稲作部会が「うまい米・うまいお酒の春祭り」を開催

生産者自身が米の消費拡大に貢献しよう竏窒ニ、上伊那農業協同組合(JA上伊那)稲作部会(北條久志部会長)は22日、「うまい米・うまいお酒の春祭り」を伊那市狐島のJA上伊那本所で開いた。約100人の部会員が集まり、上伊那米で作った米料理や地酒を試食。自分たちの作る米の味を改めて確認しながら宴を楽しんだ。

米市場は消費減退、供給過剰基調と依然として厳しい状況にあるのが現状。こうした影響を受け、生産農家の消費量も減退する傾向にあるという。

同イベントは、こうした生産者自身がまずは米を見直し、消費拡大につなげていこう竏窒ニ昨年から始めた。

今年も、五平もちやすしなど、さまざまな米料理が並んだほか、上伊那で日本酒を醸造している地元酒蔵6社が、それぞれに醸造している日本酒を紹介。「まずは飲み比べ、自分に合った酒を探してほしい」と呼びかけた。

また、3種類の米の中から上伊那産のコシヒカリを当てるゲーム「米の食味テスト」では、九州、北海道の米と食べ比べ=写真。「分かりすぎるくらい違う」などと話しながら味の違いを確認していた。 -

南箕輪村「まっくんファーム」第1回総会

南箕輪村「まっくんファーム」(倉田庄衛組合長)は20日夜、第1回総会を村民センターで開き、組合員加入、06年度事業報告・収支決算、07年度事業計画案・収支予算案などの議案を承認した。

まっくんファームは06年11月20日、村1本の農業の「担い手」集落営農組織として加入者505人で設立した。

議案の組合員加入は、21人の新規加入を承認した。農地面積は283ヘクタールになる(設立時は274ヘクタール)。

07年度事業計画の主な取り組みは▽まっくんファームの体制づくり▽組合員の水稲・麦・大豆・ソバなどの共同作業と農産物の販売から精算までの一括経理▽研究委員会を設置し農業生産法人化の具体的な研究▽組合員加入及び農地利用集積推進-など。栽培面積目標217ヘクタール(水稲160ヘクタール、小麦23ヘクタール、大豆21ヘクタール、ソバ13ヘクタール)。販売額の計画合計は1億8876万円。 -

ログプランター作り講座

駒ケ根市は18日、今年度第2回の駒ケ根自然楽校「ログプランター講座」を同市東伊那の農林業体験施設「駒ケ根ふるさとの家」で開いた。市民ら約50人が参加し、丸太をチェーンソーで加工するプランター作りに挑戦した。

チェーンソーを持つのは初めて竏窒ニいう参加者もあり、作業にかかる前には講師から機械の安全な取り扱い方について詳しい説明を受けた=写真。素材の丸太は林道などで伐採したヒノキの不要木で、直径は約20縲・0センチ。いつくかの班に分かれた参加者は丸太を約50センチの長さに切った後、中をくり抜く作業にかかったがチェーンソーの扱いに四苦八苦。仲間同士で助け合いながら慎重に作業を進めた。慣れるに従って道具の扱い方も徐々に上達し、全体の形を整えて見事に完成。「苦労したが、思ったよりもうまくできた」と満足そうに持ち帰っていた。 -

いいじま農産設立総会

飯島町飯島地区の農業法人「株式会社いいじま農産」の設立総会が18日夜、飯島町の町文化館で開かれた。関係者約30人が出席し、定款を全会一致で承認した。同日付で新会社が正式にスタートを切り、これで町内4地区すべてで農業法人が発足した。

発起人代表の小林正尚さんはあいさつで「町でも高齢化、後継者不足により農地の荒廃が急速に進む中、飯島地区ではなかなか組織の設立ができなかったが、ようやくスタートラインに立てた。地域に信頼される力強い担い手を育成していきたい」と述べた=写真。

事業年度は3月縲・月。設立時の株式は2500株、250万円。

役員は次の皆さん。

▼取締役=小林正尚、片桐久司、中原道夫、北原進、小林均、小林政司、伊藤和夫、伊藤忠幸▼監査役=中村周一、上原春男 -

本郷地区幹線農道、待望の開通式

飯島町の本郷地区幹線農道整備事業が完成し19日、現地で、国、県、町、地権者、推進委員ら関係者約80人が出席し、喜びの開通式を行なった。

起点の国道153号交差点手前に集合、高坂町長らがテープカットし、くす玉開披と近くの本郷保育園児による風船飛ばしが行なわれた。また、終点の町道本郷縦断線まで、パトカーを先導にトラクター、公用車、一般車両など20数台を連ねてパレードし、記念碑の除幕に臨んだ。

同線は延長1405メートル(橋梁40メートルを含む)。幅員7メートル2車線、受益面積213ヘクタール、99年着工、総事業費9億5500万円。本郷地区は河岸段丘地形で、広域農道に集中する集荷施設への道路は幅員が

狭く急勾配のため、農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業を導入し、先に完成した県単農道整備事業と合わせ、一連の幹線農道として整備した。

本郷公民館で開いた開通祝賀会で、高坂町長は「待望久しい中川村と飯島町、さらに国道と東・西県道を結ぶ幹線が開通した」と喜び「当地区の農業を中心とする産業の活性化と、住民生活や防災機能の向上により、地域全体が大きく発展するように」と期待した。 -

あじ~なで彼岸花市

春分の日を前に17、18日、南箕輪村にあるJA上伊那の直売所「ファーマーズあじ縲怩ネ」で彼岸花市が開かれている。黄色や白色、紫色などのキクを中心に約3500束が並び、会場を彩っている=写真。

毎年彼岸に合わせて開催しているイベントで、この季節上伊那では生産されていないキクは提携を結ぶ愛知県と沖縄県のJAからから取り寄せているほか、アルストロメリアやバラなどは地元生産者が出荷している。

18日が彼岸の入りとなることもあって会場には準備のために訪れた買い物客などが集まり、一つひとつを見比べながら好みの束を購入していた。

キクのセットは1束400円。

また、同店では来週24、25日に3周年記念セールを開催する予定で、当日に多くの農産物をそろえるための準備を進めているという。

担当の埋橋弘行さんは「基本的に価格もすべて安くなる。安全・安心を心がけ、地元や提携先から旬の良いものを提供したい」と話していた。

彼岸花市、3周年記念セールの開催時間は午前9時半縲恁゚後6時。 -

伊那のおもてなし料理新作発表会

特産品を使ったもてなし料理はいかが竏秩B県や上伊那農業協同組合(JA上伊那)などでつくる「上伊那!食べたい」提案隊は14日、「伊那のおもてなし料理」新作発表会を伊那市の高遠さくらホテルで開いた。一般参加者や観光、飲食店関係者、生産者など約110人が参加し、シカ肉や行者ニンニクなどを用いた和食、洋食メニュー全13品を試食。味を確かめながら新メニューとしての可能性を模索した。

イベントは上伊那の特産品を使った新たな調理方法の提案などを通して特産品の普及拡大を目指す活動の一環。今回は1月の試食会で披露した料理をもとに考案した「もてなし料理」を、各方面の関係者に試食してもらう場を設けた。

各料理にはもてなし料理にふさわしいネーミングをつけ、コース風に一品ずつ運ぶようにした。また、参加者には見た目、工夫、印象などいくつかのポイントを5段階で評価してもらった。

料理の中でも、シカ肉や伊那市長谷で育てられている「ホロホロ鳥」などは野菜との相性も良いと好評だったほか、チーズフォンデュのように具材をお湯で湯がいて味噌ダレにつけて食べる「鹿肉。馬肉を使った変わりフォンデュ」は、「楽しみながらパーティーで食べるのにはいい」という声もあった。

観光施設関係者の一人は「新しいメニューとして取り入れる検討材料になる」と話していた。 -

箕輪町農業女性ネットワーク野良っ娘の会総会

箕輪町農業女性ネットワーク野良っ娘の会(53人、唐沢和子会長)は12日夜、06年度総会を町産業会館で開き、06年度事業と決算の報告、07年度事業計画案と予算案を承認した。

06年度は農村女性ネット上伊那地産地消セミナーでトマト収穫・ケチャップ作り講習会、NHK「みんなのスタジオプラザN」生出演、もみじ湖夢まつりや野良っ娘野菜市での自家栽培野菜、果物、花などの販売、地域間交流の一環で浜松市「浜っ娘の会」との交流会、浜松市庄内地区公民館まつり参加などの事業があった。

07年度の事業は、06年に農村女性ネット上伊那で勉強したトマトジャムをイベントなどで販売し好評だったことから、今年も9月に加工品作りをし、もみじ湖夢まつりや野良っ娘野菜市での販売を計画している。このほかみのわ祭り参加、もみじ湖夢まつりなどイベントでの自家栽培野菜、果物、花などの販売、浜っ娘の会との交流など。

唐沢会長は、「農業女性の仲間作りを大切にすべての行事を楽しかったと言ってもらえるように実施したい」とあいさつした。

総会後の研修会はガーデニングで、丸いプランターにパンジーなど5種類の花苗を寄せ植えし、各自持ち帰った。 -

ボロニア出荷最盛期

スズランのような可れんさと、かんきつ類独特の芳香で人気のボロニアの出荷が、中川村で最盛期を迎えた。

葛島の富永園芸(富永宏克社長)では3万鉢余を生産、ピンクと白のミックス「フェテロフィア」を中心に珍しいピンクの八重「ピロッサ」、黄色、黒花など6種類。今はフェテロフィアを毎週3千鉢を関西方面に送っている。昨年2月にさし芽、4月下旬に9センチポットに上げ、摘心、夏に一回り大きな14センチ鉢に植え替え、2回目の摘心を行い側枝を出させる。11月中旬まで戸外で寒さに当て、ハウスに取りこみ、3月初旬から出荷が始まった。

富永さんは「23年前、独立した時から栽培してきた。富永園芸の原点のような花で思い入れが強い。管理は窓辺に置き、水を切らさないこと」と話している。 -

天竜川漁協、養魚場5月閉鎖を村長に報告

宮田村新田区のニジマス養魚場の閉鎖について、運営する天竜川漁協の上條純敬組合長は13日、同村役場を訪れ、経過を清水靖夫村長に説明。5月で閉鎖すると伝えたが、閉鎖後の施設のあり方については具体的にふれなかった。養魚場の一部は村有地も含まれることから、本紙の取材に清水村長は「養魚場として土地の賃貸契約を交わしているもので、今後についてもその辺りを明確にして検討してほしい」とした。

村長との懇談を終え上條組合長は取材に「閉鎖することを報告した。後利用は白紙だが、施設を使いたい人がいれば賃借、売却でも募りたい考えもある。今後も村と相談していきたい」と話した。

養魚場の一部約9千平方メートルは村有地で、契約終了時には原状回復することが契約内容に盛り込まれているなど、閉鎖後の施設の存廃、あり方は課題となっている。

清水村長は「使用目的が変われば契約も変わり、明確にしなければならない」とし、漁協の対応を見守り調整を図っていく方針だ。 -

上伊那グリーンツーリズム研修会

上伊那におけるグリーンツーリズムのあり方を考えよう竏窒ニ12日、上伊那グリーンツーリズム研修会が伊那市駅前ビル「いなっせ」であった。農業体験や農家民泊などに取り組む農業者や行政関係者など約30人が参加。事例発表や講演会を通して、それぞれにできるグリーンツーリズムの方向性を模索した。上伊那農業改良普及センター主催。

事例発表では、先駆的に農家民泊などを提供してきた3人の実践者がそれぞれの取り組みを紹介=写真。

果樹栽培の傍ら、05年から中川村で農家民宿を始めた片桐たせ子さんは、農作物を育てることの大変さ知ってほしいなどの願いを込め、農家民泊やリンゴの収穫体験を提供してきた経緯を説明。「考えてみるよりとりあえず始めてみること」と語り、莫大な費用をかけて改築したり、難しい料理を出したりするのではなく、家の中を片付けたり地元ならではの料理を提供するなど、既存のもののよさを大切にすることで、だれでもその一歩を踏み出せることを示した。

講演会では地元の愛媛県の農山村などで農家民泊の推進を通じた地域振興に取り組んできた山村活性化事業コンサルの玉田隆さんが「心にゆとりとやすらぎを提供する農家・農村・農業体験と交流のあり方」をテーマに講演。自身の経験から「過疎・高齢化が進んでいても、一人ひとりが知恵を出し合って協力することで地域が元気になり、修復されていく」と語った。 -

林業講演会

ビジネスチャンスを秘めた林業再生の方向性を学ぼう竏窒ニ8日、富士通総研の梶山恵司主任研究員を迎えた林業講演会「林業再生50年目のビジネスチャンス」が伊那市の県伊那文化会館であった。林業関係者などが集まり、日本林業再生の方向性を模索した=写真。伊那谷流域林業活性化上伊那地区協議会など主催。

梶山氏は、外材の需要増に伴い国産材需要も動き始めている現状を説明。国産材のビジネスチャンスが高まっていることを示す一方、日本の製材工場の生産性は1960年代のまま推移してきた経過を指摘。「今後製材は外材が入りにくくなり、従来外材が使われていたところにも国産材が使われるようになるが、競争力のない国産材製材工場は淘汰されていく」と語った。

また、森林組合自体が企業経営能力を獲得し、民間事業体と連携しながら技術力、営業力を別々に貯える必要がある竏窒ニした。

最後に「日本で林業が成立しない理由は何もない。まさにこれからがチャンス。これだけ森林資源の豊富な地域で、がんばって林業を成立させてほしい」と来場者に呼びかけた。 -

富県女性農業者セミナーで我が家の自慢料理発表会

自慢の家庭料理や郷土料理を学び合おう竏窒ニ、伊那市富県のグリーンツーリズム推進委員会(中山徹夫委員長)による「我が家の自慢料理昼食会」が9日、JA上伊那富県支所であった。地元の女性農業者12人が多彩な家庭料理25品を披露。田舎ならではの「もてなし料理」を模索した=写真。

富県地区でのグリーンツーリズム事業の推進を目指す同委員会は2年前から、郷土料理レシピの共有化と農家民泊、農家レストランへの取り組みを目指す一環として、地区の女性農業者を対象とした郷土料理講習会を実施。上伊那農業改良普及センターなどの協力のもと、農村女性に外部からの人をもてなす郷土料理を学んでもらうとともに、それぞれの家で作られている家庭料理や郷土料理のレシピ化を図ってきた。

今回はその取り組みが一端修了することに伴い、各家庭のもてなし料理を持ち寄った試食会を企画した。

テーブルの上には「ゴボウのたたき風」「そばせんべい」「「ナガイモの白煮」など、さまざまな料理が並び、女性たちや委員会のメンバーなどが試食。冬の保存野菜を工夫して調理した料理なども多く、コウタケの入った炊き込み御飯が人気だった。

参加者は「ホテルのバイキングとはまったく違っておいしかった」「富県ならでは。一番おいしいところをいただいた」などと話していた。

今後は2年間の講習会で学んだ料理のレシピ集をまとめることも計画している。 -

信大でニセアカシアシンポジウム

南箕輪村の信州大学農学部で7日、「外来種ニセアカシアシンポジウム」があった。約100人が集まり、生態や駆除などに関する研究者ら9人の研究発表に耳を傾けた。

同学部の学生・斉藤冬起さんは「洪水後におけるニセアカシアの稚苗発芽と根萌芽の定着経過」をテーマに発表=写真。昨年7月の豪雨災害により従来の植生が破壊された三峰川流域において、稚苗発芽と根萌芽の定着過程、分布拡大の様子を調べた。

斉藤さんは、地質にかかわらず、ヤナギやイタチハギなどと比べてニセアカシアの発芽個体数割合が多く、種子発芽については集中分布していることを説明。発芽のほとんどは種子発芽が多いことから、種子発芽が分布拡大の主な要因ではないかと考察した。

そのほかにも、ニセアカシアの管理をめぐる現状や刈り払いによる駆除効果などについての発表があった。 -

鹿肉を使った名物丼がデビュー

「くせのない品のいい味」「初めてなのに懐かしい味」-。中川村の望岳荘「いろり」で8日、鹿(しか)肉丼(名称未定)の試食会があった。村理事者や村議ら関係者約50人が試食し、意見、感想を出し合った。出された意見をもとにさらに研究し、4月3日から「いろり」で発売する。

鹿肉丼は村内の女性グループ朝ちゃん倶楽部(富永朝和代表)が村の特産品開発の一環として取り組んだ。食材は全て中川産にこだわり、試行錯誤を重ね、満足いく味をつくり上げた。

鹿肉は有害鳥獣駆除で捕獲した鹿のロース部分などを1晩日本ハチミツに漬け込み、リンゴやキーウィーなど果物をすりこみ、柔らかく煮こんだ。ご飯の上にダイコンと山芋の千切りを乗せ、肉の上に菜の花やクレソンなど季節の野菜のお浸し、半熟卵をトッピングした。讃岐うどんと煮物、漬け物をセットした。

代表の富永さんは「駆除した鹿の有効活用が図られる。鹿肉はくせがなく、だれでも食べられる」と話している。

参加者の感想は「鹿肉は脂身がなく、ヘルシー。野菜も多く、女性向きでは」。「肉は固い部分があった」「さっぱりして、鹿肉でないようだ」と概ね好評だった。

ちなみに鹿肉丼(味噌汁、漬物付き)780円、鹿肉丼と讃岐うどん(小)セット980円、讃岐うどんと鹿肉丼(小)セット780円、山菜・野菜天ぷら盛り合わせ500円-など -

学校給食を育てる会の有志、3年目の味噌づくりに夢ふくらむ

宮田村小中学校の給食食材に農産物を提供している村内農家のグループ「学校給食を育てる会」の女性有志が7日、3年目を迎える味噌の仕込みを行なった。将来的には手作りした味噌を給食に納入したい考えもあり、昔ながらの製法を継承して、さらに夢をふくらませている。

かつては多くの村内農家が自家製味噌を仕込んだというが、今や既製品を買ってくるのが当たり前。

「こんな時代だからこそ手作りの良さを継承し、子どもたちに食べさせたい」と取り組みは始まった。

今季は味噌の原料となる大豆栽培にも挑戦し、古米を使った麹(こうじ)も自家製。この日の仕込みでは煮たてた豆をつぶし、冷ましてから麹を根気良く混ぜた。

手間ひまのかかる長時間の作業だったが、参加した6人は終始和やか。「笑顔も一緒に仕込んだから、秋にはおいしい味噌が食べれるよ」と冗談も交わしつつ、せっせと体を動かした。

宮田小5年2組に大豆栽培と味噌づくりの指導も行なうなど、着実に活動の輪は広がっているが、メンバーの有賀絹代さん=北割区=は「技術をもっと身につけ、給食に納入できるよう準備、研究を進めたい」と話した。 -

集落営農「なかわり」が設立総会

駒ケ根市中割区の農業者でつくる集落営農組織「集落営農なかわり」の設立総会が4日、中割担い手センターであった=写真。関係者約60人が出席し、規約や07年度事業計画、予算案、役員などを承認した。北村信之組合長は「農政の変化で米価が下落し、農家のやる気を無くすことは中割にとって大問題。組織力や組合の必要性を痛感した」と設立趣旨に触れながらあいさつ。

同組合は現組合員数57人。5年後の12年をめどに法人化し、作付け面積を現在の40・3ヘクタールから74・4ヘクタールに、年間生産量も米216トン、大豆0・4トンから、米318トン、大麦23トン、大豆0・4トン、雑穀10トンに増加する計画。

役員は次のみなさん(敬称略)

▽組合長=北村信之▽同副=山本富男▽理事=山本吉彦、駒場勲▽農地部長=山本吉彦▽機械利用部長=山本和男▽会計=山本富男▽監事=倉田裕夫、竹内豊 -

グリーンファームでラン展

250種、1500鉢が並ぶ「ラン展」が11日まで、伊那市ますみヶ丘のグリーンファーム産直市場(小林史麿代表)で開かれている。色鮮やかなランの数々が、訪れた人の目を楽しませている=写真。

ラン展は6年目。今年は特に原種を抱負にそろえた。目玉は黄色の花をつけるクリサトキサムで、初心者にも育てやすいデンドロビュームやギンギアナナムなどが人気。日本ミツバチが寄ってくるという「金陵辺」は、県外から買い求めに来る人もいるという。

値段は一般的なラン展と比べて破格となっており、初日から多くのラン愛好家が会場に足を運んでいる。

花の担当者は「お客さんに喜んでもらうことをモットーに安く提供している。来てびっくりして、喜んでもらえれば」と話していた。

営業時間は午前8時縲恁゚後7時。 -

熟成タイプの山ぶどうワイン「信州駒ケ原2006」12日発売開始

高品質を証明する県の原産地呼称管理制度の認定を4年連続で受けた宮田村特産の山ぶどうワイン「信州駒ケ原2006」が12日、いよいよ発売を開始する。3カ月間タンクに寝かせたことにより、認定を同じく受けた新酒「紫輝」と比べ、より熟成した深い味わいに。昨年よりも2600本余り多い9100本を全国出荷する。

「寝かすことによって、渋み、香りなどの落ち着きが増す。まとまりのある味に仕上がった」と醸造元の本坊酒造信州工場=同村新田区=の藤野公宏工場長。

収獲したての原料の良さを生かした軽い口当たりの「紫輝」との違いも楽しめ、藤野さんは「和食にもあう。家庭で気軽に味わってもらえたら」と話す。

ワインは村内13戸の農家が育てた山ぶどうの交配種ヤマソービニオンを仕込み、収獲から2か月ほどで新酒「紫輝」、熟成を深め翌年の春に「駒ケ原」を毎年解禁している。

県はこの山ぶどうワイン2銘柄を含めた県の原産地呼称管理制度認定品を国際食品飲料展(フーデックスジャパン、13日縲・6日千葉幕張メッセ)に出展。飲料食品の関係者が一堂に集まる会場で試飲やPRも行なう。

関係者の注目も高まっており、同工場でも地元を含め積極的に販路拡大を図る考えだ。

「駒ケ原」は720ミリリットル入り1本1900円。問い合わせは同工場85・4633へ。 -

「集落営農北割・上穂」設立

駒ケ根市の北割一・二区と上穂町区の農業者114人でつくる集落営農組織「集落営農北割・上穂」の設立総会が3日夜、市内のアイ・パルいなんで開かれた。関係者約50人が出席し、規約、07年度事業計画・予算案、役員などを承認した。金田伊佐男組合長は「役員一同研究、検討して組織づくりの準備を進めてきた。関係者の努力と協力に感謝する」とあいさつした=写真。

同組織は5年後の12年をめどに法人化し、作付け面積を現在の66ヘクタールから167ヘクタールに、年間生産量も現在の米351トン、大豆1・4トンから米550トン、大麦13トン、大豆1・4トンに増加する計画。

市内での集落営農組織設立は4番目で、3月末までには全10組織が設立の予定。

役員は次の皆さん。

▽組合長=金田伊佐男▽副組合長=宮沢辰夫、清水丈明▽理事=野々村良彦、池戸功、山田唯人、榎本保雄、久保村宗平、小平操▽監事=吉沢正敏、小平修一 -

信州もみじ湖くらぶがブドウの木の剪(せん)定作業

箕輪町の住民有志でつくる信州もみじ湖夢くらぶ(根橋英夫代表)ブドウ部会は4日、ワインオーナー用のブドウ園で木の剪(せん)定をした=写真。

農業を通じて元気の出る地域をつくろうとさまざまな取り組みをしている同クラブは、輸入したブドウではなく、地元の安全なブドウで作るワインを提供しよう竏窒ニ4年前からワインオーナー制に取り組むための準備をしてきた。シャルドネ、メルローを中心に6品種を栽培。昨年から今年にかけて木を増やしているため、栽培面積は約30アールとなる。ワイン作りは今年から本格的に取り組む予定で、オーナーには1年寝かせたワインを今年の秋から届ける。

年々ブドウの収穫量は増えているほか、同地域はブドウの糖度を決める昼と夜の寒暖差もあるため、糖度20%以上の質の良いブドウが実るようになってきているという。

栽培指導に当たる柴寿さんは「遅霜には気をつけなければならないが、花が咲く時期が早まれば糖度が乗る期間も長くなる。想像以上に良い木が育ってきている」と話していた。

今年の収穫作業にはワインオーナーにも参加してもらうことなどを計画している。

ワインオーナーは現在も募集している。

申し込み・問い合わせは信州もみじ湖くらぶ(TEL79・0744)根橋さんへ。 -

橋場みどりさん(56)飯島町山久

「りんごプロジェクトは『やろう』というみんなの気持ちが結集した活動。受賞はみなさんの協力のたまもの」-。

「パキスタン・ムルフン村りんごで村おこしプロジェクト」の積極的な活動が認められ、先ごろ、福岡国際会議場で開かれたソロプチミスト日本財団年次大会の席上で、社会ボランティア賞を受賞した。全国で4人のみ。

橋場さんは10年前、「外国に行かなくても、外国の話が聞ける。向こうの習慣、食も楽しめるのでは」と不純な動機で、赤穂公民館の日本語教室にボランティアで参加した。

この中で、外国人の賃金不払い問題に直面し「外国人支援は個人の力では限界がある、組織力が必要」と01年110人の仲間と「飯島町国際協力会」を立ち上げた。

「りんごプロジェクト」とのかかわりは、知人で大使館関係者の近藤陽子さんから「パキスタンムルフン村のリンゴ研修生を受け入れてもらえないか」との要請を受け「商品価値のないリンゴしか栽培できない村人のために、経済的な支援をしてあげたい」という気持ちが高まった。

問題は2000万円の資金の捻出だった。

青年海外協力隊の草の根事業を導入できないかと、同所に相談したが、「今まで交流の無かった所への支援は難しい」という返事だった。「それならば交流すればいい」と、03年ムルフン村に長男と2人で出掛けた。「教室数も不足し、1冊の教科書を3人で見ていた。まるで戦前の日本のように貧しいが、人々の温かさを感じた」という。

その思いを持ち帰り、会員に相談すると「いいんじゃないの」と快諾された。会員の中には果樹農家で、発展途上国の人に技術提供したいという人も居て、順調に受入準備が進んだ。

04年7月5日、カリームウッラー・ハーンさん、シャラファット・アリ・ハーンさん、アムシャット・アリさんの3人が来日、東京での日本語研修を経て、8月に飯島町へ。3人は「これがリンゴ」と大きさにびっくり。 町内に1軒借りて、共同生活し、3軒の農家に通い、葉摘みや玉回し、消毒、収穫作業を体験した。選果場で選果、出荷作業、ジュースなど加工も実習した。

冬場はせん定作業、春になり、花が咲き、摘果作業になった。摘果は1花そうに、1つを残し、残りをすべて摘果する、思いきりの良さが必要。「研修生は『こんなに取ってしまっていいのか』と思ったと思う。横で見ていると、農家のすごい技術に感動した。農家にとっても、指導することで、刺激を受け、技術の見なおしもできたのでは」。

6月、リンゴがピンポン玉大に肥大するころになると、研修生は1年が経過し、帰国の時期になった。

受入農家は12時間一緒に暮らし、情も移り、「もっと教えてやりたかった」と名残を惜しんだ。

1年後の昨年8月、「海を越えた自分たちの技術が現地でどうように普及されているか」の確認のために、受入農家の佐々木登さん、北原かづ子さんらとムルフン村に再び訪れた。「日本とパキスタンでは気候も土壌も違う。日本の技術をパキスタンに適した技術に応用してほしい。2年、3年後、成果がしっかり見えるようになってから、もう1度行きたい」と話した。夫と長男の3人暮らし。 -

家族経営協定締結者調印式

箕輪町で4組

箕輪町で1日、農業経営の環境づくりのため家族員が役割と責任を明確化する「家族経営協定」の締結者調印式が町役場であり、新規の4組が協定を結んだ。

家族経営協定は96年に始まった。農業経営の近代化を進め、魅力ある職業にするため、経営従事者が互いを経営パートナーと認め合い、各自の意欲や能力を発揮できる環境作りを目的とする。協定は家族ごとの実情に応じた役割や責任を明記する。

箕輪町長、町農業委員会長、町農業者年金協議会長、上伊那農業改良普及センター長が立会い、家族ごとに協定書に調印した。

平沢町長は、「新たな気持ちでの出発点。農業は人間として生きるベースになる最も重要な仕事。町の活性化のためにも皆様のお力が必要。家族で協力いただき、すばらしい経営ができるよう頑張って」とあいさつした。那須千元農業委員会長は、「箕輪町の農業自給率は67%で厳しい状況。町の農業のため地域や町のリーダーとして大いに頑張ってほしい」と話した。

締結者を代表して柴一吉さん=木下=は、「協定の締結を機に地域農業の活性化のため担い手となって一生懸命頑張りたい」と決意を述べた。

締結者は、今回の4組を含め上伊那で221組、町内は15組になった。 -

花狩り

)

飯島町七久保の道の駅のアルストロメリアのハウスは上伊那では唯一、常時花狩りができる施設だが、花狩りのPRには余り積極的でないように感ずる。手間がかかり、踏み荒らされ株が傷むという課題もあるが、1年中花狩りができる利点を生かし、観光会社に花狩りツアーの売り込みはできないだろうか▼女性の会合で「メリアの花狩りができるよ」と話すと、目を輝かせて「どこで」「行きたい」と興味津々。花は見るのもいいが、花狩りはもっといい▼花の季節には観桜ツアーバスが続々と上伊那入りする、バスごと花狩りに誘導出来ないだろうか。手始めに桜の千人塚公園や与田切公園に花狩り案内板を設置すれば、道順も良く、多くの花狩り客が見込めるのでは(大口国江) -

南箕輪生産森林組合総会

南箕輪生産森林組合(1213人、原旭一組合長)は25日、第40回通常総会を村民センターで開き、830人(委任状含む)が出席して06年度事業報告、07年度事業計画、役員報酬などを承認した。

06年度事業は、蔵鹿山の下草刈り、梅雨前線災害後の蔵鹿山の作業道巡視、蔵鹿山の作業道補修と補修工事設計。

07年度事業計画は梅雨前線災害時に発生した蔵鹿山作業道の復旧、作業道の路側の藪切り、下刈り作業。役員報酬は20人分の年間総額27万2千円。組合員の負担金は1口5円。 -

養魚場閉鎖方針に村長存続模索の意向明らかに

天竜川漁協が宮田村新田区の宮田養魚場を閉鎖する方針を示したことに対し27日、同村の清水靖夫村長は「本当に閉鎖するならば、村としても活かせる方向を考えたい」と観光資源などとして何らかの形で存続を探りたい意向を明らかにした。村にとって半世紀続いた養魚場はシンボルでもあり、関係者や住民も唐突な閉鎖の一報を聞いて困惑している。

宮田村に対して事前に同漁協からの説明は一切なく27日朝、後藤治也組合長を役場に呼び出して、清水村長、小林助役らが経過説明を聞いた。

取材に対し清水村長は「最終決議は今後開く総代会と聞いている。漁協の検討を見守りたい」とコメント。

養魚場の一部(約9千平方メートル)は村有地で契約終了時には原状回復が契約で交わされているが、清水村長は「養魚場は村民の親しみある施設。漁協がダメだからといって、いきなり砂をかぶせて終わらせるわけにはいかない」と答えた。

清水村政は養魚場も含め一体の西山山麓を観光エリアとして活性化させようと、立ちあがったばかり。

それだけに今回の問題は大きな痛手とも言えるが、清水村長は「素晴らしい環境だからこそ養魚場でありえた。もし閉鎖となったとしても、村民の知恵と手法を考えながら何かできるはず」と話す。

養魚場から買い取ったマスを燻製にし、村の特産品として仕上げた「スモークウッドくるみ」の平沢秋人さんも心境は複雑。

「宮田村の燻製としてようやく消費者にも認められてきたが、養魚場がなくなれば当然燻製も終わり。しかし、やり方によっては(養魚場が)生き残る道はあると思うのだが」と話した。

一般村民にとっても養魚場は遠足の目的地や学習の生きた教材として訪れた人も多く、想い入れは強い。ある男性は「施設を取り壊すにも莫大な費用が必要なはず。今いる魚はどうなるのか」と話していた。

262/(木)