-

伊那北高卒業で竹中工務店社長の宮下さんが講演

5大ドーム球場を施工したスーパーゼネコン5社の一つ、竹中工務店の宮下正裕社長が、17日伊那市長谷の仙流荘で講演しました。 伊那北高校を昭和40年3月に卒業した17回生の同窓会「いちなな会」。 17日、伊那市長谷の仙流荘で50周年の記念事業が行われました。 いちなな会メンバーは現在68歳か69歳。 261人の同窓生のうち、全国から76人が出席しました。 その中の1人が竹中工務店社長の宮下正裕さんです。 宮下さんは、2013年に初の創業家以外からの社長に就任しました。 伊那市中央区出身で現在は神奈川県横浜市に住んでいます。 同窓生を前に講演した宮下さんは、都市開発の歴史や現状と課題、建築の可能性などについて話しました。 趣味は、野菜づくりということで、「畑づくりとまちづくりは同じ。最初の構想力が一番肝心だ」とまとめました。

-

富県桜井区で公民館感謝祭

老朽化に伴い来年建て替えられる伊那市富県の桜井研修センターで、公民館感謝祭とやきいも大会が25日、行われました。 桜井区の公民館として活用され、建設から53年が経過し来年建て替えられることになりました。 こうしたことから公民館に感謝しようと、地区住民およそ150人が集まりました。 地区の中学生たちが「天神様や夏祭り、遊び場などとして利用した。今後さらに素晴らしい場所になって欲しい」と思い出を発表していました。 25日は、焼き芋や豚汁などが振る舞われ区民が交流を深めながら味わっていました。 春日隆美区長は「これからは若い人たちが新しい公民館を拠点に活動してもらい地域を守ってもらいたい」と話していました。

-

上農祭で米粉使ったスイーツ提供

10月下旬となり文化祭シーズンが始まっています。 25日は学校や地区の文化祭が行われ賑わいました。 南箕輪村の上伊那農業高校の文化祭「上農祭」の一般公開が25日行われました。 今年初めて生産環境科の1年生が米を使ったスイーツを提供するカフェをオープンしました。 スイーツは、生産環境科1年の瀬戸拓真君の実家で収穫した米と上農高校で収穫した野菜や果物を使って作ったものです。 伊那市富県のカフェと辰野町の菓子店にそれぞれ商品の製造を依頼し販売しました。 米粉スイーツはりんごを使ったシフォンケーキに玉ねぎ入りのフォカッチャなどおよそ400個を用意しました。 訪れた人たちは、飲み物とセットで購入し味わっていました。 上農祭では他に、生徒たちが授業の一環で育てた野菜や果物の販売も行われ長蛇の列が出来るほどの人気でした。 また、同窓会館では生徒や同窓生たちの陶芸や水墨画などの作品およそ90点が展示されました。 25日は、天候にも恵まれ多くの人が文化祭を楽しんでいました。

-

バナナの叩き売りなど人気イベントで賑わう

伊那市中央区の区民文化祭が25日中央区公民館で行われバナナの叩き売りなど区民手作りのイベントで賑わいました。 威勢の良い掛け声でバナナの叩き売りを行ったのは地区の名物おじさんこと、坂元洋さんです。 坂元さんは数年前から区民文化祭でバナナの叩き売りをするようになり、今では欠かせないイベントのひとつとなっています。 集まった人たちとの値段交渉ではユーモラスな語りで笑いを誘っていました。 中央区区民文化祭は今年で27回目で飲食販売コーナーや絵画などの作品展示が行われました。 押し花体験では、用意された花びらなどを紙に乗せ集まった人たちが思い思いの栞を作っていました。 宮下信一区長は「楽しいイベントを開催することができたのも区民の協力のおかげです。子どもからお年寄りまで交流する賑やかな文化祭にすることができました。」と話していました。

-

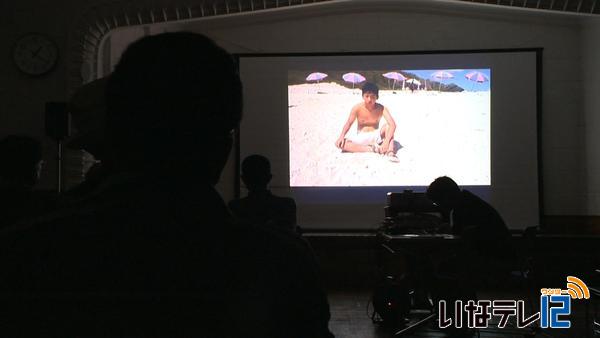

創造館自主制作映画祭 開催

東京や大阪で活動する自主制作映像作家の作品と、伊那で制作された映像作品を同時上映する「創造館自主制作映画祭」が、24日、行われました。 映画祭には、東京と大阪で活動する自主映画制作作家の作品17本と、上伊那で撮影された作品4本が上映されました。 伊那谷から新しい映像文化を発信していこうと開かれたもので、アニメやコメディ、ドキュメンタリーなど様々なジャンルのショートムービーが上演されました。 このうち、伊那市で撮影された「実録・おやじの背中」は、休日の父親の1日を作品にしています。 他にも、35年前に制作された戦隊ものの作品もありました。 主催した創造館の捧剛太館長は、「誰でも簡単に動画撮影できるようになった今、伊那谷から新しい映像作品が出てきてほしい」と話していました。

-

美篶笠原のため池でブラックバスの駆除

伊那市美篶笠原の住民は、地域にあるため池で外来魚ブラックバスが繁殖していることから、24日、駆除作業を行いました。 24日は、笠原にある馬場堤に地域住民と天竜川漁業協同組合の職員10人ほどが集まり、ブラックバスを駆除しました。 馬場堤は、笠原地区に7つある灌漑用の堤の1つで、地域住民でつくる笠原財産区管理組合が管理しています。 10年ほど前から目撃されるようになり、ここ5年ほどで急激に増えたということです。 この日のために5日前から水を抜いていて、泥の中からブラックバスの他、元々いた鯉や鮒を網ですくっていました。 ブラックバスは、他の魚よりも成長が早いということで、今年生まれたと思われる5センチほどのものが多くいました。 ブラックバスをはじめとする特定外来生物は、生きたまま別の場所へ移すことなどが法律で規制されています。 1時間半ほどで100匹以上を駆除できたということで、天竜川漁協では、「外来魚が生息していること自体が問題。天竜川に流れていく前に止められてよかった」と話していました。

-

伊那ワイン工房で「山紫」 醸造進む

伊那市と信州大学農学部が共同で開発したワイン「山紫」の醸造が、伊那市美篶の伊那ワイン工房で行われています。 今年は去年より170キロ程多く収穫でき、醸造も順調に進んでいます。 今年、山紫に使うブドウは、市内3軒の農家から817キロが持ち込まれました。 伊那ワイン工房では9月から醸造を行っていて、23日は機械を使って果汁を絞り出す作業を行いました。 伊那市と信州大学農学部が共同で開発したワイン「山紫」の醸造を伊那ワイン工房で行うのは今年で2年目です。 この日は、山紫が栽培から販売まで完全伊那産にこだわっていることから伊那市の魅力を発信するプロモーション映像「イーナ・ムービーズ」の撮影も行われました。 代表の村田純さんは今年の山紫について「よく熟していて穏やかな酸味が楽しめると思う」と話していました。 山紫は来年6月頃販売される予定です。

-

伊那愛石会 55周年記念水石展24・25日開催

天竜川水系の川で集めた石を展示する、伊那愛石会の55周年記念水石展が24日と25日の2日間、伊那市の坂下公会堂で開かれます。 会場には、会員16人の作品32点が並んでいます。 伊那愛石会では、三峰川や小黒川などの天竜川水系の川に行き、山や岩、滝など自然の風景を連想できる石を集めています。 毎年会員による審査も行われ、伊那ケーブルテレビジョン賞には、伊那市荒井の小松律子さんの石が選ばれました。 伊那愛石会の水石展は、24日と25日の2日間、伊那市の坂下公会堂で開かれます。

-

中央構造線板山露頭の会 ミヤマシジミについての勉強会

板山露頭の整備作業などを行っている伊那市高遠町の「中央構造線板山露頭の会」は、絶滅危惧種に指定されているチョウ、ミヤマシジミについて学ぶための勉強会を、11日板山露頭展望台で開きました。 勉強会には、会員と地元の小中学生などおよそ50人が参加しました。 講師は、ミヤマシジミの研究を行っている信州大学の中村寛志特任教授と江田慧子助教が務めました。 今年の夏に、会員が展望台にミヤマシジミのエサとなるコマツナギが生えているのを確認し、板山露頭を訪れた人がミヤマシジミを見ていることから、会でもミヤマシジミの保全活動を行おうと今回勉強会を開きました。 この日は、現地でコマツナギの植生を確認した後、集会所で説明を聞きました。 江田助教授によりますと、これまでミヤマシジミは長野県・山梨県・静岡県の3県に生息していると言われていましたが、9月の最新の調査でほぼ長野県にしか生息していないことが分かったということです。 中でも南信では多く確認されていて、南信での生息が減ってしまうと安定的な観察が難しくなると説明しました。 板山露頭の会では、今後も展望台の整備を続けてミヤマシジミの生息地を守っていきたいとしています。

-

大舞踏会in南箕輪

県内の社交ダンス愛好家が集まる大舞踏会in南箕輪が村民体育館で19日に開かれました。 大舞踏会には、県内の社交ダンス愛好家およそ200人が参加しました。 南箕輪村教育委員会が公民館活動でダンス教室を始めてから今年で30年の節目を迎えることから、南箕輪わくわくクラブの社交ダンスクラブこまくさが記念行事として開いたものです。 こまくさによると、南箕輪村では昭和30年代後半の盆踊りの際に民謡や フォークダンスのほか、社交ダンスが踊られていたということです。 ダンスタイムでは、次々に曲がかかり、参加者が自由に踊っていました。 ある参加者は、「社交ダンスは非日常の雰囲気が魅力で、踊ると元気になれる。ずっと続けていきたい」と話していました。

-

ねんりんピック 高林さんと北原さんが奨励賞

先月千曲市で行われた信州ねんりんピックの「長野県高齢者作品展」で、伊那市の高林千尋さんと北原正明さんが奨励賞を受賞しました。 19日は伊那合同庁舎で表彰が行われ、2人に賞状が贈られました。 伊那市西箕輪の高林千尋さんは、日本画部門に出品し、奨励賞を受賞しました。 作品は「朝もや」で、霧がかかった諏訪湖をイメージして描いたということです。 伊那市境の北原正明さんは、手工芸部門に出品し、奨励賞を受賞しました。 作品は「般若の面」で、銅板を加工して作ったもので、制作には10日ほどかかったということです。 信州ねんりんピックは長野県長寿社会開発センターが高齢者の生きがいづくりや社会参加を促進しようと行っているもので、作品展には県内から270点の応募がありました。

-

上農祭で米粉使ったスイーツ販売

南箕輪村の上伊那農業高校の生徒は、25日に行われる上農祭の一般公開で、米粉を使ったスイーツを販売する「Cafe.COME(カフェ・ドット・コメ)」を開きます。 19日は、高校で生徒達がカフェの概要について説明しました。 米粉を使ったスイーツを販売するのは、上農高校生産環境科1年の生徒です。 スイーツは、生産環境科1年の瀬戸拓真君の実家で収穫した米粉と上農高校で収穫した野菜や果物を使って、伊那市富県のカフェと辰野町の菓子店にそれぞれ商品の製造を依頼して販売します。 米粉どら焼きや、シフォンケーキ・パウンドケーキなどはそれぞれ1個120円です。 どら焼きと上農産のお茶が一緒に楽しめる和セットと、ケーキやキッシュ等が飲み物と一緒になった洋セットはそれぞれ200円です。 スイーツはおよそ400個用意する予定で、無くなり次第終了となります。 上伊那農業高校の文化祭の一般公開は25日午前9時30分からで、 Cafe.COMEは本館2階の会議室で開かれます。 会場では、生徒達が考えたお米川柳に絵や写真を添えたポスターの展示も行われます。

-

県自動車整備振興会伊那支部 街頭点検実施

上伊那の自動車整備会社などでつくる一般社団法人長野県自動車整備振興会伊那支部は、自動車の街頭点検を13日、駒ヶ根市で行いました。 この日は、県自動車整備振興会伊那支部の会員20人と国土交通省の職員3人が、一般の自動車を対象にライトが点灯するかどうか、また排気ガスの量などを調べる街頭点検を行いました。 伊那支部には、辰野町から中川村までの自動車整備会社などおよそ160店が加盟しています。 街頭点検は、ドライバーに点検の重要性を知ってもらおうと、9月と10月を強化月間として全国で実施している「自動車点検整備推進運動」に合わせて行われたものです。 この日は167台が点検を受け、ライトの故障などの不具合があった車は2台だったということです。

-

大芝高原イルミフェスで太鼓演奏

イルミネーションフェスティバルが開催されている南箕輪村の大芝高原で18日、地元の太鼓グループ鼓龍による演奏が行われました。 太鼓演奏はイルミネーションフェスティバルを盛り上げようと行われたもので訪れた人たちが迫力あるバチさばきを楽しんでいました。 大芝高原のイルミネーションフェスティバルは住民有志でつくる実行委員会が行っているもので今年で10年目となります。 企業や個人が制作の趣向を凝らしたイルミネーションおよそ350基が大芝高原を彩っていて開催期間は24日までとなっています。

-

西駒山荘 荷下げ

中央アルプス将棊頭山直下にある山小屋、西駒山荘の今シーズンの営業が終了し19日、荷下げが行われました。 今シーズンは山荘のリニューアル効果などにより初めて利用者が1,000人を超えました。 荷下げはヘリコプターを使って行われ山荘から伊那市横山の鳩吹公園の間を3往復し生活用品やバッテリーなどを下ろしました。 今シーズンはリニューアル2年目で7月11日から今月12日までの94日間営業し利用者は1,029人でした。 利用者が1,000人を超えたのは初めてで山荘を管理運営する伊那市観光株式会社ではリニューアル効果と築100年のイベント開催が要因と話しています。 また利用者増にともない今年初めてシーズン中の食糧の荷揚げを行いました。 西駒山荘は冬の間、避難小屋として建物の一部を開放しておくということです。

-

中学生ロボット南信大会

南信の中学生がロボットの製作や操作の技術を競う長野県中学生ロボットコンテストの南信大会が18日伊那市創造館で開かれました。 大会には上伊那を中心に南信地域の7つの中学校から29チームが参加し、予選リーグと決勝トーナメントが行われました。 競技は「陣取り合戦」で、3つある陣地により多くアイテムを乗せた方が勝 ちとなります。 生徒にロボットを通してもの作りの楽しさを感じてもらおうと、小中学校の技術家庭科の教師で作る長野県技術・家庭科教育研究会が開きました。 ロボットは、生徒が部活動や総合学習の授業で製作したものです。 大会の結果、辰野中学校の「Vizar(ヴィザー)」が優勝しました。 伊那ケーブルテレビ放送エリア内では、東部中学校のスターリングエンジンHB7(エイチビーセブン)が3位入賞を果たしました。

-

町内で交通人身事故増加 緊急人波作戦

箕輪町セーフコミュニティ推進協議会は、町内の交通人身事故の増加を受け、緊急人波作戦を19日、行いました。 国道153号沿いのベルシャイン箕輪店前でのぼり旗を立て、道行くドライバーに交通安全を呼びかけました。 箕輪町の今年の人身事故の件数はきのう現在76件で、去年の同じ時期に比べ25件増加しています。 死者は1人となっています。 負傷者は89人で、27人増加しています。 箕輪町セーフコミュニティ推進協議会によりますと、特に午前11時から正午にかけて、国道153号バイパスの事故が増えているということです。 特に今回人波作戦を行ったこの場所は、右折する車が絡んだ事故が多くなっています。

-

新山まつり 地域住民でにぎわう

伊那市富県新山の秋祭り、新山まつりが18日行われ、訪れた人たちでにぎわいました。 新山まつりは、地域住民の交流を深めようと区長会と実行委員会が毎年行っているもので、新山地区の秋の恒例行事です。 新山集落センターには、地域の農産物や手作りの料理を販売するブースが並びました。 豚汁やつけもの、酒などが無料でふるまわれ、多くの人が味わっていました。 お菓子や地元産のマツタケなどがあたる、景品付きの打ち上げ花火も行われました。 花火が打ちあがると訪れた人たちが我先にと引き換え券を拾っていました。 実行委員会では、「区内外から多くの人に来てもらい、新山の良さを知る機会にしてもらいたい」と話していました。

-

行者そば祭り

伊那市荒井区が主催する行者そば祭りが18日小黒川渓谷の内の萱スポーツ公園で行われました。 行者そばは、今から1300年前に、駒ヶ岳に向かう修行僧が、内の萱で手厚いもとなしを受けたお礼にと一握りのそばの種を置いていったのがその由来とされています。 午前10時の受け付け開始とともに多くの人がどっと訪れ、長蛇の列ができていました。 多くの来場者に対応しようと裏方も必死になって打ち立て、ゆでたてのそばを提供していました。 この日一日で2000食が用意され、一人前700円で提供されました。 辛味大根のおろしと焼きみそで食べる辛つゆが人気でした。 行者そばまつりは、信州そば発祥の地をアピールしようと5週連続で行われるぶっとおしそば三昧の初回で、来週は、みはらしファームで新そばまつりが予定されています。

-

西春近貝付沢に獣害防止ネット設置

中央アルプスの麓伊那西部山麓地域で増加するニホンジカなどの野生鳥獣対策として、西春近の住民らは、17日、諏訪形区の貝付沢に獣害防止ネットを設置しました。 今後は、その成果を検証し、他地域へ広げていく考えです。 17日は、西春近自治協議会や諏訪形区を災害から守る委員会、市の職員などおよそ50人が4つの班に分かれて作業にあたりました。 伊那市では、伊那西部山麓地域での野生鳥獣による食害などの影響を食い止めようと、今年諏訪形区を生息調査や捕獲を推進するモデル事業の実施箇所に選定しています。 諏訪形区では、平成18年の豪雨災害を機に、根がはりやすくて倒れにくい広葉樹の植栽を行ってきました。 しかし、諏訪形区を始めとする西部山麓地域では人が住んでいるところにもニホンジカが出没するなど、天竜川西側へ生息域が拡大している他、現地ではイノシシによる土の掘り起こしなど植栽への影響も確認されていて、対策が必要となっています。 今回は、貝付沢を囲むような形でおよそ1キロメートルにわたり獣害防止ネットを設置しました。 今後は、猟友会と協力して獣の通り道に罠を設置します。 市では、諏訪形区での結果を参考に、今後隣接地域へ広げていくとしています。

-

きのこ王国で親子で楽しむイベント

子育て中の親にクラフト体験や手作りの製品などを通して伊那谷の良さを実感してもらうイベントが、17日から、伊那スキーリゾートのきのこ王国で始まりました。 会場には、飲食やクラフト体験など25のブースが設置されています。 伊那谷の良さを地域の人に実感してもらおうと、上下伊那の子育て世代の父親や母親などでつくる「伊那谷は子育てバレー」実行委員会が初めて開いたものです。 子ども達が主体となって実施する「こどもマルシェ」では、伊那西小学校5年生の児童が手作りの木工品を販売しました。 この他にも、手作りのアクセサリーを販売するブースなどもあり、親子連れで賑わっていました。 イベントは、18日と来週の土日にも開かれることになっています。

-

松島区の住民が焼き芋で交流

箕輪町松島区の住民は、17日、区内の公園で焼き芋大会を開きました。 焼き芋大会は、箕輪町公民館の松島分館が開いたもので、親子10組およそ40人が集まりました。 焼き芋大会は、毎年開かれている人気の行事です。 住民らは、できたての焼き芋やフランクフルトなどを味わい、交流を深めていました。

-

箕輪進修高校文化祭 17日一般公開

箕輪町の箕輪進修高校の文化祭「進修祭」が16日と17日の2日間行われています。 今年の文化祭のテーマは「We Love 箕進」です。 コンセプトは「愛校心」で一人ひとりが箕輪進修高校に来て良かったと思える2日間にしようと行われています。 16日は校内祭が行われました。 書道部は、曲に合わせて「信頼」という文字を書くパフォーマンスを披露しました。 17日は一般公開が行われる予定で、午前10時30分から伊那市出身の歌手湯澤かよこさんのライブも行われるということです。

-

南箕輪中学校伝統行事 落ち穂拾い

南箕輪村の南箕輪中学校の伝統行事、落ち穂拾いが16日、学校周辺の田んぼで行われました。 この日は、全校生徒およそ480人が、学校近くの田んぼなどで稲刈りの時に落ちた稲穂を拾いました。 落ち穂拾いは、昭和33年に当時の生徒が学習に使うためのテレビを自分達の収益で購入しようと始めたのがきっかけで、今年で58年目です。 平成6年度からは、世界中で苦しんでいる人のために何か手助けをしようと、拾った稲穂を通じて支援を始めました。 これまでルワンダやマリ共和国などに支援をしていて、4年前からは東日本大震災の被災地宮城県の志津川中学校に送っているということです。 今年は1人1キロ、全校で486キロ以上を拾い集めることを目標に拾いました。 ある生徒は「1粒でも多く拾って困っている人のために役立てたい」と話していました。 今年は、東日本大震災の被災地と、洪水被害のあった茨城県を支援するということです。

-

夏の間入笠山で過ごした牛 下牧

足腰を鍛えるため、夏の間涼しい山で過ごしていた牛たちは、16日山から下牧しました。 今年6月中旬から伊那市高遠町の入笠山で過ごしていたのは、上下伊那と諏訪地域の酪農家が所有する33頭です。 夏の間涼しい環境の中で生活でき、農家も世話の手間が省ける利点があります。 この日は、28頭が下牧しました。 衛生検査や体重測定などを行い、それぞれの農家に帰っていきました。 JA上伊那によりますと、今年は雨が多く降り草の伸びが良かったため牛の体調も良く、体重が平均70キロ増えたということです。

-

年金支給日にあわせ特殊詐欺被害防止の呼びかけ

15日の年金受給日に合わせて、防犯ボランティア団体などが、オレオレ詐欺などの特殊詐欺被害防止を、伊那警察署管内の金融機関で呼びかけました。 八十二銀行伊那支店には、防犯ボランティア団体の伊那エンジェルス隊の隊員や、南信消費生活センターの職員、伊那警察署の署員など8人が集まりました。 メンバーは、特殊詐欺被害防止を呼び掛けるチラシなどを配って、高齢者に注意を呼び掛けていました。 伊那署管内では、今年に入ってから、4件300万円ほどの特殊詐欺被害が発生しています。 コンビニエンスストアで電子マネーを買わせだまし取る被害が増加していて、若者が被害に遭うケースも増えているということです。 伊那署では、電話にはナンバーディスプレイをつけ、非通知は拒否するなどの対策を呼び掛けていました。 また、マイナンバー制度の通知カードの郵送を前に、詐欺被害防止を呼び掛け、チラシを配っていました。 伊那署管内では、まだ、マイナンバー制度についての詐欺の相談は寄せられていないということですが、県内では不審電話が発生しています。 伊那署では、マイナンバーは絶対に他人に教えないことや不審な電話が来たらすぐに警察に相談するよう呼びかけています。

-

東春近の細田清登さん 庭木で動物の作品制作

伊那市東春近車屋の細田清登さんは、自宅の庭木を使って動物に見立てた作品を制作しています。 こちらは、庭木を刈り込んで作られた鶴です。 綺麗に刈り込まれ、長いくちばしや首が表現されています。 伊那市東春近の細田清登さん。 およそ500坪の自宅の敷地内には、15体ほどの動物やアニメキャラクターが居ます。 10年ほど前から取り組んでいて、これまでにアルパカやカモ、犬などを制作してきました。 これは、10年ほど前に初めて作った作品で、ミッキーマウスをイメージしています。 針金を使わず、自然に生えている枝を使って形を作るのがこだわりだということです。 今後は城などの建物にも挑戦していきたいということです。

-

南アルプスで11日に初冠雪

南アルプスで11日、去年より5日早い初冠雪が観測されました。 北沢峠こもれび山荘によりますと、南アルプス仙丈ケ岳などで11日に初冠雪が観測されました。 平年並みだということです。 山頂付近では5センチから10センチほどの積雪があったということです。

-

中高年を対象にしたニュースポーツ交流会

南箕輪村の大芝高原で中高年を対象にしたニュースポーツ交流会が14日開かれました。 交流会には、上伊那在住の60代から70代までの51人が参加しました。 ペタンクやスポーツ吹き矢など4つの競技が行われました。 交流会は、手軽にできるニュースポーツに親しんでもらい、交流の輪を広げてもらおうと、長野県長寿社会開発センター伊那支部が毎年行っています。 ペタンクは6つのグループに分かれ競技が行われました。 鉄の玉を基準となる玉にめがけて投げ、より近い球があるチームに点数が入ります。 ある参加者は、「投げる運動にもなるし、投げる場所を考えるので頭も使う。グループで仲良くなれてとても楽しい」と話していました。

-

東部中と高砂中が歌などで交流

伊那市の東部中学校はタカトオコヒガンザクラを通して交流している宮城県仙台市の高砂中学校と13日、交流しました。 13日は、高砂中学校の教諭と代表生徒合わせて45人が東部中を訪れました。 東部中学校は、震災で桜が枯れてしまった高砂中にタカトオコヒガンザクラの苗木を贈っていて「さくらプロジェクト」として交流が続いています。 13日は、1500本のタカトオコヒガンザクラがある高遠城址公園を訪れました。 桜守から桜の歴史や育て方などの話を聞きました。 13日は、全校生徒が体育館に集まり交流会も開かれました。 東部中の合唱部と吹奏楽部の生徒が歌や演奏で歓迎しました。 東部中生徒会長の橋爪竜生君は「両校が今後も受けついていけるよう、さくらプロジェクトのテーマソングを作りさらに交流を深めましょう」と話しました。 高砂中生徒会長の山本愛実さんは「これからもお互いの絆を深め交流していきたい」と挨拶しました。 両校の絆をさらに深めようと高砂中から桜や中央アルプスなどが描かれたオリジナルの大漁旗がプレゼントされました。 会の最後には両校の生徒会長が絆宣言をしました。 東部中と高砂中は定期的にインターネットを利用したテレビ会議などで交流していて、今後はテーマソングについて意見交換していくということです。

82/(日)