-

地下鉄サリン事件から16年

16年前の地下鉄サリン事件発生日となる3月20日に合わせ、伊那警察署はオウム真理教の特別手配中の犯人検挙に向け、情報提供を呼び掛けました。

20日は、伊那市内の大型店前で、伊那警察署の署員が啓発ビラを配りました。

地下鉄サリン事件が発生したのは、16年前の1995年3月20日です。

署員は、買い物客に犯人の顔写真などを載せたビラを渡し、情報提供を呼び掛けていました。

伊那署では、「依然として犯人は捕まっていない。事件を風化させないためにも、市民の皆さんの協力をお願いします」と話していました。 -

西光寺延命地蔵尊 例祭

箕輪町の有形文化財に指定されている西光寺の延命地蔵尊の例祭が21日に行われました。

箕輪町沢にある西光寺境内で例祭が行われ、地元住民30人ほどが参列しました。

西光寺の延命地蔵尊は、今からおよそ260年前の江戸時代中期に作られたとされています。

作者は、旧高遠町の石工、向山重左衛門で、像が大きく、ふくよかな顔が特徴だという事です。

参列者は、竹花祐栄住職の読経に合わせて焼香をし、健康、長寿を祈って手を合わせていました。 -

中病の今年度の決算見込み額 8,200万円の黒字

伊那中央病院の今年度の決算見込み額は、およそ8,200万円の黒字であることが報告されました。

伊那中央病院の今年度の入院や外来などによる病院事業収益額は、当初予算に対し7,900万円多い99億3,800万円を見込んでいます。

それに対し、給与や材料費などの病院事業費用は、当初予算に対し1億3,200万円多い98億5,600万円を見込んでいます。

事業収益から事業費用を差し引いた純利益は、8,200万円の黒字となります。

伊那中央病院では、診療報酬の改定により料金があがったことや、職員が経費削減に務めたことなどが黒字の要因とみています。 -

ニシザワが150万円義援金

(株)ニシザワは、店頭などで募った東日本大震災被災者への義援金150万円を、24日、伊那市に届けました。

24日は、中谷雅行常務など3人が、市役所を訪れ、義援金を届けました。

ニシザワでは、13日から、18の店舗で義援金を募ったところ、21日までにおよそ100万円が集まりました。

そのほか、従業員やニシザワからの義援金を合わせて、24日、150万円を寄付しました。

ニシザワでは、4月30日まで、義援金を募るということですが、一刻も早く義援金を届けたいということから、ある程度まとまった額になり次第、順次、伊那市に届けたいとしています。

その他、ニシザワでは、保温下着・紙おむつ・マスクなど、4200点余りを、21日に被災地に送ったということです。 -

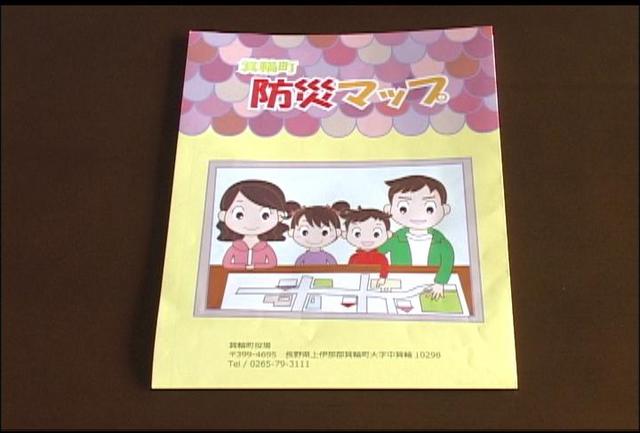

箕輪町が「防災マップ」作成

箕輪町は、水害や土砂災害の危険地域や日頃の備えなどを記した防災マップを作成し、全戸に配布します。

主に、水害と土砂災害に備えるためのもので、危険箇所を記した地図や、非常持ち出し品のチェックリスト、AEDの使用方法などが記されています。

箕輪町では、去年10月からこのマップの作成を進め、94万5千円かけ、9500部を作成しました。

町では、「このマップを使って、家族で災害について話し合うなどして活用してもらいたい」としているほか、マップを使った出前講座などを計画しています。

防災マップは、今月末に、町の広報誌とともに、全戸に配布されるほか、町役場で希望者に配布されます。 -

大明化学工業が義援金届ける

南箕輪村北殿の大明化学工業株式会社は24日、東日本大震災の義援金を村役場に届けました。

福島士郎社長ら2人が村役場を訪れ、唐木一直村長に義援金を手渡しました。

義援金は、会社から100万円と、全従業員から募った25万2500円です。

大明化学工業は、浄水場で水道水のために使用する薬品を製造していて、東北地方でも使われているといいます。

福島社長は、「国民全体で応援しないといけない。東北にもユーザーさんがいるので、いくらかでも応援したい」と話していました。

南箕輪村にはこのほか、南箕輪小学校PTAから20万円、南箕輪小学校教職員から2万7450円が23日、義援金として届けられたということです。 -

保育園卒園式 富県保で記念植樹

伊那市と箕輪町の保育園で24日、卒園式が行われました。

伊那市の富県保育園では、新しい園舎で保育園生活最後の1年を過ごした園児22人が卒園しました。

式では、山崎富子園長が卒園証書を一人ひとりに手渡しました。

山崎園長は、「おはようと、ありがとうを心を込めて言える元気な小学1年生になってください」とあいさつしました。

卒園児は、保育園生活を振り返って呼び掛けをし、歌を歌いました。

式のあと、卒園の記念に、保護者と園児が、古い園舎にあったナツメの木を植樹しました。

園児が実をとるなどした思い出の木で、今回、現在の園舎に移植しました。

保護者会では、「このナツメの木で遊び、季節を感じて、自然に溶け込める子どもになってほしい」と話していました。

25日は、伊那市の大萱保育園と西箕輪北部保育園、南箕輪村の全保育園で卒園式が行われます。 -

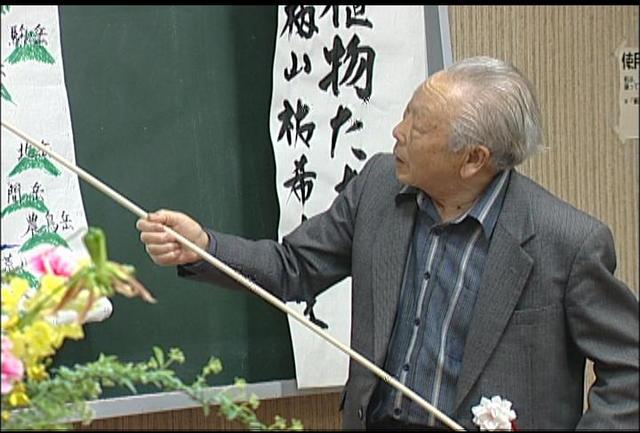

伊那公民館 野草講演会

県植物研究会会員の柄山祐希さんの野草講演会が15日、伊那公民館で開かれました。

伊那公民館の野草講座は昭和59年から開かれていて今年で26年目です。

この講座の開始当初から講師を務めている柄山祐希さんが南アルプス入野谷の植物と題し講演しました。

柄山さんは「長谷の三峰川流域の地域には日本でも数少ない植物が見られる。入野谷は植物の名所だと思う」と話していました。

会場には市内などから80人が訪れ柄山さんの話に耳を傾けていました。

伊那公民館で開かれている柄山さんの講座は毎年人気で、新年度は7月からスタートするという事です。 -

天竜川漁協が、あまごの成魚放流

本格的な渓流釣りのシーズンを前に23日、天竜川漁業協同組合は、上伊那の主な河川で、あまごの成魚を放流しました。

23日は漁協の組合員が手分けして、伊那市の小沢川などにあまごの成魚500キロ分を放流しました。

渓流釣りは寒さがゆるむ、4月以降本格的なシーズンを迎えることから漁協では、4月にイワナの成魚の放流も計画しています。 -

「美篶の歌」マップとDVDできる

伊那市の「美篶の歴史を学ぶ会」は、地区の史跡や歴史などを歌った「美篶の歌」に出てくる史跡などを紹介する地図と、歌詞にあわせ映像をつづったDVDを制作しました。

16日は、美篶の歴史を学ぶ会の橋爪 英峯(ひでたか)会長など3人が伊那市役所を訪れ、地図とDVDの完成を報告しました。

県の地域発元気づくり支援金から27万2千円の補助を受け、地図2000部、DVD100枚を制作しました。

美篶の歴史を学ぶ会では、平成21年から、美篶の歌を元にして地区の歴史について学んできました。

16日は、制作したDVDも上映されました。

美篶の歌は、12番まであり、地区の歴史や文化、史跡などが紹介されています。

白鳥市長は、「地域のことが全て盛り込まれていておもしろい。地域の歴史が形として残りますね」と話していました。

地図とDVDは今月25日に美篶公民館で開かれる講座で公開されます。

美篶の歴史を学ぶ会では、地図を使っての史跡巡りを計画しているほか、小中学校や公民館などへDVDを配布したいとしています。 -

富県小学校6年生 タイムカプセルを預ける

伊那市の富県小学校6年生は14日、近くの寺にタイムカプセルを預けました。

タイムカプセルを預けたのは、富県小6年生22人です。

小学校の思い出を残そうと、学校のそばにある金鳳寺に、今年初めてタイムカプセルを預けました。

14日は、集合写真や1人ひとりの手形、将来の夢を書いた作文などが詰められた箱を、児童が運び、寺の建物に預けました。

学級長の鹿野香沙さんは「8年後の成人式の日にとりに来るので、預かってください」と金鳳寺の山・ス智性副住職に挨拶しました。 -

福島県いわき市から市内に避難

伊那市では東日本大震災での被災者を市営住宅や民間住宅で受け入れています。

21日、市内の民間住宅に避難してきた福島県いわき市の家族に話を聞きました。

持ち主の申し出により市内の民間住宅に昨日から住んでいるのは福島県いわき市の65歳男性家族3人と、娘の家族4人の、合わせて7人です。

自宅が福島県の原子力発電所から25キロほどにあり、15日から男性の妹が住む駒ヶ根市で20日まで滞在していました。

伊那市での受け入れを知り21日から市内の民間住宅に移りました。

この65歳男性は地震当時のことについて次の様に話しています。

「地震の時足場にいて揺れがすごく下に降りれなかった。余震が続き周りにいた小学生の子ども達が泣いていた。原発のニュースをみて早くこっちへ逃げてきた。

早く原発が復旧して福島県に帰りたい」と話していました。

伊那市では、現在市営住宅など32室138人、その他の5つの施設で140人の受け入れ態勢をとっています。

また、会津若松市からの要請で国立信州高遠青少年自然の家で100人程の受け入れを確保しています。

市では今後、福島県から市営住宅に2世帯8人を受け入れるということです。 -

不登校の子どもたち支援「はぐカフェ」開店

不登校の子どもたちの地域交流や情報発信の場にしようと、上伊那子どもサポートセンターが初めてのイベント「はぐカフェ」を伊那市内で20日から開いています。

伊那市狐島のレストラン・ドマーニを会場に、不登校や引きこもりの子どもたちの作品展示、手作り品の販売などが行われています。

上伊那子どもサポートセンターは、不登校の子どもたちの支援をしています。

はぐカフェは、子どもたちの交流や情報発信の場を地域の中につくり、その動きを上伊那各地に広めていきたいと開かれました。

また、上伊那農業高校定時制の跡地に青少年支援センターを設立しようと活動していて、その取り組みをアピールするねらいもあります。

上伊那子どもサポートセンターでは、「不登校や引きこもりは多様化、複雑化している。子どもと向き合い、子どもの未来を考え、みんなの心が通う場をつくっていきたい」と話していました。

はぐカフェは、22日まで伊那市狐島のレストラン・ドマーニで開かれています。 -

3つの剣道クラブが交流大会

伊那少年剣道クラブは、市内2つの剣道クラブを招待しての交流大会を12日、伊那東小学校体育館で開きました。

大会には、伊那少年剣道クラブ、伊那北スポーツ少年団、清泉剣友会の3クラブに所属する小中学生およそ50人が参加しました。

大会は、伊那東小体育館で練習をしている伊那少年剣道クラブが、耐震工事で練習できない間2つのクラブに場所を借り、合同で練習をしたことが縁で今回初めて開かれました。

この日は、学年ごと4部門に分かれ、それぞれトーナメント戦で競いました。

伊那少年剣道クラブの唐沢美雪代表は「違うクラブと交流することで、お互い切磋琢磨して技術を高めながら、友達の輪を広げてほしい」と話していました。 -

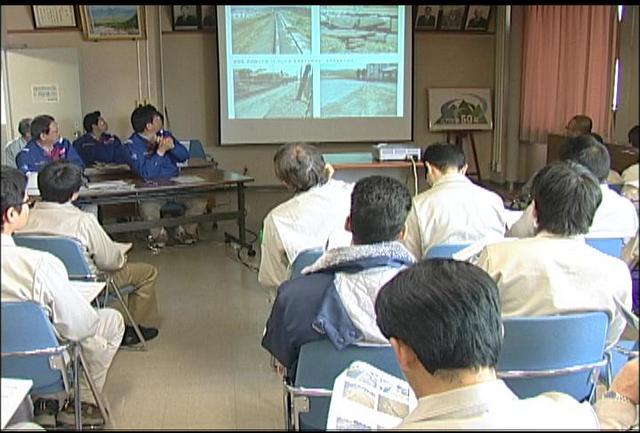

TEC‐FORCE 活動の報告

被災地での技術的な支援を目的に派遣されていた天竜川上流河川事務所の災害復旧支援チーム「TEC‐FORCE」は17日、活動の報告を行いました。

派遣されていたのは、大森秀人班長ら5人です。

5人は、被災地での堤防の被害状況や、原因調査を目的に12日に宮城県に派遣されていました。

17日は、職員およそ30人が集まり、調査した阿武隈川周辺の状況を報告しました。

職員らは「調査した箇所は、津波の影響はなかったものの、1メートル以上の亀裂や堤防の損傷、液状化がみられた。支流が交わる箇所に多く被害が見られた」などと報告しました。

また、16日には災害対策車両用の燃料補給の為のタンクローリー1台と軽油ドラム缶を積んだトラック1台を派遣していて、18日に戻ってきたということです。 -

上伊那でガソリン価格2.5円上昇

東日本大震災発生以降、上伊那地域のレギュラーガソリンは2.5円上がっていますが、価格の大きな変動はなく、長野県では冷静な対応を呼び掛けています。

これは、長野県が行った調査で、18日発表されました。

上伊那のレギュラーガソリンの平均価格は、17日現在1リットルあたり155円で、前回調査の14日より2.5円上がりました。

県全体の平均は153.1円で、前回より1.2円上がっています。

県では、在庫はある程度確保されていて、価格の大きな変動はないとしています。

必要以上のガソリンなどの購入を控え、買占めに走らないよう冷静な対応を呼び掛けています。 -

宮城県の若見さん一家 大芝荘に一時避難

東日本大震災で多くの避難者が出ている宮城県。

その宮城県の大崎市で被災した若見朝子さん一家が、現在、南箕輪村の大芝荘に一時避難しています。

若見さん一家は、友人のつてをたよって、現在、南箕輪村の大芝荘に一時避難しています。

若見さん一家が暮らす宮城県大崎市は県の北部に位置する地域で、津波はなかったものの大きな揺れがあり、地盤沈下で駅が倒壊するなどの被害を受けたということです

若見さんは災害発生時の状況について「大きな揺れを感じ、この世の終わりではないか、地割れが起きるのではないかと思った。駅は陥没し、中学校は傾き、水も電気も止まってしまった。それでもみんな懸命に生きている」と地元大崎市の厳しい状況を話していました。

若見さんの住む大崎市も、トイレットペーパー、離乳食、紙おむつ、電池、食料品などの物資が足りていないということです。

若見さんは「本当に苦しい状況が続く中なんとか生活を送っている。毛布一枚、トイレットペーパー1つでもいいので物資を送ってもらいたい。被災者を、被災地を助けてください」と話していました。

若見さん一家は21日まで大芝荘に滞在し、その後地元に戻り調達した物資を避難所に届けるということです。 -

上伊那和裁連盟が針供養

折れたり古くなった裁縫針に感謝する針供養が10日、伊那市の常円寺で行われました。

針供養は上伊那和裁連盟などが毎年行っていて、この日は会員45人が出席しました。

会員は、針をこんにゃくに刺し、感謝の気持ちを込めて手を合わせていました。

針供養の日は2月8日とされていますが、上伊那和裁連盟では一月遅れの3月に行っています。

連盟の福澤幸子会長は、「針に感謝し、裁縫の上達と業界の発展を祈願します」とあいさつしました。

常円寺の角田泰隆住職は、「針を大切にすれば針も私達を大切にしてくれる。針だけでなく、すべてのものを大切にしてほしい」と話していました。 -

第7回いな歌謡祭

上伊那地域のカラオケ愛好家が歌声を披露する「第7回いな歌謡祭」が13日、伊那市のいなっせで開かれました。

いな歌謡祭は、上伊那地域のカラオケ愛好家の発表の場として毎年開かれています。

およそ50人が出演し、昭和の曲から最近の曲まで、66曲を熱唱しました。

会場には、家族や友人など延べ400人ほどが訪れ、歌声に聞き入っていました。

主催した歌謡アカデミーの今井ひろし代表は「人前で発表することで気持ちが高揚し、生き生きする。年配者の楽しみとして今後も続けていきたい」と話していました。 -

東日本大震災救援物資 被災地へ

東日本大震災の被災者のために伊那合同庁舎に寄せられた救援物資が18日、岩手県へ送られました。

午前10時、飯田合同庁舎で物資を積んだトラックが伊那合同庁舎に到着し、積み込み作業が始まりました。

16日から伊那合同庁舎に寄せられた救援物資は、水15箱、保存食18箱、使い捨てカイロ23箱、幼児用紙おむつ26箱などとなっています。

職員らは、およそ1時間かけて、品目別に積み込みました。

搬送は、長野県トラック協会と長野県石油商業組合の協力で、県全体で5台のトラックを使って行われます。

トラックの運転手は「事故のないよう気をつけて行きたい」と話していました。

これらの物資は、岩手県の救援物資の集積拠点となっている滝沢村に届けられます。 -

宮坂組 義援金120万円送る

南箕輪村の株式会社宮坂組は、今回の地震の被災地に対し120万円の義援金を送りました。

17日は、宮坂組の宮坂道廣社長などが、南箕輪村役場を訪れ、唐木一直村長に義援金を手渡しました。

宮坂組では、11日の地震発生直後から、社員らが何か役立つ事がないか話し合い、募金を行ってきました。

宮坂社長は、「今、出来る事をした。少しでも被災された方達の役にたてば」と話していました。

唐木村長は、「ありがたい、支援の輪を広げていきた」と話していました。

なお、伊那市では、17日までに集まった義援金1,114万円を、日本赤十字社長野支部に送金したということです。 -

箕輪町が救援物資受付開始

箕輪町と箕輪町社会福祉協議会は17日から、東日本大震災の被災地に送る救援物資の受付を始めました。

受付窓口の箕輪町ボランティアセンターでは、物資を受け入れる準備が整えられています。

受け付ける救援物資は、水、毛布、保存食、粉ミルクなど長野県が指定している物資と同じ15品目です。

町での受付は今月31日までで、窓口はボランティアセンターと箕輪消防署です。

受付は、ボランティアセンターは月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時まで、箕輪消防署は土日祝日も含め24時間受け付けます。

また、伊那市でも17日から救援物資の受付を開始しています。

救援物資の窓口は、伊那市役所103会議室、市役所社会福祉課、各総合支所保健福祉課となっています -

「伊那市の放射線数値 平常どおり」

20年以上にわたり、伊那市内の放射線を測定している富県の小牧崇さんは、現在の伊那市の放射線数値は、平常どおりとしています。

小牧さんは、元高校の教諭で、名古屋市に本部を置くチェルノブイリ原発事故の民間救済団体、「チェルノブイリ救援・中部」で活動しています。

チェルノブイリ原発事故後、放射線検検知器を購入し、現在は2台を所有し、20年以上にわたって放射線の測定を続けています。

白い検知器は、放射線のガンマが通過した回数をカウントするもので、現在、通常自然界に存在する、20程度の値を示しています。

黒い検知器は、ウクライナで購入したもので、平常と同じ程度の0.1マイクロシーベルト程度の値を示しています。

どちらの検知器も、平常どおりの数値を示していて、小牧さんは、現在、伊那市には放射線による汚染はなく、心配する必要はないとしています。

小牧さんによると、県内で、放射線検知器を所有する人たちで、メールなどを使った情報交換が始まっていて、もしも異常を検知した場合は、地域メディアなどを通して広く公表したいとしています。 -

高遠さくら祭り規模縮小へ

伊那市は、震災の影響により、高遠城址公園さくら祭りの規模を縮小し、電力や燃料不足などへ対応したい考えを17日示しました。

伊那市によると、震災の復興の兆しが見えない現在、高遠さくら祭りへの来場者の減少が見込まれることから、規模を縮小し、実施したい考えを示しました。

そのほか、燃料不足への対応や、発電機などの入手が困難なことから、ライトアップは中止するとし、閉園時間を午後8時までと1時間半繰り上げます。

また、バスの手配が困難なことから、バスの運行については縮小し、伊那市役所と城址公園を結ぶシャトルバスは中止するとしています。

伊那市では、全体の規模は縮小となるが、観桜客の受け入れ態勢やおもてなしについては、これまでと変わらず確保していきたいと話しています。 -

救援物資の受付はじまる

長野県は16日から、東日本大震災の被災地に送る支援物資の受付を始めました。

受付場所の一つとなっている伊那合同庁舎には、毛布や保存食などが続々と届けられています。

受付は16日午前8時30分からはじまり、伊那合同庁舎には、毛布や保存食など支援物資が届けられていました。

受け付けている支援物資は、水、毛布、保存食、粉ミルク、ボックスティッシュ、乾電池などで、未使用のものに限るとしています。

県の支援物資の受付は土日祝日を含め当面1か月間で、受付時間は、午前8時30分から午後7時までとなっています。 -

ホテル、旅館、飲食店に経営に影響

今回の地震で上伊那のホテル、旅館や飲食店の経営にも影響が出ています。

ホテル、旅館業は高校伊那駅伝の中止などにより経営に打撃を受けています。

伊那市荒井のホテル伊東館の中村浩社長は「駅伝の中止は大変痛い。今は被災地の1日も早い復興を願う。」と話しています。

一方、伊那市荒井の割烹海老屋では先週11日に地震が起きて以降、宴会などの予約のキャンセルが相次いでいます。

鈴木一比古社長は「祝いごとなどの自粛ムードが広がっている。」と話していました。 -

上伊那の小中学校で卒業式始まる

卒業式シーズンも本番を迎えました。

上伊那の小中学校では16日から卒業式が始まりました。

このうち伊那市の伊那中学校では男子70人、女子67人の、合わせて137人が卒業を迎えました。

初めに、東日本大震災での犠牲者の冥福を祈り黙とうをささげました。

式では、細江孝明校長から卒業生一人ひとりに卒業証書が手渡されました。

細江校長は、「自分の特技を高めた部活動、全校を引っ張ってきた生徒会活動など3年生の活躍は目を見張るものがありました。それぞれの進路に向かって頑張って下さい」と式辞を述べました。

また卒業生を代表して田中智康君は、「卒業生137人はそれぞれの道へと進んでいきます。伊那中でつちかった体験を活かし将来に向け前進します」と答辞を述べました。

9年間の義務教育を終えた卒業生は通い慣れた学び舎を後にしていました。

上伊那の小中学校の卒業式は17日、ピークを迎えます。 -

上伊那地域のレギュラーガソリン10.5円値上がり

長野県は15日、上伊那地域のレギュラーガソリンの平均価格が先月に比べ10.5円値上がりしたと発表しました。県石油商業組合上伊那支部では、今回の値上げは震災の影響によるものではないとしています。

県の発表によりますと、上伊那のレギュラーガソリンの平均価格は、3月14日時点で1リットルあたり152.5円と、先月14日と比べて10.5円値上がりしています。

県石油商業組合上伊那支部によりますと、今回の値上げは、震災前の原油価格に基づいて決められ、中東情勢などの影響によるもので、震災とは関係がないという事です。

ただ、関東方面からの入荷が遅れていて給油制限などが行われていますが、中京、関西方面からの入荷があるため、消費者には不要な買い急ぎはしないよう呼びかけています -

食料品など品薄 冷静な対応を

伊那市内の大型店などでは、東日本大震災後、食料品や日用品が品薄となっています。

こうしたことから伊那市では家庭で必要なものだけを買うよう冷静な対応をお願いしたいと呼びかけています。

伊那市の大型店では、15日も水や電池、トイレットペーパーなどの日用品や防災用品を買い求める人の姿が多く見られました。

ある男性は、「水が一番ほしかったが、今はないと聞いた。トイレットペーパーや、米、カップ麺などを買って帰りたい」と話していました。

アピタ伊那店では、被災地への供給を優先しているため、カップメンや電池などが品薄となっています。

アピタ伊那店ではカップメンや水、電池などは現在店頭に並んでいる商品のみで、今後の入荷のめどはたっていないということです。

伊那市生活環境課では「被災地への安定した物資の供給のためにも、家庭で必要なものだけを買うよう冷静な対応をお願いしたい」と呼びかけています。 -

箕輪町保育園9園から7園へ

箕輪町は、平成32年度までに、保育園の数を現在の9園から7園にする整備計画方針案を、14日、示しました。

箕輪町保育施設整備計画方針案は、14日、開かれた、箕輪町議会全員協議会で示され、町側から、議員に説明が行われました。

整備計画方針案では、現在町内にある保育園9園のうち、沢、おごち、長岡、木下北、木下南保育園について、統廃合や建て替えを行うとしています。

施設整備計画案のうち最優先は、おごち保育園と長岡保育園を統合し、新しい保育園を箕輪東小学校の近くに建設する事となっています。

次は、木下北保育園と木下南保育園を統合し、新しい保育園を木下南保育園など、用地取得に費用がかからない場所に建設。

他は、沢保育園の建て替えとなっています。

町では、増加する未満児保育や長時間保育の要望に答え、計画的な建て替えと、効率的な保育園運営を実施していきたいとしています。

保育施設整備計画方針案については、今後、区や保護者などから広く意見を聞き、整備計画を策定する事になっています。

42/(水)