-

三峰川河川敷で樹木伐採作業

三峰川の環境保護活動を行っている三峰川みらい会議は30日、河川の環境と景観を守ろうと、河川敷内の樹木の伐採作業をしました。

三峰川みらい会議の会員や一般のボランティアなど35人が参加し、高遠町小原の三峰川河川敷で、外来種のニセアカシアなどを伐採しました。

三峰川みらい会議は、河川環境と景観の保全、治水対策などを目的に、毎年この時期に伐採をしていて、今年で6年目になります。

参加者は、グループに分かれてチェーンソーで木を切り倒し、運びやすい長さに切っていました。

伐採した樹木は、参加者が持ち帰り、薪として利用するということです。

関係者は、「伐採作業によって少しでも環境を良くして、皆が河原で憩えるようにしたい」と話していました。 -

今年の桜開花 平年並みか早め

日本気象協会は、2日、今年1回目の桜の開花予想を発表しました。

全国的に、平年並みか、平年より早くなる見込みです。

日本気象協会の発表によりますと、今年1月は、全国的に気温が平年を下回る厳しい寒さとなりましたが、今後、気温は平年並みか高めになり、桜の開花は平年並みか平年より早くなると見込んでいます。

県内のソメイヨシノは、長野市で、平年並みの4月13日ごろの開花を予想しています。

高遠城址公園のタカトオコヒガンザクラのつぼみは現在、固く閉じていますが、2ミリほどに成長していました。

高遠城址公園も平年並みの開花が見込まれます。

なお、2日の伊那地域の最高気温は8.6度まで上がり、2月下旬から3月中旬並の暖かさとなりました。 -

厳し寒さから一転、最高気温7.7度に

1日の伊那地域は1月31日の厳しい寒さから一転し最高気温が7.7度と、2月下旬並みの気温となりました。

1日は、春の味覚、ナズナを摘む人の姿が見られました。

長野地方気象台によりますと1日の伊那地域の最高気温は7.7度で平年より2.3度、また1月31日より7.3度暖かくなりました。

長野地方気象台ではこの陽気は今週いっぱいは続くと予想しています。 -

インフルエンザ警報発令

長野県は、1日、全県にインフルエンザ警報を発令しました。

先月24日から30日までの一週間の、長野県内の一医療機関あたりのインフルエンザ患者数は、31.89人となりました。

県は、警報の基準値30人を超えたことから、1日、全県にインフルエンザ警報を発令しました。

上伊那地区の一医療機関あたりの患者数は、38.75人で、上田地区の66.5人についで、県内12地区で2番目に高い数値となっています。

県では、過去の状況から流行のピークは、この先1縲・週間後と予測していて、手洗いやうがいなど感染予防の他、発熱の症状がある場合は休養を取るなど、感染拡大防止に努めるよう、注意を呼びかけています。 -

地震体験車で揺れを体感

防災意識を高めてもらおうと伊那市の西春近北小学校の子ども達が1日地震体験車に乗って揺れを体感しました。

1日は、西春近北小学校の高学年の子ども達が地震体験車に乗って揺れを体感しました。

地震体験車は、長野県が平成19年度に導入したもので震度1から震度7までの揺れを体験できます。

また、阪神淡路大震災を再現したものや想定されている東海地震などの揺れを体験できます。

子ども達は机の下に隠れしっかり机の脚に掴まっていました。

伊那消防署では、「体験を通し今後に備えて欲しい」と話していました。 -

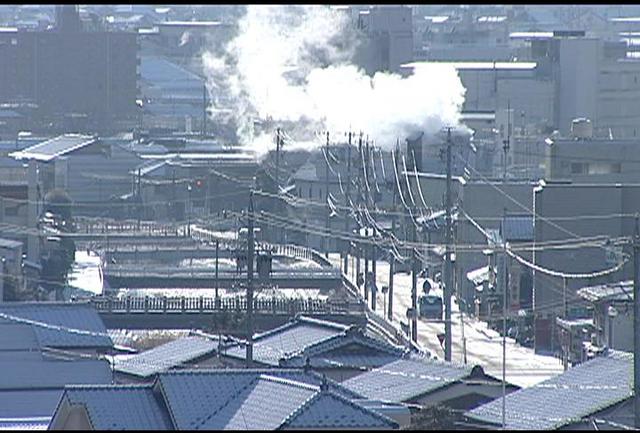

この冬一番の冷え込み

31日の伊那地域は、午前7時にマイナス13.2度と、この冬一番の寒さとなりしました。

午前7時4分の伊那地域の気温は、平年より、4.9度低い、マイナス13.2度と、この冬一番の寒さとなりました。

長野地方気象台によると、日本上空にある寒気と放射冷却によるもので、この寒さは、2月1日まで続くという事です。 -

清水慎一さん出版記念講演会

伊那市の菓匠Shimizuシェフパティシエの清水慎一さんが本を出版し、記念講演会が30日、伊那市内で開かれました。

会場にはおよそ90人が集まり、清水さんの講演を聞きました。

清水さんは去年、本「世界夢ケーキ宣言!」を出版しました。

この本には、「菓子創りは夢創り。世界中の子どもたちと夢と感動を共有したい。お菓子を通じて夢と笑顔を創造していきたい」という清水さんの思いが込められています。

講演会で清水さんは、働くことは人の喜びのためであること、一緒に働く仲間や家族を大事にすることを基本にしていることなどを話しました。

また、本のタイトルにもある夢ケーキは、家族で夢を語る時間を提供したいとの思いで始めたと話しました。

夢ケーキは、子どもたちが描いた夢の絵を忠実に再現したケーキをプレゼントするものです。

清水さんは、「大人が夢を語れば素晴らしい世の中になる。それを菓子屋から発信したい」と話していました。 -

インフルエンザ 警報レベルに

つとめる上伊那地域でインフルエンザの発生が警報レベルを超えました。

伊那保健福祉事務所では、感染予防に努めるよう注意を呼びかけています。

伊那市の竜西保育園では、感染予防の為、遊んだ後や食事の前の、手洗いとうがいを徹底しています。

伊那保健福祉事務所によりますと、今月30日までの一週間の1医療機関あたりのインフルエンザ患者の届出数は前の週の、23・88人から、14.87人増加し、38.75人となりました。

この値は、大きな流行が発生、または継続しつつある事が疑われる、警報レベルの基準値30人を超えた数値となっています。

31日現在、伊那市内の保育園1園が休園。また、別の保育園では、あすから2クラスが学級閉鎖。伊那市内の小中学校では3クラスが学級閉鎖しています。箕輪町や南箕輪村の保育園や小中学校ではこれまで、学級閉鎖などの措置はとられていません。

伊那保健福祉事務所では警報レベルを超え、集団発生が増加していることから、うがい、手洗いの実施やマスクの着用など感染予防に努めるよう注意を呼びかけています。 -

下県交流センター 竣工式

伊那市美篶下県地区の新しい地域交流施設「下県交流センター」が完成し、30日に竣工式が行われました。

この日は関係者およそ90人が参加して、テープカットなどで施設の完成を祝いました。

下県地区では、これまで使われていた公民館が老朽化していたため、新しい施設の建設が進められてきました。

新しい施設は、敷地面積1,339平方メートル、延床面積308平方メートルの木造平屋建てで、主に県産材が使われています。

総事業費は6,400万円で、そのうち、4,300万円は国からの補助が充てられ、残りは地区住民が負担しています。

あいさつで白鳥孝伊那市長は「県産材を使った暖かい施設ができた。地区のみなさんの語らいの場にしてもらいたい」と話していました。

赤羽正義区長は「地域の輪を大切にする下県地区にとって素晴らしい施設ができた。交流の場として、災害拠点として幅広く活用していきたい」と話していました。 -

文化財防火デーで消防訓練

1月26日の第57回文化財防火デーにあわせて、30日に伊那市高遠町の遠照寺で消防訓練が行なわれました。

訓練は、焚き火の火が、国の重要文化財に指定されている釈迦堂に燃え移る危険があるとの想定で行なわれました。

高遠消防署や地域住民ら30人が参加して、釈迦堂から貴重な文化財を運び出す訓練が行なわれました。

通報からまもなく、消防車両が到着し、ホースを延長して放水しました。

文化財防火デーは、昭和24年1月26日に、法隆寺金堂の壁画を焼いたことを契機に、制定されました。

遠照寺の松井教一住職は、「今作ろうと思ってもできない先人たちの宝があり、子々孫々に伝えていかねばならない。住民や檀家の力を借りて守っていきたい。」と話していました。

高遠消防署の小松研署長は、「後世に伝えるためには、日頃からの防火管理と、こうした訓練が大切」と参加者に呼びかけていました。 -

節分の太巻き 長さギネス挑戦

節分の恵方巻にちなみ、子どもたちが30日、手巻きの太巻き寿司で長さギネスに挑戦しました。

これは、伊那市のベルシャイン伊那店が行ったイベントで、今年で2年目です。

中学生までの子どもたち27人が参加し、太巻き寿司の長さでベルシャイン伊那店が定めるギネスに挑戦しました。

第1回の去年の記録は7メートル19センチで、今年は10メートル以上を目標にしました。

子どもたちは、用意された海苔の前に並び、酢飯をのせ、かんぴょう、卵焼き、穴子などの具をのせました。

みんなで声を合わせて一斉に寿司を巻くと、長い太巻き寿司が出来上がりました。

記録は10メートル53センチで、今回の記録が新たにベルシャインギネスに登録されました。

出来上がった太巻きは切り分けて、参加した子どもたちに配られました。 -

箕輪町自衛隊協力会創立15周年記念式典

箕輪町自衛隊協力会の創立15周年記念式典が29日、箕輪町で開かれました。

式典には会員や来賓などおよそ120人が出席しました。

箕輪町自衛隊協力会は、自衛隊を後方から支援する目的で平成8年に組織され、今年創立15周年を迎えました。

会員は289人で、自衛隊行事への参加や防衛研修、地元出身自衛隊員の激励慰問、コンサートなどの活動をしています。

協力会の市川治實会長は、15周年の記念事業として自衛隊員募集の大型看板を箕輪町内に設置したことなどを報告し、「今後も同志相集い、協力会の発展に努めていきたい」とあいさつしました。

式典では、協力会に対して、自衛隊の発展のために永年尽くしたとして自衛隊長野地方協力本部長から感謝状が贈られました。

陸上自衛隊松本駐屯地のアルプス太鼓連による演奏も行われ、式典に花を添えていました。 -

「高遠ぶらり」試験版で現地テスト

伊那市高遠町の昔の地図を活用した携帯情報端末のソフトウェア制作に向け、29日、試験版のソフトを使った現地テストが行われました。

この日は、ソフト制作に協力しようと、市内外からおよそ20人が参加しました。

ソフトは、観光振興や歴史学習に活用してもらおうと、伊那図書館などが企画し、制作を進めています。

現在、ソフト制作に必要な情報を集めたり、実際にどのように活用できるかを試験するためにワークショップが開かれていて、今回で2回目です。

ソフトは、iPadやiPhoneなどの携帯情報端末で、高遠の昔の地図上に、現在自分のいる場所を表示するもので、「高遠ぶらり」と名付けられています。

今回は、前回の町内探索で、参加者が気づいた点などが入力された試験版ソフトが用意され、これを使った現地テストが行われました。

試験版のソフトは、高遠町出身の画家、池上秀畝が明治時代に描いた地図「旧高遠城之眞景」の上に、現在地が表示されるところまで制作が進んでいます。

伊那図書館の平賀研也館長がiPadを片手に、進徳館や東高遠の武家町跡を案内していました。

平賀研也館長は「予想はしていたが、使ってみるとやはりおもしろい。侍が横を通り過ぎるのではないか、というような気持ちになれる」と話していました。

また、参加者は観光客の目線になって、景色の良い場所や気になった点などを、スタッフに伝えていました。

ある参加者は「昔の地図を見ながら歩くと、昔の街並みを歩いているような不思議な感覚になる」と話していました。

伊那図書館では、今後も一般参加者を交えての探索を行う予定で、参加者の意見や要望を取り入れ、3月の初め頃に完成版を配信したい考えです。 -

親子で小麦粉粘土遊び

伊那市の竜南子育て支援センターで26日、親子が小麦粉を材料にした粘土で遊びました。

小麦粉粘土は、小麦粉に食紅と食用油をまぜて作る粘土で、小さな子供が口の中に入れてしまっても安全です。

この日は、14組の親子が参加し粘土作りから楽しみました。

小麦粉粘土遊びは、寒くなって外で遊べないこの時期に、子育て講座の一環として行われています。

子ども達は黄色、ピンク、緑の3色の食紅から好きなものを選んで色をつけ、よくねった後、形を作って遊んでいました。

ある母親は、「普通の粘土より軟らかく触りごこちも良いので、子供もよろこんでいました」と話していました。 -

入野谷が市内の受験生を応援

伊那市観光(株)が経営するゼロ磁場の宿・入野谷は、受験生を応援しようと、市内の中学3年生に応援割引券を贈りました。

27日は、入野谷の白鳥博文支配人が長谷中学校を訪れ、3年生全員に、受験応援割引券を贈りました。

これは、射りの矢(入野谷)の語呂にあわせて、矢があたり、志望校に合格しますようにとの思いをこめて、初めて行われたものです。

応援割引券は、入浴料600円が半額の300円となるほか、食事も100円引きのサービスが受けられるというものです。

また、割引券を持参した受験生には、夜食用に、ゼロ磁場の水で仕込んだどら焼きもプレゼントされます。

ゼロ磁場の宿・入野谷では、市内全ての中学3年生659人に、この割引券を贈る予定です。 -

飯田下伊那地方花粉飛散予測 去年の約30倍

飯田保健福祉事務所は27日、飯田・下伊那地域の今年春の花粉飛散予測をまとめました。

飛散開始の時期は例年並み、飛散量は例年より多く、去年と比べるとおよそ30倍になるとしています。

飯田保健福祉事務所によりますと、今年春の飯田・下伊那地域のスギ花粉の飛散が始まる時期は、去年の2月22日より遅く、例年並みの2月下旬と予測しています。

今後の気象状況によっては、飛散開始時期が変わることも考えられます。

また、スギ・ヒノキの花粉飛散量は、例年のおよそ1・6倍、去年と比べるとおよそ30倍になるとしています。

今年の1平方センチメートルあたりの花粉飛散量は、5353個と予測していて、去年の176個、例年の3330個に比べて多くなっています。

飯田保健福祉事務所では、花粉症の人は、医療機関や薬局に相談するなど、早めの対策を行うよう呼びかけています。 -

インフルエンザ注意報発令

長野県は26日、インフルエンザ注意報を発令しました。

手洗い、うがい、マスクの着用など、感染拡大防止につとめるよう呼びかけています。 -

園児が凍み大根づくり

伊那市の竜北保育園園児が26日、冬の寒さを利用した保存食凍み大根を作りました。

凍み大根づくりは、園で収穫したり、農家からもらった大根を無駄にしないようにと行われました。

26日は、年長園児およそ20人が熱湯で煮た大根に割りばしで穴を開け、ワラをとおしてから、外に吊るしていました。

凍み大根は、3月初めころまで園のベランダに吊るしておくということです。 -

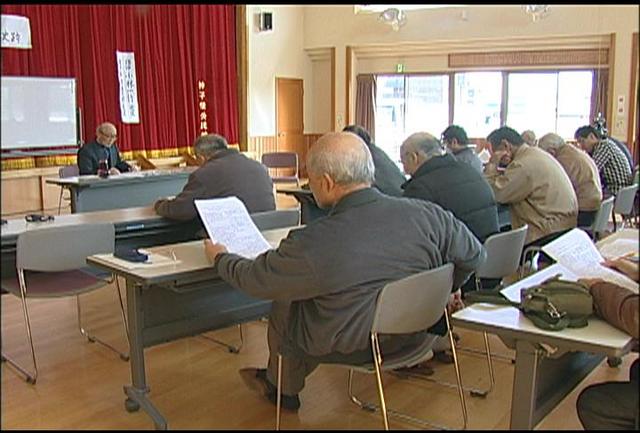

御射山社史跡についての講演会

南箕輪村神子柴にある御射山社史跡についての講演会が23日、神子柴公民館で開かれました。

会場には、地域住民およそ40人が集まりました。

講演会は、地域の歴史について学んでもらおうと、神子柴の文化歴史遺産を伝える会が開いたものです。

神子柴区の春日街道沿いには、御射山社の鳥居があったといわれ、毎年8月下旬に区民が農作物の豊穣を祈願する祭りを行っています。

講師は、伊那市の小林一行さんと南箕輪村の松澤英太郎さんが務めました。

小林さんは、西箕輪の与地と羽広に御射山社史跡があるといわれていることをふまえ、自身の調査結果から「与地と羽広、神子柴が共通の信仰をもっていたことが分かってきた」と話しました。

松澤さんは、村内の歴史書や書物などから「御射山社は、もともとは山の神を祭っていたが、戦の神、農耕の神というように時代と共に信仰がかわってきた」と話しました。

神子柴の文化歴史遺産を伝える会では、今後も区内の文化財についての講演会などを開いていくということです。 -

自然保護レンジャ竏秩A自然観察インストラクター合同研修会

自然公園の巡回などを行う自然保護レンジャ竏窒ニ、自然に関する学習の講師などを行う自然観察インストラクターの合同研修会が26日、伊那合同庁舎で開かれました。

研修会には、上伊那の20人が参加しました。

自然保護レンジャーと自然観察インストラクターは、南アルプスや中央アルプスなどの山での活動が多いため、今日は安全な登山について、長野県山岳総合センターの傘木靖さんから話を聞きました。

傘木さんは、最近は、若者や中高年など山に詳しくない登山者が増加傾向にあるとして、万が一事故が起こった場合の対処方法などを指導しました。

傘木さんは、ストックを持っていくと、ケガをした時に添え木や杖の代わりにでき便利な上に、負傷者の搬送にも使えるとアドバイスしていました。

ある参加者は、「自然に親しむ事も安全が第一。もしもの時に役立てたい」と話していました。 -

農家民宿経営者が英語勉強

上伊那地域の農家民宿経営者有志は、外国人客への接客を身につけようと、英語の習得に励んでいます。

26日は、伊那合同庁舎で、農家民宿の経営者を対象とした英語勉強会が開かれました。

勉強会には、伊那市新山で民宿「ふだん着」を営む、北原綾子さんと、南箕輪村田畑で「大和屋」を営む、白鳥幸子さん、中川村で「はたなか」を営む佐々木正春さんの3人が参加しました。

講師は上伊那地方事務所国際交流員のソリン・リッジウェイブラウンさんが務め英語での自己紹介などについて指導していました。

農家民宿は農業体験などをしながら、その土地の地域文化に触れることができる、宿泊施設で、北原さんの「ふだん着」では、はた織などを体験することができます。

また白鳥さんの「大和屋」では、りんごや水稲の収穫など農業体験ができます。

佐々木さんの「はたなか」も雑穀やお茶づくりなどの農業体験ができます。

英語勉強会は合計6回開かれる計画で、3月下旬には講師のソリンさんを通じて、それぞれの宿泊施設に外国人客が訪問する予定です -

労働者の処遇改善に向け運動

2011春闘上伊那地区連絡会の結成総会が25日伊那市で開かれ、すべての労働者の処遇改善に向けた運動を展開していくことなどを確認しました。

上伊那地区連絡会は、連合長野上伊那地域協議会などで構成されていて昨夜は、およそ80人が集まりました。

総会で向山五輪男議長は「賃金改善はもとより弱い立場にある中小零細企業の労働者の処遇改善に取り組みたい」とあいさつしました。

春闘の展開としては、非正規雇用を含め全ての労働者を対象に適正な利益配分を求めていくことや、仕事と生活の調和を進める、ワーク・ライフ・バランスの実現などをあげています。

連絡会では3月7日に、総決起集会を開き、労働条件の改善などを訴えていくことにしています -

高遠さくら咲くだるま販売

伊那市の高遠さくらホテルでは今年も「高遠さくら咲くだるま」の販売をしています。

販売しているダルマは高さ12センチと高さ15センチの2種類です。

中には合格鉢巻をしたダルマもあります。

毎年、受験生の保護者が買い求めるということで、去年買った人からは、志望大学に合格したなどの感謝のメッセージが届けられています。

ダルマは、群馬県の高崎市から仕入れたもので、桜の模様が入り、顔には縁起の良い鶴と亀が描かれています。

値段は高さ12センチのものが1000円、高さ15センチのものが1500円となっています。

それぞれ20個を3月中旬まで高遠さくらホテルで販売しています。 -

SO竏鱈ABの新春コンサート

和楽器と洋楽器を織り交ぜ独特の音楽を生みだすSO竏鱈ABの新春コンサートが24日、伊那市のいなっせで開かれました。

会場には、市内外からおよそ200人が集まりました。

SO竏鱈ABは、和楽器と洋楽器を取り入れた音楽グループで上伊那にゆかりのある5人で構成されています。

メンバーは主婦や会社員などで、月に3回ほど集まり練習を重ねています。

長野県内各地で演奏会を開いていて、いなっせでは8回目です。

コンサートでは、グループのオリジナル曲など12曲を演奏しました。

メンバーの1人は「日本の伝統音楽にも様々な可能性があるということを伝えられたと思う」と話していました。 -

全国シニア将棋名人戦と小学生将棋名人戦の南信地区大会

全国シニア将棋名人戦と小学生将棋名人戦の南信地区大会が23日、伊那市の中央区公民館で開かれました。

23日は、60歳以上のシニアの部と小学生の部が開かれ、市内外から合わせて33人が出場しました。

シニアの部は、競技者それぞれの打つ手を考える時間を30分とし、時間を使い切ったら負けとするルールで、小学生の部は時間制限のないルールで行われました。

シニアの部では毎年出場している将棋歴70年以上のベテランなど13人が、小学生の部では将棋を始めて1年ほどの児童など20人が熱戦を繰り広げていました。

大会の結果、シニアの部は伊那市の中村忠雄さんが優勝し、2月6日に長野市で開かれる県大会に出場します。 -

高校生対象の就職面接会

この春卒業を迎える高校生を対象とした就職面接会が25日、伊那市のハローワーク伊那で行われました。

就職面接会は、今年の春卒業を迎える高校生を対象にハローワーク伊那が開いたもので25日は、建設業や製造業など4社が参加しました。

25日は、まだ就職が決まっていない上伊那の高校生7人が、企業の人事担当者から企業の概要などについて説明を受けていました。

去年の11月末現在の就職内定者は256人で内定率は81.3%となっています。

これは、前の年の同じ時期を3.1ポイント下回りました。

ハローワーク伊那では、2月8日にも高校生を対象とした就職面接会を計画しています。 -

インフルエンザ注意報レベルに

伊那保健福祉事務所は、上伊那地域でインフルエンザの発生が注意報レベルになったとして感染予防に努めるよう呼びかけています。

伊那保健福祉事務所は24日、今月17日から23日までの間に上伊那地域で1医療機関あたりの看者数が23.88となり注意報の基準となる10を超えたと発表しました。

伊那保健福祉事務所では注意報レベルを超え、インフルエンザ感染の集団発生が増加していることから、うがい、手洗いの実施やマスクの着用などを呼びかけています。 -

ポコリットみなみみのわ ハーモニカ演奏

南箕輪村のハーモニカクラブポコリットみなみみのわは24日、南箕輪村大芝のデイサービスセンター松寿荘を訪れ、ハーモニカ演奏を行いました。

24日は、ポコリットのメンバー6人が松寿荘を訪れ、ハーモニカ演奏を行いました。

ポコリットは、村の公民館教室「初心者ハーモニカ教室」を修了した有志の集まりで、毎週公民館で練習し、福祉施設などで演奏しています。

24日は、童謡などおよそ10曲を演奏しました。 -

伊那市でレゲエ祭

国内一線級のレゲエアーティストが集結する伊那レゲエ祭が23日、伊那市の伊那文化会館で開かれました。

オープニングでは箕輪町のダンス教室「DSTダンススクール」の代表とそこに通う子ども達がストリートダンスを披露し会場を沸かせました。

レゲエ祭には2009年と2010年に東京で開かれた渋谷レゲエ祭に参加経験のある13組が出演しました。

このイベントは、伊那文化会館に来館する機会の少ない若者達に足を運んでもらい地域を盛り上げようと企画されました。

会場にはおよそ700人が訪れタオルを回したりして音楽を楽しんでいました。

伊那文化会館では、これからも若者たちに喜んでもらえるイベントを企画していきたい」と話していました。。 -

高遠高校音楽専攻 演奏会

伊那市の高遠高校芸術コース音楽専攻の生徒たちによる演奏会が23日、信州高遠美術館で開かれました。

高遠高校では、これまで取り組んできた成果を発表しようと毎年この時期に、芸術コースの発表会を開いています。

3年生にとっては高校生活最後の発表会で卒業演奏会にもなっています。

会場に集まった保護者達の前で生徒たちが、合唱やギターの弾き語りなどを披露しました

42/(水)