-

チャイルドシート講習会

チャイルドシートの正しい使用方法を学ぶ講習会が22日、箕輪町の地域交流センターで開かれました。

0歳から3歳までの子どもの保護者を対象に開かれ、14人が参加しました。

講習会は、箕輪町内の子育てサークルの代表者でつくる地域子育て協議会と町が開きました。

チャイルドシートが正しくついているか不安などの保護者の声を受け、初めて計画されたものです。

講習では、日本自動車連盟長野支部の職員2人が講師を務めました。

チャイルドシートを取り付ける場所は後部座席の左側が望ましく、車のシートベルトで緩みがないようにしっかり固定するよう説明していました。

箕輪町が去年10月に行ったチャイルドシート使用調査によりますと、使用率は79・2%で、調査した697人中552人でした。

関係者は、「チャイルドシートを使用して子どもの安全を守ってほしい」と話していました。 -

伊那消防団の河南分団 防災イベント行う

伊那市消防団の河南分団は、地域の将来を担う子供たちに消防団の役割を伝える防災イベントを23日、伊那市高遠町の河南中央公民館で行いました。

防災イベントには、消防団員と地域住民およそ70人が集まりました。

イベントは、地域の子供たちに防災意識を高めてもらうとともに、消防団の活動を知ってもらおうと行われているものです。

23日は、団員による小隊の編成訓練やラッパ隊の訓練が披露されました。

他にも、ポンプ車1台と小型ポンプ積載車3台が会場に展示され、訪れた人は実際に乗ってみたり、写真を撮ったりしていました。

河南分団の小松守分団長は「自分たちの住み地域を、自分たちで守るという意識を子ども達にももってほしい」と話していました。 -

市民大学でアルプホルン講座

アルプホルンの演奏を楽しむ、まほら伊那市民大学の講座が22日、伊那市のいなっせで開かれました。

学生およそ100人が出席しました。

まほらいな市民大学は、生涯学習の場として伊那市が開いていて、健康、芸術などさまざまな分野の講座が開かれています。

同日は、木曽郡大桑村で活動する大桑アルプホルンクラブの演奏があり、会長の田中昭三さんが話をしました。

大桑村はヒノキを奏でる里づくりに取り組んでいます。

ヒノキを使った楽器作りを検討していたとき、間伐材の形がアルプホルンに似ていたことから、楽器作りが行われたと言います。

クラブは現在会員が100人を超え、各地のイベントで演奏をしているということです。

この日は6曲が披露され、市民大学の学生達は、ヒノキで作られたアルプホルンの音色に聞き入っていました。 -

女性だけの婚活イベント チョコレート講座

独身女性を対象にした、バレンタイン応援イベントが、21日夜、伊那市の信州伊那セミナーハウスで開かれました。

この日は、定員いっぱいの20人が参加し、伊那市日影で洋菓子店を経営する柴宏治さんからチョコレート作りのポイントを教わりました。

講座では、柴さんがチョコレート作りを実演しながら、チョコレートを溶かす温度やトッピングなどについて説明しました。

これは、バレンタインデーに好きな人に思いを伝えたいという女性を応援しようというもので、いなし出会いサポートセンターと伊那商工会議所青年部が初めて開いた、女性限定の婚活イベントです。

バレンタインデーの話題にしてもらおうと、チョコレートの起源や種類、味などについても説明していました。

参加した女性達は、違った種類のチョコレートを試食しながら、知識を深めていました。

参加したある女性は「いろんな話を聞くことができて、今までよりも視野が広がった。自分磨きになったと思う」と話していました。

いなし出会いサポートセンターでは「女性限定で最初は心配だったがうまくいったと思う。今後は男性限定のイベントも企画したい」としています。 -

昔ながらの下駄スケートを体験

昭和初期まで一般的に使われていた「下駄スケート」の体験会が、22日、箕輪町上古田の町営スケート場で開かれました。

この日は、スケート場を訪れたおよそ50人が下駄スケートを体験しました。

下駄スケートは、刃のついた下駄をひもで結んで固定するもので、昭和30年代まで一般的に使われていました。

スケート靴の普及とともに下駄スケートは見られなくなりましたが、箕輪町郷土博物館では、昔ながらのスケートを体験してもらおうと、所蔵されている下駄スケートを貸し出し、毎年体験会を開いています。

体験した人たちは、なかなか足に馴染まない下駄スケートに苦戦しながら滑っていました。

昔下駄スケートを使ったというある女性は「靴に慣れてしまい、下駄スケートの痛さに耐えられませんでした」と話していました。

そんな中、下駄スケートを履いて華麗に滑っているのは、下古田に住む丸山平治さん71歳です。

丸山さんは、小学校から高校を卒業するまでの12年間、下駄スケートを履いて滑っていたということです。

履いているのは自前の下駄スケートです。

丸山さんは「下駄スケートは、冷たさ、痛さに慣れればすぐに滑れるようになる。多くの人に体験してもらいたい」と話していました。

箕輪町郷土博物館では、多くの人に下駄スケートを体験してもらいたいとして、無料の貸し出しを行っています。 -

二酸化炭素の排出量削減考える

二酸化炭素削減へ、今実践できる活動について考える「自然ふれあい講座」が、22日、いなっせで開かれました。

講座には、市内外からおよそ20人が参加しました。

講座は、目に見えない二酸化炭素を体感し、二酸化炭素削減のきっかけにしてもらおうと、長野県環境保全研究所が3年前から開いています。

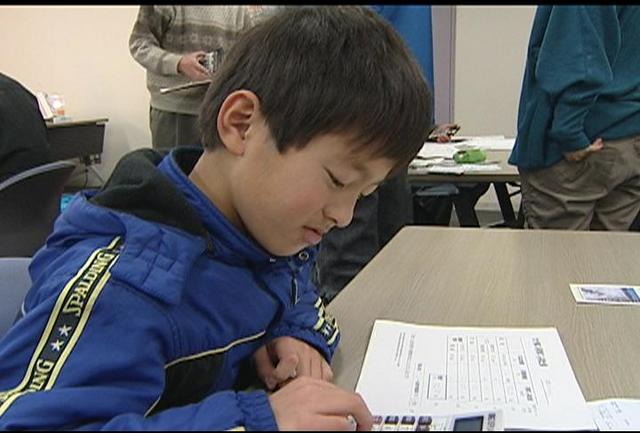

この日はまず、自分の家から出ている二酸化炭素の量がどれくらいか、光熱費やガス代、車の燃料代などをもとに算出しました。

研究所によると、長野県の一般家庭の二酸化炭素排出量は、1か月平均で831キログラム。そのうち、電気を使って出る二酸化炭素は3割を占めています。

この後、グループごとに何をしたら二酸化炭素を削減することができるのかを話し合いました。

ある男性は「やっているつもりでもなかなか結果として出ない。効果のあるものを家で実践したい」と話していました。

環境保全研究所の畑中健一郎さんは「長野県では二酸化炭素の増加が著しい。ひとりひとりが二酸化炭素を減らす活動を行っていくきっかけになれば」と話していました。

長野県環境保全研究所では今後も、二酸化炭素の排出量削減に向け、実際に行動に移してもらえるような講座を開いていきたいとしています。 -

交通栄誉章を受賞した原義一さんらが受賞のあいさつに

長年にわたり交通安全に尽力した人などに贈られる、交通栄誉章を受賞した原義一さんらが21日、伊那警察署を訪れ、依田公雄署長に受賞を報告しました。

伊那警察署を訪れたのは、伊那市の原さんと柿木茂さん、箕輪町の小林交石さんら5人です。

原さんは、現在伊那交通安全協会の顧問で前会長を務めるなど、交通安全教育の構築や飲酒運転の根絶活動に携わってきました。

それらの活動が認められ、今回交通安全功労者に贈られる緑十字金章を受賞しました。

柿木さんと小林さんは、長年無事故無違反で、安全運転推進の功績が認められ、優良運転者に贈られる緑十字銀章を受賞しました。

依田署長は「近年、管内の交通事故発生件数が減少しているのはみなさんのおかげです。これからも先頭に立ってがんばってください」と感謝していました。 -

竜北保育園で栃の実使った餅つき大会

伊那市の竜北保育園で21日、保育園の庭で収穫した栃の実を使った餅つき大会が行われました。

餅つき大会には、年少から年長までの園児と、地域のお年寄りなどおよそ80人が参加しました。

竜北保育園には、栃の木が5本あり、毎年多くの実が収穫できることから、栃の実を使ったクッキー作りなどを行っています。

地域のお年寄りから餅に混ぜてもおいしいと教えてもらったことから、今回初めて栃の実入りの餅をつくりました。

21日は、去年とれた栃の実3.5キロを12キロのもち米に混ぜて餅つきをしました。

年少の園児は大人に支えられながら、かけ声に合わせて一生懸命、杵をついていました。

竜北保育園の塚本晶子園長は「自分たちが収穫したものを食することで、食に対する興味や感謝の気持ちを持ってもらいたい」と話していました。

出来上がった餅は、きな粉や砂糖醤油などを付けて味わったということです。 -

井月の句心を書で描く展覧会

伊那市の書家向山竹脩さんの展覧会「井月の句心を書で描く」が21日から、伊那市のぶぁんて・あんで開かれています。

展覧会は、井月の句心を書で描く研究会代表の向山さんが開いたもので、1800余りの句の中から、冬にちなんだ作品、およそ15点を展示しています。

向山さんは、井月が句に書いた思いを、書で表したいと思い5年前から作品をつくり始めました。

他にも、向山さん所蔵の井月と関係の深かったと言われている呉竹園馬場凌冬の真筆短冊なども合わせて展示されています。

この展覧会は、30日日曜日まで、伊那市のばぁんて・あんで開かれています。 -

二十四節季~大寒~

20日は24節季の一つ、大寒です。寒さが最も厳しくなるころといわれています。

20日の伊那地域の最高気温は、4.7度。最低気温は、マイナス5.5度で、平年並みの気温となりました。

長野地方気象台によりますと、今後1週間も、弱いながらも冬型の気圧配置が続き、気温は、平年並みか、低い日が多くなりそうだということです。 -

箕輪町の山口武勇さん絵画寄贈

県展などで入選している箕輪町の山口武勇さんが18日、上伊那広域連合に絵画を寄贈しました。

寄贈されたのは、50号の油絵「やきもち踊り」です。

やきもち踊りは、毎年春に行われている伊那市山寺の奇祭で、県の無形民俗文化財に指定されています。

山口さんは、15年前に洋画家だった従兄に油彩の指導を受け、本格的に絵を描き始めました。

これまでに伊那谷の祭りをテーマに100点以上の作品を描き、県展や東京の日象展などで入選しています。

山口さんが上伊那広域連合の監査委員を務めていることが縁で、寄贈することになりました。

上伊那広域連合の白鳥孝連合長は「昔風の色合いがとてもいい。観光においても今までにない切り口で情報発信ができると思う」と感謝しました。

この絵画は、伊那市のいなっせに展示されます。 -

フラダンスでリフレッシュ

伊那市の富県子育て支援センターを利用している母親が20日、フランダンスを体験しました。

子育て講座として開かれ、14人が体験しました。

フラダンスは、母親が体を動かしてリフレッシュできるようにと今年度から始まった講座で、今回が3回目です。

利用者の一人で、フラダンス教室の講師をしている原なつみさんが指導しました。

母親達は、フラダンスの基本となる腰の動きを教わりました。

あばら骨の一番下の骨から上は動かさず、腰を動かすようにとアドバイスを受け、講師の手本を見ながら前後、左右に腰を動かしていました。

最後は、音楽に合わせ、手の動きもつけながら踊っていました。 -

地産地消 五平もち作り講習会

郷土料理、五平もちの作り方を学ぶ講習会が20日、伊那市のいなっせで開かれました。

これは、伊那市内の女性農業者でつくる農村女性ネットワークいなが地産地消セミナーとして開いたもので、 会員と一般合わせて32人が参加しました。

地産地消セミナーは年2回開いていて、同日は今年度2回目です。

地元の米を使って家庭で五平もちを手作りしてもらおうと開かれました。

会員の西箕輪米加工グループのレシピに沿って、五平もちを作りました。

会員によると、ご飯は、もち米を混ぜ、少し軟らかく炊いたほうがおいしく、食べやすいということです。

参加者は、炊き上がったご飯をすりこぎでつぶし、丸く握ってフライパンで焼きました。

串に刺して、会員が事前に用意しておいた山椒くるみ味噌をぬって完成です。

参加者は、出来たての五平もちを味わっていました。 -

園児に木製手形のプレゼント

伊那市中央区の春日英二さんら3人が19日、地元の伊那東保育園を訪れ、木の手形をプレゼントしました。

19日は春日さんら地元住民3人が、伊那東保育園を訪れ電動の糸ノコを使って園児ひとりひとりの木の手形を作りました。

春日さんは木工が趣味で、これまでも木のおもちゃを園児にプレゼントしてきました。

今回は記念として残る物を贈ろうと、木の手形をつくりました。

園児らは自分の手形を受け取ると、紙やすりを使って仕上げていました。

伊那東保育園では、「子どもたちに木に触れる機会をつくってもらい、いい経験になった。」と話し、春日さんらの好意に感謝していました。 -

インフルエンザに注意

年明けから、長野県では、インフルエンザが流行期に入っています。

上伊那地域でも、先週の1医療機関あたりの数値が9.13人と、注意報レベルとなる10人以上に近い数字となり、流行期に入っています。

伊那市中央のファミリードラッグ竜東店では、店の入り口にマスクのコーナーが設けられています。

花粉の時期に入ることも影響しているようですが、通常の5倍程度の売れ行きということです。

ファミリードラッグでは、「去年の11月あたりから、マスクは売れています。100枚セットや、湿ったマスクが売れ筋となっています」と話しています。

伊那保健福祉事務所によりますと、管内では、今年に入ってから徐々に増え始め、先週には、定点あたりの報告数が、9.13人となりました。

注意報レベルが、10人以上30人未満となっていて、流行期に入ったと考えられます。

流行しているのは、新型インフルエンザが3分の2程度を占め、そのほか、A香港型などとなっています。

伊那保健福祉事務所では、「手を洗う、マスクを着用する、人の多いところには出かけないなど、感染予防を心がけてください。感染してしまった人は、自宅で療養して、他の人にうつさないことも大切です」と呼びかけていました。 -

高遠第四保育園 地域住民に感謝

伊那市の高遠第四保育園の園児は19日、一年間お世話になった地域の人を招き「感謝祭」を開きました。

感謝祭では、園児が餅つきをして地域の人たちに振舞いました。

この日は、野菜などの栽培に協力してもらっている農家やJAのメンバー、地元下山田の区関係者などが招待されました。

園児は、掛声に合わせて杵でもちをつき、地域住民が応援していました。

また、年長園児は、感謝の気持ちをこめて作った切り絵のダルマをプレゼントしました。

伊藤ちと世園長は、「地域の方との交流は幅広い年代の人と関わり合う大事な機会。これからも大切にしていきたい」と話していました。 -

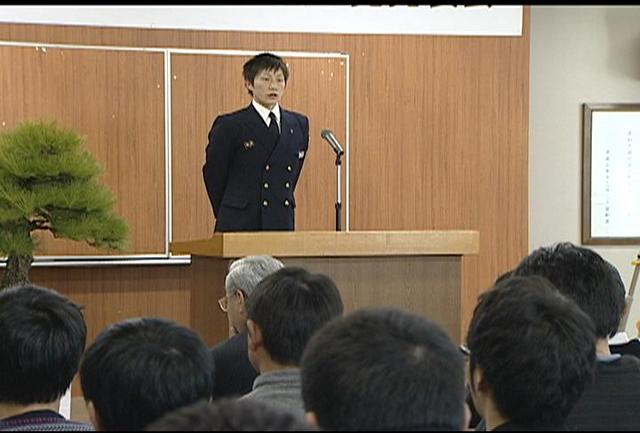

消防署員が意見発表

伊那消防組合消防署員意見発表会が19日、辰野町役場で開かれ、高遠消防署の櫻井輔さんが最優秀賞に選ばれました。

櫻井さんは発表で、災害を未然に防ぐことはできない。しかし災害に対する十分な知識と対応を身につけることで被害を減らすことは可能だとしたうえで、

日常生活の中でも防災意識を持つことの必要性を訴えました。

ICT放送エリア内では他に箕輪消防署の伊藤覚さんが優秀賞に選ばれました。

伊藤さんは「自分ができる処置に自信を全力でいこう、の言葉を胸に刻み現場に向かいたい」と決意を述べました。

最優秀賞の櫻井さんは、来月17日に飯田市で開かれる県消防署員意見発表会に出場することになっています。 -

ガソリン車を電気自動車に

ガソリン車を電気自動車に変える、てづくり電気自動車教室が19日、伊那市上牧の株式会社オートパル上伊那で開かれました。

この教室は将来、電気自動車の普及が予想されるなか、電気自動車に関する技術を習得しようとオートパル上伊那が開いたものです。

教室では軽自動車のエンジンなどが全て取り外され、整備士が配線図を見ながらパーツを組み立てていました。

指導にあたったのは新潟県長岡市のEVホンダ株式会社社長の本田昇さんです。

本田さんはガソリン車を電気自動車に変える活動を全国でおこなっています。

本田さんがつくる電気自動車は、フル充電すると30キロから40キロほど走るもので、買い物など家の近くを走ることを想定しています。

大手メーカーと比較して走行距離は短めですが、その分値段が割安でセカンドカーをターゲットにしています。

本田さんは、地道な活動で環境に優しい電気自動車を普及させたいとしています。

オートパルでは、電気自動車に関するノウハウを得ることでビジネスチャンスにつなげたいとしています。

教室は3日間開かれ、最終日には実際に走ってみるということです。 -

小正月行事学ぶ

小正月の行事を学ぶ講座が16日、箕輪町郷土博物館で、開かれました。

講座は、町内に残る小正月行事を知り、後世に語り継ごうと、町郷土博物館が開いたものです。

講座では、住民7人が参加し、町内で行われてきた、行事について町学芸員の柴秀毅さんが説明しました。

小正月行事は旧暦の正月を指し1月15日前後に豊作や家内安全を願います。

行事のうち鳥追いは、田畑に集まる鳥を追い払うためのおまじないで、箕輪町でも昭和の初めごろまで行われていたということです。

鳥追いで使う鳥追い棒は、手で持つ部分だけ残して木の皮をむき、藤づるなどを、らせん状に巻き、いぶして作ります。

鳥追い棒を2本持ち、たたきながら歩く行事ですが、南小河内地区では、棒で羽子板をたたく風習があったということです。

集まった人たちは、柴さんの話を興味深そうに聞きながら地域の伝統的な行事に理解を深めていました。 -

国体冬季大会小笠原さんが挨拶

1月26日から青森県で開かれる国体の冬季大会スケート競技に出場する伊那市の小笠原賢吾さんが18日、白鳥孝伊那市長に出場の挨拶をしました。

18日は、小笠原さんが伊那市役所を訪れ、白鳥市長に出場の挨拶をしました。

小笠原さんは、昭和50年生まれの35歳。

3歳の時からスケートを始め、現在は仕事の合間をぬって伊那西スケート場などで練習を重ねています。

小笠原さんは、ショートトラックのリレー種目に出場します。

白鳥市長は「注目しているので、地域の代表としてがんばってください」と激励しました。

国体の冬季大会は、1月26日から青森県で開催されます。 -

タイガーマスクから贈り物

漫画タイガーマスクの主人公伊達直人などを名乗る人物からの贈り物が全国で相次ぐ中、伊那市の児童養護施設たかずやの里にも4人から16日と17日にプレゼントが届けられました。

差出人は伊達直人、伊那市在住の伊達直人、信州のタイガーマスク、駒ヶ根の早太郎の4人です。

16日と17日にサッカーボールやゲーム、文房具の他、現金や図書券、商品券が届けられました。

たかずやの里には、現在37人が入所していて、今回のプレゼントに大喜びだったとうことです。 -

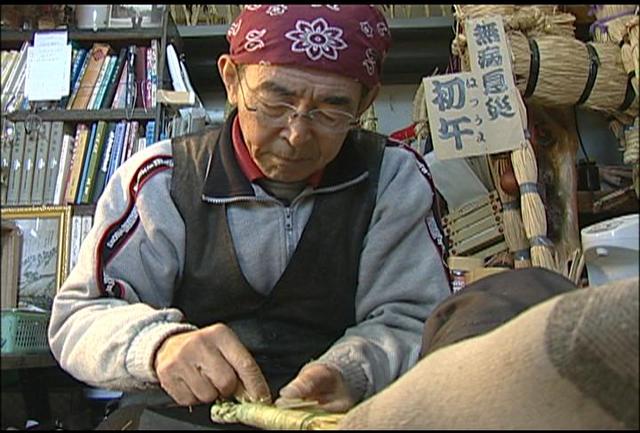

縁起物わら馬づくり

伊那市東春近下殿島の田中豊文さんは、2月8日の初午に向けて縁起物のわら馬作りをしています。

初午は2月はじめの午の日で、特に県内では東信地区で行われている行事です。

田中さんは20年ほど前から独学で、わら馬を作っています。

自宅の敷地内にある工房には、所せましと、出来上がったわら馬が並べられています。

はざかけをして、乾燥させたわらを、手編みで馬の形にし、背中部分に赤い布を付けて完成させます。

雄はりりしく、雌は草を食べている所を表現したということです。

わら馬は雄雌セットで50組つくるという事で作業は今がピーク。

出来あがったわら馬は、地区の寝たきりのお年寄りたちに贈るという事です。 -

伊那食品 市内中学へ100万円図書券を寄贈

伊那市に本社を置く、伊那食品工業株式会社は、市内の中学校へ100万円分の図書券を寄贈しました。

17日は、伊那食品の塚越寛会長らが市役所を訪れ、白鳥孝伊那市長に100万円分の図書券を手渡しました。

図書券の寄贈は、学校の本が不足していると聞いた塚越会長の提案で行われました。

塚越会長は「子ども達が多くの本を読み、知識の習得し、学んでほしい」と話していました。

白鳥市長は、「本を通して活字に触れる事で、人間として幅を広げられる」と感謝していました。

今回は、図書券の他に、市内の小中学校へ塚越会長の著書など90冊も一緒に寄贈されました。

伊那市では、今回寄贈された図書券を学校の規模に応じ、市内6つの中学校に配られる予定です。 -

伊那青年会議所

伊那青年会議所の新春大会が15日、伊那市内で開かれました。

新春大会には会員をはじめ伊那青年会議所のシニアクラブのメンバーなどおよそ80人が出席しました。

今年度の理事長、小椋文成さんは「自分たちの役割を見据え、この地域から未来を変えていく信念を持って活動にまい進したい」と挨拶しました。

伊那青年会議所では、今年度地域一丸のまちづくりをスローガンに、伊那経営フォーラムの開催や伊那市、箕輪町、南箕輪村の共通したブランドづくりなどを進める予定です。 -

伊那市歴史シンポジウム 顔のついた縄文土器

縄文土器について学ぶ伊那市の歴史シンポジウムが15日、創造館で開かれました。

歴史シンポジウム13回目の今回は、創造館で昨日から始まった顔のついた土器・土偶の展示に合わせ、顔のついた縄文土器をテーマに開かれました。

会場にはおよそ60人が訪れました。

基調講演で、名古屋大学名誉教授で史学博士の渡辺誠さんが、土器から見た縄文人の精神世界について話しました。

渡辺さんは、土偶についている顔はすべて女性で、新しい命が必要な場所に土偶を割ってまいたと話し、縄文土器は縄文人の精神世界を示していると説明しました。

渡辺さんは、「縄文文化が日本文化の基礎を形作った。日本人の死生観、自然観は、縄文人が持っていた死と再生の考えと密接な関わりがある」と話していました。 -

南箕輪村消防団 出初式

南箕輪村消防団の出初め式が16日に行われ、団員らは災害から地域を守る決意を新たにしていました。

式には、消防団と赤十字奉仕団156人が参加しました。

分列行進は、雪によりコースを短縮して行われました。

団員らは、家族や知人らが見守る中きびきびとした動きをみせ、役場駐車場で唐木一直村長と松澤武夫消防団長が観閲しました。

式典の中で、松澤団長は「日々の訓練や予防活動により、一つでも火災や災害を無くしていきたい」と訓示しました。

去年村内で発生した火災は前の年より2件増え、6件で、損害額は約670万円でした。

役場駐車場では、消防団活動をより身近に感じてもらおうと宝投げも行なわれました。 -

上伊那で初 玩具療法始まる

おもちゃをリハビリに役立て高齢者などの生きる力を引き出す玩具療法が15日、上伊那で初めて伊那市で行われました。

玩具療法を行う玩具福祉士の資格を持つ女性4人が老人福祉施設はびろの里を訪れ、施設のお年寄りがおもちゃで遊びました。

玩具療法は、おもちゃで遊ぶことで高齢者や障害者から楽しい気持ちを引き出して生きる力をつけるというもので、リハビリとして役立てられるということです。

木のおもちゃ屋どうぞのいすの古畑愛さんの呼び掛けで、古畑さんら4人の女性が去年、資格を取得しました。

同日が初めての活動で、4人は、お年寄りが楽しく遊べるように、おもちゃの使い方を説明したり、声をかけていました。

この施設では普段、お年寄りがおもちゃで遊ぶことはないと言います。

おもちゃで遊んだお年寄りは、「とても楽しかった。また遊びたい」と話していました。

古畑さんらは今後、活動を広めていきたいとしています。 -

小河内神社でお筒粥の神事 世の中は「六分六厘」

箕輪町南小河内の小河内神社に伝わる小正月の伝統行事「お筒粥の神事」が15日の早朝に行われ、占いの結果、今年の世の中は「六分六厘」となりました。

この日は朝5時から小河内神社の氏子らが、お筒粥の入った釜を炊いていました。

お筒粥の神事は100年以上続く小河内神社の伝統行事で、毎年小正月の1月15日に行われます。

今年1年の農作物の五穀豊穣を祈願するもので、葦の筒に入った粥の量で農作物の出来を占います。

釜の中には、水稲や大根、人参など、17品目、20種類の農作物の出来を占う20本の葦の筒と、世の中の世相を占う1本の筒、合計21本が入れられました。

あたりが明るくなり始めた午前7時過ぎ、2人の神官が鍋から葦の筒を取り出し、神殿へと運びました。

氏子らも参加して神事が行われた後、太田豊秋宮司から占いの結果が告げられました。

主な占いの結果は、水稲の出来は中、野菜では大根、人参、キャベツなどが上、果樹では、リンゴが中の上、トマトが上々で、世の中の世相は去年よりも1厘良い「六分六厘」という結果が出ました。

藤森清治主任総代は「小河内神社は南北両小河内で管理している。両小河内にとって良い1年になれば」と話していました。

粥はえんぎものとして地域住民などに配られました。 -

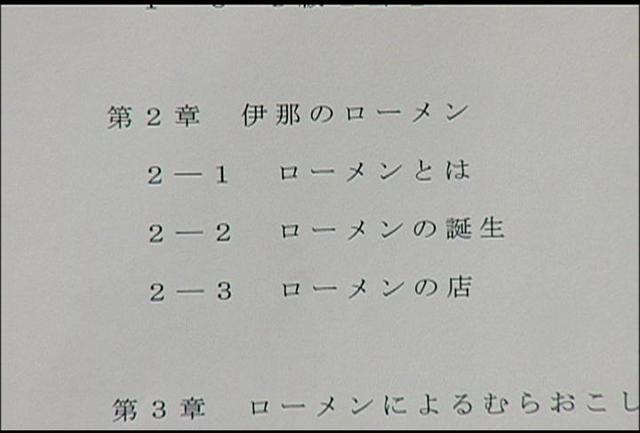

早大生の「ローメン」の論文が完成

伊那市のご当地料理「ローメン」を題材に卒業論文を書いていた、早稲田大学4年生の岩波祐樹さんの論文が完成しました。

卒業論文のタイトルは「B級ご当地グルメによる地域づくりの過程」縲恍キ野県伊那市ご当地グルメのローメンを事例として縲怩ナす。

岩波さんは早稲田大学教育学部社会科地理歴史専攻の4年生です。

論文のテーマについて悩んでいた去年6月、教授に勧められてローメンを研究することにしました。

去年10月から12月にかけて、伊那市内でローメンを扱っている飲食店を取材し、論文を完成させました。

論文は5部構成で、ご当地グルメと地域づくりの関係性、ローメンの特徴と誕生秘話、むらおこし事業としての課題と可能性などが書かれています。

岩波さんは「最初は論文が書けるような題材ではないと思っていたが、取材するたび書くことが増えていった。ローメンの奥深さを感じた」と話していました。

ローメンズクラブ会長で、萬楽の店主、正木金内衛さんは、完成した論文を読んで「私たちが60年以上続けてきたローメンについて、歴史などがしっかり書かれていて、情熱が感じられた」と話していました。

また、正木さんは「この論文を、店同士の意思の統一や、意識向上の一助にできれば」と話していました。 -

廃棄物不法投棄巡回パトロール

上伊那地方事務所や市町村などでつくる上伊那地区不法投棄防止対策協議会は、13日巡回パトロールを行いました。

パトロールにはおよそ30人が参加し、不法投棄対策を目的に、監視カメラが設置された場所など3箇所を回りました。

伊那市内のこの場所は、去年11月から焼却灰等が不法投棄され始め、伊那市では、環境省の協力を得て、去年12月からか監視カメラを設置しています。

参加者からは、運用方法や効果等について質問が出されていました。

伊那市の担当者は、カメラを設置してからは不法投棄無くなったと説明していました。

今年度の上伊那地域で見つかった不法投棄の件数は、11月までに334件で、昨年度と比べやや少なくなっています。

しかし、不法投棄された物のうち、殆どが家庭ごみとなっていて、捨てた人物を特定する事が出来ない状況となっています。

協議会では、今年の7月にテレビのアナログ放送終了に伴い、テレビの不法投棄が増える事が懸念される事から、関係団体との連携を取り、監視強めていきたいとしています。

42/(水)