-

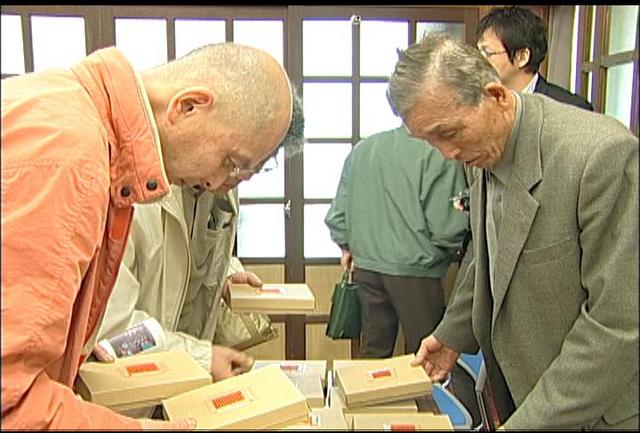

会員に女王蜂配る

伊那市地蜂愛好会の通常総会が、28日伊那市西箕輪の羽広荘で開かれ、参加した会員に女王蜂が配られた。

総会には会員約50人が参加した。

伊那市地蜂愛好会は、蜂追い文化の伝承や地蜂の保護を目的に平成9年に発足し、蜂追いの体験学習や、地蜂の巣コンテストなどを行っている。

この日は、去年秋に捕まえ越冬させた女王蜂が会員に配られた。

現在、女王蜂の越冬は愛好会の役員が行っている。

ここ数年温度の安定する冷蔵庫で越冬をさせているが、酸欠で弱ってしまう女王蜂もいるという。

小木曽大吉会長は「女王蜂の越冬は非常に難しく、現在も試行錯誤している。良い方法を見つけて、大きい巣を作る元気な女王蜂をみなさんに配りたい」と話していた。 -

北福地諏訪社御柱祭 山出し式

今年は、7年に1度行われる諏訪大社御柱祭の年。

伊那市富県北福地の地区住民らは27日、地区で行われる諏訪社の御柱祭用の御柱の見立てと山出しの儀式を高烏谷山の区有林で行った。

山出しの儀式は、御柱を里までおろすことを山の神様にお願いするもの。

諏訪市の諏訪大社に向けて二礼二拍手一礼をすると、木遣り衆が山の神様に御柱を里におろす願いの木遣りを歌った。

式が終わると御柱を切るための木入れの儀式が行われた。

御柱は、直径30センチ以上、高さ9メートルほどのものが選ばれる。

木入れの儀式が終わると、選ばれた御柱を切り倒し、木遣りに合わせて全員で引き上げ作業を行った。

この日切り倒した御柱は地区の集落センターで保管され、4月4日の祭典本日に里曳きで地区内をまわるほか、立て御柱の儀式で地区内に立てられる。 -

伊那映像祭 力作上映

ビデオ愛好家でつくる伊那ビデオクラブの第3回伊那映像祭が27日、伊那市のいなっせで開かれた。

伊那ビデオクラブの会員が共同制作した作品などが上映された。

このクラブは、平成5年に発足し、現在30人の会員がビデオ制作に励んでいる。

映像祭は3回目で、今回は、会員が3つのグループに分かれ1年間かけて撮影、編集したそれぞれの作品を上映した。

このうち「伊那谷ふるさとはいま」は、伊那谷の8市町村の自然や文化遺産を映像化した。

BGMには、各市町村の歌を使っている。

会長の飯島尚美さんは、「伊那谷を再認識し、市町村の歌を歌い継いでほしい」と話していた。

映像祭では、過去に会員がコンクールに出品した上伊那の祭りをテーマにした作品も上映された。 -

親子座禅会で精神統一

伊那ライオンズクラブによる親子座禅会が27日、伊那市西町の長桂寺で行われた。

春休み恒例の座禅会は早朝に行われ、伊那市スポーツ少年団の子どもたちと保護者約90人が参加した。

この座禅会は、精神統一の場を提供し、青少年健全育成につなげたいと、毎年行われている。

参加者は、長桂寺の内藤英昭住職に座禅の仕方を教わり、本堂で足を組み、背筋を伸ばして静かに座った。

内藤住職は、「座禅は自己を整えるのに非常によい。合宿をするときにも座禅を取り入れたらいかがでしょうか」と話していた。

座禅が終わると、修行の食事として皆でおかゆを食べた。

参加したある女の子は、「座禅はテレビで見たことがあったけれど、思ったより大変だった」と話していた。 -

50年ぶり恩師の補習授業

昭和35年に南箕輪村の南箕輪小学校を卒業した当時の6年2組が27日、50年ぶりに恩師の補習授業を受けた。

50年ぶりの補習授業は、母校、南箕輪小学校で行われた。

6年2組は卒業当時42人で、この日は県内外から28人が集まった。

当時の担任だった小松煌さんは現在86歳で、辰野町に暮らしている。

卒業から50年の節目の年に、担任だった先生の話を聞く同級会を開こうと、今回の補習授業が計画された。

小松さんが教壇で出席をとり、授業が始まった。

すぐに泣く人、消しゴムが減るからと友達に貸してあげなかった人など、教え子の懐かしいエピソードを話していた。

小松さんには、教え子から花束が贈られた。

最後は、恩師や同級生との再会を記念して、校舎をバックに写真撮影をしていた。 -

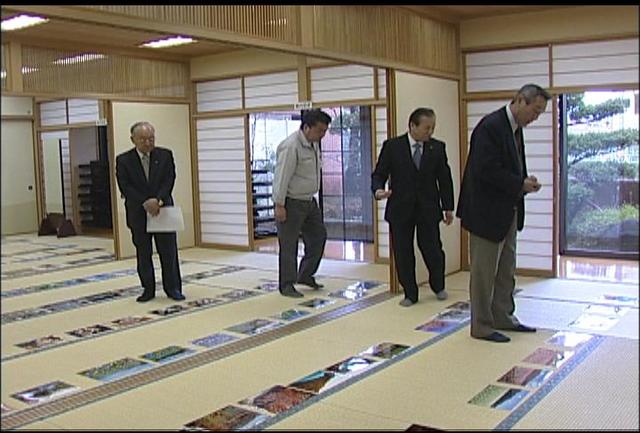

猪苗代町の人たちが高遠町訪問

保科正之公が縁で伊那市と交流のある福島県猪苗代町の人たちが、正之公ゆかりの地を見学しようと25日、伊那市高遠町を訪れた。

訪れたのは、猪苗代町体験交流協会と「猪苗代の偉人を考える会」の30人。

猪苗代町では来年、保科正之公生誕400年祭を行う計画で、ゆかりの地を知ると同時に大河ドラマ化の運動について学ぼうと、今回訪れた。

一行は、高遠町歴史博物館で、保科正之像とお静地蔵を見たあと、博物館を見学していた。

初めて伊那市を訪れた人も多く、興味深く見学していた。 -

国道152号高遠バイパス全線開通

国道152号の伊那市高遠バイパスの工事が終了し25日、全線開通した。

伊那市高遠町東高遠で行われていたバイパス工事が終了し同日、関係者による開通式が行われた。

国道152号は上田市を起点に伊那市を経て静岡県浜松市に至る道路。

このうち高遠バイパスは、観桜期の渋滞緩和など観光路線として整備するため、昭和54年から約30年間にわたって道路改良工事が行われてきた。

今回、最後の工事区間となる東高遠工区の工事が終了した。

工事区間は長藤的場から東高遠若宮の2・2キロメートル。

一部はすでに供用が開始されていて、今回延長680メートルの工事が終了した。

道幅は12メートル、片側に歩道が設置されている。

また、新しく「若宮橋」が整備された。橋には、高遠中学校の生徒が文字を書いた橋の名前の板などが取り付けられている。

開通式で小坂樫男伊那市長は、「国道152号が国土の均衡、地域の活性化の機能を果たすことを祈念します」とあいさつした。

高遠バイパスは25日午後3時から、一般車両の通行が可能になっている。 -

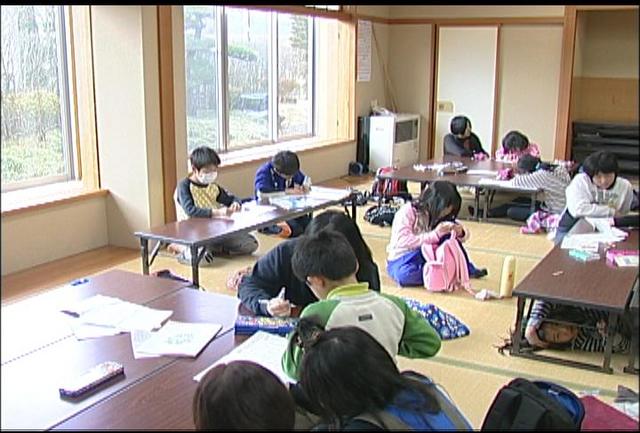

富県公民館で春休みおいで塾

春休み中の子どもが勉強などをして過ごす「春休みおいで塾」が伊那市富県のふるさと館で開かれている。

おいで塾は共働きなどで家に一人で残されてしまう子どもたちが安心して過ごせるようにと富県公民館が企画した。

夏休み中も開いているが、春休み中は初めて。

参加したのは富県小学校の児童29人で、午前中は春休み中の宿題などをした。

ボランティアで高遠高校の生徒7人が子ども達の面倒を見た。

勉強に集中する子、友達や上級生から教えてもらう子など思い思いのペースで勉強を進めていた。

勉強の後は、おやつ作りやスポーツをして楽しんだ。

富県公民館のおいで塾は26日まで行われ、凧作りなども計画されている。 -

富県の園児が新保育園に植樹

伊那市の富県保育園の年長園児36人が23日、4月から使われる新しい園舎の庭にタカトオコヒガンザクラを植樹した。

新しい保育園は4月1日から使用開始となるため、年長園児はその前に卒園してしまう。

そこで、年長園児にも何か記念を残してもらおうと富県保育園の保護者会が今回の植樹を企画した。

子ども達は、一人ずつスコップで木の根元に土をかけていた。

新しい富県保育園の入園式は4月3日に行われる。 -

箕輪町内保育園で卒園式

箕輪町内9つの保育園で24日、一斉に卒園式が行われた。

このうち箕輪町三日町の三日町保育園では17人の卒園児が拍手の中、入場した。

式では17人の園児一人ひとりに唐澤みつ子園長から卒園証書が手渡された。

37年間保育士を務め本年度で退職する唐澤園長は「たくさんの経験を積み頼れるお兄さんお姉さんになりました。やさしくなんでも一生懸命やる気持ちを持ち続けてください」とはなむけの言葉を送った。

式では呼びかけのほか、卒園の歌が披露された。

箕輪町では9つの保育園合わせて227人が希望を胸に元気に巣立った。 -

サンライフ伊那作品展示会

伊那市西春近のサンライフ伊那で、写真や木彫などを学んだ受講生らの作品展が開かれている。

会場にはサンライフ伊那の趣味創作教室で学んだ修了生らの作品270点が並んでいる。

サンライフ伊那には、週に一回開かれる趣味創作教室が11あり、会場にはそのうち写真や陶芸、木彫など8教室で学んだ修了生の作品が並んでいる。

また、教室の修了生で作るクラブもあり、今回クラブ会員の作品も並んでいる。

作品展は26日まで、時間は午前8時30分から午後9時まで。 -

高遠の桜4月4日開花予想

日本気象協会は24日、6回目の桜の開花予想日を発表した。

高遠城址公園の桜の開花は、前回の発表より一日早くなり、4月4日と予想している。

日本気象協会の発表によると、高遠城址公園の桜の開花予想日は4月4日で、昨年より2日、平年と比べて7日早い開花予想となっている。

また満開は4月9日と予想している。

今年は全国的に3月下旬の気温が平年より低くなることが予想されるため、桜の花を長く楽しめそうだという。

高遠城址公園のさくら祭りは、4月1日から30日まで行われ、期間中は高遠囃子の巡行やさくら茶のサービス、14日には江戸かっぽれの披露も計画されている。 -

推薦に那須野祥一さんの「残照」

箕輪町の風景などを写したフォトコンテストの審査会が16日、箕輪町文化センターで開かれた。

審査の結果、最高賞となる推薦には箕輪町の那須野祥一さんの作品が選ばれた。

フォトコンテストは、箕輪町観光協会が毎年行っているもので、今年は町内を中心に41人から191点の応募があった。

審査の結果、最高賞となる推薦には、箕輪町の那須野祥一さんの「残照」が選ばれた。

特選には

箕輪町の赤羽広治さんの「イルミフェスタが始まるぞ」

箕輪町の春日恭三さんの「古田人形芝居定期公演」

箕輪町の山崎寿彦さんの「彩の道」の3点が選ばれている。

手筒花火を写した作品から選ばれる手筒賞には伊那市の板山誠さんの作品「心意気」が選ばれた。

入選作品は、パンフレットなどの箕輪町の観光PRに使われる。 -

サリン事件から15年 啓発活動

地下鉄サリン事件発生から15年になる20日、伊那警察署はオウム真理教の特別手配中の犯人検挙に向けて、情報提供などを呼び掛けた。

伊那市内の大型店前で、伊那警察署などが啓発ビラを配った。

地下鉄サリン事件が発生したのは、15年前の1995年3月20日。

事件発生日にあわせ伊那警察署の署員と、長野犯罪被害者支援センターのボランティア合わせて10人が、買い物客に犯人の顔写真などを載せたビラを配った。

伊那警察署では、「依然として犯人は捕まっていない。事件の風化を防ぎたい」としていて、さらなる情報提供を呼びかけるとともに、被害者支援に理解を求めていた。 -

分杭峠シャトルバス運行開始

伊那市長谷市野瀬から分杭峠へ向けたシャトルバスの運行が、20日から始まった。

シャトルバスは、ゼロ磁場として人気が高まっている分杭峠周辺の交通渋滞緩和を目的に、伊那市観光株式会社が運行を始めた。

峠の頂上に設置されている駐車場は、原則的に駐車禁止となり、シャトルバスの迂回に使われる。

バスの出発地点の市野瀬にはシャトルバス専用の駐車場が新たに設置され、100台以上の車の駐車スペースが確保されている。

分杭峠は、中央構造線上にあり、健康に良い「気」が発生するスポットとして人気を集めていて、県外からも多くの観光客が訪れている。

シャトルバスは、午前8時から午後4時頃までの運行で、料金は往復600円。 -

春休み子ども将棋教室

南箕輪村公民館で20日、春休み子ども将棋教室が開かれ、子どもたちがプロ棋士から将棋を教わった。

会場には親子連れなど約80人が集まった。

将棋教室は、テレビゲームなどが遊びの主流となりつつある中で、将棋を普及させようと、日本将棋連盟などが開いた。

子ども達の指導にあたったのは、堀口弘治七段と長沢千和子女流四段。

2人は、プロ棋士の対局がどのように行われているか、駒の並べ方からしまい方まで詳しく説明した。

その上で、「お願いします」「負けました」「ありがとうございました」の3つのあいさつの重要性を説明していた。

堀口七段は「将棋が本当に強い人は礼儀作法がきちんとできる。みなさんもまずはあいさつがしっかりできるようになりましょう」と呼びかけていた。 -

伊那まつり実施日8月7日、8日に決定

今年の伊那まつりは、8月7日・8日に実施される事が18日開かれた伊那まつり委員会で決定した。

伊那まつりの実施日については、長野県知事選と重なる可能性があるが、近隣市町村のまつり実施日も考慮し、例年通り、8月の第1土曜・日曜に実施する事となった。

テーマは「絆」、キャッチフレーズは「集え!踊れ♪Yes We Can!!」に決定した。

なお、2日目の花火大会で運行されているシャトルバスの有料化についても検討していくことが確認された。

シャトルバスは、2年前から花火大会の日に運行していて、伊那市勤労者福祉センターから市役所を結んでいる。

有料化については、伊那まつり実行委員会で具体的な検討をしていくという。 -

「白山クラブ」演芸大会

伊那市山寺の高齢者クラブ「白山クラブ」の演芸大会が18日開かれた。

白山クラブの106人が山寺のきたっせに集まり、詩吟や踊り、合唱などを披露した。

白山クラブは、現在会員が215人いて、趣味のクラブ活動や、公園や駅の清掃、年2回の研修旅行などをして交流を深めている。

この日は、年1回の総会に合わせて演芸大会が開かれ、日頃の練習の成果を発表した。

約60年前に流行した「りんごの歌」では、会場全員での合唱となった。

今年で創立51年になる白山クラブでは、全員が健康で楽しく活動に参加できる会をこれからも目指していくという。 -

「美篶の歌」題材の講座 最終回

昭和初期につくられた「美篶の歌」を題材にして地域の歴史を学ぶ講座の最終回が15日、伊那市の美篶きらめき館で開かれた。

講座は、美篶の歌を題材にして地域の歴史や文化を学ぼうと去年の4月に始まった。

最終回の講座には、地区住民など30人が出席し、上伊那郷土研究会の伊藤一夫会長が、明治初めから美篶の歌誕生のころまでの地区のあゆみと題して講演した。

伊藤さんは「美篶の歌は明治から大正にかけて歌われた上伊那地理歴史唱歌に、七・五調のなじみやすい曲調が似ている」と話した。

また「歌詞を通して交流が生まれる。歌は地域を一体化させる力がある」と話していた。

講座の最後には12番まである美篶の歌を全員で歌った。

第1回目から参加している男性は「住んでいても知らない事がたくさんあった。若い世代に伝えていきたい」と話していた。

講座ではこれまで、歌の歌詞に出てくる六道の堤や天神山などへ出かけ当時の歴史を学んだ。 -

理鏡様を語る会が紙芝居寄贈

伊那市美篶青島の住民でつくる「理鏡様を語る会」は17日、地域に伝わる昔話を題材にした紙芝居と絵本を伊那図書館に寄贈した。

語る会代表の若林徹男さんらが伊那図書館を訪れ、同会が制作した「理鏡坊のお話」の紙芝居と、絵本を平賀研也館長に手渡した。

この紙芝居と絵本は、伊那市地域づくり活動支援金22万1千円の補助を受け作られた。

理鏡坊は忠臣蔵で知られる吉良上野介の家来で、後に出家し晩年を当時の青島村で過ごしたという。

荒れた農地を耕やすなど青島の人たちのために尽くした理鏡坊は、死ぬ間際に、自らの身の上を明かし青島の人たちは、その遺産で農地を買ったといわれている。

青島では地域のために尽くしてくれた理鏡坊を称え、その功績を語り継ごうと、語る会を結成し、紙芝居や絵本を作った。

語る会では討ち入りのあった吉良家の地元愛知県吉良町で毎年開かれている法要に参加するなど、理鏡坊を通した交流も行っている。

青島の住民で紙芝居や絵本の絵を書いた若林さんは「地域に残る昔話を後世に伝えていきたい」と話している。 -

伊那公民館野草講座 25周年記念講演会

伊那公民館の野草講座が今年で25周年を迎え、16日、伊那公民館で記念講演会が開かれた。

伊那公民館の野草講座は昭和61年から始まり、今年で25周年を迎えた。

この講座の開始当初から講師を務めている県植物研究会会員の柄山祐希さんが講演した。

柄山さんは「西箕輪の仲仙寺の森は自然の植物が多く見られる一方で人が手を入れ保護しているカタクリやイカリ草も見られるのは興味深い」と話していた。

また柄山さんは上伊那地域にある公園などを例に挙げ「最近では客寄せを目的に、本来あるべき所にない植物を植える傾向が見られる」と現状を分析していた。

会場には、市内などから100人が訪れ柄山さんの話に耳を傾けていた。

伊那公民館で行われている柄山さんの講座は毎年人気で、新年度は6月からスタートすることになっている。 -

戦時中の生活や遊び学ぶ

戦時中の子どもの生活や遊びを考え、体験する小学生向けのイベントが14日、伊那市高遠町の総合福祉センターで開かれた。

このイベントは、信濃毎日新聞株式会社が開いている子どもスクールで、子どもから大人まで約100人が参加した。

講師を務めたのは、ブリキのおもちゃコレクターで伊那市ふるさと大使の北原照久さん。

北原さんは、戦争中のおもちゃの材料は木や紙が多かったこと、ブリキのおもちゃは輸出用が多く、当時は1ドル360円だったため、おもちゃの値段も360円が多かったことなどを話した。

また、「運がよくなる魔法の言葉は『感謝』と『ありがとう』。ぜひ覚えてほしい」と話していた。

体験教室では、戦時中に食べたというサツマイモ入りのご飯や薄焼きを試食していた。

また、北原さんのコレクションのポスターを年代順に並べる問題にも挑戦した。

子どもたちは、ポスターに書かれた人や文字から年代を想像し、ポスターを並べていた。 -

久保田文子さん大型切り絵紙芝居披露

大型の切り絵紙芝居を通して地域の民話を伝えている、伊那市長谷の久保田文子さんは10日、高遠町藤沢で、地域のお寺に伝わる物語を題材にした紙芝居を披露した。

藤沢多目的集会施設に約140人が集まり、久保田さんの紙芝居を観賞した。

上演したのは、高遠町地区の西龍寺に300年前から伝わる、白いキツネがシッポで描いた曼荼羅の話で、切り絵で表現されている。

久保田さんは、「地域の民話を多くの人に伝えていきたい」と話していた。

久保田さは、23日にも長藤でこの紙芝居を披露する。 -

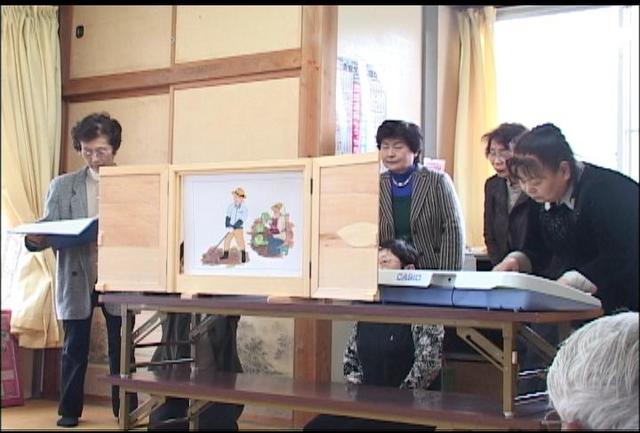

男女共同参画紙芝居を披露

男女共同参画を広めようと活動している「パートナーシップいなし」のメンバーが15日、自作の紙芝居を披露した。

「パートナーシップいなし」の3班が、西春近小出一区の脳いきいき教室を訪れ、紙芝居を披露した。

パートナーシップいなしでは、セミナーを開くなどして、男女共同参画の推進をしてきた。

しかし、セミナーは一部の人しか参加してくれないため、今年度は紙芝居で各地に出向き、男女共同参画を伝えてきた。

物語は、家事や子育てを一挙に担い、忙しい日々を過ごしている女性が悩んでいる場面から始まる。

その後、夫や家族の協力を得て、みんなで家事に取り組み、家族みんなが、ゆとりのある生活ができるようになるというもの。

メンバーは「無理のないように男女で家事を分担するなど、男女共同参画を根付かせたい」と話していた。 -

中央蘭友会春蘭展

自生の蘭などを集めた「春蘭展」が13日から、伊那市の伊那市民会館で開かれている。

会場には約130点の蘭が並んでいる。展示は14日まで。 -

赤羽栄子さん押し花展

伊那市美篶の押花インストラクター赤羽栄子さんの押花絵作品展が、伊那市のベルシャイン伊那店で開かれている。

アジサイの押し花などで描かれた絵画のような押し花絵をはじめ、会場には、赤羽さんがこの1年に制作した新作を中心に約100点が展示されている。

押し花そのものの魅力を活かしたいと、さまざまな素材とコラボレートして、作品にする試みを続けている。

古くなった着物を切り抜き、その上に押し花をあしらった作品のほか、切り絵の上に紅葉した葉を組み合わせた作品や、赤羽さん自身が染めた布の上に、チョウを模った花などを並べた作品などが並んでいる。

作品展は16日まで。 -

天竜川河川敷で伐採作業

天竜川の原風景を取り戻そうと、伊那市の西春近自治協議会などが13日、地区内を流れる天竜川の河川敷で、ニセアカシアなどの木を伐採した。

自治協議会と西春近地区の住民でつくる「天竜川の環境を守る会」のメンバー約50人が三峰川と天竜川の合流点付近の河川敷で、伐採作業を行った。

協議会では、天竜川の河原を昔の姿に戻そうと4年前から河川敷に生えた外来樹木の伐採に取り組んでいる。

参加者は、チェーンソーで木を倒したり、運びやすいよう切り分ける作業に励んでいた。 -

子安神社で御神体一時引越し

神社の修復工事が行われる伊那市美篶芦沢の子安神社で13日、御神体を仮の安置場所に移動するための神事が行われた。

子安神社は鎌倉時代からあるといわれる安産祈願の神社で、江戸時代に土砂崩れにより社殿が崩壊したため、現在の場所に移築された。

今回、老朽化などが進み崩壊の危険があるとして、約100年ぶりに改修工事が行われることになった。

御神体を移動する神事、遷座式では、御神体を見ると目が見えなくなるという言い伝えがあるため、御神体を白い布で覆った状態で仮の安置場所へと移動させた。

子安神社は9月に完成する予定で、10月に行われる例大祭に合わせて、御神体を本殿に戻すという。 -

南箕輪村けんこう講演会

南箕輪村の村民センターで13日、けんこう講演会が開かれ、訪れたおよそ150人が効果的な健康運動実践法などを学んだ。

松本大学人間健康学部の根本賢一准教授が講師を務め、「人生はピンピン☆きらり」縲恁ハ的な健康運動実践法縲怩ニ題して講演した。

根本准教授は効果的なウォーキングについて説明し「歩くときは正しい姿勢で歩幅を広く、速めに歩くと筋肉が刺激されて効果的」と説明していた。

また「猫背は筋肉のバランスが悪くなり、健康にも悪影響がある」と話していた。

根本准教授は「注意して歩くだけで違いが出る。同じ運動をするなら、少しでも効果的な運動を」と呼びかけていた。 -

伊那市横山のザゼンソウ 顔を出す

伊那市横山のザゼンソウ群生地では、雪の中からザゼンソウが顔を出し始め、春の訪れを告げている。

横山にあるザゼンソウの群生地は、まだ積雪が15センチほどあるが、その姿を現しつつあり、西山一帯に、遅い春の訪れを告げている。

42/(水)