-

里山セミナー

健康な山づくりについて学ぶ里山セミナーが18日、伊那市西春近の山林で開かれた。

このセミナーは平成18年7月の豪雨災害を教訓に、自然災害から地域を守るための山づくりについて考えようと、西春近自治協議会が開いた。

地元住民など約60人が参加し、伐採された木の安全で手軽な運び出し方について学んだ。

指導したのは、信州大学農学部演習林技術職員の木下渉さんで、機器の使い方や効率のよい作業の進め方などについて説明していた。

木の運び出しは、大型の重機を使うと効率が良く労働力も少なくてすむ反面、費用が高くなることや、重機を入れるための道路を造らなくてはいけないことなどが課題となっている。

そのため個人の山林など小さい規模での運び出しでは、使う機器の軽量化や作業の時の安全確保などが必要になってくる。

ほかには、残しておく木を傷めないための保護対策も大切だという。

西春近自治協議会では、「山林の間伐と伐採された木の運び出しを行うことで、根のしっかり張った木を育て、災害に強い山づくりを進めていきたい」としている。 -

西部花街道をつくる会公園作り

箕輪町の西部花街道をつくる会は18日、下古田で公園づくりをした。

同会は、箕輪町の県道与地辰野線を花のある道にしようと活動している。

この日は会員40人が参加して、下古田の会員所有の土地10アールで作業した。

公園は、周囲に芝を張り、それに沿って遊歩道を設置する。

中央にはロシアンセージやミントなどハーブ系の花を植える予定で、花だけでなく景色が引き立つように、黄色と青2色だけの色使いにするという。

唐澤弘三会長は、「伊那谷を挟む両アルプスが望める場所。地域の人たちに花と共に景色を楽しんでもらいたい」と話していた。

公園は来月完成する予定で、季節に合わせて旬の花に植え替えるという。

なお、会が管理する街道沿いの花桃は咲き始めとなっていて、来週の中ごろから見ごろになりそうだという。 -

伊那東大社で浦安の舞

伊那市の伊那公園内にある伊那東大社の春の例大祭に合わせ、宵祭りの18日、氏子らが集まり、地元の小学生による浦安の舞を奉納した。

舞を舞ったのは、伊那東小学校の6年生16人。全員初めての経験で、一カ月前から練習を重ねてきた。

浦安の舞は、扇の舞と鈴の舞の2種類を行う。

子どもたちはゆっくりとした曲に合わせて、手の先まで丁寧に動かし舞っていた。

伊那東大社は、神社ができて今年でちょうど100年になる。氏子は中央、日影、上新田、下新田、上の原、境の6つの区。

大総代の春日義直さんは、「今年は節目の年。歴史ある神社の伝統をこれからも守っていきたい」と話していた。 -

天竜川ゆめ会議

川について考える集い「天竜川ゆめ会議」は18日、駒ヶ根市で開き、参加者から水環境の保全や立木の伐採、治水土砂対策などさまざまな観点から意見が出た。

水環境の保全では、「川を見るとゴミが投げ捨てられているのをよく見かける。住民参加により川を美しくする運動をすすめていくべき」といった意見があった。

またニセアカシアなどの立木の伐採では、「景観の維持や防災面から伐採は必要」との意見が出た。

ほかには「できるだけ多くの人に川に足を運んでもらえるような工夫が必要」といった声も挙がっていた。

天竜川ゆめ会議では、「住民に川への関心を高めてもらい、後世に誇れる天竜川にしていきたい」と話している。 -

水上熊野神社の枝垂れ桜見ごろ

高遠城址公園の桜は散り終わりとなったが、桜前線は山里へと上っている。

伊那市高遠町藤沢の国道152号沿いにある熊野神社。神社入り口にあるシダレザクラが満開で今がちょうど見ごろ。この桜もこの時期の人気スポットの一つになっている。 -

伊那おやこ劇場 5月に人形劇開催

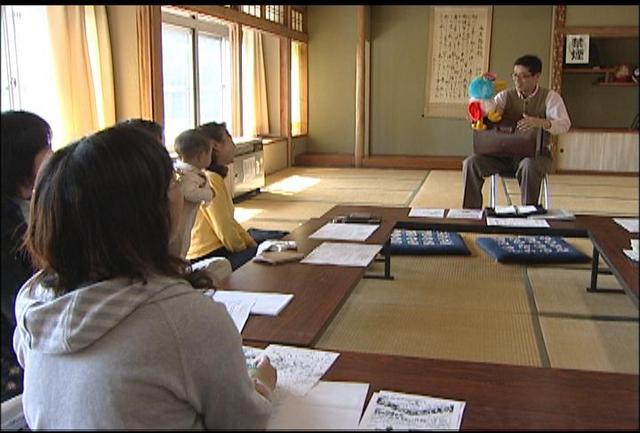

親子で演劇の観賞を行っている伊那おやこ劇場は5月23、24日に一般を対象にした人形劇を開催する。

15日は、親子劇場のメンバーが集まり、当日人形劇を披露する、くすのき燕さんと打ち合わせをした。

くすのき燕さんは松本市の腹話術師で当日は、お寺の小坊主と山姥を題材にした「さんまいのおふだ」を上演するほか、腹話術も披露する。

伊那おやこ劇場では、「親子で生の人形劇を楽しんでもらいたい」と来場を呼びかけている。

チケットは一般1000円、会員800円で当日券は200円増し。

劇は23日がきたっせで午後5時半から、24日が西箕輪公民館で午後3時半から。 -

上山田地区が市に要望書提出

新ごみ処理施設

上伊那広域連合が計画する新しいごみ処理施設の建設候補地に隣接する伊那市高遠町上山田区で16日夜、懇談会が開かれ、上山田区の対策委員会が市に要望書を提出したことを報告した。

上山田区には、建設候補地となっている富県桜井区、北新区から400メートルほどの所に住宅地がある。

しかし、市の位置付けでは、上山田区は地元区ではなく隣接区となっているため、「区民から不満の声が多く挙がっている」としている。

要望書では、現在地元区となっている北新区、桜井区と同じ扱いを求めており、それが実現しない場合は、環境アセスメントの着手や施設の建設に反対していく意向を示している。

伊那市と上伊那広域連合を迎えた懇談会でも、「地元区と同じ土俵に上げてほしい」といった声が多数挙がった。

これに対し伊那市は、「地元区は、建設予定地がある桜井区、北新区という位置付けは変わらないが、市としても、上山田には候補地に最も近い住宅があることを認識している。上山田区の意向にも十分配慮し、理解をいただけるよう努めたい」と話した。

上山田区は来月、対策委員会を開き今後の対応を決める予定。 -

桜愛好会がさくら功労者表彰受賞

南箕輪村北殿にある村指定の天然記念物の桜を保護・管理する北殿エドヒガンザクラ愛好会はこのほど、さくら功労者の表彰を受けた。

16日、愛好会の小林広幸会長が南箕輪村役場を訪れ、唐木一直村長に受賞を報告した。

さくら功労者表彰は、財団法人日本さくらの会が日本全国を対象に行っているもので、桜の植樹や保護、管理など、長年にわたり功績のあった団体を表彰する。

今年度は、個人・団体合わせて45組が表彰を受けている。

愛好会は、樹齢260年と言われるエドヒガンザクラがきれいに花を咲かせる姿を後世に残していこうと、平成17年に設立した。

枝の剪定や補強、またライトアップなど、長年にわたり自主的な活動を続けてきたことが評価された。

小林会長は、「村の歴史とともに歩んできた桜。素晴しい桜を後世に残していくために、これからも管理を続けていきたい」と話していた。 -

園児が子どもの日の飾り付け

南箕輪村の北部保育園で16日、端午の節句を祝う五月人形の飾り付けが行われた。

男の子が中心となって、太鼓や刀などを飾り付けた。

北部保育園では、子ども達がたくましく育つようにと、住民から寄贈された5月人形を毎年この時期に飾っている。

飾り付けが終わると、園児は「こいのぼり」の歌を元気に歌っていた。

園の外には、こいのぼりが飾られていて、12日には鯉の下で運動会が開かれる。 -

北新地区新ごみ懇談会

上伊那広域連合が計画する新しいごみの中間処理施設の建設候補地「桜井天伯付近」の地元、伊那市富県の北新区は、天伯付近に環境条件の似ている先進地のごみ処理施設を視察する方向で、広域連合と協議を進めている。

これは15日夜開かれた伊那市と広域連合との懇談で、北新区のごみ処理施設対策委員会が明らかにした。

3月の懇談会で北新区の倉澤松男区長が先進地視察を提案したことを受け、対策委員会は視察を実施するべきかどうかを協議した。

結果、「理解を深めるためにも必要」との判断から、実施する方向で今後調整を進めていくことにした。

ただし、先進地視察の実施場所は、今回の候補地「天伯水源付近」に環境が似ていることを条件としている。

また実施する前に、視察する施設周辺の有害物質の測定記録や環境アセスメントの結果、地域住民との協議の手法など、10項目に関する情報をあらかじめ提供するよう広域連合に求めている。

小坂樫男市長は、「環境アセスに着手しなければ、施設の建設は延び延びになってしまう。早急に先進地視察の日程を決めていただき、みなさまにご理解いただきたい」と話した。

北新区が先進地視察を行う方針を固めたことで、環境アセスメントの着手に向け、一歩前進したことになる。 -

有料老人ホーム緊急立入り検査

伊那消防署と上伊那地方事務所は16日、伊那市内の有料老人ホームで緊急立ち入り検査を実施した。

これは、今年3月に群馬県の有料老人ホームで10人が死亡する火災が発生したことを受け、全国一斉に行われている。

この日は伊那消防署と地方事務所の職員が伊那市東春近の有料老人ホーム「オードリー」を訪れ、消火器や避難路、非常照明が適切に管理されているかなどを点検した。

老人ホームなどの福祉施設では、自分で体を動かすことのできない利用者も多く、火災の時、逃げ遅れる人が多くなる危険性が高いという。

オードリーの大原和雄社長は、「健康で明るく、安全に老後を過ごしてもらえるよう、今後も適切な管理に努めたい」と話していた。

検査の結果、オードリーでは適切な管理が行われていることが確認された。

オードリーのほか、上伊那には3つの有料老人ホームがあり、これらについても17日に立ち入り検査を行う。 -

高遠でチューリップ見ごろ

伊那市高遠町の山田河原駐車場近くの花壇では、チューリップが花を咲かせ、ドライバーの目を楽しませている。

山田河原駐車場からは、高遠城址公園へ向かう花見客を乗せたシャトルバスが運行している。

その近くの花壇ではチューリップが花を咲かせ、訪れた人を出迎えている。

この花壇は伊那市振興公社東部支所が管理していて、早咲きのものから遅いものまで全部で7千個のチューリップの球根が植えられている。

伊那市振興公社によると、チューリップは来月中ごろまで楽しむことができ、その後はカンナやダリアが花を咲かせるという。 -

伊那市消防団のホームページ完成

伊那市消防団の活動紹介や年間スケジュールなどを掲載したホームページがこのほど、完成した。

これは、消防団の活動を広く知ってもらうとともに、団員に活動スケジュールなどを漏れることなく伝えるために作成した。

ホームページには、日々の活動の記録が写真付きで紹介しているほか、組織の紹介、防災、防火のための準備や心得などを掲載している。

伊那市消防団の伊藤仁団長は、「市民のみなさんに消防団の活動を知ってもらい、その必要性を理解してもらいたい」と話していた。

今後は、各分団を紹介するページを設けたり、分団の垣根を越え団員たちが交流できるページを作成する予定という。 -

信州花便り

飯島町七久保にある千人塚公園の桜が見頃を迎えている。

千人塚は、標高1,000メートル近いため、里より10日ほど遅く咲き始める。

残雪の中央アルプスをバックに、池の周りに700本が咲き誇る。

種類は、ソメイヨシノやヒガンザクラなど。

開花状況は、現在満開でちょうど見頃となっている。

19日までの期間、午後10時までライトアップされているほか、25日には水上花火大会も予定されている。 -

あけぼの会発足

癌を患った人やその家族などでつくる「あけぼの会」の設立総会が13日、箕輪町の地域交流センターで開かれた。

箕輪町在住で過去に肺がんや胃がんなどを患った経験を持つ人など11人が参加した。

「あけぼの会」は、癌経験者やその家族などが、情報交換を行い、親睦を深めることで、少しでも癌の転移や再発といった不安な気持ちを和らげようと発足した。

会長で、自身も4年前胃がんを患った井澤道治さんは、「今日も、検査や入院で総会に出られないという連絡を3人からいただいている。癌の完治に絶対はないが、治るという前向きな姿勢を持つことが大切。皆で励まし、支えあい癌と戦っていきたい」と話していた。 -

園児がしいたけの菌打ち体験

南箕輪村南部保育園の園児は13日、大芝高原でシイタケの菌を木に打ちこむ作業を体験した。

これは、子どもたちに大芝の自然の中で菌打ちを体験してもらおうと、村内の住民有志が企画した。

南部保育園の年長児30人が、住民有志に教わりながら、ナラの原木60本にシイタケの菌を打ちこんだ。

菌打ちに使った木づちは、子どもたちが使いやすく、けがをしないようにとメンバーが作った。

子どもたちは、開けられた穴に狙いを定めてシイタケの菌を打ちこんでいた。

指導にあたった住民有志の一人は、「地域にある素晴らしい自然の中で、思い出をたくさん作ってもらいたい」と話していた。

シイタケは収穫できるようになるまでに2年ほどかかるということで、園児らは住民有志が育ててきたシイタケの収穫体験を10月頃に行う予定。 -

美篶の歴史を学ぶ会開講

昭和初期に伊那市美篶で作られた「美篶の歌」を題材にして地域の歴史や文化を学ぶ講座が13日、美篶きらめき館で開講した。

美篶の歌は、昭和初期、旧美篶村の村長だった赤羽源一さんが作詞した。

昔は小学校などで歌われていたが次第に歌われなくなり、今では12番すべてを歌える人はほとんどいないという。

美篶公民館では、その歌を多くの人に知ってもらい、また歌詞を学ぶことで地域の歴史を学ぼうと今回初めてこの講座を企画した。

初日は1番に歌われている芦の歴史に詳しい矢島太郎さんが講師を務めた。

矢島さんは、歌詞に歌われている「芦沢除け」とは、芦沢と高遠の堺にある山のことで、昔は「除け山」と呼ばれていたことなど、歌詞に沿って地理や歴史を説明した。

この講座は全10回を予定していて、次回は実際に景色を見ながら歌の内容を学ぶ。 -

勝間のしだれ桜

伊那市高遠町勝間の薬師堂のしだれ桜が見ごろとなっている。

薬師堂の桜は樹齢およそ130年といわれている。

高遠城址公園の桜より数日遅れて見ごろとなり、公園の桜を見た帰りに訪れる人も多くいる。

周辺のガードレールは景観にマッチするよう、木製のものが使われている。

しだれ桜周辺は勝間の住民らでつくる「薬師堂の桜を守る会」がガードレールやお堂の清掃、桜の管理などを行っている。

会では、「ここ数年桜の名所として、有名になった。訪れた人たちに楽しんでもらえるよう、しっかり守っていきたい」と話している。 -

桜の下でD51の乗車体験

桜が満開となった伊那市の伊那公園で12日、公園内に置かれている蒸気機関車D51に乗車する体験会が開かれた。

これは、桜まつりの一環として今年初めて行われた。

家族連れなど約300人が、D51の運転席などに乗車した。

電車の普及により、D51などの蒸気機関車は昭和51年に完全に廃止された。

その当時、国鉄が使わなくなった蒸気機関車を全国の各市町村に貸し出したため、伊那市も35年前にD51を借り受け、伊那公園に配置したという。

35年を経過し、伊那公園のD51は老朽化も進んでいるが、今の電車にはない独特な風貌は今でも人気で、訪れた人は周囲を歩いたり、運転席に上がるなどして楽しんでいた。

イベントを企画した桜愛護会では、この日にD51と一緒に撮った写真を募集し、写真の展示会を行う予定。 -

上伊那消防団幹部が教養訓練

上伊那消防協会は12日、消防団幹部を対象とする訓練を行った。

消防団幹部を対象とした訓練は、災害現場における現場指揮者の指揮能力を高めるためのもので、年に1度行っている。

この日は、上伊那8市町村の消防団幹部ら約500人が集まり、基本動作の確認、災害時に迅速に対応するために必要となる小隊の編成などを訓練した。

また、新入団員などを対象とするラッパ手訓練も行われ、上伊那消防協会の講師を務める小林孝行さんから、音の出し方など基本的な実技指導を受けていた。

下平昌男会長は、「今日の訓練を生かし、災害時に迅速に対応できるよう取り組んでほしい」と話していた。 -

みのわ健康アカデミー入学式

熟年者の健康レベル向上を目指す箕輪町の「みのわ健康アカデミー」の入学式が14日、箕輪町地域交流センターで行われた。

「みのわ健康アカデミー」は、1年間かけて健康講座やマシントレーニング、在宅トレーニングなどに取り組む。

5年目の今年は、町内の56歳から74歳までの42人が入学した。

式で平澤豊満町長は、「大きな目標を持って継続し、いい仲間を作ってこれからの人生を楽しく過ごせるよう頑張ってください」とあいさつした。

式のあと、信州大学教育学部・医学部大学院の寺沢宏次教授による講演会が行われた。

寺沢教授は、コミュニケーションが脳を維持するために大切なことを説明し、「このアカデミーで愛情たっぷり、思いやりたっぷりのコミュニティを作ってほしい」と話していた。

学生は今後、体力測定や健康診断を行い、6月からトレーニングを始めるという。 -

伊那節まつり

伊那節を歌い継ぎ後世に伝えようと14日、伊那公園で伊那節まつりが行われた。

まつりは伊那公園にある「伊那節発祥の地」の石碑の前で毎年行われるが、この日はあいにくの雨で、公園内にある伊那東大社で行われた。

まつりは伊那商工会議所などが開いているもので、商工会議所や市の関係者など30人ほどが参加した。

伊那商工会議所の向山公人会頭は、「伊那節は伊那谷を代表する民謡。50回の祭りを機に全国に響き渡り、伊那市も発展していくことを願いたい」とあいさつした。

また、まつりでは伊那節保存会が歌と踊りを奉納した。

伊那節は、江戸時代に権兵衛峠を行き来するときに歌われた馬子唄で、正調のほか、与地の伊那節など節回しや踊りが少し変化したものも伝えられている。

この日は神社の拝殿での奉納ということで、厳粛な雰囲気の中、歌と踊りが披露されていた。 -

伊那エンジェルス隊が防犯呼びかけ

連日花見客で賑わう高遠城址公園で13日、防犯ボランティアグループ「伊那エンジェルス隊」のメンバーなど26人が防犯パトロールをした。

これは、高遠城址公園に訪れた花見客にスリや置き引きなどに注意をしてもらおうと実施した。

メンバー達は3班に分かれて夕方6時から公園内をパトロールし、花見客にスリなどに注意するよう声をかけていた。

伊那警察署によると、さくら祭りが始まった4月1日から13日までに公園内でスリや車上荒らしなどの事件は起きていないという。 -

信州花便り

国宝松本城の本丸庭園では、恒例の夜桜会が開かれ、ライトアップされた桜が訪れた人を楽しませている。

夜桜会はライトアップされた松本城の桜を楽しみながら文化財保護への関心を高めてもらおうと、市と教育委員会が開いているもので、今年で10回目。

この夜桜会には、毎年およそ3万人が訪れていて、松本城の花見の名物として定着してきている。

庭園内にはシダレザクラやヒガンザクラなどおよそ300本の桜が咲いていて、県内外から訪れた人たちが夜空に浮かんだ桜を写真に収めるなどして楽しんでいる。

また会場にはお茶席が設けられ、ライトアップされた松本城を眺めながらお茶を楽しむことができるほか、天守閣の月見櫓では、琴や雅楽などの演奏も行われている。

この夜桜会は16日木曜日まで午後5時半から8時半の間、また15、16日は午後9時まで開かれている。 -

韮崎市文化協会が高遠城址公園で交流

山梨県韮崎市の文化協会が14日、高遠城址公園を訪れ、伊那市と交流した。

文化協会の会員など90人ほどが参加して、公園内にある新城藤原神社で神事を行った。

交流は、韮崎と高遠が武田信玄の一族を通じて戦国時代からつながりを持っていることから行われている。

韮崎市文化協会は、昭和49年から毎年公園を訪れていて、今年で35回目。また、伊那市は秋に韮崎で行われる祭りに行き、交流している。

神事の中で、韮崎の甲斐岳風会の会員が桜にちなんだ詩吟を奉納した。

そのあと高遠閣に移り、舞踊団体が韮崎で踊られている踊りを披露した。

ある参加者は、「天気のいい時は桜の下で踊った。外で踊れないのは残念だが、雨に濡れた桜も心に染みます」と話していた。 -

振り込め詐欺防止ATM集中警戒

振り込め詐欺を未然に防ごうと、伊那警察署は15日、防犯ボランティア団体「伊那エンジェルス隊」と、現金自動預け払い機「ATM」の集中警戒を伊那市内の金融機関で実施した。

そのうち八十二銀行伊那支店前では、伊那エンジェルス隊のメンバーと伊那署の警察官が、チラシを配りながら振り込め詐欺への注意を呼び掛けた。

お年寄りの振り込め詐欺被害が後を絶たない中、伊那署では去年から、年金支給日にATMの集中警戒を実施している。

国の定額給付金の支給が始まり、それをだまし取ろうとする詐欺が全国的に増加していることから、この日はその注意も併せて呼びかけた。

昨年、伊那署管内で発生した振り込め詐欺の被害件数は11件。今年に入ってからは15日現在まで、被害の届け出はないという。 -

権現桜 見頃

箕輪町中曽根の権現桜が、ここ数日の温かさで花が開き見頃を迎えている。

中曽根公民館の北側にある権現桜は、長野県の天然記念物にも指定されているエドヒガンザクラ。高さ18メートル、幹の太さ10メートルで、樹齢はおよそ千年と言われている。

東西に大きく枝が分かれ、開花の時期や、花の色が違う事から、二本の桜の木が癒着したとも言われている。

町観光協会によると、今年は、温かい日が続いたこともあり、ここ数日で開花が進み、8分咲きとなった。明日は満開になる見込みだという。

権現桜は、夜桜を楽しんでもらおうと、花が散るまでの期間、日没から午後10時半まで、ライトアップが行われている。 -

満開の桜を見ながらウォーキング

満開の桜を見ながらウォーキングを楽しむイベントが11日、伊那市の三峰川サイクリングロードであった。

これは、市民グループ「三峰川みらい会議」が企画しているもので、今年で3年目。

この日は伊那市内を中心におよそ20人が参加し、伊那市役所から高遠町までの8キロを、2時間ほどかけて歩いた。

三峰川堤防ではこの日、ソメイヨシノなど100本以上の桜が見ごろを迎えており、参加者の目を楽しませていた。

三峰川みらい会議では「参加者には桜をきっかけに三峰川に親しんでほしい」と話していた。 -

箕輪町でさくらの観察会

花見とは違う角度で桜を楽しむ観察会が11日、箕輪町のながた自然公園で開かれた。

これは桜の知識を深め、身近な桜にも目をむけてもらおう竏窒ニ、箕輪町郷土博物館が開いたもので、地区住民ら11人が参加した。

箕輪町在住の樹木医、唐澤清さんが講師を務め、公園内を歩きながら説明。

園内にはソメイヨシノやエドヒガンザクラ、オオヤマザクラなど、6種類が植えられているが、中でソメイヨシノは、日本で最も親しまれている桜で、広く普及している半面、病気にかかりやすく、管理がとても難しい品種だという。

また、箕輪町のもみじ湖周辺に多く植えられているオオヤマザクラは、標高の高い場所や、寒冷地でよく見られる桜で、濃いピンクに大きな花が特徴だという。

唐沢さんは「1年間で花の咲くこの時期が一番種類を見分けやすい。桜の名所だけでなく、地域の桜にも目を向けてほしい」と話していた。 -

推奨みやげ品登録授与式

伊那市観光協会が推奨するみやげ品として、新たに登録された商品の製造者に8日、認定書が授与された。

今回新たに推奨みやげ品に登録されたのは、アマラサンスを練り込んだ「アマランサスそば」や、木のオカリナ「ユカイナ」、スモークチーズなど3団体が提案した5品。

新規に商品が登録された団体が認定書を受け取った。

授与式では、ユカイナの演奏披露も行われた。

みやげ品を選ぶ選考会では、安心、安全な素材を使っているか、伊那市らしさがあるかなどといった点が審査された。

ユカイナを製造・販売するユカイナ倶楽部の加納義晴さんは、「ユカイナは木の優しい音がする癒しの楽器。その楽しさを伝えながら、普及させていきたい」と話していた。

今回の登録で、観光協会の推奨みやげ品は52品となる。

32/(火)