-

みのわ健康アカデミー第3期生51人卒業

熟年者の健康レベル向上を目指す箕輪町の「みのわ健康アカデミー」の第3期生卒業式が21日、町文化センターであった。1年間のトレーニングや健康学習に励んだ51人が卒業証書を受け、健康づくりの継続を誓った。

学長の平沢豊満町長は、「健康の大切さ、喜びを本当にわかっている3期生の皆さんの輪を広げ、自分自身も健康に、そして町の人、全国の人も健康になるようアピールしていく先達になってほしい」とあいさつし、トレーニングの各曜日の代表者に卒業証書と活動記録を授与した。皆勤の2人には記念品を贈った。

卒業生代表の伊藤大二郎さん(69)=長岡区=は、「実年、熟年と幅広い層の生徒をまとめ指導、サポートしてもらい、楽しく1年間過ごさせていただいた。アカデミーで学んだことを引き続き長く実践することが大切。このアカデミーの制度に感謝し、1年間実践できたことを誇りに卒業したい」とあいさつした。

1年間の成果は、1日の平均歩数が1万123歩。腹囲・体重の変化は平均で腹囲4・5センチ、体重2キロ減少。上体起こしや長座体前屈などの体力測定の結果も向上し、血圧も改善傾向が見られ、動脈硬化測定も血管が柔らかくなったとの結果が出た。「GO/NO-GO」課題実験による大脳の活動状況は、間違いの回数は変わらないが反応時間が速くなった。

精神面では「自信がついた」「毎日が明るくなったような気がして楽しい」などの意見があった。

アカデミー副学長でもある信州大学教育学部の寺沢宏次教授は、「仲間ができアカデミーに来ることが本当に楽しみだった」とする学生の感想を受け、「このコミュニティをどう使うかが大切。いい方向に働かせると犯罪が減り、余命が伸びる。これがいやしの原点。1年間学んだことを生かし、このコミュニティを大切に幸せに過ごしてほしい」と講評した。 -

ミャンマー産のそば粉使い 児童らそば打ち体験

南箕輪村のNPOアジア麻薬・貧困撲滅協会(理事長・氏原暉男信州大学名誉教授)は22日、伊那市駅前ビルいなっせで小学生までを対象とした「子どもそば打ち教室」を開いた。市内や同村の3家族9人が参加し、ミャンマー産の新そばを使って、そば打ちを体験した。

同協会は、ミャンマーでケシの栽培をソバに転換させるための活動を続け、現地で生産されたそばを日本に買い付けている。そば打ち教室は、子どもたちの食育と国際貢献を目的に昨年12月に続き2回目。メンバーによると、寒暖の差があるミャンマーで生産したそば粉は上質だという。

教室は会員の中でそば打ちを趣味としているメンバーが指導者となり、県内産の小麦粉とそば粉で「2・8そば」を打った。初めてのそば打ちをした女子児童の一人は「そば粉を丸く形作るのが難しかった。包丁も大きくて使いにくかったけどうまくいった」などと話していた。

会員が受講生たちにそば打ちを披露 -

沢尻の新入生を地元社協が祝福

南箕輪村の沢尻地区社会福祉協会「たんぽぽの会」は22日、沢尻公民館で来年度小学校、中学校に入学する同地区の子どもたちを招き、地区のお年寄りとともに新入生を祝った。

たんぽぽの会の恒例行事で、園児や児童18人を含め約50人が参加。会のボランティアが赤飯や豚汁などの料理を用意し、みなで会食したほか、商工会女性部によるゲームなどを行った。

春日悦男会長は「小学校、中学校に入学したら、友人をたくさんつくって。遊びや勉強が楽しくなるから」とあいさつ。新入生代表の漆沢直人君(12)は「体に気を付け、これからも沢尻の子どもたちを見守って」と感謝した。

お年寄りらと会食する沢尻の子どもたち -

JICA理事長表彰祝賀会

JICA(国際協力機構)理事長表彰を昨年10月に受けたJICA駒ケ根青年海外協力隊訓練所の顧問医、塩原順四郎さんの受賞祝賀会が19日夜、駒ケ根市の駒ケ根駅前ビル・アルパで開かれた。関係者約70人が参加。花束を贈るなどして塩原さんの受賞を祝い、これまでの功績をたたえた=写真。

塩原さんは「受賞は大勢の人の支援があってこそ。協力隊員が途上国の厳しい環境の中で元気に活躍していると聞くと本当にうれしい」とあいさつした。

塩原さんが昨年夏までに訓練所で健康指導を行った協力隊候補者らは延べ7800人、接種した予防注射は6万2千本に及ぶという。

塩原さんは1930年、塩尻市生まれの77歳。信州大医学部卒業後、結核予防会結核研究所入所。海外技術協力事業団(現JICA)の結核専門医としてアフガニスタンで医療活動に従事した。米国留学を経て75年に昭和伊南総合病院外科医長、90年縲・9年は同院長を務めた。青年海外協力隊訓練所顧問医は93年から現在も務めている。ネパール交流市民の会会長、駒ケ根協力隊を育てる会理事も務める。 -

第2回みなみみのわフォトグランプリ入賞作品展

南箕輪村の第2回みなみみのわフォトグランプリ入賞作品展が20日、大芝高原内の日帰り温泉施設「大芝の湯」で始まった。展示は12作品で、4月5日まで飾る。

南箕輪村らしさがあふれる写真を募り、14人から40点の応募があった。今月11日の審査会で最優秀賞「春うらゝ」(伊藤好幸さん・伊那市)をはじめ、優秀賞6点、佳作5点が決まった。

写真は村内の自然や大芝高原、落ち穂を拾う中学生、大芝高原まつり、大芝のイルミネーションなどを撮影したもの。身近な村の風景などを撮影した作品に、大芝の湯の利用者が関心を寄せている。 -

【伊南行政組合消防本部消防長 竹上俊隆さん】

42年間の長きにわたり、消防署員として地域住民の安全を懸命に守り続けてきたが、この3月末で定年退職する。

高校卒業後、駒ケ根市消防署(当時)に入署。

「実はどんな仕事なのかよく知らずに入ったんだよ。火消しというのはもちろん分かっていたが、それだけ。救急活動もやることさえ知らなかったね」

入って間もないころ、火の見やぐらを改良した望楼の上で深夜の見張りをしていた。真冬の寒さが身にしみる最もつらい勤務だ。

「先輩たちは仮眠中。一人きりで心細いから『何も起きなけりゃいいが』とどきどきしながら双眼鏡をのぞいていたら、突然目の前が真っ赤になったような気がした。一瞬何が何だか分からなかったが、すぐに火事だと気が付いてね。赤穂高校の方向だったからてっきり学校が燃えていると思って大慌てで先輩たちに「赤穂高校が火事だ!」と大声で知らせたんだ。ところが実際の火事場は学校のはるか向こうの吉瀬地区だった。夜の火事は近く見えるってのは本当だね。慌てちゃいかん竏窒チてことを思い知らされたよ」

救急での思い出も多い。

「出血している傷病者を搬送する時の血のにおい、あの特有の鉄分のにおいになかなか慣れなくてね。でも嫌な顔を見せてはならないし、仕事はしっかりやらなくてはならない。弱音を吐きそうになる自分を励ましながら懸命に頑張ってきた」

救急車の車内で亡くなる人も目の前でたくさん見てきた。以前、救急隊員には傷病者への医療行為は許されていなかったため「亡くなっていくのをただ見ているだけ。運ぶことしかできなくて情けなく、悔しい思いを何度もした。今は救急救命士の資格ができて、気管挿管などの救命処置もできるようになった。あの当時からすればすごい進歩だね」。

10年ほど前、中央道で十数台の車が関係する多重衝突事故があり、何人かの人が亡くなった。

「現場は200メートルにわたってつぶれた車が散乱していて、負傷者のいる所までなかなかたどり着けなくてね。まったくひどい状況だった。全職員で対応したが、機材が十分なくて歯がゆい思いをした。あれを契機にその後機材の整備が進み、署員も実際の修羅場を経験したせいで訓練も真剣味が増したよ」

◇ ◇

「寝ても覚めても常に緊張感を強いられながら、長いこと消防人生を送ってきたが、今振り返ってみればやってきてよかったと心から思う。本当にやりがいのある仕事だったからね。これからは、これまでの経験を生かせる道を探して、何か社会に貢献するようなことができればいいね」

(白鳥文男) -

08年度箕輪町公民館正副分館長・分館主事合同会

箕輪町公民館の08年度正副分館長・分館主事合同会は19日夜、町文化センターで初会合を開いた。正副分館長会長に木下分館長の平井克則さんを選出し、08年度事業を確認した。

新年度事業は、社会体育事業が第49回町内1周駅伝大会(9月23日)、第54回町民野球大会(8月14日)、第24回ジュニアスピードスケート大会、第7回なわとび選手権大会、各種健康教室。

正副分館長・分館主事会の事業は、定例会年2回、役員会、研修会、映写技術講習会。本館事業の生涯学習フェスティバル(まなびピア箕輪2008)や町広報「みのわの実」への寄稿などにも協力する。

役員は次の皆さん。

▽正副分館長会長=平井克則木下分館長▽正副分館長副会長=飯沼忠廣沢分館長▽主事会長=日野和政(上古田)▽主事会副会長=内堀則夫(富田) -

かんてんぱぱホールで青野恭介写真展「花回廊伊那路」

伊那市西春近のかんてんぱぱホール内にある山岳写真家・青野恭介さん(70)=東京都=のフォトアートギャラリーで、写真展「花回廊伊那路」が開かれている。伊那谷で春から秋にかけて咲き誇るサクラやモモ、ソバなど花々を写した色彩豊かな作品50点が、訪れた人たちを魅了している=写真。

上下伊那地域で四季折々に見られる花のある風景を並べた今回の作品展は、サクラを写した作品が約半数を占める。

青野さんは「伊那路のサクラは樹種も多く、色合いもさまざま。有名、無名関係なく素晴らしいものが多く、これだけ多くのサクラが伊那路という限定された範囲に広がっている地域は全国でも珍しい」と話す。

作品は一昨年から昨年にかけて撮影した近作が中心で、駒ヶ根市馬見塚公園の池に浮かんだサクラの花びらを写した作品や、高遠城址公園の幻想的な夜桜を写した作品、南アルプス、中央アルプスと青空を背景に咲き誇るサクラをとらえた作品などが並んでいる。

また、サクラ以外にも夏の中央アルプス千畳敷カールを彩るコバイケイソウ、石仏の前でたくましく咲くオミナエシなど、美しい風景を織りなすさまざまな花の姿が並んでいる。

入場無料。午前9時縲恁゚後6時。5月11日まで(年中無休)。 -

「東春近ウォーキングロード」に看板設置

伊那市東春近の住民有志でつくる「よりあい東春近会議」(戸田政光代表)は20日、住民に地域の魅力を知ってもらおうと創設した「東春近ウォーキングロード」の沿線に案内看板を設置し、コースの完成を祝った。

同地区の自然や歴史などの資源を拡充するための取り組み。07年2月に企画し、同6月にコースを初下見し、秋からコースの最終決定に向けて話し合ってきた。本年3月上旬には、県の支援金事業で県産カラマツを使った案内看板60枚を手作りした。

ウォーキングロードは、河岸段丘の上、下道沿いの史跡や天竜川などの堤防道路から2つのアルプスを見ることが出来る「里コース南・北」「原コース」「川コース」の計4コースで総延長約15キロ。この日は、距離や順路、史跡名などを記した看板を関係者20人が手分けして取り付けた。

今後はコースの利用を区民らに呼び掛けていく。日常、区内をウォーキングしている人の情報を集めて、コースの拡充も考えている。

「原コース」に案内看板を設置するメンバーら -

23日、吉瀬田切大橋が供用開始、渡りぞめ式

主要地方道伊那生田飯田線(竜東線)の天竜川に架かる吉瀬田切大橋がほぼ完成し、23日、しゅん工式、渡り初めをする。供用開始は午後1時。

供用開始となるのは吉瀬竏駐c切工区(第1工区)で、駒ケ根市吉瀬を起点とした飯島町田切の町道北河原中平幹線までの840メートル。うち橋梁(りょう)部分232・5メートル、鈑桁橋88メートル、鋼ローゼ桁橋(本橋)144・5メートルからなる。橋台、橋脚各2基、幅員6メートル(橋梁11メートル)。総事業費22億円(うち架橋工事16億円)。

23日は、吉瀬区側でテープカット、銘板除幕後、吉瀬区と田切区各1組の3代親子の渡り初めをして、飯島町Aコープ生活センターで祝賀会をする。

天竜川左岸に沿った竜東線吉瀬竏酎蜻・中川村)間は幅員が狭く、落石、土砂崩落の恐れもあることから改修を計画。吉瀬竏駐c切工区は新たな橋で右岸につなげ、地域間交流の促進で魅力ある地域づくりを支援する「交流ふれあい整備事業」との位置付けで、00年に事業化された。02年度に吉瀬側の鈑桁橋が着工され、翌年、飯島側も着工した。

橋の特徴は▽景観や落雪対策により、アーチ形式を採用▽ライフリサイクルコスト低減のため耐候性鋼材無塗装使用▽床版に耐久性の高い合成床版を用いた竏窒ネど。

ほぼ完成した吉瀬田切大橋 -

ウエルネスサポーターの集い

熟年者の健康レベル向上を目指す箕輪町の「みのわ健康アカデミー」の卒業生(1期生・2期生約90人)による「ウエルネスサポーター」の初の全体会合となる「ウエルネスサポーターの集い」が18日、箕輪町文化センターであった。

「ウエルネスサポーター」は三日町に2月に開所した介護予防拠点施設「げんきセンター南部」で健康づくりをより推進するため、健康運動指導士の指導のもとボランティアで、一般利用者にトレーニングマシンの取り扱いや健康づくりについてアドバイスするなどサポート役として活躍。

集いでは町が新しく考案した「新げんき体操」をサポーターたちが実践。足踏みや手を上げる運動など、サポーターたちは健康運動指導士と作業療法士の指導のもと、元気に体を動かした。

体操のあとサポーターたちは日本赤十字社長野県支部の福島朝雄さんの指導のもと救命講習を受けた。

##写真(たてよこ) -

中殿島で数珠回し

伊那市東春近の中殿島公民館で20日、彼岸供養の数珠回しが行われた。中殿島の老人会や区の役員など約20人が参加した。

閻魔(えんま)王など冥土の十人の裁判官を祭る十王堂は約40年前に中殿島公民館横に移転しており、移転後は区が主体となり十王堂の彼岸供養を行ってきた。

彼岸供養のために十王堂から公民館に移した数体の仏像を前に般若心経を唱えたあと、参加者たちは直径2・5メートルほどの大きな数珠を手に持って円形に座り、「南無阿弥陀仏」と唱えながら数珠を回した。108個の玉のうち、1つだけ大きな玉が回ってくると、参加者たちは頭に玉を寄せて拝んでいた。

十王堂の彼岸供養を取りしきる堂世話人(3人)の野溝定芳さんは「昔は子どもたちが十王堂のお祭りを楽しみにしていた。これからもこの伝統行事を残していきたい」と話していた。 -

葦の会 「私のお気に入りの一枚」水彩画展

伊那市を中心とした水彩画愛好者のサークル「葦の会」(小松公明代表)の作品展「私のお気に入りの一枚」は4月4日まで、同市中央区の中部電力伊那営業所ギャラリーで開いている。それぞれの個性が詰まった風景画や静物画をメンバー16人が一人1点ずつ出品している。入場無料。

同ギャラリーで10回目の展示となる今回は、会員がこれまで描いた中から自分の自信作を出展。作品は「秋の経ヶ岳」「常念岳と桜」「春をつげるパフィオ」などで、それぞれには、作者のPRしたいポイントなどを書いたメモを添えた。

葦の会は、伊那公民館水彩画教室の修了生有志が92年に発足。現代美術画家の碓井伍一さんを講師に招き、毎月2回の教室を開く。現在の会員は会社員や主婦、定年退職者ら50縲・0代の18人で、創作活動を楽しみながら友だちの輪を広げている。

小松代表は「年齢は関係なく、元気のよさが絵に表れている作品ばかり。メモ書きを見ながら、じっくりと鑑賞してもらえるとうれしい」と話している。

土・日曜日は休館。午前8時30分縲恁゚後5時10分。

「私のお気に入りの一枚」が並んだ水彩画サークル・葦の会の作品展(伊那市・中電伊那営業所ギャラリー) -

伊那市防犯協会定期総会

伊那市防犯協会(会長=小坂樫男市長)の定期総会が19日、市役所多目的ホールであった=写真。各地区の防犯協会長や小中学校、消防団関係者ら約30人の役員が出席し、08年度事業計画や予算など4議案を原案通り可決、承認した。

本年度の事業計画は、各地区防犯協会の防犯活動の推進、伊那防犯協会連合会との連携による防犯活動の推進竏窒ネど4事業を重点に活動。地域の活動では近隣におけるあいさつ運動、女性部員の活動では「子どもを守る安心の家」の状況調査などを具体的に盛り込んだ。

小坂会長は「犯罪抑止のためには関係団体と行政が連携し、地道な活動を展開する必要がある。これからもさまざまな防犯活動を充実させ安心、安全の伊那市をつくっていってほしい」とあいさつした。 -

JR東海が大鹿村で南アルプスの水平ボーリング調査を開始

2025年までに首都圏竏鋳・梃頼ヤでリニア中央新幹線の開業を目指す東海客室鉄道(JR東海)は19日、南アルプスを貫通する直線ルートでの建設に向け、長野県側の大鹿村大河原釜沢地区で水平ボーリング調査を開始した=写真。最終的に3キロまで掘り進める予定だが、地盤の強度や水脈の状況などのデータは1年以内にある程度掌握できると考えており、この1年で約1キロを掘り、データのとりまとめをする。

JR東海は今年2月、山梨県側の南アルプスでも水平ボーリング調査を開始。直線ルートでの建設実現に向け、地質調査などを開始した。今回長野県側で始まった調査もそれと同じもので、直径約10センチの穴を山の側面から水平方向に掘り、地質や水脈の状況を調査する。同地区を調査地に選んだ理由としては「比較的水平ボーリングがしやすい場所」としている。

東海道新幹線21世紀対策本部の松野篤二企画推進部長は「南アルプスについてはこれまでも垂直ボーリングや弾性波探査などをしており、ほとんどのデータを把握しているが最終的な確認が必要。すでに導水路トンネルは掘られており、トンネルが掘れないわけではないと思う」と、直線ルートの実現性を示唆。

JR東海は昨年12月、2025年までに首都圏竏鋳・梃翌ナのリニア中央新幹線の開業を目指し、全額自己負担で建設を進めていく方針を明らかするとともに、建設には費用を抑えることができる「直線ルート」を想定していることを示した。

しかし、長野県や県内の関係自治体ではこれまで、南アルプスを避け、伊那谷を通過する「Bルート」での建設を求めてきた経過があり、諏訪、上伊那地区を中心に波紋が広がっている。こうした自治体への対応については「今は地質調査の段階。その結果が出そろってから対応を考えたい」とした。

これに対し、リニア中央エクスプレス建設促進上伊那地区期成同盟会会長の小坂樫男伊那市長は「県の協議会でもBルートと決定している。何のごあいさつもなく、怒っている。ほとんど効率や利便性だけだが、今はまだ動く段階にない。むこうから何か言ってくるのを待ちたい」と語った。 -

駒ケ根高原砂防フィールド・ミュージアム構想協議会

駒ケ根高原一帯を「砂防フィールド・ミュージアム」と位置付け、地域住民や観光客が砂防について楽しく体験学習できるよう整備する計画について話し合う第1回協議会が18日、駒ケ根市役所で開かれた。駒ケ根市、宮田村の首長と教育長、、観光協会役員のほか、事務局の国土交通省天竜川上流河川事務所の職員など約20人が出席し、趣意書、規約、整備計画の概要を承認した。互選により、会長には杉本幸治駒ケ根市長が選出された=写真。協議会顧問で、構想の提唱者である防衛大学校名誉教授の中村三郎理学博士の基調講演も行われた。

構想は砂防をキーワードとして、中央アルプスの千畳敷カールから太田切川の両岸に点在する砂防情報センター、旧竹村家、七名石などの砂防施設、文化遺産、自然遺産など17施設を対象に、地域の自然と暮らしを見詰め直す野外博物館とするもの。

5月に検討部会を設け、本年度中に整備計画、体験学習コース、ガイドブック、パンフレットなどの策定、作成を行い、08年12月開催予定の第2回協議会の承認を経て、09年度夏の運用開始を目指す。 -

伊那接客業者防犯協会などが注意喚起のチラシ作成

伊那接客業者防犯協会、同防火協会(いずれも鈴木一比古会長)は、会員の注意喚起を目的に、「飲酒運転根絶」「火災発生根絶」の言葉を印刷した額入れ用のチラシを作った=写真。

協会は旧伊那市の料飲関係6組合で組織。会員は約600人。

毎年標語などを印刷したチラシを作っているが、今年は協会で考えた言葉を印刷。チラシは3月中に会員に配り、各組合で用意する額に入れて調理場などに掲示する。

同協会は、「目に付く場所に掲示して経営者が従業員共々常に心に留めて営業したい」と話している。 -

【記者室】自己肯定感を育てる

日本の子どもは自己肯定感が低い-。ある講演会で、講師が調査結果を紹介した。自分は大事にされている、社会で有意義に過ごせると感じている子どもの割合は、米国と中国が80%なのに対し日本は30%。日本の子どもが日ごろから否定的な言葉を掛けられている表れだそうだ。

自己肯定感とは、在りのままの自分を愛してくれる人が周りにいるという気持ちを持つこと。これにより、本来の自分らしく生きることができる。

自己肯定感を育てるには、ほめることが大事。いけないことをしかることもまた、子どもを見守っていることになる。子どもを見て気に留めているという意味で“見留める”ことがいいという。お父さん、お母さん、我が子を見留めていますか。(村上裕子) -

かんてんぱぱホールで伊那谷からの花だより展

上伊那地域と飯田市で作品制作に取り組む作家5人による「伊那谷からの花だより縲・008縲恣ゥ・染・玉・布・結5人の仕事展」が23日まで、伊那市西春近のかんてんぱぱホールで開かれている。陶芸、染色、とんぼ玉、服飾、水引きで作られた生活雑貨からアクセサリー、タペストリーまで約700点が、訪れた人の目を楽しませている=写真。

この季節に合わせて開催する作品展は今年で2年目。多くの人にさまざまな作品を楽しんでもらおう竏窒ニ異なる分野の作品を一堂に展示している。

今回は伊那市の服飾作家・ほしのきょうこさんが新たに参加。日本手ぬぐいを用いたオリジナルバッグなどを出品している。また、陶芸家の岡田和也さん(駒ヶ根市)は、作品の表面を再び細かく削り、その削りかすを表面に張り付けた独自の手法を用いたつぼ、普段使いの食器などを出展。染色の田中晴芳さん(駒ヶ根市)は、絵柄の美しい羽織裏を中心にタペストリーなどを展示している。また、とんぼ玉の角田まち子さん(南箕輪村)はトンボ玉のペンダント、動物を模ったミニチュアのほか、とんぼ玉で作ったお雛(ひな)様を展示。飯田市から参加している水引きの園田三重子さんは、水引きで作った和装用のオリジナルブーケづくりに取り組んでいる。

入場無料。午前10時縲恁゚後5時(最終日は午後4時まで)。 -

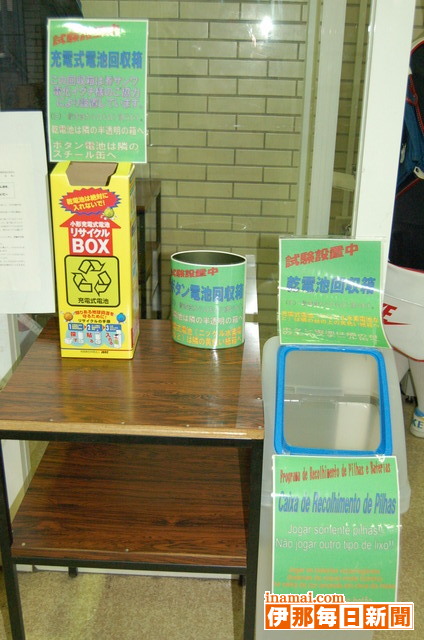

乾電池回収箱を試験設置

箕輪町は、役場庁舎1階のロビーに乾電池回収箱を試験的に設置した。中学生模擬議会での質問を受けての対応で、「当分の間設置し利用状況を見たい」としている。

設置したのは充電式電池、ボタン電池、乾電池の3種類の回収箱。回収は一般家庭からのものに限る。充電式電池は町内のミサワ電化イグチの協力で、回収電池はイグチを通じて処理する。

2月27日にあった箕輪中学校生徒会役員の2年生による中学生模擬議会で、生徒の一人が乾電池回収箱の役場設置を提案。町長は「前向きに検討したい」と答弁していた。 -

中・大型風力発電施設に関する影響想定地域マップ「全県版」公表

県は18日、中・大型風力発電施設に関する影響想定地域マップの「全県版」を公表した。06年度に伊那市、諏訪郡富士見町などの「入笠山周辺版」、07年度に須坂市などの「峰の原周辺版」、箕輪町と辰野町の「桑沢山周辺版」を作成しているが、今後、県内全域で活用できるように全県版を作った。

地域マップは、中・大型風力発電施設に関し、山地災害や自然・景観などへの影響が想定される地域などをあらかじめ地図に表し、地域住民、市町村、事業者などが計画の早い段階で活用できるようにしている。マップの対象施設は、定格出力が50キロワット以上、地上から風車中心までの高さが25メートル以上、風車直径が15メートル以上のいずれかに該当するもの。

主な影響想定地域は、保安林1万2757カ所、水道水源保全地区40カ所、砂防指定地2615カ所、地滑り防止区域624カ所、急傾斜地崩壊危険区域691カ所。自然公園の特別保護地区は3万1600ヘクタール、特別地域(特別保護地区除く)15万500ヘクタール。県自然環境保全地域は8カ所、郷土環境保全地域36カ所4千ヘクタール、鳥獣保護区のうち特別保護地区13カ所1万7500ヘクタール。希少猛きん類(イヌワシ、クマタカ)の行動圏とその推定域などは不明。

マップは、県のホームページで閲覧できる。今後、社会環境や自然環境などに変化があった場合に見直すという。 -

ラッパスイセン咲いて、春彼岸の入り

ラッパスイセン咲いて、彼岸の入り-。駒ケ根市の光前寺参道の枯草の中に、草丈13センチ前後の極早生(わせ)系で、衝撃的に早いという名を持つラッパスイセン「ラインベルト・アーリー・センセーション」が咲き始めた=写真

光前寺参道は「スイセン街道」にしようと、地元の有志らが数年前からスイセン植えに取り組んでいる。

今咲いているのは、この1種類だけだが、同寺の春の例祭(4月下旬)ころは白や黄色、さまざまなスイセンが参道を彩る。 -

小・中学校卒業生に庄内地区から祝いの花束

箕輪町と「友好交流推進協定」を結んでいる静岡県浜松市の庄内地区から17日、箕輪中学校3年生と町内5小学校の6年生に、卒業を祝う春の香りがいっぱい詰まった花束が贈られた。

毎年恒例の花束贈呈。庄内地区の箕輪町交流協会役員ら9人が、同地区が日本一の生産量を誇るガーベラと、甘い香りのフリージアの花束を持って町役場を訪れた。花束は卒業生と教職員分も含めた710束。

中学校は18日に273人、小学校は19日に5校で240人が学びやを巣立つ。花束を受け取った箕輪中の市川和馬君は「丹精込めて育ててくださった花を直接お届けいただき本当にありがとうございます。町と深い交流を築いてきた庄内の皆さんのことを忘れずに生きていきたい」。小学生を代表し箕輪南小の長瀬恵さんは「小学校6年間で咲き始めた花を中学に行ったら、いただいた花に負けないくらい、さらに大きく咲かせたい」と礼を述べた。

協会は「庄内の人たちのお祝いの気持ちをお受け取り下さい。学校生活をよい思い出に心豊かな毎日を送って」と、椚幸雄会長のメッセージを披露した。

平沢豊満町長は、「花の一つひとつに庄内の皆さんの温かい思い、町への激励のお言葉、町との関係を含めた深い絆を感じる。花に込められた気持ちを大切に世の中に出て行くと思う」と感謝した。

庄内地区からは24日にも保育園卒園児のために花束が贈られる。 -

「森の座」が伊那谷ジグザグ隊で間伐材整備

もっと多くの人に森林にかかわってもらおう竏窒ニ、地元の森林整備に取り組むNPO法人「森の座」(西村智幸理事長、会員20人)が16日、伊那市新山の私有地約1ヘクタールで、昔ながらの「ジグザグ集材(単線循環式軽架線)」を用いた間伐材の搬出をした=写真。作業には同会の会員ほか、まきストーブのユーザーなど約20人が参加。搬出木材はまきなどに利用するため、それぞれで持ち帰った。

同団体では05年から地域の森林整備活動などに取り組み、切り捨て間伐などの対策を講じてきたが、搬出路などが整備されていない比較的小規模な森林では依然として搬出が課題となっていた。そこで、こうした森林でも簡単に間伐材を搬出する方法を模索。その中で、昔から林業界で用いられていた簡易な木材搬出方法「ジグザグ集材」を知り、今回初めてこの方法による間伐材の搬出を試み。本年度の元気づくり支援金の採択も受けた。

この方法では、間伐を行う森林内にワイヤーを張り巡らし、それをエンジンなどの動力で一定方向に循環させる。そこに一定の長さに切り整えた木材をつり下げ、出口まで運ぶ。この日は、事前に会員が伐採した木材を40センチほどに参加者が切りそろえ、ひもをつけてワイヤーにつるした。

西村さん(33)は「森林整備を担う人が少ないのが現状だが、多くの人に山に入ってもらい、森林整備に携わってもらえれば」と話していた。 -

伊那市消防団、新年度の幹部団員らを対象とした研修会

08年度の任命式を前に、伊那市消防団(田畑安彦団長)は16日、新年度、団の幹部として活動する予定の消防団員らを対象とした研修会を伊那市民体育館で開いた=写真。班長以上の役員となる約110人が参加。団員らが安全に任務を遂行するために、どんなことに配慮しなければならないかなどを学んだほか、日本消防協会長功績賞などの伝達があった。

来年度の部長以上新幹部予定者と現職を対象とした合同規律訓練で、多くの団員の指揮を執る幹部団員の場合、任命を受けてからただちに的確な指揮を執る能力を求められることから、事前にその心構えなどを学んでもらう目的で研修会を催した。

田畑団長は「みなさんは4月1日以降、多くの団員の指揮を執る立場であり、実際に出動する場合には、二次災害を起こさないよう、指導者として的確に指示しなければならない。今日はその辺を中心に研修を積み、新年度から住民の生命、財産、家族を守る任務に就いてほしい」と訓示。

その後、部隊指揮者としての心構えなどをテーマとした講話や礼式、隊編成訓練などに取り組んだ。

表彰者は次のみなさん。

◇日本消防協会長功績賞=福沢利雄副団長

◇日本消防協会勤続賞=原一郎(三義分団班長)北原勇次(三義分団班長) -

伊那市地蜂愛好会通常総会で約1千匹の女王蜂を会員に配布

伊那市地蜂愛好会(小木曽大吉会長)の通常総会が16日、例年より約1カ月早く開かれた。上伊那を中心に、県内各地から約70人の会員が参加。この冬冷蔵庫の中で越冬させた約1千匹の女王バチを配布した=写真。

ジバチの資源を守るとともにハチ追い文化の楽しみを共有することを目的として活動する同会では例年、通常総会に合わせて女王バチを会員に配布し、それをそれぞれの地区で放ってもらうことでハチ資源の保護・増殖に努めている。総会は毎年4月に開催してきたが、3月から4月までの間に約80%のハチが死んでしまうケースもあったことから、自然界でもハチが動き出すこの時期にハチを配布できるよう、総会の時期も1カ月早めた。

今年は80匹入りで120箱を準備。放つ方法としては、箱にハチが出られるほどの穴を空け、日陰の温度の低い位置に設置し、温度が自然に上昇した時、女王バチが飛び立てる環境を整えてあげることが良いことなどを説明した。

小木曽会長は「とりわけ雪の多かった年はハチの越冬も上手くいっていると言われている。今日みなさんに持って帰っていただく(女王)ハチはとりわけ元気が良い蜂。今回配布した女王を近くの山に放してもらうとともに、遊んでもらったお礼にという気持ちで、今年、自分の庭先で飼った巣のうち、1つは山へ返していただけたら」と話していた。

08年度事業としては、会員を対象としたハチ追い体験学習や11回目となるジバチ巣コンテストの開催などを予定している。 -

英語で観光ガイド入門講座の受講者が実習ツアーを実施

外国人に地元の名所を英語で観光案内できるようになることを目指す「英語で観光ガイド入門講座」を修了した受講者ら約10人が、AETとして上伊那に滞在する外国人らを案内する実践ツアーが16日、伊那市内であった。県交際交流員で同講座の講師を務めたパトリシア・ドーシャさん(24)とともに、市内の名所4カ所を観光。講座で覚えた表現を使いながら、その場所の特色、ゆえんなどを伝えるとともに、交流を深めた=写真。

NPO法人伊那国際交流協会が主催する「英語で観光ガイド講座」は今回で2回目。4カ月の間、約20人がパトリシアさんの作成したテキストに従い、観光案内するための表現などを学んできた。その内容を生かし、実際に案内をしてみよう竏窒ニ、実践ツアーを企画。テキストの中に登場したスポットを中心に市内を巡ることになった。

そのうち西箕輪の仲仙寺では、仁王門や本堂を見学。この日、観光ガイドを実践した垣内彰さん(55)=辰野町=は「教科書には載っていない細かい表現なんかを教えてもらうことができて良かった」と話していた。

また、講師を務めたパトリシアさんは「自分も勉強になって良かった。会話も弾んでいるみたいだし、みんな楽しんでいるので良かった。練習も大切だけど、まずは友達になることが大切」と話していた。 -

上伊那地域ごみシンポジウム開催

ごみの減量化や資源化への取り組みを上伊那の住民一人ひとりが実践していこう竏窒ニ16日、「上伊那地域ごみシンポジウム」が伊那市の県伊那文化会館であった。上伊那各地から約200人の聴衆が集まる中、廃棄物処理施設の安全、安心を確保するために必要な取り組みに関する講演やそれぞれの立場からごみの減量化に取り組む4人の事例報告、パネルディスカッションがあり、施設運用については情報の共有により安心、安心の確保に努めるとともに、一人ひとりが一歩踏み出すことが、ごみの減量化、資源化を推進する大きな力になることを確認した=写真。

これまで上伊那広域連合では、新しいごみの中間処理施設を建設に向け、上伊那広域でつくる「ごみ処理基本計画推進委員会」でごみの減量化、資源化などを検討。12月末に報告書の提出を受けたほか、現在伊那市の用地選定委員会が同施設の建設用地を選定している。そんな中、最大の課題であるごみの適正処理には市民の積極的な取り組みが必要となるとともに、施設建設においても、地域住民の合意を得るには安全な施設をつくるとともに「安心である」という情報を提供し、住民に理解してもらう必要がある。そこで今回、上伊那地域に住む住民にごみ処理に関する理解を深めてもらう目的でシンポジウムを企画。

基調講演では日本環境衛生センター環境工学部計画課の秋月祐司氏が「廃棄物処理施設のあり方」をテーマに講演。秋月氏は現在のごみ処理施設はどの方法を用いても重金属やダイオキシン類などといった人体に影響を及ぼす有害な物質は出なくなってきている現状を示す一方「だからといって事故はゼロになるわけではない。安心して生活するにはトータルリスクを小さくすることが大切」と指摘。また、安全な施設を建設したからといって住民の安心につながるわけではないため、「透明な施設運営を続け、住民と情報を共有することが安心につながっていく」とし、施設見学が地元住民の意見を聞く地元協議会を設置することなどを提案した。

また、パネルディスカッションでは「上伊那統一の分別方法を作ってほしい」「分別ごみを1カ月以上家の中に置いておく大変。こまめに持ち込めるごみステーションのようなものをなるべく多く設置しては」などといった意見が出た。また、現在上伊那広域で普及を進めようとしている生ごみ処理機についても、たい肥として処理できない家庭もある現状から「これを収集してくれる場所があればいい」といった声もあがった。 -

学校栄養士が卒業生に「献立カード」をプレゼント

宮田村宮田中学校の小原啓子栄養士は17日、同校を卒業する3年生全員に20品の給食レシピを収めた手製の「献立カード」をプレゼントした。「小、中学校の給食で培った食の意識を成長しても忘れないでほしい」と願ったもの。卒業生のことを想い、時には徹夜しながら作成した。

「以前から卒業生に渡したいと思っていたんだけど。なかなか実現できなくて」と小原さん。

カードにはちらし寿司、チーズロールカツ、ハンバーグ、そばサラダなど、給食で子どもたちに人気も高く、さらに栄養的にも優れたレシピを厳選した。

将来社会に出たり、結婚した時にも役に立つようにと、1人分と4人分の分量とつくりかたを掲載。

毎日の給食を残さずに食べてくれた卒業生の姿を思い浮かべながら、給食室の調理員とも協力しながらつくったという。

17日は卒業生にとって最後の給食。いつものように全校が会食するランチルームでカードを受け取り、おいしい給食をつくってくれた小原さんや調理員に全員で感謝した。 -

子育て学級公開講座

箕輪町教育委員会は13日、子育て学級公開講座を町文化センター学習室で開いた。親子で一緒に楽しみながらの講演会で、子どもをほめることで自己肯定感を育てる大切さを学んだ。

町内在住の関奈保子さんが「イキイキ生きてますか」と題して講演。関さんは、幼児教育に携わった後、専門学校の講師、再就職支援の講師として女性のキャリアの支援活動で活躍している。

「親が明るくポジティブな言葉を使い、子どもをほめることが大事」とし、「ほめることで自己肯定感が育つ。在りのままの自分を愛してくれる人が周りにいるという気持ちを子どもが持つことで、本来の自分らしく生きることができる」と話した。

「いけないことをしたらしかることも大事。子どもは自分のことを見ていてくれるんだなと思う」と話し、指示や命令の言葉では子どもは言い訳を考えてしまうため、「どうしたらいいと思う?」と未来に向けた質問の言葉にすることをアドバイスした。

22/(月)