-

駒ケ根警察署員を激励

年末特別警戒体制中の警察署員を激励しようと、駒ケ根警察官友の会(唐沢亨会長)は11日、駒ケ根署を訪れ、カップめんや使い捨てカイロ計17箱を贈って署員の激務をねぎらった=写真。唐沢会長は「年末は犯罪発生が多い時期でいろいろと大変だが、住民の安全のためにどうか頑張って」と激励。受け取った山本修作署長は「冷え込みが厳しい夜間の活動にはとても助かる。足元が特に冷えるので靴用のカイロはありがたい」と感謝を述べた。

12日には駅前交番友の会(玉木武春会長)が駒ケ根駅前交番を訪れて署員を激励した。 -

はら美術で飯田市の陶芸家・市瀬貞人さんによる作陶展

飯田市在住の陶芸家・市瀬貞人さん(70)による作陶展が18日まで、伊那市旭町のはら美術で開かれている。

独自に開発した穴窯で焼き上げることで一つの作品の中にさまざまな表情や色合いを表現した花器や陶板、皿など約110点が、訪れた人の目を楽しませている。

1965年の県展知事賞受賞をはじめ、日展、光風会展など、さまざまな展覧会に作品を出展してきた市瀬さん。海外や全国各地で個展を開催してきたが、伊那市内での個展は初めて。今回は近作を中心とした作品を集めた。

過去には登り窯などによる作陶活動にも取り組んできたが、これまでの焼物になかった表現を求め、原始的な「穴窯」による作品制作を開始。穴窯では炎が均一に当たらないため、炎の当たり具合によって陶器の表面の表情、色が変化する。中でも色は、焼き上げる過程で灰釉と交じり合いながら多様な色が生まれ、作品の表面で美しく調和している。しかし、炎が平均的でないため制作は難しく、窯入れした作品のうち、実際に完成するものは10分の1程度だという。

今回は、昨年中国で開かれた「日・仏・中現代美術世界展」でパリ国際サロン賞を受賞した作品「雲の輝き」も展示。また、無垢(むく)の木に陶器で作ったモチーフを張り付けた「陶板」は、これまであまり発表してこなかったもので、一般に披露するのは今会場が2カ所目となる。

市瀬さんは「平均的でない作品の中にある柔らかさ、色合いを見ていただければ」と話していた。

入場無料。午前11時縲恁゚後6時。 -

氏原暉男信大名誉教授の出版記念講演会

ソバの特性からミャンマーにおける麻薬撲滅を目的とするソバ栽培に携わった経験まで、ソバに関するさまざまなことををつづった著書『ソバを知り、ソバを生かす』を10月に出版した氏原暉男信州大学名誉教授(73)=南箕輪村=による出版記念講演会が12日、伊那市西箕輪の羽広荘であった=写真。知人や友人など約30人が集まる中、氏原氏は8年間に及ぶミャンマーでの取り組みとその思いについて語った。

講演会は氏原氏の知人有志らが企画し、実現したもの。

氏原氏は、本の中でも触れているミャンマーで取り組んだソバ栽培による麻薬撲滅プロジェクトについて当時の様子や、その後の変化など紹介。

当時は山岳地帯に住むいくつかの少数民族が麻薬の原料となるケシの栽培を行い、それを売った現金収入で生計を立てているという状況にあったが、そんな中、その代替作物としてソバを普及させるプロジェクトを開始。各地を巡回しながらソバ作りについて指導し、最盛期には800ヘクタールまでソバの栽培面積を拡大し、アヘンの生産量をピーク時の半分に減らすことを実現したことを示した。

最後に「この国(ミャンマー)では、まだまだ少数民族の意見が中心部へ届かないというのが現状。だからこそ、渡したこれからもこの国を温かく見守り、一緒にやっていきたい」と今後への思いを語った。 -

大芝荘などに「俳句と花の写真」作品展示

南箕輪村北殿の酒井昌好さん(72)が、俳句と花の写真を組み合わせた作品を大芝荘とフォレスト大芝に展示している。

新作10点で、伊那市の仲仙寺に咲くササユリの写真に添えた句は「笹百合や千年杉の枝の下」、大芝高原で撮影したホタルブクロに「高原の風が育てる釣鐘草」、ジャガイモの花の写真に「馬鈴薯の摘み捕る花の美しき」などがある。

俳句誌「みすゞ」「河」「欅」などの同人で、上伊那俳壇会長や各地の俳句大会の選者を務めた。4年前から俳句と写真の組み作品を展示、発表している。

酒井さんは、「満開の桜、赤いカンナ、大輪のクジャクサボテンなど花の美しさに魅せられ、無心に写真を撮る。俳句は撮影したときに自然に出てくる」という。年明けには、大芝の湯での作品展も予定しており、「多くの方にご覧いただきたい」と話している。 -

箕輪町特産07年産「まつぶさわいん」17日発売

箕輪町の特産品07年産「まつぶさわいん」が完成し13日、栽培研究に取り組む「箕輪町まつぶさ会」(17人、渕井英宏会長)の役員、町理事者、議員らによる試飲会が町役場であった。「酸味が抑えられ、飲みやすい」と好評で、17日から町内を中心に小売酒販店で販売を始める。

マツブサはモクレン科の落葉性つる植物で、秋に黒紫色の実を付ける。今年は、昨年の2倍以上、4年ぶりの豊作となり1264キロを収穫した。「夏の暑さと適度な雨でマツブサにとっては天候に恵まれた」といい、発足当初から比べると栽培面積は減少したものの、収量は上がった。

下伊那郡松川町の信州まし野ワインで醸造したマツブサ果汁100%の原酒。アルコール分8%。500ミリリットルビンで限定1500本。1本1850円(税込)。

渕井会長は「町の特産品としてご愛顧いただきたい」とあいさつ。平沢豊満町長は、「皆さんのご努力で今年も素晴らしい自然の贈り物、ワインができた。町も特産品として宣伝したい」と話した。 -

年忘れは花巻き寿司で、ともいきの会が楽しんで

宮田村町二区の交流グループ・ともいきの会(矢亀誠一会長)は13日、駒ケ根市ふるさとの家に出かけ「花巻き寿司」づくりに挑戦した。今が見頃のサザンカを巻き寿司の図柄にし、約30人がワイワイにぎやかに楽しんだ。

忘年会をかねて訪れた一行。地元の農村女性でつくる「百笑塾」の小平つた子さんから指導を受け、さっそく体験した。

ヤマゴボウ、ホウレンソウ、サクラデンプンを具材にして巻き寿司に。その断面を切ると、見事なサザンカの図柄が花開いた。

パッと笑顔の花も咲き、「きれいなもんだ」と歓声も。巻き方の力具合によって若干図柄も変わったが、「個性が出るんだね」と喜んだ。

みんなで会食し「キレイでおいしい。正月につくってみよう」と会話も弾んだ。 -

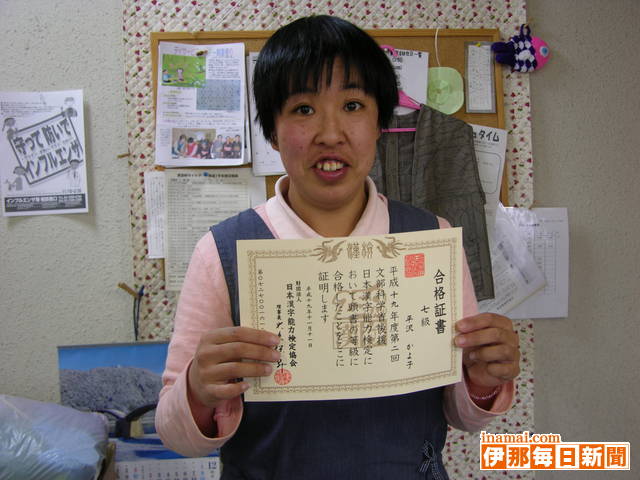

平沢さん漢字検定7級合格

宮田村福祉作業所に通う平沢かよ子さん(33)=新田区=が2度目の受験で、見事に漢字検定7級に合格した。一時はあきらめかけた目標を乗り越え「次は6級を目指したい」と意欲をみせている。

平沢さんが漢字に強い関心を持ち始めたのは、昨年の誕生日にもらった一冊の参考書。以来、勉強を続け今年2月の試験で8級に合格した。

その後、7級に向けて勉強をさらに進めたが、1回不合格となり頓挫しそうな時期もあった。

「一時はあきらめようと思ったけど、やって良かった」。毎日30分間集中して勉強し、10月の試験では200点満点で163点と高得点。合格ラインを20点以上上回った。

「漢字は作文を書いたりするのにも役立つ。もっと勉強して来年の6月には6級を受けたい」と目を輝かす。 -

井上井月真筆集 伊那市に寄贈

漂泊の俳人井上井月(1822縲・7年)の没後120年を記念し、研究家や愛好者でつくる「井月顕彰会」が「井上井月真筆集」を新葉社(飯田市)から刊行した。10日、解説などを担当した会員の春日愚良子さん(伊那市美篶)と竹入弘元さん(同市荒井区)らが同市役所を訪れ市に真筆集1冊を寄贈した。

本は1年以上にわたり、伊那谷の井月立寄り先や所蔵家の家を回り、真筆をカメラマンとともに撮影して歩いて集めた俳句や書簡など約500点を収録。春日さんは「これだけ多くの人が大事に所蔵していることは、井月の人柄、書いた書のよさがあるから。今でも根強い人気」と話している。

刊行を記念して、来年1月22縲・7日、伊那市立伊那図書館で展示会を実施。同1月には、解説を担当した作家で評論家の村上護さん(東京都)らを招いた講演会を開く予定だ。

10月中旬に刊行した真筆集は限定300冊を製本、一冊2万9800円で販売している。問い合わせは、新葉社(TEL0265・22・2232)へ。

井月真筆集を寄贈する春日さん(左)と竹入さん -

カリンを使った料理講習で地産地消

農村女性ネット上伊那箕輪支部は9日、箕輪町で農業をしている女性の集まり「野良っ娘の会」の会員に呼びかけ、Aコープ箕輪店で地産地消セミナーを開いた。約30人が集まり、町特産のカリンを使ったジャムなどを作った。

カリンはジャム、カリン酒にして調理。そのほか、JA上伊那農政対策委員会の「米の消費拡大事業」で提供のあった米やしめじ、牛乳を使って「かぼちゃのポタージュ」「きのこの春巻き」「炊き込みご飯」を作った。

セミナーはカリンを使った料理を学び、特産品の消費拡大を狙う目的で、この日、作った料理は会員らで試食し、感想を農村女性ネットに報告。会員らは各家庭に帰り、レシピを周囲に普及していくという。

カリン酒を作る「野良っ娘の会」のメンバー -

第3回かんてんぱぱ小学生絵画コンクール、かんてんぱぱ賞に新山小2の両角あずささん

伊那食品工業主催の「第3回かんてんぱぱ小学生絵画コンクール」の入賞者が決定し、最優秀賞の「かんてんぱぱ賞」に、大豆収穫の様子を描いた新山小学校2年、両角あずささんの作品「大きい大豆がとれたよ」が選ばれた。

個人賞の表彰式は来年1月19日の午前11時より、伊那市西春近のかんてんぱぱホールである。また、1月12日縲・月11日には、同ホールに応募作品全作品を展示する。

入賞者は次のみなさん。

◇かんてんぱぱ賞=両角あずさ(新山2)

◇伊那市長賞=中村美貴(伊那東6)

◇伊那市教育長賞=伊藤羅奈(西春近北6)

◇金賞=蟹沢美友(手良1)小牧薫(富県4)大脇愛菜(東春近6)

◇銀賞=竹内健人(新山1)三沢由芽(西春近北1)赤羽大輝(西春近北4)吉越さやか(高遠4)畑茉莉亜(伊那東5)佐藤璃奈(伊那北6)

◇銅賞=宮島真季(伊那1)御子柴拓馬(伊那2)土田金太郎(西春近北2)西條雄真(高遠2)伊藤大輝(伊那東3)岡田敏輝(長谷3)後藤彩乃(伊那北4)竹沢梨夏(高遠4)田中理土(伊那5)大槻あこ(手良5)城倉瞳(手良5)武田達也(伊那西6)

◇入賞▼低学年の部=高野歩有、近藤日向、

藤井孝仁、溝口開人(以上伊那1)春日悠太郎、西川寛也(以上伊那東1)池上玲奈、伊東竜輝、春日莉杏、高橋夏音、中島友希、林美吹、日野恵梨、松島さら、三澤駿一、矢島彩聖(以上伊那北1)井上真由香、細井彩夏(以上新山1)小松駿介、小松真都、西村颯斗、平沢弥彬(以上美篶1)井上亜聡、清水建次郎(以上東春近1)川島大和、木下俊輔(以上西箕輪1)中村麻白(西春近北1)網野舞優、酒井龍一(以上西春近南1)多田羅花梨(高遠北1)牛山遥奈、中山拓也、西村幸太(以上長谷1)沖本優弥、小椋祐哉、ハムリ阿太夢(以上伊那2)中村はつき、橋本健、溝上翔子、八木丹依那(以上伊那東2)木平尚、寺澤こずえ(以上西箕輪2)城倉景(西春近北2)有賀みゆ、中嶋由貴、松下聖(以上西春近南2)柿木成美、池上十五(以上高遠2)▼中学年の部=北原明日香、百瀬有里、山崎拓(以上伊那3)小日向佑斗(伊那東3)赤羽真弥、竹澤知央(以上伊那北3

)竹村菜津、寺澤顕子以上新山3)酒井茉弥子(手良3)小林秋奈、三澤裕太郎(以上東春近3)矢島侑希(西箕輪3)北村真帆、平澤直哉(以上西春近北3)西村翔馬(西春近南3)中島幸歩、吉田那緒(以上長谷3)高嶋海来(伊那4)小椋凱斗、藤本裕大(以上伊那東4)兼子周平、山田茜(以上伊那北4)竹松幹生(富県4)吉田葵(新山4)登内翔太、向山雄飛(以上手良4)小笠原あみ(東春近4)有賀裕樹、小池裕香(西箕輪4)寺本聡美(西春近北4

)北原悠哉(西春近南4)北原ひかり(高遠北4)小松裕太郎(高遠4)市ノ羽宏樹(長谷4)▼高学年の部=

飯島明日水、久保村知華、播摩里紗(伊那5)武田春星、宮澤里奈(伊那東5)橋爪栞奈(新山5)登内彩香(手良5)中村慧太(東春近5)白鳥聖乃(西箕輪5)野溝ゆきの、宮下真皓(以上西春近南5)伊藤詩帆(高遠北5)熊井水渡(伊那西6)伊藤和也(伊那東6)小林裕子、田澤颯斗(以上伊那北6)伊澤桃、橋爪未来(以上富県6)寺澤・ス子(新山6)酒井貴幸(東春近6)馬場清秀(西春近北6)北林大地、黒河内貴良(以上西春近南6) -

光前寺で福だるま名入れ始まる

今年も残すところ半月あまり竏秩B駒ケ根市の古刹光前寺(吉沢道人住職)では商店や企業、個人などが商売繁盛や家内安全の願いを託して依頼した福だるまの名入れ作業が始まっている=写真。本坊の座敷にうず高く積まれた赤や金、白など、大小さまざまのだるまに囲まれた吉沢住職が筆を手にして一つ一つのだるまに丁寧に名前を書き込み、職員が白で縁取りをして仕上げている。吉沢住職は「皆さんにとって来年が良い年になるよう心を込めて書いています」と話している。作業は来週にかけて最盛期を迎える。

寺では正月に販売するだるまを例年並みの約1500個用意。このうち注文に応じて名入れをするのは約250個という。名入れの申し込みは20日すぎまで受け付けている。 -

伊那ぶどう・ワイン開発プロジェクトキックオフ・フォーラム開催

遊休農地の解消と伊那ブランドのヤマブドウワインの特産品化を目指す「伊那ぶどう・ワイン開発プロジェクト」を本格始動する伊那市と信州大学農学部は11日夜、「キックオフ・フォーラム」を市の生涯学習センターで開いた。約160人の聴衆が集まり、ヤマブドウワインの秘めた可能性について耳を傾けた。

基調講演では、山梨大学大学のワイン科学研究センター長の高柳勉教授が、ワインやその作り方に関する基礎知識について講演=写真。

高柳教授は、ワイン造りそのものはシンプルである一方、現在多様なワインが生産されている要因について(1)品種(2)気候、地形、土壌(3)作り手の意思竏窒ェ深く関係していることを説明。同じ品種のブドウであっても、栽培地の気候、土壌により、その味わいが変化するほか、醸造方法やその時に用いる道具の違いが、ワインの個性を作り出していることを示した。

また、ワインには非常に多くの香り成分が存在しており、その香り成分も、果実に由来するもの、発酵に由来するもの、樽(たる)に由来するものなど、さまざまであることを語った。

また、今後同プロジェクトに協力する信州大学農学部附属アルプス圏フィールド科学教育研究センターの春日重光准教授、大学院農学研究科の濱渦康範准教授による講演もあり、この地に適した高機能性ブドウ品種を育成や、ブドウの健康増進機能などについて語った。 -

伊那市で交通安全街頭啓発

飲酒運転の根絶、高齢者の交通事故防止などを重点に31日までの21日間活動する「年末の交通安全運動」が11日始まった。初日、伊那市役所前の市道にも交通指導所が設置され、市交通安全協会連合会や伊那警察署ら関係者約80人が街頭啓発した。

年末の運動には毎年、山寺義士踊り保存会の協力で、参加者たちが赤穂浪士の装束で身を固め、「交通事故打ち止め」の啓発活動を展開。「年末の交通安全運動が始まりました。安全運転をお願いします」などと信号待ちのドライバーに呼びかけ、啓発チラシやティッシュなどを配った。

10日現在、伊那署管内で発生した交通事故件数は491件で前年と比べて1件増、けが人は624人で9人増加。死者は2人で5人減少している。交差点内、女性が被害者となる事故などが増加しているという。

義士踊りの衣装で交通安全を呼びかける参加者たち -

年末特別警戒で街頭啓発

「地域安全縲恃Nの暮れ みんなでつくろう 安心の街縲怐vなどををスローガンに掲げる年末特別警戒が11日、県下一斉に始まった。31日までの21日間、車上狙いや振り込め詐欺、子どもの連れ去りなどの事案に対し、地域住民の警戒意識を高める運動を繰り広げていく。

初日は、伊那市の大型店3カ所で、市防犯協会女性部、伊那エンジェルス隊、伊那少年友の会、伊那署が協力し街頭啓発活動を行った。計約40人が分かれ、各店舗前で「年末特別警戒中」の旗を掲出し、買い物客に啓発チラシなどを配った。

伊那署では、同署管内でタイヤ盗が増えているため、未然防止の注意を促している。盗難場所はアパートが多く、発生している個所は軒下が中心。本年1月から管内で23件の盗難が発生している。

市内の大型店で啓発運動をする防犯ボランティアのメンバー -

信大農学部「ゆりの木」でパネル展「ひと・むし・たんぼ」

伊那谷在住の農家や研究者でつくる「ひと・むし・たんぼの会」(会員15人、小川文昭代表)によるパネル展「ひと・むし・たんぼ」が21日まで、南箕輪村の信州大学農学部構内にある「食と緑の科学資料館・ゆりの木」で開かれている。田んぼの生き物などを撮影した写真にメンバーの思いを添えたパネルなど30点と、田んぼに生きる生物の標本などが並び、身近にありながら普段なかなか目にすることのない田んぼの生物たちの姿を伝えている=写真。

パネル展は農家や農に関わる研究者などが普段感じていることを表現する場として始めたもの。これまでも伊那市内や東京都内で開催してきたが、今回は学生へのPRも兼ねて信大で企画した。

農家ならではの視点から田んぼや畑に生きる生き物を見つめたパネルのほか、四季折々に見られる生物を紹介したパネルなどもあり、農とともの生きる生き物たちの生き様、それを見つめる農家や研究者の思いが映し出されている。

小川さん(46)=伊那市美篶=は「農家は知らず知らずのうちに生産活動を通じて網目のようにからみ合った生き物の営みを作り出している。それは意識しなくても毎年作り出されているが、農業が持っている本来の深い価値を知ってもらえれば」と話していた。

入場無料。午前10時縲恁゚後4時(16日は休館日)。

また、15日には同会のメンバーで『田んぼで出会う 花・虫・鳥』(築地書館)を出版した久野公啓さんによる記念講演会もある。聴講無料。午後1時半縲恁゚後3時。場所は「ゆりの木」

展覧会、講演会に関する問い合わせはひと・むし・たんぼの会(TEL73・7548)小川さん、または信州大学農学部(TEL77・1401)渡辺さんへ。 -

長野県高齢者作品展入賞者巡回展

県長寿社会開発センターによる「長野県高齢者作品展入賞者巡回展」が14日まで、伊那市駅前ビル「いなっせ」の2階展示ロビーで開かれている。日本画、洋画、彫刻、手工芸、書、写真の6部門で各賞を受賞した40点が、訪れた人の目を楽しませている=写真。

高齢者同士の交流や生きがいづくりなどを目的として毎年開催している「信州ねんりんピック」。高齢者作品展もその一環として開催しているもので、60歳以上を対象として作品を募集したところ、今年は246点の応募があった。巡回展は各部門上位7賞に入賞した作品を一堂に集め、県内3会場で開催している。

上伊那からは洋画、手工芸の部で入賞した2人の作品が展示されている。洋画の部で長野市長賞を受賞した駒ヶ根市の小松茂郁さんの作品「ラジオとスリッパ」は、色彩のコントラストが印象的な作品。また、手工芸の部で長野県社会福祉協議会長賞を受賞した箕輪町の高橋修司さんの切り絵「川遊び」は、細部まで細かく表現された切り絵が、川遊びの楽しげな情景を伝えている。

入場無料。午前9時縲恁゚後5時(最終日は正午まで、12日は休館日)。 -

大芝の湯で「キープ」作品展

NPO法人障害福祉地域生活支援センター「キープ」は31日まで、南箕輪村の「大芝の湯」展示スペースで施設利用者の展示会を開いている。

同センターは障害児の預かりを中心として活動する団体で伊那市、辰野町、飯田市にそれぞれ事業所がある。キープ伊那には現在130人以上が登録している。

今回展示した作品は、キープ伊那、辰野の利用者たちが同施設の色遊びイベントや放課後にキープで過ごす時間に生まれたちぎり絵など約40点。中でも緑や赤、青などさまざまな色が塗られたキャンパスに、KEEPの文字やイラストが張ってある大きな絵は、廊下を通る人たちの目を引いていた。

「大芝の湯」の営業時間は、午前10時縲恁゚後9時30分(木曜日定休)。7日からは大芝高原で作られた「大芝いちご」が売店に並んでいる。700縲・00円。 -

こどもたちのクリスマス会

#(見出し)

伊那市内の母親たちによる子育て支援団体「子どもネットいな」は11日、未就園児の親子を対象にした「こどもたちのクリスマス会」を伊那市駅前ビル「いなっせ」で開いた。市内を中心に親子100組約200人が参加し、手品や歌などを楽しんだ。

「子どもネットいな」では子育て支援のために、「ちびっこ広場」の管理に加え、さまざまなイベントを催している。クリスマス会は、イベントを通して母親にはリフレッシュしてもらい、子供たちにはほかの子供と会う機会として、毎年開いている。

鈴の音とともに2人のサンタが登場すると子供たちは、大喜び、「サンタさんは何が好きですか」「サンタさんは何歳ですか」などの質問をした。

サンタと一緒にジングルベルなどのクリスマスソングを元気に歌い、帰りには一人ずつサンタからプレゼントを受け取った。 -

中割地区農集排20周年祝賀会

駒ケ根市の中割地区農業集落排水管理組合(下平基雄組合長)は8日、農集排供用開始20周年の祝賀会を中割区の市農業担い手センター至誠館で開いた。関係者約40人が出席し、建設当時の出来事を思い出しながら苦労話に花を咲かせた。下平組合長はあいさつで「今年、奇しくも市内8地区すべての農集排が完成したが、この地区が最初だったことを思うと感慨深い。ほかの地区に先駆けて快適な生活を享受できたことはありがたかった。今日は苦労をともに振り返り、明日からのステップにしよう」と呼び掛けた=写真。中原正純市長は「協働の模範として先進的に取り組んだ事業。今後もさらに快適で住み良い地域になってほしい」と祝辞を述べた。

同地区の農集排は1988年に市内で初めて供用を開始した。 -

高遠町「みろくそばの会」 恒例そば祭り

伊那市高遠町弥勒の有志でつくる「みろくそばの会」(23人・池上裕敏会長)は9日、弥勒多目的集会施設で11回目となる恒例の「みろくそば祭り」を開いた。地区内のみならず市内外から途切れることなく人が訪れ、会員が手打ちした新そばを味わった=写真。

みろくそばの会は、地区内の休耕田の荒廃防止のため94年に発足。現在は約90アールの畑を利用してソバを栽培している。97年から地区住民に感謝の気持ちを表わそうとそば祭りを開き、毎年、祭りを心待ちにしているリピーターが多いという。

会員が午前11時スタートの祭りに向け、朝からそば打ちを開始、本年は約400食を用意した。次々と訪れる客の波に会場は満席となり、毎年楽しみにしていた人たちは「うまい」とうなづき合いながら味をたん能した。

池上会長は「ソバの収穫時期になると、毎年祭りを楽しみにしている人たちから連絡がくるほどの人気。始めた当初には、思ってもいなかった反響があり喜んでいる。期待に答えられるよう、これからも続けたい」と話している。

新ソバの味に舌鼓を打つ来場者たち -

おさべ親王がトーテムポールに

青少年の健全育成に力を添える宮田村のグループ・芽ぶきの会(細田悦子代表)は8日、村にゆかりの他戸(おさべ)親王伝説をデザイン化したトーテムポールを新田区の村総合公園ふれあい広場に設置した。「子どもたちをを見守る広場のシンボルとして愛してもらえれば」とメンバーは期待を寄せている。

トーテムポールの設置は、昨年の村民会館前芝生広場に続いて2基目。2月に伐採したヒノキを乾燥させ、9月から手づくりで作業を進めてきた。

昨年は親子3代の家族を図柄にしたが、今回は村が・ス梅の里・スと呼ばれる由縁になったとされる親王を採用。豊かな水環境に恵まれた村をイメージさせる滝の絵も描いた。

広場管理棟脇に半日かけて設置。数メートルの高さがあり、広場で遊ぶ親子を望むように立てられた。

「このトーテムポールを目印に集まったり。そんな風に使ってもらえたらうれしいですね」とメンバーの笑顔がこぼれた。 -

冬至のユズ湯、一足早く

「温まるし、いい香りだね」-。中川村の望岳荘で8、9日、冬至(22日)を前に、一足早くユズ湯を提供している。

村内産のユズ、約15キロを男湯、女湯に浮べた。

温暖な気候でユズが採れる中川村ならではのサービスに、来場者は大喜び。

ユズはミカン科、体を温め、血行を促進し、冷え性、神経痛、リューマチなどの症状緩和などの効能がある。

入場者は「ユズがたくさん入って、香りがいい」と話していた。 -

金城次郎一門作陶展 ベル伊那

国指定重要無形文化財(人間国宝)の陶芸家、故金城次郎さんの作品などを展示販売する「金城次郎一門作陶展」は11日まで、伊那市日影のベルシャイン伊那店2階文化ホールで開いている=写真。

おおらかで、心温まる素朴な器を作った琉球陶器で唯一の人間国宝の次郎さんや長男敏男さん、長女宮城須美子さんらが手がけたマグカップや湯のみ、皿など200点を出品。次郎さんの貴重な初期の品もある。

作品は魚(グルクン)が笑い、エビが舞っている絵柄の「魚文」が特徴で、青、茶、緑色の三彩の釉薬が色鮮やか。生活食器のなかには、沖縄の人々が昔、水筒代わりに使った「抱瓶(だちびん)」なども並んでいる。

午前10時縲恁゚後6時(最終日は午後4時)。 -

バイパス開通プレ・イベント

国道153号線伊南バイパスの駒ケ根工区全線が15日に供用開始されるのを前に8日、開通記念のプレ・イベントが現地の道路上で開かれた。国土交通省飯田国道事務所と駒ケ根市主催。ほぼ完成した道路を見ようと多くの家族連れなどが集まり、駒ケ根太鼓子ども連の太鼓演奏や記念植樹などで一足早く開通を祝った=写真。真新しい舗装の路上では地区対抗の大縄跳びや綱引き大会、大道芸などのイベントのほか、ミニSLやバッテリーカー、建設機械の試乗や、竹とんぼ、繭、針金細工などのクラフト体験が多彩に催された。先着100人にはアルストロメリアがプレゼントされた。

中原正純市長はあいさつで「バイパス開通はまさに悲願だった。伊南地区の発展に大きく寄与貢献してくれることだろう」と述べた。

伊南バイパス駒ケ根工区は延長4・2キロ。今回開通するのは福岡縲恷s道中通り線の延長1・3キロ。15日には駒ケ根大橋の銘板除幕式などに続いて式典が行われ、午後2時に一般供用が開始される。 -

箕輪町警部交番に支援物資

箕輪町警部交番連絡協議会(小林紀玄会長)は6日、町の安全のため歳末特別警戒のパトロールに励む交番の署員に支援物資を贈った。

協議会は夏と冬の年2回、支援物資を届けている。今回は役員8人が訪れ、小林会長が「師走を迎え、事件事故の多発の時期になった。町民が安全で安心して暮らせるよう、署員の皆さんに頑張っていただきたい」とあいさつし、切りもち20キロ、栄養ドリンク50本、カップ麺14ケースを贈った。

倉田千明所長は、「夏、冬の支援は非常に励みになる。寒くなるので温かいものをいただき、頑張りたい」と感謝した。

贈呈式後の役員会で、所長から町の治安情勢の説明も受けた。今年は犯罪、事故ともに昨年より減少。今年1月から11月末まで刑法犯は151件(前年比41件減)。交通事故は人身事故94件(前年比17件減)、物損事故は10月末までで431件(同51件減)。交通事故で後退時の衝突が目立つため、後方の安全確認の呼びかけもあった。 -

長谷にぎやかい

6月に発足した伊那市の「長谷にぎやかい」(指田志恵子代表)。地域の活性化を願い、まちづくり活動を展開する。長谷在住・出身者、そして長谷を応援したい人が集まっている。名前の通り、長谷をにぎやかにしたいと願う人であれば、だれでも入ることができる。会費も、会則もない。できる人が、できることをやる。

指田代表は言う。「地域づくりは自分おこしです」と。「合併して地域が寂しくなったと感じたが、ようやく住民が行動を起こし、変わり始めた。汗と笑いで、この地域に住んで良かったねと言えるまちにしたい」

長谷にある道の駅「南アルプスむら」のメルシーを拠点の場として活用。「人はおもしろいこと、楽しいことを探している。そういうところに人は集まる」と情報発信や人と人とを結びつける交流の場にしたいと考えている。

本年度は、フリーマーケット「ありがとう市」をはじめ、ジャズピアノコンサート、着物のリフォーム講習会(ちゃんちゃんこ作り)など6つの事業を組んだ。

初めて開いた「ありがとう市」には不用になった衣類、アクセサリー、日用雑貨など15店が並んだ。中には、長谷循環バスが通る風景を題材にしたイラスト販売や似顔絵コーナーも。

おもちゃ1個でも売ることができるのが特徴で、子どものころから、まちづくりに参画してほしいと願いを込めている。

今後も継続していく。

また、子どもの立場に立ったマップ作りも準備中。地域資源や食べ物など長谷の魅力をまとめたいと構想を練る。

24日には「ありがとうピアノコンサート竏茶Nリスマス・イブに聴くジャズピアノの調べ」がある。

企画を組むにはエネルギーがいる。気持ちがあっても、あと一歩を踏み出せない人もいる。「一緒にやろうよと肩をたたき、力を合わせながら、地域をにぎやかにする行動をしたい。自分の住む地域は、自分たちで創造しなければ良くならない」と背中を押す。 (湯沢康江) -

公正な入札を実現する伊那市民の会 勉強会

伊那市土地開発公社発注の測量、設計、許認可業務に不正入札疑惑があるとして、市監査委員に対し住民監査請求を提出した「公正な入札を実現する伊那市民の会」(若林敏明代表)は9日夜、市駅前ビルいなっせで勉強会を開き、代理人の松村文夫弁護士が同公社の入札の実態などを解説した=写真。

同会の説明だと、公社発注の05年度契約分のうち予定価格1千万円以上の2件を一つの測量設計会社が予定価格の97・9パーセントの高率で落札。また、公社は地方自治法で認められていない「見積り入札」と称し、入札者が立ち会わず職員だけで開札するなどしたという。

勉強会には会員ら約30人が出席。松村弁護士は説明で、「入札金額の60パーセントは人件費と資材費となるため、残り40パーセントの管理費の範囲以内で金額を下げることはできたはず。それが予定価格の95パーセント以上となると談合と言える」と主張した。

会は市監査委員に対し11月20日、住民監査請求を提出。委員は今後、受け付けの翌日から60日以内に受理するかを含め審査し、監査結果を通知する。会はこの日、出席者に対し、公正な監査を求めるための請願書への署名を求めた。 -

「信濃路の山頭火」 出版記念フォーラム

山口県に生まれ全国各地を旅した漂泊の俳人、種田山頭火(1882縲・940年)の信州での旅の足跡を描いた文芸書「信濃路の山頭火」(ほおずき書籍)の出版記念フォーラムが9日、伊那市の市駅前ビルいなっせであった。同市美篶の俳人で信州井月会代表の春日愚良子さん(79)ら4人の著者が山頭火について語った。

山頭火(本名種田正一)は母親、弟の自殺を経験するなど苦難の末、出家して1926年から漂泊の旅を始める。信濃への訪問は34、36、39年の3回。30年にわたり伊那谷を漂泊した俳人、井上井月(1822縲・7年)を慕い、3度目の旅で念願叶い美篶にある井月の墓前に立ったという。

フォーラムでは、山頭火が3度の信州入りで作った俳句数十点を紹介。なかには井月の墓の前で作られた句もあり、酒好きの井月に酒好きの山頭火が持ってきた酒を親愛の情を込めて注いでいる様子を詠ったものなどもあった。来場した約50人は4人の著者が語る山頭火の魅力をメモするなど熱心に聞いた。

4人の著者が山頭火の魅力について語った -

中国人企業研修生と地元の野ひばりの会が食文化で交流

)

宮田村民会館で7日、中国人企業研修生と地元農村女性ネットグループ「野ひばり会(太田芳子会長)」が食文化で交流した。

清水村長の提案で初めて実施した交流会には、企業研修生は女性20人が参加し、水餃子づくりを披露。野ひばりの会は23人が集まり、手際よく、宮田特産のルチンそばを使って、二八そばを打ち、カボチャやサツマイモの天ぷら、かき揚などを調理した。

研修生は慣れた手つきで、ニンジンやネギなどみじん切りする様子を見て、太田会長は「庖丁さばきがいい。てきぱきして、気持ちがいい」としきりに感心していた。

また、研修生のリュウディさんは「初めて、声を掛けていただき、うれしかった。祖国のお母さんと料理をしているようで、楽しい」と笑顔を向けた。

天ぷらも揚がり、水餃子も煮えて、仲良く会食。それぞれの国の料理を味わいながら、親ぼくを深めた。

) -

みはらしの湯クリスマスの装い

伊那市西箕輪の日帰り温泉施設「みはらしの湯」は25日まで、同施設ロビーにツリーなどクリスマスの飾り付けをしている。

クリスマスの飾り付けは同施設で毎年恒例となっており、今年は先月26日から飾り始めた。

ツリー、サンタクロース、雪だるま、カボチャが出入り口前に並び、訪れた利用者たちを出迎えている。

みはらしの湯の営業時間は午前10時縲恁゚後9時半。

22/(月)