-

春らんまんのみはらしまつり

伊那市西箕輪の農業公園・みはらしファームで23日、「春らんまんみはらしまつり」があり、地元農産物の販売やさまざまな催しを楽しむ多くの来場者でにぎわった。

朝は多少の雨が降ったが、昼からは地元客だけでなく観光バスで訪れた県外者、高遠城址公園の花見ついでに立ち寄った人などがぞくぞくと集まった。

こどももちつき大会は、一列に並んだ子ども約20人が、順番を交代しながら挑戦した。小さい子どもも、親に手を添えてもらいながら「よいしょ」と励み、つきあがったもちは来場者に配られた。

今年から始めたアスパラ釣りも人気で、挑戦した人たちは「水中にある長細いアスパラをバランスよく引き上げるにはどこにフックを掛ければいいか」などを工夫して、春の味覚を釣り上げていた。 -

陸上競技場のツツジ

伊那市陸上競技場横のイワヤマツツジが見ごろを迎えている。観戦席上側の土手一面が赤紫色に染まり、競技場で練習する選手や散歩を楽しむ人の目を楽しませている。

ツツジの更に上には、ソメイヨシノが植えられており、ツツジの色が少しあせたころに咲き始める。施設を管理する担当者は「桜が咲くと、また違った良さがある」と話していた。

ツツジは5月上旬まで楽しめる。 -

輪の会研修会「花ずし作り」

農業や食に関心を持つ南箕輪村在住者でつくる「南箕輪村輪の会」は21日、村公民館で「花ずし」の作り方を学び合った。

「輪の会」は、家庭や地域の伝統料理のレシピ集作りを主な活動とし、信州大学農学部の学生とも交流。本年度は、調理実習をしながらの研修会で、会員それぞれが持つ知識を生かし、意見交換しながら活動を推進する。

06年度第1回は、上伊那農業改良普及センターの指導で「四海巻き」「バラ」2種類の花ずしを作った。花ずしは駒ケ根市や辰野町で取り組みがあり、農業改良普及センターは米消費拡大のため作り方を紹介している。

参加者は会員のほか一般5人、信大農学部の学生5人の計19人。

白いすし飯と、でんぷと梅の漬け汁を混ぜたピンクのすし飯を用意。卵焼き、かんぴょう、アスパラなどを使い、2人1組で見本通りにすしを巻いた。

「上手にできてるかね?」と心配しながら出来上がりを切ってみると、きれいに四海やバラの花になっていて「きれい!」「よくできた」と拍手も起こり感激した様子だった。 初参加の村内の女性は「とても楽しい。きれいにできました。忘れないうちに早速明日作ってみたい」と話していた。

花ずしを味わいながら、今回のもう一つの研修課題「効率的な時間の使い方」も考え合った。 -

シュワスマン・ワハマン第3周期彗星 地球に接近

伊那天文ボランティアサークル「すばる星の会」代表の野口輝雄さん(54)=伊那市西箕輪=が21日夜、シュワスマン・ワハマン(S・W)第3周期彗星の写真撮影に成功した。5月12日、地球に最も接近。同会では同月3日、一般を対象とした観察会を計画している。

21日午後11時すぎ、自宅の庭で撮影。地球に3千万キロまで近づいてきた彗星が、かんむり座のα星アルフェッカ近くを通過するのを同一フレームにとらえた。直径16センチ反射望遠鏡、キャノンEOSキッズデジタルボディーを使用。ISO1600設定、露出206秒で撮った。

12日には地球と月との距離38万キロの約30倍となる、1200万キロまで接近。野口さんは「光度が暗いわりには現在、尾が長く伸びている。近づいてくればもっと長く尾を引くと思う」と期待している。

およそ5・4年周期で接近するS・W彗星は1995年、数個に分裂し、10等級の明るさが6等級までに増光。それから2回帰目となる本年は、地球に大接近し、肉眼でも分かる彗星となって「夏の大三角」の中を通り過ぎるのを観察できるという。

5月3日(予備日4日)の「市民星空観察会」は午後9時から、伊那市の伊那西小学校校庭で実施。同彗星のほか、木星、春の星団を、すばる星の会会員の望遠鏡を使って観察する。参加費無料。問い合わせは、野口さん自宅(TEL74・7462)へ。 -

伊那小児童が東京ディズニーシーのステージで手作り楽器演奏

総合活動で手作り楽器に取り組む伊那市の伊那小学校6年仁組(赤澤敏教諭、33人)は5月9日、修学旅行で訪れる東京ディズニーシー(TDS)で楽器演奏を披露する。児童たちは毎日の練習に余念がない。本番は保護者有志らがバスツアーを組んで我が子の勇姿を見に駆け付ける。

仁組は4年生の2学期から手作り楽器に挑戦。笛師九兵衛(本名・北原有)さん=長谷村=の指導で、鳥笛やケーナ、太鼓など約10種類の楽器作り、演奏方法を学び、本年2月には市駅前ビルいなっせで単独コンサートもしている。

出演するのは「東京ディズニーリゾート・ミュージック・フェスティバル・プログラム」。音楽バンド、コーラス、ダンスなどさまざまなジャンルで活躍するアマチュアグループが毎日のように、入場者らを楽しませている。

保護者のアイデアで、同プログラムへ応募した。修学旅行(5月9竏・0日)の期間中に参加できれば竏窒ニ、選考のためのグループ紹介用のビデオテープを送ったところ見事、希望日に出演できることになった。

「花祭り」「ミッキーマウスマーチ」「ホールニューワールド」「コンドルは飛んで行く」の4曲(出演時間25分)の披露と、手作り楽器やクラスの活動も紹介。午前11時から、TDSドックサイドステージで演奏する予定だ。

本番に向けて児童たちは毎日、2時間ほどの練習に熱中。赤澤教諭は「外で演奏した経験がないのでどのくらい響くのか不安もあるが、子どもたちはお客さんを楽しませるための工夫に取り組んでいる」と見守る。

保護者有志は約20人参加のバスツアーを計画。発起人の小池秋男さん(48)=伊那市西町=は「子どもたちには楽しんでもらいたい。なかなか出演できるステージでもないので、一生の思い出になれば」と願っている。 -

伊那市に東春近小学校で不審者侵入対応訓練

伊那市の東春近小学校(橋爪伝校長、380人)と伊那署はこのほど、不審者侵入対応訓練を同校舎で実施した。職員らは訓練で、児童の安全確保と不審者対応の学校独自のマニュアルを再確認し、緊急時の対処方法を実践で学んだ。

訓練は3年目の取り組み。伊那署員が演じる不審者が、屋外と通じる、南側1階の2年東組の窓から侵入したとの想定で実施した。

不審者役は模造刃物を振り上げ「子どもはどこだ」などと大声を出して迫真の演技。2年東組の児童らは突然の出来事に驚いたものの、担任教諭が迅速に避難誘導したため、素早く逃げた。

不審者は集まった男性教諭らの制止を振りきって2階へ駆け上がるなどしたが、さすまたやほうきなどを持った7人の職員に囲まれると、壁に抑えつけられ取り押さえられた。

その間、犯人の行動などは校内放送で報告され、1階に教室のある1・2年生は体育館へ避難。残りの学年は安全が確保されるまで教室に立てこもった。

伊那署の生活安全課署員は総評で、避難する時に心がけてほしいことを注意。「先生の指示に従がって、単独行動はせず、皆で動くこと。自分の命ほど大切なものはないので、逃げているときに靴が脱げても引き返さないように」などと呼びかけた。 -

伊那市有線放送農業協同組合が総代会

伊那市有線放送農業協同組合(神田福治組合長)の第35回通常総代会が22日、県伊那文化会館であった=写真。総代約250人が出席し、06年度事業などの5議案を原案通り可決、承認した。

06年度事業では▽幹線等光ネットワークの配備と強化▽有線の付加機能・サービスのPRによる加入促進への取り組み▽保守保全への迅速な対応と放送の創意工夫、ホームページの活用・充実▽伊那市、JA上伊那との連携、提携関係の強化竏窒ネどを盛った。

今年度事業の中の一つとなる「IP電話サービス実施へ向けての実験と検討」については、5月の大型連休以降、実験を開始すると報告した。「IP電話」は電話をかける相手との間の通信経路を、インターネットを使用した電話ネットワークで、全国どこでも通信が可能になるという。

あいさつに立った神田組合長は、新規事業のIP電話などについて説明し「有線があってよかったと思ってほしい。末永く有線を愛してもらえるよう努力したい」と話した。

加入数は7420戸(前年度比59戸減)。 -

「伊那少年友の会」会員委嘱式 新会長に丸山義貞さん

伊那署は21日、「伊那少年友の会」の会員委嘱式を署内で開いた。2年任期に伴う委嘱替えで、会員は10人の退任者に代り、9人の新任者を迎えた計42人。新会長には丸山義貞さん=伊那市高遠町長藤=が選出された。

小嶋惣逸署長は「子どもたちの健全育成や、安心安全な環境を守ることは私どもや地域にかせられた任務。皆さんの力を持ち合わせて、次代を担う子どもたちを育てていきたい」とあいさつ。

退任者に対しては「元気で活躍すると共に、今後も指導、アドバイスなどの支援をいただければ」と感謝した。

伊那少年友の会は非行少年の早期発見、補導などを目的に活動。伊那、箕輪、南箕輪、高遠(長谷含む)の4ブロックで構成され、本年度の初仕事は「街頭犯罪抑止強調月間」の初日(5月1日)、大型店で街頭啓発のチラシ配りを予定する。

伊那署によると、昨年管内で発生した刑法犯の検挙人数221人のうち、少年補導人数は全体の43パーセントとなる96人。このうち万引き、自転車盗などの犯行手段が簡単で、動機が単純な非行「初発型非行」が約6割を占めている。 -

ベル伊那で「日本画・洋画・版画大絵画市」 25日まで

伊那市日影のベルシャイン伊那店2階文化ホールで25日まで、展示販売会「日本画・洋画・版画大絵画市」が開かれている=写真。国内外の現役、物故作家約50人の作品、約80点が集まる展示会となっている。

0号縲・5号サイズを2万円から1千万円で販売。文化勲章作家の奥村土牛のリトグラフ「聖牛」、藤田嗣治の銅版画「魅せられたる河・ヴァンドーム」、葛西四雄の油絵「戸隠」などの注目作品が並ぶ。

関係者は「日本を代表する作家たちの版画から、人気作家の自宅に飾りやすいサイズの作品を特別価格で提供しています」と呼びかけている。

午前10時縲恁゚後6時(最終日は午後4時)。 -

ぱぱ・針であやなす糸の絵画(文化刺繍展)

全日本文化刺繍(しゅう)協会伊那ローズ支部(会員20人、田中清子支部長)は24日まで、「針であやなす糸の絵画竏瀦カ化刺繍展」を伊那市西春近のかんてんぱぱホールで開いている。糸と針で美しく描かれた額装や軸装など約60点が、訪れた人たちの目を楽しませている。

伊那市の女性プラザ伊那、ペアーレ伊那の刺繍教室受講者や、個人参加者などでつくる同支部による展示会は2回目。50代縲・0代の女性が中心で、最高齢は84歳。今回は、駒ヶ根市の知的障害者総合援護施設・西駒郷で刺繍を学ぶ3人も作品を出展している。

糸の濃淡や、刺し方の違いで遠近感や立体感が表現できるため、花、動物、風景など、さまざまなモチーフを、日本画や洋画、水墨画風に表現している。

田中支部長は「何年も継続してやっている人もおり、手の込んだ作品もある。ぜひ見に来てほしい」と話していた。

入場無料。午前10時縲恁゚後5時。 -

遺族会が平和の誓い新たに招魂碑を清掃

宮田村遺族会(春日要会長)は20日、武道館横にある戦没者をまつった招魂碑周辺の清掃美化作業を行った。不戦と平和の誓いを新たにしながら、国のために命を落とした人たちの霊をなぐさめた。

毎年、村の戦没者慰霊祭を前に作業。約15人が参加して、周辺の草刈りや植木のせん定、清掃などを行った。

「悲惨な戦争の歴史が希薄になりつつある。意識を高め、気持ちを新たに戦没者を慰霊したい」と春日会長。

会員は平和を実感しながら、黙々と作業を続けていた。 -

一面の菜の花が満開

宮田村北割区の真慶寺近くで、一面植えられた菜の花が見頃を迎えている。2戸の農家が「みんなに楽しんでもらえれば」と3年前に種付け。・ス黄色のじゅうたん・スは目に鮮やかで、南アルプスの残雪に映えている。

農地が隣り合う春日好章さんと春日甲子雄さんの2戸が栽培。以前は飼料用のトウモロコシを栽培していた畑を活用している。

満開となった22日も近所の人らが訪れ、花を摘んだり、写真撮影する姿がみられた。好章さんの妻・喜代ミさんは「箕輪など遠い所からも来てくれる。純粋に花を楽しむだけだが、喜んでもらえたら」と話していた。

今月いっぱいが見頃だという。 -

ホタルを育てる連絡協議会結成

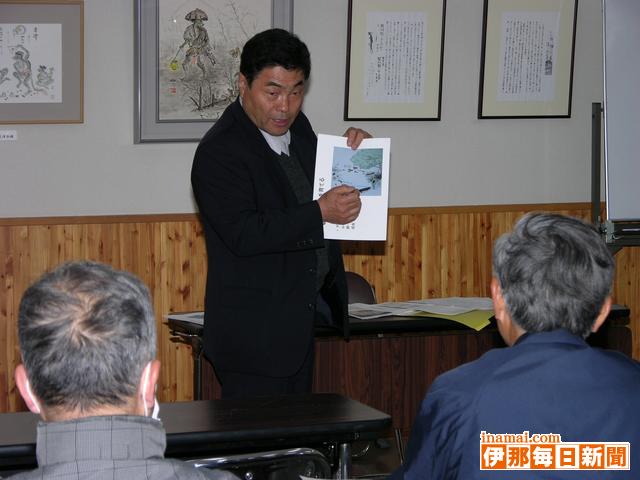

1992年に竜東地域の住民が中心になって結成し、ホタルの研究や養殖などを行ってきた「ホタルとアヤメの里づくりの会」(山口久人会長)とおもしろかっぱ館(小平容大館長)は、呼び掛けを受けて趣旨に賛同した市民ら約10人らとともに20日夜「ホタルを育てる連絡協議会」を結成した。かっぱ館で開いた説明会で会則案が承認され、初代会長には山口さんが選出された。会は今後ホタルを育てる活動を市内全域に広げるための活動などを行っていく。

説明会に先立って行われた勉強会で、山口さんはホタルの生態や飼い方のこつなどについて熱心に説明=写真。参加者はメモを取ったり時折質問したりしながら、真剣な表情で話に聞き入っていた。

会は新規会員を募集している。問い合わせはおもしろかっぱ館(TEL81・4767)へ。 -

ポスト愛護週間

松島保育園児がポスト清掃

第44回ポスト愛護週間(15日から21日)の一環で21日、箕輪郵便切手販売協会がポスト清掃をした。松島保育園の年長園児が、箕輪郵便局前のポストをごしごしときれいに磨いた。

箕輪郵便切手販売協会の遠藤七資会長は、「ポストは大きな口を開けて皆さんが来るのを待っている。今日はポストを美しくして」。箕輪郵便局の田中幸一局長は、「いっぱい手紙を書いてあげて」と園児に呼びかけた。

年長園児71人は、10人ずつ交替に、雑巾でポストの口、上、横を何度も磨いてきれいにした。協会は、清掃のお礼に園児に折り紙を配った。 -

「子ども読書の日」23日

南箕輪村図書館でトーマス折り紙プレゼント

23日は「子ども読書の日」。南箕輪村図書館は23日に本を借りた人に、きかんしゃトーマスの「トーマス」か「パーシー」の折り紙をプレゼントする。

図書館所蔵の本「キャラクターいっぱいのおりがみ」に折り方が掲載されている。人気の本で借りる人も多いのだが、トーマスを完成させるのに8パーツ作って組み立てるため、「なかなかできなかった」という声が図書館に届いた。

このため、「子ども読書の日にプレゼントしよう」と初めて計画。トーマスとパーシーを50個ずつ、職員がせっせと折って作り上げた。出き上がりは横11・5センチ、高さはトーマス8センチ、パーシー7センチ。

プレゼントは希望者のみ先着100人。職員は「子どもたちが喜んでくれるといいけれど。図書館に来てください」と話している。 -

【記者室】4月の雪

桜泣かせの雪とでもいおうか。4月最初の雪は毎年のことだが、20日も過ぎて雪が降るとは。頑張って花開いたかと思いきや雨に降られ、あげくのはてに雪にまで。ようやく咲いた桜もびっくりだろう▼今年は陽気がおかしい。冬の大雪といい、4月なのに冬のような寒さといい、異常気象だ。地球がおかしくなってきているのだろうか。雪降る中、農家の人が田んぼで代かきする姿は初めて見た▼「今年は遅霜が来るかもしれない。何かが来る」と農業関係者。実際、霜注意報が出た。農作業が忙しくなる季節。こうも天候がおかしくては農業にも影響がでる。雪に濡れる桜を見て「桜シャーベットだ!」などとのん気なことを考えている場合ではないかもしれない。(村上記者)

-

伊那中央病院で防災訓練

伊那中央病院(小川秋実院長)で20日、夜間に出火したと想定した防災訓練があった。当日夜勤の医師や看護師など約40人が参加。初期消火、状況報告などの担当に分かれて訓練に臨んだ。

今月から3階西病棟の病床使用が開始されたのに伴い、消火班などの編成方法を一部見直した「自衛消防隊活動マニュアル」に添って訓練。任務遂行者が手順を熟知しているかなど、新マニュアルの問題点を浮き彫りにすることを目的に、初めて実施した。

火災報知器が作動すると共に、出火場所の近くで働く職員から順に現場へ集合。消火器などで初期消火をしたり、被害状況を本部指揮官に伝えるなど、各自がそれぞれの担当任務に取り組んだ。

訓練が終了すると、伊那消防署の塩原正美予防係長が講評。「自分の役割が分かっていない部分もあり、流れが悪かった。いざという時に迅速な行動ができるようにしておいてほしい」と呼びかけた。

小川院長も「反省点を参考にして、次回はよりよい訓練ができるよう心掛けてほしい」と職員らの気持ちを引き締めた。 -

結婚相談所合同引き継ぎ会

宮田村結婚相談所結婚相談員、補助員の合同引き継ぎ会が19日夜、村デイサービスセンターで開かれた。各地区1人づつ配置している補助員のうち、8人が新たに入れ替わったが、良縁につながるよう本年度も情報を細かに交換していこうと確認した。

同相談所の新井友也代表が昨今の状況を報告。「宮田村だけでなく、各市町村とも結婚難。見合いまでいっても、その後に続かない」と説明した。

村相談所の昨年度の実績は、紹介78件、見合い17件、来所登録が13件あったが、成婚はゼロ。近年は年間1、2件成婚していただけに厳しい結果となったが、交際しているカップルは複数ある。

同相談所事務局の村社協は「昨年度は準備期間ととらえ、今後に期待したい」と報告した。

権兵衛トンネルが開通したことで、本年度は今まで交流機会のなかった木曽谷の相談所との交流も計画。さらにアンテナを高くして、未婚男女の橋渡しを進めていく考えだ。 -

はら美術で野中ひろみ染織展

日展に3年連続入選した伊那市の染色作家・野中ひろみさん(59)の個展「過ぎし時と未来を綴ってVI」が20日から、伊那市旭町のはら美術で開かれている。日展、日本現代工芸展の入選作などを中心とした約100点が、訪れた人たちを楽しませている=写真。

野中さんは、古布に染めを施し、それを裂織にする「染織」という手法で自然の移り変わりなどを幻想的に表現している。

流れる雲の間に見える月を描いた「夜思抱月」、秋の紅葉に染まる八ヶ岳を表現した「愁麗」など、心象に写った神秘的魅力を表現。微妙な色合いが、作品を一層幻想的に引き立てている。

野中さんは「自然を見て感動する心を思い出したり、ほっとする気持ちを感じてほしい」話していた。

入場無料。午前11時縲恁゚後6時。25日まで。 -

石神家のミツバツツジ満開

飯島町七久保高遠原の石神家のミツバツツジが満開になった。

推定樹齢250年余、町内では最高齢とか。樹高3・3メートル、幹周1メートルと巨木。石神家の墓所をすっぽりと覆い、紅紫色の花を咲かせている。 -

西丸尾のしだれ桜満開に

中川村大草西丸尾の小松家のしだれ桜が満開になり、県内外から観桜客やアマチュアカメラマンが訪れている。

樹齢400年余の古木。緑の里山をバックに、伸び伸びと枝を伸ばし、樹形はすこぶるいい。

薄紅色の桜とレンギョウの黄色、桃紫色のミツバツツジがのどかな里の春景色をつくっている。 -

中村局長と城倉主任に公社総裁表彰

民営化に向けて、全局員の弾みに

宮田村宮田郵便局の中村文昭局長、城倉将英主任が郵政公社総裁表彰を受け、20日に同局で開いた郵政記念日式典で伝達した。同局は貯金、保険営業の両事業で信越支社長表彰も受章。局長表彰の2人とあわせ、全局員で来年10月の郵政民営化に向けて弾みをつけた。

中村局長と城倉主任は、郵便事業における成績と企画立案が高く評価された。

局長表彰は西村克弘主任と職員の小林美保子さん。ともに郵便事業の功績が認められた。

西村さんは式典で「民営化も迫りニーズ多様化の対応が求められる。信頼されるサービス提供のため、プロとしての自覚と責任を持ち、お客様の立場で愛される宮田局を目指す」と決意表明した。

中村局長も地域に密着した郵便局の良さを強調。

「これだけの住民サービスができる機関は他になく、民営化は残念。しかし、一度決まったからにはギアチェンジして、民営化でどうやっていくんだという気持ちならないと上手くいかない」と局員を激励した。 -

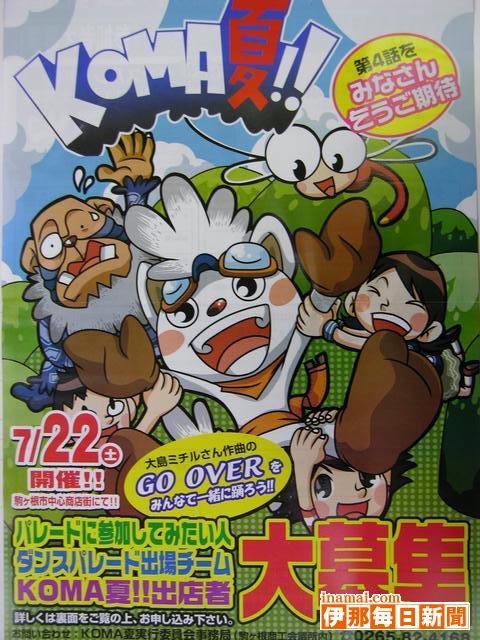

KOMA夏ダンス参加者募集

7月22日に駒ケ根市の中心商店街で開かれる恒例の祭り「KOMA夏!」のダンスパレードに出場するチームなどの募集が始まった。テーマ曲の『GO OVER(ゴー・オーバー)』や自由曲に合わせて踊るダンスパレードへの参加チームを募集するほか、今年の新たな試みとして小人数や個人での参加希望者の申し込みを受け付け、実行委員会がつくるチームに参加できることとした。チームの人数制限はなし。終了後に表彰がある。

会場での物品販売やパフォーマンスなどの申し込みも受け付けている。出店料金は基本3千円からだが、販売目的でなければ無料。テント、机、いす、照明は主催者が用意する。

問い合わせは駒ケ根商工会議所内KOMA夏実行委員会事務局(TEL82・4168)へ。 -

駒ケ根郵便局郵政記念日式典

駒ケ根郵便局(矢島和一郎局長)は20日、第73回郵政記念日の式典を開いた。一日郵便局長に駒ケ根警察署交通課の坂田真由美さんを迎え、郵便事業に貢献した関係者に感謝状、表彰状を贈ってそれぞれの功績をたたえた。矢島局長は「郵政公社がスタートして3年。3事業を取り巻く環境は厳しいが、民営化に成功し、職員一人一人が希望の持てる事業の推進に努めたい」と式辞を述べた。坂田さんはあいさつで「バイクで集配する職員の皆さんは特に交通事故防止を心掛けてほしい。まず止まり、安全確認の実行を」と安全運転を呼び掛けた。

受賞者は次の皆さん。

◇信越支社長感謝状▽貯金事業協力団体==エコーシティー・駒ケ岳◇駒ケ根郵便局長感謝状▽郵便事業協力団体=和信化学工業駒ケ根工場◇日本郵政公社総裁表彰▽30年勤続功労=加藤雅志局長代理▽保険(年度)営業優績局=駒ケ根郵便局◇支社長表彰▽保険(年度)営業優績者=唐澤孝明総務主任◇駒ケ根郵便局長表彰▽事業優績者=篠田俊道総務主任、中山康裕総務主任、近藤義勝主任、福沢元子非常勤職員 -

箕輪町消費者の会総会

箕輪町消費者の会(52人、唐沢順子会長)の06年度総会は19日、町福祉センターで開き、マイバッグ推進など事業計画を承認した。

事業計画は▽視察研修、学習会の実施▽マイバッグ・ボカシ・パックン・自然にやさしい石けんの推進▽消費者だより発行▽マイバッグの推進▽フリーマーケット実施▽女性団体連絡協議会への参加-。

スローガンにごみ減量や家庭の省エネ、新エネルギー導入などを掲げる。

会は05年度、マイバッグ推進のため「のぼり旗」6枚を作成。唐沢会長は、「会員と一緒に旗を会のシンボルとして事業を進めたい」とあいさつした。

来賓の平沢町長は、「行動する消費者の会。町として喜ばしく、バックアップしていきたい。会を中心に地球環境に優しいネットワーク作り、地域での啓蒙をしてほしい」と期待した。

06年度役員は、会長に唐沢順子さんを再任。副会長は丸山道子さん、会計は渕井和子さん。 -

萱野高原開きとミズバショウ祭り23日

箕輪町の萱野高原で23日、高原開きとミズバショウ祭りがある。トレッキングなど催しがあり、植物園ではミズバショウやザゼンソウが楽しめる。

午前10時からイベント開始。先着250人にとん汁、おにぎりを無料サービス。今春から、かやの山荘に食事処がオープンし、そば、うどん、五平もち、フランクフルトを販売。土産に名物「かやの高原揚げダンゴ」なども販売する。

「芽吹きのトレッキング」は午前10時半集合。(1)小鳥を呼ぶバードコール作り(2)樹木医に萱野高原の植物を教えてもらう(3)採ってきた葉っぱを天ぷらにして食べる-という3本立て。山歩きスタイルで参加する。雨天は内容を一部変更する。

みのわ振興公社は、「家族みんなで高原の春の訪れを感じて。駐車場が狭いため乗り合わせてご来場ください」と呼びかけている。 -

伊那郵便局で郵政記念日式典

伊那郵便局(藤原良明局長)で20日、第73回郵政記念日式典があった。伊那東部中学校合唱部を2年連続、「こども音楽コンクール」の最優秀賞となる文部科学大臣奨励賞受賞へ導いた顧問、唐澤流美子教諭が藤原局長から一日郵便局長に委嘱された。

藤原局長は「民営化への不安はあるが、今は、業務をしくしくと続けることが与えられた任務だと考える。局員と共に努力して取り組みたい」と式辞した。

唐澤教諭は、大分県に住む父親から一年間に送られてきた手紙の束を手に持って訓辞「親元を離れた18歳のころから手紙が送られてくる。父親の美しい字が、毎回変らないことで元気なんだと安心している。郵便物は送られてくるだけでなく、愛情も届けてくれる」と、日ごろの局員の仕事に感謝した。

式典では表彰状などの授与もあり、業務成績の向上に功績のあった貯金保険課の中村和行課長代理が「今一度初心に戻り、お客さまの立場に立ったサービスを提供していきたい」と代表して答辞した。

式典で表彰されたのは次の皆さん。

◇日本郵政公社総裁表彰▽30年勤続=山田清光(郵便課課長代理)清水文人(郵便課課長代理)唐木昭彦(郵便課総務主任)増沢清(貯金保険課課長代理)武居幸彦(貯金保険課総務主任)▽業務功績=有賀重治(貯金保険課課長代理)

◇信越支社長表彰▽業務功績=中村和行(貯金保険課課長代理)

◇所属長表彰▽郵便局事業貢献団体=伊那警察署、伊那中央石油、伊那市旭町町内会▽業務功績=永山登志行(郵便課総務主任)北村仁(郵便課主任)増沢清(貯金保険課課長代理)平澤尚(貯金保険課主任)井沢登史(貯金保険課主任) -

未成年者飲酒防止キャンペーン 伊那市駅などで街頭啓発

毎年4月の全国の未成年者飲酒防止強調月間に合わせ、県小売酒販組合連合会は10竏・5日の間、県下28カ所の主要駅前で街頭キャンペーンを初めて展開。駅を利用する通学中の高校生に対して「お酒は20歳になってから」と訴えかけている。

伊那小売酒販組合(伊藤勝弘理事長)は20日早朝、管内にある駅7カ所で一斉に、組合員約50人が啓発用のティッシュ千個を配布。伊那市のJR飯田線伊那市駅前ではキャンペーンを呼びかけるのぼり旗を立て雨の中、組合員8人が未成年者へPRした。

伊藤理事長は「未成年者にはお酒を売らない、未成年者はお酒を飲まないことは法律で定められている。社会全体の責務として未然防止を図っていきたい。保護者の協力も求めたい」と話した。

国税局の資料によると、成長期にある未成年の時期の飲酒は、急性アルコール中毒や肝臓障害などの身体的影響を及ぼす危険性があり、学習意欲の低下、性格の変化などの精神、交通事故などの社会的影響にもかかわるという。

県小売酒販組合連合会では今月中、各組合員の店舗に「未成年者飲酒防止」「年齢確認実施中」などと明示し、活動を支援している。 -

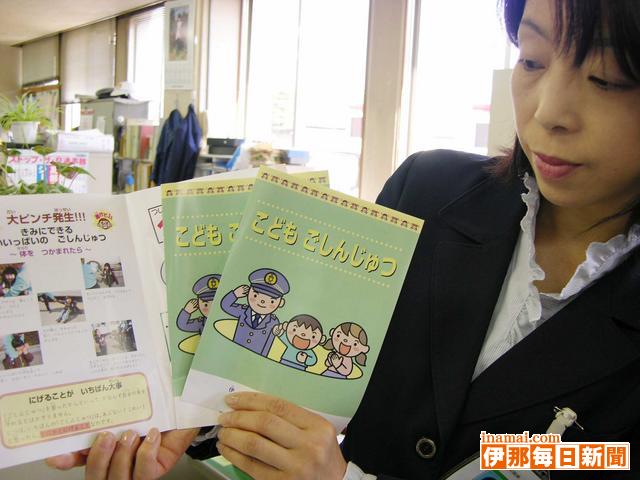

伊那署など 小冊子「こどもごしんじゅつ」を作成

伊那署と伊那防犯協会連合会は、子どもを守る対策の一環として小冊子「こどもごしんじゅつ」を作成した。管内の22小学校の全児童に配れるよう約6700部を用意。今後は各学校の防犯講話などで活用される。

小冊子は、子どもが日常生活の中で心がけなければいけない注意事項がまとめられている。一人で歩く時、留守番をする時竏窒ネど、児童が自分の身を守るための対処方法を掲載。例えば、車に乗った人から話し掛けられた場合は「ぜったいに車に乗らない」などと紹介している。

内容は小学3年生までに習う漢字を使用。イラストや、署員の家族をモデルに使った写真なども盛り込まれ、視覚的に興味を引くよう工夫した。

小冊子はA5判、6ページ、オールカラー刷り。 -

春を彩る

飯島町七久保高遠原の石神さん宅のミツバツツジが満開になった。

推定樹齢250年余、町内では最高齢という。樹高3・3メートル、幹周1メートルと巨木。石神家の墓所をすっぽりと覆い、紅紫色の花を咲かせている。

◇ ◇

中川村大草西丸尾の小松さん宅のしだれ桜が満開になり、県内外から観桜客やアマチュアカメラマンが訪れている。

樹齢400年余の古木。緑の里山をバックに、伸び伸びと枝を伸ばし、樹形はすこぶるいい。

薄紅色の桜とレンギョウの黄色、桃紫色のミツバツツジがのどかな里の春景色をつくっている。

◇ ◇

伊那市美篶下川手の半波徹さん宅で、モクレンが見ごろ。

モクレンは高さ6メートル以上。「今年は花つきがいい」そうで、白色の花が木いっぱいに咲く。隣には、淡紅色のモクレンもある。

母たね子さん(83)によると、50年余前、嫁に来たときはすでに植えてあったという。「きれいだが、花は瞬く間に落ちてしまう」と木を見上げた。

201/(火)