-

町一区子ども会1年生を迎える会

創立31年目を迎えた駒ケ根市の町一区子ども会(堺沢良枝会長)は15日、小学校に入学した区内の1年生を迎える会を赤須町地域交流センターで開いた。今年入学した1年生は14人。地域のお兄さん、お姉さんたちに囲まれた子どもたちは保護者らとともにゲームなどをして楽しいひとときを過ごした。6年生に一人一人インタビューを受けた1年生は大勢の前で少し照れながらもそれぞれ名前やクラスなどをはっきりと答え=写真、自由帳などが入ったプレゼントの包みをもらってうれしそうな笑顔を見せていた。

会場には区内の子どもたちの家が一目で分かるよう、05年に子ども会が新たに作成した子どもマップが持ち込まれ、1年生は自分の家の場所に貼ってある保育園児用のグレーのシールを1年生用の緑色の物に楽しそうに貼り替えていた。 -

木下長寿クラブ連合会総会

箕輪町内の長寿クラブの新年度総会が各地区で始まった。木下長寿クラブ連合会は15日、木下公民館で総会を開き、新事業も含めた06年度事業計画などを承認した。

木下は会員約300人。本年度は新会員37人を迎えた。

06年度の新事業は▽90歳の会員にお祝いを贈る▽よりよりクラブ活動のため意識調査をする-の2点。お祝い贈呈は初年度の今回に限り、90歳以上の19人全員に総会の中で贈った。意識調査は今後、質問項目など詳細を検討する。

継続事業は公民館近くの花園作業、親ぼく旅行など。健康保持と知性・教養向上のためのクラブ活動は3部。マレットゴルフ(38人)は山の神マレット場で月2回、グラウンドゴルフ(64人)は長野リズム時計グラウンドで月2回、コーラス(59人)は公民館で月1回活動する。

堀口泉連合会長は、「今年は2つの大きな新事業の推進に当たりたい」とし、「1人が親しい人1人を連れてきてほしいと会員増強に熱心に取り組んだ結果、新しく37人が意欲的に活動しようと会に入る」と話し、本年度も会員増強運動への協力を求めた。 -

前箕輪町消防団長

荻原利一さん

「消防団活動は365日24時間営業。いつも気を張っていたけど、やっと肩の荷が下りたかな」。3月末、箕輪町消防団長を退任した。団長と副団長を各2期4年務めた。団員時代を含め約22年間、町の安全のために尽した。

83年3月末、分団長を務め退団。それから16年、副団長任命の話がきた。副団長になれば団長まで務めるコースが出来ている。分団長時代に団長の大変さを見てきただけにためらいもあったが、任命を受けた。

団長の4年間は、「地域の人から愛され信頼される団、自分たちの仲間づくりをする団を目指せ」と団員に訓示してきた。

「団員450人の命は団長次第だという。町にもお世話になるけど、人命を預かる。指揮をとるのは大変」。責任は重い。火災現場ではまず状況把握。建物内に人がいるか確認し、類焼を食い止めるための判断をする。自分と団員の身を守りながらの活動になる。「火災も水害も人探しも、早めに手を打とうと動いた。人命第一だから」と振り返る。

団員確保は、「町民に協力願うしかない」と理解を求めてきた。「長くなくてもいい。5年くらい経験してもらえれば。消防団は大切だという気持ちを持ってもらわないと、これから活動は難しくなる」とする。

「消防やってるときは、うんと若く感じるね。入ってくる団員は若いから、自分も45歳から50歳くらいの気持ちでやってた」。団長、副団長の8年間。「多くの人と知り合えたこと、若い衆と交流できたことが収穫」という。

消防団員になったのは高校卒業後すぐ。学業と修業を終え、家業の大東畳店で働き出したときだった。当時、団員は自営業の長男が多く、消防団が家を訪れ「今年からお願い」と、本人の意思とは関係なく法被を置いていった。「昔は家にいる人は団に入るものと思ってた」と、当然のことのように入団した。

ボランティアで町民の生命、財産を守る-。基本は今と何一つ変わらない。「1年終わるたびに地下足袋をもらって、災害があったときは屯所に帰ってきて茶わんで一杯飲む。それが報酬だった」。

楽しい思い出の一つは花見。「運転練習を兼ねてポンプ車で送ってくれたり。高遠まで行ったこともある。今はポンプ車で行くなんてできないけど、よき時代だった」。

団員時代は機関部に所属。ポンプ操法も8年経験した。当時は、棒吸管を連結し放水直前までの操法を競う種目があった。仲間と「もうちょっとやるか」と頑張り、「あと1年で棒吸管がなくなると聞けば最後までやるかとなる。おもしろかった」と種目最後の年まで続けた。

「ポンプ操法は大変だけど、それを乗り切った団員は活動に対して熱いものが出来てくる。人間としても成長し、友達もできる」。活動を共にした仲間とは、今も付き合いがある。

箕輪町には、団長経験者で組織する町消防団参与会がある。団を温かく見守り、アドバイスを求められたときに協力する会。7人目の参与になった。「俺より上の偉い衆がいるから今度はぺーぺーね」と冗談交じりに笑いながら、「参与は死ぬまで。何もできないけど見守っていきたい」と、団員450人を見てきた優しい眼差しで語った。(村上裕子) -

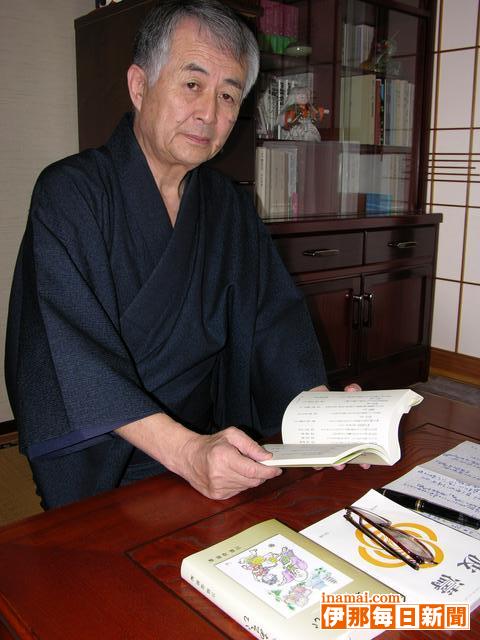

歌誌「波濤(はとう)」選者の宮脇瑞穂さんが自費出版

歌誌「波濤(はとう)」選者の宮脇瑞穂さん(65)=伊那市西春近=が、全国各地の寺院を詠んだ短歌を集めた本「お寺あそび竏鋳Z歌に詠まれた寺院1000竏秩vを出版した。

明治以降の歌人などが約1900寺について詠んだ約4千首を、都道府県別、県内は地域ごとにまとめて収録。歌人として著名な石川啄木、斎藤茂吉の作品のほか、四国霊場八十八ヶ所巡りの際に自分で作った約250首も載せた。

宮脇さんは著書の前書に「父母と師と親しい故人の方々へ、写経代わりに集めた私的なお寺メモです」と記載。2004年11月に八十八ヶ所巡りを終えたのを契機に、本年1月19日の父・臻(しん)之介さんの23回忌を締め切りにして、近現代歌人の約10万首に目を通して歌を集めた。師である木俣修さんの命日の4月4日、発行した。

宮脇さんは「作品を詠み返すとふしぎと、その寺院の雰囲気が思い出される楽しみがある。本を読む人によっては寺を回るガイドブックになっているのでうれしい」と話している。

自費出版の「お寺あそび」は1200部を発行。歌人仲間や親しい友人などに配布し残部は少々。

問い合わせは、宮脇さん(TEL0265・76・1877)へ -

北原文徳さんのお話会

伊那市の子育てサークル「子どもネットいな」は14日、幼児の母親を対象とした話し会を、伊那市駅前ビル「いなっせ」で開いた。北原こどもクリニック院長・北原文徳さんを迎え、幼児のけがの応急処置方法などを学んだ。

北原さんの話し会は24回目。毎回異なるテーマで母親の感じるさまざまな疑問にこたえている。

今回は頭を打ったときやすり傷をおった時の処置方法や、幼児ふれあう時にどのようなことに注意しなければならないか竏窒ネどについて説明。

傷口をガーゼなどで早く乾かそうとする従来の処置方法ではなく、自然治癒力を大切にした「湿潤療法」などの方法を伝授した。

次回は5月19日。テーマは「小児科と耳鼻科どっちにかかるか」で、いなっせ7階のちびっこ広場で午後1時45分から。

問い合わせは子どもネットいな(TEL72・7099)井口さんへ。 -

与田切公園桜まつりにぎわう

3分咲きのソメイヨシノが花のトンネルをつくる飯島町与田切公園で15日、桜まつりがにぎやかに開かれた。

曇天で花冷えのする陽気だったが、町内外から家族づれが繰り出し、出店やフリーマーケットを冷やかしたりと、のどかに花見を楽しんだ。

紅白幕の前では、平沢社中の琴の演奏、三石社中による茶会があり、花を愛で、琴の演奏に耳を傾けながら、優雅にお薄の一服を味わっていた。

子どもたちはヒノキのはしづくりや火起し体験、紙ヒコーキづくりに熱中したり、針金細工に見入っていた。 -

かんてんぱぱツツジ

伊那市西春近の伊那食品工業では、早咲きのツツジが咲き始めた。

本社社屋の隣で淡い紫色の花を咲かせているのはエゾムラサキツツジ。4縲・月に開花し、開花後に葉が繁るのが特徴。主には北海道などに分布している。

広域農道の反対側にあるかんてんぱぱガーデンでも、ミツバツツジ、クリーム色のヒカゲツツジなどが見ごろ。

5月前には、朱色やピンク色をしたヤマツツジも咲き始めるため、さまざまな色の移り変わりが楽しめるという。 -

花まつりで園児が甘茶掛け

駒ケ根市のすずらん保育園(高見洋子園長)の園児らが14日、園の近くにある安性寺(佐々木辰保住職)でお釈迦さまの誕生を祝う花まつりのお祝いをした。約70人の園児らは順番に小さな手にひしゃくを持ち、不思議そうな表情でお釈迦さまの像に甘茶を掛けた=写真。中には「頭に掛けちゃったら濡れてかわいそうだよ」と儀式に戸惑いをみせる園児もいた。

甘茶掛けを終えた園児らは寺の管理組合の役員らが用意した甘茶を味わい「甘くておいしい」と笑顔を見せていた。 -

保育園で給食開始

宮田村3つの保育園は13日から、未満児と年少園児の給食が始まった。家で食べる食事とは違い、友人とともに机を並べて楽しく会食。多くの園児がほとんど残さず食べきった。

中央保育園の年少園児も各教室で初めての給食。入園から10日ほど経過して生活に慣れてきた時期でもあり、子どもたちはモリモリ食べていた。

調理員が健康や味に気を配り、心をこめてつくってくれたメニューの数々。「うちのと同じで美味しいよ」と、たいらげた後のきれいになった食器を自慢げに見せる園児の姿もあった。 -

つどいの広場開設に向けて、若い母親と懇談

宮田村は14日、子育て支援対策で6月に開設予定のつどいの広場(仮称)について意見を聞こうと、若い母親を交えた懇談会を開いた。村と広場の運営を受託予定の社会福祉法人の担当者が、利用料の設定や設備についての要望などを直接聞いた。

「意見を聞き、柔軟に事業内容を決めていきたい」と村内の子育てサークルに参加を呼びかけたもの。5人ほどの出席者だったが、子育て中の母親を代表して想いを届けた。

駒ヶ根市にある同様の広場を以前は利用していたという声が挙がったが「無料から有料になり、さらに市外の人は割高な料金設定で、足が遠のいてしまった」などと意見した。

宮田村のつどいの広場は、町2区の仲なかふれあいセンターに開設。乳幼児とその親を対象に、遊んだりしながら交流を深める場所として計画している。

同センターで村福祉作業所を運営する社会福祉法人親愛の里(松川町)が、同様に村からの委託で運営を予定。看護師など有資格の専門職員が常駐して各種相談にも応じる。

懇談では専門職員の対応も話題になり「他の広場では職員が厳し過ぎる所もある。ガチガチになると利用しづらい」と意見も出た。

また、食事が取れるスペースや子どもが使い易いトイレ整備なども要望で挙がった。

懇談に出席したある母親は「周囲でも広場に対して関心が高まっている。子育てしていると相談したいことも数多くあり、期待している」と話していた。

村は乳幼児検診でアンケートを実施したほか、今後もあらゆる機会を通じて要望、意見を聞く方針で、電話でも受け付けている。村住民福祉課国保児童係85・5861まで。 -

花いっぱい運動

村特産品カーネーション飾る花器作り

南箕輪村の花いっぱい推進協議会が進める花いっぱい運動の一環で14日、カーネーションを栽培する「清花園」(田畑)の堀友和さん(32)と役場職員が、庁舎に飾るカーネーションを生ける花器を手作りした。

堀さんは、村のブランド品作りと地域活性化を願い、村の特産品であるカーネーションを役場ロビーなどに飾ることを提案。堀さんと、同じく「清花園」の加藤秀樹さんが花材を提供し、3月下旬からロビーや各課のカウンターに色とりどりのカーネーションをアレンジして飾っている。

花器は自然素材にこだわり、太さの異なる2本の竹を使った。縦半分に割った形と筒状の2種類。村長室用、カウンター用など置場所によって大きさを変え、切り口などをやすりで磨き、防水と花をより美しく見せるために黒色に塗って仕上げた。

花は、約1週間ごとに飾り替える予定。堀さんは、「地域の人が特産品のカーネーションを知り、どこかで話してくれれば、一人ひとりがアンテナショップになる」と期待。庁舎が少しでも明るくなり、訪れる人が心穏やかになってくれれば-との願いも込める。 -

【記者室】住民レベルで取り組む環境問題

住民との協働で地球環境にやさしいまちづくりを推進しようと、箕輪町は環境委員会を設置する。地球温暖化防止を含む環境問題、省エネルギー、ごみ減量など各家庭、住民レベルで取り組める行動計画を作る▼町消費者の会は、マイバッグ啓発の効果的な活動のため「のぼり旗」を作った。買物時のマイバッグ持参を呼びかける地道な活動は8年目。昨年度はマイバッグを買い求める人が近年例になく多かったとはいえ「なかなか普及していない」のが現実▼住民が実行できる計画。言うは容易いが、とても難しい。計画実施時に住民の意識改革が図られていなければ実行は困難。計画策定と同時に、町が力を入れている環境教育が重要な役割を担うことになるだろう。(村上記者)

-

桜の名所が次々と満開

伊那市内の桜の名所で、花見を楽しんだり、写真に収めたりする観光客やカメラマンの姿が目立つ。高遠町勝間のシダレザクラなどはこれから見ごろとなるが、伊那区域では桜の花が開く。

市天然記念木指定の伯先桜は14日、満開を迎えた。樹齢200年余、高さ10メートル、幹の太さ6メートル。儒医中村伯先(1756縲・820年)が幼少のころ、自宅の庭に植えたとされる。

西春近の城倉三喜生さん宅が所有するシダレザクラは樹齢100年余。三分咲きで、16日ごろが見ごろ。「例年8日にウグイスが鳴くが、今年は鳴かず、桜の開花予想(9日)も遅れた」という。

枝のはりが見事で、道路沿いに根を張った桜の枝が垂れ下がり、カメラマンがシャッターを切る。

また、天竜川近くにある見通し桜も見ごろ。洪水のために大きく川筋を変える天竜川の測量基点としていた。

訪れた人たちは「きれいだね」としばらくの間、ピンク色の桜を見上げた。 -

みはらしで福足しまつりはじまる

伊那市西箕輪の農業公・みはらしファームの春イベント「春らんまんのみはらしまつり」を前に14日、当日の福足し抽選会に参加できる補助券の配布が始まった。

地元農産物、産地直送の海産物などが並び、餅つき大会やスタンプラリーなどが催されるみはらしまつりは、春の恒例。

10日間の間、園内の各施設で500円分の利用につき1枚が配布される「福足し補助券」を手に入れると、当日実施する空クジなしの抽選会に参加できる。

景品は、羽広荘のペア宿泊券や「伊那華の米」、みはらしいちごようかんなど、園内で販売しているものが中心。昨年は約3千人が抽選に参加したという。

券の発行は当日の午後3時まで。抽選はみはらしファーム体験施設前広場の抽選会場で午前9時縲恁゚後4時。 -

花のパッチワーク&世界の刺繍(ししゅう)展

宮田村の刺繍(ししゅう)教室・オリジナルT刺繍と駒ヶ根市のパッチワーク教室・マルコミコットンクラブの受講者などの作品が並ぶ「花のパッチワーク&世界の刺繍展」が14日から、伊那市西春近のかんてんぱぱホールで始まった。世界各国の伝統的な刺繍や、鮮やかなパッチワークが施されたベッドカバーやタペストリーなど約200点が、訪れた人の目を楽しませている。

作品展は宮田村の刺繍作家・竹中理恵子さんの教える2教室の受講者は、ほとんどが女性。最高齢者は85歳で、高齢の人も多いという。

昨年フランス研修に訪れた竹中さんは、立体的な刺繍「スタンプワーク」を習得。今回の展示は、その手法を披露する場ともなっている。そのほかにもノルウエーやインドなど、各国の特徴ある刺繍が施されている。 -

伊那市美篶の青島堤防の桜並木に学ぶ

伊那市の伊那小学校6年勇組(北條由美教諭、33人)は14日、同市美篶の三峰川右岸にある青島堤防の桜並木などを観察した。地元の桜並木を保護する「青島堤防桜保存会」(橋爪正昭会長)から桜の管理方法を学んだ。

総合学習で4年生時から同小学校の桜の治療に取り組み、活動を市内全域に広げる勇組。青島堤防の桜並木については昨年4月、約40本の桜を写真に納めた「桜地図」や、児童1縲・人が一本一本を担当して診断したカルテを作ったりもしている。

「樹齢60縲・0年が寿命」といわれているソメイヨシノの木が約90年経っても残る青島堤防。児童たちは治療方法などの活動内容を会員から探り、約1年振りとなる健康診断をして、気がついた点を会に報告した。

児童たちは「枯れ枝を切らないと雨でどんどん腐ってしまう」「あそこにアリの巣があった」「枝を整理しないと日光が当たらない」などと助言。会員と一緒に桜の木を一本づつ見て回り、互いの情報を交換し合った。

橋爪会長は児童たちが桜の病気や、治療するための塗り薬の名前などを詳しく知っていることに驚きの表情。「子どもたちから教わることも多かった。指摘されたことに十分注意しながら今後の管理に役立てたい」と話した。

勇組はこの日、高遠城址(し)公園(高遠町)、非持諏訪神社(長谷)などのコヒガンザクラやエドヒガンザクラも観察。また、国土交通省・天竜川ダム統合管理事務所から昨年6月に任命を受けた、美和ダム(長谷)周辺にある桜を治療する「桜守」に、今年度も再任命された。 -

伊藤真一作陶展 いなっせであしたまで

伊那市御園区新町の陶芸家、伊藤真一さん(31)の作陶展「陶を愉しむ」は16日まで、伊那市駅前ビルいなっせ2階展示ギャラリーで開いている。皿、鉢、カップ、ぐい飲みなどの日用食器や花器など約400点を展示販売している。

焼き締め、粉引き、赤絵などの技法を用いた器の数々は、素材の可能性を引き出したい竏窒ニ、それぞれ種類が異なる土の特性を生かし、表面の表情を作り出している。植物の漢字名を青字で染め付けた皿、文字を余白のデザインに使った火鉢などの斬新な図柄の品ばかりが並び、見る人を楽しませている。

織部は今回の展示で初めて取り入れた技法。起伏のない・スつるっと・スした手触りでなく、あえて指の跡や引っ掻いた跡を残し、流動性のある釉薬(ゆうやく)の溜まり具合にこだわった。焼き上がりの色は鮮やかな緑色で、優しさと深みが演出されている。

伊藤さんは1995年、多治見市陶磁器意匠研修所を修了後、98年、伊那市に築窯。99年には陶芸ビエンナーレ、朝日現代クラフト展に入選。以後、益子陶芸展、酒の器展、韓国陶磁器フェスティバルなどで多くの入選を果している。

伊藤さんは「美術品ではないので、手に取って質感や重さを感じてもらいたい」と来場を呼びかけている。

入場無料。午前10時縲恁゚後6時(最終日は午後5時)。 -

高遠城址公園で高遠ばやし巡行演奏

「さくら祭り」をしている伊那市高遠町の高遠城址公園で13日夜、高遠ばやしの巡行演奏があった。保存会「桜奏会」(小松友衛会長)のメンバー約20人が演奏する三味線や横笛、鼓などの音がライトアップされた園内に響き渡り、見物客らを幽玄の世界に導いた。

一行は、高遠閣前を出発して、二の丸、本丸を一周。本ばやしの「松ばやし」と帰りばやしの「音琴ばやし」を演奏して園内を練り歩いた。つぼみの状態の桜も多く、花見客は少なかったが、桜色の法被に花笠(はながさ)姿の巡行演奏にカメラを向ける人の姿もあった。

高遠ばやしは、元禄の昔から伝承される祭りばやしで高遠を代表する伝統芸能の一つ。各町内ごとに違った曲目のはやしも保存されている。

園内の桜は週明けごろに見ごろを迎えそう。高遠ばやしの巡行演奏は17日夜にも予定していて、満開の夜桜のもとで演奏を楽しめそうだ。 -

中川西小の百年桜満開

中川村片桐の中川西小学校駐車場のエドヒガン桜が満開になった。

樹齢百数10年、咲き始めから、度々雨にあいながらも花の色は鮮やか。花数多く、重なり合って咲く様はまさに豊満。

数年前に樹勢が衰えたため、周りを囲い保護した。

隣接の片桐保育園の園児らも花見に訪れ、ピンクの花天井を見上げ「きれいだね」とうっとり。 -

駒ケ根市高齢者クラブ連合会役員改選

駒ケ根市高齢人クラブ連合会は12日夜開いた理事会で任期満了に伴う06年度の役員を新たに選出した。新会長は前副会長の高坂繁夫さん。任期2年。

新役員は次の皆さん。

▽会長=高坂繁夫▽副会長=松尾安彦、渡辺国子▽女性委員長=渡辺国子▽副女性委員長=木下正子、長野英子▽理事=清水好海(北割二)横山博美(北割一)小島郁男(小町屋)谷口松美(福岡)吉村茂雄(市場割)吉瀬貴(上赤須)松崎平治(下平)高坂繁夫(町一)寺平幸男(町一)小林俊雄(町二)松尾安彦(町三)吉村修(町四)松崎庄市(上穂町)滝沢正(中山) -

地域で児童にあいさつ運動

駒ケ根市の北割二区分館(小平邦一分館長)が区の役員やPTAらに呼び掛けて毎年実施しているあいさつ運動が今年も行われた。役員らは児童らの登校時間に合わせて通学路の交差点や赤穂小学校の校門前など区内の4カ所に分散して立ち、児童らに「おはようございます」「行ってらっしゃい」などと笑顔で声を掛けると、児童らもそれぞれ元気な声であいさつを返していた=写真。

明るく交わす朝のあいさつを通して子どもたちを地域で育てようと数十年前から始まった運動。今年も6日の入学式の日から1週間実施した。近年、児童を狙った犯罪が増加していることから、地域ぐるみの取り組みのモデルとして注目を集めている。 -

書道家 池上信子さん(74) 伊那市日影

伊那公民館で隔週開いている書道教室の講師を26年間務めている。2年ごと新しい生徒を迎える同教室では、これまでに約400人以上の教え子が卒業している。

「生徒たちのとの出会いはすばらしい。生徒数は年々少なくなっているが、むしろ少ない分、心のつながりが出てきている。一人休めば『今日はさみしいね』という感じ。生徒さんと出会うのが私の生きがいになっている」

教室の2年間は筆の持ち方、線の書き方、墨のすり方などの基本を3カ月間、丹念に学ぶことからはじまる。文字を書きはじめるのはそれからとなる。

教える文字は、流れがあって、全体的に見た時に優美さがあるという「かな」が中心。日本にしかない、かな文字を伝承していかなければ竏窒ニの思いで伝え続けている。

これまでに12期生が巣立っていった。まだまだ勉強したい竏窒ニ、各期ごとのメンバーでつくるグループの学習の面倒も見ている。

「一つの方向に向かって頑張ろうと自分を高める姿。心も豊かに、身体的にも成長していく生徒たちを見ていけることはうれしい」

書道との出合いは弥生ヶ丘高校時代。担任が、かなを得意とする書道の教師だった。「実用的な字が書けなくはいけない」と毎週、自分の住所・氏名、学校名などを習字紙に記す宿題で、細字を嫌というほど書かされたという。

「字に対する教えは厳しかった。でも、厳しい分やった分の努力は認めてくれたことがうれしかった」

高校を卒業して、中学校の体育教諭になったが、習字の心得があると赴任先の校長に見初められ、生徒たちに書道も教えるはめに。指導する立場になるのでもっと勉強しなければと、書道塾へ通うようにもなったと振り返る。

本格的に学ぶようになったのは、同じ教師だった夫と結婚して退職してから。長野市で一緒に暮らしていた6年間や地元に帰ってきてからも、多くの師の下で勉強。子育てで忙しい時期も「書きたい。書きたい…」という思いは強かったという。

自分のやりたいことを認めてくれていた夫との思い出がよみがえる。器用な夫は退職後、表具師として作品を表装に仕立ててくれていたという。しかし、自分を支えてくれていた夫は61歳の若さで亡くなった。最期まで作品を仕立てようとしていたという。残った表装は7縲・本。宝物になっている。

自分を支えてくれているのは「仏になった夫」や、生徒など周りの存在。「残された人生の中で、自分の作品を多く残していきたい。書きたいものも、まだまだ沢山ある」と意欲をみせる。

現在は書道教室の生徒や卒業生らによる展示会(5月19縲・1日・県伊那文化会館)の作品づくりの指導に追われている。初心者から20年間以上続けているベテランまでの総勢70人余が出品。「一つのことに協力して取り組める教え子たちばっかり」と作品を添削する筆が生き生きと滑っている。 -

高遠城址公園タカトオコヒガンザクラの開花宣言

全国有数の桜の名所、伊那市高遠町の高遠城址公園で13日、タカトオコヒガンザクラの開花宣言が出された。平年並みで、昨年より2日遅く、週明けごろに見ごろを迎えそうだ。

ここ数日の冷え込みなどの影響で予想より遅れていたが、公園南口から徐々に咲き始め、全国各地から訪れている花見客らは記念撮影をするなどし、歓声をあげている。

さくら祭りが開幕した6日から12日までの有料入園者数はツアー客を中心に約1万5千人が訪れた。ピークは15、16日となる見通しで、2日間で8万人の人出を見込む。

同日からライトアップも始まったほか、期間中は、高遠ばやしの巡行(17日)、商工会女性部による桜茶のサービス(18日)、高遠まんじゅうの大食い大会(21日)などのイベントを予定している。 -

桜満開でカメラマンどっと

中川村の大草城址公園や坂戸橋など桜の名所や1本桜の名木が見ごろを迎え、県内外から多くのカメラマンが訪れ、花の下に三脚を据え、ファインダーをのぞき、次々とシャッターを切っている。

数10本のソメイヨシノが桜のトンネルを作る坂戸橋には、大阪のカメラ教室のグループが樹間に流れる天竜川、山のりょう線をバックに、構図に工夫を凝らす。

樹齢百年余の下平のしだれ桜も満開。道路いっぱいに枝を伸ばし、花天井の下をドライバーはゆっくりと通り抜ける -

【登場】伊那北高校校長

千村重平さん(58)

相手を信頼し、自分も相手から信頼されなければ本音で話すことはできない。人と人との信頼関係が一番大切竏秩B

初任地は地元の木曽高校。松本県ヶ丘、長野西などで教鞭(べん)をとり、県教育委員会の教学指導課へ。その後、松本蟻ヶ崎で校長を務め、教学指導課の係長をとなった。専門は理科。

勉強にしても部活にしても、生徒と共に過ごし、何も飾らずに向き合うことができる日々は楽しく、天職だと実感した。部活動では、山岳部の顧問も務めた。最初は全く知らなかった山登り。一切合切を教えてくれたのは生徒たちだった。マイナス20度にもなる3千メートル級の冬山など、死と隣り合わせの世界。だからこそ、いつも一生懸命な生徒たちの姿がそこにあった。

自分たちの思いを伝えたい竏窒ニ昨年の文化祭で田中知事に自分たちの思いのたけをぶつけた伊那北高校の生徒たちについては「こういうことは若い人にしかできない。若さとしての特権はどんどん主張してほしいし、ぼくらはそれをバックアップしたい」と期待をかける。

「教育というと『教え込む』というイメージがあるが、そうでなくて本人が持っている無限の可能性をいかにして引き出してあげるか。喜びを共に分かち合うだけでなく、悩んでいる生徒がいるなら、一緒になって悩む。それが必要なんです」。

松本市在住。家族は妻、娘2人。現在は伊那市へ単身赴任中。 -

高遠の桜のにぎわい報じる70年前の地元紙見つかる

駒ヶ根市赤須東の小松茂郁さん(64)の自宅から、戦前に上伊那で発行していた信濃民友新聞の1933年(昭和8年)4月14日付号が見つかった。高遠の桜の開花状況や賑わいなどが紙面を飾っており、「70年余りも前の昔から、高遠の桜は変わりがないんですね」と、偶然見つけた貴重な資料に小松さんは目を細めている。

きのう13日は高遠の桜の開花宣言があったが、見つかった73年前の信濃民友新聞は「日増しに赤味を帯びて来り開花期も近づいて来た」と報じている。

「高遠も宣伝に大童(おおわらわ)の有様」という見出しで紹介し、町商工会が観桜客を呼び込もうと関東、関西方面に大々的な宣伝を行ったと掲載。

また、伊那電気鉄道(現JR飯田線)が下伊那からの観桜団体ツアーを募集しているとも記している。

この新聞は小松さんが自宅の片づけをしていた所、祖父で赤穂郵便局長も務めた今朝弥さんの持ち物の中から見つかった。

「ちょっと古い新聞だと思ったら、地元のことが書いてあった。掲載広告には今も続いている商店などがあって、ちょっと熱を入れて探してしまいました」と小松さん。

同新聞のその日の紙面には「一家6人心中」「人妻がネコ自殺」など気になる事件、事故も載っているが、サクラも含めて当時の民衆の様子を克明に伝えている。 -

【記者室】通年観光に結びつける機会に

桜の話題が紙面を飾る。桜の名所として知られる高遠城址公園。待ちに待った開花宣言が出され、18日ごろに見ごろを迎えるという。連日、全国各地からツアー客などが訪れ、駐車場は満車状態が続く▼観光客の誘導や駐車場整理、料金徴収など1日に市職員らおよそ200人が当たっている。また高遠へ来てもらえるようにと観光客への対応は徹底している。ボランティアで参加する中学生にも観光案内ができるよう講座を開くほどだ。地域に根づく「もてなしの心」に頭が下がる▼本年は権兵衛トンネル開通などによって、32万人の人出を見込む。「高遠の桜」にとどまらず、より合併した地域の資源を知ってもらい、通年観光に結びつける機会としてとらえたい。(湯沢記者)

-

「まっくん」の刺しゅう作品展示

南箕輪村の大芝荘に、91歳のおばあちゃんの手による村のキャラクター「まっくん」の刺しゅう作品が飾られている。

伊那市にある介護老人保健施設辛夷園を利用しているおばあちゃんが楽しみに縫ったもの。新しいデザインのまっくんで、「まっくんと桜」「まっくんと松」の図柄。一針一針丁寧に刺しゅうしている。

希望者には1枚300円で販売。すでに桜の作品を購入した人もいるという。 -

みのわ振興公社

講演会で従業員研修

箕輪町のみのわ振興公社は11日、従業員研修で雑誌「KURA」編集長の市川美季さんの講演を聞き、もてなしの心得を学んだ。

市川さんは、「抜本的に視点を変えてできることから始めることが大事」とし、日本5大観光地の1つだった“高原の信州”のネームバリューが下がっていること、高度成長期に作った観光のひな型がそのまま残り現在は人が来なくなっていること-などを挙げ、「発想の転換」の必要性を指摘した。

宿泊施設の印象は「予約の電話とチェックインの応対で決まる」とし、泊まってよかったと思える施設に、その土地をよく知っているスタッフの多さを挙げた。「自分の言葉で語れるサービスをどれだけ自分の中に貯められるかを大事にしてほしい。箕輪にしかないこの景観を自慢して。自慢は来た人には素晴らしいガイドになる」と語った。

権兵衛トンネル開通による観光への影響は、長野県の観光がダイナミックになり県外客が来やすくなった-とし、「観光客が滞留するエリアではなかったが今度は1泊するようになる。観光シーズン本番になると、太い帯になって客が来る流れを強く実感すると思う」と話した。 -

危険交差点に反射材設置

交通事故多発交差点の安全対策の一環として駒ケ根署と伊南交通安全協会駒ケ根支会、駒ケ根市交通安全推進協議会は12日、駒ケ根市内の2カ所の交差点に高輝度反射材約50個を設置した。安協役員ら13人が同市赤穂北割二区下の坊と南割区の交差点に出向き、反射材を一つ一つ接着剤で縁石に取り付けた=写真。

反射材は横9センチ、高さ6センチのゴム製。両面が車のライトなどの光に反射して明るく輝くことにより、ドライバーに交差点の存在を知らせるとともに進入速度を抑制させる効果がある。

201/(火)