-

旧井澤家で「古文書・絵図展示会」

伊那市・高遠町・長谷村の合併による新市誕生を記念した展示「古文書・絵図展示会」が31日、同市西町の旧井澤家住宅ではじまった=写真。先人たちが現代に残した過去の記録が飾られている。の伊那部宿を考える会、伊那市古文書研究会共催。4月6日まで。

3市町村に関わる古文書や絵図などの写しのほか、それぞれを同研究会会員が解読した解読文など約100点を出品。伊那部宿絵図、天竜川歴史絵図、権兵衛峠開削文書などがある。

約300年前、諏訪領と高遠領の間で起きた山争そいを治めるために作られた「芝平山絵図」や飯田領と高遠領の境界裁許絵図、長谷地区の山の入会権に関連する文書など、昔の争論について語っている資料が目立つ。

伊那市古文書研究会の久保村覚人会長(68)=伊那市荒井区=は「初公開のものが多く、それぞれの図面や古文書にはすべて、解読文が入っている。多くの人にじっくり見てほしい」と来場を呼びかけている。

午前9時縲恁゚後5時。期間中は入場無料。 -

新生伊那市出身作家美術展 はら美術

新伊那市誕生を記念した展示会「新生伊那市出身作家美術展」は10日まで、伊那市坂下区旭町の「はら美術」で開いている=写真。日本画、洋画のほか彫刻、人形といった工芸などで有名な地元作家の作品が一堂に並んでいる。

伊那市・高遠町・長谷村による新市・ス誕生・スと、3市町村から・ス誕生・スした画家を引っかけた、店主の原義美さん(64)のこだわりの展示即売会。物故から中央画壇で現在活躍中の26人が、一人2縲・点の計約100点を出品している。

旧高遠町から中央アルプスを望んだり、南アルプスの仙丈ケ岳を描いたりと、新市の美しい自然を絵にした風景画が中心。山中一正(旧伊那市)の「宝剣夜話」、竹内徹(同町)の「高遠の桜と中央アルプス」などの作品がある。

原さんは「それぞれの個性や会派も違う作家の作品が集まる展示。せっかく合併したのでお祝いの意味を込めて開きました」と来場を呼びかけている。

5日は定休日。午前11時縲恁゚後6時。 -

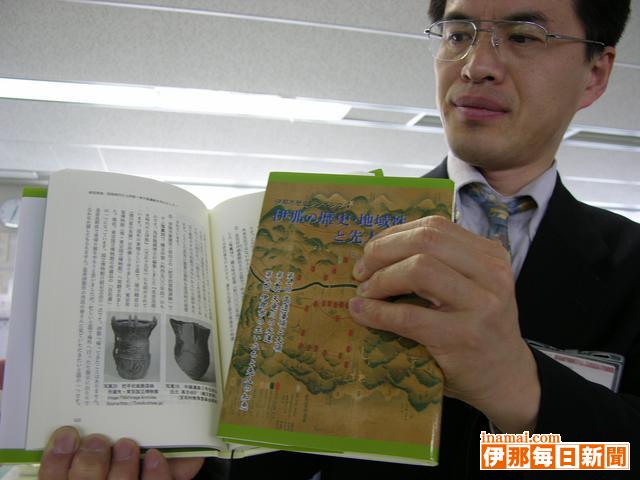

歴史シンポジウムまとめ 「伊那の歴史・地域性と先人の知恵」発行

伊那市教育委員会は2002縲・4年に市内で開いた歴史シンポジウムの講演をまとめた本「伊那の歴史・地域性と先人の知恵」を発行した。同市のシンポジウム講演集は3冊目となる。

9人の研究者の基調講演、質疑討論などの展開を収録した。図や表、写真などを使い、理解しやすいように工夫。テーマは原始時代から現代までと幅広く、過去の先人の知恵を学びたい人のためのテキストになるようにした。

シンポジウムのテーマは02年「高遠藩領と天領」、03年「天竜川の水運」、04年「伊那市の生い立ちと先人の知恵」。04年には信州大学人文学部の笹本正治教授が中世の伊那谷と題して、織田信長による信濃侵攻と高遠城落城などについて説いている。

A5判、280ページ。1500円(税込み)。購入に関する問い合わせは、伊那市教育委員会(TEL0265・78・4111、内線2722)へ。 -

ノルウェーから高校交換留学生 オーエン・スティアン君来伊

高校生交換留学生の国際機関「エイ・エフ・エス日本協会」の派遣留学生受け入れプログラムで来日しているノルウェー国籍のオーエン・スティアン君(17)が29日、ホストファミリーと一緒に伊那市役所を訪問した。オーエン君は小坂樫男市長(当時)に滞在期間中の抱負を日本語で語った。

日本の言葉、文化、テレビアニメに興味があるオーエン君は同協会長野南信支部を通じて、ホストファミリーの小学校教諭・橋本明典さん(49)=同市美篶前原=宅へ10カ月余り滞在。期間中は橋本さんの長女・結さん(16)が通う赤穂高校(駒ヶ根市)で勉学に励む。

インターネットなどで日本語を独学で学んだというオーエン君の流ちょうなしゃべりに小坂市長も驚きの表情。漢字やカタカナの読み書き、日本語の冗談も話せるとあって「大したもの」とほめた。

オーエン君は日本の高校で「日本語で会話するのが楽しみ」と入学式が待ち遠しい様子。「将来は日本の大学へも行きたいので、絶対戻ってくる」と展望を語った。 -

【記者室】まつぶさワイン

箕輪町の特産品「まつぶさワイン」。醸造待ちだった05年産ができ、試飲会があった。昨年はマツブサの収穫量が少なく、出来たワインは402本。そのうちの貴重な3本の試飲で、「すっきりした味」に仕上がっていた▼まつぶさ会の会員情報によると、金曜夜のテレビドラマ「チャングムの誓い」で、宮廷薬膳料理の食材にマツブサが出てくる。「体にいいってことだよ」という。成分分析ではアントシアニンを100グラム中280ミリグラムと多く含む結果が出ている▼栽培が難しいマツブサ。町長は、量より質で希少価値があるものとして育てて-と期待を寄せる。05年産は予約で売り切れだが、町内小売店では1年寝かせた04年産を販売中。関心のある人はお試しを。(村上記者)

-

龍水呉服第66回春・正絹染呉服まつり

上伊那農業協同組合(JA上伊那)の龍水呉服は2日まで、第66回春・正絹染呉服まつりを伊那市狐島のJA南信会館で開いている=写真。

作家ごとに5ブースが設置されており、それぞれが約50から60点をそろえている。草木染め、ぬれ描き蝋羯彩友禅を合わせた手法など、各作家それぞれの個性が生きた作品があり、若い世代から年配者まで、それぞれの嗜好にあった1点を見つけることができる。今年は花を基調とした女性らしい柔らかい作風が特徴の「きもの咲」が新たに加わった。

また、絹を贅沢に使ったニットや糸、染色から全てオリジナルで仕上げている洋服などのコーナーも例年人気が高く、リピーターが訪れるという。

担当者は「県下最大規模を目指しており、3日間でこれだけの規模は南信でも珍しいと思う。一度会場で見ていただければニーズにあったものがあると思うのでぜひご家族で出かけてほしい」と話していた。 -

半期に一度の「決算大バザール」 ベルシャイン伊那で4日まで

半期に一度の洋画などの展示即売会「決算大バザール」は4日まで、伊那市日影のベルシャイン伊那店2階文化ホールで開いている=写真。

中央画壇で活躍する現役作家を中心に約40人が、一人2縲・点の計約80点を出品。特別価格の8万円縲・00万円で販売している。

伊那市出身の野溝嘉彦の「伊那谷の春」(20号)や辰野町出身の大森祥吾の「春の常念岳」(6号)などの地元作家作品のほか、島根清の「紅葉の奥入瀬」(M15号)、雨宮英夫の「峠のそば店」(6号)などが並ぶ。

織田広喜の少女像を中心に描いた5点、吉村美令由のアヤメやツバキなどの花の絵5点もある。

午前10時縲恁゚後6時(最終日は午後4時)。 -

伊那スキーリゾート今季営業終了

伊那市西春近の伊那スキーリゾートは31日、今季の営業を終了した。寒波の影響などによって、暖冬に悩まされた昨季より5日早くオープンし、営業日数104日間で、例年並みの約8万人が楽しんだ。

スキー場によると、利用者は全体の7割近くが東海地方からの家族連れ。冷え込みが続いたオープンから1月中旬までは昨季より1・4倍の人でにぎわい、1月8日には今季最多の約2600人を記録した。

また、ナイターには2月の権兵衛トンネル開通後は、ナイター営業のスキー場がない木曽谷から多くのスキーヤーらが訪れた。

最終日は約200人が今季最後の滑走を満喫。駒ヶ根市から母親と来ていた阿部厳ちゃん(8)は「すごく楽しかった。次の冬が待ち遠しい」と話していた。 -

加藤さんがビーズの新作

宮田村福祉作業所でビーズアクセサリーの製作に励む加藤昌利さん=町1区=が、新作を発表。数種類の動物マスコットを携帯ストラップにしたもので、愛らしいデザインが好評だ。

ピアスやネックレスなどオリジナル作品を次々と発表する加藤さん。各種イベントや口コミで人気が広がり、製作依頼も舞い込んでくる。

動物マスコットも、購入者の要望に応じてアレンジも可能。問い合わせは宮田村福祉作業所85・5808まで。 -

駒ケ根警察署長

山本修作さん(56)

松本市の農家に生まれ、厳しい両親の元で育った。東京での学生時代、当時盛んだった学生闘争を目の当たりにし「ゲバ棒持って物を破壊してみても世の中を良くすることはできない。人を幸せにするためには安全の確保がまず大切だ。それには竏秩vと警察官の道を選んだ。

上田署を振り出しに主に刑事畑を歩み、犯罪捜査に活躍。警察学校の教官や外務省出向による2年間のベルギー生活などを経て初めて署長に就任した。

子どもの安全・安心の確保、犯罪抑止、高齢者の交通事故防止の3つを重点として挙げる。「駒ケ根は地形的に守りやすい所。駒ケ岳を越えて逃げる犯人もいないだろうからね(笑)」

◇ ◇

「警察官の仕事は苦しいことばかりです。治安維持には一刻の休みもないですから」毎日、もう嫌竏窒ニ思うが、その苦しみの中にこそやりがいもあると感じている。「署員にもそういう生き方をしてもらいたいし、その上で市民や行政とともに知恵を出し合ってやっていきたい」

趣味でミツバチを飼っていた。「面白いんですよ。キイロスズメバチが襲ってくると巣の前で見張っている警察ハチが巣箱中に危険を知らせる。そうすると巣の中の全部のハチが出てきてスズメバチに一斉に飛びかかる。1対1ではスズメバチが強いに決まっているが、集団でかかればやっつけられるんです。駒ケ根署の60人ばかりの署員がいくら頑張っても管内すべての安全を守ることは不可能だから、できれば警察と地域もそうありたいですね」 -

駒ケ根市高齢者クラブと中沢区高齢者クラブ統合か

駒ケ根市高齢者クラブ連合会の池上重雄理事長は30日、同市の中沢区高齢者クラブ(木下幸安会長)から統合の申し出があったことを明らかにした。池上理事長は駒ケ根駅前ビル・アルパで開いた05年度最終の理事・監事会の席上で、出席した理事ら約20人に対して経過を説明し「統合することになった場合には皆に快く受け入れてもらいたい」と今後の理解と協力を求めた=写真。池上理事長は中沢高クからの加入者を約300人と見込んでいる。

市高ク連の現在の会員数は1979人。今年度、前年度並みの国・県助成金を受けるためには会員2千人以上が必要で、要件を満たすために会員の増強を図っていた市高ク連にとっても渡りに船の提案だが、正式な決定は4月以降になるものとみられる。 -

上穂開発協議会総会

駒ケ根市の北割一、同二、中割、南割、上穂町福岡の竜西6区の正副区長市議会議員、農業委員らでつくる上穂開発協議会は29日、06年度総会を市役所で開いた=写真。委員48人のうち約40人が出席し、各区の正副区長らで組織する理事の互選によって選出された正副会長らの役員人事を了承したほか、06年度事業計画・予算案を承認した。06年度の事業として治山治水の促進や環境保全対策、交通安全対策、道路の改良と災害防止に関する活動などを行っていく。

役員は次の皆さん。

▽会長=福島紀六(北割一区長)▽副会長=小林治男(北割二区長)▽会計=中村雅典(中割区長)▽監事=吉澤智束(南割区農業委員)竹内稔(福岡区農業委員) -

「霞提」後世に伝えよう 伊那市など美篶下川手に看板設置

伊那市は国土交通省・天竜川上流河川事務所(天上)などの協力を得て、美篶下川手の三峰川サイクリング・ジョギングロード沿いに、同河川の治水対策として古くから造られていた堤防「霞提(かすみてい)」の役割などを解説した看板を設置した。

昨年9月の議会一般質問で、議員から「三峰川治水の歴史として保存していく考えは」との質問。市では霞提が持つ機能を後世に伝えるための看板設置を考えた。霞提の維持管理している天上が看板を製作し、23日に設置した。

看板は三峰川の右岸に8、左岸に3の計11箇所に霞提があることや、堤防の一部を切って田畑などに水をあふれさせる役割があることを図などで説明し、36災害(1961年)時の霞堤の効果を写した航空写真なども掲示している。大きさは縦245センチ(うち看板部分140センチ)、横214センチ。総事業費は約200万円。

掲示内容は市、天上、霞提に詳しい地元住民などを交えて、昨年12月から検討。専門用語や難しい漢字などを使わないなど、表記は子どもたちでも分かるように工夫している。 -

南箕輪村交通安全協会合同会議

南箕輪村交通安全協会は28日夜、支部長・理事・女性部の合同会議を村役場で開いた。06年度の初顔合わせで、交通安全協会の組織や任務、交通安全指導の実施方法などの説明を聞いた。

交通安全協会は交通事故防止のためボランティアで春・夏・秋・年末の交通安全運動、各種交通事故防止対策、子どもと高齢者を対象とした安全教育、自動車や二輪車運転者の教育、地域・家庭・職場・学校などに対する安全教育、街頭の交通安全指導などの活動をする。

春の全国交通安全運動(4月6縲・5日)で7日に人波作戦、小学校と保育園の交通安全教室、交通環境チェックなどに取り組むことも確認した。

山崎喜美夫会長は、「自身が交通違反をしてはいけない、事故を起こしてはいけないと緊張して制服を着させてもらっている。そこから交通安全が始まる。交通安全の中心的役割を担う。ボランティア的仕事だが、地域のため、家庭のため1年間頑張って」とあいさつした。 -

ながた荘 女性限定平日プラン「お姫様ご膳」4月1日~

箕輪町のみのわ温泉ながた荘は4月1日から、春の特別企画で女性限定平日プラン「お姫様ご膳」を始める。予約を受け付けている。

女性に、平日の昼間に温泉に入り、個室でゆっくり食事をしてくつろいでもらおうと初企画。

料理はちらし寿し、柔らかな鶏肉とカボチャ、トマトのサラダ風仕立て、有田焼の引き出し3段式の器に盛り込んだ煮物・焼き物・刺身、山菜の天ぷら、カボチャの茶わん蒸し、吸い物、漬物、カボチャのムース風デザート、ロゼワイン。関西風の味付けでヘルシー料理。食べやすく一口大になっている。

期間は4月1日から28日まで。1日30食限定。利用は午前10時縲恁゚後2時。2人以上、個室貸切、温泉入浴付きで料金1人3千円。土・日曜、祝日の利用は4千円。予約はながた荘(TEL79・2682)へ。 -

環境に関して市民らの活動紹介 八十二銀行伊那支店

伊那市境東の八十二銀行伊那支店(荻原英俊支店長)で31日まで、市民などによる環境保全運動の取り組みを写真などのパネルで紹介している=写真。

同支店は環境について多くの利用者にも関心を深めてもらおう竏窒ニ企画した。

パネルは市内各地の河川で展開している、児童と住民によるアマゴ放流や水質調査などの活動のほか、同市富県新山の湿地に生息しているハッチョウトンボの解説などが一目で分かるようになっている。

リサイクルシステム研究会が毎年開いている、諏訪湖から遠州灘(静岡県)までの一斉ごみ拾い「天竜川環境ピクニック」の様子も写真などで紹介している。 -

伊那木曽連絡道路の開通に伴う交通変化(速報値)とその効果

飯田国土交通事務所などは28日、伊那木曽連絡道路の開通に伴う交通変化(速報値)とその効果を発表した。

当初予想された大型車の利用は少なく、観光、医療、経済、雇用など、あらゆる面で地域間交流が進んでいる。

開通後の1カ月の1日平均交通量は、平日2216台、休日6559台。休日利用は平日の約3倍になる。大型車の利用は平日・休日を平均して約4・7%に留まった。

国道19号線の迂回路としての機能も発揮しており、上松町内で交通事故による通行止めがあった3月12日は、伊那木曽連絡道路の交通量が約2・5倍増加した。

医療方面では、以前は見られなかった木曽地域の外来者が伊那中央病院を訪れており、2月4日縲・8日で17人が来院した。うち4人は緊急患者として搬送されており、医療ネットワークが充実した。

観光では、もともと利用者数の少なかった木曽側観光施設の利用者数が3倍、5倍、7倍と大幅に増加。もともと利用者数の多い伊那側は、1・1倍、数にして約3500人増となった。

ほかにも、木曽地域の新聞へ折込み広告を入れる伊那側のスーパーなどが増加し、伊那市の公共職業安定所で木曽地域も対象とした求人が15件あった。2月末現在で木曽地域から照会登録している人も7人いる。

木曽地域トンネル付近には大型量販店がないため、伊那市西箕輪の日帰り温泉施設・みはらしの湯を訪れる観光客の中には観光の一環として大型量販店を訪れたいと希望するグループもあるという。 -

「山室ふれあい農園」開園 都会の13人オーナーが野菜栽培へ

高遠町の農事組合法人・山室はこのほど、06年度「山室ふれあい農園」の開園式を三義生活改善センターと現地で開いた。心身のリフレッシュに役立てようと、東京都などから農地を借りたオーナーたちが集まった。

1年契約で農地を貸出し、農作業体験を通して都市と農村の交流を深めるための事業。都内を中心に埼玉県から、本年度は前年度より3人多い、計13人のオーナーが農園を利用する。

それぞれのオーナーは1区画(200平方メートル)縲・区画を中心に農地を借地し、年間を通して山室に出向いて農作物を育てる。つくられる野菜は例年、ジャガイモ、ネギ、ダイコン、サツマイモなどがあるという。

開園式では地元関係者が苗付け方法などを指導する、野菜づくりの栽培相談会の日程を皆で調整。4月に2回、7月に1回の会を開くことを決めた。

新宿区の区報で農園について知った会社員の春田勝彦さん=新宿区喜久井町=夫婦は、初めての参加。「無農薬で大きなサツマイモとジャガイモを育てたい」と期待を膨らませていた。 -

水彩画サークル「葦の会」 個性溢れる力作披露

伊那市を中心とした水彩画愛好者でつくるサークル「葦の会」の展示会は4月5日まで、伊那市中央区の中部電力伊那営業所ギャラリーで開いている=写真。

20縲・0代の幅広い世代の会員17人が制作した、水彩画やシルクスクリーン版画の計35点を出品。「水彩画を楽しく描こう」と取り組むメンバーによる風景、静物、人物画などの力作が並ぶ。

毎年11、12月に取り組んでいるシルクスクリーン版画は初めて展示。会員が年賀状のために作った版画は、季節の到来を告げる花のほか、今年の干支(えと)の犬などを描いている。水彩画はそれぞれの色とタッチが個性的で「モチーフに合わせた背景の色使いを見てほしい」と会員は呼びかけている。

葦の会は伊那公民館講座「水彩画教室」(1990‐92年)を修了した仲間で14年前に設立。「パリ国際ル・サロン」会員の碓井伍一氏(伊那市山寺区)を講師に迎え、同公民館で月2回の教室で学ぶ。同ギャラリーでの展示は年に春と秋の2回を開いている。

土・日曜日、祝祭日は休館。午前8時30分縲恁゚後5時10分。 -

春日街道~R361直線で接続

県などは、県道伊那箕輪線(通称・春日街道)の沢尻交差点(南箕輪村)から国道361号へつながる道などを新たに造る工事を24日、終了させた。権兵衛トンネルが開通し、車の交通が頻繁になる状況を、特に県道から国道に向かう車両の流れをスムーズに通すための工事。31日午後4時から、新道路の交通を開放する。

国道に対して、沢尻交差点からほぼ直角に接する道路と交差点(仮称=沢尻南)を造った。それぞれの道路をつなぐ川北町交差点(伊那市)が鋭角だったため、これまで大型車が交道を曲がることが困難な状況だったことを解消した。

新しい道路の全長は約300メートル。全幅は本線6・5メートル、右折車線(国道に向かって)3・0メートル、片側歩道2・5メートルなどを含む13・5メートル。用地買収や計画設計などは県が受け持ち、本工事は飯田国道事務所が昨年夏からはじめた。

新しい道路を造るにあたり、沢尻交差点を直角交差に整備するなどの工事費用も合わせて約5億円。 -

高遠城址「さくら祭り」4月6日開幕

全国有数の桜の名所として知られる高遠城址公園のさくら祭りが4月6日、新伊那市として初めて開幕する。長野地方気象台の開花予想によると平年より4日、昨年より2日早い9日。最盛期は15日前後とみている。

祭りは5月5日までで期間中は、高遠まんじゅうの大食い大会、クイズ大会、高遠囃子(ばやし)巡行、町商工会女性部による桜茶サービスなどを予定している。

高遠町観光協会は高遠城址公園のさくら祭りに向けて、ポスターを昨年より200枚多い1600枚を印刷。権兵衛トンネルの開通で木曽谷にも配ってPRしている。

今年は新市発足によって、これまで町民に配布していた無料入園券を新市の住民に配る。何度でも利用が可能で、絵島の囲み屋敷や進徳館にも入れる。券には「祝 新伊那市誕生」などと記し、桜の絵を配している。

また、町商工会は29日、ぼんぼり135基を公園に設置した。関係者ら約60人が参加し、園内通路に沿って柱に協賛企業名が入ったぼんぼりを載せた。期間中の日暮れから午後9時(最盛期は11時)まで園内を灯す。

さくら祭りは83年の有料化以降、24年目。昨年の有料入園者数は31万4778人で、最盛期には1日に5万7600人が訪れる過去最多を記録。期間中に600万人を突破した。 -

みはらしの湯で4月からさくらパフェを販売

伊那市西箕輪の日帰り温泉施設・みはらしの湯は4月1日から、桜をイメージしたオリジナルデザート「さくらパフェ」を1カ月限定で販売する。

高沢尚人調理長が考案したオリジナルパフェは4作目。出来るだけ地元の食材を使い、四季に合ったものを提供したい竏窒ニ、「いちごパフェ」「とうふパフェ」「秋のみのりパフェ」などをこれまで考案してきたが、みはらしいちご園のイチゴを使っているいちごパフェは数量が限定されてしまうため、春に楽しめる新たなパフェを考案することになった。

今回は、春をイメージさせる桜をテーマ。市町村合併ということもあり、高遠町のコヒガンザクラも意識した。桜の塩漬けを固めたゼリーの上に、桜アイス、桜色のくず餅などがトッピングされている。サクラの花が入っているゼリーは、口に入れるとほのかに桜の香りがし、和菓子感覚で楽しめる。

価格は450円。 -

箕輪町通学安全パトロール隊連絡協議会発足

箕輪町の子どもの安全を守るため、学校区ごとに組織している通学安全パトロール隊の連携と情報共有を図る町通学安全パトロール隊連絡協議会が27日、発足した。第1回会議を町役場で開き活動状況など情報交換した。

協議会は、各パトロール隊活動の要望や問題点などについて意見交換し、不審者情報の確認や情報の共有化を図り、よりよい活動につなげる。

町長、教育長、箕輪町警部交番所長、パトロール隊代表、小中学校PTA代表、小中学校教頭で構成。会長に平沢豊満町長、副会長に小林通昭教育長、中部小安全みまもり隊代表の東城興一さんを選出した。

箕輪中は従来の校外指導部を安全願い隊として活動を始める。小学校はボランティアが各学校区ごとに隊を組織しパトロールしている。腕章などを着用している隊、腕章を紛失した場合に悪用されることを心配して着用しないなど隊ごと、学校規模や地域の特徴ごとの活動になっている。

委員から、中学校は部活で生徒の下校時間が遅いためボランティアを確保できるか心配する声があった。保護者の安全意識向上の啓蒙、集団下校の工夫を求める意見も出た。

ボランティア保険補助の要望もあったが、町は06年度300人分を予算化しており、教育委員会で対応する。 -

大芝高原まつり8月26日・土曜開催決定

南箕輪村の大芝高原まつり実行委員会合同会は27日夜、村民センターで開いた。今年の大芝高原まつりをこれまでの日曜開催から土曜開催に変更し、8月26日に開くことを決めた。大芝高原音頭アレンジ曲と振り付けの普及チーム設置も承認した。

大芝高原まつりは従来、8月20日すぎの日曜日だが、04年から土曜開催の意見があり、昨年まつり後のアンケートでも「土曜開催でよい」との回答が96%だった。昨年10月の実行委員会反省会で、06年は土曜開催を前提に検討すると決定していた。

祭り本日が土曜日になるため、雨天は翌日の日曜日に順延し、準備は前日の金曜日にする。準備の時間帯などはこれから協議していく。

大芝高原音頭のアレンジ曲は、プロジェクトチームが検討を重ね、大人から子どもまで村民の掛け声なども取り入れて録音。ビクターでCDを制作し4月末に完成する。

普及チームは、プロジェクトチームのメンバー、村商工会、上伊那農協、企業、学校、保育園などの代表で構成するが、「できるだけ柔軟に大勢参加してもらう」考え。4月5日に第1回会議を予定する。 -

山寺子育てサークル100回記念コンサート

伊那市の母親有志でつくる山寺子育てサークル(井口ゆき子代表)は25日、活動100回目を迎えたことを記念して「あつまれ山寺っ子100回記念楽しいコンサート」を伊那市駅前ビル「いなっせ」で開いた。小学生から高校生までの音楽家の卵たちがピアノ、チェロなどでさまざまな曲目を演奏。サークル卒業生の紹介、合唱などもあり、会場を楽しませた。

母親が情報交換したり、子どもと共に成長できる場を竏窒ニ97年に設立した同サークルは、山寺地区の母親が中心となって子育てサロン、公園遊び、水遊びなどを月に1回程度企画し、交流を深めてきた。9年目となった今年、その活動がちょうど100回を達成し、参加者、スタッフへの感謝を込めてコンサートを企画。

第9回江藤俊哉バイオリンコンクールで3位に入賞した常田俊太郎さんはサラサーテ作曲「チゴイネルワイゼン」を演奏。バイオリンが奏でるまざまな音色の調和は、会場に訪れた大人も子どもも引き込んだ。 -

大草城址公園桜まつりに向け、ぼんぼりの取り付け、

地域住民などでつくる大草城址公園桜まつり実行委員会は26日、つぼみの赤味が増した大草城址公園で、約50人が参加し、9日の第12回桜祭りに向けて、ぼんぼりやアーチ立てなど祭りの準備作業に精を出した。

公園内には「江戸彼岸桜」「染井吉野」「八重桜」など10種類以上の桜が200本余植えられ、4月上旬から下旬まで長い期間花見が楽しめる人気スポット。数百基のぼんぼりの点灯は開花が始まると同時、花の見ごろにはライトアップもする。

第12回桜まつりは9日午前10時から、ビンゴゲーム(午前11時30分、午後1時30分)や陣馬太鼓、琴、尺八の演奏、もち投げ(午後12時30分)など多彩な催しが繰り広げられ、園内には焼きイカ、おでん、焼き鳥、フランクフルト、五平もち、酒、ビールなどの販売もある。

また、今年から村が出店者を募り、開花期間中、飲物や食べ物の露店も並ぶ予定。

実行委員は「祭り(9日)の頃には見ごろになるのでは」と話していた。 -

三峰川を本来の姿に・伊那市美篶地区住民が環境整備

伊那市美篶上大島の三峰川橋上流付近一帯で26日、住民240余人が、河川敷に茂った樹木や下草などを一斉に刈り取る環境整備をした。美篶河川環境整備推進委員会、美篶区長会の主催。

三峰川の水量が減り、河川敷にはかつてなかった植物が繁茂している状況を、景観保護や治水の観点から解決する目的。7回目。

地域の12区から住民が集まり、約4ヘクタールの三峰川右岸の河川敷で作業。草刈り機、ノコギリなどを持ち寄って、事前に国土交通省が伐採したアカマツ、ニセアカシヤ、ヤナギの木を切りそろえたり、下薮(やぶ)を整理した。

河川敷では午前中、至る所で、チェーンソーのエンジン音などが響き渡り、伐採した樹木などを燃やした煙がたち登った。

美篶区長会長の赤羽要さんは「現在は木や草があって、本来の川の姿ではなくなっている。昔の川の姿に戻したい」と語った。 -

伊那市富県の貝沼社協ふれあい・すくすくサロン

伊那市富県の貝沼地区社会福祉協議会ふれあい(北澤孔明会長)などは25日、地元公民館で、子どもと大人の交流会「すくすくサロン」を開いた。大人たちは懐かしい昔の遊びを子どもたちに伝授した。

4回目の本年は園児や児童、地域住民ら約60人が参加。お手玉、竹馬、紙ひこうき作り、縄跳びなどの昔ながらの遊びに加え、今までになかった餅つき体験もあった。

大人からルールや・スコツ・スの説明を受けると、遊具を早速手に取り、それぞれの遊びに挑戦。竹馬に挑んだ児童の一人は「トントンと鳴る、この音が好き」と、スイスイと乗りこし大人顔負けの技術を披露した。

餅つきは同社協役員の自宅から持ってきた臼と、この日のために作った子ども用の杵(きね)を使用。つきあがった餅は、あんこやきな粉をつけて皆で食べた。

北澤会長は「今の子どもたちはテレビゲームに夢中。昔の遊びを通して、大人と子どもが交流を図りながら楽しんでほしい」と話していた。 -

伊那保健所管内でノロウイルス

伊那保健所は27日、伊那市日影のすし弁当屋「磯まつり」(中村正一社長)をノロウイルス食中毒の原因施設と判断し、この施設に対して同日縲・0日の4日間、営業停止を命じた。同保健所管内では本年度初の発生。前回は02年11月、駒ヶ根市内の保育所の給食から検出されている。

被害患者は18日、この施設で調理したすしを食べた26グループ446人のうち、7グループ40人であることが現在までに判明。県環境保全研究所が実施した検査により、5グループ20人の患者、2人の調理従業員の便からノロウイルスが検出された。患者は快方に向かっているという。

伊那保健所では、患者グループの共通食がこの施設で調理したすしだけであることや、調理従業員の便からノロウイルスが検出されたことなどの調査結果を総合的に考え、調理従業員のどちらか、もしくは2人から感染が広がったと断定し、行政処分に踏み切った。

ノロウイルスは冬場に多く発生する食中毒のため同保健所では、外から帰った時、トイレの後、調理の前などは、必ず石けんで手を洗いをするなど、食品を扱う店や家庭に注意を呼びかけている。 -

風力発電などに対する要望書提出

伊那市西箕輪地区の区長会、ふるさと景観住民協定者会、みはらしファーム運営会議は27日、長谷村の鹿嶺高原などで計画する風力発電事業と権兵衛峠道路沿いに建設を計画する休憩所「地域情報発信交流施設」について、慎重な検討を求める要望書を伊那市長に提出した。

新伊那市となる高遠町・長谷村の入笠山、鹿嶺高原で民間2社が計画する風力発電事業が今のまま進行すれば、高さ約100メートルの風車50基以上が、南アルプスの稜線(りょうせん)に並ぶ。

3者は、これらが西箕輪地区から望む眺望を阻害することを強く懸念し「クリーンエネルギーということでむやみに反対できないが、『眺望』という財産を考えると広域的問題。現地の人を加えた検討委員会で十分配慮してほしい」と訴えた。

地域情報発信交流施設については▼みはらしファームとの競合▼ごみ捨て場・駐車場となってしまうわないか▼類似施設の乱開発竏窒ネどの懸案事項を示し「民間調査機関の答申には住民の声がどのように反映されているか分からない」と不満をぶつけた。

小坂伊那市長は「判断材料として民間に依頼しただけで最終的には市が判断する。みはらしと競合する施設ではない」とし、南箕輪村とも協議しながら検討を進めるとした。

風力発電については、上伊那地方事務所長にも要望書を提出。牛越所長は「県としては市町村、住民の十分な理解のうえ、進めていくべきという姿勢をとる」と十分な配慮を約束した。

風力発電については、事業者側に「許可要件を満たせばできる」という認識もあるという。一方、景観についてはいまだに行政力が弱く、住民サイドからの働きかけ、事業者との兼ね合いが重要となる。

201/(火)