-

ながた荘特別企画「お花見弁当」4月1日~

箕輪町のみのわ温泉ながた荘は4月1日から、特別企画「お花見弁当(さくら)」を始める。予約を受け付けている。

昨年に続き2回目の企画。マグロ、ヒラメ、エビ、サーモン、カンパチをのせた「ちらし寿し」、大きなエビフライ、季節の炊き合わせ、和え物、魚、肉料理を竹製の器にぎっしり詰めたボリュームのある弁当。関西風の味付けで品数は14品。弁当代は1300円。

「個人はもちろん、企業の花見などにもご利用ください」と話している。

期間は4月1日から28日まで。完全予約制で申し込みは前日午後5時まで。弁当渡しは昼ころ。予約はながた荘(TEL79・2682)へ。 -

冒険心をくすぐる大人の基地、ツリーハウスが完成

# 駒ケ根の豊かな自然環境をフィールドに、新しいシニアライフスタイルを発信する「自然楽校in駒ケ根」が25日あり、東伊那のふるさとの家周辺の林で、約30人が参加し、ツリーハウスを完成させた。

縦横約3メートル余のツリーハウスづくりは2回目。前回(昨年10月)4本のヒノキの立木を四隅の柱として利用。立木の間に板を渡し、地上4メートルの高さに土台を作り、床張りをした。2回目のこの日は、屋根をふき、板壁を張り、手すりを付け完成させた。

参加者は高所とあって、慎重にのこぎりで杉板を切ったり、金づちで打ちつけていた。

時々、高所からの眺望を楽しんだり、形になっていくツリーハウスを見上げ、少年の日の基地づくりの楽しさを重ねた。

作業終了後、プロのカーバー、栗田宏武さんがチェーンソーカービングのデモンストレーションも見学した。

スタッフの自然暮らしの会の清水英二事務局長は「今後、丸太でテーブルやいすをつくり、設置したい。この場所が市内外から訪れた人々の憩いの場になれば」と話していた。 -

NHK松平定知アナウンサー講演会

NHKテレビでお馴染みのアナウンサー松平定知さんの講演会が25日、駒ケ根市文化会館で開かれた。駒ケ根市文化財団など主催。会場を埋めた約980人の聴衆は松平さんがステージに登場すると大きな拍手で迎え、番組製作の裏話など、ユーモアを交えた松平さんの話に耳を傾けた。

松平さんはアナウンサーの生活について「朝7時のニュースを担当していた時は午前3時半に起きて局に向かい、仕事を終えるのは午後5時か6時。寝るのは午後11時過ぎで睡眠時間が短く、肉体的にはつらい時期だったが、当時は東欧諸国など世界のどこかで毎日のように政変が起こっていて仕事には大きなやりがいを感じていた」と振り返った。

放送7年目となる『その時歴史が動いた』については「今までは戦国時代などの人物を多く扱ってきたが、加えてこれからは現代史も積極的に取り上げていきたい」などと語った。 -

駒ケ根写真コンテスト表彰式

駒ケ根市観光協会は25日「05年度駒ケ根観光写真コンテスト」の表彰式を駒ケ根高原美術館で開いた。入賞者11人のうち7人が出席し、観光協会の宇佐美宗夫情報企画部長から表彰状を受け取った=写真。105点の応募作品を審査した山岳写真家の津野祐次さんと工芸作家で同美術館副館長の木下五郎さんは講評で「独創性が高い」「美しい駒ケ根の特徴をよく表現している」「一瞬のチャンスを絶妙のタイミングで切り取っている」などとそれぞれの作品を絶賛した。

入選作品は同館で4月9日まで展示される。

入選者は次の皆さん。

▽最優秀賞=太田秀男(駒ケ根市下平)▽優秀賞=池下左近(和歌山県)春日芳人(駒ケ根市上穂北)▽特別賞=森俊晴(駒ケ根市赤穂)久保村由人(伊那市西春近)海野順子(松本市)▽入選=高坂益男(駒ケ根市赤穂)鍋島道雄(大阪府)平沢善博(宮田村南割)向山世男(伊那市錦町)小林紀一(飯島町飯島)佐藤正一(駒ケ根市上穂南)▽佳作=平沢善博(宮田村南割) -

伊那市南福地で水芭蕉の植栽

伊那市富県南福地の道堰みずばしょう管理組合(竹松杉人代表)は25日、鹿害などで欠損してしまったミズバショウの補植と、防護ネットの張り直し作業をした。

休耕田の荒廃防止のため同組合は2000年、地区内の休耕田約30アールにミズバショウ千株を植栽した。ミズバショウを植栽した場所は、休耕田に生えてくるハンノキなどがなく、荒廃防止には一定の成果をあげてきたが、鹿害により荒らされたり、夏場に水がうまく行き渡らなかったことで欠損した部分ができてしまった。

県のコモンズ支援金を活用して500株の補植と、前回よりも丈の高い防護ネットを張り直すことにした。夏場に水がきちんと流れるよう、川から水をひくパイプも取り付けた。地域住民約40人に加え、市、県の関係職員も参加した。

取り組みは、富県グリーンツーリズム構想のにも組み込まれている。 -

合併後は伊那、高遠各消防署の管轄区域が変更

伊那市など6市町村で構成する伊那消防組合議会の3月定例会が24日、同市役所であり、11億9900万円の06年度一般会計予算案、同組合の情報公開、個人情報保護条例の設置についてなどの9議案を原案通り承認、可決した。

3市町村合併後の伊那、高遠各消防署の管轄区域が変更。高遠消防署は高遠町地区と長谷地区の全域のほか、現伊那市の美篶地区(うち芦沢、笠原、南割、横町、上大島、上原、末広)手良地区(うち中坪、野口)富県地区(うち新山)を管轄。伊那消防署は新伊那市の高遠消防署管轄地区を除く地域と、南箕輪村の全域とした。

アスベスト対策と林野火災予防のため、伊那消防組合火災予防条例の一部改正。林野火災予防については、火災警報発令中は山林、原野などにおいて喫煙をしないこと竏窒ニした。条例違反に対する罰則規定はないため「一般住民が個々に気を付けてほしい」とした。

合併により構成市町村は6から4へ削減。組合議員定数も現20人から16人(内訳新伊那市8人、辰野町3人、箕輪町3人、南箕輪村2人)に減員する。小坂市長が失職後は、矢ヶ崎克彦町長が職務代理者に選任される。 -

いよいよ桜の季節 伊那公園にぼんぼり

伊那市中央区の有志でつくる伊那公園桜愛護会は25日、今年の「さくらまつり」に向けて、ぼんぼりの飾りつけを始めた。約50人の会員が午前6時半に集まり作業をした。

公園入口の道路両側に支柱を立てて、ぼんぼり約50個が立ち並んだ。26日は公園内にぼんぼり約400個が吊るされる予定だ。

会員によると桜の咲き始めは4月10日ごろ竏窒ニ、ほぼ例年並みの予想。温かい日が続けば5日にも開花しそうだという。

「さくらまつり」は伊那公園と春日公園で、4月1日縲・3日の期間で開く。ライトアップは1日の午後6時半、花火の合図と共に同時点灯する。

期間中は12日、伊那公園の「伊那節まつり」をはじめ、ルネッサンス西町の会による新酒大会(15日予定・春日公園)、伊那公園桜愛護会の太鼓・カラオケを楽しむ会(16日・伊那公園)などがある。 -

早太郎温泉10周年記念式典

市内のホテル、旅館や観光業者らでつくる記念事業実行委員会(宇佐美宗夫委員長)は23日、早太郎温泉開湯10周年を記念する式典を駒ケ根駅前ビル・アルパで開いた。関係者約60人が集まってこれまでの努力に感謝し、今後のさらなる発展を誓い合った。今年11月までに実施する記念事業として、早太郎温泉への宿泊者には駒ケ岳ロープウェイの料金を半額にするサービスや「ぐるっと駒ケ根花めぐりバス」運行、「伊那谷・木曽谷ひとっとび得々券発行」など6つの企画が発表された。

宇佐美実行委員長=写真=は「待望の温泉が出てはや10年がたった。その間紆余曲折があったが、多くの人の協力に支えられて今日がある。今年はいろいろなイベントを企画した。お客さまに満足していただけるよう、ようこそおいでくださいました、ありがとうございます、またおいでください竏窒㈹セ葉にさらに精進していきたい」とあいさつした。 -

駒ケ根市の幼稚園・保育園で卒園式

駒ケ根市内の13の幼稚園・保育園のうち、私立の2保育園を含む12園で24日、卒園式が行われた。

赤穂中割のすずらん保育園(高見洋子園長)では園児31人(男子23、女子8)が園を巣立った。名前を呼ばれた園児は「はい」と返事をして立ち上がり、一人ずつ園長の前に進み出て卒園証書を受け取ると大きな声で「ありがとうございます」と礼を言うなど、落ち着いた立派な立ち居振る舞いを見せていた。

高見園長は卒園児らに「皆さんが毎日頑張って園に来られたのは家族や周りの人たちの応援があったからです。帰ったらお家の人みんなで証書を見てお祝いしてください」と呼び掛けた。

詰めかけた保護者らはしっかりとした態度で式に臨むわが子の成長ぶりに目を細め、時折ハンカチで目頭を押さえたりしながら感慨深そうに子どもたちの晴れ姿に見入っていた。 -

名刺台紙が3種類できる

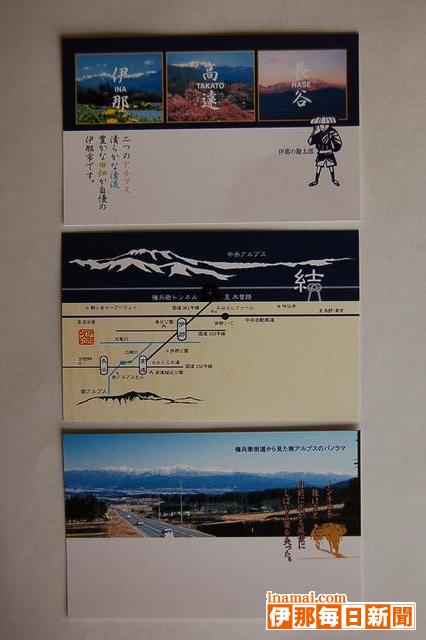

31日の伊那市・高遠町・長谷村の合併を控え、伊那観光協会は、新伊那市をPRする名刺台紙を3種類作った。「名刺を使って新市の観光案内を」と広く活用を呼びかけている。

台紙は▽雪をかぶった中央・南アルプスをバックに咲く桜など3市町村の風景写真3枚を使用。裏面は広域マップのイラストつき▽権兵衛トンネルをPRするもので、表に伊那、裏に木曽の宿場町をそれぞれ表示。名刺の中央にあるトンネル部分は、希望によって穴が開く▽権兵衛トンネルから眺めた南アルプス竏窒フ3種類。

台紙は100枚で300円。名入れなど印刷は別となる。

販売は、市役所商工観光課(TEL78・4111内線2131)の窓口のみ。 -

【記者室】歩車分離式交差点にご注意

箕輪町の国道153号と町道6号線が交わる町役場入り口の交差点。歩車分離式(押しボタン式)に変わってしばらく経つが、まだ以前のような交差点という認識の人もいるようだ▼変更当初は、歩行者の信号機が青になったのを見て自動車は赤信号なのに発進し急ブレーキを踏んだり、走行してしまう車を見かけることがあった。自動車が間違って発進するのを見ることはほとんどなくなったが、この数日で2回ほど、歩行者が自動車の青信号に反応して横断する場面に遭遇した▼自動車用の大きな信号機が青色になると、つい体が反応してしまうのかもしれない。歩行者の安全のために変わった交差点で不注意の事故が発生しないよう、運転者も歩行者も十分注意を。(村上記者)

-

伊那市 災害発生時の対応着実に

伊那市防災会議(会長・小坂樫男市長)が23日、市役所で開かれ、市がつくった「避難所マニュアル」の概要版を4月以降、区長や組長、避難所指定にある公民館、学校などに配ることにした。

昨年12月に製作した同マニュアルの内容を、A3判1枚の両面に一目で分かるようまとめた。地震・風水害が発生した場合の避難所開設までの手引き、地震が起きたときの対応方法などが記されている。

避難所マニュアルは04年10月の台風23号による災害時、避難所を10カ所設けたが、対応に不手際があったことを反省して作成した。

5月以降には合併する高遠町、長谷村の区長などにも配布。概要版は全部で約3500部を印刷した。

小坂会長は会議で「本年度を振り返ると伊那市では、大きな災害もほとんどなく平穏な年だった。しかし、外に目を向けると災害は各地で多発している。有事にそなえて、自主防災組織の充実、迅速な災害情報の伝達に努めたい」とあいさつした。 -

いなっせ管理組合が初の消防訓練 高層ビル災害に対応

伊那市駅前ビルいなっせ内のテナントや事務所などでつくる「いなっせ管理組合」(松澤一男理事長)は23日、同ビルで初めてとなる消防訓練をした。約30人の組合員が参加し、利用者の安全を確保するため、有事にそなえた。

伊那消防署員の指導で、避難器具による屋外への避難、屋内消火栓や消火器の取り扱い訓練などを実施。地上約24メートルにある7階窓からの避難は、はしご車を使用し、救助者のもとまで署員2人が向かうと「バスケットには左足から足を掛けてください」などと誘導し、救助した。

市生涯学習センター職員・酒井高太郎さん(30)は、はしご車のバスケットに乗るのは初めて。「恐かったが、署員の誘導に従がっていたらいつのまにか乗れていた。緊急時は利用者を誘導する立場なので、そのときの参考になれば」と感想を述べていた。

署員は「災害はいつ発生するか分からないので、今日のような訓練を積み重ね、体で覚えてほしい」と講評。松澤理事長は「いなっせに集まる人たちの安全を守るため、組合員はつねに防災意識を持っていなければ」と話していた。 -

伊藤三千人さん個展「ふるさと信濃路の四季」

高遠町勝間出身で一水会会員の洋画家・伊藤三千人さん(73)の個展「ふるさと信濃路の四季」は28日まで、伊那市日影のベルシャイン伊那店2階文化ホールで開いている=写真。

伊那市や高遠町の風景画を中心に43点を展示販売。四季折々の明るい色彩と躍動感溢れる独特のタッチで描いた作品に、多くの人の関心が集まっている。

作品は高遠城址(し)公園から望む夕暮れの中央アルプス、秋の白馬三山など。イタリアのアッシジの農家を描いた水彩画は、石づくりの民家やオリーブの木を油性ペンで勢いよくデッサンしている。

伊藤さんは高遠高校で中川紀元氏に油絵の手ほどきを受け、高校卒業後は文化学院美術科の山口薫氏に師事。一水会創立者の木下義謙氏から知遇を受けて絵を学び、一水会に出品するようになった。

現在は神奈川県相模原市の自宅にアトリエを構え、都内と伊那市を中心に個展を開くなど活躍。伊藤さんは「伊那谷の美しい風景を描き、残していきたい」と作画活動に燃えている。

午前10時縲恁゚後7時(最終日は午後4時)。 -

上伊那書道協会第40回記念展 力作・大作多彩に

上伊那書道協会(千葉耕風会長)の第40回記念上伊那書道展は24日、県伊那文化会館美術展示ホールではじまった=写真。26日まで。

ベテランから初心者までの30縲・0代の会員のほか、愛好者ら計150人が力作を出品。展示会40回を記念して、これまで5年間の同協会役員を務めた物故者の遺墨も展示されている。

漢字、かな、てん刻、刻字、前衛など多彩にそろうが、会員によると近年は漢字とかなを交えた書「調和体」が目立つという。それぞれの作品は、柔らかさや堅さなどの作風や、展示品の大きさもさまざまとあって、来場者の目を楽しませている。

書、活字離れが進む現代について千葉会長は「伝統的なものを大切に残すことは、今生きる人々の役わりだと感じる。これからは若手が書いていく必要がある」と話している。

午前10時縲恁゚後5時(最終日は午後4時)。入場無料。 -

いきいき市民の会総会

駒ケ根市が開いた04年度男女共同参画推進講座の修了生が中心となって05年8月に発足した「こまがね男女共同参画社会をめざす市民の会」(愛称・いきいき市民の会)は22日夜、駒ケ根駅前ビル・アルパで総会を開いた。会員約20人が出席。05年度決算、06年度事業計画・予算案を承認し、新役員を選出した。正副会長以下、主な役員は再任。体制の充実を図るため、幹事を5人増の10人とした。任期は1年。06年度の新たな事業として男女共同参画研究集会での寸劇発表のほか、推進座談会の開催を計画している。

06年度役員は次の皆さん。

▽会長=三井貞明▽副会長=松本瑩子、中坪宏明▽会計=松崎敏子▽監事=小川周次、鈴木里子▽幹事=伊沢恵子、小林正昭、小宮山よし子、須田秀枝、戸枝まゆみ、宮澤清高、赤羽明人、長尾孝雄、滝澤久美子、遠藤のり子 -

卒業記念写真の経費負担をめぐって、総務委員会が村長に要望

宮田村小中学校の卒業記念写真の経費14万円が新年度の予算から削除されたことを受け、予算審議する23日の村議会本会議で、議会総務委員会が村長に再考を促す異例の要望を行った。予算案は原案通り可決した。

教育関連の予算審査が付託されている20日の総務委員会で、卒業記念写真の経費削除を指摘。個人負担になるのはせつないと意見が挙がり、一時紛糾した。

本会議でその件について審査報告を行った松田英俊委員長は「修正動議の発議はしないが、できれば個人負担にならないような予算措置を村長に要望する」と求めた。 -

信大卒業式・学位授与式

南箕輪村の信州大学農学部で23日、卒業式と学位授与式があり、華やかな装いに身を包んだ卒業生184人、修了生81人が笑顔で式に臨んだ。

卒業は食料科学63人、森林科学70人、応用生命科学51人、学位を受けたのは食料科学28人、森林科学19人、応用生命科学18人、機能性食品開発16人。109人は新たに進学する。

小宮山淳学長は「在学中に形成された人格や能力が新たな職場で評価される。転換期にある世の中では、物事を主体的に判断したり、想像力を働かせる能力が求められており、先人の残した書物や回答を鵜呑(うの)みにするのでなく、自分自身で咀嚼(そしゃく)して、実行してほしい」と語った。

前日に降った雪の影響で足場は悪かったものの、女子学生は袴やドレスなどが多かった。寮祭などの時につくった法被(はっぴ)を着用して出席する男子学生もおり、会場を沸かせていた。 -

山村特有生かした健康づくりへ食文化研究

長谷村は21日、食と健康を考える集いを非持の気の里ヘルスセンター栃の木で開いた。

村は山村特有の食材を生かした健康づくりを目指して本年度から3年間を目途に食文化を研究調査し、「雑穀などを使った健康によい料理レシピの作成や、食の提供につなげて他地域に発信していけたら」と計画している。

調査には村内で食と健康について活動している3団体が協力。集いは会員らの事前講習会の一環。調査を指導する信州大学農学部の井上直人教授の講演「食と健康 雑穀による穀物革命」を聞いた。

井上教授は「欧米化して栄養バランスが崩れている国民の食生活のなかで救世主として注目されはじめた」雑穀の栄養成分や、老化抑制との関連性など雑穀がもつ機能をさまざまなデータを基に紹介。参加者はメモをとるなどして熱心に耳を傾け、今後の調査活動の参考にした。 -

保育園の思い出忘れません

長谷村保育園(北原洋子園長)の卒園式が23日あり、8人の年長児が小学校生活への希望に胸を膨らませ、喜びいっぱいに園を巣だった。

保護者や保育士、関係者ら大勢が見守るなか、卒園児たちは緊張した面持ちで晴れの式に臨んだ。園児一人ひとりに向けて担任が「小学校へ行っても堂々と何にでも挑戦してください」などとエールを送り、北原園長が卒園証書を手渡した。

北原園長は「何ごとにも一生懸命に取り組み、心も体も大きくなったね。小学校に行っても最後まで諦めない心、友達を大事にする心を忘れないで」と述べ、思い出の詰まったアルバムも贈って卒園を祝った。

在園児たちも「一緒に遊んでくれてありがとう。一年生になっても頑張ってください」と大きな声で歌をプレゼントした。

卒園児たちは園生活を振り返り「長谷村保育園として最後の卒園。保育園での思い出は忘れません」と全員で合唱。園内に元気いっぱいの歌声を響かせると、我が子の成長に涙をみせる保護者の姿もあった。 -

伊那まつりは8月5・6日

第34回伊那まつり委員会が23日、市役所であった。31日に合併する高遠町・長谷村を含め、商工観光関係者など委員約30人が集まり、開催日を8月5、6日と決めた。

テーマに「飛躍」を設定。5日の「市民おどり・おまつり広場」、6日の「花火大会・遊ingビレッジ」を二本柱に、例年並みのイベントを組んだ。

メーンの一つ、市民おどりは、合併により過去最高だった昨年の6万4千人を超えそうだという。場所は、駅前再開発ビル「いなっせ」の活用効果や交通の利便性などから、従来通り中心商店街とした。

また、第35回に向け「伊那粋踊り」よりテンポが速く、激しい動きの「ドラゴン踊り」より緩やかな踊りの研究をしていく。

委員会では、事務局からまつりの実施方針が報告され、了承。組織は市民おどり、花火、交通など7委員会を設ける。

実行委員長に選出された久保田祥圃区長会長は、市民参加のまつりになるよう協力を求めた。

4月下旬ごろ、実行委員会を開き、詳細スケジュールなどを詰める。2町村の位置づけも検討していく。 -

中央区のロトウザクラ咲き始め

伊那市中央区公民館にあるロトウザクラが咲き始めた=写真。

木は区制100周年の記念に植樹したもので、花を咲かせるのは2度目。ここ数日の冷え込みのため、開花は昨年に比べると2、3日遅れているが、ほぼ平年並みだという。

現在は3分咲き程度。花はそれほど開いていないが、鮮やかなピンク色のつぼみが連なり、春の訪れを告げている。花は4月上旬まで楽しめる。 -

オウム容疑者の情報提供呼び掛け

地下鉄サリン事件の発生から20日で11年竏秩B事件を風化させまいと駒ケ根警察署はこのほど、オウム真理教関係の特別手配容疑者の顔写真や似顔絵入りのチラシを駒ケ根市内の大型店の店頭で来店者らに配布し、情報の提供など捜査への協力を呼び掛けた=写真。

用意したチラシは200枚。平田信、高橋克也、菊地直子の3容疑者の十数年前の顔写真と現在のイメージ似顔絵が描かれている。

一時、同教団の信者が木曽に居住していたことから、容疑者が駒ケ根市に潜伏している可能性もあるとあって、同署は何か気が付いたらどんな小さなことでもよいから110番に通報してほしいと呼び掛けている。 -

大芝の湯

水引アート展示

「風呂の日」26、27日に販売、体験も

南箕輪村の大芝の湯で、飯田市の水引クラフト作家園部三重子さんが水引アート展をしている。

ユリの花などのブーケ、ひな人形、カッパやカエルのほか、桜のブランコに乗った村のキャラクター「まっくん」を展示。すもうをしている大きなカッパなど、水引で作ったとは思えないような楽しい作品に訪れた人が関心を寄せている。

大芝の湯恒例企画「風呂の日」の26、27日は、園部さんが訪れ、水引アート作品の販売や手作り体験もある。

風呂の日企画はこのほか、2月に引き続き木曽地域との交流を深めようと「木曽くらしの工芸館」による漆器と木工品の販売、上伊那農業高校の鉢花販売もある。 -

細工ずし作り楽しむ 高遠町家庭介護者のつどい

高遠町社会福祉協議会は20日、町保健センターで、年一度の「家庭介護者のつどい」を開いた。家庭介護者のリフレッシュを目的とした集まりに、町内から19人が参加。諏訪市清水の寿司屋・小平晴勇さんを招き、細工寿司の作り方を学んだ。

太巻きの断面を切ったときに「バラの花」が表れる細工寿司を学習。花の赤色は魚のタラをほぐして水分を飛ばし、食紅で薄いピンク色に加工した「おぼろ」や紅しょうがなどを使って表現した。小平さんが参加者らに作り方を教えると、それぞれが15分もかからず完成させた。

参加した女性の一人は「以外に簡単に作れたので、家に帰って今夜、忘れないうちに作ってみたい」と話し、太巻きを輪切りにした断面にバラの花がきれいに表れると、感激していた。

落語家「すわこ八福神」の芸名で出張落語を県内各地で展開する小平さんは、「笑顔はくすり」と題した落語も披露。町保健福祉課の職員や町社協のケアマネージャーらによる血圧測定、健康相談、介護相談などもあった。 -

伊那市立図書館が3市町村合併記念企画

伊那市立図書館で29日まで、伊那市・高遠町・長谷村の市町村合併記念企画「図書館ウォークラリー」が開かれている。中学生以下を対象とした、館内に隠された合併にかんする問題を解いて楽しむイベント。期間後に答え合わせをして、正解上位者にはイーナちゃんグッズを賞品として送る。

新伊那市についてもっと理解を深めてもらおう竏窒ニ計画された合併記念企画第1弾。壁や本だななどに掲示された問題は、館内1階の児童室内に10問、2階の一般図書室内に5問の計15問。掲示場所が分からないときは、図書館職員が手引きしてくれる。

問題は「新伊那市は県内の中で何番目に広い市になるか」「高遠城址(し)の桜は何という種類か」「長谷村にある大きなダムの名前は何」竏窒ネど。子どもたちには難しい問題が多いため、1階児童図書室入口にヒントが書かれた紙が張り出されている。

解答用紙の受け渡し、回収は児童室カウンターまで。問題の答えは31日、児童室内に掲示。上位10人には伊那市のイメージキャラクター「イーナちゃん」のクリアファイル、シールなどを送る。

合併記念企画第2弾「おはなしのひろばスペシャル」は25日、午前10時30分から、同図書館1階エントランスホールである。3市町村の読み聞かせボランティアによる、絵本や紙芝居の朗読、手遊びを楽しむ。

27、28日は休館日。午前10時縲恁゚後7時。 -

伊那中央病院 一般病床増床工事が終了

伊那中央行政組合が運営する伊那中央病院で22日、昨年6月から進められてきた一般病床の増床工事が終了したことを祝う竣工式が開かれた。満床状態が続く、救急患者の受入が困難な状況を改善するための工事終了で、病床数は344床から46床増え、390床となった。

増床部分はこれまで資料置き場や会議室として使っていた3階西病棟の「トリアージスペース」を改修。工事は病院北東にある駐車場に、同じ機能がある別棟(鉄骨3階建て、延床面積約1500平方メートル)と、カルテ倉庫(鉄骨平屋建て、同約230平方メートル)を昨年11月末までに建設し、着手した。総事業費は約5億8600万円。

増床分は1人部屋4室、4人部屋9室、6人部屋1室の計46床。このうち6人部屋は重症患者治療用の「高度治療室」(HCU)として使用。増床病棟は4月1日から一般病棟として使われるが、将来的には46床中24床をリハビリ病棟などに活用する計画もある。

式典で小川秋実院長は「ハード面では理想的な状態となったが、これからは医師の確保などのソフト面を充実していきたい。また、上伊那地区の病院とも連携を取り合って、一つの病院として医療に取り組んでいきたい」とあいさつした。 -

箕輪町還暦祝

箕輪町の06年還暦祝が19日、伊那プリンスホテルであった。還暦者でつくる実行委員会主催の式典、祝賀会で130人が人生の節目を祝った。

今年の該当者は46年4月2日から47年4月1日生まれの町内在住者318人。

内山雄平実行委員長は、「還暦は人生の一つの通過点に過ぎない。今日を原点として人と人とのつながりを大切に、心豊かな地域づくり、町づくりに何ができるか真剣に考え、『何か一つの大切さ』を合言葉に、町発展のため生涯現役の心で歩んでいこう」と式辞を述べた。

平沢豊満町長は、「今まで培ってきた知識や経験を顕在化し、町発展のためこれからもお力添えいただきたい。ご自愛頂き、健康で明るく楽しく前向きに人生をおう歌していただきたい」と祝った。

還暦者は、町民体育館で使う屋外用ベンチ5台を記念品として町に贈った。 -

こどもたいそう

全身を使って楽しもう竏窒ニ19日、伊那市の子育て支援グループ・子どもネット伊那は、5縲・歳を対象とした体操教室を伊那市駅前ビル「いなっせ」で開いた。約30人の子どもたちが集まり、普段はあまりなじみのない器械体操に挑戦した。

体を使わなくてもできる遊びが多くなる中、もっと主体的に体を使ったり、器械体操に触れるきっかけづくりをしてもらうことを目的としており、今年で2回目。

講師に迎えた諏訪市のトレーナー・落井達彦さんは「学校でも楽しめるような体操を覚えよう」と子どもたちに呼びかけ、前転、後転、ブリッジなど、基本的な動きを伝授した。手のつき方や回転の仕方を知らなかった子どもたちも、落井さんの指導を受けながら徐々にコツをつかみ、ほおをまっ赤にして笑顔を見せていた。 -

駒が原の児童会歓送迎会

宮田村町3区駒が原地区の小学校児童会は18日、歓送迎会を里宮神社で開いた。卒業生9人を送り、新入生16人を歓迎。別れを惜しみつつ、新たな出会いを喜び、会食やゲームなどを通じて絆を確かめ合った。

同地区では歓送迎会を「天神様」と呼び、先輩から後輩へと受け継がれてきた。

この日も新年度から最上級生になる5年生が中心になり準備に協力。新旧会長の松田優太君、加藤美咲さんがそれぞれあいさつし、励まし、感謝しあった。

新入生、卒業生それぞれに記念品の贈呈もあり、父母手製の美味しい豚汁で会食も。

最後は下級生がアーチをつくって、卒業生を送り出した。

201/(火)