-

お年玉年賀はがき 南箕輪郵便局で2等賞品2人が受け取る

南箕輪村久保の丸山拓郎さん(83)が5万分の1の確立で、06年お年玉年賀はがきの2等に当選した。南箕輪郵便局(大沼悟局長)で22日、商品贈呈式があり、デジタルカメラを受け取った=写真。

丸山さんに届いた約250枚の年賀のうち、25年ほど前の勤め先の上司からの1枚が当選。いつもは切手シートだけだったが、今年は妻が当選番号を見つけ「ややビックリ」だったという。

2等賞品はIH炊飯ジャー、電波ソーラー腕時計などの5点の中から選べ、丸山さんは以前からほしかったデジタルカメラを選択。さっそく家の花や犬の写真を撮影したいと、笑顔で当選を喜んでいた。

南箕輪郵便局管内で2等が当選したのは昨年もあったが、1等はここ2年は出ていない。贈呈式では同局を日ごろから利用する、伊那市在住の女性も贈呈品を受け取った。 -

児童の安全、地域ぐるみで

伊那市の富県小学校よりよい教育環境協議会は21日、児童の登下校の通学路の安全を巡視する「えがおみまもり隊」の結団式を同校体育館で開いた。保護者など約120人の地域住民が集まり結団。全校児童と交流を深めるために学区内の各地域ごとに分かれて自己紹介もした。

同協議会は地域ぐるみで継続して児童の安全を確保するために、保護者などにボランティアを呼びかけて発足。隊員は児童の登下校時に合わせて通学路に立って見守ると同時に、交通指導やあいさつ運動を交えて交流を広げる。同地区の保育園児や中学生の安全にも注意する。

結団式で北澤健吾隊長は「児童が安心して健やかに育っていける地域づくりに協力を。この活動の輪が広がっていくよう、地区にも呼びかけてほしい」とあいさつした。

児童を見守るボランティアの発足は伊那署管内にある22小学校のうち10校目となった。

同署管内で昨年発生した不審者の声掛けは27件で、そのうち児童が被害にあった事案は19件。午後3時縲・時の犯行が6割で、児童が一人のとき、自宅から100メートルの範囲で多く起きているという。 -

ソースかつ丼まん、ジンギスまんが登場

テレビ番組「THE鉄腕DASH」でTOKIOの国分太一、長瀬智也が来店して食べた「ローメンまん」と「ソースかつ丼(どん)まん」。大反響を呼び、売り出した伊那市境区の「シャトレ」(黒河内明夫社長)は製造が追いつかない状況だ。

2種類の中華まんは半年前から、同時進行で構想を練り、試作を重ねたもの。権兵衛トンネル開通、高遠町・長谷村との合併を機に「ローメンまん」のみを売り出す予定だったが、テレビ取材が入ったことで、急きょ「かつ丼竏秩vも合わせて発表した。

「かつ丼」と名の通り、カツの下に飯が入っている。皮のやわらかさに合わせ、肉はヒレカツを使用。飯がべとつく、ソースが皮に吸収されるなどの問題を解決し、ふっくらと仕上げた。重さ170グラムで、市販の肉まんの1・5倍弱。価格は1個390円。

テレビ番組の放送終了後は大きな話題となり、店内には「一度、食べてみよう」と足を運ぶ地域住民が多い。中には一人で10、20個と買い求める人もいるとか。

また、マトンとニラが入った「ジンギスまん」も新発売。1個280円。

近く、店内でドリンク付きのセットをメニューに載せる。

市内外の各種イベントや物産展のほか「天下第一の桜」を誇る高遠城址公園の観桜期にも出店する。

「鹿肉まん」「わさび肉まん」など6種類の中華まんは店内や高速道路サービスエリアなどで販売中。

黒河内社長は、新作開発のため、ニュージーランドの牧場やレストラン、とさつ場を視察し、ラムのチルドなどを研究。おいしさに自信を持つ。 -

絵手紙教室生が日ごろの成果・魅力披露

伊那市下新田で活動する絵手紙教室の会員10人による「絵手紙・楽しい仲間展」が3月10日まで、中部電力伊那営業所ギャラリーで開かれている。淡い色使いで、ぬくもりある作品が多い。

昨年製作した作品をカレンダーにまとめて1年間の成果を発表。干支(えと)の犬を描いて「ワンランク上を目ざそう」と添えた表紙で始まり、3・4月は桜といった季節に合った画題を月ごとに取り上げ、12月はひょっとこの絵に「豊年満作」と記して1年を結んだ作品など、個性豊かで来場者の目を楽しませている。

かぶの絵に「真っ白なきもちでスタート」、薄紫色に咲く藤の花を描き「心にも色づけしよう」など、短冊や扇面も展示し全163点を飾った。

教室は、洋画家・坂本勇さん=伊那市美篶=を講師に迎え、下新田公民館で月2回、励んでいる。「絵に真心を込め、相手に話しかけるように言葉を記す」(坂本さん)一人ひとりの表現の違いが絵手紙の一つの魅力という。

宮脇智明代表(77)は「会員それぞれが一生懸命仕上げた作品を一目見てもらいたい。絵手紙の魅力が伝われば」と話している。

3月10日まで。午前8時30分縲恁゚後5時10分。土・日曜日、祝祭日休館。 -

観成園安全祈願祭

建物の老朽化により移転新築することになった駒ケ根市の特別養護老人ホーム観成園(福島紀六園長)の建設工事開始に当たり22日、安全祈願祭が赤穂北割一区の現地で行われた。工事関係者や施設を運営する伊南福祉会の関係者ら約80人が出席し、祭壇に玉ぐしをささげるなどの神事を行って工事の安全と施設の無事完成を祈願した。

建設地は広域農道沿いで、昭和伊南総合病院や介護老人保健施設フラワーハイツなどの南側。敷地面積は約9400平方メートル。計画によると建物は鉄筋コンクリート2階建てで延べ床面積は4670平方メートル。現在の2人・4人部屋からすべて個室とし、定員も25人増の80人となるなど、より充実したケア体制を目指す。しゅん工は10月31日を見込む。伊南福祉会は年内の開所を目標に準備を進めたいとしている。 -

小学生のデザイン画ごみ収集車に描く

産業廃棄物処理業の那須屋興産(池上幸平社長、伊那市西春近)は22日、ごみ収集車の側面などのデザイン画を依頼した西春近北小学校(伊那市)と東伊那小学校(駒ヶ根市)を訪れ、児童たちに完成車両を披露した。

デザインしたのは西春近北小4年「からたち組」「けやき組」、東伊那小4年生。それぞれ「環境保全とリサイクル」をテーマに、ごみのない環境の中で人間と動物が共存する様子などを表現した。

那須屋興産はリサイクルの重要性を地域住民に知ってもらおう竏窒ニ、昨夏、ごみ処理課程を見学に訪れた3クラスに依頼。昨年12月にデザイン画を受け取り、新車(4トン)に絵を描いて1週間前に完成した。

車の左半面と後方のデザインを担当した西春近北小では、2クラス合計37人が完成車両と対面=写真。児童は自分がデザインした場所を眺めて「紙に描いたデザインよりかわいくなってる」と満悦顔。皆で車の前に並び、記念撮影もした。

小学生にデザイン画を依頼したのは4年前に続いて2回目(2台目)伊那市を中心に資源回収に走る。 -

中央アルプス植生復元検討会

中央アルプス木曽駒ケ岳周辺における植生復元検討会が22日、伊那市の南信森林管理署であった。信州大学農学部、高山植物保護協会、行政などから20人余が出席。天狗荘周辺で植生マット敷設の継続などを決めた。

人が高山植物を踏み荒らすなどの原因から、広範囲にわたって荒廃が進行し、このまま放置すると、衰退が懸念される。04年度、中部森林管理局木曽森林環境保全ふれあいセンターを立ち上げ、中央アルプス駒ケ岳の北東部から空木岳までの区域を対象に、自然再生の推進などに取り組んでいる。

04、05年度、登山道を中心に森林生態系の現況を調査。イワツメグサやトウヤクリンドウ、ハイマツなどが生える天狗荘周辺は荒廃が著しく、昨年9月、面積210平方メートルに植生マットを敷き、高山植物などが育ちやすい環境を作った。効果が表れるまで4縲・年かかるという。

06年度も引き続き、天狗荘周辺での植生マット敷設や荒廃地の洗い出しなど専門家の意見を聞きながら、関係機関・団体と連携して取り組む。 -

老人大学伊那学部卒業式

長野県老人大学伊那学部の卒業式が20日、県伊那合同庁舎であった。卒業生約130人が集い、修了の喜びを分かちあった。

老人大学は、高齢者同士が仲間づくりをしたり、新しい知識を習得する場。さまざまな分野で活躍する地元講師を迎えて2年間、同じメンバーが学びあう。

05年度卒業生は男性43人、女性93人。平均年齢は70歳だが、80歳以上も4人いた。約40%に当たる55人が皆勤だった。

伊那学部長の牛越徹上伊那地方事務所長は「本県は全国平均より高齢化が進んでいるが、医療費は全国一少ない長寿県。これからも自主活動を継続して若い世代と協力しながら積極的な社会参加をしていってほしい」と祝福の言葉を贈った。

卒業生代表の木下幸安さんは「2年間、生涯学習と仲間づくりで楽しく過ごす時間を与えてもらった」と話し、卒業を支えた関係者に感謝の気持ちを述べた。 -

長谷小学校2年・篠崎みよしちゃん 統計グラフコン知事賞を報告

第53回県統計グラフコンクールの小学校1・2年の部で最優秀賞となる「知事賞」を手にした、長谷小学校2年生の篠崎みよしちゃん(8つ)が20日、村役場を訪れ、受賞の喜びを宮下市蔵村長に報告した。

よしみちゃんは「私のきゅうりこんなに大きくなりました!」と題した統計グラフで受賞。母親の協力で夏休みの10日間、自宅の畑で栽培するきゅうりを毎朝7時ころ観察した。きゅうりが10センチ縲・5センチまでに成長する様子を絵で表現している。

受賞式は9日、県庁であり、よしみちゃんと父親、学校の先生とが参加した。同小学校で知事賞を受賞したのは初めてとなる。

懇談で宮下村長は「地道にお母さんと取り組んだ成果が現れている。微笑ましい親子の関係が賞として形となった」と和やかな表情。みよしちゃんは少し照れながら次回の知事賞受賞にも意欲をみせていた。 -

伊那小4年剛組 通り町の「にぎやかな街づくり」をテーマに学習

伊那市通り町の「にぎやかな街づくり」をテーマに学習する伊那小学校4年剛組(大沼聡教諭、30人)は21日、同町のニシザワデパートで、一年間の学習成果の発表会を開いた=写真。児童たちは集まった通り町の各店主ら約20人に対し、活性化への提案を伝えた。

11グループが「大型店と通り町のやさしさ比べ」「通り町はいいまちか調べ」などの研究テーマを発表。それぞれ100人を目標に、大型店や通り町で買い物する利用者にアンケートした結果を参考に提案した。

通り町の金物店と大型店のサービスの質を比較したグループは、両店で売っている同じ太さ、寸法の「丸くぎ」を地域住民に打ち比べてもらった様子を撮影したビデオを上映。多くの人が通り町で販売しているくぎのほうが丈夫で使いやすいとの結果だった。

金物店の特長について「くぎを一本から購入できる」「商品の説明をしてくれる」などと発表し「くぎを売っている場所が分かりにくい」と欠点も指摘した。

そのほか「通り町のパンフレットを作りたい」と約40店舗の開店時間などの営業内容をまとめた原案を提出したり、商店街に飾っているタペストリーを四季ごとに草木染めで作る、通り町の酒屋・正藤さんにごうかいな字で、全店の案内板を描いてもらうなどの提案もした。

児童たちの提案に対して、通り町1丁目でつくる「通り町商店街振興組合」の竹田一麿理事長は「これも一つの参考として、いい勉強になった。今後も街づくりに励みたい」と子どもたちの力強い応援を喜んでいた。

剛組では今後もにぎやかな街づくりの活動を継続する考え。3月中旬には教室で育てたパンジー約500ポットを通り町に飾る予定だ。 -

折り鶴絵画作り張り付け作業へ

高遠町の伊那市・長谷村との合併に伴う閉町などの記念事業の一つ、折り鶴絵画「一人一人の願いをのせて」で、全町民に製作を呼びかけた折り鶴が除々に集まり、近く原画への張り付けを始める。

完成絵(横364センチ、縦182センチ)は、タカトオコヒガンザクラが満開の城址公園、街並み、遠望には仙丈ケ岳が描かれ、町を包み込むように鮮やかな虹がかかる。町章に使う金色を含め、全9色の折り鶴を用いて、表現する。

町民一人に対して折り紙2枚を配布し、21日現在で、回収予定の約1万4千羽のうち、3分の2が集まった。近日中にも、町女性団体連絡協議会が、高遠高校の美術クラブが手掛けた原画への張り付けに取りかかる。

作品は、3月25日の式典と記念コンサートの会場に飾り、その後は町内の公共施設に展示する。

式典当日には「タイムカプセル」も埋設する計画で、記念事業実行委員会は「未来の自分や家族に向けてメッセージを託してみませんか」と、全町民から手紙や写真を募っている。タイムカプセルは、記念碑を建立する町文化センター駐車場に埋め、20年後の同日に開封する予定。 -

よりあい東春近会議

自分たちの地域は自分たちの手でつくろう竏窒ニ、伊那市東春近の住民有志でつくる「よりあい東春近会議」は19日、東春近の地域づくりについて考えるワークショップを東春近公民館で開いた。約30人が参加し、よりより東春近にするためには何が足りないか、個人としては何ができるかなどを話し合った。

昨年6月から話し合いを重ねてきた同会議は「自分たちの思いを地域づくりに反映したい」「人と人との結び付きを通した住民参加型の地域づくりをしたい」などと考える住民有志らが発足したもので、今回は、地域全体を巻き込んだワークショップを開くことを企画。その前段では、今後の地域づくりに重要な役割を果たす地域自治区を学ぶ勉強会も開いた。

ワークショップは3グループに分かれて実施。1班は「まとまりのある地域の中で小さな意見が言えなくなっているのでは」「地元に素晴らしい人がいても、知らないことも多い」などの意見があり、意見箱や東春近人材バンクの設置などが提案された。

発起人の織井秀夫さんは「行政に何かやってもらおうという姿勢から離れ、自分たちのことは自分たちで考えていくことが大切」と話していた。

今後もワークショップは定期的に開催していく予定。 -

みぞれ時折激しく…白鳥も体寄せ合い

二十四節気の「雨水」も過ぎた20日、上伊那地方はみぞれ混じりの雪で一面真っ白。天竜川ですっかり・スおなじみ・スになった白鳥の群れも、互いの体を寄せ合い寒さを我慢しているようだった=写真。

伊那市西春近小出島の天竜川では17羽の白鳥が時折、体にまとい付く冷たいみぞれ雪を振り払うように、その場で羽を羽ばたかせていた。

21日の予想天気は「くもりで昼前から晴れ」。最低気温はマイナス1度になる見込み。寒さはまだまだ続きそうだ。 -

箕輪ふれあいコンサート

箕輪町自衛隊協力会(市川治實会長)は19日、創立10周年を記念した「箕輪ふれあいコンサート」を町文化センターで開いた=写真。600席の会場は満席で、自衛隊音楽隊員らのさまざまな演奏が、観客の耳を楽しませた。

出演は関東甲信地域などでの演奏をしている東京都練馬区阿佐ヶ谷駐屯地の陸上自衛隊東部方面音楽隊。年2回、定期公演もしている。

聞きなれた「信濃の国」から「ドイツ行進歌メドレー」「ナヴァル・ブルー」といった行進曲などを披露。特別参加した伊那北高校吹奏楽部も、会場を盛り上げた。

コンサートの後には、記念祝賀会も盛大にあった。

自衛官への後方支援を目的として有志らが発足した箕輪協力会の会員は現在、約265人。南信の他地域と比べて、規模が大きく、駐屯地への表敬訪問などもしている。 -

新山でハッチョウトンボの木道整備はじまる

ハッチョウトンボをはじめとする貴重な昆虫が多数生息する伊那市富県上新山の湿地で19日、観測者などの踏み荒らしを防ぐことことを目的とした木道の整備が始まった=写真。

木道を設置する湿地は約0・7ヘクタールの私有地で、ハッチョウトンボのほかにも準絶滅危惧(きぐ)種を含む27種類のトンボが生息していることが確認されている。木道の総全長は約113メートル。コモンズ支援金の05年度採択事業として、市と地元住民が協同して作業を進める。3月末までには完成予定。

生態系への影響を配慮して、防腐剤などを塗布しないカラマツの間伐材を使用する。

作業に参加した新山山野草等保護育成会の北原重利会長は「地元でもハッチョウトンボを見たことのない人も多くいるので、パンフレットなどを作成して広めていきたい。何らかのイベントをやることも考えている」と話している。

早ければ5月下旬ころからハッチョウトンボを見ることができる。最盛期は7月。 -

安協の安全祈願祭

伊南交通安全協会宮田支会(小林利春支会長)は19日、安全祈願祭をJA上伊那宮田支所で開いた。村内の昨年は人身交通事故の件数が減少したが、今年に入って増えており、関係者は引き続き事故抑止が推進できるよう、気を引き締め直した。

安協や区長、議会、駒ヶ根署など約40人が出席。祭壇に玉ぐしを奉てんし、交通安全を祈った。

同村内の昨年1年間に発生した人身事故件数は40件で、前年に比べ8件減。しかし、今年は19日現在で前年同期比6件増の10件と多発している。

小林支会長はあいさつで現況にふれ「交通指導などを臨時に行ない、対処していきたい」と協力を求めた。 -

今日雨水、春の使者、ネコヤナギ

##(見出し(1))

1面へ、今日、雨水、ネコヤナギ、清澄な空に銀色の穂輝 今日は雨水、雪から雨に変わる日。中川村田島の国道153線沿いの飲食店の店先には、春の使者、ネコヤナギが固い殻を破り、銀白色の花穂をのぞかせ、「春到来」を告げている。

びっしりと花をつけたネコヤナギは、清澄の空に向かって、銀色に輝き、道行く人の目を楽しませている。 -

海外協力隊語学交流会

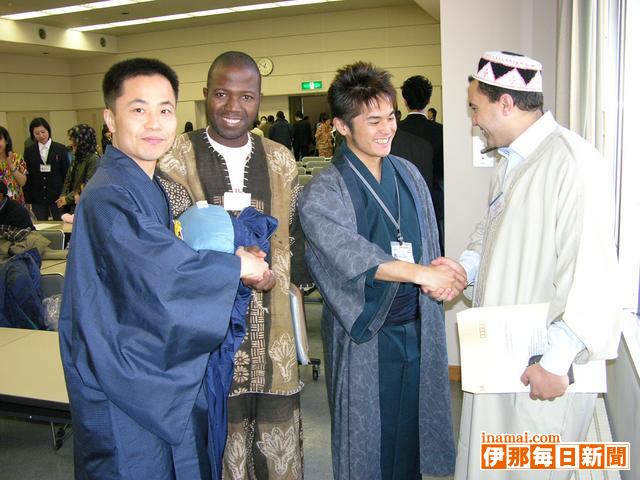

駒ケ根青年海外協力隊訓練所(加藤高史所長)は派遣前訓練中の候補生の語学学習の一環として18日、来日中の外国人研修員ら約60人を招いての語学交流会を同訓練所で開いた。候補生らは語学クラス別に外国人研修員とグループをつくり、互いの国の文化などについて紹介し合った。ネイティブスピーカーとの生きた会話ができる貴重な機会を無駄にすまいと、候補生らは日々の語学訓練の成果を発揮して身振り手振りも交えながら懸命にコミュニケーションを図っていた。

初顔合わせでの候補生と外国人研修員は共に多くが普段着姿だったが、中にはそれぞれの民俗衣装を着込んで登場する人もあり、あいさつもそこそこに互いの服装の紹介などの話題をきっかけにたちまち意気投合するグループもあった=写真。 外国人研修員はJICA(国際協力機構)の招きに応じて日本を訪れ、先進国の専門技術や知識を自国の発展に役立ようと研修を行うアジア、アフリカ、中南米など開発途上国の行政官や技術者、研究者ら。

19日はシルクミュージアムの見学などを予定している。 -

洋らんの花を咲かせる会第5回展示会

洋ランの愛好者でつくる「洋らんの花を咲かせる会」の第5回展示会が18日、箕輪町富田のフラワーハウスで始まった。来場者は、甘い香りに包まれて華やかな洋ランの競演を楽しんでいる。

毎年千人を超す来場でにぎわう展示会。1年間大切に育ててきた洋ラン250点のほか、今回初めて高森町の「蘭ミュージアム・高森」などの洋ラン20点も展示している。

会員は110人。基本の栽培方法を学び、研究部会では新種の育て方や無菌培養などを勉強。ハウスやサンルーム、居間などでそれぞれが丹精込めて育てたシンビジューム、カトレア、リカステ、エビデンドラム、ジゴベタラム、セロジネなどが見事な花を咲かせ、所狭しと並んでいる。

向山高司代表は、「ランは花を長く楽しめる良さがある。年々種類が多くなり、今年の展示もいいもの、珍しいものが増えているので是非見てもらいたい」と話している。

洋ランの育て方相談や植え替えなどの指導、花の絵・写真・陶芸作品の展示、洋ランの花・鉢花の格安での販売、洋ラン・鉢花が当たる抽選会などの催しもある。19日は午前9時縲恁゚後4時。 -

上古田保育園でごっこ遊び

箕輪町の上古田保育園で、ごっこ遊びでオープンした「ふるたおんせん」で園児が夢中になって遊んでいる。

「ふるたおんせん」はラーメン、たこ焼き、寿し、バイキング、デザートなどの食事コーナー、室内と露天の風呂、マッサージ、カラオケ、ゲームコーナーがある。年長児が準備し、売り子になって年中、年少の園児を楽しませた。

インフルエンザなどで休みの園児が多かったことから、期間を延長して“営業”。年中や年少の園児も売り子になって、どんぶりに山盛りのラーメンを作ったり、「いらっしゃいませ縲怐vと番台に座ったり。寿しコーナーでは、「何がいいですか」と威勢良く、「玉子とマグロを下さい」などの注文に答えていた。

客の園児たちは、次々と料理を食べ、タオルを持って温泉に入り、カラオケステージで歌って踊ってショーも繰り広げるなど「おんせん」を楽しんだ。 -

交通安全・防犯意識高める

高遠町長藤老人クラブ(伊藤勝夫会長)の定例会が17日、老人福祉センターであり、伊那警察署の下里勝巳交通課長らが交通安全や悪質商法について講話した。

下里課長は、「県内の昨年1年間の交通事故死者は152人、伊那署管内の人身事故は618件、物損事故は約3千件だった」と紹介。「県内では2日に1人は亡くなり、管内でも1日に10件の事故が起きていることになる。身近なところで事故が発生していることを認識してほしい」とし、管内で高齢者がかかわった人身事故が全体の30%近くを占めていることを特徴に挙げて、注意を促した。

また、高遠町交番所の岩井智明所長が振り込め詐欺などの悪質商法に触れ、「年々、手口が巧妙化している。一人では判断せずに、身内に相談することを忘れずに実践してほしい」と呼びかけた。

定例会には約40人が集まり、メモをとるなどして真剣に耳を傾け、交通安全や防犯への意識を高めた。 -

従業員が趣味の力作披露

高遠さくらホテルで28日まで、従業員が余暇に励む趣味の作品を持ち寄り、ロビーに約50点を飾っている。油絵、写真、木工、陶芸、手芸など多彩で、利用客を楽しませている。

仙丈ケ岳から撮影した「標高一位の富士山と二位北岳が並んで見える」作品や、「仙丈小屋から見た甲斐駒ケ岳の夕暮れ」といった山岳写真、手編みのセーターやマフラー、パッチワークのバック、ビーズのアクセサリー、油絵の大作、陶器などさまざま。利用客は作品をじっくりと見ながら、一つ一つのできに感心していた。

同ホテルは「ホテルや従業員を身近に感じてもらい、お客さまとのふれあいのきっかけになれば」と話している。 -

マルトシでロボットがデモ

駒ケ根市のスーパー・マルトシ(小林寿之社長)店内で18日、富士通オートメーションが開発した二足歩行ロボット「HOAP(ホープ)竏・」のデモンストレーションが行われ、訪れた来店客らの注目を集めた=写真。HOAP竏・は「みなさん、こんにちは」とあいさつしたり、前後左右に自在に歩いたりして高性能をアピール。さらに足元のボールをけったり相撲のしこを踏むなど、微妙なバランスが必要な動作を披露すると、見つめる来場者から「おおー」「すごい」と大きな歓声が上がった。小さな5本の指を器用に使って、子どもたちとじゃんけんや握手などのサービスもしていた。

HOAP竏・は05年7月に発表された。身長60センチ、質量8・8キロで、価格はオープンだが実勢価格は約630万円前後。日本ロボット学会の04年実用化技術賞を受賞している。ロボット技術向上のため研究開発を目的に製作されたが、一般の反響も見てみたい竏窒ニの意向で同店でのデモンストレーションが実現した。スーパーでのデモは全国初という。同社員と小林社長が知人だったことから話が決まった。

デモは19日も行われる。時間は午前9時30分、11時、午後1時30分、3時、4時30分、6時からで、いずれも10分間。無料。 -

宮田高原キャンプ場の利用状況

宮田村宮田高原キャンプ場の昨年の利用状況がまとまった。のべ利用者数は1433人で前年に比べ26人の減少。天候には恵まれたが、利用者数の減少傾向に歯止めはかかっていない。

同キャンプ場の営業期間は原則7月から9月末。県内からの利用者が387人に対して、県外が1046人だった。宿泊が113組とほぼ大半で、日帰りのデイキャンプ利用者は3組。

同高原は標高約1600メートルに位置し、村中心部からは約12キロ、車で20縲・0分の距離。周辺に民家などはなく、完全に下界と離れることから一部のキャンパーに人気があるが、レジャーの多様化なども影響して利用者は頭打ちだ。

キャンプ場周辺の牧場も含め、村の行政改革のなかで見直し事業の一つとして話題に挙がる現状だが、近年は活性化を模索する動きもある。

村商工会青年部がリンゴオーナーで訪れた県外の家族を対象にキャンプを実施したほか、手作りで遊具なども整備。昨年には高原を紹介するパンフレットも新調した。

村産業課商工観光課は「予算など現状維持のなかで、どれだけ工夫するかが鍵になる」と話す。 -

食肉の安全を考える

伊那食品衛生協会(御子柴誠一会長)は16日、食肉の安全について考えるシンポジウムを伊那市の県伊那文化会館で開いた。食肉に関わる国や県の機関職員3人が牛海綿状脳症(BSE)対策などについて講演。同協会員のほか一般住民ら約150人が話に耳を傾けた。

県伊那家畜保健衛生所防疫課長の小室徳宏さんはBSEの感染源となる肉骨紛の感染経路などについて説明し、「本来は草食動物の牛に動物性タンパク質の肉骨紛をエサとして与えてしまったことで問題が生じた」と話した。

県飯田食肉衛生検査所主任食肉衛生専門員の山下貞秀さんはBSE検査などについて解説。県内では2001年10月から本年1月までに検査した約5万頭のうち、陽性数、BSE確認数は1頭もなかったと報告した。

農水省長野農政事務所消費安全部安全管理課長の布施克哉さんは牛肉パックに表示された国産牛肉の個体識別番号から、出生や飼育情報などの生産履歴が消費者でも開示できる仕組みについて、「スーパーで肉を買う時に、携帯電話で検索することもできる」と紹介した。

ディスカッションでは講師3人に対して会場から、「県が全頭検査を今後も続けるか」「綿羊についても全頭検査をしているのか」「特定危険部位の除去、焼却処分は永久に続くのか」などの質問があがった。 -

大芝高原花いっぱい花壇整備へ

作業参加者募集南箕輪村と花いっぱい推進協議会は、コモンズ支援金を受けて大芝高原の花いっぱい花壇を整備する。

作業する花壇は、大芝高原東側の大型農道沿い約440メートルの区間と、屋内運動場駐車場南側の花壇。

大型農道沿いの花壇は、間伐材の半割材を利用して土止めし、水路や道路に土が流れないようにする。現在植えてあるラベンダーはミニグラウンドのフェンス周りに移植し、4月以降にパンジーなどを植えるため整備する。駐車場南側の花壇は擬木で周りを囲う。事業予算は340万円で、支援金は226万6千円。

花壇整備は3月3、4日。住民の手で力を合わせ協働でするため、作業の参加者を募集する。

3日に花壇作り、4日にラベンダーなどの移植。午前の部は午前8時半縲恊ウ午、午後の部は午後1時縲・時。1日参加する人には昼食を用意する。3日が主作業のため進行状況によって4日午後の部は行わない場合もある。

集合場所は大芝高原入り口左側のミニグラウンド。持ち物は軍手(木ねじを打ち込む人は素手か皮手が必要)、スコップ。雨天中止の場合は10、11日。

参加申し込み、問い合わせは役場総務課企画係(TEL72・2104内線104、103)へ。 -

家庭でも簡単にできる体操学ぶ

上伊那建設労働組合の健康教室が16日、伊那市の伊那公民館であった。組合員と家族ら40人余が身体の痛みや機能低下、姿勢の悪さを改善する体操に励み、健康管理への意識を高めた。

「家庭でも簡単に取り組める体操」(同組合)として、身体機能改善トレーニング公認A級指導士の山岸洋子さんを講師に迎えた。山岸さんは姿勢の悪さが集中力の低下につながるとし、「常に姿勢には気遣って」とアドバイス。2人1組で、座ったり、歩いたりして、互いの姿勢を確認し、悪さを見直した。

柔らかいボールを弾ませ、手をたたいてからキャッチしたりするなどの運動もして汗を流した。

組合員らは「いい運動になった」「家でも定期的にやってみたい」と話していた。

教室は組合の主婦の会と青年部が中心となり、組合員の健康維持・増進、相互の親ぼくを目的に年1回あり、24回目。これまでは、ダンベル体操や演歌体操などをしている。 -

尾身周三民家展 ベルシャイン伊那で21日まで

日本民家を描く洋画家・尾身周三さんの個展「第19回尾身周三民家展」は21日まで、伊那市日影のベルシャイン伊那店2階文化ホールで開いている=写真。3号から20号の新作25点を展示即売。失われつつある日本文化の情緒が漂う作品に、人々の関心が集まっている。

尾身さんは、1943(昭和18)年の新潟県生まれ。民家の巨匠(向井潤吉・故人)の後継者として多くのファンを持ち、日本文化の原型として萱(かや)葺き民家を45年間、描き続けている。東京を中心に百貨店などで個展を開いている。

京都府の丹波や美山地方、岐阜県の白川郷のほか、信州や東北の四季折々の民家を力強く繊細なタッチで描いている。見る人に安心感を与える作品に、上伊那のファンは多いという。

午前10時縲恁゚後6時(最終日は午後4時)。入場無料。 -

安全守る苦労を知って

伊那市の富県小学校3年生(有賀久美教諭、26人)は14日、社会科の勉強で伊那警察署を見学した。免許証の更新窓口から、警備課、地域課、交通安全課などを見て回ったほか、警察官の仕事内容に対する疑問を尋ねて、知識を養った。

児童たちは犯人から身を守るための、けんじゅうの玉が貫通しない盾や、刃物を通さない手袋などの装備を実際に手に取って観察。防弾ヘルメットの構造は分厚く、被って重さを体感し、警察官が身をていして人々の安全を守る苦労を知った。

児童たちは警察官に矢継ぎ早に質問。「一番多い犯罪は」「署員の人数は何人」「警察署に泥棒が入ったことはあるの」「パトカーのライトはなぜ赤いの」などの疑問に返答する警察官の言葉を、熱心に書き写していた。 -

【記者室】合併かるたに思い出話

高遠町・長谷村と合併することから、伊那市の書店組合は「新版伊那かるた」を作成している。「お国自慢」かるたには中央・南アルプス、高遠城址公園、孝行猿、伊那部宿など歴史や伝統、民俗、史跡などが盛り込まれる▼組合員らに読み札と絵札の原案が示された。残るものとあって、熱心に内容を検討。一つを直せば、他が狂う。数時間が経ち「うーん、こりゃ難しいな」「ジグソーパズルみたい」と思わず言葉がもれた▼読み札に合わせ「ザザ虫は割りばしを持ってってつまんだもんだ」「桂小場は子どものころの遊び場だった」と思い出話に花が咲いた。かるた取りを通して、そんな光景が見られるか。さてさて、4月にどんなかるたができるやら。(湯沢記者)

191/(月)