-

高遠白山登り窯 火入れ

伊那市高遠町勝間にある白山登り窯の火入れが22日行われ、山の斜面を利用した4段の窯から煙が立ちはじめています。 登り窯は、幅3メートルで、山の斜面に沿って4段あります。 白山登り窯は、高遠焼の伝統を守っています。 22日は、見学者も大勢訪れ、興味深そうに話を聞いていました。 高遠焼は、1813年、月蔵山から高遠城へ水を引くため、美濃から陶工を招き、土管を焼いたのが始まりとされています。 明治半ばに衰退しましたが、1975年、昭和50年に復活しました。 浦野真吾さん。 復活に携わった陶芸家唐木米之助さんの孫にあたり後を継いでいます。 今回窯に入れた作品は、800点。 1日かけて1220度まで温度を上げ、その後は、火の色や煙の出方をみながら1250度まで 上げていきます。 こちらが登り窯で焼かれた高遠焼です。 灯油やガスを使った窯と違い、思わぬ傑作が生まれるといいます。 熱い熱気が上に昇る性質を利用し、効率の良い点が利点という登り窯ですが、作品にも独特の風合いが漂います。 91歳になる唐木米之助さん。 頼もしそうに孫の浦野さんをみつめます。 この日火入れをした登り窯は、3日間薪を絶やさず燃やし続け、その後さまし、12月初旬に窯出しを予定しています。

-

文科大臣表彰受賞を報告

伊那市の東部中学校と伊那東小学校は、15日白鳥孝市長と久保村清一教育長に文部科学大臣表彰の受賞を報告しました。 15日は、東部中の百瀬秀明校長と伊那東小の小林克彦校長らが市役所を訪れ、受賞の報告をしました。 東部中は、学校給食表彰を、伊那東小は、リデュース・リユース・リサイクル推進功労者表彰を受賞しました。 白鳥市長は、「学校の取り組みも見える化することにより児童や生徒にわかりやすく伝わる。給食や省エネ活動は、理科そのもので、学習にも生かされているのではないか。」と両校の受賞をほめたたえていました。

-

東春近小学校 創立140周年記念式典

伊那市立東春近小学校の創立140周年記念式典が16日学校で行われ、児童や保護者が節目を祝いました。 式典は、140周年記念事業の一環として実行委員会が開いたもので児童や保護者、地域住民など700人余りが出席しました。 東春近小学校は、明治6年1873年に殿島学校として創立され、明治22年に東春近小学校となり、明治44年に現在の位置に移転しました。 これまでの卒業生は約1万1千人となっています。 式典では、子供達が総合学習のまとめや合唱など、学年毎に発表しました。 このうち、一年生は、昔のあそびについて調べた事を模造紙などにまとめ発表し、竹馬やコマ、けん玉等を披露しました。 また、18年間リンゴ学習の為に畑の提供や指導などをしている、伊藤一路さん・豊子さん夫妻に感謝状が贈られました。 清水稔校長は、「通学路での見守りや、リンゴ学習など地域の人達の支えがあり、今の学校がある。今後も、地域の人達と共に歩む学校にしていきたい」と話していました。

-

写真集団アルプ 山岳写真展

山岳写真集団アルプの第4回写真展が、今日から伊那市のいなっせで始まりました。 会場には、伊那谷を中心とする山岳写真愛好者17人の作品53点が展示されています。 会員は、日本山岳写真協会の会員と、元会員で構成されていますが、アルプでは、稜線からの写真にこだわらず、高原など親しみのある風景も写真に収めます。 今回は、スイスのマッターホルンやヒマラヤなどこれまで公開する機会が少なかったという海外で撮影した写真も多く並んでいます。 「同じ山でも季節や時間が違うと異なる表情を見せる」そんな情景を楽しんで欲しいと話します。 この写真集団アルプの山岳写真展は、24日(日)まで、伊那市のいなっせ2階展示ギャラリーで開かれています。

-

病に負けず ワラ細工の宝船づくり

伊那市東春近の稲ワラ工芸品づくり名人、田中豊文さんは、正月用の縁起物、宝船の制作に取り組んでいます。 田中さんは去年3月上伊那農業委員会協議会から稲ワラ工芸品づくり名人に認定されています。 現在79歳で子どもの頃からワラで草履を作っていて会社を早期退職した55歳の時から本格的にワラ細工を始めました。 作っているのは来年の干支にちなみ午の乗った宝船です。 去年6月に肝臓を悪くして透析をするようになったため縁起物の宝船を作るのは1年ぶりです。 これまでに癌の手術で入院したこともあり体調が思わしくない日々が続きましたが、好きなワラ細工をもう一度やってみたい。 友人知人にワラ細工を贈り喜ぶ顔が見たいとの思いから再び制作に取り組むようになったといいます。 田中さんは今も週に2回透析をしていますが、年内中に50個の宝船を作ることにしています。 そして「来年は馬年きっとうまくいく」の言葉を胸にワラ細工作りに励みます。

-

ねんりんピックよさこい高知2013で銅賞

ねんりんピックよさこい高知2013美術展に出品した南箕輪村の堀喜夫さんの作品が銅賞を受賞しました。 19日は伊那市の伊那合同庁舎で表彰式が行われ、堀さんに賞状が贈られました。 堀さんの作品は、工芸の部に出品した切り絵でタイトルは「旧木下家住宅」です。 県内からは12点が出品され唯一の入賞となっています。 現在64歳の堀さんは20年ほど前から切り絵をはじめ昔ながらの風景を主な題材にしているということです。 ねんりんピックは健康や生きがいづくりを目的としたスポーツや文化の交流大会で60歳以上の高齢者が参加する祭典です。

-

太鼓で交流 子ども太鼓inいな

太鼓を学習に取り入れている上伊那の小学校の発表会「学校太鼓交流会 子ども太鼓in伊那」が17日伊那市のいなっせで開かれました。 これは、子供どうしの交流と太鼓の技術向上を目的に上伊那教育会が毎年開いているもので今年で13回目になります。 交流会には、上伊那の9校と地域の太鼓グループ2団体が出演しました。 このうち、富県小学校3年かがやき組は、オリジナル曲を披露しました。 かがやき組は、1年生の時から担任の中島元博教諭が太鼓を教えていて、太鼓を打つことでクラスのまとまり、一人一人が活発になったという事です。 研究会の本多俊夫会長は、「和太鼓は日本の魂。太鼓を通して学年を越え、絆を深めてほしい」と話していました。

-

新山保育園を花でいっぱいの園舎に 球根植え

伊那市新山の住民有志でつくる保育園・小学校を考える会は、現在休園となっている新山保育園の来年度の入園希望者数が再開に必要な20人に達したことを受け、16日園舎の花壇に花の球根を植えました。 16日は地域住民およそ30人が集まり、園舎のまわりの花壇にチューリップの球根300個を植えました。 これは、住民有志でつくる新山の保育園・小学校を考える会が保育園再開に向け花いっぱいの園舎で子どもたちを迎えようと行ったものです。 16日植えた球根は9月に行われた新山まつりなどで呼びかけ、集まった募金で購入しました。 園舎には花が咲いたときの予想図や、保育園再開に向け地域住民から寄せられたメッセージがはり出されていました。 新山保育園は園児数の減少により平成21年度から休園となっていて、再開には定員の半分の20人の園児が必要です。 伊那市が1日までに行った来年度の入園、転園希望調査によると、20人の希望があったということです。 再開した時花いっぱいの園舎で子どもたちを迎えられるよう会では、来年3月にはパンジーなども植えたいとしています。

-

高遠小学校統合30周年記念音楽会

高遠小学校の統合30周年を記念して2日、記念式典と音楽会が開かれました。 昭和59年に旧高遠町の旧高遠小学校と旧河南小学校が統合して今年で30年になります。 旧高遠小は現在の高遠町図書館の南側にありました。 旧河南小はJA上伊那東部支所の南にあり、現在も当時の校舎が残っています。 記念式典では児童が作った高遠だるまの目入れが行われ、30周年を祝いました。 音楽会では2年生が、旧高遠小校歌と旧河南小校歌を斉唱すると、一緒に歌っている人もいました。 30周年記念式典実行委員長の伊東洋明さんは、「両校の伝統をこれからも引き継いで行って欲しい」と話していました。

-

南信高校生 就職内定率77.2%

長野県教育委員会は、来春卒業予定の高校生の就職内定状況を発表しました。 南信地域の就職内定率は、10月末現在77.2%で、県内4地区で最も高くなっています。 これは、14日長野県教育委員会が発表したものです。 それによりますと、来年3月に卒業を予定している南信地域の高校生の就職希望者数は1,055人で、内定者数は814人ということです。 内定率は77.2%で、前の年の同じ時期を4.4ポイント上回りました。 県内平均は69.8%で、南信は7.4ポイント上回っています。 男女別では、男子が77.4%、女子は76.7%となっています。 県全体では、3,091人が就職を希望していて、うち2,158人が内定しているということです。 県教育委員会では、今後は個々の希望に応じた支援の強化と、各高校にいる自立支援コーディネーターとの連携による指導を行い、内定率をさらに高めていく考えです。

-

弥生ヶ丘高校美術部の生徒が火災予防看板

伊那市の伊那消防署に火災予防啓発のため伊那弥生ヶ丘高校美術部の生徒が手掛けた火災予防看板が設置されました。 29日は伊那消防署で看板がお披露目されました。 製作したのは伊那弥生ヶ丘高校美術部の1・2年生8人です。 看板は縦1.8メートル、横は2.7メートルで7月から制作に取り組んできました。 看板には虎と龍のにらみ合っている姿が描かれています。 虎を危険な炎に見立てています。 龍は危険な炎に立ち向かう消防士を表しています。 制作に携わった生徒の一人は「少しでも消防士の皆さんが出動する機会が減ってくれれば嬉しい」と話していました。 伊那弥生ヶ丘高校の製作した看板は2年間設置されることになっています。

-

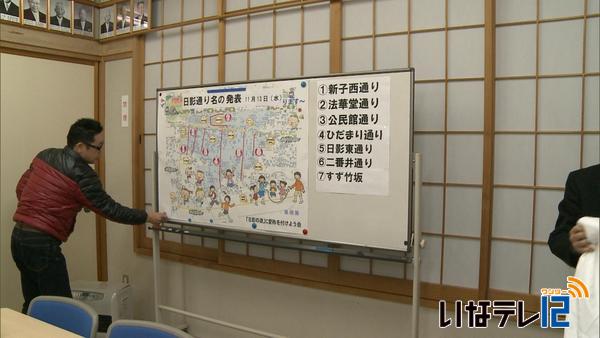

伊那市日影区の通りの愛称決定

伊那市の「日影の道に愛称を付けよう会」は伊那市地域づくり活動支援事業の一環で、地区内を南北に走る7つの通りに名前を付けました。 12日、日影区公民館で日影の道に愛称を付けよう会の田中利幸代表が名前を発表しました。 8月から1ヶ月間地域住民に愛称を募集したところ、30程の候補が上がりました。 そのうち会で21の候補に絞込み、日影区文化祭で来場者に投票してもらいました。 国道361号から南へ伸びる6つの通りと東部中学校へ登る坂道のあわせて7つに名前が付けられました。 投票の結果、木曽権兵衛前の通りが、新子西通り。 広瀬建設横の通りが法華堂通り。 日影公民館から南への通りが公民館通り。 都築木材横からの通りをひだまり通り。 清野建設横からの通りを日影東通り。 大宮口バス停からの通りを二番井通り。 東部中への坂道をすず竹坂と名付けました。 会では、来年2月頃にはそれぞれの通りに看板を設置したいとしています。 日影の道に愛称を付けよう会の中村健一事務局は「決定した名前を広め、区民に地域への愛着心を深めてもらいたい」と話していました。 来年は東西に走る通りや、古道にも名前をつけるということです。

-

古布を使ったパッチワークキルト展

南箕輪村の伊東栄子さんのパッチワークキルト展が13日から伊那市西町の旧井澤家住宅で始まりました。 会場にはタペストリーや小物などおよそ20点が展示されていて、半分ほどは古い着物などの布を使った作品です。 この作品は、夜空の星をイメージして作られたもので、4センチ角の絣の古布がおよそ1,700枚使われています。 伊東さんは40年ほど前から趣味でパッチワークの作品を制作しています。 伊東さんは、「古布の藍染めの色合いを楽しんでほしい」と話していました。 パッチワークキルト展は18日月曜日まで旧井澤家住宅で開かれています。

-

公衆衛生専門学校の学生が歯磨き指導実習

歯科衛生士を目指している公衆衛生専門学校の学生が13日、伊那市の竜西保育園を訪れ園児に歯の磨き方を教えました。 13日は、公衆衛生専門学校の学生12人が、年少から年長までの園児およそ100人に歯の磨き方を教えました。 公衆衛生専門学校では子供への歯科指導を学んでもらおうと、毎年保育園で実習を行っています。 園児は自分で歯を磨いたあと、仕上げ磨きをしてもらっていました。 このほかに学生が手作りした人形劇も行われました。 好き嫌いせず食べること、食事の後は必ず歯を磨くこと、全ての歯を綺麗に磨くことが大切と園児に呼びかけました。 公衆衛生専門学校では、「子供だけでは上手にみがけていないことがあるので、親が仕上げ磨きをしてあげることが大切」と話していました。

-

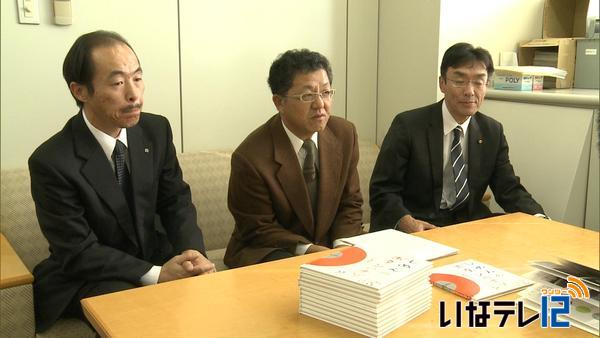

土地家屋調査士協会が伊那市内の小学校に図書を寄贈

公益社団法人長野県公共嘱託登記土地家屋調査士協会伊那事業所は1日、伊那市内の小学校に図書を寄贈しました。 この日は、役員3人が伊那市役所を訪れ、久保村清一教育長に「じめんのボタンのナゾ、いちばんえらいボタンをさがせ」14冊を届けました。 この本は、富山県の児童が道路にある金属鋲に疑問を持ち、自由研究でまとめた内容を描いたものです。 土地家屋調査士の中坪秀次さんは「この本のように、小さなものも社会にとって大事な意味を持つということを知ってもらいたい」と話していました。 図書は市内の全小学校に1冊ずつ寄贈されます。

-

松島王墓に関する講演会

箕輪町松島にある前方後円墳「松島王墓」に関する講演会が10日、地域交流センターで開かれました。 講演会は、町郷土博物館の開館40周年を記念して開かれたものです。 地元松島出身で東海大学の主任教授北條芳隆さんが講師を務め、「松島王墓古墳と原東山道」をテーマに話をしました。 北條さんは、日本各地の前方後円墳について「交通の要所に築かれていることが多いことから、航路や交通路を守るような形で作られた可能性が高い」と話しました。 その上で、5世紀頃に整備され伊那谷を南北に通り現在の滋賀県と宮城県を結んだ原東山道について「松島王墓古墳のあたりが各ルートの分岐点だったため、交易が盛んに行われていたと考えられる。交易拠点として市が立つ場所は、非日常的な空間とされその中でなら商取引が許されるという特別な空間でもあった。その様な場所だからこそ松島王墓古墳が築かれ、特別な空間を象徴する宗教的施設として機能していたのかもしれない」と話していました。

-

富県南福地でふれあいの集い

ふるさとの味を忘れないよう子どもたちに受け継いでいこうと、10日伊那市富県の南福地公民館でふれあいの集いが開かれました。 地域の子どもたち30人ほどが五平餅づくりやそば打ちを体験しました。 ふれあいの集いは、南福地地域社協が毎年開いているもので10年ほどになります。 地域の味を子どもたちに伝えていこうと使う米やそばは、全て地元産です。 五平餅は、子どもたちが丸め、大人が味をつけ焼きました。 南福地は、135戸あり、まとまりが良いということです。 この日も大人たちが連携して次々に五平餅が出来上がっていました。 そば打ちは、地域のそば打ち名人から教わりました。 子どもたちも水回しを体験させてもらっていました。 出来上がると、大人も子どももできたての五平餅とそばを味わっていました。

-

雨の休日 各地で七五三

10日は、日中風雨が強くあいにくの休日となりました。 そんな中、各地の神社では、七五三の行事が行われました。 伊那市西町の春日神社では、7歳、5歳、3歳の地域の子どもたち20人が参加しました。 神社関係者によりますと、七五三は本来11月15日に行われますが、近年では、それに近い祝日にお祭が行われているということです。

-

Bー1グランプリ始まる 伊那中生徒が応援に

ご当地グルメによる、まちおこしの祭典B-1グランプリin豊川が9日から愛知県豊川市で始まり、伊那市からはローメンがエントリーしました。 B1グランプリにはローメンでギネス記録を達成した伊那中学校の生徒たちが応援に駆けつけました。 伊那中学校は、9月に行われた文化祭でローメンを2311皿並べギネス記録に認定されました。 9日はギネス挑戦で協力してもらった伊那ローメンズクラブを応援しようと生徒会役員12人が会場を訪れました。 B-1グランプリは、地域の食でまちおこしをしようと行われていて、今年で8回目です。 全国各地から、64団体が豊川市に集結し、自慢のご当地グルメをPRします。 伊那市からはローメンズクラブが出展しブースの前には、長蛇の列ができ、クラブのメンバーたちは大忙しでした。 本大会出展は今回が3回目で、スープ風のローメンを提供し買い求めた人たちは、早速味わっていました。 伊那中学校の生徒たちは、ローメンの列に並んでいる人たちを前に伊那市にちなんだクイズを出したり音楽に合わせて踊りを披露していました。 B-1グランプリは、10日も行われ、来場者が投票した割り箸の重量で入賞団体が決まります。

-

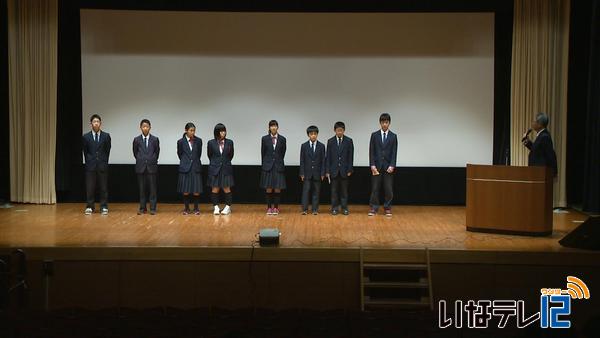

箕輪進修高校創立90周年記念式典

箕輪町の箕輪進修高校が今年で創立90周年を迎え、9日、記念式典を開きました。 箕輪進修高校は1924年(大正13年)に中箕輪実業補習学校として創立しました。 昭和39年には箕輪工業高校となり、平成20年の高校再編で、南信地域では初となる多部制単位制の箕輪進修高校として生まれ変わりました。 90年間で、およそ1万2千人が卒業しています。 卒業生で作る記念事業実行委員会では、今後、沿革史の発行を計画しています。

-

特別支援学級と伊那養護学校作品展

上伊那の小中学校の特別支援学級と伊那養護学校の児童や生徒のなかよし作品展が8日から、伊那市のいなっせ2階展示ギャラリーで開かれています。 会場には、段ボールで作った作品や水彩画など児童と生徒の作品およそ560点が展示されています。 作品展は、子ども達の表現活動の発表の場と、地域の人に障害者に対する理解を深めてもらう目的で毎年開かれていて、今年で40回目です。 作品の中には紙粘土とダンボールを使って、運動会の組体操を表現したものも並べられています。 ある関係者は「作品を通して子どもたちの普段の生活を感じとってほしい」と話していました。 作品展は、12日火曜日まで伊那市のいなっせ2階展示ギャラリーで開かれています。

-

郷土の絵本シリーズ第3弾発刊

伊那市の漫画家橋爪まんぷさんと箕輪町の作家小沢さとしさんの絵本「娘を恋した黒牛」が発刊されました。 10月25日は、絵本を販売する伊那市のブックス&カフェニシザワいなっせ店で2人のサイン会が開かれました。 絵本は、郷土の伝説や民話をもとに描かれた創作絵本シリーズ第3弾です。 伊那谷と木曽谷を結ぶ辰野町小野の牛首峠の名前の由来を悲恋物語として絵本にしました。 シリーズは、橋爪さんが絵を小沢さんが文を担当しています。 絵本を出版している箕輪町の白鳥舎によりますと、シリーズは全10巻を目指していて、第4弾は中川村に伝わる伝説を取り上げるということです。 絵本は、1冊1,050円で、ブックス&カフェニシザワいなっせ店などで購入することができます。

-

手良小児童が馬耕に挑戦

伊那市の手良小学校5年生が6日馬を使った田おこし「馬耕(ばこう)」を学校近くの畑で行いました。 6日は5歳の木曽馬一頭と、飼育をしている横山晴樹さんらが学校近くの畑を訪れ、5年生20人と馬耕を体験しました。 馬耕は、馬に「犂」を引かせて田んぼを耕す方法で、上伊那でも昭和30年頃まで行われていたということです。 今年度、手良小5年生は総合学習の一環で米作りに取り組んでいて、10月に収穫を行いました。 児童は機械を使わず昔ながらの方法を体験したいと、馬で田おこしをすることにしました。 木曽馬は、伊那市高遠町で不登校の子どもなどが共同生活をしているフリーキッズヴィレッジで3年前から農耕馬として飼育されています。 横山さんは馬に親しんでもらおうと去年から上伊那の小学校で農耕体験に出張しています。 児童は人力でも犂を引き、その重さを体感していました。 手良小の5年生は今年この田んぼで120キロの米を収穫していて、今週末の収穫祭でおにぎりや餅にして食べるほか、残った稲わらでしめ縄も作ることにしています。

-

新山保育園入園希望者 再開条件の20人に達する

園児数の減少により休園となっている伊那市富県の新山保育園の来年度の入園希望者数が、再開に必要な20人ちょうどに達したことが5日、分かりました。 伊那市では、再開決定の時期について今後検討していくということです。 5日は、有志でつくる新山の保育園・小学校を考える会のメンバー3人が伊那市役所を訪れ、子育て支援課の担当者から説明を受けました。 新山保育園は、平成21年度から休園となっていて、平成27年度までに再開しなければ、平成28年度に廃園となります。 再開には、定員の半分の20人の園児が必要です。 伊那市が1日までに行った来年度の入園希望調査と転園希望調査によりますと、新山保育園を希望した人は20人ちょうどだったということです。 伊那市では、書類審査の結果や転勤などによる引っ越しにより、20人を切ることも考えられるとして、再開決定の時期については今後検討していくということです。 会では、引き続き他地区からの転園を呼び掛けていく考えです。 また、4月再開を見据えて「花いっぱいプロジェクト」を立ち上げていて、保育園のまわりに花壇を設置するなどし、花いっぱいの園舎で子ども達を迎えたいとしています。

-

山寺義士踊りが100周年を迎え記念碑建立

江戸時代の赤穂浪士討ち入りにちなんだ踊りを継承する、伊那市山寺の「山寺義士踊り保存会」は100周年を記念して今日、地元きたっせに記念碑を建立しました。 建立された記念碑は、高さ150センチで「伝承百年山寺義士踊り」と書かれています。 現在、保存会の会員は山寺区の男性およそ110人です。 3日は、そのうち7人が義士踊りを披露しました。 山寺の義士踊りは1915年(大正4年)に、大正天皇の即位で奉納されてから、今年で100年を迎えました。 約8分ほどの踊りとせりふで構成されています。 中でも寺坂吉右衛門が「待った」と言って場外から威勢良く現われ、大石内蔵助の前にひざまずく場面が見せ場になっています。

-

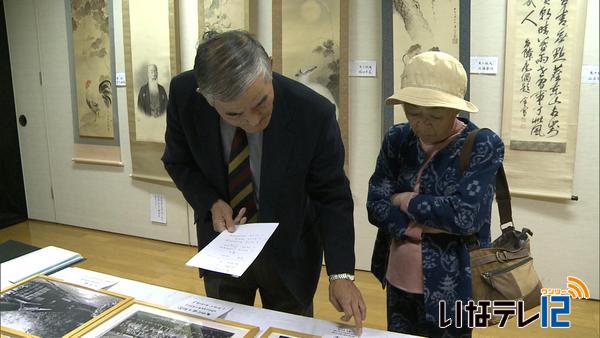

伊那部文化祭

伊那市西町の伊那部文化祭が3日に行われました。 伊那部集会所では、物品販売や地域住民の作品展示が行われました。 井澤家住宅から見つかったという古い写真も展示され、訪れた人の関心を集めていました。 明治36年に撮影された上伊那教育会の写真や大正13年に撮影された当時の伊那中の野球部の選手の写真、春日神社の建築中の写真などです。 伊那部宿を考える会が協賛事業として展示したもので、初公開のものもありました。

-

火ぶせの神 箕輪町松島で例大祭

火ぶせの神秋葉三尺坊と深沢鎮火大神の例大祭が3日箕輪町松島の深沢公園で行われました。 箕輪町松島の松島王墓がある深沢公園内には、火ぶせの神が、神仏それぞれまつられています。 3日は、例大祭で、神式と仏式それぞれでお祭りをしました。 まずは、深沢鎮火社です。 消防団や団体の代表者らが石碑の前に集まり、神事で防火を祈願しました。 神事が終わると、今度は、秋葉三尺坊のお堂に移動します。 ここでは、仏式でお経の転読祈祷が行われました。 その昔、一緒に奉られていた火ぶせの神は、明治の神仏分離令により、2か所に別れました。 大正5年、村の商工会の祭りに若者たちが三尺坊の像を神輿に乗せ松島の商店街を曳き回したところ、500件が焼ける松島の大火が起きたということです。 村人は、火ぶせの神、秋葉様のたたりだとおそれ、このお堂が建立されました。 祈祷の最後には、「オン ヒラヒラ ケンヒラケンノウ ソワカ」と火事を防ぐと言い伝えられている秋葉真言を21回となえました。 この例大祭は、松島区内の防火を祈るお祭りで、300年続いているということです。

-

西駒山荘回顧展

建て替えが進められている中央アルプス西駒山荘の歴史を振り返る「回顧展」が、2日から、伊那市の創造館で始まりました。 回顧展は、大正4年に建てられた西駒山荘の歴史を振り返えろうと、登山愛好者などでつくる西駒こまくさ会が開いたものです。 西駒山荘は、大正2年に中箕輪尋常高等小学校の生徒ら11人が死亡した駒ヶ岳遭難を機に、山小屋の必要性を感じた地元有志によって建設されました。 会場には、山荘が完成した頃や戦時中、昭和24年の大改修の頃の写真などが、年代ごとに展示されています。 これらは、一般の人から提供を呼び掛けたもので、およそ20人から90点ほどが集まりました。 この写真は、山荘建設から3年後に撮影されたもので、石室の内部でとられた数少ない写真だということです。 この写真は戦時中のもので、武運長久とかかれた旗が写っていて、戦時色が色濃くにじみでています。 西駒山荘回顧展は、12月1日まで伊那市創造館で開かれています。 9日午後1時半からは、関係者による講演会が開かれることになっています。

-

南中 ボランティア活動報告会

南箕輪村で2日から村民文化祭が始まりました。 初日の2日は、今年の8月に東日本大震災の被災地でボランティアを行った南箕輪中学校の生徒が、その活動を報告しました。 南箕輪中学校では、被災地の状況を見たり聞いたりすることで今後の支援や防災の在り方につい考えるきっかけにしていこうと、抽選で選ばれた生徒41人が今年の8月に2泊3日の日程で宮城県の南三陸町を訪れました。 現地では、草取りなどのボランティアの他、仮設住宅に住む被災者から震災当時の話を聞きました。 生徒らは「辛い体験をしたにも関わらず、笑顔で迎えてくれた」「現地ではいまでも瓦礫の撤去作業が行われていて、復興にはまだ時間がかかると感じた」などと感想を発表していました。 文化祭では他に、盆栽や絵画など村内の60団体がおよそ960点の作品を展示しています。 文化祭は3日までで、あすは午前9時から午後4時半までステージ発表が行われます。

-

みのわ太鼓発足35周年記念公演

箕輪町の太鼓チーム、みのわ太鼓の発足35周年、ジュニアチームの発足10周年記念公演が町文化センターで2日行われました。 2日はみのわ太鼓やみのわ太鼓ジュニアチームのほか、県内の太鼓チームが演奏を披露しました。 記念公演は2日から始まったみのわ町民文化祭の一環で行われました。 みのわ太鼓は昭和53年、ジュニアチームは平成15年に発足しました。 現在は月に4回練習を行っていて、町内外のイベントで演奏を披露しています。 ジュニアチームのメンバーは発足当時15人でしたが、現在は29人と年々増えているということです。 みのわ太鼓保存会の三澤興宣(おきのり)代表は、「太鼓に興味がある人が増えているのを感じ、継続は力だと感じている」と話していました。 みのわ町民文化祭は、箕輪町公民館などでつくる実行委員会が行っているもので、会場内には写真や工芸品などが展示されています。 文化祭は4日までで、3すはダンスや吟詠の発表、4日は合唱や楽器の演奏などが披露されます。

1812/(木)