-

島﨑洋路さんの講演会

「みどりの文化賞」を長野県内で初めて受賞した、伊那市の島崎洋路さんの講演会が1日、いなっせで開かれました。 講演は伊那市や上伊那地方事務所などが主催したもので、林業関係者や信州大学農学部の学生など、およそ80人が話を聞きました。 島崎さんは元信州大学教授で、長年森林整備について研究をしてきました。 今年5月には公益社団法人国土緑化推進機構が、顕著な功績があった人に送る、「みどりの文化賞」を長野県内で初めて受賞しました。 1日はこれまで取り組んできた森林の整備方法などの話をしました。 島崎さんは「森林整備は結果が出るまで長い年月が必要だが、素人でも細い木を斜面に沿って列状に間伐する「列状間伐法」や、残す木に最初から印をつけて間伐する「保残木マーク法」で整備した山は確実に元気になる」と話しました。

-

高遠城址公園で戦国時代の城攻めを体験

伊那市高遠町の高遠城址公園で、1日、子ども達が戦国時代の城攻めを体験しました。 「進徳館軍」を名乗る70人の小学生達は、高遠城を落とそうと、掛け声をあげて一斉に堀を登り始めました。 これは、城を敵の攻撃から守るために造られた堀の作りを学んでもらおうと高遠町公民館が初めて企画した体験学習です。 堀を登って攻め入る進徳館軍を阻止しようと、大人たち扮する高遠城の守備隊たちが応戦します。 しかし、抵抗の甲斐なく、二の丸が落とされました。 次は本丸を目指します。 本丸に続く門が閉ざされているため、再び堀を登ります。 高低差約11mの堀を登り切った進徳館軍は、ついに高遠城を落としました。 高遠町公民館では、来年以降も城攻めを体験する学習会を計画しているということです。

-

芳賀さん おもちゃ作り講座

仙台市在住の手作りおもちゃ作家でパフォーマーの芳賀哲さんの「玩具づくり講座」が、28日、伊那市の伊那図書館で開かれました。 芳賀さんは、仙台市在住で、東日本大震災で被災しましたが、子供たちに笑顔になってもらおうと被災地で手作りおもちゃを使ったパフォーマンスを行っています。 この日は、市内を中心に、親子連れなど80人が参加しました。 玩具づくり体験では、紙とストローで作る「はばたくチョウ」を作りました。 芳賀さんは、震災直後に気仙沼の小学校に入学する新1年生1000人にこのチョウをプレゼントしたということです 参加した子供たちは、チョウの形に切り取られた画用紙に、ペンやクレヨンを使い、色を付けていました。 羽の部分とストローをホッチキスで固定し完成すると、子供たちは、羽を動かし楽しんでいました。 参加したある保護者は、「家でも簡単に作れそうなので、子供といっしょに楽しむ、良いきっかけになりました」と話していました。

-

夏休み ラジオ体操教室

南箕輪小学校は、25日終業式があり子どもたちは26日から夏休みです。 夏休みといえば、朝のラジオ体操です。 南殿区では、夏休みのラジオ体操初日となった26日、コミュニティーセンターでラジオ体操教室を開かれました。 子どもや保護者80人が参加しました。 講師は、南殿在住の松崎由紀子さんです。 地区のPTAが、子どもたちに体操に真剣に取り組んでもらい、保護者にも運動不足を解消してもらおうと開きました。 松崎さんは、体操のポイントを紹介しながら「この体操は、おなかに力を入れましょう」などと子どもたちに指導していました。 夏休みのラジオ体操は、29日から8月19日までの土日とお盆を除く毎日、午前6時30分から行われます。

-

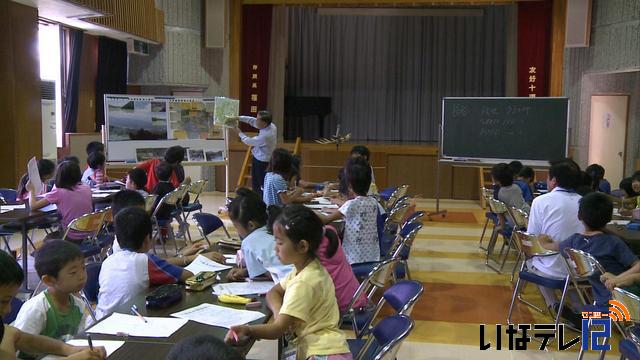

「はせっこサマースクール」始まる

夏休み中の子ども達が公民館に集まり、宿題や体験学習を行うサマースクールが、25日から伊那市の長谷公民館で始まりました。

公民館が主催する「はせっこサマースクール」は今年で7年目です。

今年は、小学1年生から6年生まで60人が参加しています。

初日のこの日は、ふるさとの地名について知ってもらおうと、長谷地域自治区長の中山晶計さんを講師に招いて学習会が開かれました。

中山さんは、「長谷」という地名は長い谷という意味もあるが、初めて三峰川の川の「瀬(せ)」ができる、「初めての瀬」という意味もあると説明していました。

このサマースクールは、土日を除く30日まで毎日開かれ、午前中は学校の宿題、午後は川遊びや工作などの体験学習を行う計画です。 -

東京の三宅小と高遠北小が交流

伊那市と友好関係にある、東京都三宅村の三宅小学校の児童が22日、高遠北小学校を訪れ百人一首や合唱で交流しました。

22日は、三宅小5年生の13人が高遠北小を訪れ5年生12人と、交流しました。

三宅村と旧高遠町は昭和45年に友好町村盟約を結んでいて、平成7年から、三宅小と同じ規模の高遠北小が交流を行っています。

児童らは、午前中の校舎見学で打ち解けて、午後は百人一首や合唱をして交流をしていました。

お別れの会では、三宅小の代表が、「次は海のある三宅小へ来て、一緒に海で泳ぎましょう」と挨拶しました。 -

高遠高校のあり方提言

高遠高等学校将来像検討委員会は、コース制の発展や地域との連携など高遠高校のあり方についての提言をまとめました。

22日は、伊那市高遠町で検討委員会の会議が開かれ、委員長の白鳥孝伊那市長から高遠高校の石城正志校長に提言書が手渡されました。

検討委員会では生徒の減少傾向が続く高遠高校を地域づくりの中核校として魅力あるものにしようと去年10月から検討を重ねてきました。

提言はコース制の発展と将来を見通した仕組みづくりや、学校・地域との連携のさらなる発展、交通の利便性の確保など5つの項目が挙げられています。

将来を見通した仕組み作りでは少子化を見通し、現行の3クラス4コースをベースにした新たな仕組みが必要だとしています。

地域との連携では学校と地域をつなぐ専門の団体を設置し交流を活発化させることが望まれるとしています。

定員120人の高遠高校は平成19年度から今年度まで7年連続で定員割れとなっています。

石城校長は「提言をもとに一つ一つ取り組んでいきたい。」と話していました。

平成28年に高校再編計画の素案作成が予定されていることから、8月には委員長の白鳥市長と石城校長ら関係者が県教育委員会を訪れ、地域高校のあり方についてまとめた今回の提言を再編計画に活かすよう要望することにしています -

美篶青島の伝統行事「千社参り」

地区の安全を願い市内各地の神社に千枚の札を張って歩く伊那市美篶青島の伝統行事「千社参り」が21日、行われました。

これは、江戸時代から続く青島地区の行事で、その昔頻繁に起きていた三峰川の氾濫に悩まされていた住民が地域の安全を祈り行ったのが始まりとされています。

毎年土用の丑の日に近い日曜日に行われていて、平成21年には伊那市無形民俗文化財に指定されました。

21日は、朝6時から住民およそ90人が、9つの組ごとに市内の神社や道祖神をまわり、用意した千枚の札を張っていきました。

青島区の若林徹男祭事委員長は「青島の大切な行事の1つ。絶やすことなくこれからも続けていきたい」と話していました。 -

囲碁教室でプロ棋士が指導

日本棋院上伊那支部主催の、囲碁未来教室が20日、伊那市の伊那図書館で開かれ、台湾出身で日本棋院所属のプロ棋士熊ほう(ゆうほう)6段が指導碁を打ちました。

伊那市を中心に有段者から初心者まで子どもを含む11人がプロの指導を受けました。

熊ほうプロは同時に2人を相手に指導碁を打ち、途中に打ち方の説明をはさみながら指導していました。

日本棋院上伊那支部副支部長の池田輝夫さんは滅多にない機会だからしっかりコツを聞いて腕を磨いて欲しいと話していました。

囲碁未来教室は毎月2回ほど開かれていて誰でも参加できるということです。 -

消防ウォークラリー2013開催

小学生のうちから防災に関心を持ってもらおうと、「消防ウォークラリー2013」が20日、伊那市高遠町の高遠スポーツ公園で開かれました。

消防ウォークラリーは「様々な防災を体験することで家庭内での防災意識の向上や、地域の防災リーダーとしての素養を培ってもらおうと」毎年、伊那消防署が開いているものです。

高遠スポーツ公園一帯には、バケツを使った水運びや消火ホースの延長、煙の中を歩く体験など5つの課題が用意されていました。

今日は伊那市内の小学1年から4年まで10チーム、40人が参加して各チーム協力しあいながらタイムを競っていました。 -

中国の小中学生 手良小で交流

伊那市が進めている訪日旅行を受け入れるインバウンド事業に基づき、中国の小中学生と手良小学校の児童が19日に交流しました。

手良小学校を訪れたのは、中国の芸術に長けた子どもたちで組織された楊梅紅国際小美術教育の一行です。

下は小学1年生から上は中学2年生までの29人と教師4人です。

体育館で行われた歓迎セレモニーでは、全校児童150人の拍手の中、旅行団が入場しました。

塩澤誠校長は、「日本と中国が大切な隣国という意識が芽生えることに期待したい」。

6年の代表児童は、「国を越えて交流しましょう」と歓迎のあいさつをしました。

中国を代表して中学1年のシュー・オウ君が「中国と日本の友情が永遠に続くことを願います」と英語であいさつしました。

アトラクションでは、手良小の6年生が太鼓演奏を披露しました。

給食を一緒に味わったあと、美術の授業も受けました。

一行は、市内で農家民泊を体験し、22日からは東京の美術館や博物館を見学、25日に帰途につくことになっています。 -

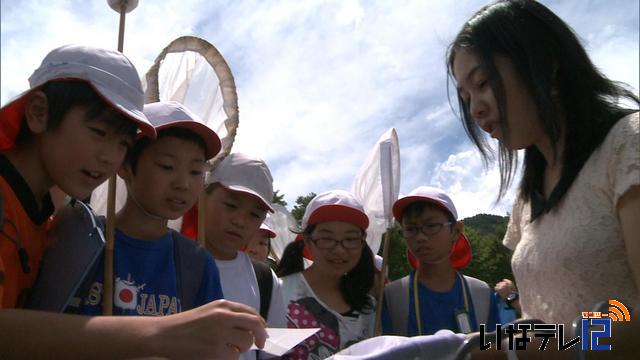

信大研究者から子ども達が昆虫採集学ぶ

国際科学技術財団が主催するやさしい科学技術セミナーが、19日、長野県で初開催され、信大の研究者の指導の下、伊那市ますみヶ丘をフィールドにこども達が昆虫を採集しました。

セミナーに参加したのは、箕輪北小学校の6年2組の25人です。

ますみが丘には、絶滅危惧種に指定されている蝶・ミヤマシジミが生息していて、こども達が観察しました。

セミナーでは、信州大学山岳科学総合研究所の江田 慧子助教が講師を務めました。

やさしい科学技術セミナーを主催する国際科学技術財団は、ノーベル賞に匹敵する顕彰をと始められた日本国際賞の贈賞事業などを行っています。

事業の一つ、35歳以下の若手研究家に100万円を助成する事業に、今年度、江田さんの研究が採択されたことから、今回、セミナーが開かれました。

1989年のセミナー事業開始以来230回のセミナーが開かれていますが、県内での開催は初めてです。

江田さんら、信州大学のスタッフの指導の下、子どもたちは、虫取り網でさまざまな昆虫を捕まえていました。

昆虫を捕まえたあとは、図鑑と照らし合わせて、種類を確認していました。

班ごとに、採集できた昆虫をまとめ発表しました。

財団では、地域の大学の研究が地域の資源として活用され、セミナーを受けた子ども達が科学に興味を持ってもらえたらうれしいとしています。 -

希望舞台の演劇「焼け跡から」8月6日に上演

東京都に拠点を置き全国各地で旅公演を行っている劇団「希望舞台」の演劇「焼け跡から」が、8月6日に伊那市のいなっせで上演されます。

17日、伊那市を中心とした有志でつくる実行委員会が、上演に向けて2回目の会議を開きました。

劇団「希望舞台」は、生活の中に芝居を届けることで地域の絆を深めてもらおうと、年間30回の公演を全国で行っています。

8月に伊那市で上演される演劇「焼け跡から」は、第二次世界大戦後の信州が舞台です。

実在した長野市にある寺の住職をモデルに、新米和尚が戦争で家族を失った子供たちを寺で預かり、戦後の混乱期を生きるために戦う様子を描いたストーリーです。

この日は、実行委員会のメンバーで常圓寺住職の角田泰隆(つのだたいりゅう)さんによる講演も行われ、参加者は、戦争の悲惨さや平和思想への理解を深めていました。

伊那市のいなっせで上演される劇団「希望舞台」の演劇「焼け跡から」は、8月6日(火)午後2時と午後7時の2回公演で、チケットは前売り3千円となっています。 -

南宮神社で御鹿奉納神事

箕輪町の箕輪南宮神社で、鹿の頭に見立てた飾りをかぶった子どもたちが境内をまわる御鹿奉納神事が14日行われました。

御鹿奉納神事は、450年前から伝わる神事です。

天竜川をはさんで東側の福与、福島と西側の大泉、大泉新田、大萱、富田の「富・大・福」の文字が付く伊那市、箕輪町、南箕輪村の地区が毎年交互に担当して行います。

今年は、西側地区の担当でした。

鹿頭をかぶった子どもの行列は境内の中央を大きく空けて、左回りに三回廻ります。

箕輪町誌によりますと、その昔雨乞いのお礼として鹿を神様に献上した事が、この神事の基になっているといことです。

この神事が終わると、引き続き御神体遷座の神事が行われました。

建御名方命を神輿に乗せて、三日町の南宮神社秋宮に遷座されます。

42歳の厄年の男性たちが区内を曳航します。

この時だけ、無病息災を祈り神輿の下をくぐることができます。

御神体は、12月27日の夜中に秋宮から春宮の箕輪南宮神社に再び遷座され、これは御神渡りの儀式と呼ばれています。 -

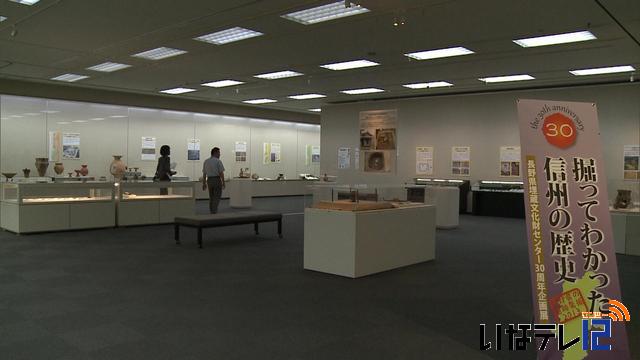

掘ってわかった信州の歴史展

長野県埋蔵文化財センターの30年にわたる調査結果を展示する企画展「掘ってわかった信州の歴史」が、13日から、伊那市の伊那文化会館で開かれます。

会場には、埋蔵文化財センターが発掘した44の遺跡から800点が展示されています。

松本市牛伏寺(ごふくじ)などの最新の調査成果も同時に公開されています。

牛伏寺には、大量の歯が埋められていました。東北地方でみられる風習で、県内では初めて確認されたということです。

長野県埋蔵文化財センターは、昭和57年に発足し今年で30周年を迎えました。

その間、342遺跡、380万平方メートルに渡り、発掘調査を行ってきました。

掘ってわかった信州の歴史展は、8月4日まで、伊那文化会館で開かれています。

入場は無料で解説員が常駐します。

20日には、首都大学東京の山田 昌久教授による講演会、27日には、土器の模様を写し取る体験イベントも予定されています。 -

いな少年少女に「花とライオン」賞

いな少年少女合唱団は、全国の優秀な児童合唱団に贈られる花とライオン児童合唱音楽賞を受賞しました。

11日は、団長の北沢理光さんが、記者会見を開き、受賞の報告をしました。

花とライオン児童合唱音楽賞は、童謡作家の小黒恵子さんが振興基金を創設し、毎年1団体を表彰、100万円を助成しています。

音楽性のみならず、地域への貢献度なども評価の対象となります。

活動が顕著な団体がノミネートされ、18年目の今年は、伊那少年少女合唱団が選出されました。

いな少年少女合唱団は、1987年に発足して、今年で26年目。現在は、小学2年生から高校2年生までの25人が活動しています。

毎年県内の音楽祭に参加しているほか、ハンガリーやフィンランドでの海外公演や奉仕活動も行っています。

これまでの受賞団体は、首都圏の大規模な団体がほとんどということで、地方の小規模な合唱団の表彰は初めてだということです。

助成金100万円は、息の長い活動につながるように活用したいと話していました。

授賞式は、8月30日に東京都で予定されていて、いな少年少女合唱団では、全員で参加したいと話していました。 -

箕輪中部小学校4年生 箕輪浄水場を見学

箕輪町の箕輪中部小学校4年生は、11日、社会科の授業の一環で、

浄水場を見学しました。

この日は、4年生の1組と2組の児童58人が、長田にある箕輪浄水場を見学しました。

最初に、赤いチョークを水の中の汚れに見立て、凝集剤で固めて濾過する実験を行いました。

浄水場で水をきれいにする作業の流れを学んだあとは、実際に施設を見学しました。

職員は、箕輪ダムの水が8キロの水道管を通り2時間かけてここまで流れてくる事や、1日に4万立方メートルの水を365日休まず送り続けていることなどを説明していました。

見学を終えた児童たちは、施設で浄化された水の味を確かめました。

箕輪中部小学校では、来週、3組と4組が見学をすることになっています。 -

暑い1日 熱中症に注意

9日も、県内は高気圧に覆われて気温があがり暑い一日となり、伊那地域は30度を超える真夏日となりました。

長野地方気象台では今年初めて高温注意情報を県内に出して熱中症に注意するよう呼びかけています。

9日の伊那市の最高気温は34.5度と今年一番の暑さとなりました。

伊那市の竜西保育園では、子どもたちが歓声をあげながらプール遊びを楽しんでいました。

伊那消防組合管内では9日、熱中症と見られる症状で病院に2人が搬送されました。

今年は、5月24日に一人が熱中症の症状を訴えて以来、8日までに13人が病院に搬送されています。

気象台によりますとこの暑さは13日まで続くということです。 -

伊那混声合唱団演奏会

上伊那の合唱愛好者でつくる伊那混声合唱団の演奏会が、6日、伊那文化会館で開かれました。

今回で43回目となる演奏会は、田中眞郎さんの、指揮者就任50周年を記念して開かれました。

演奏会では、OB、OGも合わせて約110人が、田中さんの指揮に合わせて合唱を披露しました。

これまで演奏会などで何度も唄ってきた思い出の歌を全員で唄い、中には、団員の結婚式で何度も唄ったという曲もありました。

この演奏会の模様は、8月に、ご覧のチャンネルで放送します。 -

大学生が地元で映画制作へ

南箕輪村出身の大学生が初監督を務める映画の撮影が伊那市を中心に9月から始まります。

8日は監督の高木清香さんが伊那市内のロケ地の視察をしました。

高木さんは、大学4年の22歳。

伊那弥生ヶ丘高校卒業後、日本大学芸術学部映画学科で映画に関する理論や撮影技術などの専門知識を学んできました。

今回卒業制作として伊那市や南箕輪村を舞台に自ら脚本を手がけた映画「山姫」の監督を務めます。

8日は、映画やドラマの誘致活動などを行っている伊那谷フィルムコミッションのスタッフとともに、ロケ地の視察をしました。

高木さんは、子どもの頃から映画が好きで、映画に関係する仕事に就きたいとの思いから勉強を始めたといいます。

制作する映画「山姫」は「ふるさと」をテーマにしていて、故郷を離れていた若者が故郷に戻り、

親兄弟のために奮闘する姿を描きます。

伊那谷フィルムコミッションが学生の映画制作に協力するのは、今回が始めてで、ロケ地の紹介など全面的に協力していきたいと話しています。

映画は9月から撮影が始まる予定で高木さんはコンテストへの出品を考えているほか、地元でも放映できればと話しています。 -

農業クラブ連盟 県大会

農業高校などの生徒が加盟している農業クラブ連盟の県大会が6日南箕輪村の上伊那農業高校で開かれました。

大会には県内の農業高校など12校からおよそ300人が出場しました。

大会は一年間の学習の成果を発表する場として長野県学校農業クラブ連盟が開いているものです。

6日は測量技術の競技、意見発表、プロジェクト発表、クラブ活動発表の4つの大会が開かれました。

このうち、プロジェクト発表の環境区分には、上農高校の生物科学科の生徒4人が出場しました。

このグループは国の希少野生植物に指定されているアツモリソウの培養にとり組んでいて、培養中に発生するカビの繁殖を納豆菌を使って防ぐ試みを発表しました。

生徒は今年3月から5月にかけて行った実験の結果を発表し、「植物バイオテクノロジーの可能性をさらに広げていくために研究を重ねていきたい」と話していました。

それぞれの大会の最優秀校が上位大会に出場することになっていて、上農高校は上位大会進出はなりませんでした。 -

高遠北小とブラジル人学校交流

伊那市の高遠北小学校の児童と箕輪町のブラジル人学校コレージョ・デザフィーオのこども達が、7日、一緒に歌うなどして交流しました。

7日は、高遠北小学校で音楽会が開かれました。

各学年による合奏や合唱など15の演目が披露されました。

この音楽会に、箕輪町三日町にあるブラジル人学校コレージョデザフィーオのこども達20人が参加しました。

ブラジルの子どもたちは、歌や演奏、ダンスを披露しました。

両校はともに小規模学校であることから、今年度に入り交流しています。

演目のひとつ「幸せなら手をたたこう」では、日本語とポルトガル語で歌いました。

高遠北小学校では、「なかよしの輪を広げよう」を目標にしています。

音楽会には、地元の保育園や高遠高校の生徒も招かれ、演奏を披露していました。

演奏会の最後は、6年生の歌声に合わせて、子ども達が手をつないで退場しました。

高遠北小学校とコレージョデザフィーオでは、今後もイベントを通して交流していくということです。 -

七夕集会

7日の七夕にあわせて各地の保育園で七夕にちなんだ行事が5日行われました。

このうち南箕輪村の中部保育園では七夕集会が開かれました。

南箕輪村の中部保育園は、7日が日曜にあたるため、一足早く5日に七夕集会を開きました。

園児たちが願いごとを書いた短冊を飾りつけた大きな飾りを前に歌を歌い、子どもたちが願いごとを発表しました。

「青いくるまが欲しい」

「アンパンマンになりたい」

「かけっこが早くなりたい」

などと発表していました。

全員で七夕にちなんだアニメーションを見たあと、保育士が彦星や織姫、牽牛に扮して登場すると会場は子どもたちの歓声に包まれていました。 -

会員所蔵 額装書画展

伊那市の伊那部宿を考える会は、6日から西町の旧井澤家住宅で会員が所蔵している額装書画展を開きます。

世界遺産登録で話題の富士山。山岸主計の木版画はこのように表現されています。

中村不折 池上秀畝。

明日から始まる書画展には、伊那部宿を考える会の会員14人が所蔵している書画44点と会員が制作した作品12点が並びます。

日本画、油絵、水墨画などバラエティーに富んでいて、時代も江戸時代から現代まで幅広い展示会です。

会では、これまで掛け軸を主に展示会を開いてきましたが、最近の住宅事情を考え、時代にマッチしていると初めて額装書画展を開きます。

会長の森功さんは、「庶民的な作品が多く気軽に楽しんでもらえるはず」と話しています。

会期は6日から21日までで、入館料は、一般が200円、小中学生は、100円となっています。 -

太鼓グループ 大太坊 陸前高田で公演

伊那市西春近を拠点に活動する太鼓グループ「大太坊」は、先月30日に、東日本大震災の被災地、岩手県陸前高田市で公演しました。 大太坊のメンバー12人が出演し、10演目を披露しました。

公演が行われた陸前高田市の小友小学校は、グラウンドや校舎の1階部分が浸水しました。

今回の公演は、グラウンドの改装記念に合わせて体育館で行われました。

地元から200人、伊那から同行した40人、大太坊とかかわりのある関東の太鼓チームから60人、合わせて300人の観客が訪れました。

毎年全国規模の太鼓フェスティバルを開催していた岩手県陸前高田市の太鼓仲間に、大太坊は震災以降支援を続けてきました。

去年、復活した太鼓フェスティバルに大太坊が参加したところ、大太坊の公演を、陸前高田でとの声があがり、今回の公演が実現しました。

陸前高田市は全世帯中の7割以上が被害を受け、死者1555人、行方不明者は223人と壊滅的な被害を受けました。

現在は、瓦礫が撤去され、まちの再生に向けて検討が進められているということです。

公演は無料で行いましたが、県外者には入場料としてカンパを呼びかけたところ、17万円が集まり、陸前高田市に寄付してきたということです。

大太坊では今後も陸前高田との関係を続けていきたいとしています。 -

保育園から高校まで一環したキャリア教育を

伊那市キャリア教育推進委員会が2日開かれました。

今年度は、職場体験学習の新規協力事業所の拡大や保育園から高校まで一環したキャリア教育を進めていく方針です。

伊那市は、平成22年にキャリア教育推進委員会を立ち上げ、中学生の職場体験学習を重点に置き働く意味や生き方について考えてもらうキャリア教育の推進を図ってきました。

受け入れ事業所の拡大を進めてきた結果、昨年度職場体験学習を行った生徒は832人だったのに対し、事業所の協力による受け入れ可能生徒数はおよそ3倍の2,416人でした。

これは、前の年度より856人多くなっています。

今後は、中学校の職場体験学習を核に引き続き新規協力事業所の拡大を進める他、保育園から高校までが連携し、一環したキャリア教育を進めるための支援策を検討していく方針です。 -

伊那テーマの新曲披露

伊那市観光大使の歌手、三沢あけみさんのミニライブが30日伊那市で開かれ、伊那をテーマにした新曲「高遠ざくら」を披露しました。

三沢あけみさんは伊那市出身で歌手デビューした1963年に日本レコード大賞最優秀新人賞を受賞。

去年伊那市観光大使に任命されています。

30日は市内でミラライブが開かれ

伊那をテーマにした新曲を披露しました。

会場には酒井茂副市長も駆けつけ三沢さんに花束を贈り激励しました。

去年、日本レコード大賞功労賞し活躍中の三沢さんは「歌を通して伊那市をPRしていきたい。」と話していました。 -

半年間の汚れ落とす 茅の輪くぐり

今年半年の汚れを落とし、残り半年の無病息災を祈る神事「茅の輪くぐり」が6月30日、伊那市の坂下神社で行われました。

この日は、宮司を先頭に、神社総代10人あまりが、萱を束ねて作った直径およそ1メートル70センチの茅の輪をくぐりました。

茅の輪くぐりは、左に1回、右に1回8の字にまわると、半年間の罪や汚れが、清められると言い伝えらえています。

坂下神社では20年ほど前から6月末の恒例行事として行なわれています。

ある総代は「多くの人にくぐってもらう事で、この風習を守り伝えていきたい」と話していました。

茅の輪は1週間ほど坂下神社に設置されていて、誰でもくぐることができると言う事です。 -

土俵の完成祝い大会開催

伊那市の伊那小学校相撲部は、学校の中庭に出来た土俵の完成を祝い6月30日祝賀大会を開きました。

この日は、相撲部に所属する児童やOB、保護者 およそ100人が集まり、「土俵完成祝賀御馬寄(みまよせ)相撲大会」が開かれました。

子供達は東と西に別れ、完成したばかりの土俵で上半身裸になって、力強い取り組みを見せていました。

小学6年生による対戦では、互いに一歩も引かない互角の勝負もあり、会場を沸かせていました。

伊那小相撲部は、子供達に相撲を通して健全な精神を養ってもらおうと、6年前に創部されました。

これまでは、学校の体育館でマットをひき、練習を積んできましたが、子供達に思いっきり稽古を積んでもらおうと、顧問の教諭や保護者が中心となり、2か月かけて土俵を作りました。

ケガをしないようにと、赤土を盛り固めてできていて、直径は15尺と、大相撲で使用するものと同じ大きさです。

土俵の周りには、俵(たわら)の代わりに、廃棄されていた綱引き用の大縄が使われています。

会場では、飛び入りで乳幼児による泣き相撲や、相撲部OBの中学生による、後輩達への稽古もあり、中庭には元気な声が響いていました。 -

ふるさとの風コンサートin伊那

北朝鮮による拉致被害者の救済を願う「ふるさとの風コンサートin伊那」が30日伊那市のいなっせで開かれました。

コンサートには主に上伊那地域で活動する合唱団など15団体、250人が出演しました。

コンサートでは、拉致被害者への励ましの気持ちを込めて作られた曲「国境の風」を全員で合唱しました。

北朝鮮による拉致被害者家族連絡会の事務局長で、拉致被害者の増元るみ子さんの弟、増元照明さんも参加しました。

ふるさとの風コンサートin伊那は女性合唱団ザ・シワクチャーズ伊那が去年12月に東京都で開かれた拉致被害者救済を願う合唱の集いに参加したことがきっかけで開かれました。

伊那でもできることがないかと計画されたものです。

コンサートの中で行われた講演で増元さんは、「国民を守ることができる強い国にするためには日本をどうしたらいいか考えてほしい」と訴えました。

会場には募金箱が設置され、集まった10万4千円を家族連絡会に寄付しました。

ある出演者は、「参加することで、拉致問題について改めて考えるきっかけになった。歌声を通じて思いが伝わればうれしい」と話していました。

1912/(金)