-

手づくりの演奏会 合唱団初練習

市民による手作りの演奏会「第九」が6月に開催されます。 7日は、合唱団の発足式と初練習が行われました。 合唱団は公募により、上伊那を中心に県内各地から168人が集まりました。 初練習では、音楽の教員として県内の小中学校で40年以上務めた白鳥彰政さんが指導しました。 白鳥さんは「今回の第九はスピード感のある演奏を目指している。「速さを保つ事」や「ドイツ語の発音」に注意するよう歌ってください」とアドバイスしていました。 手づくりの演奏会は、伊那文化会館の落成記念に市民オーケストラと一般公募の合唱団による第九演奏がきっかけとなり始まりました。 今回が12回目の開催で、新伊那市誕生10周年を祝って行われます。 手づくりの演奏会「第九」は6月12日 伊那文化会館で開かれる予定です。

-

伊那弥生ヶ丘高校器楽クラブ 第8回定期演奏会

伊那弥生ヶ丘高校器楽クラブの第8回定期演奏会が7日に伊那市のいなっせで開かれ、部員らが、これまで練習を積んできたマンドリンの演奏を披露しました。 マンドリンの他にギターやチェロなどで構成するステージで、日本のポップスや洋楽など14曲を披露しました。 伊那弥生ヶ丘高校器楽クラブの定期演奏会は今回で8回目です。 去年11月に行われた長野県高等学校ギター・マンドリンフェスティバルで12年ぶりに県内1位となる最優秀賞を受賞し、今年7月に全国大会に出場する事になっています。 最後には、同じく今年全国大会に出場する赤穂高校器楽部と、社会人などでつくる駒ヶ根マンドリーノのメンバーも加わり会場からは手拍子が送られました。 この演奏会の模様は4月にご覧のチャンネルで放送します。

-

遠隔授業 来年度から伊那市内の小学校でも実施

伊那市はインターネットのテレビ会議システムを使った学校間の遠隔授業を、来年度小学校でも実施する計画です。 インターネットを活用した遠隔授業は今年度、長谷中学校と東部中学校で行われました。 来年度は、新山小学校、手良小学校、長谷小学校、高遠北小学校でも実施する計画です。 生徒数の少ない小規模校と生徒数の多い大規模校を結ぶ事で、多様な意見に触れる事ができるなどメリットがあるとしています。 今年度は、少子化・人口減少に対応した活力ある学校教育を推進するための文科省の事業で実施しました。 8日に開かれた伊那市総合教育会議で、来年度は小規模の小学校でも実施する事が報告されました。 新山、手良、長谷、高遠北の4つの小学校では、通常の教科の他に総合的な学習や行事なども視野に入れ遠隔合同授業を実施する方針です。

-

信州農村歌舞伎祭 10周年

地域で受け継がれている歌舞伎を披露する第10回信州農村歌舞伎祭が7日伊那文化会館で開かれました。 信州農村歌舞伎祭に出演した大鹿村の大鹿歌舞伎保存会は、命を懸けて愛する人を守る悲恋の物語、神霊矢口渡頓兵住家の段を披露しました。 10回目の節目の年にあたる今回は大鹿のほか下條歌舞伎保存会、伊那市長谷の中尾歌舞伎保存会の3団体が出演しました。 歌舞伎祭は地域に伝わる歌舞伎の発表の場として伊那文化会館が開いたもので会場にはおよそ1000人が集まりました。 客席の前の部分は農村歌舞伎の雰囲気を味わってもらおうと桟敷席が設けられました。 歌舞伎のクライマックスでは客席からおひねりが飛び大きな拍手が送られていました。 控え室では地元の中尾歌舞伎保存会が出番を待っていました。 中尾歌舞伎保存会の西村寿会長は「大鹿歌舞伎はやはりすごい。見習っていきたい。」と話していました。 信州農村歌舞伎祭を開いた伊那文化会館では「地域の歌舞伎は300年に及ぶ歴史を刻んできたが会員の高齢化や後継者不足など取り巻く環境は厳しくなっている。伝統芸能を継承していくためにも発表の機会をつくっていきたい。」と話しています。

-

2月6日は初午 小澤家で五穀豊穣願う

6日は、農家などが1年の豊作を願う初午です。 伊那市山寺の小澤家では、江戸時代から続く伝統の神事「初午祭」が行われました。 伊那北高校の北側には、小澤家の稲荷社があります。 古くから米作りを行っている小澤家では、毎年欠かさず神事を行っていて、6日は3家族5人が集まりました。 初午は、2月の最初の午の日で、稲荷神社の総本山京都府の伏見稲荷の祭神が稲荷山に降り立った日とされています。 初午祭は、豊作を祈った農村の祭りが原型で、それに稲荷信仰が結びついたものと言われています。 小澤家の初午はいつから始まったかは定かでないということですが、江戸時代の文政4年1821年に社が建て替えられたことが記されています。 小澤家では、お神酒や米の他に「つつっこ」と呼ばれる供え物をします。 つつっこは、おこわを藁で包み、その上にお頭つきの魚を3匹乗せたものです。 小澤家では、現在も12ヘクタールの田んぼで米を作っているということで、今年1年の五穀豊穣を願っていました。 去年10月に父親が亡くなり、初めて中心となって祭りを行った長男の幸夫さんです。 伊藤光森神主は、「稲荷の神様は「稲がなる」で米の神様といわれています。今年1年のそれぞれの生業の豊作を祈りました」と話していました。

-

伊那西高校生徒の作品展「芸術フェスティバル」

伊那市の伊那西高校の生徒の作品展「第9回芸術フェスティバル」が、伊那市のかんてんぱぱホールで開かれています。 会場には、美術、書道、写真、折り紙・工芸、家庭科、文芸の各クラブの生徒の作品およそ200点が並んでいます。 伊那西高校では、1年間の活動を地域の人に見てもらおうと毎年この時期に展示会を開いています。 展示数が最も多い美術クラブは今年度、県内外のコンクールに積極的に応募し、いつもの年よりも多くの作品が入選したということです。 1か月に1回作品研究会を開いていて、生徒同士が意見を言い合い切磋琢磨しながら技術を磨いているということです。 第9回伊那西高等学校芸術フェスティバルは、10日(水)まで、伊那市のかんてんぱぱホールで開かれています。 6日の午前9時半からと午後1時からは、茶華道クラブが抹茶のお点前を披露し、振る舞う予定です。

-

伊那市富県北福地で御柱祭の準備進む

今年は7年ごとに行われている諏訪大社の御柱祭の年です。 地区内に諏訪社がある伊那市富県北福地でも御柱祭に向けた準備が始まっています。 伊那市富県北福地の諏訪社には6年前の2010年4月に建てられた4本の御柱があり今年、御柱休めによって倒されます。 北福地では諏訪地域の諏訪大社と同じく7年ごとの申年と寅年に御柱祭が行われていて今年がその年にあたります。 4日、北福地集落センターに地域住民およそ50人が集まり、役割や準備の進め方などについて協議しました。 北福地では諏訪社の氏子だけで御柱祭を行っていましたが、平成4年からは地区全体で実施するようになり区内およそ300戸から500人ほどが参加します。 今回は3月26日に柱の見立て式と伐採、山出しをする予定でそれまでに引き綱づくりや木遣りの練習が行われます。 御柱は区有林から選ばれた長さおよそ8メートルのアカマツで4月3日には里曳きが行われその後諏訪社の四隅に建てられます。 会議では山出しから里曳き、建て御柱までの各担当の役割や流れが確認されました。 伊那市内では西春近諏訪形区で今年の秋にまた富県南福地で来年、御柱祭が行われます。

-

伊那谷写友クラブ第25回写真展

上伊那の写真愛好家でつくる伊那谷写友クラブの作品展が伊那市の伊那図書館で開かれています。 会場には会員15人の作品31点が展示されています。 動物や風景など被写体は様々です。 伊那谷写友クラブでは、統一したテーマを設けず、それぞれが選んだものを自由に撮影しています。 「写真は仲良く楽しく」をモットーに、毎月1回例会を開き作品を鑑賞しあいながら親睦を深めているという事です。 今回の作品展では、去年亡くなった3人の会員の遺作9点も展示されています。 クラブでは「バラエティーに富んだ作品を見たままに自由に楽しんでもらいたい」と話していました。 伊那谷写友クラブの第25回写真展は13日(土)まで伊那図書館で開かれています。

-

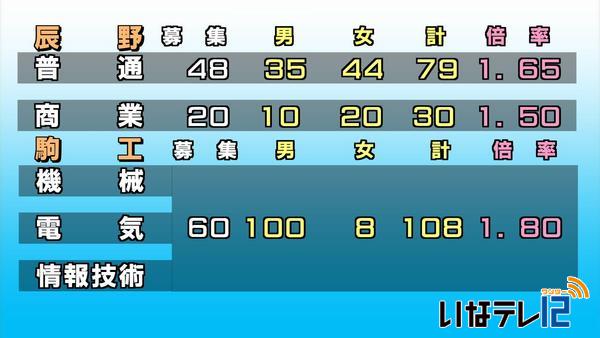

平成28年度公立高校入学者前期選抜志願者数 発表

長野県教育委員会は、平成28年度公立高校入学者の前期選抜志願者数を4日に発表しました。 上伊那では、上伊那農業高校園芸科学科の倍率が最も高く、2.15倍となっています。 上伊那8校の状況です。 辰野高校普通科は、79人で1.65倍、商業科は30人で1.5倍となっています。 上伊那農業高校です。生産環境科は33人で1.65倍、園芸科学科は43人で2.15倍、生物科学科は39人で1.95倍、緑地創造科は40人で2倍となっています。 高遠高校普通科は73人で1.35倍となっています。 伊那北高校です。普通科は前期選抜はなく理数科は39人で1.08倍となっています。 伊那弥生ヶ丘高校普通科は前期選抜は行いません。 赤穂高校です。普通科は前期選抜はなく商業科は68人で1.7倍となっています。 駒ヶ根工業高校は3つの学科一括で108人が志願し1.8倍となっています。 箕輪進修高校です。普通Ⅰ部は27人で1.35倍、普通Ⅱ部は39人で1.95倍、普通Ⅲ部は1人で0.05倍、工業Ⅰ部は21人で1.05倍となっています。 高校入試前期選抜は2月9日、合格発表は2月17日となっています。

-

小学校の様子 写真紙芝居で紹介

箕輪町では、今年度から年長児に見てもらいうと小学校での生活の流れを写真で紹介する紙芝居を制作しました。 写真紙芝居「わくわく、どきどき、もうすぐいちねんせい」は、箕輪町教育委員会が小学校への円滑な入学を目的に初めてつくりました。 紙芝居は、小学校での一日の流れを登校や朝の会、授業、休み時間で構成し、全部で12場面を紹介しています。 教育委員会ではこの紙芝居を2組つくり、町内の8つの園を巡回させ園児たちに小学校での生活をイメージしてもらいたいとしています。 1日は沢保育園で紙芝居が披露され、保育士は「小学生になると送り迎えがなくなり、歩いて学校に行かなければなりません。車に気を付け寄り道をしないようにしてください」と注意を呼び掛けていました。 山﨑文子園長は「4月まであと2か月、よりスムーズに学校生活になじんでもらいたい」と話していました。

-

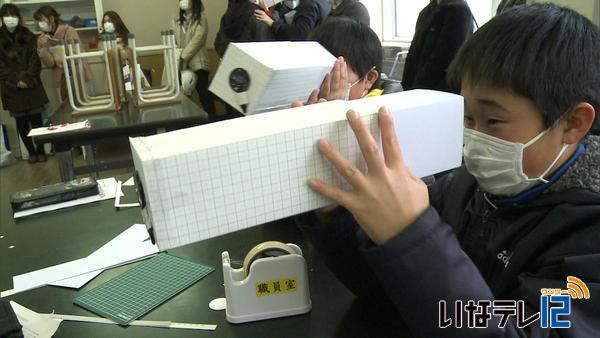

伊那市の春富中学校で6年生の児童が体験学習

4月に春富中学校に入学予定の小学6年生を対象にした体験学習が1日に行われました。 理科の体験授業です。 6年生が春富中学校の教諭の授業を受けました。 この日は4月に入学予定の富県小、東春近小、西春近北小、西春近南小の児童155人が訪れ、国語や数学、理科など希望する科目の授業を受けました。 理科の授業では、虫眼鏡を使い、昔のカメラの原理を学びました。 不透明なビニールをかぶせた筒を作り、その上に虫眼鏡を乗せた筒をかぶせます。 これを覗きこむと、虫眼鏡を通った光が屈折し筒の中のビニールに映像が投影されます。 中学生によるオリエンテーションでは、1年生の学級長会のメンバーが学校生活について説明しました。 来月は、自転車通学を予定している新入生を対象に、交通指導を実施する予定です。

-

伊那北高校理数科課題研究発表会

伊那市の伊那北高校理数科の課題研究発表会が30日同窓会館で開かれました。 30日は伊那北高校理数科の2年生39人が8つのグループに分かれ、去年4月から取り組んできた研究の成果を発表しました。 あるグループは、紙飛行機の飛距離についての研究を発表しました。 生徒たちは、同じ大きさ・同じ折り方で、より遠くに飛ぶ条件を調べました。 実験の結果、紙の重さによって決まることが分かり、今回の条件では「紙が約4.36グラムの時にもっとも飛距離が伸び、理想飛行距離は約8.8メートルだ」と結論づけていました。 生徒は、「予想していなかった結果が得られて驚いた。実際に確かめてみることが大切だと身を持って知ることができた」と話していました。 発表会には、在校生や保護者、一般などおよそ200人が訪れ生徒の発表に耳を傾けていました。

-

劇団「歩」が2月に初の松本公演

箕輪町文化センター付属劇団「歩」は、来月6日と7日に初めての松本公演を松本市のピカデリーホールで行います。 29日は、箕輪町の産業会館で公演に向け稽古が行われました。 松本で披露するのは、去年7月の第10回定期公演で上演した「あの、愛の一群たち」です。 主人公の中年の女性が15年ぶりに故郷に帰り、古い郷土資料館を訪れます そこで精神病院を抜け出してきたという若い女とその姉夫婦に出会い、3人の女たちの過去があぶりだされていくというストーリーです。 去年7月の定期公演を、松本市で活動する劇団員や、ピカデリーホールの支配人などが鑑賞していて、「ぜひ松本でも公演をしてほしい」と声がかかったということです。 稽古は今年に入ってからほぼ毎日行われ、団員は演技に磨きをかけています。 演出を担当する飯島岱(たかし)さんは、「実力のあるメンバーが集まっている」と初の松本公演に意気込んでいます。 劇団歩の松本公演は、2月6日の午後7時からと7日の午後4時から、松本市のピカデリーホールで行われます。

-

「劇団クラーク地方」が認知症テーマに劇

箕輪町を拠点に活動している演劇グループ、劇団クラーク地方は認知症をテーマにした劇の稽古に励んでいます。 28日町文化センターで稽古が行われました。 内容は認知症となったお年寄りを偏見の目で見ていた家族や仲間が次第にその症状について理解していくというものです。 劇は来月箕輪町社会福祉協議会などが開く認知症講演会のなかで披露されることになっています。 町社協では、「劇を通して地域住民が認知症の人とどのようにかかわっていけばいいかを知ってもらいたい。」と話しています。 認知症講演会は入場無料で来月20日午後1時半から箕輪町文化センターで開かれます。 劇団クラーク地方の劇のほかに上田市で宅老所を運営するNPO法人「やじろべー」理事長の中澤純一さんによる講演が予定されています。

-

上伊那書道協会役員が新春の書道展

上伊那書道協会の役員による新春の書道展が、28日から伊那市のいなっせで開かれています。 役員27人がそれぞれ1点ずつ作品を展示しています。 上伊那書道協会の役員は、毎年1年の始まりに書道展を開いていて、今年で8回目になります。 全員が教室を主宰している指導者で、行書や楷書、仮名などジャンルの異なる作品を見る事ができます。 今年行われる松川町の御柱祭をテーマにした作品や、新春にちなんだ言葉を題材にした作品が多く展示されています。 年のはじめに協会として初めて開く展示会となっていて、池上信子会長は「新しい年を迎え希望を込めて書いている。何かひとつでも感じとってもらいたい」と話していました。 上伊那書道協会の新春役員展は31日(日)まで伊那市のいなっせ2階展示ギャラリーで開かれています。

-

伊那弥生ヶ丘高校3年 白鳥李音さんが町に提言

伊那弥生ヶ丘高校3年で箕輪町松島に住む白鳥李音さんが28日に箕輪町役場を訪れ、白鳥政徳町長に小中学生の教育や街づくりについて提言しました。 白鳥さんは、小中学生が自分の興味がある事をみつけ活動できるクラブ活動のようなものを箕輪町でもやってみてはどうかと提案しました。 学校の枠を超えて、ごみ拾いなどのボランティア活動を行ったり、音楽などの趣味を共有するような活動を子供たちが行う事で、地域を好きになり街が活性化するのではないかと考えています。 白鳥さんは去年11月、上伊那の高校生が集まり、街づくりや情報交換を行う「伊那高校生会議」を設立し、これまで2回意見交換会を開いています。 提案を受け白鳥町長は「自分が関心ある事について活動するのはおもしろい取り組み。高校を卒業しても箕輪町へ提案を続けてください」と話していました。

-

中国の中学生が西箕輪中生徒と交流

中国の重慶第二外国語学校の生徒が、伊那市の西箕輪中学校を訪れ、27日生徒と交流しました。 日本の中学校にあたる中国の重慶第二外国語学校の生徒と教師およそ50人が、教育旅行で西箕輪中学校を訪れました。 体験授業は、4つの教室に別れて行われ、美術室では鶴やかぶとなど、折り紙を体験しました。 生徒は、折り方を手振りで教えたり、英語で話しかけたりしていました。 伊那市観光協会は、インバウンド推進事業の一つとして長野県と連携して訪日教育旅行団を受け入れています。 今年度はおよそ10校を受け入れたということです 体育館では歓迎セレモニーが行われました。 西箕輪中生徒会長の三澤僚多君は「限られた時間ですが良い思い出を作ってくれたら嬉しいです」とあいさつしました。 中国の代表生徒は、「体験授業ではみなさんのおもてなしを感じました」と話していました。 中国の生徒らは市内の農家に泊まり、あす以降は京都などを見学し、2月3日に帰国する予定です。

-

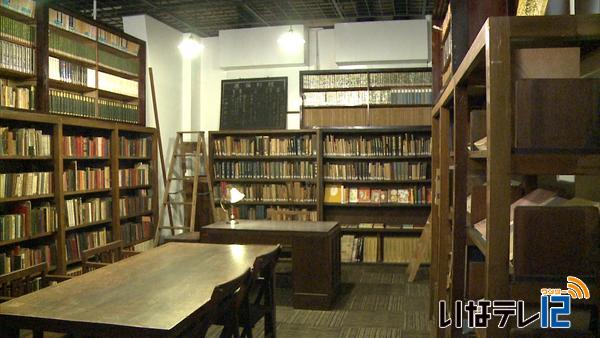

企画展「伊那市創造館と秘密の書庫」

今の伊那市創造館、旧上伊那図書館の歴史がわかる資料や伊那市保管の書籍が並ぶ企画展「伊那市創造館と秘密の書庫」が27日から始まりました。 創造館の第17回企画展として開かれたもので、旧上伊那図書館の歴史がわかる設計図や文書、伊那市保管の書籍が展示されています。 旧上伊那図書館は、昭和5年に建てられ、85年目となります。 展示では上伊那図書館建設のため多額の寄付をした辰野町出身の実業家武井覚太郎に関する資料もあります。 武井覚太郎は製糸業の視察に欧米を訪れた際、図書館などの建造物も見学していて、その資料も見ることができます。 また、書籍コレクションでは、伊澤修二が読んでいた本を集めたコーナーなどがあります。 書庫も解放され、旧上伊那図書館の蔵書や伊那市で保管している本など、明治時代以降の本を読むことができます。 伊那市創造館と秘密の書庫は、5月30日まで開かれています。

-

文化財防火デーに合わせ火災訓練

1月26日は文化財防火デーです。 これに合わせて伊那市教育委員会は、県宝に指定されている高遠町の旧馬島家住宅で火災訓練を行いました。 訓練には、民俗資料館や歴史博物館の職員など10人が参加しました。 河川敷の枯草を燃やした火が風にあおられ、旧馬島家住宅の土蔵に延焼する恐れがあるとの想定で行われました。 火災が発生したことを消防署に通報すると、入館者役の職員を安全な場所に避難させていました。 文化財防火デーは、世界最古の木造建造物である奈良県の法隆寺金堂で昭和24年1月26日に火災が発生したのを契機に制定され、今年で62回を数えます。 市教育委員会では、毎年高遠消防署に協力してもらい、高遠町の資料館や寺などで火災訓練を行っています。 消火栓を使った訓練では、「長い間使われていない場合、小石やサビが出る可能性があるのでホースをつなげる前に水を出すこと」など、火災発見から消火までの一連の手順を署員から教わっていました。 教育委員会では、火災に限らず不足の事態に対応できるよう今後も様々な訓練を行っていきたいとしています。

-

長谷中学校で百人一首大会

伊那市の長谷中学校で25日、百人一首大会が開かれ、全校生徒が熱戦を繰り広げました。 この日は1年生から3年生まで32人が縦割りの8グループを作り、百人一首大会を行いました。 長谷中学校では、日本の伝統文化に親しんでもらい、学年を越えた交流を図ろうと毎年この時期に大会を開いています。 2学期の国語の授業を使って覚えてきたという事で、上の句が読まれると勢いよく手を伸ばして札を取っていました。 後日結果が発表され、上位入賞者に賞状が贈られるという事です。

-

西春近北小学校 天然のリンクでスケート

伊那市の西春近北小学校の校舎北側にある天然のリンクでスケートの授業が始まりました。 25日の伊那地域の最低気温は平年より7度ほど低いマイナス14.5度でこの冬一番の冷え込みとなりました。 今シーズン初めてのスケートの授業となった2年生です。 約1年ぶりにはいたスケート靴でおそるおそるリンクに入ります。 児童らは、まず、縦およそ15メートルのリンクの端から端まで、腰を落として歩くように滑り氷の感覚に慣れていきました。 西春近北小学校では校舎北側に天然のリンクをつくり、毎年1年生と2年生が体育の時間にスケートを行っています。 例年は冬休み明けから滑っていますが、今年はなかなか氷が張りませんでした。 西春近北小学校では2月26日に岡谷市でのスケート教室を予定していて、それまで1・2年生は体育の時間を使ってスケートを行う事になっています。

-

箕中生徒全国大会出場を報告

箕輪中学校の生徒9人が21日役場を訪れ、白鳥政徳町長に全国大会での入賞の報告やこれからの大会での活躍を誓いました。 役場を訪れたのは、箕輪中学校技術部の生徒3人と家庭科部の生徒2人、スケートの4人の合わせて9人です。 その中で、技術部の3年宮沢爵宏君は、第16回全国中学生創造ものづくり教育フェアの木工チャレンジコンテストアイディア部門で優良賞となりました。 家庭科部では、遠山桃佳さん2年生が弟のために作ったナップサックが県大会で最優秀賞となり全国大会に出場します。 スケートでは、第36回全国中学校スケート大会に4人が出場します。 3年生で県大会5,000メートル4位の大槻陸くんは、「自己ベストを出したい」と抱負を話しました。 白鳥町長は、「これから大会を控えている人は、風邪をひかないようがんばってください。いい報告を期待しています。」と激励しました。

-

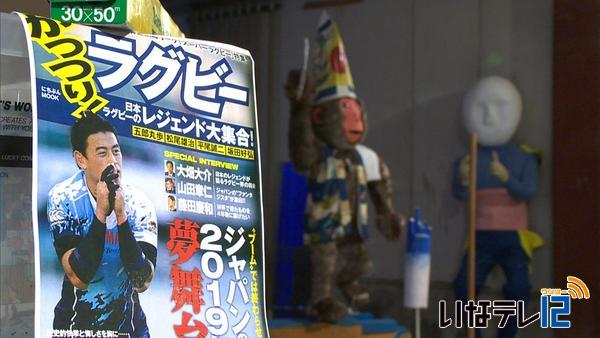

2月11日のだるま市に合わせ人形飾り準備

江戸時代から続く恒例のだるま市が、2月11日に伊那市高遠町で開かれます。 商店主らでつくる実業団や企業などでは、祭りを盛り上げる人形飾りの製作が始まっています。 伊那市高遠町の旧北條ストアーです。 ここでは、霜町実業団のメンバー13人が人形を製作しています。 霜町では、半世紀以上前から毎年人形を展示していて、今年は18日から作業を始めました。 今年のテーマは、「高遠モンキーパーク」です。 去年11月のラグビーワールドカップで活躍した日本代表の一場面を干支の猿で表現します。 作業は、人形を作る班と背景を描く班に分かれて行います。 人形を作る班は、発砲スチロールをヤスリやのこぎりで削り、猿の顔を作っていました。 背景を描く班は、完成予想図を見ながら色を塗っていました。 だるま市は、毎年2月11日に鉾持神社で行われる祈念祭に合わせて開かれていて、参道には縁起物の福だるまの露店が並び2万人近い参拝客で賑わいます。 今年も、去年と同じ6団体が人形飾りを展示します。 祭りの雰囲気を盛り上げようと地元の商店主らでつくる実業団が始めたということですが、商店の数も減り実業団で製作するのは霜町だけとなっています。 メンバーらは、「だるま市での売り上げがいいと花見シーズンの売上が良くなると言われているので、一丸となって盛り上げたい」と意気込みます。 作業は週5日行われ、祭りの数日前には完成させて展示することになっています。

-

マイコンカーラリーで駒工2年の中村俊介君が全国優勝

ロボットカーの速さを競う高校生の全国大会ジャパンマイコンカーラリー2016の上級者部門で、伊那市西箕輪大萱で駒ヶ根工業高校2年の中村俊介君が優勝しました。 20日は中村君と駒ヶ根工業高校ロボット研究制作部顧問の小池伸一教諭が伊那市役所を訪れ、白鳥孝市長に優勝の報告をしました。 中村君の全国大会出場は2回目で、去年は決勝トーナメントでコースアウトしてしまいました。 今年はどんなコースにも対応できるようプログラムを組んだりギアを3週間かけて調整するなど優勝をめざしてきたということです。 10日に東京都で開かれた全国大会には、地区大会で上位となった59台が出場し、予選と決勝トーナメントが行われました。 決勝戦では1周65メートルのコースを走り、15.22秒で2位に0.15秒差をつけ優勝しました。 白鳥市長は、「来年も優勝して報告しに来てください」と話していました。

-

若手作家公募個展「トライアル・ギャラリー」

長野県ゆかりの若手作家3人による公募個展「トライアル・ギャラリー2015」が21日から伊那市の伊那文化会館で始まります。 この展示会は、伊那文化会館が若手作家を支援しようと去年から開いているものです。 美術展示ホールを3つのエリアに分け、3人の作家が個展を開いています。 長野市在住の伊藤倫さんは、和紙や廃材の段ボールを使った創作書道を展示しています。 大町市在住の遠藤励さんは雪のあたたかさやぬくもりをテーマにした写真を展示しています。 駒ヶ根市在住の原口風花さんは、4号から200号までの油彩画18点を展示しています。 サイやヤギ、ゾウなどを多く描いていて、動物の持つエネルギーや力強さを表現しているということです。 赤や黄色など鮮やかな色が特徴で、東南アジアを旅行した経験がもとになっているということです。 若手作家公募個展「トライアル・ギャラリー2015」は、26日(火)まで伊那市の伊那文化会館で開かれています。 24日(日)午後1時半からは作家による作品解説が行われます。

-

伊那市職員研修 上農生が講師に

伊那市役所の職員を対象にした研修会が19日に開かれ、初めて高校生が講師を務めました。 市の理事者や職員およそ60人を前に発表をするのは上伊那農業高校の生徒です。 耕作放棄地の解消や、有害鳥獣対策など農業をとおして地域の課題解決に取り組んでいる上農生を講師に迎え、今後の取り組みの参考にしようと研修が行われました。 このうち、有害鳥獣対策で捕獲された鹿の有効活用について研究しているグループは、身近な食料資源として地産地消する仕組みを作る事が消費拡大へのカギだと説明しました。 そのためには「代表となる料理」「観光向け」「身近なレシピ」などニーズに合った調理方法の開発や、価格を抑えるために解体施設を普及させることが必要だと話していました。 19日はこのほかに、上農生が開発した鹿肉の餃子とジャーキーがふるまわれました。 白鳥孝市長は「高校生と協力し、農業を基にした地域づくりを進めていきたい」と話していました。

-

中曽根の獅子舞 地域の安泰願う

地域や区民の今年一年の安泰や無病息災を願う伝統の獅子舞が10日、箕輪町の中曽根で披露されました。 保存会のメンバーおよそ40人が区内の神社で舞を奉納した後、区長の自宅や区内の辻など4か所で伝統の獅子舞を披露しました。 中曽根の獅子舞は町の無形民俗文化財に指定されていて、戦後、住民有志により毎年、小正月に舞うようになったということです。 舞は、地域の安泰や五穀豊穣、無病息災を願う五つの舞で構成され、区内の辻3か所では、雌獅子2頭による舞い合わせが披露されました。 保存会会長の唐澤信孝さんは「中曽根は農家が多い地区。区内の安泰と共に、五穀豊穣を願った良い舞いが披露できた」と話していました。 舞いが終わると、集まった人達は、獅子に頭を噛んでもらい、今年一年の無事を願っていました。

-

お日待ちの伝統行事 引持の獅子舞 披露

伊那市高遠町上山田引持に伝わる引持の獅子舞が16日、地域住民に披露され集まった人たちが家内安全や五穀豊穣を願いました。 引持の獅子舞は、地区住民が徹夜で酒を酌み交わしながら日の出を待ち、地区の安泰を願う「お日待ち」の行事で行われていたといわれています。 今は地域住民でつくる引持組合が毎年行っていて会場となった引持生活改善センターにはおよそ60人が集まりました。 前は獅子を後ろはひょっとこの面をつけた2人が会場狭しと舞を披露し獅子が体についたノミを食べるユニークな仕草もありました。 引持組合では「地域の繋がりを大事にしながら伝統行事を引き継いでいきたい」と話していました。

-

3月に合唱フェスティバル「田中眞郎とうたう仲間たち」開催

50年以上にわたり上伊那地域で合唱の指導にあたってきた田中眞郎さんの功績を称える合唱フェスティバルが3月27日に伊那文化会館で開かれます。 田中さんは飯山市生まれの78歳。 新潟大学教育学部の音楽科を卒業後、上伊那の高校で合唱クラブの育成に務めたほか現在も合唱団の指導にあたっています。 一昨年田中さんが伊那市から教育文化功労の表彰を受けたことがきっかけで、これまでに指導を受けた有志が集まり合唱フェスティバル「田中眞郎とうたう仲間たち」実行委員会を立ち上げました。 昨夜は初めての合同練習が伊那市のいなっせで行われ7つの合唱団からおよそ120人が集まりました。 合唱フェスティバルでは、各合唱団の演奏のほか有志による合同演奏、ミュージカルなどの企画ステージも予定されています。 実行委員会では「田中さんの指導を受けた人たちが一堂に会しこれからの活動の礎となる一大イベントにしていきたい」と話しています。 合唱フェスティバル「田中眞郎とうたう仲間たち」は3月27日に伊那文化会館で開かれ、入場料は500円を予定しています。

-

400年の歴史 羽広の獅子舞 奉納

伊那市西箕輪羽広で400年あまりの歴史がある羽広の獅子舞が17日、仲仙寺本堂で奉納されました。 午前7時、雄獅子と雌獅子による舞が始まりました。 口を閉じているのが雄獅子、口をあけているのが雌獅子で、2頭の舞合わせが特徴です。 大きく静かに舞う「肇国の舞」や剣を使い悪魔を打ち払う「剣の舞」など、5つの舞で構成されていて、総称して「阿吽の舞」と呼ばれています。 羽広の獅子舞は市の無形民俗文化財に指定されていて、区内全戸が会員となる羽広獅子舞保存会が受け継いでいます。 獅子舞の奉納が終わると、北と南に分かれて区内の家庭を周り家内安全や五穀豊穣を願う「戸毎舞」が行われました。 家には家族や近所の人たちが集まり、舞を楽しんでいました。 今年は南北合わせて30戸を周りました。 羽広の獅子舞は一部を焼失した仲仙寺の再興を祝い舞ったのが始まりで、奉納は400年あまり続いているということです。

1812/(木)