-

一堂に会し総合学習発表交流会

伊那市内すべての15の小学校が一堂に会し、総合的な学習の成果を発表する学習発表交流会が、15日伊那市の伊那文化会館で開かれました。 学習発表交流会は、学びの意欲を高め、伊那市に生きる仲間としての一体感を育てていこうと伊那市教育委員会が年に1回開いているものです。 市内15の小学校全てが参加して、日頃から取り組んでいる総合的な学習の成果を発表しました。 写真を使いながらこれまでの活動をまとめ紹介していました。 このうち伊那北小学校は、「ワクワクドキドキ里山探検隊」と題し寸劇をまじえながら身近にある里山での体験を発表しました。 そり作りを振り返る場面では、苦労したことや完成した時の達成感をいきいきと表現していました。 この総合的な学習発表会は、伊那市教育委員会が2014年から開いていて、今年で3年目となります。 この様子は、2月6日に第1部、13日に第2部をご覧のチャンネルで放送します。

-

伊那スキーリゾートで小学校のスキー教室ピーク

伊那市西春近の伊那スキーリゾートで、小学校のスキー教室がピークとなっています。 14日は、伊那小学校の3年生と5年生、南箕輪小学校の5年生、合わせて350人ほどが訪れました。 中ア山麓スキー学校のメンバーがインストラクターをつとめ、レベルごとにグループをつくって指導しました。 伊那スキーリゾートは雪不足のため去年オープンを延期しましたが、先月30日から全面滑走が可能となりました。 14日の積雪は40センチ程になっているという事です。 小学校のスキー教室は来週末までがピークで平日は一日2、3校が訪れるという事です。 伊那市内のすべての小学校のほか、箕輪町、南箕輪村、辰野町、飯田市からも利用があり、シーズン中、3,000人の小学生を受け入れるという事です。

-

箕輪中のフェンシング丼町長試食

箕輪町の箕輪中学校の14日の給食は、名物の「フェンシング丼」でした。 この日は、白鳥政徳町長が中学校を訪れ、生徒と一緒に給食を味わいました。 フェンシング丼は、うずら卵をフェンシングのマスクに、千切りの野菜と揚げた春雨をサーベルに見立てたものです。 地元の野菜やキノコをふんだんに使っています。 白鳥町長も、生徒に混ざって、一緒に給食を味わいました。 箕輪町で毎年行われているフェンシングの全国大会を盛り上げようと平成24年度に考案されました。 去年は、第8回地産地消給食等メニューコンテストで農林水産省食料産業局長賞を受賞するなど評価を受けています。味を確かめてもらいたいと、箕輪中学校が白鳥町長を給食に招きました。 フェンシングや、中体連の大会の前に提供される生徒にも人気のメニューだということです。 生徒会は、フェンシングの大会で、このどんぶりを大会参加者に試食してもらうなどの活動をしていて、町の名物メニューとなることを目標にしています。 箕輪中学校では、町内の店舗で提供してもらえないか、町商工会に協力を呼び掛けていくということです。

-

西箕輪上戸「大文字(でえもんじ)」建て

伊那市西箕輪上戸(あがっと)で、小正月の伝統行事大文字(でえもんじ)建てが14日の早朝に行なわれました。 午前5時前、大文字の開始を告げるふれ太鼓を、地区の子どもが打ち鳴らします。 その音を聞いて、巾着飾りを持った区民が道祖神のある集落の三ツ辻に集まってきます。 長さ12メートルあまりの「大文字柱」が辻まで担ぎ出され、巾着袋や色紙で作った花などが飾り付けられていきます。 大文字(でえもんじ)は、鎌倉時代末期にはじまり、松本方面から辰野・箕輪・伊那に伝わったとされています。 上戸は高遠藩ではなく、松本藩だったことからこの行事が伝わったのではないかとの話もあります。 明治時代に一度この祭りを中止したところ村に疫病が流行ったことから、それ以降、途絶えることなく受け継がれています。 飾りつけが終わるといっきに柱を建てました。 今年も、電線などにかかることなく、大文字建ては、無事終了しました。 厄落としと、1年間の無事を祈る道祖神まつりで、道祖神にも、松や竹、しめ縄を飾り付けました。 柱の脇にある作業小屋では、区民らがお神酒を酌み交わし、今年1年の無事を願っていました。 上戸南部の61戸がこの伝統を受け継いでいて、大文字は、1月20日の早朝に下ろされます。

-

羽広の獅子舞 17日の奉納に向け稽古

伊那市の無形民俗文化財に指定されている西箕輪の「羽広の獅子舞」。 今年も17日の仲仙寺での奉納や家々を回る戸毎舞いにむけ練習が始まっています。 西箕輪羽広の第三公民館。羽広では地区の北と南で雌雄別々の舞いが受け継がれていて、練習も別々に行われています。 こちらは雌獅子を受け継ぐ北側です。公民館の中では、太鼓や笛の音に合わせ、舞いの練習が行われていました。 練習をしているのは、地区の30代から40代を中心とする男性達です。 羽広の獅子舞は、仲仙寺の再建を祝い、今からおよそ400年前に舞われたのが起源とされています。 今年から保存会に入った重盛千冬さん29歳は、初めて戸毎舞でデビューします。舞いが終わると、早速先輩方が、手や足の運びなどを教えていました。

-

老松場の丘の古墳 測定結果聞く

伊那市の東春近小学校の6年生が去年測量を行った東春近の老松場の丘・古墳公園の1号古墳について、12日現地で測量結果の説明が行われました。 12日は6年生65人が、伊那市創造館の学芸員濱慎一さんから測量結果を聞きました。 東春近小6年生は、今年度から総合学習で老松場の丘・古墳公園の整備に取り組んでいて、その中で1号古墳が「前方後円墳」ではないかと考え、去年12月に測量しました。 一号古墳は、全長さおよそ30メートルで、6世紀から7世紀につくられたとされています。 濱さんは「この古墳は、伊那市史では双円墳とされていますが、測量結果からすると、上伊那で2つ目となる前方後円墳の可能性が高い」と説明していました。 濱さんによりますと「双円墳はこれまで日本に1つしか認められていないということです。 伊那市教育委員会では、今後有識者の意見も踏まえ、検証していくということです。

-

富県貝沼西原常会 正月飾りを使ったほんだれ様

9日は、各地で小正月の行事が行われました。 伊那市富県貝沼の西原常会では、一風変わったほんだれ様が行われています。 朝8時。 県道沢渡高遠線沿いの道祖神の前には、常会の子ども達が集めた正月飾りが積みあげられていました。 箕輪町のほんだれ様は、木の枝に稲穂や粟、繭の飾りをつけますが、西原常会ではダルマや門松などを使います。 常会内の38戸が5つの班を作り、毎年持ち回りで正月飾りを道祖神に飾り付けています。 さらに当番屋といわれる責任者は、およそ40年に1度のペースでまってきます。 今年務めるのは中村淳さんです。 過去の写真を見ながら設置していきます。 道祖神の隣りに住み地域の歴史に詳しい小牧崇さんも、いつから始まった風習なのか分からないといいます。 一方、常会の女性と子どもたちは、竹の棒に折り紙の飾りをつけて稲穂に似せたほんだれ様を作ります。 西原常会では、花飾りを家の屋根に投げ、家内安全や五穀豊穣を願うということです。 ここでも当番屋を中心に作業を進めていました。 今回担当した班の中で最年長の中原今朝紀さんがほんだれ様を取り付け完成です。 ほんだれ様は17日日曜日まで飾られ、正月飾りはどんど焼きで燃やす他、花飾りは各家庭に配られるということです。

-

箕輪南小 百人一首大会白熱

箕輪町の箕輪南小学校で毎年恒例の百人一首大会が、8日開かれ、全校児童が熱戦を繰り広げました。 大会は、1対1でおこなわれます。 全校児童99人が、対戦相手と向き合います。 去年の成績で実力順に並んでいて、こちらが最下位、そしてこちらが最上位です。 対戦が終わると、勝った人は一つ前に進むことができ、負けた人は、一つ下がり対戦相手を変えていきます。 使われている札は、100枚を5色に塗り分けたもので、1試合ごと1色20組を取り合います。 百人一首大会は、箕輪南小のこの季節の伝統行事です。 伝統文化に触れ、全校の一体感を強めようと行われています。 以前は、一つの場で数人が札を取る形式でしたが、5年前からこの5色の百人一首を取り入れ、より競技性が高くなっています。 青が3回、ピンクが3回、後の色は2回の、合わせて12回対戦が行われました。 去年の優勝者、4年生の市村 小都さん。次々と新たな挑戦者が現れますが、1位の座をまもり続けます。 何度も勝ち上がって1位に挑戦するのは、小都さんの弟の2年生 恭助くん。しかし小都さんも譲りません。 全試合が終わり、小都さんが1位、恭助くんが2位でした。 4位入賞者までにはメダルが贈られ、全校児童から拍手が送られていました。

-

いなっせで漸進展

伊那市在住または、出身作家7人の絵画展「漸進展」が、7日から伊那市のいなっせで始まりました。 いなっせ2階ギャラリーには、大作を中心に20点ほどが並んでいます。 漸進展は、13年前のいなっせギャラリーのこけら落としとて始まった作品展で、地域の活性化や文化の向上の一助になればと伊那市在住または、出身の画家たちが集まりました。 作品は、油絵を中心にアクリル画や水彩画で、それぞれの個性があふれています。 出品者のひとり、小林修一郎さんは、「色や形、それぞれの持ち味を楽しんでもらいたい」と話しています。 第13回漸進展は、11日月曜まで、いなっせ2階ギャラリーで開かれています。

-

平成28年度高校入試 志願者を対象に第2回予定数調査

長野県教育委員会は、来年度の高校入学志願者を対象に行った2回目の予定数調査をまとめ、7日に発表しました。 普通科では、伊那弥生ヶ丘の後期で募集人員240人を98人上回る338人が志願を予定しています。 辰野普通は、前期64人、後期87人です。 商業は、前期34人、後期47人です。 上伊那農業の生産環境は、前期34人、後期39人です。 園芸科学は、前期45人、後期52人です。 生物科学は、前期31人、後期37人です。 緑地創造は、前期43人、後期50人です。 高遠普通は、前期62人、後期88人です。 伊那北普通は後期のみで247人です。 理数は前期37人、後期31人です。 伊那弥生ヶ丘は後期のみで338人です。 赤穂普通は後期のみで174人です。 商業は前期69人、後期55人です。 駒ヶ根工業は機械、電気、情報技術一括で前期117人、後期139人です。 多部単位制の箕輪進修は、普通Ⅰ部は前期14人、後期41人です。 普通Ⅱ部は前期27人、後期35人です。 普通Ⅲ部は前期1人、後期2人です。 工業Ⅰ部は前期8人、後期13人です。 前期選抜試験は2月9日、後期選抜試験は3月9日に行われます。

-

上戸のでえもんじ 花飾りづくり

伊那市西箕輪の上戸(あがっと)に伝わる小正月の行事「でえもんじ」に使う花飾りとしめ縄づくりが6日夜公民館で行われました。 午後7時すぎ。 上戸公民館です。 6日は、上戸南部の8つの組の組長ら15人が参加して花としめ縄づくりが行われました。 でえもんじは、毎年1月14日に長さ12メートルあまりの柱を集落の中心部の三ツ辻に建てる伝統行事です。 その柱を飾るのが、色がみで作った花で、しめ縄は、道祖神や柱を引く縄に飾られます。 花としめ縄は、毎年こうして組長や役員が作り、当日に備えます。 6日の参加者の中で最も年長者の鈴木明生さん。 慣れた手つきで花を作っていました。 一方鈴木孝太さんは、27歳と最も若く、先輩たちから縄のない方を教わりながら作業を進めていました。 伊那市上戸のでえもんじは、カレンダーに左右されることなく、今年も14日の早朝に建て、20日の早朝に下ろします。

-

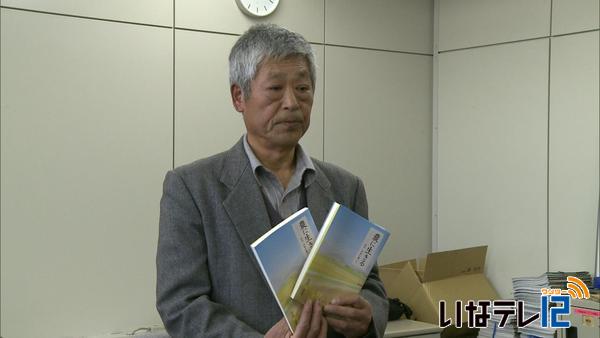

宮原達明さん「農に生きる 信州・伊那の暮らし」を出版

伊那市手良の農家、宮原達明さんは、田舎暮らしと農業の楽しみを知ってもらおうと、自身の経験を綴った「農に生きる 信州・伊那の暮らし」を出版しました。 宮原さんは伊那市手良で米や野菜、果樹を栽培している農家です。現在73歳で、教員として勤め上伊那農業高校を最後に60歳で定年退職した後、実家の農家を継ぎました。 「農に生きる 信州・伊那の暮らし」は、自身の体験から田舎暮らしや家族経営による小規模農家の魅力を知ってもらおうと出版しました。 農業にまつわる伊那の伝統行事や食文化、農家の一日、自給自足の生活などが綴られています。 宮原さんは、「地元の人には地域の魅力を再認識してもらい、都会の人には、田舎に行ってみたい、住んでみたいと思ってもらえればうれしい」と話していました。 本は、500部を、農山漁村文化協会で自費出版したもので、税別1,600円で伊那市内の書店で販売されています。

-

上伊那トップ 伊那北小学校3学期始業式

上伊那地域の小中学校のトップを切って、伊那市の伊那北小学校で6日3学期の始業式が行われました。 6年2組の教室では、児童が冬休みの宿題を担任に提出していました。 担任の藤沢美恵子教諭は、「卒業まであと49日。悔いの残らないよう、精一杯頑張ってください」と話しました。 伊那北小学校は12月26日から、5日までの11日間の冬休みが明けました。子供たちは登校すると、新学期を綺麗な校舎で迎えようと清掃を行いました。 体育館では、全校児童が集まり、始業式が行われました。 式では、2年生、4年生、6年生の代表が3学期に向けての目標を発表しました。 このうち6年生の篠原彩さんは、「卒業に向け、勉強は社会科の復習をしっかり行い、掃除は6年間の感謝の気持ちを持って行いたい」と話しました。 春日由紀夫校長は、「交通安全に気を付け、何事にも集中し、掃除や勉強などの伝統を上の学年から引き継ぐ、3学期にしてほしい」と子どもたちに呼びかけていました。 上伊那の小中学校の始業式は7日がピークで小中合わせて51校中45校で行われる予定です。

-

伊那北小学校「学校応援団」正式に発足

伊那市の伊那北小学校は、2年間の取り組みを経て、信州型コミュニティスクール「学校応援団」を18日、正式に発足させました。 この日は小学校で、学校応援団の発足会が開かれました。 伊那北小学校は、県がすすめる「信州型コミュニティスクール」の伊那市のモデル校に昨年度から指定されていて2年間取り組んできました。 信州型コミュニティスクールは、学校・保護者・地元住民が一体となって子どもの教育を支援するものです。 伊那北小学校では、17団体およそ150人のボランティアを招き、学習支援や通学の見守り、農業体験の支援などを行っています。 毎月15日には「いきいきサロン」の日を設け、交流も深めているということです。 児童代表は「分からないことを教えてもらって勉強が好きになりました。これからもたくさんのことを教えてください」と話しました。

-

県内でトップ切り 東春近小で2学期終業式

県内トップを切って、伊那市の東春近小学校で24日2学期の終業式が行われ、子どもたちが13日間の冬休みに入りました。 東春近小の2学期は85日間あり、1年生と6年生がその間の学習の成果を発表しました。 1年生は、朝顔を育てた観察日記を発表しました。朝顔は、途中、葉が虫に食べられてしまうなどのハプニングがありましたが、きれいな花を咲かせました。 6年生は、学校近くで地域住民が整備を進めている老松場(ろうしょうば)古墳公園についての学習成果を発表しました。 老松場古墳は、双円墳(そうえんふん)か、前方後円墳(ぜんぽうこうえんふん)ではないかということで、双円墳なら日本で2例目、前方後円墳でも、上伊那で2例目の非常に珍しい古墳で、年明けにもどのタイプか判明するということです。 倉嶋 隆雄校長は、「2学期は収穫の学期でした。身につけたもの、心に刻んだことは自分の財産です。頑張った自分に、一緒に過ごした友達に、お世話になった先生に拍手を送りましょう」と話しました。 その後授業を終えて、午後2時55分に、今年最後の帰りの会をしました。 2年東組の教室では、子どもたちが、自宅に持ち帰る荷物をかばんに詰め込んでいました。 伊那ケーブルテレビ放送エリア内で、24日に終業式が行われたのは東春近小学校のみで、県内でもトップを切っての終業式となりました。 エリア内の小中学校の終業式は25日がピークとなっています。

-

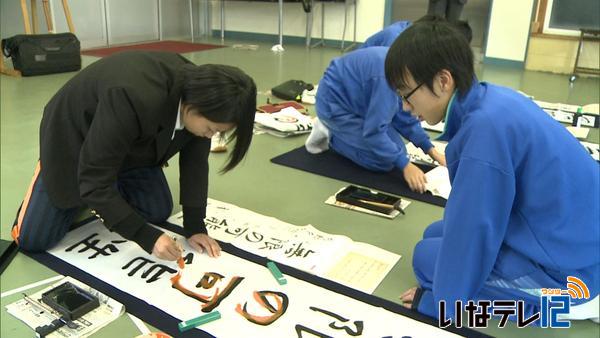

高遠高校の生徒が中学生に書道を指導

伊那市の高遠高校の生徒が、16日、高遠中学校を訪れ2年生の書初めの授業で実技指導をしました。 高遠中学校の国語の時間です。 この日は、高遠高校芸術コースの書道専攻の生徒5人が訪れ、中学生に指導しました。 書初めの題材は行書体の「自然の神秘」です。 行書体は決まったくずし方や特別な書き順があり、高校生は文字のバランスを見ながらアドバイスしていました。 高遠高校では、異なる世代と話す事でコミュニティー能力を高めようと書道を通した中学生との交流を行っています。 高遠中学校での指導は、毎年この時期に行われていて今年で3年目です。 高遠高校の泉逸男教諭は「自分が学んだ事を人に教える事が良い勉強になると思う」と話していました。

-

い~な音楽祭で歌声披露

伊那市内のコーラスグループが練習の成果を披露する「い~な音楽祭」が20日、伊那文化会館で開かれました。 い~な音楽祭には小学生から高齢者までの男女が所属する25団体およそ延べ800人が出演しました。 団体ごとに選曲や歌声が異なりそれぞれが日頃の練習の成果を披露していました。 出演団体のうち今年2月に発足した女声合唱「吾木香」は沖縄県の民謡など2曲を歌いました。 「吾木香」は来年4月に伊那市で開かれるスイスのアカペラ合唱団との交流演奏会に向けて練習を重ねています。 音楽祭の最後には出演団体全員でエーデルワイスを合唱しました。

-

ヤギ飼育でアルミ缶回収

クラスで飼っているヤギの飼育費用にあてようと21日、南箕輪小学校2年2組の児童はアルミ缶回収を行いました。 21日は2年2組の児童が学校の玄関前に集まりアルミ缶やプルタブを回収していました。 このクラスでは伊那市の産直市場グリーンファームを訪れたときに、そこで飼っていたヤギを見たことがきっかけでクラスでもヤギを飼いたいという意見が出ました。 グリーンファームから「よつば」という名前のヤギを借り6月から学校内で飼育しています。 クラスではエサや飼育小屋に敷くためのワラを購入するためアルミ缶を回収することを決め、地域の人たちに呼びかけてきました。 話しを聞いた住民がアルミ缶やプルタブを持ち込みこれまでに50人ほどから協力があったということです。 担任の田村寿樹教諭は「飼育するなかでヤギの気持ちを分かろうとする心が子どもたちのなかに芽生えてきました。この活動を通して相手の気持ちを考える人に育ってほしいです。」と話していました。 集めたアルミ缶は業者に引き渡し目標としていた2,000円は超えそうだということです。 2年2組では3年生に進級前の来年3月までヤギを飼うことにしています。

-

今年1年の世相を示す変わり雛の展示

今年1年の世相を男女1対の雛人形で示す展示が、南箕輪村の岩月人形センターで行われています。 「爆買インバウンド雛」 訪日外国人観光客の消費が加速。日本製の商品を抱えて歩く姿が話題となりました。 「芥川賞芸人雛」 お笑い芸人ピース又吉直樹さんの処女作「火花」が芥川賞を受賞。累計200万部を突破する大ヒットとなりました。 「プリンセス女子大生雛」 秋篠宮家の次女佳子さまが今年の春大学に入学。清楚な女子大生ファッションに注目が集まりました。 「鉄道世代交代雛」 最期のブルートレイン北斗星が引退した一方で最新技術を搭載した北陸新幹線がデビューしました。 「スーパー1年生雛」 今年100周年を迎えた高校野球で早稲田実業高校の1年生清宮幸太郎選手が活躍しました。 岩月人形センターには、今年の世相を表す5対の変わり雛が展示されています。 戦前に木目込み人形を作る合間の手遊びとして作られたのが始まりとされていて、今年で69回を数えます。 会場には、去年の変わりびな6対も展示されていて、今年のものと見比べることができます。 岩月人形センターでは、「今年1年を振り返るいい機会でもあるので多くの人に見てもらいたい」と話していました。 展示は、来年3月3日まで行われています。

-

ひと足早く書初め気分

伊那市の長谷中学校で、26年間続いているという伝統の書道教室が18日開かれ、生徒たちは一足早く書初め気分を味わいました。 ランチルームに全校生徒が集まり、1年生は、不言実行、2年生は、自然の神秘、3年生は、無限の可能性と書きました゜ 長谷中学校では、毎年年末に全校での書道教室を開いています。 5年前からは、高遠高校の芸術コース書道専攻の生徒が協力しています。 18日は、泉逸男教諭と生徒3人が長谷中を訪れました。 生徒の1人、内田眞恵さんは、長谷中出身で、母校の後輩たちに「行書なので 流れるように止めないで書いてください」などと指導していました。 長谷中3年の島谷蒼太君は、「苦手なところを的確にわかりやすく教えてもらえた」と喜んでいました。

-

作家 東 朔水さんが母校高遠中で講演

伊那市の高遠中学校出身の作家・東(あずま) 朔水(さくみ)さんが、17日、母校で講演しました。 生徒たちの拍手の中で迎えられたのは、去年、「ひぐらし神社、営業中」でデビューした作家・東 朔水さんです。 東さんは、高遠中学校の出身で現在も高遠町に住んでいます。 講演会では、中学3年生のときの東さんの写真も掲示されました。 これからの進路を選択していく3年生に自分の夢を実現してもらうためのきっかけにしてほしいと高遠中学校が企画しました。 東さんは、「『つまらない』『これは無駄』とすぐに答えをだしてしまうのではなく自分の中に保留してほしい。興味のアンテナを増やして、『これだ』というものを見逃さないようにしてほしい。それをキャッチできると人生がたのしい」と話していました。 これは高遠中学校の読書旬間に合わせて、キャリア教育の一環で行われ、3年生全員が、講演を聞きました。

-

第54回高等学校美術展

上伊那8つの高校の美術部の生徒の作品が並ぶ第54回上伊那高等学校美術展が17日から伊那市の伊那文化会館で始まりました。 会場には、上伊那8つの高校の美術部員の作品およそ150点が並んでいます。 展示は一年間の活動の成果の発表の場として上伊那高等学校美術連盟などが開いています。 この展示会で選抜された14作品は来年1月の長野県高等学校美術展に出展されることになっていて、さらに選抜されると全国の美術展に展示されます。 今年はペン画や水彩画など、イラストレーション作品が多くなっているということです。 第54回上伊那高等学校美術展は、20日(日)まで伊那市の伊那文化会館で開かれています。

-

信大農学部 やまぶどうワインの販売始まる

南箕輪村の信州大学農学部の学生が栽培したヤマブドウを原料にしたワインの販売が、16日から始まりました。 信大農学部の生産品販売所で16日から販売が始まりました。 原料のヤマブドウは食料生産科学科の3年生が実習で栽培し、10月に2年生が収穫を行いました。 この日は学生がワインの出来を確かめていました。 これまで塩尻の醸造所で醸造をしていましたが、より地元に愛される商品にしようと、今年から伊那市美篶の伊那ワイン工房に依頼しました。 販売初日のこの日は、諏訪から買いに来た男性もいました。 毎年、地元を始め松本や飯田から買いに来る人もいて、全国への発送も100件ほど依頼があるという事です。 今年は720ml入りが1,737本、360ml入りが300本販売される事になっていて、価格はそれぞれ2,200円と1,300円となっています。

-

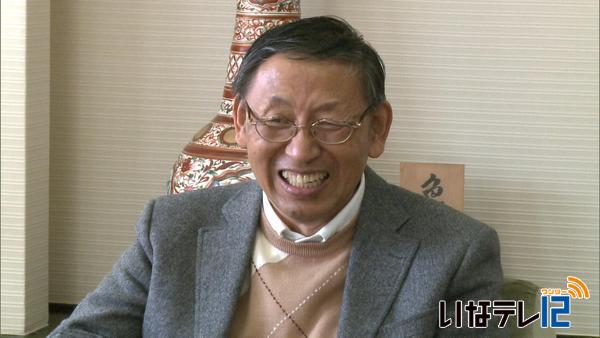

童話作家なかじまゆたかさん 箕輪町で3月に展示

来年3月に箕輪町で絵本の原画展を行う奈良県在住の童話作家なかじまゆたかさんが、11日白鳥政徳町長を訪問しました。 童話作家のなかじまゆたかさんは、奈良県在住でこれまでに194作品の絵本を出版しています。 高校時代の恩師が箕輪町に住んでいたことがきっかけで、大学時代に箕輪町を訪れ「牛の目地蔵」という童話を書き、その本がなかじまさんの初めての出版作品となりました。 平成20年には、絵本や原画を町図書館に寄贈しました。 なかじまさんは「箕輪町は童話の第一歩となったきっかけの場所。何年経っても当時のことが印象に残っています」と話しました。 白鳥町長は「子ども達も喜んでいます。これからもたくさんの本を書いてください。」と話しました。 なかじまゆたかさんの童話作品原画展は来年3月に箕輪町で開かれる予定で、期間中は、なかじまさんも訪れ子ども達に作品紹介をする予定です。

-

自分たちで漬けた野沢菜が給食に

先月末に伊那市の長谷中学校の生徒が漬けた野沢菜が14日給食に出され生徒が味わいました。 野沢菜は種まきから収穫、漬け込みまでを生徒が行いました。 これは「暮らしのなかの食事業」の一環で取り組んできたもので先月末に漬け込んだ野沢菜をタルから出し食べやすい大きさに切ったあと給食に出されました。 生徒たちが自分で漬けた野沢菜を食べるのは初めてで皿に盛ったものを分け合って味わいました。 今回漬けた野沢菜はタルに保存されていてなくなるまで定期的に給食に出されるということです。

-

忘年囲碁大会

日本棋院上伊那支部の忘年囲碁大会が13日伊那市西春近のサンライフ伊那で開かれました。 大会には小学1年生から80代までの36人が参加しました。 日本棋院上伊那支部では、年に4回大会を開いていて、この忘年囲碁大会が今年の打ち納めです。 4段以上のA級、3段以下のB級、3級以下のC級に分かれて4回戦で順位を争いました。 上伊那支部では、「囲碁は日本の伝統的なたしなみ。子どもと大人が交流する機会でもあり社会性も身につく。」と話しています。 参加者たちは、碁盤をにらみながら、次の一手を考えていました。

-

みはらしファームで〆の子づくり

正月の注連縄につけられる藁の飾り「〆の子」づくりが、伊那市西箕輪のみはらしファームで行われています。 ファーム内の作業場では、県外から来た観光客が〆の子づくりを体験していました。 指導しているのは、5年ほど前から〆の子づくりを任されている西箕輪の林正義さんです。 みはらしファームでは、毎年新しい年の数の分だけ作り、敷地内に飾っています。 今年は、5日から作業が始まり、2016本を作ります。 〆の子は、20本ほどの藁の束を3つに分けて、両手で転がすようになっていきます。 体験した人達は、完成した〆の子に願い事を書いた札をつけていました。 みはらしファームでは、一般の人向けに〆の子と正月飾りづくりの体験教室を20日まで開いています。 2016本の〆の子は、28日に飾り付けるということです。

-

高校生と大学生に漬物づくりを指導

南箕輪村の信州大学農学部の学生と上伊那農業高校の生徒は6日、村内の農家の女性から漬物の漬け方を教わりました。 漬け方を教わったのは信大農学部の地域交流サークル「かーみやん」メンバーと上農の環境班のメンバー合わせて13人です。 指導した農家の女性でつくる南箕輪村輪の会と学生たちは、農業をとおして交流をしています。 今回は輪の会の畑で収穫した野沢菜40キロなどを使い、3種類の漬物を作りました。 指導した農家の女性たちは、「野沢菜は洗う前に、カブの部分に切れ込みを入れると洗いやすく、漬けた時に味が良くなる事」などと学生に教えながら作業をしていました。 この日は、野沢菜漬け以外にも大根や白菜の漬け方なども教わりました。 野沢菜漬けはお正月頃に食べごろになるということです。

-

三四六さんが高遠高校で講演

テレビやラジオなどで活躍するタレント三四六さんが、伊那市の高遠高校で10日、講演しました。 10日は、タレントの三四六さんを招いて、全校生徒が話を聞きました。 三四六さんは、生徒たちにマイクを向け、将来の夢を聞いていました。 三四六さんは、中学校時代に柔道で全国優勝を果たしていて、オリンピック選手として活躍するという夢を持っていました。 しかし、故障などによりその夢はかないませんでした。 三四六さんは、「99%の人の夢は叶いませんが、叶わなかったら不幸ということではない。今日、この一日をこの瞬間をきちんと生きることが大切だ」と話していました。 高遠高校では、毎年、社会人講師を招き、話を聞く機会を設けています。

-

エレナ冨岡さんインドでの演奏報告

伊那市西箕輪在住でアルパ奏者のエレナ冨岡さんは先月インドで開かれた音楽イベントに出演しました。 エレナ冨岡さんは10月31日から11月8日にかけインド北部で開かれたイベント「ハーモニー2015」に出演しましました。 2日は伊那市役所を訪れ、白鳥孝市長にイベントへの出演を報告しました。 冨岡さんは、13年前観光でインドを訪れた事がきっかけで、これまでに6回招待を受けイベントや学校などで演奏を行っているという事です。 今回出演したイベントも、主にインドの伝統音楽や踊りを披露するもので、主催者の招待によりゲスト出演し、日本の唱歌やアニメソング等を披露したという事です。 白鳥市長は「今後も交流を通じて伊那の素晴らしさをインドの人にも伝えてほしい」と話していました。

211/(水)