-

きゅうりを備えて無病息災 瓜天王のまつり

伊那市手良中坪に伝わる「瓜天王」と呼ばれる祭りが15日、中坪八幡社で行われました。 瓜天王の祭りでは、境内に設置された仮殿にきゅうりを供えて無病息災を願います。 14日は氏子や区の役員が神事を行いました。 この祭りは、江戸時代に初物のきゅうりを食べて疫病払いをしたのが始まりとされています。 それ以来、毎年7月14日に行われています。 神事が終わると、地域住民がきゅうりを持参し、仮殿に備えていました。 訪れた男性は、「家族の健康と、今年も暑さを乗り切って農作業ができるようお祈りしました」と話していました。

-

大泉区の住民が鹿頭行列の練習

19日に箕輪町木下の南宮神社で行われる伝統の「鹿頭(かとう)行列」に向け、今年奉納を担当する南箕輪村大泉区の住民が14日最後の練習をしました。 14日は南箕輪村大泉の西部地区館に区の役員や神社総代、文化材保存会の会員など19人が集まり、境内を練り歩く鹿(しし)踊りの練習をしました。 鹿頭行列は、箕輪南宮神社に伝わる雨乞いの行事です。 稚児が25頭の鹿頭(ししがしら)をかぶり、境内を3周して奉納します。 名前に「福・大・富」が付く、天竜川より東側の福島・福与と、西側の大泉・大泉新田・富田・大萱が毎年交代で奉納していて、今年は西側が担当です。 大泉区では今月に入り4回練習を行っていて、昨夜が最後の練習となりました。 区民らは太鼓の打ち方や掛け声など、細かく動きを確認していました。 鹿頭行列は19日の正午から箕輪南宮神社で行われます。 午前中には伊那市の大泉新田公民館跡地や南箕輪村の大和泉(おいずみ)神社や唐松(からまつ)公園でも鹿踊りを披露します。

-

山争いの歴史 芝平山絵図虫干し行事

伊那市無形民俗文化財に指定されている「芝平山絵図虫干し行事」が12日伊那市高遠町の荒町公民館で行われました。 この行事は江戸時代の山争いをきっかけに作られた絵図を年に1回虫干しするものです。 12日は山争いに関係していた高遠町の芝平、御堂垣外、荒町、北原、栗田、四日市場の6地区の代表などおよそ20人が集まりました。 江戸時代の1708年に高遠の6つの村と諏訪の12の村が薪や建築材料として使う木材がとれる、芝平山の境界を巡り争いがおきました。 絵図はその争いを収めるため幕府が境界を定め双方に渡したものです。 それ以降高遠側の6つの村は絵図を持ち回りで保管し300年以上にわたり虫干しを行っています。 参加した各地区の代表は地域で長年にわたり保管されている絵図を感慨深げに眺めていました。 行事の最後には次に絵図の保管を担当する北原区の代表が受け取り書にサインをしていました。

-

箕輪町総合教育会議の初会合 教育大綱について協議

箕輪町は、教育委員会の制度改正に伴った、箕輪町総合教育会議の初会合を6月29日に開き、今年度の教育大綱について協議しました。 今年4月の教育委員会制度改正に伴い、教育委員長と教育長を一本化し、総合教育会議は原則白鳥政徳町長の招集で開かれることになりました。 この日は、初めての総合教育会議が箕輪町の箕輪北小学校で開かれ、今年度の教育大綱が話し合われました。 大きな軸は、これまでの箕輪町教育委員会が掲げる、「学校づくり」「学習指導」「心豊かでたくましい子どもを育てる」「教職員の研修」の4つで構成されます。 話し合いでは、白鳥町長から「少子化時代にふさわしい教育を取り入れたい」と意見が出されました。 これに対し委員からは、「学校教育だけでは難しいが、地域の魅力を小さいうちから指導することは良い」などの意見が出ていました。 教育大綱は10月に開かれる2回目の会議で白鳥町長が案を示すことになっています。

-

劇団「歩」第10回定期公演

箕輪町文化センター付属劇団歩の第10回定期公演が、11日から箕輪町文化センターで始まりました。 2003年に旗揚げ公演を行った劇団歩の定期公演は、今回で10回目となりました。 今回の作品「あの、愛の一群たち」は、主人公の高校教師ふねが、東京での生活に疲れ居場所を求めて故郷へ戻ってくるシーンから始まります。 演出を手掛けた飯島岱さんは、祈る事で生きてきた日本人の心の深層を、祈る女集団「風の宮」で表現しました。 主人公ふねは、風の宮や故郷の人々と触れ合う中で、今の時代を生きていく上で大切なものを見つけ出すというストーリーです。 今回は、箕輪中学校の吹奏楽部も、町の鼓笛隊の役で特別出演しました。 劇団歩の第10回定期公演は、12日も午後1時から箕輪町文化センターで行われます。 なお、公演の模様は、8月にご覧のチャンネルで放送します。

-

中国の小学生が伊那市で交流

中国重慶市の樹人(じゅにん)鳳天(ふぉんてん)小学の小学生28人が10日伊那市の西春近小学校を訪問し、ゲームなどで交流しました。 7月は、台湾や中国から34団体、1,130人の訪日教育旅行生が長野県を訪問し、小中学校や高校を訪れます。 このうち重慶市の樹人鳳天小学は、6日から15日までの日程で来日していて、10日は、伊那市の西春近南小学校を訪問しました。 児童会長の井口大瑛(たいよう)君は、「楽しみにしていました。今日一日楽しく過ごしてくれたらうれしいです」と歓迎のあいさつをしました。 これにこたえ中国のマー・ホウセイ君は、「日本はどこもきれいで中国がもっとも学ぶべきところ。短い時間だが、友達になりたい」とあいさつしました。 西春近南小からは、てまりがプレゼントされ、中国からは、人を育てるには100年かかるという意味の学校目標を書いた書が手渡されました。 2年生は、簡単な中国語もまじえた歌や合奏を披露し歓迎しました。 児童会主催のじゃんけん大会では、くやしがったり喜んだりと楽しそうに交流していました。 このあと、給食の配膳の様子を見学したり、清掃も一緒に行うなどして、市内のホームステイ先へとむかいました。 10日は、高遠北小学校や新山小学校でも旅行団との交流が行われました。

-

木育 園児が木工作品づくりに挑戦

幼いうちから木に親しむ木育の事業の一環で9日、伊那市高遠町の高遠第4保育園の園児が地元の木を使った作品づくりに挑戦しました。 伊那市では、県の森林づくり県民税を活用した木育の事業の一環で木工作品づくりを市内の保育園で行っています。 今年度1回目となったこの日は、高遠第4保育園の園児40人が思い思いに作品を作りました。 サポートしたのは、市内で木の製品を作っている木工職人9人です。 使ったのは、ますみヶ丘平地林で間伐した栗やナラの木で、園児は置き物やおもちゃなどを作っていました。 木工職人は「園児の発想がおもしろかった。小さいうちから木に親しむ機会を大切にしてもらいたい」と話していました。 木工作品づくりは、今年度市内の2つの保育園で行われることになっています。

-

内山節さん 伊那市内小中学校食農体験視察

東京大学講師で田舎暮らしを実践している哲学者の内山節さんは、農業体験を取り入れている伊那市の小中学校を9日、視察しました。 伊那市が内山さんに各校の様子を視察してもらい、今後の取り組みにいかそうというものです。 伊那市では、学校生活の中に農業体験を取り入れる「伊那市学校給食食農体験事業“暮らしのなかの食”」を今年度より市内全小中学校で展開しています。 内山さんは東京大学の講師を務める傍ら、田舎暮らしを実践するため、東京都と群馬県の往復生活を送っています。 訪れた4校のうち高遠北小学校では、学校近くの畑で児童が栽培している作物について職員から話を聞きました。 高遠北小学校では、高遠そばや内藤とうがらしの栽培など、地域の歴史を学びながら全校で取り組んでいるということです。 内山さんは、11月に行われる小中学校の発表にも出席する予定です。

-

高遠中学校 図上訓練で地域防災を学ぶ

伊那市の高遠中学校で、大規模災害を想定した図上訓練が9日に行われ、全校生徒が、地域で起こりうる災害やその対策を考えました。 全校生徒147人が体育館に集まり、5人ほどのグループに分かれて訓練を行いました。 高遠中学校ではこれまで、災害発生時の避難訓練は行ってきましたが、高遠町地域全域に関する防災学習を行うのは初めてです。 県危機管理課の職員が講師をつとめ、災害図上訓練、DIG(ディグ)を行いました。 大地震や土砂災害など大規模な災害が発生した場合を想定した防災地図を作る訓練で、身の回りの危険を書き出し、地図上に落とすことで、日ごろの備えにつなげようというものです。 生徒らは、まず主要道路は茶、広場や公園は緑、河川は青にマジックで塗り分けて、自然条件や地域の構造を把握しました。 その後、山が崩れる、橋が壊れるなど、予想される危険を書き出し地図上に貼っていきました。 県が指定する土砂災害警戒区域内にある高遠中学校では、自分たちの住んでいる地域の防災を考えるきっかけにしていきたいとしています。 この日作成したマップは、中学校の文化祭で展示するなど、活用方法を今後検討していくという事です。

-

上伊那農業高校写真部 課題写真コンクールで最高賞

南箕輪村の上伊那農業高校写真部は、信濃毎日新聞社などが主催する課題写真コンクール・高校生以下の部で最高賞の1席を受賞しました。 上農高校3年で写真部副部長の久保田成美さんの作品「どこへ行く」です。 54点の応募があった高校生以下の部で、最高賞の1席を受賞しました。 今年の5月に伊那市坂下で撮影したもので画面の大部分を道にして、どこまでも続いているような表現が印象的だと評価されました。 このほか、3年で部長の高嶋海来君の作品「涼」と、3年生の斎藤里華さんの作品「はるぞら」が入選しています。 上農高校写真部は、部員13人で、週2回活動しています。 これまで学校周辺での撮影をしてきましたが、今年度から、月1回中心市街地で撮影を行っています。 今年の全国高等学校写真選手権大会「写真甲子園」では、40校の応募があった北信越ブロック大会で5校のみが選ばれる公開審査会まで初めて進みました。 甲子園へ応募した作品は「親父たちの秘密基地」をテーマに中心市街地の喫茶店に集う人たちを被写体にしたものです。 部長の高嶋君は「市内に出かけて街並みなど面白い作品をこれからも作っていきたい」と話していました。

-

上農 農業クラブ県大会4部門で最優秀賞

上伊那農業高校は、農業や林業の研究について発表する、農業クラブの県大会で7部門中4部門で最優秀賞を受賞しました。 大会は、4日に長野市で行われ、研究の成果を団体でまとめるプロジェクト発表や、農業の課題や新たな提案をする意見発表が行われました。 プロジェクト発表で最優秀賞を受賞したのは、地域との関わりなど、クラブ活動について発表した6人のグループ。トイレットペーパーともみ殻を使った、アツモリソウの培養技術について発表した8人グループの2つです。 意見発表では、アルストロメリアの新たな販売方法について提案した久保田成美さん。高校生と大学生が連携し、学生の視点による森林保全プロジェクトを発表した櫻井彩人君の2人です。 最優秀賞のうち、クラブ活動について発表した6人のグループは10月の全国大会に、その他は県代表として9月の北信越大会出場を決めています。 上伊那農業校によりますと、県大会で、4部門での最優秀賞受賞は今回が初めてだという事です。

-

高遠高校でアウトリーチ授業

高遠高校芸術コースの音楽専攻と合唱部の生徒は8日、東京芸術大学の学生3人による演奏会形式の授業を受けました。 高遠高校と東京芸術大学は、高遠町出身の伊澤修二が東京芸術大学の初代校長を務めたことが縁で、交流を続けています。 授業は演奏会形式で行われ、受講した生徒18人は、芸大生の演奏に聞き入っていました。 指導した学生のうち相良夏美さんは、諏訪清陵高校の出身です。 相良さんが、母校で教育実習を行なった際、前の高遠高校校長で現在諏訪清陵高校の石城正志校長からアウトリーチ授業のことを聞き、今回訪れました。 相良さんは、「声は喉や鼻の奥にある空間を使い音を響かせている」「鍛えることは難しいが毎日の訓練で声量が増す」などとアドバイスしていました。 アウトリーチは、劇場や美術館、大学などが外で行う芸術活動です。

-

高遠学園構想を提案

高遠高校振興会理事会が6日高遠高校で開かれ振興会理事の松田泰俊伊那市教育委員長が地域の小中学校と連携を図る高遠学園構想を提案しました。 高遠高校振興会理事会には伊那市や教育関係者など20人が出席しました。 高遠学園構想は高遠高校の生徒が定期的に中学校や小学校に出向き交流を深めていくものです。 出席者からは「生徒のなかで割合の多い東部中や春富中との連携も必要」「互いのニーズに合わせたものにしなければならない」といった意見が出ていました。 高遠高校では福祉や芸術などコース制の特長や魅力を発信し進学希望者の増加につなげたいとしています。

-

伊那ビデオクラブコンクール表彰式

伊那ビデオクラブの作品コンクール表彰式が、5日伊那市のいなっせで行われました。 伊那市長賞には、河野ひさしさんの作品「桜咲く高遠 中学生のおもてなし」が選ばれました。 高遠中学校の生徒たちの観桜期の対応をとらえました。 伊那ケーブルテレビ賞には、市川東明さんの作品「上高地河童橋を訪ねて」が選ばれました。 後藤監督賞には、赤羽仁さんの作品「最後の大般若法要」が選ばれました。 また、伊那ケーブルテレビ放送部門では、河野ひさしさんの作品「伊那の被爆柳」が優秀賞に選ばれました。 伊那ビデオクラブの赤羽仁会長は、「心ゆさぶられる作品が多かった」とあいさつ。 伊那ケーブルテレビの向山公人会長は、「今後も地域振興や活性化に貢献してもらいたい」と期待しました。 映画監督の後藤俊夫さんは、「どこに出しても恥ずかしくない作品ばかりだった」と講評しました。 今回入賞した17の作品は、今後伊那ケーブルテレビで放送する予定です。

-

信州の陶芸作家17人展

長野県内の陶芸家による展示会「信州の陶芸作家17人展」が、4日から、伊那市のかんてんぱぱホールで始まりました。 会場には、17人の作品およそ500点が並べられています。 展示会は、県内で活躍する陶芸家の交流と作品の発表の場として年に1回開かれているもので、かんてんぱぱでは12回目、通算では36回目となります。 会場には、17人の作品が顔写真付きで展示されている他、「光」をテーマにしたコーナーもあり、それぞれの作家が自分の作品にあった世界観を表現しています。 17人のうち、伊那ケーブルテレビエリア内からは、伊那市長谷に工房を構える竹島覚二さんが参加しています。 竹島さんの作品は、薪の窯で焼いたものと電気の窯で焼いたものがあり、茶道具や文房具を中心におよそ30点を展示しています。 信州の陶芸作家17人展は、13日月曜日まで、伊那市のかんてんぱぱホールで開かれています。 4日と5日の2日間は、それぞれの作家の茶碗で抹茶を飲むことができるイベントも行われています。

-

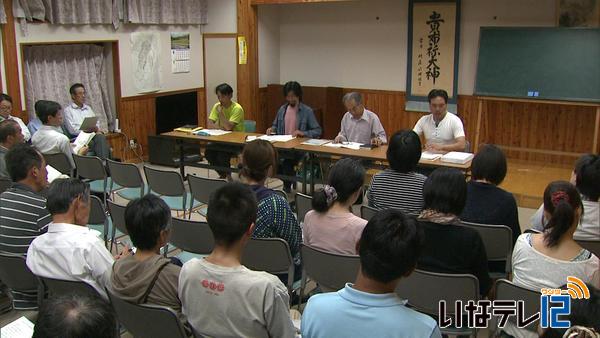

高遠第2・3保育園の存続求め住民有志の会設立

伊那市高遠町の高遠第2・3保育園の存続に向け地域住民有志は、存続と未来を考える会を6月30日に設立しました。 30日は、伊那市高遠町の荒町公民館で「高遠第2・3保育園の存続と未来を考える会」の設立総会が開かれ、園児の保護者や地区住民など50人余りが出席しました。 高遠第2・3保育園の園児数は、定員45人に対し現在19人で、来年度の園児数が定員の2分の1を上回る23人に達しない場合、平成29年度から休園となる見通しです。 保育園が休園となった場合、地域から子育ての核が無くなり、ゆくゆくは高遠北小学校の存続にも影響すると考え、会設立の運びとなりました。 今年度の活動としては、来年度入園する園児や、他の園に通う園児の保護者に対し、呼びかけを行う他、市の空き家バンクへの情報提供を推進していく事などが確認されました。 高遠第2・3保育園の園児数は現在19人で、地域から他の園に通っている園児は8人います。

-

春富中学校で全校写生会 伊那西高校の生徒に技法など学ぶ

伊那市の春富中学校で24日全校写生会が開かれ、今年は初めて伊那西高校美術部の生徒を招いて指導を受けました。 春富中学校では3年前から全校で写生会を開いています。 24日は全校生徒およそ400人が校庭や校舎の中で思い思いのテーマで作品を描いていました。 技術の向上と交流を目的に、今年は初めて伊那西高校の生徒を学校に招きました。 中学生は色の塗り方や色の組み合わせなど分からないことを質問しアドバイスを受けていました 春富中の生徒は「色の塗り方1つで絵の雰囲気が変わることを教えていただき絵にメリハリがついて良かった」と話していました。 生徒が描いた作品は、9月の文化祭で展示するということです。

-

瑞雲墨志会水墨画展 会員の力作並ぶ

上伊那の水墨画愛好者でつくる瑞雲墨志会の水墨画展が伊那市西春近のかんてんぱぱホールで開かれています。 会場には、会員81人が、この1年の近作を1人1点展示しています。 瑞雲墨志会は、伊那市、駒ヶ根市、箕輪町、飯島町、宮田村に教室があり、50代から80代の会員が月に2回学んでいます。 作品は、墨の濃淡だけで遠近感や陰影などが表現されています。 4年前に亡くなった指導者の下平瑞雲さんは、柔らかい雰囲気の雪景色を得意としていました。 現在は、その作風を受け継ぎながらも、題材に人物や動物を選ぶなど、個性的な作品が徐々に増えてきたということです。 第12回瑞雲墨志会展は伊那市のかんてんぱぱホールで7月1日まで開かれています。

-

高遠石工の石仏探訪

高遠石工の作品の保存・継承に取り組む「高遠石工研究センター」は、上伊那各地にある作品を訪ね歩く公開講座を、27日、開きました。 高遠石工研究センターは、作品を後世に伝えていこうと今年4月に設立しました。 公開講座「高遠石工の石仏探訪」は、石工が遺した文化遺産の価値をより多くの住民に再認識してもらおうと今回初めて開かれたもので、全5回を予定しています。 初回の27日はおよそ30人が参加し、宮田村から中川村までの伊南地域の作品を見てまわりました。 このうち、駒ヶ根市の安楽寺では、高遠石工の中でも腕が良かったとされている守屋貞治の作品「如意輪観音」を見学しました。 研究センターのある会員は、「貞治の作品は作られた時期によって表情が変わるが、この作品は中性的でやさしい顔立ちをしている名作」と話していました。 他に宮田村中越のこの作品は、貞治の曽祖父権兵衛のものである可能性があると話していました。 高遠石工の石仏探訪は、次回8月29日土曜日に開かれることになっていて、伊南地域の作品を1日かけてまわる予定です。

-

第62回信州書芸展 開催

県内の書道教室の講師や生徒などでつくる信州書芸会の会員による作品展が、伊那市の伊那文化会館で開かれています。 会場には、会員236人の作品が並んでいます。 信州書芸会の作品展は5年に1度伊那の会場で開かれていて、今回で62回目です。 作品は、行書、草書、楷書などの他に、篆刻や調和体などそれぞれが好きな書体で表しています。 上伊那から出展している会員は「技術が高く品格のある作品が多く並んでいるのでたくさんの人に見に来てもらいたい」と話していました。 第62回信州書芸展は、28日(日)まで伊那文化会館で開かれています。

-

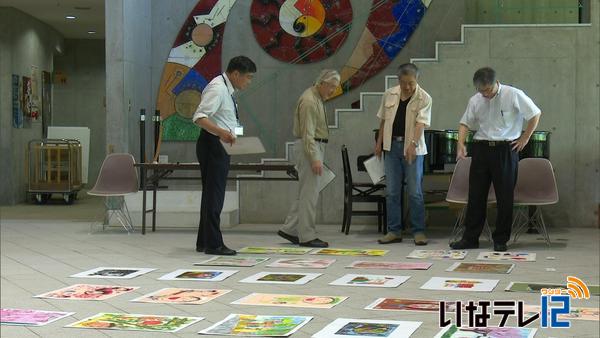

信州伊那高遠の四季展 審査会

伊那市高遠町の信州伊那高遠の四季展実行委員会は、市内の小中高校生から応募のあった郷土の風景画を22日、審査しました。 信州伊那高遠の四季展実行委員会が市内全ての学校に呼びかけ、小学校から31点、中学校から13点、高校から13点の郷土の風景画を描いた作品の応募がありました。 この日は、坂本勇委員長ら4人が審査しました。

-

市内3校の教職員が寺で研修会

伊那市長谷の常福寺で24日、職員の資質向上のための研修会が開かれました。 研修会には、新山小、長谷小、長谷中の教職員およそ40人が参加しました。 自己を見つめ直して資質向上に努めてもらおうと開かれたもので、常福寺住職で、伊那市教育委員長の松田泰俊さんが話しをしました。 松田さんは、福寿草は真っ先に春を知らせてくれ、薬草としても効果がある。 花には蜜がなくミツバチも寄り付かないが、必ず太陽の方を向く性質を持っているため、寒い時期に生息する虫が暖を求めてとまる。 虫は命を繋ぎ、その虫が種を運んで花は命を繋ぐ。 「一つひとつは単独に見えても、生きるものすべてが関わり合っている。無駄なものは一つもない。」と説いていました。 参加した教諭は、「普段もの事を単独に見る傾向にあった。関係性を考える良い機会になった」と話していました。

-

上海からの小学生 伊那市の富県小学校で交流

中国の上海から伊那市に教育旅行に訪れた小学生が、25日、富県小学校を訪れ児童と交流しました。 富県小学校を訪れたのは、「上海市民弁盛大花園小学」の4年生18人です。 自然豊かな場所で教育旅行を行いたいと伊那市を選んだという事です。 私立の花園小学は、普段の授業以外にクラブ活動で書道と絵に力を入れていて、専門の講師を招いて学んでいるということです。 上海の小学生が書道や絵を披露し、富県小の児童が見学しました。 富県小学校では、旅行団を受け入れるための歓迎会を企画しました。 児童会長の北條日和さんは「仲良くなって楽しい思い出を作りましょう」と話しました。 全校児童140人は、日本の歌を歌って歓迎しました。 伊那市観光協会では、県と連携して、海外から教育旅行を受け入れるインバウンド事業を進めています。 中国からの教育旅行団や視察団の受け入れは、7月31日までに15団体が予定されています。

-

伊那北吹奏楽部 60回定演でOB・OGと合同演奏

伊那北高校吹奏楽部の定期演奏会が21日、伊那市の伊那文化会館でひらかれました。今年は60回を記念し、OB・OGとの合同演奏も行われました。 今年の定期演奏会は、節目の60回目を迎える事から、部員に加えOB・OG約90人による合同演奏が行われました。 伊那北高校吹奏楽部は、昭和30年に野球部が甲子園出場を決めた事をきっかけに作られたのが始まりだという事です。 合同演奏したアルメニアンダンスパートⅡは昭和60年に吹奏楽部が東海大会に出場し初めて金賞を受賞した曲です。 ホルンを担当するOBの松井秀之さんは当時2年生でこの曲は今でも体が覚えているという事です。 指揮をしたOBの春日俊也さんは「60年の伝統は他の高校では例がない。音楽を通して、先輩、後輩、現役生と世代を超えた関係が作れている事を誇りに思う」と話していました。 部長の白鳥菜美さんは、「先輩方が築き上げた伝統を守ると共に、超えていけるよう頑張っていきたい」と話していました。

-

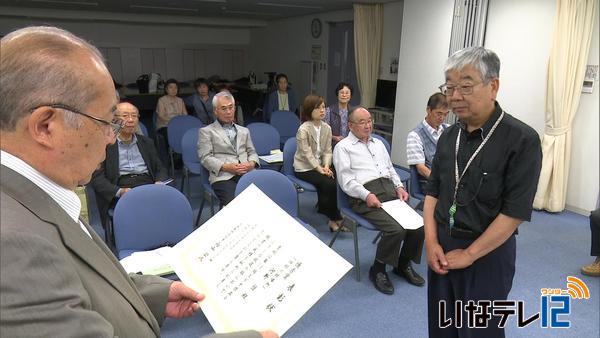

伊那市生涯学習基本構想 見直し諮問

伊那市生涯学習基本構想審議会が開かれ、来年度から5年間の計画を定める為、基本構想の見直しが諮問されました。 24日は白鳥孝伊那市長から審議会の唐木孝雄会長に基本構想の見直しが諮問されました。 伊那市生涯学習基本構想は、生涯学習に関する総合的な指針として、平成22年度に策定されました。 策定から5年が経った今年度は、社会情勢やニーズの変化をとらえ新たな5年間の計画をたてるため、基本施策について見直しを行います。 白鳥市長は「少子高齢化や情報の高度化などの社会の変化を捉え、後期基本計画に反映させてほしい」と話していました。 審議会会長の唐木孝雄さんは、「委員の皆さんの協力のもと、責任をはたしていきたい」と話していました。 見直し方法は、市民を対象にしたアンケート調査の結果を基に原案を作成し、来年1月の審議会で答申案をまとめる予定です。

-

芸大生が中学生に演奏指導

東京芸術大学音楽学部の学生が伊那市内の中学生に演奏指導をする器楽講習会が21日伊那市のいなっせで開かれました。 器楽講習会は伊那市高遠町出身で東京芸術大学の初代校長を務めた伊沢修二の縁で毎年開かれています。 市内5校の吹奏楽部からおよそ250人が集まり楽器の種類別に指導が行われました。 パーカッションの指導では学生が姿勢やスティックの扱い方などについて説明していました。 金管楽器の指導には伊那中学校出身の宮島優哉さんがあたっていました。 宮島さんは中学時代に芸大生から教わった経験があります。 中学生は「芸大生から指導を受けるのは貴重な体験」と話していました。

-

南箕輪小2年2組にヤギが仲間入り

児童が自発的に課題学習に取り組む総合的学習の一環で、南箕輪小学校の2年2組に、19日新しい仲間が入りしました。 仲間になったのは、生後3ヶ月で体長およそ70センチのメスのヤギです。 ヤギを飼育するのは南箕輪小学校2年2組の児童33人です。 4月にクラス全員で伊那市の産直市場グリーンファームに行った際、生まれたばかりだったこのヤギに餌をあげたことがきっかけだということです。 2組の児童は、4月から何度もヤギを飼うための話し合いを重ねたということです。 「ヤギが他のクラスの児童に怪我をさせたらどうするか」、「休みの餌やりはどうするか」など、自分たちでできることを考えたということです。 ヤギが来る前教室では、今の心境を発表していました。 新たに仲間になったヤギに、児童らは代わる代わる餌をあげていました。 ヤギにはまだ名前がなく、これから世話をしながら考えていくということです。 ヤギは、来年2月か3月まで飼育して、その後グリーンファームに返されることが決まっています。

-

上伊那トップを切って 箕輪南小でプール開き

上伊那の小学校のトップを切って箕輪町の箕輪南小学校で17日プール開きが行われ子供達は水の感触を楽しんでいました。 17日は全校児童98人がプールサイドにあつまりプール開きが行われました。 子供達は、注意事項や安全祈願を終えると、シャワーを浴び水の感触を楽しんでいました。 上伊那ではこの日南小を含め3つの小学校でプール開きが行われました。 箕輪南小では、今日から泳げるよう、2週間前に掃除を行い、水を張り、準備をしてきました。 宮下徳雄校長は「一生懸命、泳ぐことに力をそそぎ、良いシーズンにしてほしい」と話していました。 箕輪南小では、8月下旬まで週3日程度水泳の授業を行うという事です。

-

「人権の花運動」 伊那西小学校に花の苗贈る

花を育てる事で思いやりの心を育んでもうおうと、伊那人権啓発活動ネットワーク協議会は、11日、伊那市の伊那西小学校に花の苗を贈りました。 人権擁護委員協議会や法務局、伊那市でつくる協議会から児童の代表に花の苗が手渡されました。 これは、花を育てる事で協力や感謝、思いやりの心を学んでもらおうという「人権の花運動」の一環で、毎年、上伊那の市町村もちまわりで行われています。 サルビアやマリーゴールドなどの苗で、伊那市の花育の活動に取り組んでいる3年生と、交流ボランティア委員会の児童が育てます。 人権擁護委員協議会の中村榮三会長は「花の気持を考えながら、みんなで協力して育ててください」と、子ども達に話していました。 交流ボランティア委員会の唐澤彩夏さんは「玄関に飾って、いじめや差別のない伊那西小学校にしたい」と話していました。

-

旧井澤家住宅で人形芝居の上演

伊那市西町の旧井澤家住宅で14日、人形芝居の上演が行われました。 人形芝居を行ったのは、百鬼ゆめひなの名前で活動している、飯島町の飯田美千香さんです。 旧井澤家住宅を管理している伊那部宿を考える会が、古民家の雰囲気中で人形芝居を楽しんでもらおうと企画しました。 飯田さんは等身大の人形を操りながら、自らも面をつけて演じていました。 訪れた人たちは、音楽、所作、舞のみで構成される人形芝居に見入っていました。

221/(木)