-

「第27回上伊那地区交歓会

駒ケ根市の駒ケ根文化館で22日、琴伝流大正琴指導者会「虹彩」による「第27回上伊那地区交歓会」があった。約50グループ・教室が出演し、大正琴を通じて、交流を深め、交歓の輪が広がった。

長井幸子教室と平沢緑教室の演奏に合わせ、全員で上伊那交歓会「虹彩の歌」を歌ってスタート。各グループは「二輪草」「旅愁」カチューシャの歌」「泉のほとり」「憧れのハワイ航路」など懐かしい演歌、唱歌などを披露。日本情緒あふれる音色で、大正琴の魅力を伝えた。

また、ソプラノやアルト、テナー、ベースなどバランスのよい見事なアンサンブルで、日ごろの練習の成果を発揮、会場から大きな拍手が送られた。

途中表彰式があり、指導者10年継続者4人、門下生20年継続者11人、80歳以上の門下生8人の精進をたたえ表彰した。 -

独立展、女流画家協会展出展

箕輪町長岡

柴光子さん伊那美術協会の第83回伊那美術展で、最高賞の伊那美術協会賞を受賞した。作品は自然の生命力をテーマにした油彩「大地・私のふるさと」。第80回に続いて2度目の最高賞。「自分に恥ずかしくない絵を出したいと思って出品した。もちろんうれしいけど、自分はまだまだと思ってる」。現状に満足することなく、自分の目指す絵の世界を追い続けている。

本格的に絵を始めたのは8年前。美術部員だった高校時代に県展に入選しているが、長年絵を描くことは忘れていた。子育てが一段落し、陶芸やクラシックギターなどをやったが、しっくりこない。箕輪町公民館の油絵教室に参加し、「私は絵が一番好きだった。もう一度、県展に出したい」と、再び絵筆を握った。

県展は最初の2年間は落選したが、それ以後は連続入選。中央では、独立展、女流画家協会展に出展し入選している。

題材に選んだのは「キャベツ」だった。「身近にあるものが一番いいと思って…」。中央展はテーマを変えず、これでもかというくらいに観察して、飽きるまで描かないと駄目だという。丸のキャベツから葉1枚に、キャベツには青虫やチョウがいるからと、今度はチョウをいっぱい描くなどテーマは少しずつ変化し、今は「チョウ」を題材にしている。

「画面は素朴だけど熱気があふれる絵を描きたい。それが好き」

真っ白なキャンバスに向い、どうしよう、描けるのかな…と必死になって描く。こうして描いたチョウは、「力強い。もっと続けなさい」と中央展でアドバイスを受けた。「あぁ、これで良かったんだ」と感じた。

独立展は100号以上を3点出品する。3点が同じ力で描いていないと落選する。

普段は昼間に絵を描くが、出品が迫っても描けないときは、朝早く起きて描く。制作に行き詰ると、独立展会友の小木曽章八さんに絵を見てもらう。「3点描いているとわからなくなる。アドバイスを聞いて、『あぁ、そうだったんだ』と気がつく」という。

中央展に出品すると指導を受けるが、「評価を受けることも作品を高めるのに大事」と言い、「落ちたときこそ大事にしないといけない」と、なぜ駄目なのかを考え、アドバイスを聞きに行く。

「苦しいけど充実してる。なんとかここまで来たけど、もっともっといいのが描けるんじゃないかなと思う。欲張りかな」(村上裕子) -

優雅に市中を祇園囃子屋台巡行

350年の伝統を誇る宮田村津島神社祇園祭宵祭りは21日開き、伊那谷に本格的な夏の訪れを告げる祇園囃子の屋台が市街地を巡行した。

氏子の子どもたちが力をあわせて屋台を引っ張り、小学生から高校生まで参加する宮田祇園囃子保存会が、笛や太鼓で涼しげな音色を響かせた。

浴衣姿の女の子たちが各所で踊りも披露。勇壮なあばれみこしとはひと味違う優雅さで祭りを盛りたてた。 -

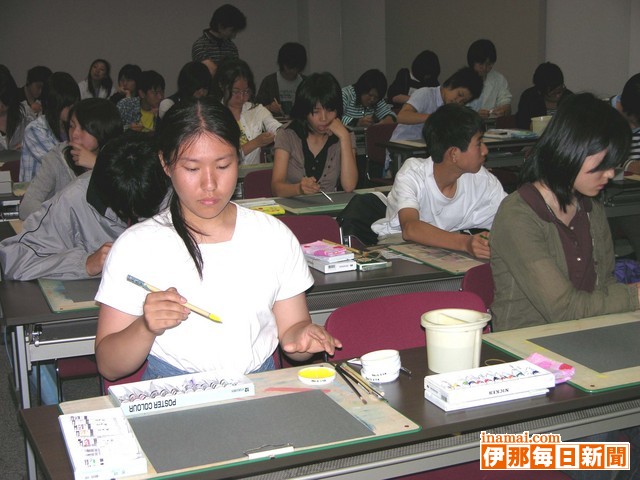

駒ケ根高原美術館で横浜の高校生が美術ワークショップ

駒ケ根市の駒ケ根高原美術館は21日、神奈川県横浜市の橘学苑高校デザイン美術コースの1年生を対象にしたワークショップを同館で開いた。来館した56人の生徒は「すべてのものを○△□に閉じ込める(あてはめる)」をテーマにした絵画作品の制作に挑戦。与えられた1時間の時間内に作品を仕上げようと真剣な表情で絵筆やクレヨンを動かしていた=写真。

制作に先立って参加者は同館に展示されている絵画などの作品を鑑賞したほか、松井君子副館長の講義「美術との出会いについて」を聴いて作品制作のイメージを高めた。松井副館長は「絵が下手な人はいない。全員が個性的で上手。自信を持って描いて」と呼び掛けた。

同校がワークショップを受講するのは3回目。05年から同館を毎年訪れている。 -

津島神社祇園祭、あばれみこし勇壮に

・ス天下の奇祭・スと呼ばれる宮田村津島神社祇園祭宵祭りは21日あり、名物のあばれみこしが神社周辺の中心商店街を練り歩いた。梅雨空を吹き飛ばす迫力で、埋め尽くす観客も巻き込んで熱気に満ちた。

18歳から60代後半までの「奉仕者」と称される担ぎ手が、勇壮にみこしを運行。5時間近く練り歩き、神社石段からみこしを豪快に投げ落とす「打ち壊し」で最高潮に達した。

原形をとどめないまでにみこしを粉砕。その破片は厄除けになるとされ、見物客も一緒になり奪い合う光景がみられた。 -

羽生出展

東京芸術大で34年間教授などを務めて今年3月に退任した国画会会員の画家羽生出(いずる)さん(67)の絵画展「面と空間の詩学」が駒ケ根市の駒ケ根高原美術館で8月22日まで開かれている。1960縲・6年制作の油彩、水彩、素描作品約70点を展示。人物、風景、静物などの具象画に代表される初期の作品から、少ない色と単純な直線を使った構図が特徴的な円熟期の抽象画への変遷が楽しめる。

羽生さんは1939年、東京都生まれ。東京芸術大絵画科油画を経て同大学院修了。現在同大名誉教授、日本美術家連盟会員。

会期中無休。午前9時縲恁゚後5時30分。入館料は大人千円、大学・高校生800円、小・中学生500円(土曜日無料)。問い合わせは同館(TEL83・5100)へ。 -

カナダで国際交流の中学生を激励

宮田村が伊那市など3市町村と合同で中学生をカナダへ派遣する国際交流事業(7月30日から12日間)で20日、同村から参加する7人の激励会が役場であった。清水靖夫村長から励ましを受けた生徒たちは、現地の人と交流を深め、語学や文化を学びたいと意欲を語った。

7人は小田切瑞希さん、田辺瑞季さん、湯沢侑奈さん、石井那苗さん、木村萌子さん、宮澤夢さん、加藤真結香さんで、いずれも宮田中2年の女子。

カナダのレスブリッジ市に滞在し、各家庭に分かれてホームステイする。

「本場の英語を学んできたい」「カナダの文化を感じ、交流できれば」と生徒たちは抱負。

清水村長は「学生時代に多くの人と関わりを持つことは、大切な財産となる。自信を持って貴重な体験を積んできて」と激励した。

同村の中学生海外派遣は1995年に開始。昨年度までは1人あたり10万円を基本に旅費を補助していたが、今年からは参加各家庭が全額自己負担する。 -

祇園祭を世界へ配信、福祉大生がインターネット放送で生中継

宮田村津島神社祇園祭宵祭り(21日)の模様を、今年も日本福祉大学の学生がインターネット放送で全世界に生中継する。6台のカメラを駆使し、正午過ぎから午後10時過ぎのあばれみこし打ち壊し、仕掛け花火終了まで余すことなく伝える。

同村と同大学が友好宣言を結んでいることなどが縁で、8年ほど前から中継を開始。

地域づくりプロジェクト、インターネット放送部の学生に有志も加わり、総勢18人体制で中継に臨む。

正午からの放送では、今まで取材してきた祭りを中心にした村の様子を紹介。午後4時半の子どもみこし出発からは生放送に切り替え、現地からリアルな映像を配信する。

1年生の時から中継に参加してきたリーダーの長坂紫布さん(21)=人間福祉情報学科4年=は「アクセスも年々増えており楽しみ。みこしの迫力を多くの人に伝えることができれば」と話す。 -

学有林で山林作業

)

飯島町の飯島中学校3年生99人は19日、田切菖蒲平の学有林でヒノキの枝打ち、つる切りなど山林作業をした。

勤労の尊さを学び、ボランティアの精神を養い、豊かな森の恵みを浴び、心身をリフレッシュする恒例の行事。

生徒たちは春日平集会所から、約30分歩いて現場へ。

作業に先立ち、講師の上伊那地方事務所や役場の職員から「幹を傷つけないように、丁寧に枝を切り落とす。木に絡んだツルは根元から取り除く」。「ヘビやハチに気を付ける。山ウルシに触れないように」などの説明を受けた。

この後、生徒らは3班に分かれ、14年生のヒノキの枝を切り落としたり、幹に巻きついたつるを取り除くなどのほか、切った枝の搬出、シカの柵の補修などの作業に精を出した。 -

南小で地区子ども健全育成の集い

駒ケ根市の赤穂南小学校(下平達朗校長)で18日夜、「南小地区子ども健全育成の集い」が開かれた。PTA,教職員など約100人が参加し、「子どもたちの健やかな成長のため、地域として親としてできることは何か竏抽w校・地域・家庭の連携のあり方」のテーマの下、教育を取り巻く現状と対策について4グループに分かれて討論した。

討論に先立ち、話題提供としてPTA会長の塩沢和幸さんは「ノー・メディアデーに向けた取り組み」と題し、PTAが今年7月に行ったアンケートの結果を発表=写真。児童はテレビを1日平均2時間視聴していることなどを報告した上で「せめて食事時はテレビを見ないとか、ノー・テレビデーを設けるなど、家庭内でのルールづけが必要ではないか」と提言した。同校の安藤久美子教諭とPTA校外指導部長の岡本祐司さんも、子どもたちの遊びなどについて「万引きの例もある」「ゲーム機でばかり遊んでいる」などとそれぞれ発表した。 -

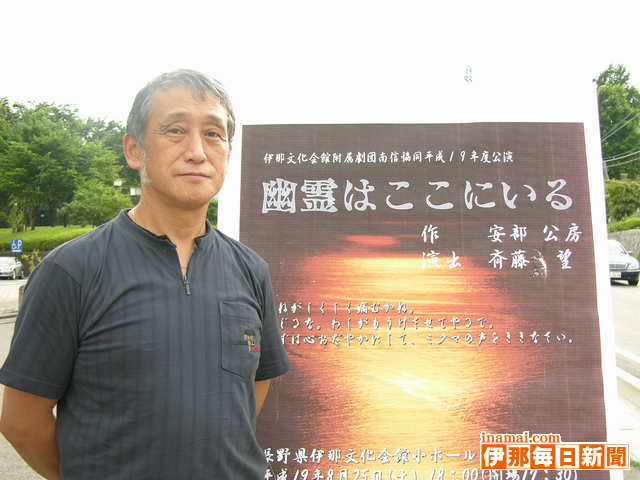

県伊那文化会館の附属劇団「南信協同」の代表

伊那市中央区

阿部裕吉さん(59)

一つひとつの場面を想像しながらセリフを覚えていくことは面白い竏秩B

「南信協同」は、高校生から社会人までが集う県伊那文化会館の附属劇団。団員それぞれが学校や仕事と並行しながら活動しているため、平日の夜や土日が練習時間となる。

「よくほかの連中とも話すんだけど、いくらアマチュアであっても、お金をもらって見てもらおうとするからには自分の趣味だけではできないし、それなりのことをやる必要がある。若い人には若い人なりの感性があるし、長く生きてきた人間は過ぎてきた時間が演技に出てくる。10人いれば、考え方もそれぞれ違う。そういう違いは出ていいと思う」

◇ ◇

南信協同を立ち上げた当時の演出家に声をかけられ、初めて舞台を踏んだのが10年ほど前。伊那混声合唱団に所属するなど、大きな声を出すこと自体は好きだったが、演劇に関してはまったく経験がなく、南信協同の存在すら知らなかった。

「『セリフもほんの2、3行だし、ただ座っているだけだから』って言われて引き受けた。でも、実際はそれだけじゃなかったんだけどね。最初の舞台は緊張しないよう、なるべく客席を見ないようにしたね」と振り返る。

しかし、舞台の上に広がる別世界で役としてあてがわれた一人の人物として、普段の自分が経験できない世界やさまざまな感情に思いを巡らせることは、何よりも面白かった。

「演劇を専門に習ったわけでもないから、毎回役になりきるのは難しい。セリフを覚えるのも若い連中と比べたらハンディがあるしね。でも、“ありがとう”という言葉一つとってもその場その場でいろんな言い方があって、一つひとつの場面を想像しながらセリフを覚えていくのは面白い」

◇ ◇

現在は8月の第17回公演「幽霊はここにいる」(安部公房作)で演じる詐欺師・大庭三吉のセリフ覚えに追われている。

幽霊を連れて歩く男と出会った大庭は、その幽霊を使って一もうけしようともくろむ詐欺師。

「大風呂敷を広げて話をするわりに、気は小さいという所は俺に似ているかな。いい人の役だと、『俺こんないい人間じゃねえよな』と思って演じきれないのかもしれない」と語る。

「今回の舞台は演出が変わっている。若い連中も一生懸命やっているので、ぜひ見てほしい」

公演は8月25日の午後6時からと8月26日の午後2時からの2回(開場はそれぞれ開演の30分前)で、入場料は一般が千円、高校生以下500円(当日は200円増し)。場所は県伊那文化会館小ホールとなる。

問い合わせは県伊那文化会館(TEL73・8822)へ。 -

看護大生が花笠踊りに今年も参加

宮田村津島神社祇園祭本祭(22日)に奉納する町二区の長持ち行列、花笠踊りに今年も、県看護大学(駒ケ根市)の女子学生5人が加わり、華を添える。地域とのふれあいを楽しみに連続参加する学生もいるなど、祭りを通じて交流の輪を深めている。

「おじさんたちと交流するのが楽しくって」と話すのは4年生の大野公子さん、田畑今日子さん。

勇壮な隊列で練り歩く男衆の長持ち行列をより引き立たせるのが花笠踊り。

看護大の学生が参加するようになって7年目ほどだが、大野さん、田畑さんの2人は1年生の時からほぼ欠かさず踊りの輪に加わってきた。

長持ち保存会は65歳以上の男性メンバーが中心。後継者問題も浮上するだけに、若い女性たちの参加は「華があって、我々のやる気も違ってくるよ」と喜ぶ。

「若い人がいるといないとでは、活気も違うはず」と踊りを指導する伊藤みつ子さん。

今年初めて加わった1年の坂口晴香さんは「地域の伝統の行事に出れるなんて、新鮮な気持ちがして楽しみ」と、本番に向けて練習に打ち込む。 -

いよいよ本番、阿波踊りが最終練習

宮田村津島神社祇園祭宵祭(21日)に出演する「阿波踊り信州宮田連」は18日夜、本番前の最後の練習を村役場駐車場で行った。

19年目の今年も5月末から練習を村武道館で開始。若い女性ら新たなメンバーも加わり、子どもから中高年まで総勢50人ほどになった。

締めくくりのこの日は、本番と同様に屋外で隊列などを確認。優雅に見せようと、指さばきやステップなどに磨きをかけた。

祭り当日は交流がある東京・高円寺の菊水連から50人ほどが訪れる予定で、歩行者天国となる中心商店街で踊りの競演を繰り広げる。 -

青野恭展写真展「高嶺への誘い」

伊那市西春近のかんてんぱぱホール内、山岳写真家・青野恭典さん(69)=東京都=のフォトアートギャラリーで6月30日から、写真展「高嶺への誘い」が始まった。今回は海外の山をモノクロ、日本の高嶺をカラー写真で紹介し、山の息吹を伝えている。

「モノクロは厳しさ、迫力があり、音や風を感じやすい」と青野さん。以前に日本の山をモノクロで展示したところ評判がよく、今回はカフカズ(コーカサス)の山とヨーロッパアルプスなど海外の山の写真24点をモノクロ作品で構成した。

カフカズは1966年に登山隊の一員として参加した際に撮影した写真。隣の山の先端に立って撮った「ミジルギ」などがある。ヨーロッパアルプスも、あまり見たことのない角度から撮影するなど新しい表情のアルプスを楽しめるという。

日本の高嶺は、「夕映えの鳥海山」(鳥海山7合目)、「明けゆく常念岳」(穂高岳山荘前)など24点ある。

「山が持っている美しさ、自然の変化の激しさの中で山の怖さも知ってほしい」と話している。

会期は11月中旬まで。午前9時縲恁゚後6時。入場無料。 -

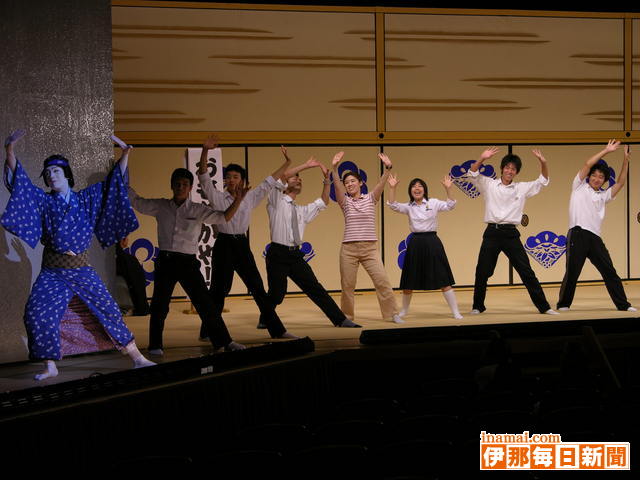

松竹大歌舞伎鑑賞教室

駒ケ根市文化財団は18日、松竹大歌舞伎を文化会館で開いた。昼の部の公演には伊南地区の中学3年生約700人が招待され、普段見ることのない一流の伝統芸能に親しんだ。

演目の上演に先立ち、難解なイメージのある歌舞伎の世界に親しみを持ってもらおうと「歌舞伎の見方」が行われ、俳優らが義太夫や演技など、歌舞伎の楽しみ方を面白おかしく解説した。舞台には客席の中学生ら十数人が求めに応じて飛び入りで登場。「足をこう開いて、首をこう回して」などと、ここぞという時のポーズである見得の切り方の指導を受けた=写真。何となく頼りない見得に、見守る同級生からは大きな笑いと拍手が送られていた。

演目の『俊寛』は平清盛に逆らった僧俊寛が独りだけ孤島に置き去りにされる物語。中学生らは間近で見る歌舞伎の迫力と美しさに夢中で見入っていた。 -

あばれみこし完成

350年の歴史を誇る宮田村津島神社祇園祭の主役「あばれみこし」が出来あがり、17日には氏子総代や祭典委員ら関係者が集まり完成式を開いた。21日の祭り本番には壊される運命にあるが「素晴らしい出来映え。一生懸命練りあげ、壊したい」と、伝統を今に受け継ぐ職人たちの苦労に感謝した。

氏子3地区の大工が毎年回り番でみこしを製作し、今年は町三区の加藤建築が当番。棟りょうの加藤政義さんから伝統を継承し、林繁さん(53)、太田善太郎さん(56)の2人の職人が担った。

完成式は加藤建築の工場で開き、出来あがったばかりのみこしを前に林さんは「先輩から受け継いだ型板などを用いて、無事に今年も完成した。楽しい祭りにしてほしい」とあいさつ。

伊藤賢治氏子総代会長は「壊すのがもったいないほど。素晴らしいみこしを作って頂いた」と感謝し、祭りの成功を誓った。

あばれみこしは神社周辺を練り歩いた後に、境内石段から投げ落とされ、粉々になるまで壊されるのが伝統。そのため毎年、職人が全てを手作りするが、寸分変わらぬ姿で再生し、今に伝えている。 -

祭典委員長を励ます会

いよいよ本番‐。宮田村津島神社祇園祭宵祭は21日に行われるが、伝統の「あばれみこし」の統括責任者でもある2年祭祭典委員長は今年、町一区の伊藤進さんが当番。17日夜にはみこしを担ぐ「奉仕者」と呼ばれる男性ら関係者50人が集まり、委員長を励ます会を開いた。勇壮で華麗なみこしを披露すると、団結心を高めた。

祭典委員長は氏子である町一区、町二区、町三区が順番で担うのがしきたり。

町一区では10年前から、委員長を全員で盛りたてようと3年に1度巡ってきた時には、励ます会を開いている。

この日は同区の奉仕者団結式も兼ね、伊藤委員長は「意欲が燃えてきた。ひとつの伝統を町一区から発信しよう」とあいさつ。氏子総代らは「一致団結して伝統をつなぎ、委員長をみんなでサポートして」と激励した。

励ます会の中谷俊治会長、東野昌裕顧問は「委員長を励ます取り組みは町一区独自のもの。次代も見すえ地区挙げて伝統を守っていきたい」と話していた。 -

20周年の長持ち保存会、祇園祭に向け練習に熱

発足20周年の宮田村町二区の有志らでつくる「長持ち保存会」は、22日の津島神社祇園祭本祭の奉納に向けて練習を開始した。一緒に練り歩く花笠踊りには今年も、県看護大学(駒ケ根市)の女子学生5人が協力。前日の宵祭に比べ比較的静かな本祭を盛り上げようと、意気込んでいる。

独特の長持ち唄にあわせ、隊列を組むメンバー。宵祭の「あばれみこし」とはひと味違った風格で、本祭では区内を練り歩く。

戦前は芸者衆が出たり、手踊りがあるなど賑やかだったという本祭。戦後は神事が中心となったが、20年前からは長持ち保存会の奉納が彩りを添えてきた。

「メンバーの平均年齢は65歳以上だが、これからも築いた伝統を大切にしていきたい」と花井茂治会長。本番に向けて全員の意気もあがる。 -

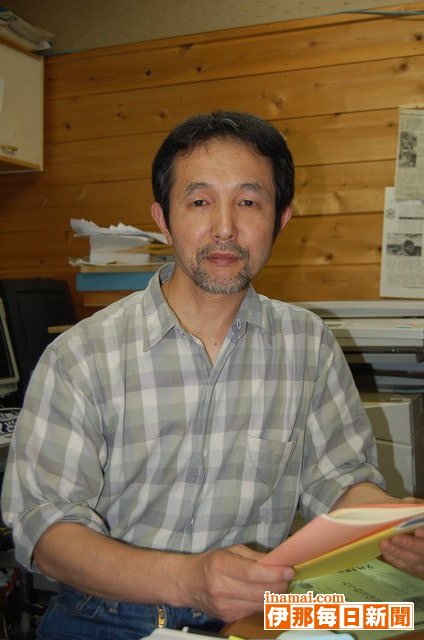

滝沢孝夫さん(56)駒ケ根市福岡

戦争・平和をテーマにした手作りの朗読劇を上演する「この子たちの夏を読む会」の脚本、演出を担当する。今年は書下ろしの新作「青い目の人形縲怺w校日誌縲怐v。8月3日の公演に向け、小中学生や一般の出演者の朗読指導を精力的に進めている。

2000年夏上演された地人会の朗読劇「この子たちの夏」に触発された「飯島平和を考える会」を中心に、飯島町の「この子たちの夏を読む会」が発足。02年、故・葛岡雄治さん(赤坂)が町内の戦争体験者の話をもとにオリジナル朗読劇「小林上等兵のヒロシマ」のシナリオを起し、それを手伝ったことがきっかけで、脚本や演出を手掛けることに。

「小林上等兵のヒロシマ」は02年8月、飯島文化館小ホールで初演。好評で翌年、大ホールでの再演を計画したが、既に病魔に蝕まれていた葛岡さんは翌年4月亡くなり、亡くなる直前に次のテーマ「望郷のうた ああ信州満蒙開拓団」のプロット(構想)が託された。これを基に、さらに多くの開拓団関係者から聞き取り調査を進め、シナリオを書いた。「志願し先遣隊として満州に渡った人の話では、現地民の土地をただ同然で強制的に買い上げ、開拓民に与えた。土地を追われた現地民は開拓民に雇われたり、あるいは反発して、匪賊になって開拓民を襲った。その話を聞き、衝撃を受けた。学校では教わらない事実を、後世の伝えていかなくてはならないと、使命感に燃えた」。

町在住の後藤俊夫映画監督のアドバイスを受けながら完成させ、03年夏、「望郷のうた、ああ信州満蒙開拓団」を初演。「自分が書いたものが舞台に上がり、感動した」。

05年は銃後の守り、軍事教育、戦争下での子どもたちなど飯島町の戦時下を描いた「あの日の記憶」を書き上げた。

オリジナル3作目となる今年は「いつかは書きたい」と温めていた七久保小学校に大切に保存されている「青い目の人形縲怺w校日誌縲怐vをテーマにした。

副題は「世界の平和は子どもから」。同校に現存する「昭和2年学校日誌」。関係者の手記、信濃教育界の「青い目の人形特集」などを参考にした。

物語は1927年(昭和2年)4月2日、日の丸と星条旗の旗を振って、人形を迎える式から始まる。ギューと抱くと「ママー」となく人形に子どもたちは大喜び。日中戦争から太平洋戦争へと軍靴の響く中、敵国の人形として、壊されようとしたが、時の校長と女性教師の働きで書架の奥深く隠された。そして、1986年、人形は発見され、再び日の目を見るまで、激動の昭和を時代背景に、人形を通して、平和の尊さを訴える。

「声高に反戦を訴えるのではなく、人形の気持ちを思い、人形からの無言のメッセージを受けとってほしい」と話す。

公演は8月3日午後7時から、文化館で、入場料500円。

詳細は文化館(TEL86・5877) -

郷土の石工「肥野喜六」石仏写真展

江戸時代末期から大正期を生きた郷土の石工肥野喜六が刻んだ石仏の写真展が駒ケ根市の市立博物館で8月31日まで開かれている。素朴で愛嬌のある特徴的な表情の地蔵など、喜六が刻んだ石仏の写真100点以上を展示している=写真。喜六の使ったつちやのみなどの道具類も併せて公開されている。

写真の多くは3月に行われた見学会で撮影されたもの。駒ケ根市内をはじめ、宮田村、飯島町、松川町に足を伸ばして喜六の作品を追った。

喜六は1842(天保13)年、現在の飯田市で鍛冶職人の次男として生まれたとされる。移住した赤穂で石工として暮らし、数々の地蔵、馬頭観音などを残した。1924(大正13)年、83歳で没。

喜六に詳しい田中清文学芸員による展示説明会が8月5日午後1時30分に同館で開かれる。喜六の曾孫に当たる肥野邦夫さんの話も聞ける。

問い合わせは同館(TEL83・1135)へ。 -

県看護大オープンキャンパス

駒ケ根市の県看護大(深山智代学長)は16日、大学について入学希望者らに説明する「オープンキャンパス」を開いた。県内外から高校生や保護者など、ほぼ例年並みの約230人が同大キャンパスを訪れ、教職員の説明を聞いたり、学内の施設を見学したりした=写真。

深山学長は「本学は今年度、開学13年目を迎える。開学以来引き継いでいるのは、個性を大事にする、というモットーだ。今日は少しでも多く大学のことを知ってほしい」と呼び掛けた。参加者らは教育内容、入試の概要や学生生活、就職状況などについて担当の教職員からそれぞれ説明を受けた後、小グループに分かれて学内を見学した。参加者らは施設を見ながら「きれいな建物だね」「合格して入学したいね」などと話し合っていた。 -

箕輪中部小、東小で耐震補強工事など始まる

箕輪町は、町内2小学校で耐震補強工事などをする。箕輪中部小学校で耐震補強・大規模改造工事が始まり、箕輪東小学校は夏休みを待って耐震補強工事に取り掛かる。

中部小の耐震補強工事は教室棟(南校舎)、管理棟、昇降口。校長室、職員室、事務室、保健室は旧体育館に移動し、工事に支障のある教室は他教室に移動した。既設の木造間仕切り壁やコンクリートブロック壁などを壊し、新たに鉄筋コンクリートの壁にして補強する。

併せて大規模改造工事でトイレを改造する。南校舎4カ所、管理棟2カ所。和式トイレを洋式に替える。南校舎廊下の床の張替えもする。

請負金額は、建築主体工事が箕輪建設工業1億2579万円。機械設備工事はマツシマで4200万円。電気設備工事はみのわ電気工事で1207万5千円。

東小の耐震補強工事は南校舎で、1階普通教室の2カ所と2階図書館の1カ所。中部小と同様の工事で補強する。請負金額は新橋屋建設で983万8500円。

工期はいずれも9月28日。 -

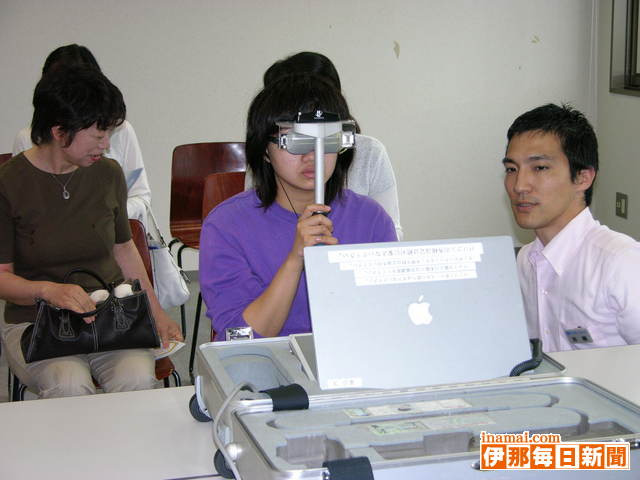

県看護大公開講座

駒ケ根市の県看護大は14日、07年度第1回の公開講座を同大で開いた。聴講を申し込んだ一般市民や学生など約100人が集まり、同大精神看護学講座の講師松崎緑さんの「心の病をもつ人々とともに生活するために」を聴いた。松崎さんは精神病への偏見が現代でも根強いことを説明した上で「障害者自立支援法が施行されたことにより、心の病を持つ人たちも地域社会で生活することが多くなる。共に生きていくために互いにもっと理解することが必要」と訴えた。聴講者はスクリーンをじっと見つめ、時折メモを取ったりしながら熱心に講義に聴き入っていた。講義の前後には幻聴や幻覚を疑似体験できる装置(バーチャル・ハルシネーション)の体験が別室で行われ、参加者は統合失調症の症状を体感して精神病への理解を深めていた=写真。

公開講座は今年さらに2回が予定されている。第2回は9月30日に看護形態機能学講座の喬炎教授が「再生、古代ギリシャ神話の幻想から現代医療の現場へ」を、第3回は12月15日に病態・治療看護学講座の岩月和彦教授がそれぞれ講義する。申し込み・問い合わせは同大(TEL81・5100)へ。 -

フルートコンサート

駒ケ根市のフルート愛好家らのグループ「QUE SERA」(ケ・セラ)が15日、駒ケ根市の文化会館大ホールで開かれたベルギーのフルート奏者クリスチャン・プルビエさんのコンサートの前座に登場し、繊細なハーモニーを響かせた=写真。プルビエさんの演奏に先立ってステージに立ったメンバーらの表情は緊張のせいか一様に硬かったが、曲が始まると演奏に集中。日ごろの練習の成果を見事に発揮し、モーツァルトの『アイネ・クライネ・ナハト・ムジーク』、『大きな古時計』の2曲を演奏した。演奏を終えるとメンバーらは緊張が解けてようやくほっとした表情を見せていた。

飯島フルートクラブ「桜瑠璃」もヨハン・シュトラウスの『ラデツキー行進曲』を演奏し、大きな拍手を受けていた。

プルビエさんはビバルディのフルート協奏曲『海の嵐』、ドボルザークの「ソナチネ ト長調作品100』のほか、日本の曲などを演奏。大柄な体から迫力ある音色を繰り出して聴衆をうならせた。 -

箕輪南宮神社の例大祭

箕輪町木下の箕輪南宮神社で15日、例大祭があった。町無形文化財である鹿頭踊りを奉納した。

400年以上続く鹿頭踊りは雨ごい祈願として、鹿頭を奉納したのが始まり。今は、鹿の頭に似せて作った色鮮やかなかぶりものを付けた子どもたちが境内を回って奉納している。

神事は天竜川の東西に分けて受け持ち、今回は富田、大泉、大泉新田、大萱が当番。

当番地区の保育園年長児から小学校2年生までの24人が神社や区役員らと一緒に、神社周辺300メートルを歩き、境内で太鼓の音に合わせて、円を描くように3周した。

鹿頭は、編んだわらの上に、鹿の頭を形づくり、着物5反分を頭から足まで垂らす。重さは3キロ余にもなり、保護者に鹿頭を持ち上げてもらう子どももいた。

境内には地域住民らが集まり、かわいらしい行列を見守った。

鹿踊りを奉納すると、必ずといっていいほど、その日のうちに雨が降るという。

また、遷座祭もあり、厄年の男性がみこしを担ぎ、ご神体を三日町の秋宮へ移した。 -

芝平山絵図を虫干し

伊那市指定文化財で、高遠町歴史博物館に所蔵されている芝平山絵図の虫干しが15日、上山田の芝平公民館であった。

絵図は、高遠領6カ村と諏訪領12カ村の境界争いが幾度となく繰り返され、高遠、諏訪奉行所、江戸幕府評定所へ訴訟。1708年、判決と合わせ、紛争が起きないように絵図を作り、高遠と諏訪に渡された。

絵図には芝平山を中心に、道や川筋などが書かれ、諏訪領民の立ち入りを禁じる境界線が引かれている。裏面には、裁定について記される。

虫干しは年1回(7月15日)で、御堂垣外、荒町、北原、栗田、四日市場、芝平の持ち回り。

各地区総代ら約10人が集まり、木箱に入った絵図を取り出し、畳の上に広げた。大きさは縦1・8メートル、横2・4メートル。

伊東義人高遠総合支所長が「芝平山をめぐり、6カ村は高遠藩から295両を借りて訴訟した」などと説明し、総代らは絵図を見ながら興味深げに聞き入っていた。

絵図のほか、芝平地区の3千分の1の絵図(1890年)や芝平山の張子の模型も出した。

##(写真)

芝平山絵図を見る総代ら -

伊那市民吹奏楽団 11月に第30回記念演奏会

伊那市民吹奏楽団(竹内健団長、50人)は11月24日、県伊那文化会館大ホールで第30回定期演奏会を開く。30回の節目を記念し、一般から合唱団員を募り「カルミナ・ブラーナ」に挑戦する。

市民吹奏楽団は76年に発足し、78年から年1回、定期演奏会を続けている。今回は「カルミナ竏秩vを選曲し、地域の音楽愛好家の協力を得て、舞台を作り上げる。吹奏楽と合唱の組み合わせで、伊那では初めての演奏になるという。

「カルミナ竏秩vは道徳、風刺、恋愛など約300編の世俗詩集から24の詩に、ドイツの作曲家カール・オルフが曲をつけ、独唱、合唱用の作品にした。曲はラテン語、ドイツ語で歌う。

合唱団員の募集は100人を目標にしているが、集まったのは、およそ半分。

竹内団長は「やる気さえあれば、初心者でも歌うことができる」と参加を呼びかける。

合唱指導は、田中真郎さんが務める。すでに練習は始まっており「アクセントをしっかりつけて」と指示が飛び、集まった団員は楽譜を見ながら、会場に歌声を響かせている。

練習は9月まで月1回で、10月から回数を増やす。いずれも日曜日午後6時から、伊那公民館で開く。

直接、練習会場(次回は8月5日)で申し込むこともできる。

詳しくは、伊那市民吹奏楽団ホームページに載る。

問い合わせは、竹内団長(TEL83・8002、ファクス83・8013)へ。 -

半世紀の活動に終止符 上伊那PTA母親文庫

半世紀にわたる読み聞かせ活動を続けてきた「上伊那PTA母親文庫(親子文庫)」は14日、伊那市美篶の信州INAセミナーハウスで解散の会を開いた。伊那市教育長ら来賓や歴代運営委員長ら約40人が出席。関係者で歴史を振り返るなどして、長き活動に終止符を打った。

同文庫は「母親が教養を高め子供たちの健全育成」を理念に1951(昭和26)年12月、更科とともに県内で初めて発足し、本年で56年が立つ。巡回文庫や配本などの地域に密着した読書活動などが認められ94、2006年には読書推進運動協議会の全国表彰を受けている。

最盛期約5千人いた会員は、読書、活字離れに伴い現在では50人足らずに減少。拠点としていた上伊那図書館が03年に閉館となり、活動を進めることが難しくなったため今年、「道筋を決めた」(金丸恵美子運営委員長)。

解散の会で金丸運営委員長は「ここに集まった皆さんと解散の会ができることを感謝したい」とあいさつ。解散後は各小中学校の母親文庫に活動を引き継ぎ、市町村単位で会が結成できれば竏窒ニ期待した。

上伊那PTA母親文庫は、最後の活動として、57年から年1回発行してきた文集「石楠花(しゃくなげ)」の創刊記念50号を10月末に発刊する予定。上伊那図書館改修後の施設に同文集など、同文庫の・ス歴史・スが納められるという。

解散の会で「夏の思い出」を歌う出席者ら -

高遠、高遠北、長谷の3小学校2年生交流

伊那市の高遠北小学校で12日、2年生による同校を含む高遠、長谷小学校3校の交流会があった。遊びなどの交流を通じて、校外での友だちの輪を広げる目的。年間3回を企画していて、初回のこの日、子どもたちはドッチボールなどをして楽しんだ=写真。

交流会に高遠小41人、高遠北小10人、長谷小7人の計58人の児童が参加した。フォークダンスを一緒に踊ったり、各児童が作った自分の名刺を新しい友だちに配ったりして交流。名刺には自分の好きな食べ物や遊びを記入するなどの工夫があった。

高遠小学校の林千尋ちゃん(8)は「一緒に遊べておもしろかった。ちょっとだけ友だちも出来た」と話していた。

今後の予定としては、プレゼント交換や各学校の紹介などのイベントを開き、交流を深めていく。 -

箕輪町

サークル「楽しいハーモニカ」04年度の箕輪町公民館ハーモニカ講座の受講生有志が、講座終了後もハーモニカを続けようとサークルを作った。05年度の講座の有志も仲間に加わった。講師だった箕輪町木下の山本勝さんに引き続き指導を依頼し、皆で練習に励んでいる。

会員は24人。第2・第4木曜日に町文化センター研修室に集まる。使うハーモニカは「C」「A」「Am」の3本が中心。演奏曲は主に童謡・唱歌で、講師から何曲か楽譜をもらい、4グループに分かれてグループごとに練習する。順番に講師の前で吹き、個人指導も受ける。

グループ練習をすると、皆が一緒に吹いて互いに合わせていくので、自然に音が合ってくる。「一人で吹くとテンポが速くなったり遅くなったりするので、一緒に吹くことが一番勉強になる」と山本さんは言う。さらに、一緒に吹く中で、自分のくせも気付いて直すことができるという。

発表の場は、町の文化祭。時間制限の中で演奏曲を考え、2曲から3曲を披露する。

年2回くらいは要請を受けて福祉施設も訪問し、お年寄りがよく知っている「ふるさと」「ゆうやけこやけ」などの曲を選んで発表もしている。

ハーモニカは、「楽器そのものが手軽に入手でき、昔懐かしい曲が吹ける。最初はとっつきやすいが、吹き始めるとこれが難しい」と矢萩進代表。「技術を要求される。自分もうまくなりたいと思うからね」。奥が深い世界だという。

最初はハーモニカも1、2本持っていればいいと思うのだが、練習が進むと演奏の幅が広がるので別のハーモニカを購入するようになる。会員は最低でも4、5本は持っており、曲によって使い分け、1曲、また1曲とレパートリーを増やしていく。

皆で教え合い、和気あいあいと練習するサークル。これまで文化センターだけで練習をしてきたが、外に出てみよう-と、ながた荘に場所を移し、懇親を深めながらの練習も計画している。(村上裕子)

2710/(月)