-

はらぺこ保育園で入園式

伊那市富県の自由保育園「はらぺこ保育園」で7日、入園式があった。青空の下、同園の園児と保護者など集まり、歌を歌ったり手作りのペンダントをプレゼント。新しく迎える8人の園児とその家族を温かく迎えた。

里山の中にある園舎で野外活動を中心とした保育をしよう竏窒ニ母親ら有志が立ち上げた同園は今年で3年目。伊那市や駒ヶ根市からの入園希望者が多かった今年は、今まででも最も多く園児が入園した。

同園で2年目、3年目を迎える先輩園児たちは、同園の歌を大きな声で披露。また、新入園児一人ひとりの名前を呼んで手つなぎ遊びの輪に誘うなどした。

林美紀代表は「はらぺこのお兄さん、お姉さんはみなさんが来てくれるのをずっと待っていたので嬉しい。今年も山へ行ったり川へ行ったりしていっぱい遊びましょう」と新入園児に呼びかけた。

その後はもちつきを行い、新しい1年のスタートを喜んだ。 -

駒ケ根市内小中学校入学式

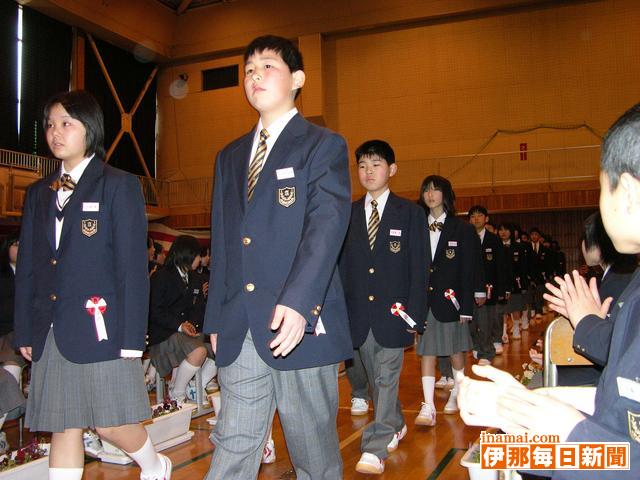

駒ケ根市内の全小中学校で5日、入学式が一斉に行われた。5小学校は午前に、2中学校は午後にそれぞれ式を行い、初々しい新入生を迎えて希望に満ちた新学期をスタートさせた。

赤穂中学校(杉田純治校長)では真新しい制服に身を包んだ295人の新入生が在校生や保護者らの拍手で迎えられた=写真。入学者を代表して桑原華さんは「今から始まる中学校生活への大きな希望で胸を膨らませている。運動会、白鈴祭、合唱コンクールなどの行事や部活、生徒会活動などに一生懸命取り組みたい。何も分からず不安も多いが、明るい笑顔で、大きな声であいさつすることはできる。一日一日を大切にし、充実した中学校生活を送りたい」と述べた。

杉田校長は式辞で「中学の3年間は人生を決める大きな成長の時期。スタートに当たって緊張と不安を覚えているだろうが、そんな自分に勇気を与える方法を教えよう。それは『おはようございます』などのあいさつの言葉だ。あいさつを体から発することで自分自身をはっきりと決められるし、人の和をつくれる。毎日元気に学校に来てほしい」と呼び掛けた。

入学者数は小学校が赤穂150、赤穂東88、赤穂南86、中沢29、東伊那14。中学校は赤穂295、東57。 -

中川西小入学式

中川村の2小学校で5日、07年度入学式が行われ、新入児童ら50人は心躍らせ、希望に満ちた義務教育の一歩を踏み出した。

このうち、中川西小学校(気賀沢厚典校長)では新1年生26人は、在校生や保護者、来賓の温かい拍手に迎えられて、手をつないで入場。

君が代斉唱の後、気賀沢校長は新1年生に「学校はいろいろな人が集まり、心をそろえて頑張る所。友だちといっぱい遊んで、うんと勉強して、心の体もたくましく成長させて」と呼び掛け、保護者には「全職員が力を合わせて、子どもたちの成長のために努力します」と誓った。

在校生らは「学校は

分からないことがあったら、なんでも聞いて。明日から一緒に頑張りましょう」と、西小の新しい仲間を歓迎した。

最後に、新1年生は歌「どきどきの1年生」を響かせ、式を閉じた。 -

飯島中学校入学式

飯島町の飯島中学校(竹沢代蔵校長)は6日、新入生96人を迎え、07年度入学式を行った。真新しい制服に身を包んだ新入生は、在校生や保護者の拍手の中、不安と期待を胸に、緊張した表情で入場した。

竹沢校長は「中学校の3年間は心も身体も最も成長する時。大きく成長するには、さまざまな活動に自分から進んで、本気で取り組むことが大切。継続は力なり、頑張ろうという気持ちを持ち続け、先輩に学び、一流の中学生になって」と式辞を述べた。

生徒会長の松村知明君は「分からないことがあったら、気軽に、先輩や先生方に声を掛けてください。1人の仲間として力になれると思います。元気であいさつを交わし、明るい学校生活を送ろう」と歓迎し、新入生代表の三石峻太君は「ひとり一人が目当てを持ち、伝統ある飯島中学校の生徒として恥かしくない、りっぱな中学生になります。先生方、先輩のみなさん、指導よろしくおねがいします」とあいさつした。

この日は飯島小学校と七久保小学校でも入学式が行なわれ、合わせて80人が義務教育のスタートを切った。 -

県看護大入学式

駒ケ根市の県看護大学(深山智代学長)は4日、07年度入学式を行った。難関を突破した学部生90人、大学院生15人が深山学長から入学許可を受け、晴れてあこがれの学生生活のスタートを切った=写真。深山学長は「意義のある学生生活にするため、個人の可能性を最大限に開花させること、個性尊重、視点の多様性を学ぶことなどの本学の理念を心に留め、折りに触れて思い起こしてほしい」と歓迎の言葉を述べた。新入生を代表して学部生の栗林綾香さんは「看護師にあこがれてこの大学に入学した。患者に思いやりを持ち、心を癒すことができる看護師になれるよう、知識や技術だけでなく、優しい感性を磨きたい」、大学院生の頭川典子さんは「この素晴らしい環境の中で、看護の現場で役立つ人材となれるよう日々努力していきたい」とそれぞれ決意を述べた。

式後、新入生らはガイダンスや昼食会、記念写真撮影などの日程を次々とこなし、あわただしい中にも自由で楽しい学生生活の第一歩を踏み出した。 -

県伊那文化会館学芸員

伊那市

林 誠さん(46)

「展覧会で実物を見るのが本当にいい。良質の展覧会を提供し続ける責任がある」

伊那市の県伊那文化会館で、学芸員として美術展示の企画、貸し会場の管理などをしている。

東京で生まれ、9歳から高校卒業までを栃木県小山市で過ごした。美術が好きで高校までは絵を描き、大学では西洋美術史を専攻。学芸員の資格を取った。卒業後は民間企業で営業をしていたが、長野県職員の学芸員募集を人づてに聞き88年、採用されて長野の地にやってきた。

長野県信濃美術館に3カ月間席を置き、建設中だった伊那文化会館に異動になった。「前例が無いところからのスタート」。美術展示ホールの環境設定に1年半を費やした。

それまで、上下伊那ゆかりの作家を美術展覧会として鑑賞することが無く、中村不折、須山計一の展覧会を企画。これが実質的な仕事の出発点となる。

3年後に信濃美術館に配属され10数年。04年4月、再び伊那文化会館に戻った。

県庁所在地と違い人口規模や交通の便など難しい面もあるが、「地域に密着して文化に光を当て、広く紹介し知ってもらうことが主眼。独特の文化風土を持ったこの土地ならではの良さ」という。

「この地は美術作家が多く出ている。地元に知名度が無くてもレベルが高い作家が多い」。作家を発掘、検証する企画に取り組んできた。「期待しないで来たけど、こんなすごい人がいたんだね-という感想が返ってくるのが醍醐味。してやったりですね」。

展覧会は、素材が限られる上に所蔵品がなく100%借り物。低予算で学芸員は1人。「大変制約は大きい。その中で最高のパフォーマンスをするには、創意工夫をしないといけない。それが逆に楽しいとも言えますね」。企画内容もさることながら、地域の人と直に接することが大変重要-と、自らポスターの掲示をお願いして商店も歩く。

会場準備は、与えられた作品が本来持っている魅力を最大限発揮させる展示方法を常に意識する。「特別な演出をすることではない。作品を見ても駄目。耳で聞かないと駄目」。光を強くしてくれ、隣と仲が悪いから離して-と、作品の声が聞こえてくるという。作品の良さを殺さず、最後は鑑賞する客の立場で作為的な状況を与えないように展示する。

「展示のプロとしては、いい展覧会、いい照明だったでは駄目。いい作品だったと返ってくるのが目指すところ。主役は作品ですから」

展示ホールは開館から19年経った今もきれいな状態が保たれ、壁の張替えはしていない。「利用者がきれいに使ってくれていることに尽きる。発表者の意識が高い」。貸し会場の管理者として、信頼関係を得て気持ちよく使ってもらうためのサポートも大切にしている。

4日に始まった「信州から宇宙を見よう!-県内の宇宙スポットと天体写真展-」。今回は音響担当職員と協力し、本格的な機材を入れて展示会場に音楽を流す“ささやかな提案”をしている。

「複合施設の特徴を生かさないと新鮮味を失ってしまう」。専門職員が同じ屋根の下にいるメリットを生かし、施設と人材がうまくクロスオーバーする企画をしていくことが今後の課題だという。(村上裕子) -

子育て支援センター充実 伊那市

伊那市は3日、旧富県北部保育園と高遠町図書館2階・視聴覚室の計2個所へ、新たに「子育て支援センター」を開所した。富県は老朽化の進む東春近の施設からの移転で、高遠町は新設。この日、高遠町のセンターでは、早くも子ども連れの親子約10組が訪れ、遊具などで楽しんだ。

子育て支援センターは、小学校入学前の子どもと、その親を対象とした親子の触れ合いの場として約10年前に開設。高遠町地区からのニーズに答えてセンターを増所したことにより、現在市内に4個所ある。

各施設には特徴があり、今回開所した富県は、旧保育園の施設利用により園庭の砂場やプールが利用できる。高遠は図書館がある施設へ開設したため、親子の読み聞かせを楽しむことができるという。

市子育て支援課によると、センターの利用状況は年々増加の傾向。06年度の2月までの累計利用者延べ人数は、前年度比2172人増の2万1040人だった。

各センターでは、月一回の子育て講座で、保育士や栄養士などによる運動遊びや絵本の読み聞かせなども実施している。

各センターの開設時間は次の通り。

▽富県・竜南=月曜日縲恚燉j日、午前9時縲恁゚後4時▽上の原=毎日、午前9時縲恁゚後4時(土・日曜日、祝日は午後3時まで)▽高遠=毎週火・金曜日、午前9時30分縲恁゚後12時30分

表札を掲げる小坂樫男市長と利用者ら(高遠町図書館) -

小中学・高校で入学式

上伊那小中学校、高校で4日、07年度入学式が始まった。新入生らは緊張した面持ちで式に臨み、上級生らとの新しい学校生活をスタートした。

伊那東小(山本一夫校長)には、126人(男子59人、女子67人)が入学。在校生や保護者らが拍手で出迎える中、期待と不安の気持ちを交錯させながら式場へ入場した。

山本校長は「校舎の周りの桜の木も皆さんの入学を祝うように咲き出した。自分から元気よくあいさつし、友だちをたくさんつくって」と話した。

新入児童らは、校長や来賓の問い掛け一つひとつに対し、「はい!」と元気な返事。先輩らの「皆さんと私たちは今日から友だち」との迎えの言葉に歌声で答えた。

入学式のピークは5日。 -

宮田村の保育園入園式

宮田村の3保育園は3日、入園式を各園で開いた。89人の新たな友だちを迎え、元気に楽しく新たな生活が始まった。

東保育園の入園式は、新3歳児と未満児が保護者とともに入場。

拍手で出迎えた年長、年中のお兄さん、お姉さんと一緒に歌い、さっそく心通わせた。

飯島千恵子園長は「早く先生やお友達に慣れて、元気に遊びましょう」とあいさつ。

式終了後は保護者と別れ、友人との集団生活がスタート。泣いたり、親にしがみつく園児の姿もあったが、新たな一歩を踏み出した。 -

伊那市子育て教育支援相談室開所式

幼児期から青年期までの総合的な相談窓口「伊那市子育て教育支援相談室」の開所式が2日、山寺前橋町の「希望の家」であった。教育相談員、保健師、保育士、臨床心理士など、子育て支援に携わる関係スタッフを1カ所に常駐させ、軽度発達障害児の支援から不登校、いじめ、児童虐待など子育て、学校教育などに関する包括的な支援体制を実現。来室、電話相談のほか学校や保育園への巡回相談を行い、問題の予防にも努めていく。

市ではこれまで、子育て支援と児童相談に関する窓口が分かれていたため、各部署が連絡を取り合いながら対応しなければならない状態にあった。しかし、さまざまな問題に対処するためには総合的な支援体制が必要であると判断。相談窓口の一本化を図った。

相談室には各関係部署のスタッフが常駐するほか、県のホットラインと連携して24時間体制で緊急時の対応に当たる。今後は相談室の周知を図り、保育園や学校などを巡回しながら問題の掘り起こしに当たる。

山口志ほ香課長は「今の子どもの問題は大人社会から起こっているもの。子育てする親だけではなく、地域ぐるみで考えていくようにしていきたい」と話していた。

不登校、いじめ、学力不振、集団不適応などといった相談を中心に児童相談所に寄せられる相談件数は年々増加している。

相談室の対応時間は午前8時半縲恁゚後5時半。

問い合わせは(TEL72・0999)へ。 -

【アマチュア劇団演出家・俳優 肥野隆さん】

伊那市のアマチュア劇団「南信協同」創設にかかわり、現在も中心メンバーとして演出に役者に活躍しているほか、駒ケ根市民と劇団昴の共同公演などにも多数出演。演劇歴は半世紀にも及ぶが、舞台に懸ける情熱はいまだ衰えを見せない。

「この年でやっているのは自分ぐらいになってしまった。でも芝居は奥が深いからやめようとは思いません。演劇の楽しさはね、根本的には自分でありながらほかの人物になれること。自分ではない人間をつくっていくのが魅力です。自分そのままを演じるのは一番楽だがそうではなく、個性を生かして自分なりの役をつくり上げる、その課程がね」

◇ ◇

演劇との出合いは1958(昭和33)年、19歳の時。戦後間もなく結成された「赤穂演劇研究会」の会員だった知人が、運転していたトラックの事故で大けがをした。

「見舞いに行ったら研究会の仲間が相談していた。人数が足りなくなる、どうしようって。そこで『お前、頼む』と言われて協力することになったんです」

その年はスタッフとしての参加だったが、翌年の13期定期公演『恩讐の彼方に』(菊池寛原作)には役者として出演した。

「旅の若い夫婦役でね。追いはぎをしていた主人公の市九郎に斬られる役。でも初めて踏んだ舞台はとても新鮮で楽しかった。あの感覚は一度経験するともう忘れられません。中毒のようなものですね」

以来、毎年の定期公演に欠かさず出演し、「何をやったか記憶がないほど」たくさんの芝居にかかわった。

だが、その後赤穂研究会は若い人が入らず、活動停止状態に。一方で自分の仕事も忙しく、転勤などで1カ所に定住できない生活が続いたため、演劇をやりたくてもできない状態が続いた。

93年、伊那文化会館で翌年に上演する『早春賦』の参加者を募集していることを知り、スタッフでもいいからと応募したところ、いや、ぜひ役者で竏窒ニ乞われて久々の出演を果たした。せっかくの機会を1回限りで終わらせるのは惜しいと、新しい劇団をつくることを決意。メンバーは思うようには集まらなかったがようやく15人ぐらいが集まり、11月に「南信協同」設立にこぎつけた。

◇ ◇

役者だけでなく、演出にも意欲的に取り組んできた。

「芝居をやる人は個性が強いから皆の気持ちを統一するのはなかなか大変でね。だからこそ演出家が毅然としたリーダーシップでまとめなくちゃ良い芝居はできない。もし出来が悪ければそれは役者のせいでなく、演出が悪いということ。絶対的な責任があるんです。だから意見は聞くが最終決定は演出がする。けいこでは大きな声を上げることもしょっちゅうですよ」

「演劇で一番大事なのはとにかくお客さんが見て楽しんでくれること、これに尽きる。お客さんに楽しんでもらえない芝居ならやる意味はありません」

(白鳥文男) -

子育て10か条策定会議第3回

子育てのよりどころとなる駒ケ根市「子育て10か条」を選定する会議の第3回が26日、市役所南庁舎で開かれた。市民、団体の代表や教育関係者などで構成された委員約30人のうち14人が出席し、10か条策定に向けて意見を交わした=写真。

出席者らは5グループに分かれ、テレビを始めとするメディアや遊びの形態のほか、生活リズム、食育、地域とのかかわり、家族の協力などのテーマ別に「身近な人と元気よくあいさつしよう」「早寝早起き朝ご飯」など、具体的な文案を挙げてそれぞれ話し合った。文案は次回会議でさらに検討を加えた上で素案にまとめる。

2月に始まった会議は、当初3月中旬までに最終案をまとめて発表する計画だったが、じっくり検討したいとする意見が強く、策定は5月以降になる見通し。 -

春陽会会友

箕輪町松島

井上秀芳さん

油の匂いが染み付いたアトリエでキャンバスに向かう。「白を追求し表現の対象にしている」。白色で描くのは、コンクリートなどでできた構造物。「白の魅力にとりつかれている。うっかりすれば冷たくなるし、うっかりすれば浮いてしまうし…。下に色を入れて落ち着かせるけど、非常に難しいですね」

小さいころから絵が好きだった。小学6年のとき、日米の絵の交換会で、全国の何点かのうちの1点に選ばれアメリカに絵が送られた。伊那市の殿島橋と西春近を臨む絵で、通常の画用紙よりも大きな紙に描いた。今でも鮮明に覚えている。

本格的に絵を描くようになったのは高校を卒業し就職してからだった。春陽会会員の故・志村一男さんに諏訪で出会い、師事した。「すごくかわいがって下さって、育ててもらった」。春陽会南信研究会で年3回開く勉強会にも通った。

現在は春陽会会友で、信州美術会、諏訪美術会などの会員でもある。

いつどこに出かけても、「あそこっ」と心に止まった景色を覚えている。後日、機会をみて必ずその場を訪れる。何度もデッサンをしたり、写真を撮ったり。コンピューターも活用し、写真を狭めたり、広げたりして構図を考えることもある。

絵になるときもあれば、ならないときもある。絵にならなくて、それでも何かあると頭の中で考えているうちに、こういう風に変化させたら面白いのでは-と、何年も経ってから絵になることもある。

伊那市長谷の美和ダムも、そんな場所の一つ。何回も通い、あるとき雪が降り積もった様を見て「あっ、これは絵になる」と思った。何枚もデッサンし、やっと作品に取り掛かった。

「自分の絵というものは分からないからね。デッサンを十何枚描いて研究する。でもこうやってキャンバスに描いてみると『まずい』『これはだめだ』となることもある」。一作品を仕上げるのに、1年から長いときは3年くらいのスパンで取り組む。

県展で、白の使い方が非常に美しい-と評価された。ある人に「絵が小さい」「まだ小さい」と言われていたが、数年前、「最近ようやく絵が大きくなったね」と言われ嬉しい思いもした。しかし、満足するときはない。

「白でやっていきたいと思っているけど、自分の白という形にはなっていない。白をやってる先生がいる。本当に美しい。足元にも及ばない。それくらい自分の絵は未熟だから。おそらく一生かかっても駄目じゃない。それぐらい奥が深い、そう思います」

なぜ絵を描くのか。

「やむにやまれない気持ち-と師匠はいつも言ってた。描きたい、表現したいという気持ちでしょう。絵は構成すると本当にどういう風にもなる。だから本当におもしろいですよ。終わりがない。だから描き続けるんでしょうね」(村上裕子) -

子どもプラン次世代育成支援地域行動計画の報告

伊那市次世代育成支援推進協議会(畑房男会長)は27日、今月19日にまとめた子育て支援のための総合計画「子どもプラン次世代育成支援地域行動計画」を小坂伊那市長に報告をした=写真。

法律に基づき旧3市町村は05年、5カ年計画で次世代育成支援行動計画を策定。それぞれに実施してきた。しかし、昨年の合併に伴い残りの3カ年は新伊那市のプランを策定することとなり、昨年9月から旧3市町村の取り組みを調整しながら新しい行動計画の策定を進めてきた。

新プランには住民アンケートの結果も取り入れ、病後時保育、休日保育など、市が07年度から取り組んでいこうとしている新事業も盛り込んでいる。また、具体的な数値目標を示すことで、より実践的な内容としたほか、これまで個々に取り組まれていた個別事業についても窓口を中心に関係機関が連携を図れる体制を提言している。

畑会長は「それぞれの特色を取り入れ、子育て環境や価値観の多様化に配慮した。子どもたちがいきいきと生きられる活力ある伊那市をつくってほしい」と語った。 -

林家木久蔵さん貫禄の話芸、プラム寄席で一席

宮田村の34店でつくる宮田プラムシール会(細田健一会長)は発足20周年を記念して25日、人気落語家の林家木久蔵師匠らによる「プラム寄席」を村民会館で開いた。300人満員札止めの会場は、テレビでもおなじみの・ス木久蔵節・スに笑いの渦(うず)。一流の話芸を満喫した。)

テレビ番組「笑点」のテーマに乗り高座にあがった木久蔵さん。

同村に誕生した・ス名物丼・スを食べたことから話し始め「名前をつけてくれって言われたんで、キジ丼に決めました。誕生おめでとうございます」と、飄々とした語り口で観客の心をさっとつかんだ。

笑点メンバーの三遊亭円楽さんや桂歌丸さんをネタにし、緻密な人物描写も。

「イヤーンバカーン」「やーねー」とおなじみのセリフも繰り出し、緩急自在の表現と独特の間合いに会場は酔いしれた。

この日は「木久蔵」の名前を父親である師匠から9月に受け継ぎ、真打ち昇進する林家きくおさん、6番弟子の林家ひろ木さんも出演。師匠譲りの軽妙さで会場を沸かせた。

プラムシール会は記念事業として寄席を開き買い物客を優待。おなじみ「木久蔵ラーメン」などが当たる抽選会も行なった。

「お客様の絶大な支持があればこそ」と細田会長は話した。 -

教育シンポ・まちじゅうみんなで箕輪の教育

教育について考えよう竏窒ニ25日、教育シンポジウム「まちじゅうみんなで箕輪の教育」が町文化センターであった。教育関係者などが集まり、地域と教育のあり方、教育の原点とは何かを考えた。

町の教育理念や子育て支援の形を模索するために設置した「まちじゅうみんなで箕輪の教育研究協議会」が企画したもので、基調講演や部会シンポ報告、パネルディスカッションを展開。

部会シンポ報告では子育て支援、子どものスポーツ環境、学校との交流関係の3部会で話し合った代表者がその成果を報告。子育て支援関係部会の西沢智美さんは、子育て支援に携わる人たちが後継者不足や活動費の確保に悩んでいる現状を示し「支援を必要としている人への支援も大切だが、支援を提供している人に対する支援も求められている」として、子育てに関する包括的な支援体制づくりを訴えた=写真。

子どものスポーツ環境について議論した秋山浩さんは、アンケートの集計結果から現在の子どもがスポーツとどのように接しているかを紹介。「スポーツはみんなで同じ目標に向かって泣いたり笑ったりするもの。子どものそんな姿に自分たち自身が力をもらっている。子どもの無限の可能性、一人ひとりの個性を生かす手伝いができれば」と語った。 -

統合に伴い伊那市内2園で閉園式

4月から他園と統合する富県北部保育園と西春近中央保育園で24日、閉園式があった。園児や保護者、地元関係者などが各園に集まり、感謝とともに別れを告げた。

西春近中央保育園では、園児らが普段取り組んでいる太鼓演奏を披露。また、思い思いのメッセージを付けた風船を一斉に飛ばし、「ありがとうございました」と感謝の気持ちを伝えた=写真。

1953年に開園した西春近中央保育園は、1982年から現在の場所へ移転。本年度を含めて1152人が卒園した。また、1955年に開園した富県南部保育園も1981年に移転。これまでに911人の園児を送り出してきた。

統合後は西春近北保育園に101人、富県保育園(現在の富県南部)に83人が通園する予定となっているほか、富県北部の園舎は4月から子育て支援センターとして活用していく。 -

原隆子さん、

「プリンスエドワード島のマックさんの工場の原毛は最高、手にしっとりとなじむ」と、原毛を手にうっとり。

羊の原毛をつむぎ器に掛け、丁寧に紡いで毛糸を作る。毛糸は草木染で好みの色に染め上げ、1、2年、色が落ち着くまで放置する。「染め上がった時の色と時間が経ったものとは、全く違う色合いになる」。この後、一目一目、手で編んでセーターやベストにする。1つの作品を製作するのに3年から4年も掛かるとか。

20年前、JAの講座でサフォーク羊の原毛から紡いで毛糸を作る技術を習った。草木染は資料で勉強し、ススキやクズ、スズランと色々試した。

サフォークの毛はごわごわと、手触りが悪いため、毛質が柔らかな白のメリメに切り替えた。原毛からの紡ぎは、想像以上に難しく、最初は太かったり、細かったりと、でき上がりは不ぞろい。思う通りの太さに調節できるようになるまでに10年掛かったとか。

また、同じ場所で同時期に採取した同じ材料を使っても染め上がりが異なる、「何度染めても、染め上がりにワクワクする」。ドクダミやアキノキリンソウで染めた、けばけばしい黄色が半年経ち、1年経過し、しっとりと落ち着いた色に変って行く、その変化が楽しいとか。「草木染は本当に奥が深い」。萌えるような緑を出そうと、何度も挑戦し、3年前、タンポポの茎や葉を使い、自分のイメージ通り「快心の緑」を染め上げ、セーターに編んだという。

◇◇

少女の頃から「赤毛のアン」の世界にどっぷりと浸かり、吉村和敏の写真集「プリンスエドワード島」に触発され、プリンスエドワード島は憧れの島、いつかは行きたいという思いを強くし、いろいろ勉強した。この中で国内最高と言われる「マックさんの原毛」を知り、昨年7月、単身、アンの島に向けて旅だった、初めての海外旅行だった。

マックさんの工場は原毛から毛糸、毛布を製造するまで、工程ごとに独立した建物のため、1日がかりで、気に入った原毛を探し、見つけ、注文した。

島では、ベッドからベッドカバー、窓枠、テラスに至るまでオール「赤毛のアン」をイメージしたB&B(朝食付きの宿泊施設)に2週間滞在した。その間、ロブスター猟師と友だちになったり、無農薬栽培の農家も見学した。観光コースにないミニマクインディアンの集落にも足を伸ばし、特別に儀式の部屋やかごづくりも見せてもらった。

重度障害者のグループホームにも立ち寄り、自閉症の子どもたちと触れ合った。「自閉の子どもたちは大好き。言葉はいらない、しばらく一緒にいると仲良くなれる」とか。

スタッフの「こうした施設は改善を要求していかないと、条件が悪くなる」という言葉に「ここでは障害者は1人の人間として認められ、老人も尊敬されている」と、日本の現状と比べ、ショックを受けたとか。

現在、4月22日、伊那市西春近の法音寺で開く初のグループ展への出品に向け、「着る人の笑顔を思い浮かべながら、糸を紡ぎ、一目一目編み上げていくのが至福のひととき」と作品づくりの熱中している。

1人暮らし。 -

第41回上伊那書道展

上伊那書道協会(90人、千葉耕風会長)主催の第41回上伊那書道展が23日、伊那市の県伊那文化会館で始まった。150点の個性豊かな書が並び、来場者の関心を集めている。

自由な作品を楽しんで発表する場として開いている展覧会で、会員と一般の150人が1人1点出品した。作品は漢字、かな、近代詩文、てん刻、刻字、前衛で、多種多様な作品がそろっている。

発表作品は従来は掛け軸が多かったが、近年はすぐ飾ることができる小作品で、詩や好きな言葉などを書いたものが多いという。

千葉会長は、「楽しんで書いた作品の1点を出品している。肩の凝らない見ごたえする作品が並び、レベルも高い」と話す。

会期は25日まで。午前10時縲恁゚後5時(最終日午後4時)。無料。 -

信大農学部で卒業式

南箕輪村の信州大学農学部で23日、卒業式と学位記授与式があった。各課程を修了した学部生185人と院生72人が式に臨み、学生生活をともにした仲間との別れを惜しみ合った。

卒業生らは色鮮やかなはかま姿などで式に出席。一部には、南箕輪村のイメージキャラクター「まっくん」の着ぐるみなど、学生生活の中で思い入れの強かった衣装をまとって参加する人もおり、会場を楽しませていた。

卒業生と修了生に証書を授与した小宮山淳学長は「あらゆる社会システムが変革するイノベーションの時代にあり、前例の集積ではもはや通用しない。みなさんは答えのない課題に取り組んでいかなければならないことになると思うが、大学で習得した知識と創造性を大いに発揮していってほしい」と激励の言葉を贈った。

本年度卒業生内訳は食料生産62人、森林科学66人、応用生命科学57人。修了生は食料生産科20人、森林科14人、応用生命科20人、機能性食料開発学18人。そのうち県内出身者は23人となっている。 -

宮田村の3保育園卒園式

宮田村の3保育園は23日、卒園式を行なった。元気にたくましく育った117人が、思い出を胸に巣立ちの春を迎えた。

そのうち中央保育園は46人が卒園。友達と遊んだり、競ったり、時には教えあったりした楽しかった園の生活を振り返り、全園児が1人づつ発表した。

保育証書を受け取り、保護者のもとへ。「今までありがとうございます」と感謝し、涙がにじむ保護者にギュッと抱きしめられた。

関礼子園長は「子どもにとって家庭が一番の支え。親子一緒に困難を乗り越えてください。早寝早起き、朝ご飯をしっかり食べて、自分の足で学校へ通ってね」と、新たな生活が始まる若い親子を激励した。 -

西春近北保育園で増改築園舎の完成見学会

統合に伴う増築・造成工事を進めてきた西春近北保育園で21日、完成した園舎の見学会があった。同園の保護者や地元住民などが多数訪れ、広く明るくなった園舎を確かめた=写真。

4月から西春近中央保育園と統合する同園では、新体制に対応すべく昨年から増設工事に着手。年長、年中園児が使う約220平方メートルの保育室をはじめ、リズム室、ボイラー室、トイレなどの増築を完了した。

今回新たに設置した保育室には間仕切りを設置。地元の森林から間伐した杉を柱や腰板として活用するなど、県産材の利用にも積極的に取り組んでいる。また、リズム室と未満児室にはペレットボイラーを使った床暖房を完備。増築事業費とボイラー導入費は合わせて約9300万円となる。

今後は、約50台分の駐車場整備と園庭の拡大、園児らが使用する畑の整備などを順次進めていく。事業費は約770万円。

この日見学に訪れた保護者は「とてもきれいに、遊戯室も広くなった。工事をしていてずっと遊べなかったが、これからは遊べるので良かったと思う」と話していた。

4月から同園には約100人の園児が通園することとなる。

25日は富県南部保育園の見学会もある。時間は午前9時縲恊ウ午。 -

駒ケ根市内の5小学校で卒業式

駒ケ根市内の5小学校で22日、一斉に卒業証書授与式が行われ、計356人の卒業生が6年間通い慣れた学び舎を巣立った。

赤穂小学校(高野普校長)では卒業生120人が晴れの卒業式に臨んだ。普段と違う少し大人っぽい洋服に身を包んだ卒業生らは壇上に上がって一人一人高野校長から卒業証書を受け取った。

壇上に並んだ卒業生らは向かい合った在校生らとともに『卒業の歌』を合唱。保護者席ではハンカチで目頭を押さえる母親の姿があちこちに見られた。

高野校長は式辞で「皆さんが懸命に行事や活動に取り組んできた姿に支え合い、学び合うことの素晴らしさを感じた。卒業生に『和』の言葉を贈りたい。自分と友の心を信じて前に進んでほしい」と激励の言葉を贈った。

在校生らの拍手に送られて退場した卒業生はようやく緊張から解放され、友達同士で晴れやかに笑い合っていた。 -

駒ケ根市の教職員人事異動

駒ケ根市内小中学校の転退職教職員は次の皆さん(カッコ内は新任校)。

◇赤穂小▽教諭=唐沢好三(辰野東小)米山隆美(辰野東小)伊藤正通(伊那西小)横山英志(赤穂中)北沢淳子(県伊那養護学校)関島浩志(松川中)五十嵐啓一(長野市立芋井中)▽技師=池上和恵(茅野市立永明中)▽講師=中沢博和(新規採用・長野市立裾花中)米田真也(新規採用・東御市立北御牧小)原葉子(新規採用・小諸市立水明小)

◇赤穂東小▽校長=熊谷正(飯田市立旭ケ丘中)▽教諭=橋爪久人(県伊那養護学校)小田切宏久(宮田小)濱口みさと(千曲市立八幡小)徳武清花(松本市立菅野小)▽講師=長谷川晶子(富県小)▽非常勤講師=河野滋夫(退職)曽根原千穂(新任・喬木村立喬木中)

◇赤穂南小▽教諭=北沢幸雄(南箕輪小)山岸祥子(西春近南小)西沢浩(中条村立中条小)星野圭子(高遠北小)児玉明聡(松本市立大野川小)▽講師=桃沢敏郎(東春近小)▽主査=木下真由美(中川東小)▽非常勤講師=座光寺智子(講師・赤穂南小)

◇中沢小▽教頭=酒井照明(校長・西春近北小)▽教諭=原茂(美篶小)眞島寿浩(県飯田養護学校)北村美加(安曇野市立堀金小)▽非常勤講師=伊藤みつ子(退職)北原志佳(宮田小)岡崎節子(赤穂東小)

◇東伊那小▽教頭=南波洋子(喬木村立喬木第二小)▽教諭=下島弘子(高遠小)▽主事=眞島典子(飯島小)

◇赤穂中▽校長=諏訪博(退職)▽教諭=池口正博(教頭・天龍村立天龍中)仁科俊彦(箕輪中)亀井政昭(県伊那養護学校)宮下誠士(箕輪中)中村志保(南箕輪中)久保田徹(塩尻市立丘中)笹野麻里子(松本市立開成中)▽講師=宮下英昭(伊那東部中)東方秀俊(飯田市立緑ケ丘中)中山弘樹(辰野西小)平沢崇(退職)上久保有子(松本市立鎌田中)田中さくら(退職)▽主事=津田由美子(松本市立大野川小・中)

◇東中▽教頭=山浦忍(小海町立北牧小)▽主幹=滝沢きぬゑ(退職)▽教諭=桂本真治(内地留学・愛知教育大)花岡陽(塩尻市立塩尻中)▽講師=日岐秀明(退職)北原康弘(新規採用・東御市立東部中)石井さやか(新規採用・東御市立田中小) -

宮田小1年生、東保育園卒園児にパンジー贈る

宮田村宮田小学校1年生が育てたパンジー。4月から一緒の学び舎に通う東保育園の年長園児にプレゼントした。

1年3組と年長ふじ組は、落花生の栽培、収獲などを通じて1年間交流。土に親しみ心のふれあいも深めてきたが、その縁もあって一人ひとりにパンジーが届けられた。

23日の卒園式には会場に飾られ、各自持ち帰る予定。お兄さん、お姉さんの心からの贈り物を胸に、保育園を巣立つ。 -

【津軽三味線・日本民謡師範 高坂晴駒さん】

小さな体に構えた三味線から圧倒的な迫力で太く、力強い音がほとばしり出る。ばちが激しく糸に叩きつけられ、左手の指は目にも止まらぬ素早さでいそがしく棹(さお)の上を踊り竏秩B魂を体ごと揺さぶるような津軽三味線の魅力を多くの弟子たちに伝え続けている。教室には80歳のベテランも通い続けているが、このところ若い弟子も増えてきた。中には小学生もいて将来を楽しみにしている。

◇ ◇

津軽三味線は普通の三味線よりも棹が太い。しっかりとした芯のある音を出すためにばちも大きく、重い物が使われる。

「弾くのに力が要るから構えから違う。だからけっこう疲れて大変なんだけど、それだけに満足感も大きいですよ」

三味線を始めたのは30年ほど前。

「民謡がとてもはやったころでね。友達と民謡の会に入ったら会員の中に三味線のできる人がいて、その音色を聞いてどうしても弾いてみたくなったんですよ」

手ほどきを受けてみると、筝をたしなんでいたこともあって抵抗なく楽しく上達でき、ますます三味線が好きになった。

数々の民謡を弾いているうち、時折耳にする津軽三味線の音色にいつか深く魅せられるようになった。

「普通の三味線の音色はシャン、シャン竏窒ニいう繊細な感じ。それはそれで大好きなんだけど、津軽はまた全然違う。心に響くような迫力があってそこに強くひかれました」

高名な小野寺晴山師範の教えを求めて諏訪の教室に通いつめ、厳しいけいこを重ねて腕を磨いた。

◇ ◇

「津軽は何といっても大きな音が大切。強い力で弾かないと聴く人に心が伝わらないからね。以前は怖いもの知らずでよく1人で演奏したけど、今はちょっと嫌ですね。せめて3人くらいで弾かないと迫力が出ないから」

三味線を弾く一方で唄のけいこのため東京に長く通っている。

「もう11年になるかな。三味線は本来は唄の伴奏楽器だから唄はとても大切なんです。三味線、太鼓、尺八がそろってこそ伝統ある日本の民謡ですからね」

「弾いてきて気持ちいいのはね、20人くらいで弾いて音がきれいにそろった時。その瞬間は本当に楽しくて幸せな気持ちになります」

(白鳥文男) -

小学校卒業式

中川村の2小学校で20日、卒業式が行われ、それぞれ思い出深い学びやを後にし、新たな世界に飛び立った。

中川東小学校(久保村和子校長)では38人がパンジーやプリムラが飾られた花道を通って、ひな壇にそろった。

久保村校長は卒業生一人ひとりに卒業証書を手渡し「児童会や学校行事で常にリーダーシップを発揮し、下級生に温かく接し、心を1つに活動した」と卒業生の校内での姿に触れ「大きな夢を抱き、未来に飛び立つが、これまで以上に勉強やスポーツに力を発揮し、悔いのない充実した日々を送ってほしい。自信と希望を持ち、心豊かにたくましく歩んで」とはなむけの言葉を贈り、門出を祝った。

在校生は「仲良く遊んでくださった6年生のお兄さん、優しく世話してくださった6年生のおねえさん、ご卒業おめでとう」と呼び掛け、巣立つ6年生に感謝し、歌で卒業を祝福した。卒業生は「今こそ飛びたとう、未来を信じて、若い力を信じて、広い広い大空に」と、巣立ちの決意を歌声に込め、会場いっぱい響かせた。

西小学校では30人が巣立った。 -

光前寺の「十王図」県宝指定へ

駒ケ根市の古刹光前寺(吉沢道人住職)が所蔵する「絹本著色地蔵十王図」(けんぽんちゃくしょくじぞうじゅうおうず)=写真=が県宝に指定されることがほぼ確実な見通しとなった。県教育委員会の諮問を受けて11月から審議してきた県文化財保護審議会が19日に指定を答申した。正式決定は4縲・月の定例教育委員会での審議待ちだが、県担当者は「答申結果がくつがえることは通常あり得ず、まず間違いない」としている。知らせを聞いた吉沢住職は「ありがたいこと。今後は管理をよりしっかりするよう気を引き締めなければならない。何らかの機会をみて一般にも公開していきたい」と話している。

「絹本著色地蔵十王図」は地獄で死者を断罪する閻魔王など十王を描いた10幅と、亡者を救済する地蔵を描いた1幅の全11幅。室町時代以前の作と伝えられるが、作者など詳細は不明。十王は古くから民衆に恐れられ、信仰の対象となってきた。 -

170年の伝統今も堅く「伊勢太々講」

宮田村北割区の小林義文さん(80)宅で17日、約170年前の江戸・天保年間から続く「伊勢太々講(いせだいだいこう)」があった。同区と南割区の36戸が加わり講を組織しているもの。今年も2人の代参が2月に三重県の伊勢神宮を参拝してお札を持ち帰ったが、この日はその報告と神事、お札を配って各家庭の健康と繁栄、地域安全などを祈った。社会情勢の変化により次代へつなぐ難しさもあるが、伝統で今も堅く結ばれている。

庶民が自由に旅行できなかった江戸時代。宮田村内でも代参人を設けて巡拝信仰する「参詣講」が、旧部落ごとにできた。

宮田村誌によると、秋葉講(静岡)戸隠講(長野)三峯講(埼玉)金桜講(山梨)などがあり、その中のひとつが「伊勢太々講」。

太平洋戦争末期の一時期を除いて、代参による参拝は休むことなく、社会が変容して個人参拝が主になった現在も、36戸が伝統を守り受け継いできた。

神事や祝宴の準備をする幹事役の「宿仲間」は4戸、代参は2戸で当番制。会場も宿仲間の自宅を提供し、毎年変わる。

この日は17人が出席し、代参の牧田正博さん、牧田千春さんが報告、2礼2拍手1礼して献杯。宿仲間が用意した心づくしの料理に舌鼓を打ち談笑した。

出席者は60歳以上が大半だったが「大切に続けていかなければ」と宿仲間のひとり小林彦雄さん。

来年の代参となった浦野広さん(50)は、先輩から講についての話しを聞き、熱心にメモ取りながら「先祖代々の伝統を継承するのも我々の責務。私たちの代でつぶさないよう、地域の繁栄にもつなげたい」と話した。 -

宮田小卒業式、115人が巣立ちの春

宮田村宮田小学校は20日、卒業式を開いた。全校児童が歌で心を通いあわせ、卒業生115人の門出を祝った。

卒業生と在校生が向き合い、学年ごとに惜別の合唱。「6年生の頑張っていた姿を私たちはずっと忘れない」「6年生が教えてくれた強い心とやさしさを忘れず、僕たちも立派になります」と祝福した。

卒業生はその贈る言葉をかみしめながら、心ひとつに小学校生活最後の合唱。

全校の仲間や教職員、地域、そして保護者への感謝の気持ちを音楽に乗せ、清らかな歌声を響かせた。

野溝和人校長は「自分の可能性を信じ、希望を持って新生活に臨んでください」と激励した。

教職員に見送られ、成長した姿で母校をあとにした卒業生。希望と自信に目を輝かせた表情は春光に照らされ、キラキラと光っていた。

2710/(月)