-

東伊那郵便局でスタジオイマイ絵画作品展

駒ケ根市東伊那にアトリエを構える造形作家今井由緒子さんが主宰する絵画教室「スタジオイマイ美術研究室」の受講生らの作品展が同市の東伊那郵便局(小林敏明局長)ロビーで22日まで開かれている。駒ケ根市と伊那市に住む受講生5人がバラやフジなどの花や風景をモチーフに思い思いに描いた油絵、水彩画やちぎり絵などの作品6点を展示。訪れた人たちは待ち時間などに作品に目を向け、1枚1枚じっくりと見入っている=写真。

今井さんは東京芸術大彫刻科卒。各地で展覧会を開催するなど首都圏を中心に活躍中。96年には駒ケ根高原にモニュメントを制作、設置している。 -

箕輪の伝説の大型紙芝居

せせらぎ会が箕輪東小で読み聞かせ

箕輪町の箕輪東小学校で12日、読書週間の行事で、朗読ボランティアの箕輪町図書館サークル「せせらぎ会」が、箕輪町の伝説を紹介する大型紙芝居を全校児童に読み聞かせた。

町郷土博物館が10、11月に開いた特別展「みのわの伝説」の関連行事で、せせらぎ会がみのわの伝説を紙芝居で紹介していたことから、児童に地元の話を紹介してほしい-と依頼した。

せせらぎ会の来校は初めて。会長ら5人が「あばれ天竜」「八乙女物語」の2作品を読んだ。児童は、町内の八乙女地籍の名前の由来の話などにじっと聞き入った。

読書週間は11日から19日まで。図書委員会のパネルシアター、母親文庫の劇などの企画があり、毎朝の読書や家庭読書にも取り組んでいる。 -

箏の音色に、園児うっとり

宮田村中央保育園(関礼子園長)で14日、保護者らの有志2人が園児に箏の演奏を聞かせた。アニメやクリスマスソングなど耳なじみの多彩な内容で、園児たちが伝統楽器の美しい音色に親しんだ。

園児の母親である岩永裕子さん=町3区=が、関園長から打診を受けて快諾。指導者の唐澤博子さん=伊那市=とともに同園を訪れ、清らかな箏の音色を響かせた。

となりのトトロや大きな古時計、クリスマスにちなんだジングルベルなど5曲を演奏。

子どもたちは琴の音にあわせて一緒に口ずさみ、体も動かした。

「きれいな音だった」と園児たちは大喜び。特別に箏もさわらせてもらい、弾き方を教わる姿もあった。

岩永さんと唐澤さんは「難しい曲だけではなく、こういう世界もあると知ってもらい、興味を持ってもらえたら」と、目を細めた。

関園長は「保育園で箏を演奏してもらうのは始めて。子どもたちの良い経験になった」と話した。 -

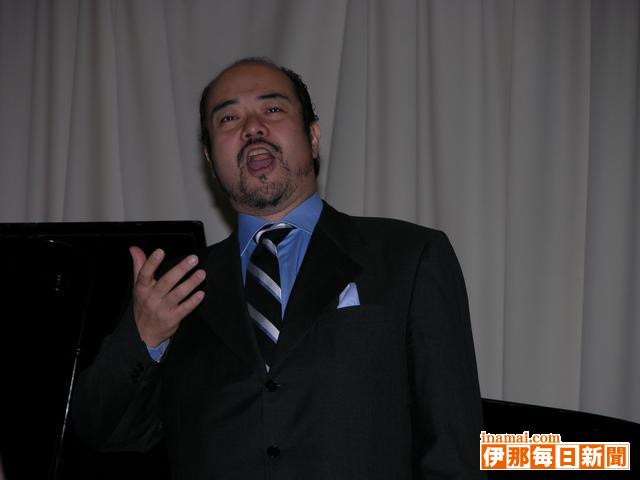

【オペラ歌手 佐野成宏さん】

・ス光り輝く声・スと賞賛されるテノール歌手。世界の各地でオペラやコンサートに出演するなど、多忙な日々を送っている。

「時差ぼけもあるし疲れる。でもやりがいがあって楽しいし、舞台に立って拍手をもらうと疲れも吹き飛ぶ。舞台は生きがいというより人生そのものですね」

◇ ◇

11歳の時、心臓病の手術のため入院していた松本市の信大病院でクリスマス・コンサートがあった。

「プロではなく学生だったと思うが、そのバイオリンの演奏を聴いているうちになぜか涙が込み上げてきて止まらなくなった。病気で不安だったせいもあるかもしれない。でもそれまでにない大きな感動を受けた。音楽が心に語りかけてきた初めての経験だった」

中学2年から合唱部。赤穂高校でも声楽部長を務めたが、卒業後は東京経済大に進んだ。

「家業の燃料店を継ぐつもりだったから。親は大学時代は人生を見極めるための時間だと言ってくれたので、気楽な学生生活を送れた」

学内の合唱部のほか、武蔵野合唱団にも入団していたが、ある時、指導していた指揮者の小林研一郎さんが不意に練習を止めて指差し「君は今何をしているの?」と聞いてきた。

「経済の勉強です」 「そうか…。経済なんかやめて音楽をやった方がいいね」

それまでは好きな歌を楽しんでいただけだったが、音楽という職業も選択肢にあるのだ竏窒ニ気づかされた瞬間だった。

それでもプロを目指すまでには思い切れず、大学はそのまま卒業した。しかしその後、本格的に声楽を勉強しようと決意し、東京音大専修コースを経て東京芸術大声楽科に入学。卒業後はさらにイタリアに留学した。

「本場のレッスンで今までやってきたことが通用するどうか不安だったが、発声は良いと言われ、少し自信がついた。一方で、もっと勉強しないと全然駄目だということも分かった」

アリアを歌う際「音と音がつながらない」と指摘されたのだ。

「レガートというが、言葉をもっとしゃべりのようにスムーズに歌えと言われた。それが難しくてすごく苦労した」

イタリアに住み、腰を落ち着けて練習したが、習得にはその後1年、2年とかかった。

「イタリア語が話せるようになると自然に言われたことが分かるようになってきた。やっぱり本場で勉強することは大切だな、とよく分かりました」

◇ ◇

「幸せだったのは意外とスムーズに自分の道を見つけることができたこと。こんな時代だから夢を持てないという声も聞くが、夢って実は意外と近い所に転がっているんじゃないか。どんなことでもいいから夢を持っていることは大事だと思う。今の夢は超一流のオペラ歌手になること。音楽にはこれで満足ということはない。次から次へと目標を立てながらやっていきたい」。

来年5月23日には駒ケ根市文化会館でコンサートを開く予定。世界で活躍する・ス光り輝く声・スが故郷に錦を飾る。

(白鳥文男) -

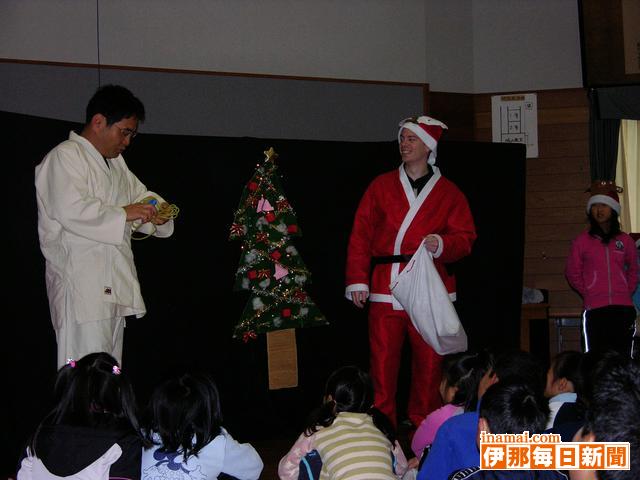

箕輪南小で職員劇

箕輪町の箕輪南小学校で12日、読書旬間行事の一環で、職員劇があった。本「もりのクリスマス」を南小バージョンにしたオリジナル「南小のクリスマス」を熱演し、児童を楽しませた。

本を読むだけでなく活用する方法の一つとして劇化することを紹介する目的もある職員劇。職員の個性を生かした台本で、“ニック先生とゆかいな仲間たち”が出演した。国際交流員のニコラス・キンレッドさんがサンタクロースを演じ、先生たちに運動するためのタイマー、赤い目に効くニンジン、眼鏡などをプレゼント。楽しいせりふや動きに児童は笑いながら見入っていた。

劇の前後はニュース番組仕立てで、6年生が協力し、ニュースキャスターや劇中のコーラスなどを担当した。

南小の読書旬間は15日に始まる。校内には読書歴、親子ですすめる本、手紙、制作した本の帯、「椋鳩十」シリーズから自由に選んだ本の感想文など、各学年ごとに工夫を凝らしたテーマで展示発表している。 -

伊那西高校の文芸部4人が全国高等学校文芸コンクールで優良賞に入賞

全国から2万4152点の文芸作品が寄せられた第21回全国高等学校文芸コンクール(全国高等学校文化連盟主催)でこのほど、伊那西高校文芸クラブの4人の作品が優良賞となった。応募総数が1万点以上あった俳句部門で入賞した3年生の唐木まなかさんと、詩部門で入賞した部長の蔡●さんが全国で表彰を受けるのは2度目。表彰式を23日にひかえ蔡さんは「それぞれレベルの部門でレベルの高い人たちが集まってくる場にまた行くことができるのは嬉しい」と笑顔を見せた。

4人の作品は県のコンクールで入賞した後、全国コンクールへ送られていた。

2年生では県のコンクールで最優秀賞となった下平恵さんが短歌部門で、春日千香子さんが詩部門で初入賞。「作品をつくる時は賞に入る入らないは考えていないので驚いた」「全国コンクールに出したことを忘れていたので、受賞はすごく嬉しい」と、それぞれに喜び語る。

俳句部門で入賞した唐木さんの作品「畦焼きの匂いをまとう家路かな」は、生活の中で感じたことをありのままに17音で表現したことなどが評価された。

顧問の伊藤あけみ教諭は「3年生には最後の思い出になるし、2年生には良いステップになる。作品づくりを通じてものの見方も変わってくると思う。そういう見方を大切にしてほしい」と語った。 -

大田切育成会が座禅会

宮田村大田切区の青少年健全育成会は10日早朝、年末恒例の座禅会を北割区の真慶寺で開いた。子どもから大人まで約30人が参加。心を静め、自分と向き合った。

座禅を組み精神を統一。無心の時間を過ごした。「心が洗われた」と参加者。子どもたちも普段にはない・ス静・スの世界を体験し、自身を見つめ直した。

境内の清掃も行ない、朝粥で朝食。心も体も晴れやかに、1年を締めくくっていた。 -

こども相談員新設、子育て支援充実に

乳幼児医療費負担も小学3年生まで引き上げへ宮田村議会12月定例会一般質問は12日開き、受診1回につき300円を超える乳幼児医療費について全額行政が負担する対象年齢を来年度村が独自に、小学校3年生まで拡充する考えを清水靖夫村長が明らかにした。子育て支援は同村政が重点施策として掲げるが、来春教育委員会に設ける「こども室」には、子どもと保護者の悩みなどに専門的に応じる「こども相談員」を配置する考えもあわせて示した。

就学前の乳幼児についての医療費は村と県が半額づつ負担。村は今年度から独自に小学校1年生まで対象年齢を引き上げて、村費で負担している。

村によると現在、上伊那地方で3年生までを対象にしているのは飯島町、箕輪町、南箕輪村、中川村の4町村。

こども相談員は、関連業務の経験者を新規に採用する予定。

保育から小中学校の教育まで一貫した窓口として新設する「こども室」の発足と同じく、来年4月から業務を開始する。

勉強や学校生活の悩み、心の問題、健康上の不安など、園児、児童、生徒、そして保護者のあらゆる相談に乗る。

一般質問の答弁で新井洋一教育長は「住民の皆さんのこども室に対する期待は高く、応えられるよう取り組んでいく」と話した。

また、村教委は宮田中学校でいじめとみられる事例が本年度は2件あったと報告。新井洋一教育長は「いずれも指導の中で解決している」と答弁した。

昨年度は同中で4件あったとも示し、宮田小学校では昨年度1件、本年度は現在までに事例がなかったとした。 -

人気絵本作家飯野和好さんが読み語り

南箕輪村民センターで10日、人気絵本作家飯野和好さんの「おっと、痛快読み語りの旅でぃ、南箕輪宿」があった。親子連れなど約250人が集まり、飯野さんの語りに耳を傾けた。

飯野さんは、絵本「ねぎぼうずのあさたろう」などの著者として知られる。

まわしがっぱに、三度笠で旅に出る主人公あさたろうにちなみ、飯野さんも同じ衣装で登場。伊那市の読み聞かせグループ「パパ’Sプロジェクト伊那」メンバーとチャンバラを繰り広げ、会場を沸かせた。

飯野さんは「本はいろんなことができる。その人によって読み方ができる楽しいもの」と話し、絵本「ねぎぼうず竏秩vをスクリーンに写し出しながら浪曲調の語りで観客を引きつけた。 -

新山小を考える会が市に活動計画提言

伊那市の新山小学校などの存続を願う住民の集まり「新山保育園・小学校を考える会」(若林敏明会長)は11日、市に対し、地区の保育教育にかんする今後の活動計画を提言し、問題解決に向け、行政と協働して考えていく体制を構築することを要請した。

児童数減少で「適切な時期に統合など」との方針を示した市に対し、存続を危ぶむ住民らが9月に会を発足。これまでに連続したワークショップのほか、住民フォーラム、住民アンケートなどを実施し、対策を区民らで協議してきた。

提言した今後の活動計画の内容は、(1)地域の合意形成(2)児童数を減らさない努力と増やす方策(3)自然豊かで小規模校という環境を生かした魅力ある保育教育の実践竏窒ネどの柱で構成。これらの活動を進め、一定の児童数を確保していきたいとしている。

市教育委員会など関係各課の関係者との非公開の話し合いの後、若林会長は「担当関係者らと率直な意見交換ができたが、それぞれの対策が簡単に解決できる課題でないことが分かった。今後も協議してもらえることは確約した」とした。

会は来春、活動計画の一つである、授業や時間外(放課後)の保育・教育を支援する地域住民らによる組織「新山子どもサポーター会議(仮称)」を立ち上げてる考え。「課題を解決する力は住民の結束力と実践活動が一番重要」と話している。

今後の活動計画を関係各課へ報告する若林会長(中央) -

宮田中生徒が総合学習の成果発表

宮田村の宮田中学校は8日、1年間の総合学習の成果を全校や地域に向けて発表する「表現し伝えるプラムデー」を村民会館ホールで開いた。地域などに目を向けて調査、体験してきた生徒たち。地元の人との交流で芽生えた・ス郷土愛・ス、仲間との協力で再認識した友情の大切さなど、机上の勉強では得られない貴重な体験をステージ上で報告した。

今年度同校の総合学習(プラムタイム)は、各学級でテーマを決め実施。地域との交流、人との関わりに主眼を置いた取り組みが大半で、その成果をまとめてこの日に臨んだ。

ふれあいをテーマにした2年3組の「ものづくり班」は、生徒自ら出演するオリジナルの学園ドラマを製作し上映。

撮影時に意見の衝突もあった力作で、その苦労が映像を通じて友人を想う気持ち、団結する大切さとなって現れた。

「宮田村を売りだそう」をテーマに取り組んだ2年2組は、地元の特産品を使って新しい料理開発に挑戦。

交流した生産者の苦労、こだわりを報告し、実際に料理にすることで感じた郷土の豊かさ、地元への愛着を言葉にして発表した。

将来について考えた3年1組。各市町村役場をまわって市町村合併について調べた班の女子生徒は「将来は分からないが、合併せずに村を発展していってほしい」と締めくくった。

会場には多くの村民や保護者が足を運び、発表する生徒たちの姿に目を細めた。 -

地域の伝統をテーマとした創作劇、1月の講演に向けて準備が進む

伊那芸術文化協会は1月21日、地域の伝統文化を題材とした創作劇「伊那の方言劇・やきもち踊りとざんざ節縲怎Lンニョンニョ縲怐vを、伊那市の生涯学習センターで公演する。松山光事務局長は「自分たちの町の伝統芸能を分かり易く伝える舞台劇。若い人からお年寄りまで、多くの人に来場してほしい」と呼びかける。

さまざまな伝統文化の保存会が高齢化する中、若い人にも楽しく分かり易く地域の伝統文化を知ってもらおう竏窒ニ、昨年から初めた取り組み。「羽広の獅子舞をテーマとした昨年は、約300人が来場し、好評を得た。

今年は県の無形文化財民俗資料に指定されている伊那市山寺区の奇祭「やきもち踊り」と、長谷入野谷地域に伝わる伝統芸能「ざんざ節・キンニョンニョ」をテーマに、約1時間の舞台を企画。芸文協のスタッフが書きおろした台本を、県伊那文化会館の付属劇団「南信協同」が演じる。語りにはSBCアナウンサーの久保田祥江さんを迎えるほか、演技中にそれぞれの保存会メンバーによる演舞があるなど、充実した内容となっている。

現在は本番に向けて、台本の練り込みをしながら、演技練習が始まっており、12月に入ってから整理券配布も開始している。

当日は入場無料(ただし、整理券が必要)。開演は午後1時(会場は午後12時半)。

問い合わせ・申し込みは伊那市生涯学習センター(TEL78・5801)へ。 -

箕輪南小で地域のお年寄りとの交流会

箕輪町の箕輪南小学校は5日、地域のお年寄りとの交流会を開いた。地域の伝統文化を次世代に受け継ぐ機会を-と毎年開く会で、学年ごとにしめ縄や、たこ作りなど、お年寄りに教わりながら一緒に楽しんだ。

伝統文化や生活の知恵などを子どもに伝えてもらうと同時に、交流を深めながら子どもの顔も知ってもらい、地域で育ててもらおうと計画。

1・2年生はすいとん作り、3・4年生はたこ作りとたこ揚げ、5・6年生はしめ縄作り。児童の祖父母や地域のお年寄り24人が来校し、学年に分かれて交流した。

1・2年生は学級園で育てた大根や人参を使って、すいとんを作った。お年寄りと一緒に児童が野菜を切ったり、すいとんの作り方を教えてもらった。福与区の敬老会でダンスを披露したときの“おひねり”で買った肉も加え、味付けはしょう油と味噌で、各班ごとに味の違いが楽しめるすいとんが出来上がった。児童はできたてのすいとんを何杯もお代わりしてお腹いっぱい食べた。

2年生の児童の祖母、那須サチ子さんは、「女の子たちが包丁を使うのが上手だった。いつも畑ばかり行ってるから、交流会はとても楽しい」と話していた。 -

旭光カメラクラブ写真展

56年の歴史を持つ旭光カメラクラブ(吉村昇代表、13人)は「2006旭光写真展」を10日まで駒ケ根市立博物館で開いている=写真。上伊那在住の会員11人がそれぞれの思いを込めてこの1年間に撮影した作品35点が展示されている。いずれも自然の風景や花、人物などが見せる一瞬の表情を見事に切り取った力作ぞろい。

訪れた人たちは作品の美しい色彩と描写に感心した様子で、近寄ったり離れたりしながらじっくりと見入っていた。

午前10時竏柱゚後6時(最終日は午後5時)。入場無料。 -

信大農学部 ISO14001認証取得登録証伝達

南箕輪村の信州大学農学部で7日、国際規格の環境マネジメントシステムISO14001認証の登録証伝達式があった。教育・研究機関として「エコキャンパスづくり」を推進し、地球環境保全につなげる。信大での取得は工学部、教育学部に次ぐ。国立大学の農学部としては初めて。

環境方針では、エコキャンパスの構築を通じ、環境マインドを持った人材を養成するとともに、循環型社会の実現に貢献するための教育研究活動を推進するを基本理念にすえる。教職員、学生、生協職員920人の協力で、ごみの分別、間伐材を利用した掲示板の製作、ごみ拾いなどのエコプロジェクトの展開、学生環境ガイダンスなど継続しながら改善していく。

伝達式で、日本環境認証機構(JACO)の伊藤信久社長が唐沢豊農学部長に登録証を手渡した。

環境教育の先導的な役割を果たすことに期待する。

信大は全学部での認証取得に向け、文部科学省の「特色ある大学教育支援プログラム」(04縲・7年度)に採択され、農学部は、ごみ置き場や有機溶剤保管庫などの改修、環境管理マニュアルの制定、内部環境監査員養成セミナーの開催、環境ISO学生委員会の発足などに取り組んだ。 -

箕輪西小購買福祉委員会

グループホーム訪問

箕輪町の箕輪西小学校購買福祉委員会(8人、柴聖人委員長)はこのほど、上古田にあるグレイスフル箕輪のグループホームを訪問し、お年寄りと交流した。

委員会活動でグループホーム訪問を年2回計画。今回が6月に続き2回目。委員会の時間や休み時間に交流の準備をしてきた。

児童はお年寄り14人の前で、「めぐろのさんま」「ブレーメンのおんがくたい」など絵本の読み聞かせや、大型紙芝居を発表した。

折り紙で作ったクリスマスツリーを披露し一人ひとりに船や鶴、「いつまでも長生きしてください」などの手紙を入れた小箱を贈った。学校で作った大根もプレゼントした。

柴委員長は、「だんだん寒くなりますが、かぜなどに注意して、ますますお元気でお過ごしください」とあいさつ。ホームを代表して男性が、「長生きしてという手紙をもらって、とてもうれしい。私達も一生懸命やるので、皆さんも頑張って」とお礼の言葉を述べた。 -

【カミカミマシーンを発案 赤穂南小養護教諭 安富和子さん】

今年、県内で初めて第45回全日本学校歯科保健優良校表彰(日本学校歯科医会、日本学校保健会主催)で最優秀校に認定され、文部科学大臣賞に輝いた赤穂南小学校。現在に続く活動の原点となった文部科学省「歯と口の健康づくり推進校」の指定と時を同じくして01年に着任して以降、学校挙げての取り組みの中心として活動してきた。

さまざまな取り組みにより、虫歯のない児童の数は2000年度まで10%前後だったが、06年度には30%近くまで増えた。

「成果が表れたのは児童、保護者、教職員、地域が連携して取り組んだからこそ。歯科校医の横田先生、菅沼先生の努力のおかげです」

◇ ◇

数年前、教室で児童らとともに給食を食べていると、うまくかめない子、飲み込めない子がいるのに気がついた。かむ力を測定してみたところ、やはり低い傾向が見られた。

歯の日に学校を訪れた歯科校医の先生が給食を食べ、「かみ応えがない」と口にするのを聞いてはっとした。

「この状況を何とかしなくてはいけない竏窒ニ考え、かむ回数をカウントする器具はないかとあちこち探し始めたんです」

相談したある大学では「150万円ぐらいかかってもよければできるかもしれない」…、「ビデオに撮って後で回数を数えたら竏秩vなどと言われてがっかりしたが、駒ケ根工業高校が近くにあることを思い出して相談を持ちかけたところ、同校の高田直人教諭が開発に協力してくれることになった。

アイデアを出し合い、多くの施行錯誤を経てでき上がったのが「カミカミマシーン」。あごに装着すると、かんだ回数が数字で表示される。材料費は約3千円。

「子どもたちも楽しみながら競い合うようにしてたくさんかんでいます。回数も大切ですが、かむことの大切さを意識するきっかけになってくれたのがうれしい」

マシーンを経験したのは全校児童の3分の1。未経験の児童から「早くつけて」と催促されるなど引っ張りだこだ。

まだ改良の余地があるが、近い将来の商品化を目指しているという。

「小学生だけでなく、離乳食を終えてかみ始める時期の子どもたちに使ってもらったらもっと効果が上がるんじゃないかと考えています。大人に対しても肥満予防のほか、寝たきりの高齢者のリハビリなどにも使えると思いますよ」

◇ ◇

高校の時、担任に「向いているんじゃないか」と勧められたのがきっかけで目指した養護教諭。

「この仕事に就けて良かった。歯の指導を通じて、子どもたちには体全体の健康に目を向けられる大人になってほしいと願っています。歯は取り組みの成果がはっきり出るから子どもたちにも分かりやすいんです。何でも一生懸命やれば、ほかのことも良くすることができるんだ竏窒ニ気がつくきっかけになってくれればうれしいですね」

(白鳥文男) -

南箕輪南部小2年生が老人ホーム訪問

南箕輪村の南部小学校2年生(24人、清水真由美教諭)は6日、南箕輪老人ホームを訪問した。合唱奏を発表し、お年寄りと手遊びや風船バレーで楽しく遊んだ。

2年生は学級活動の一環で、おじいさん、おばあさんに皆の学習を見てもらい、一緒に遊ぼうと、1年生のときから定期的に老人ホームを訪れている。

この日は、音楽会で発表した合唱奏「ぼくらはたんけんたい」を披露。野菜栽培やカレー作りなどの活動を歌やピアニカ演奏で元気いっぱいに発表。お年寄りは笑顔で発表を見て拍手していた。

グループに分かれて自己紹介し、お年寄りの名前や好きな食べ物を聞いて話した後、おちゃらかほい、お寺のおしょうさんなどの手遊びを児童がやり方を説明し一緒に遊んだ。 -

教育委員会功労表彰は前教委や村誌編さん刊行委員ら11人

中川村教育委員会は4日、基幹集落センターで06年度教育委員会功労者表彰式を行い、前教委の芦沢恵子さんら10人に功労表彰を、絵画寄贈の松沢三郎さんに感謝状を贈呈した。

松村教育委員長は受賞者の功績を紹介しながら「教育委員や村誌編さん刊行委員として、教育行政に多大な貢献をした。また、村文化センターに絵画を寄付していただいた」と受賞者に敬意を表し、それぞれに表彰状を贈り、感謝した。

受賞者は「教委として、子どもたちの笑顔に接することができ、充実した8年間だった」「村誌に関わらせていただき、勉強になった」とそれぞれ、感想を交えてあいさつした。

表彰者は次のみなさん(敬称略)

◇功労表彰▽芦沢恵子=教育委員2期8年間、うち委員長職務代理6年間、村誌編さん刊行委員8年▽竹沢徳光=公民館文教部長7年、公民館運営審議会委員12年▽宮崎正彦=10年間体育指導員▽橋本泰寿=8年間村誌編さん委員民俗部門主任▽橋沢薫=同近代・現代部門主任▽北沢正美=同原始・古代部門主任▽小池嘉雄=同中世・近世部門主任▽湯沢正範=同編集委員長、監修部門主任▽寺平宏=同自然部門主任▽大場英明=同自然部門主任

◇感謝状▽松沢三郎=中川文化センターに絵画寄付 -

大豆の収穫、西小3年

中川村の中川西小学校3年生(片桐操教諭、20人)は30日、体育館北の畑で大豆の収穫作業をした。作業は畑の持ち主、座光寺喜久司さんや保護者に教わりながら、木は枯れ、しっかりと実が入った大豆を根ごと抜き取り、わらで束ねた。

中にははぜて、豆が土の上に転がったり、さやからのぞいている物もあり、子どもたちは慎重に作業を進めた。

束にした大豆は「重い、重い」と言いながら、旧校舎に運び込んだ。大豆を抜いた後、雑草や枯草なども取り除き、畑をきれいにしたり、土に落ちた豆を「もったいない」とひと粒ひと粒拾い集めていた。

昨年初めて、生活科の学習で大豆づくりを体験した同学年は、「広い畑で大豆を作ろう」と2アールの畑を借り、6月に種まき、2人ずつ畝(うね)を決めて、草取りなど管理し、収穫の時期を迎えた。10日は豆たたきの予定。

) -

赤穂南小「歯の表彰」祝賀会

第45回全日本学校歯科保健優良校表彰で最優秀校に選ばれた駒ケ根市の赤穂南小学校(下平達朗校長)は2日、受賞の報告会と祝賀会を駒ケ根市のアイ・パルいなんで開いた。歯科校医、PTA、教職員など関係者約50人が出席し、晴れの受賞の喜びをあらためてかみ締めた。養護教諭の安富和子教諭はこれまでに行ってきた学校挙げての取り組みの数々と受賞の経緯などについてスライドで説明=写真。出席者は感慨深げにスクリーンに見入っていた。

下平校長は「本当に光栄なこと。関係者の努力にあらためて感謝する。良い歯の運動がさらに地域に広がるよう今後も頑張っていきたい」とあいさつした。 -

森の音楽会「アルパとピアノとフルートと」

小さな子どもと一緒に生の演奏を聴きたい竏窒ニの願いから始まった「こどもといっしょに森の音楽会」の第7回「アルパとピアノとフルートと」が2日、駒ケ根市の駒ケ根高原美術館別館VITA AMOR(ビタ・アモール)で開かれた。駒ケ根市の子育て支援グループ「ファミリーサポート・ぐりとぐら」(須田秀枝代表)主催。会場には親子連れなど約150人が集まり、アルパ、ピアノ、フルートの3つの楽器が織り成す繊細なアンサンブルに聴き入った。

ステージに立ったのはアルパ奏者のエレナ冨岡さん=伊那市、フルート奏者の松浦美恵子さん=伊那市、ピアノ奏者の飯島陽子さん=駒ケ根市=の3人。クラシックのほか、世界の民謡やポピュラーなどを次々に披露した=写真。客席の子どもたちは特に騒いだりすることもなく、母親らとともに静かに曲を楽しんでいた。 -

箕輪東小5年

花壇にごみ捨て防止看板設置

箕輪町立箕輪東小学校5年生の「ひだまり村」(29人、丸山伸一教諭)は1日、環境教育の一環で取り組んできた花壇を整備し、ごみを捨てないよう呼びかける手作り看板を設置した。

同校グラウンド南東の県道沿いにある地域の花壇が利用されなくなり、空き缶、空きビンなどが多く捨てられる状況になっていたことから、5年生が花壇を整備してごみをなくそう-と、春から取り組んできた。

茂った木を切り、雑草を取り、苗を育てマリーゴールド、ダリア、サルビアなどたくさんの花を植えた。初夏から秋まで、手入れをしてきれいな花を咲かせた。

児童の手で生き返った花壇には、ごみの投げ捨てがほとんどなくなったが、冬の間は花がないため、「ごみ捨て防止に役立てよう」と、看板を作った。

児童の祖父が木材を提供し、看板の言葉を皆で研究。「ごみ捨てないで きれいな箕輪町 ひだまり村」と決め、文字を彫り、ペンキで色を塗って仕上げた。

落ち葉をはき、枯れ草を抜いて片付けた花壇に、皆の願いを込めて手作り看板を取り付けた。児童は、啓発用に班ごとにイラストなどを描いて小さい看板も作っており、完成次第設置するという。 -

新飯島東部保育園が開園

飯島町の新飯島東部保育園が完成、4日開園した。

アニメ曲「となりのトトロ」に乗って、園児はクラスごと遊戯室に入場し、開園式。

高坂裕子園長は「今日からみなさんはこの大きな保育園で仲良く遊んだり、給食を食べ、お昼寝をします。新しい保育園の約束ごとを守って、元気良く、通って来て」と呼び掛け、園児らは喜びの歌「しあわせみのるまで」を響かせ、声を合わせ「ぼくたち、私たちのために新しい保育園を作ってくれてありがとうございます。みんなで大事に使います」と感謝した。

4日から新園に通園するのは現東部保育園の園児58人のみ、田切・本郷両保育園からは来年4月から通園する。 -

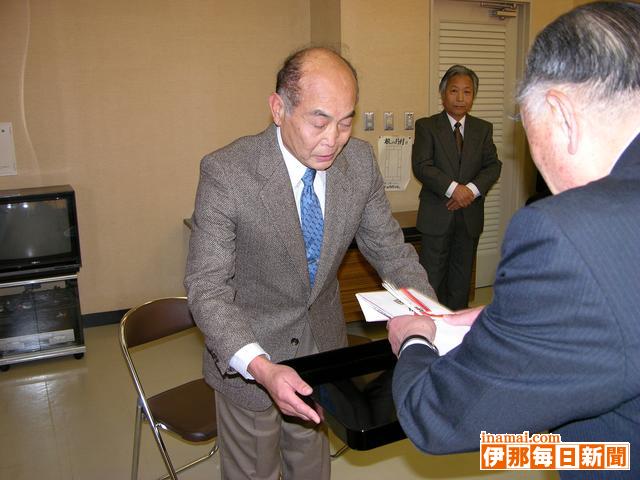

駒展売上寄付

11月に駒ケ根市立博物館で開かれた第5回駒展の実行委員会(小松茂郁座長)は1日、出品作家の小作品販売の売上金全額約75万円を駒ケ根市文化財団(渋谷敦士理事長)に寄付した。文化センターで開かれた文化財団の理事会に先立って行われた贈呈式で小松座長は「毎回立派な会場を使わせてもらうことに感謝する」と述べて目録を渋谷理事長に手渡した=写真。渋谷理事長は「作家の苦労の結晶を販売した尊いお金。しっかり管理し、有効に使うことを約束する」と礼を述べた。

作品販売は同市の総合文化センター20周年を記念して行われた。 -

小中学校の学力検査 前年を上回る

伊那市教育委員会は、小・中学校の標準学力検査の結果をまとめた。中学校の数学などは全国平均を下回ったものの、小・中学校ともに前年を上回った。小・中学校長らで構成する検討委員会で学力向上に効果のあった学校の優良例を検証、各校へ紹介して授業改善に取り組む。

検査は6月、小学校5年生654人、中学校2年生約700人を対象に、市内21校で取り組んだ。小学生は国語、算数の2教科、中学生は国語、数学、英語の3教科。

小学校の2教科は、いずれも全国平均を上回った。領域別でみると、国語は「修飾・被修飾の関係、指示語」が下回るのみで「辞書の活用」「漢字やローマ字の読み書き」などは良かった。算数の「分類整理、折れ線グラフ」は昨年に比べて正答率は上がったが「割り算」「面積」などは昨年同様、全国平均を下回った。

中学校の国語は全国平均50に対し、男子49・6、女子53・1と男女に差が出た。「単語について理解する」が昨年より下がった。数学は全国平均以下と全県と同様の結果。「空間図形と図形の面積・体積など」は78から93へ上昇したが「比例、反比例、座標」「作図、平面図形の理解」はともに全国平均を下回った。英語の「基本的な単語や英文を書く」「伝える内容を整理して書く」などは全国平均を下回っているが、平均に近づいた。

学力検査は学校週5日制に伴い、保護者から学力低下を心配する声があったため、学習内容の定着度の実態を把握し、指導計画に生かそうと旧伊那市で04年度から取り組んでいる。07年度から、文部科学省の「全国学力・学習状況調査」があることから、これまでの検査を継続するかは全国一斉調査の動向を見ながら判断する。 -

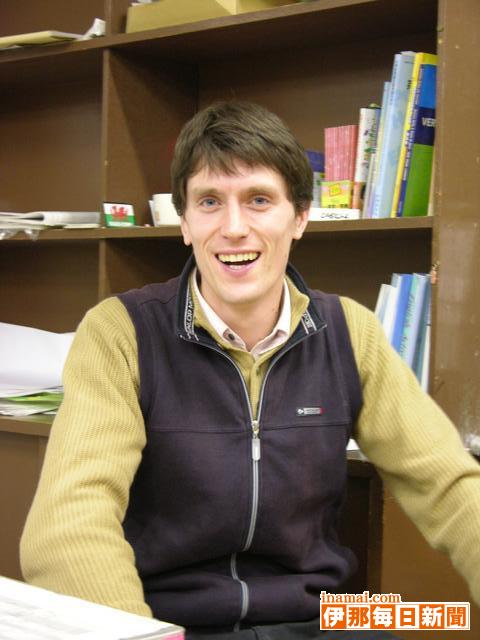

箕輪町国際交流員

タム・ヤングさん(29)

箕輪町国際交流員として、箕輪西小学校と箕輪中部小学校で児童に英語を教えている。

英国ウェールズ出身。ペンブロックシャー大学でビジネス工学を専攻。就職して2年後、事業を興して造園業を経営した。

大学時代、留学していた日本人の友達に日本の話を聞いて関心を持ち、日本に行きたいと思っていた。その夢を実現したのは04年、ワーキングホリデーで初来日し、東京で英語講師の仕事に就いた。「子どもが好き。子ども相手で、楽しかった」。先生という仕事の楽しさを味わった。

翌年の05年4月から1年間、飯田市教育委員会で小・中学校の英語指導助手として働き、今年4月から箕輪町に来た。

英語指導助手と違い国際交流員は、授業を一人で受け持つ。1年生から6年生まで学年ごとにあいさつ、動物の名前、月や曜日、天気など教える内容を変える。1年生から4年生までは歌や絵本も取り入れ、6年生は会話を中心に指導する。

児童は英語の勉強を楽しみにしていて、「今日は英語ですか?」と質問してくるほど。授業中も、とても元気だという。

「教えることは難しくない。でも、授業の準備が大変」。小学校では、英語学習のカリキュラムはあるものの、まだ確立されていない。「もっとレベルアップしてやりたい。もっといいシステムがあれば」と、よりよい授業を目指し工夫を凝らしている。

「僕は皆さんが好き。一緒に英語の勉強を頑張りましょう。間違いを恐れず、やり続けてください」と、児童にメッセージを送る。

箕輪町の印象は、「人がやさしい。野菜がおいしい」。日常生活は、「外国人を見て会話ができないとためらっている日本人も、日本語で話しかけるとほっとして話してくれる。問題ない」という。

日本に来て驚いたことはパチンコ。音がうるさく、たばこを吸い「本当に変」。英国にはない娯楽施設で、なぜ好きなのかわからないという。

日本食はなんでも食べる。英国の主食はジャガイモやパン。日本は米で違いはあるが、「英国はおいしいものはない。日本はおいしい食べ物がある」と気に入った様子。着物や浴衣にも興味がある。初めて浴衣を着たときは外国人の顔と着物の組み合わせに少し違和感があったが、「2回目はOK」。浴衣姿で祭りにも出かけた。

東京での生活は日本語が話せなくても不自由しなかったが、飯田市に来てから「日本語が話せないと大変」と勉強を始めた。「きれいな日本語を話したい」。剣道やロック・クライミングの趣味があるが、今の趣味は「日本語の勉強かな」と笑う。

「僕は日本が好き。そして日本が僕を好き。ずっと日本で暮らしたい」という。 -

体育、文化施設の使用料、時間制に統一へ

宮田村教育委員会は村内体育、文化施設の使用料を来年4月から時間制に統一改定しようと、6日開会の村議会12月定例会に条例案を提出する。従来は1日、半日などの料金設定も併用しており、煩雑だった。登録団体の使用料減免は継続し、同教委は「基本は今までの料金を時間平均で割って改定するため、利用者への影響は少ない」とみている。

新たな料金は、大部分の施設で1日、半日料金を1時間単位で割って算出。一部には使用時間によって現行よりも負担が増えたり、逆に減る場合もあるが「利用実態にできるだけあわせたと考えている」と同教委は説明している。

村公民館(同教委)に登録する村内利用団体への概略説明は今年2月の「登録団体連絡会」で行っているが、現在までに意見などは寄せられていないという。 -

家庭・学校・地域交流集会2006

)

飯島町文化館で2日、家庭・学校・地域交流集会2006(町内3校PTAなど主催)が開かれた。保護者や教諭ら200人余が参加、東海第三高校の竹内未希代講師の「思春期の生と性」と題した講演に耳を傾け、子どもの性教育について、今、何ができるかを考えた。

竹内さんは話しの冒頭で「自分の子どもには何歳まではセックスして欲しくないか、何歳以上ならしていいのか」と厳しい質問を投げかけ「子どもは親のいうことを聞かないかも知れないが、親は言うべきことは言わなくてはならない」とした。

また「地方の普通の高校で2、3割が性体験がある。しかも女子の方が多い。高校生の『つきあう』とはセックスを含んでいると思った方がいい。この現実をしっかりと直視してほしい」と訴えた。

また、性感染症や中絶が増加傾向にあることに触れ「今、健康に危ないこと、一生の夢をつぶすような病気が増えている」と警告した。 -

ゲームとキンボールで交流

「村の子どもは西も東もみんな仲良く」-。中川村の中川東小学校と西小学校の5、6年生合わせて125人は30日、社会体育館で東西交流会を開き、ゲームとキンボールで交流を深めた。

西小はゲーム「私はだれでしょう」を用意。ブタやサル、イノシシなど動物の名前が書かれたカードを背中につけ、合う人ごとに背中を見せ「大きい物ですか」「色は」などと質問し、情報を集め、動物の名前を当てるゲーム。犬、猫などなじみの動物から「タツノオトシゴ」と言ったマニアックな動物もあり、中々、当てられず、苦労するなど、ゲームは盛り上がった。

続いて、東小が中心になりキンボール大会。直径1メートル20センチ、1キロのピンクの大きなボールを使い、3チームがコートに入り乱れて競技。ボールを落とさないようにレシーブしたり、ヒット(手や腕で打撃)するなどして、競技に熱中した。

2710/(月)