-

中川村文化祭

中川村公民館、中川村文化団体連絡協議会は5日、第31回中川村文化祭を中川文化センターで開いた。各種文化団体や村民有志らによる約20グループが次々にステージに登場。日ごろの練習の成果を発揮して見事な歌や踊りなどを披露した=写真。

来場者全員で村歌を斉唱してステージプログラムがスタート。中川女性コーラスの美しい合唱を皮切りに、小学生や保育園児のかわいい歌声や、文化団体の大正琴、陣馬太鼓子ども連による太鼓の演奏などがホールいっぱいに響いた。

観客席からは演目ごとに大きな拍手が送られていた。 -

JAZZを志し渡米。25年間に及ぶニューヨーク生活を経て帰郷した

伊那市山本町

木下恵二さん(53)

自分の感性で作り上げた曲でも、コードと曲の長ささえ合えば、誰とでもセッションできる。それはジャズの魅力の一つだよ竏秩B

100年近く続く老舗のそば屋に生まれたが、ジャズを続けたい竏窒ニ、家を飛び出したのは25年前。行き先に選んだニューヨークは、学生時代に放浪した街の中で最も波長が合う街だった。「ニューヨークには自分の目標をやり遂げようとする人が集まってくる。自分もここで何かやってやろう竏秩Bそう思ったんだよ」と振り返る。

情熱を持って飛び込んだ新天地。しかし当時、持っていったものといえばサックスとリュックサック一つだけ。生活の糧を得るためには、職に就かなければならず、現地のすし屋で働き始めた。日本を象徴するものの一つでもあるすしの人気は高く、毎日が忙しかった。しかし、その一方でジャズの練習時間が裂かれ、芸を全うできないことへのジレンマもあった。もっぱら一人での練習を重ねながら、いろんな人と即興演奏をするジャム・セッションに参加する日々の繰り返し。「売れないやつは、みんなそうやって自分をアピールして、拾ってもらうんだよ」と笑う。

音楽だけでなく、絵でも演劇でも、さまざまな分野で上を目指そうとする人が、ニューヨークには集まっていた。無名であれ有名であれ、何かの形で自分を見出そうという情熱が活気となり、そこかしこに溢れていた。

「ニューヨークっていうのはすごいまちでね。日本で少し名の知れたような人ですら、別の仕事を持たないと生活していけないってことがざらにある。今ではジャズの神様とも言える人たちとも、すし屋で一緒に働いたよ。自分と志を同じくする仲間と働く生活は楽しかった」

◇ ◇

家族のこともあり、今年6月、帰郷することを決めた。がらりと変わった街並みや、ニューヨークでの生活との違いには戸惑いを隠せない。

今は次にすべきことを模索中で、慣れ親しんだサックスだけでなく、クラリネットの練習も始めた。構想がまとまり次第、帰国演奏会を開きたい竏秩Bそんな思いも巡らせる。

「旧友からも、不景気な話しか聞かないから、何か元気が出ることをしたいって考えている。音楽でここまで人生が狂っちゃったんだから、死ぬまで笛は吹き続けたいと思っているけどね」

◇ ◇

9日の午後7時からいなっせで開く「チベット古典音楽コンサート“羽衣”」は、ニューヨーク時代の旧友・トシ・クガさんの来日コンサート。多くの来場を呼びかけている。

「一緒に演奏するパッサン・ドルマさんは、天女の声とも称されている。日本でいう馬子歌のような響き。多様な文化の一つを知ってほしい」

チケットは前売り800円、当日千円。

問い合わせ・チケット販売はあびえんと(TEL78・0899)へ。 -

伊那節保存会がおさらい会

伊那節の普及活動に取り組む伊那節保存会(鈴木千明会長、15人)は5日、伊那市生涯学習センターで「おさらい会」を開いた。伊那節をはじめ、各地域で歌い継がれている約20の民謡を披露した。

発足80年の節目で、新伊那市誕生記念冠イベントの一つとして企画した。

おさらい会は「伊那の民謡」「日本の民謡」の2部構成。「伊那節三昧(ざんまい)」(伊那)「ざんざ節」(長谷)「竜勝寺山」(高遠)のほか、「花笠音頭」「佐渡おけさ」「安木節」など全国各地の民謡を次々と発表した。

会員は演目ごとに着物や法被と衣装を変えてステージ上に登場。会場に響く三味線や太鼓、民謡などに合わせ、しなやかに踊った。

狐島民謡会、民謡やまびこ会も出演し、会に花を添えた。

観客は年配者が目立ち、歌を口ずさみながら楽しんだ。 -

みのわ町民文化祭

音楽・芸能の広場

箕輪町生涯学習フェスティバル2006「みのわ町民文化祭」の音楽の広場と芸能の広場が4日、町文化センターであった。町内のサークルや小・中学校が出演し熱唱、熱演を繰り広げた。

音楽の広場は合唱、大正琴、ハーモニカ、和太鼓、箏・三弦・尺八など18プログラムで、小学校の親子合唱や保護者のコーラス、箕輪中学校の合唱部と吹奏楽部の発表もあった。

芸能の広場は、かわいい子ども達のダンス、華やかな日本舞踊、太極拳や手話ダンスなど24プログラムで会場を楽しませた。

美しいメロディーが響き合い、軽快なダンスやしっとりとした舞踊もあり、次々と披露されるステージに会場を埋めた観客は温かな拍手を送った。 -

南箕輪村民文化祭

06年度南箕輪村民文化祭(村文化団体連絡協議会主催)は3、4日、村民センターであった。作品展示、ステージ発表、野点コーナーなど盛りだくさんの内容で、多くの村民が訪れて生涯学習の成果を鑑賞し、楽しんだ。

作品展示会は3、4日の2日間あった。生花、陶芸、写真、パッチワーク、カントリードール、彫塑など多彩な作品が並んだ。小・中学生の絵画や書、小学生の俳句、南箕輪中1年生がパソコン学習で作った大芝高原のPR作品など、村内の児童・生徒の学習の成果も展示。来場者は力作の数々を興味深く鑑賞していた。

4日のステージ発表はハーモニカ、ウクレレ、日本舞踊、フラメンコ、バンド演奏、ジャズダンス、吹奏楽、太鼓など40プログラム。最後は発表者と会場の全員で「大芝高原音頭Newヴァージョン2006」を踊り、幕を閉じた。 -

東伊那文化祭

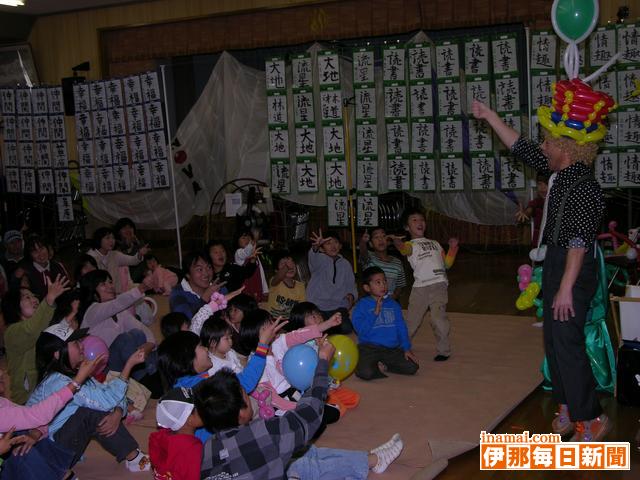

駒ケ根市の東伊那公民館(赤須和彦館長)は06年度東伊那文化祭を5日まで同館で開いている。公民館の講座・教室の生徒や各種文化団体の会員らによる書道、絵画、手芸などの作品が多数展示されている。4日にはバルーンアート「ゴンベエワールド」のゴンベエさんによる楽しいショーが催され、訪れた親子連れなどでにぎわった=写真。

1階にはわらぞうりやわらじなどのわら細工、キルトやセーターなどの手芸作品や絵画、盆栽などが、2階には保育園児や小中学生の絵や書道作品などが展示されている。訪れた人たちは「大したもんだねえ」「うまいもんじゃんけ」などと感心しながら作品を見て回っていた。

5日は午前10時から紙芝居、料理教室が、午前11時30分からもちつき大会が催されるほか、鉄道模型(Nゲージ)の展示なども行われる。午後3時まで。 -

明日歌定期演奏会

駒ケ根市を中心に活動する混声合唱団「明日歌」(新井克太郎団長)は3日夜、第23回定期演奏会を駒ケ根市文化会館で開いた。舞台に立った約40人の団員らは常任指揮者の唐沢史比古さんらの指揮で約20曲を披露=写真。ステージは「民謡でつづる日本の心」「楽しいポップスステージ」「混声合唱のためのホームソングメドレー2」の3部構成で、団員らは日ごろの練習の成果を発揮し、違った味わいを持つそれぞれの曲の雰囲気を見事に表現していた。

満員の聴衆はホールいっぱいに響く豊かで迫力ある歌声に酔いしれ、1曲ごとに大きな拍手を送っていた。 -

宮田村文化祭、村民の力作一堂に

第33回宮田村文化祭は4、5日、村民会館、村体育センターで開いている。例年以上に参加団体、作品点数も多く、子どもから大人まで文化の秋を満喫している。

作品展は体育センターを主会場に開催。絵画や写真、手工芸品など、村内グループ、個人が力作を発表した。

「こんな風に描けたら楽しいだろうね」と来場者。文化度の高さを実感し、熱心に鑑賞した。

村民会館では小学生の税標語、書道展、子どもたちによるお茶室コーナーなども開設。淡水魚展、文化財企画展などもあり、地域を再発見していた。

5日も午前9時から午後4時まで開場。村民会館では歌や踊り、ダンスなど46団体が出演する芸能発表会も開く。 -

丹精こめた大輪咲き競う

宮田菊花展、村長賞に城倉さん

宮田村の菊愛好家でつくる「宮田菊友会」は5日まで、菊花展を村民会館で開いている。会員が丹精こめた約150点を出品。村長賞に城倉久子さんの「富士の新雪」を選ぶなど、各賞も決めた。

村文化祭にあわせた恒例の展覧会。会館入口には咲き競うかのような菊の大輪が並び、来場者の目を楽しませた。入賞者は次の皆さん。

【村長賞】城倉久子【全菊連会長賞A】太田梅男【同B】平沢菊美【村議長賞】春日きんよ【教育長賞】春日要【公民館長賞】春日寿三子【JA支所長賞】田中彦一【商工会長賞】城倉久子【菊友会長賞】松沢康仁【観光ホテル賞】平沢菊美【花井木工賞】平沢菊美【モトスポット平沢賞】春日きんよ【レストハウス太田賞】春日きんよ【ダイヤ堂賞】春日要 -

ひと足早く友達に

3つの保育園年長園児が交流

宮田村の3つの保育園の年長園児117人は1日、中央保育園に集まり交流した。違う園の子どもたちが、手をつないでダンスしたり、運動で汗を流したり。来春から同じ宮田小学校に通う仲間だが、一足早く友達になった。

中央、東、西の各園年長園児が、就学前にふれあいの機会を持とうと毎年実施。

この日は、玉入れ、大玉転がしなど、ちょっとした運動会気分も味わった。

リズムダンスは、違う園の子どもたちとペアになるように配慮。手をつなぎ、楽しく体を動かして、仲間の輪を広げていた。 -

泉舟流さわらび乃会会主

伊那市

泉舟寿恵(宮下智恵子)さん

「踊っていると、いろいろなことを忘れて曲に入っていく。どこというのでなく、なんとなく好きなんですね」

日本舞踊を習い、生徒を持ってから25年。自宅のけいこ場と伊那市内の公民館などで指導し、15教室80人の生徒がいる。

踊りを習うきっかけは姑だった。踊りが好きだった姑が、嫁が好きならやらせてあげたい-との思いを抱いていたのだという。

20歳で嫁ぎ22、23歳のとき、伊那市にあった藤間流の教室で習い始めた。80年に資格を取り「智穂」の芸名をもらった。その後、下諏訪の泉舟流に通い87年に「泉舟寿恵」の名をもらい、先生が亡くなったため跡を継いだ。90年には日本民踊舞踊連盟の公認師範の資格も取った。

生徒の指導に加え、茅野市の花柳流の先生について好きな古典物の勉強を続けている。勉強会で東京や松本にも出かける。

「自分が舞台で踊るのはあまり好きじゃないんです。生徒に教えることが好き。皆さんがおけいこして上手になることがうれしい」

教えるのは現代舞踊が中心で、各教室の年数に応じて練習曲を選び、振りを付ける。自分の好きな振りに偏らないように、勉強してきた踊りから振りを取り入れる。

発表会は2年に1回開いてきたが、近年は3年に1回の開催で、今年10月に伊那市生涯学習センターで開き、日ごろの練習の成果を披露。満員の観客を魅了した。

「おじいちゃん、おばあちゃんにも喜んでもらえたら」と、デイサービスセンターなど福祉施設の訪問も続け、生徒と共に演歌や民謡など親しみやすい曲を発表している。

教室には25年通っている人もいるほど長く続けている生徒が多く、「生徒が皆さん素直で、楽しくできる。支えて力になって下さって、生徒のおかげでやらせていただいている。大事にしないといけないと思っています」と、感謝の気持ちでいっぱい。「長く続けてこられたのは家族の協力があったからこそ」と、家族にも感謝している。

踊りの世界は「今日やって今日できるものではなく、年数の積み重ね」だが、「趣味は楽しくないといけない。幾つになっても年齢を考えずに、皆で笑顔で踊りたい」という。生徒には「18歳、19歳くらいの、まだ恋をしたいくらいの気持ちで踊りましょう」とアドバイス。「人のつながりを大事にして、これからも続けていきたい」と微笑んだ。(村上裕子) -

みのわ町民文化祭

展示の広場始まる

箕輪町生涯学習フェスティバルまなびピア箕輪2006の一環、みのわ町民文化祭の「展示の広場」が3日、町社会体育館で始まった。展示は5日まで。音楽、芸能の各広場は4日に町文化センターである。

町民が日ごろの活動の成果を披露する文化祭。3つの広場に分かれて開催する。展示の広場は、町内の個人や団体、福祉施設の利用者、保育園、小学校、中学校、箕輪工業高校などが出品した。

会場には箕輪中の文化祭「ふきはら祭」のステージバックがあり、園児の絵や工作、小・中学生の絵、書をはじめ、町民が生涯学習で取り組んでいる陶芸、絵画、写真、ろうけつ染め、生花、立体書画、手芸品などがずらりと並んでいる。

訪れた人は、1点1点じっくりと鑑賞したり、野点コーナーで一服して楽しんでいた。

4日の音楽の広場は午前10時から、芸能の広場は午後2時から。 -

高遠、三義分館で文化祭

伊那市の高遠町公民館高遠分館の文化祭が3、4日、総合福祉センター「やますそ」で開かれている。地域住民が作品展示やステージで日ごろの成果を発表。喫茶コーナーで談笑の場を設けるなど親ぼくを深めた。

展示には、地元の小中高生を含む25団体が出展。前菜、わんもの、造りなど懐石料理に使う器12点を仕上げた陶芸、来年のえとであるイノシシの手芸品、生け花、手書き友禅、クラフト、写真など力作が勢ぞろい。交流のある東京都早稲田川柳クラブの作品も並んだ。

ステージ発表では12団体がコーラス、踊り、詩吟などを披露。婦人会によるバザーもあった。

4日は午前9時縲恁゚後3時。

また、三義分館も同日開き、長藤分館は4日、町老人福祉センターである。展示は午前9時半縲恁゚後3時半、ステージ発表は午後1時からとなっている。 -

長編劇映画「Beauty-美しきもの」がクランクイン

飯島町在住の後藤俊夫監督(67)がメガホンを取る長編劇映画「Beauty-美しきもの」が2日、飯島町岩間でクランクインした。

初日の撮影現場は伊那谷伊那路村を想定した飯島町岩間の半次の家のセット。後藤監督、主役の高橋平君(11、東京都)をはじめ、スタッフ、俳優ら約50人が参加した。高橋君が扮する少年半次が、こけしを仕上げ、山道を元気に駆け下る映画の最初のシーンと、半次の祖父で木地師、半造役の井川比佐志さん(69)が家でろくろを回し、木地をつくる場面を撮った。

西山際に作られた半次の家のセットは、古い倉庫を改装したもので、石置き屋根で、古びた引戸と、水車もあり昭和10年代の民家を彷彿させる出来映え。

本番を前に、井川さんは南木曽町伝統工芸協会の木地師からろくろの扱いについて、指導を受けるなど、役づくりに熱心に取り組んでいた。

撮影終了後、後藤監督は「タイトルが『村歌舞伎一代』から『ビューティー』に変更になり、なじめないところもあろうかと思うが、伊那谷の美、ふるさとの美、村歌舞伎を継承しようとする魂の美しさが表現できれば。地方歌舞伎は11月の紅葉、2月の雪、5月の緑と、自然の美しさをバックにあった。撮影は長期にわたるが、俳優、スタッフが創意を持ち、いい作品にしたい」。高橋君は「ぞうりで走ることは大変だった。これからも大変なことがあると思うが、貫き通したい」。井川さんは「伊那谷は初めて。息子や孫をむざむざと戦地に送り出す肉親の辛さを画面を通じて感じてほしい」と話していた。

今後のスケジュールは19日午前8時30分から、大鹿村大碩神社舞台で飯島町民ら約百人がエキストラで出演し、歌舞伎シーンを撮影する。

完成は07年8月ころ、07年末か08年初、全国公開の予定 -

茎だって美味しいよ

宮田小給食、農産物本来の豊かさ学ぶ

宮田村宮田小学校の給食で2日、今は食べることも少なくなったサツマイモの茎を使った煮付け料理が出た。総合学習でイモを栽培する3年2組の児童が、茎も食べられると知り、収獲後に食材として提供したもの。全校児童が味わい、本来は無駄な部分が少ない農産物のありがたみを感じた。

フキの煮付けに似た外見だが、サツマイモを感じるふんわりとした甘さが口の中に。

大半の全校児童が食べるのは初めてだったが「美味しいよ」と舌鼓を打った。

同校調理室はこの日、校内の廊下にイモの茎を展示。「昔はどの農産物にしても捨てる所が少なかったはず。このような機会に、少しでも食のありがたみを感じてもらえたら」と話した。 -

伊那市山寺高齢者クラブ「白山コーラス」

歌好きが集まり、ピアノ伴奏に合わせ、大きな口を開けて童謡を歌う。「年を取っても家に閉じこもらず、歌の上手・下手に関係なく、腹の底から声を出し、前向きに明るく楽しく」がモットー。

伊那市の山寺高齢者クラブ「白山コーラス」は発足10周年を迎えた。23日の10周年記念コンサートを控え、練習に熱が入る。

発足は96年6月。御園、坂下、山寺の交流会で、山寺は出し物がなく、当時、山寺地区の会長を務めていた小坂友信さんが先頭に立ち、コーラスをやろうと仲間に呼びかけた。発表した歌は大好評だった。

99年、伊那市民音楽祭に初出演。「恥ずかしくて出るのが嫌だ」と言うメンバーもいたが、その後、上伊那童謡唱歌の会、地区敬老会などで積極的に歌声を披露した。童謡に加え、語りを交えた歌やオペレッタ「羽衣」にも挑戦。自分たちで歌っているだけでなく、外に出向くことで刺激を受け、勉強にもなる。「やってくれ」と誘いがかかることも張り合いだ。

これまでに歌った曲目数は300ほど。童謡は昔、歌った思い出の曲ばかり。

メンバーは25人で、平均年齢は81縲・2歳。最高齢は90歳を超える。

「カラオケと違って、合唱はみんなで声を合わせることが大事。楽譜を見て歌うことは、頭を使う。それがボケ防止につながる」「家でボーっとしたり、でしゃばったりするよりは、ここで歌っているほうが楽しい」。自宅で歌を練習する人もいて、生きがいに感じるメンバーも多い。

練習日は月2回。メンバーの一員で、生涯学習音楽指導員でもある福沢靖子さんが指導に当たる。練習の合間に、休憩を挟む。あめ玉をなめ、お茶を飲みながら、おしゃべりするのも楽しみの一つ。2時間の練習時間はあっという間に過ぎる。

気づけば、発足から10年。記念コンサート開催に「さぁ、えらいことだ」と思ったが、今は当日が楽しみ。10年を一つの区切りに、日ごろの練習成果を発表する。

記念コンサートは23日午後1時から、伊那北地域活性化センター「きたっせ」で開く。入場無料。

曲目は、郷土の歌人にちなんだ「おぼろ月夜」「やしの実」「しゃぼん玉」、四季の「早春賦」「夏は来ぬ」、昔話の「浦島太郎」「牛若丸」などを予定。

「もっと声を出して」。本番に向け、練習会場から歌声が響く。

(湯沢康江) -

「良い歯の学校」最優秀校表彰報告

駒ケ根市の赤穂南小学校(下平達朗校長)が第45回全日本学校歯科保健優良校表彰(日本学校歯科医会、日本学校保健会主催)で最優秀校に認定され、文部大臣賞に輝いた。31日、下平校長と安富和子養護教諭が市役所を訪れ、中原正純市長、中原稲雄教育長らに表彰を報告した=写真。最優秀校に選ばれたのは10校。県内では唯一。

中原市長は「学校一丸となって地道に前向きに取り組んできた結果。これを機に子どもたちに歯の大切さをさらに教えていってほしい」と述べた。安富教諭は駒ケ根工業高校などと共同で開発し、同校で児童らが使っている「かみかみマシーン」も持参。「かんだ回数が数字で表示されるので、子どもたちも楽しんで使っている。一口で30回かむことを目標にしているが、競い合うようにしてたくさんかんでいるようだ」と導入の成果を説明した。

同校は01年に文部科学省の歯と健康づくりの推進指定校となって以降、良い歯をつくる活動に力を入れて取り組んできた。 -

07年度高校入学志願者第1回予定調査結果

県教育委員会は1日、07年度高校入学志願者第1回予定調査結果を公表した。各校個別の募集定員は10日に決定する予定だが、上伊那の来年度の高校進学希望者数は、昨年より4人多い1657人となった。

前期選抜は548人の募集に対し、1177人が志願を予定しており、約7割が前後期の併願を希望していると思われる。後期選抜は1012人に対し1627人、定時制は120人に対し30人の志願予定者数となった。

依然として普通科への志願が集中する傾向にあるが、上伊那農業高校の生産環境科や、園芸科学科など、一部専門学科で、志願者増が見られた。

高校改革プランで08年度から新しい高校として統合する箕輪工業高校の普通科は、後期選抜の志願者が昨年同時期の調査数の半分以下となったが、上伊那農業高校定時制は、8人増加した。

第2回調査は12月下旬に行う。 -

長編劇映画「Beauty-美しきもの」クランクインを前に安全祈願

飯島町在住の後藤俊夫監督(67)がメガホンを取る長編劇映画「Beauty-美しきもの」のクランクインを前に1日、飯島町七久保のロケ隊の宿舎千寿荘駐車場で安全祈願祭を行なった。後藤監督をはじめメーンスタッフ、子役、地元関係者ら約40人が参列し、撮影中の安全と、映画の成功を祈願した。

茅野宮司による神事の後、後藤監督は「撮影は来年5月までと長きにわたるが、地元のみなさんと交流を深めながら、けがのないように良い仕事をしよう」と呼び掛けた。

主役、半次の少年時代を演じる高橋平君(東京都、小学4年)は「病気やけがに気をつけ、遊びと撮影のけじめをつけて頑張りたい」。準主役、雪男役の大島空良君(辰野中1年)は「みんなの足を引っ張らず、中学生なので、がき大将になって引っ張っていきたい」とそれぞれ抱負を述べた。

クランクイン初日の2日は、飯島町岩間で、主人公半次の家と、半次少年が駆け下る最初のシーンを撮影する予定。 -

「助けて」と大声出す勇気を

小1、2年の防犯教室、歩く姿勢など日常から

宮田村宮田小学校1、2年生の防犯教室は1日、同小ホールで開いた。歩く姿勢など日常の行動から安全対策を見つめ直し、不審者に声をかけられた場合の対処法も学んだ。

村駐在所の雨宮則彦所長が講師で、「連れ去りなどをする犯人は、元気のない子どもを狙っています。前を向いて元気良く歩きましょう」と指導。

不審者に遭遇しないための心構えとして、人目に目立たない所を歩く場合などは細心の注意を払うようにも呼びかけた。

声かけされた事案を想定して、児童が大声で「助けてー」と叫ぶ訓練も。

「とっさに声を出すのは難しいが、大声を出してとにかく逃げる。1人になった時、自分の命を守られるのは自分だけです」と雨宮所長は繰り返した。 -

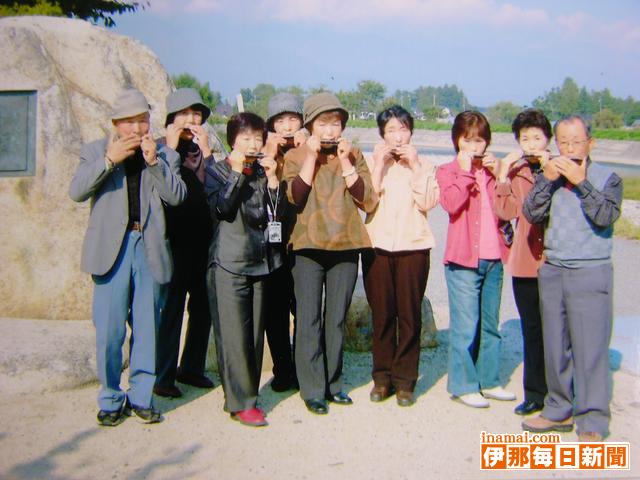

安曇野訪れ、ハーモニカ演奏

宮田村公民館ハーモニカ教室(森山悦司代表)は29日、秋深まる安曇野を訪れ、各地の観光名所で合奏に挑戦する・ス演奏旅行・スを楽しんだ。

アルプスを望む穂高川のほとりに立つ文部省唱歌「早春賦」の歌碑の前では、同曲を心こめて合奏。

紅葉に染まる高瀬ダムでは「ふるさと」「もみじ」を楽しく演奏した。

誰かに披露するために演奏したわけではないが、訪れていた観光客が聞き入る姿も。「きれいな音だね」と声もかけられた。

昨年6月に発足した同教室は、福氏施設など地域にも積極的に出て演奏活動を展開。

今回の旅行は会員同士の親睦を深めるのが目的だったが、屋外で演奏する楽しさを満喫。「楽しかった。また行きたいね」と話していた。

教室に関する問い合わせは、公民館85・2314、または赤羽さん85・3270まで。 -

新山小存続へ陳情書 考える会が伊那市に提出

統合問題が出ている、伊那市の新山小学校の存続を願う住民の集まり「新山保育園・小学校を考える会」(若林敏明会長)は1日、行政と共に協議していくための体制づくりについて、陳情書を市へ提出した。

陳情の内容は、(1)新山の保育教育問題についての担当職員(相談窓口)の設置(2)(方策に対し関係部署が多岐にわたるため)行政内の横断的な担当者協議会の設置竏窒フ2つ。若林会長は「重要でかつ緊急性のある問題なので協働したい」とした。

陳情書を受け取った酒井茂助役は、(1)に対し「職員の地区担当制度を活用してほしい」と提案。(2)に対しては「すぐには決められないので、会の議論の推移をみてから考えたい」と答えた。

若林会長は「自立した協議を進め、提言を改めて見せたい」と提案。酒井助役は「努力している地域は支援していきたい。住民の思いが反映できるよう進めたい」と話した。

会は存続に向けて現在、▼市営分譲住宅の建設▼地域型スクールバスによる通園通学生の募集竏窒ノついて検討。12月3日、住民フォーラムを開き、具体的な方策をまとめていきたいとしている。

陳情書を提出した若林会長(右から3番目)ら4人 -

伊那節保存会 久々の単独公演「おさらい会」5日

伊那節保存会は5日、伊那市駅前ビルいなっせで、新伊那市誕生を記念した発表会「伊那節保存会おさらい会」を開く。久しぶりとなる単独公演の成功に向け、会員らの練習も熱を帯びている。

発表は2部構成で計20演目。前半は「伊那節」をはじめとする、「竜勝寺山」(高遠町)「ざんざ節」(長谷)など地元民謡を、後半は全国の民謡を踊りや歌で披露する。演目の中には、狐島民謡会、民謡やまびこ会の参加もある。

このほどあった最後の練習では、会員らが舞台で立ち位置を確認するなど、全演目を通しで練習した=写真。

北原正明副会長(68)=伊那市境=は「初めての2時間という長時間公演に心配や不安はあるが、練習してきた成果を一生懸命披露したい」と意気込んでいる。

同保存会は伊那公民館の所属団体で、創立は1926(大正15)年。現在は会員15人が週に1回の同公民館での練習で、伊那節や日本各地の民謡の踊り、歌などを練習している。

発表会は午後1時30分開場、2時から開演。入場無料。 -

ヒノキの枝打ちに挑戦・森林の果す役割学ぶ

伊那市の西春近南小学校の5・6年生49人は31日、地元藤沢の西春近財産区有林でヒノキの枝打ちなどをした=写真。初めてのこぎりを使う児童もいたが、次第にコツを覚えると楽しみながら作業を進めた。

「みどりの少年団」活動の一環として、森林の果たす役割や木を育てる過程に理解を深める目的。同小学校では、4年前から5・6年生が間伐作業などを体験している。

この日は、樹齢4年のヒノキ約300本がある林で枝打ち作業をしたり、アカマツの保育林でヤマザクラ、ヌルデなどの雑木を除伐したりと、2学年が交互に作業。財産区議員から指導を受けながら枝打ちは、根元から約1メートル50センチほどの高さまである枝を切った。

2年目の参加となる6年生の唐澤勇和君(12)は「山で作業するのはおもしろい。でも山はいっぱいあるので木の世話をするのは大変そう」と感想を述べていた。 -

宮田小と東保育園の・ス保小連携・スを参観

上伊那幼年教育研究会、子どもたちの生きた交流にふれて

宮田村の宮田小学校1年3組と東保育園年長ふじ組が本年度行っている交流授業。落花生の栽培、収獲などを通じてふれあいを深めているが、31日には保育園と小学校が連携する先進事例として上伊那幼年教育研究会が公開授業として取りあげた。

この日は、ふれあいの様子をスライド写真で振り返り、先日収穫した落花生を株から取る作業を行った。

児童と園児が数班に分かれて協力。落花生の殻を破り、生のまま味を確かめる子どもたちもいた。

なかには電子レンジを使って温めて食べようと工夫を始める姿も。1年生がリーダーシップを発揮し、話し合いながら行動する場面もあった。

保育と学校教育をつなげる・ス保小連携・スは近年、上伊那地域でも活発に。学校への適応能力やリーダーシップに対する効果などが期待される。

同研究会も連携、交流のあり方を検討しているが、この日は会に参加する教諭や保育士ら86人が参観。

代表を務める臼井和夫伊那西小学校長は「人間的な交流を深めており本当に素晴らしい。上伊那は総合学習でも全国トップのレベルにあり、その学校教育の良さを活かしつつ連携を拡大していければ」と話した。 -

あい御影ラテンコンサート

ラテンシンガーの第一人者として知られるあい御影さんのコンサート「愛を歌う」が28日夜、駒ケ根市の駒ケ根高原美術館別館VITA AMORで開かれた。熱心なラテンファンなど約100人が集まり、御影さんの情熱的な歌声に酔いしれた。

古希を越えたという御影さんは年齢を感じさせない伸びのあるつややかな声で『ベサメ・ムーチョ』『グラナダ』『ある恋の物語』などラテンの名曲の数々を熱唱=写真。圧倒的な迫力で聴衆を魅了した。

御影さんは神戸市出身。武蔵野音大声楽科卒後、ラテン音楽と出合って心酔。以降、女性ラテン歌手の草分けとして第一線で活躍。現在も現役でコンサート活動を続けている。 -

【記者室】未履修問題竏昼ウ師の虚偽報告

全国各地の高校で世界史など一部の必修科目を履修させていなかった問題は心配していた通り上伊那にも飛び火した。未履修の生徒への補習などを含めた今後の対応策については今週中に文部科学省が方針を発表するようだからここではおくとして竏秩・問題にしたいのは、多くの高校が単位不足を知りながらも教育委員会へは問題がないように見せるうその報告をしていたことだ。将来を担うべき高校生を教育する立場の者として失格と言わざるを得ない▼問題の学校の校長らの会見を見ていると「申し訳なかった」と口では言うものの、あまり悪びれた様子はうかがえない。開き直っているようにさえ見える。教師がこの体たらくでは生徒だってまともに育つはずはない。(白鳥記者)

-

親王伝説楽しみながら、ストーリーサインウォーク

宮田村で29日、村内24カ所に設置した切り絵風の看板「ストーリーサイン」を巡るウォーキングイベントが初めて開かれた。村にゆかりの他戸(おさべ)親王伝説を物語化し、看板にした村おこし事業実行委員会が主催。参加した約30人は秋深まる村内を歩き、ふるさとを再発見した。

昨春、物語を多くの人に親しんでもらおうと設置したストーリーサイン。

この日は子どもから大人まで幅広い年代の参加があり、物語の名場面を散りばめた絵柄の違う看板をたどった。

歩くことで、いつもは見慣れた風景に新たな発見も。地元の豊かな歴史にふれつつ、秋色を濃くする景色も楽しみ、心地良い汗を流した。

同委員会などが手作りで整備した新田区の梅公園にも立ち寄り昼食も。豚汁やコーヒー、お茶のサービスもあり舌鼓を打った。

例年は中央アルプスの山腹にある伊勢滝を目的地にウォーキングイベントを開いてきたが、今回は7月の豪雨で林道が通行できないため変更。

新たな試みとなったが、会員は「親王の物語をより身近に感じてもらう機会になったのでは」と話した。 -

赤穂文化祭29日まで

第39回赤穂文化祭が29日まで駒ケ根市の赤穂公民館で開かれている。赤穂公民館と同館文化団体協議会主催。陶芸、写真、絵画、書道、工芸など、各種文化団体らによる作品が会場いっぱいに展示されている。28日には囲碁、煎茶、そば打ち、陶芸講座などの無料ワンポイント体験コーナーが設けられ、連れ立って訪れた親子などでにぎわった=写真。展示作品を見た市民らは「大したもんだ」「よくできてるね」などと感心していた。

29日は午前10時から映画『裸の大将』の無料鑑賞会が開かれるほか、午後1時からは歌や踊りなどのステージ発表が行われる。 -

【陶芸作家 岡田和也さん】

「例えば丸っこい感じの物を作ろうと思った時に、イメージとして風鈴か鈴のような形を頭に浮かべて作ったとします。それで良い物ができたとして、しばらくしてあんな感じの物をまた竏窒ニ思ってやってみても、なぜか違った出来になってしまう…。つまり、ただ形をまねることばかりを考えても駄目なんです。気持ちがそこにないと。型を使って作る大量生産品と違って、一つ一つ手作りであるからにはね」

最も緊張する瞬間は月に1、2回程度の、最終工程である本焼きを終えて窯を開く時だという。

「失敗したら1カ月間の苦労が水の泡。頼むからうまく焼けてくれ竏窒ニ祈るような気持ちです」

時間は20時間前後だが、何度やってもその間は落ち着かない。火が安定していないとうまく焼けないため、焼いている間は温度計を見ながらこまめに火加減を調節する気苦労の連続だ。

「だからこそ、思った通りの物が焼けた時は心底ホッとします」

◇ ◇

名古屋市生まれ。大学卒業後、洋酒の輸入代理店に勤務したが、仕事も東京暮らしも肌が合わず数年で退職。北海道の農場で2年間ほど働いたりもした。

27歳の時「何か自分の力だけでできることを仕事にしたい」と一念発起。もともと物作りが好きだったこともあり、陶芸作家への道を志した。瀬戸市にある愛知県立窯業高等技術専門校に入学し、1年間みっちりと基礎を学んだ。

「陶芸はやったことがなかったので、かえって新鮮で楽しかった。先入観はゼロだったし、何も考えず素直に吸収できました」

後に妻となるりえさんともここで知り合った。卒業後は求人に応じて阿南町の陶芸センターに職を得た。8年間、講座などで指導員を務める傍ら、自身の技を磨いた。

2年前、独立の思いを押さえ切れず、退職を決意。自分の窯を構える適地を探した。

「せっかく好きになった長野県だし、まったく違う土地は嫌だったから、あまり遠くない所を探しました」

環境が心にしっくりくる竏窒ニ駒ケ根が気に入り、念願の工房「山の木窯」を現在の地に構えた。

◇ ◇

主に茶わんや皿などの日用品を制作する。

「日用品は見た目の良さとともに使いやすさが求められる。デザインと機能性の両立ですね。例えば茶わんは重くては駄目。使うことが前提ですから。シンプルこそ実は難しいんです」

「外から見ると好きなことやって暮らせて気楽で良いと思うかもしれないけど、そんなことないですよ。まあ、自分も昔はそう思っていたんですけどね」

昨年からりえさんとともに陶芸教室も始めた。初心者から経験者まで技能に応じて丁寧に指導している。問い合わせは山の木窯(TEL83・3771)へ。

(白鳥文男)

2610/(日)